Психолого-педагогические исследования

2016. Том 8. № 1. С. 1–10

doi:10.17759/psyedu.2016080101

ISSN: 2587-6139 (online)

Социально-психологические факторы профессионального выгорания молодых специалистов педагогических профессий

Аннотация

Общая информация

Ключевые слова: молодые специалисты – учителя и педагоги-психологи, выгорание, социально-психологические факторы организационной среды

Рубрика издания: Психология образования

Тип материала: научная статья

DOI: https://doi.org/10.17759/psyedu.2016080101

Для цитаты: Марийчук Е.О. Социально-психологические факторы профессионального выгорания молодых специалистов педагогических профессий [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2016. Том 8. № 1. С. 1–10. DOI: 10.17759/psyedu.2016080101

Полный текст

Целью исследования было выявление зависимости профессионального выгорания молодых специалистов – учителей и педагогов-психологов – от социально-психологических факторов организационной среды. Выборку составили молодые работники общеобразовательных организаций Москвы – 110 учителей и 108 педагогов-психологов. В исследовании применялись стандартизированные методики: «Эмоциональное выгорание» В.В. Бойко; «Мотивационный профиль Ричи-Мартина»; «Индивидуальные стили общения и педагогической деятельности» А.К. Марковой, А.Я. Никоновой; «Интегральная удовлетворенность трудом» А.В. Батаршева. Результаты эмпирического исследования показали зависимость профессионального выгорания молодых специалистов от социально- психологических факторов организационной среды: специфики педагогического труда; взаимоотношений в трудовом коллективе образовательной организации; особенностей самих молодых работников, связанных с трудовой деятельностью, – мотивационного профиля, межличностных коммуникаций, удовлетворенности трудом.

Профессиональное выгорание молодых специалистов – учителей и педагогов-психологов – и, как следствие, довольно большая текучесть кадров являются серьезными проблемами современной системы образования.

Задачи внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательных организациях, поставленные на государственном уровне в Приоритетном национальном проекте «Образование», Законе «Об образовании в Российской Федерации», становятся неотъемлемой частью инновационного развития сферы образования.

Согласно научным исследованиям, педагогическая профессия считается одним из наиболее эмоционально напряженных видов деятельности, связанным со значительным риском формирования дестабилизирующих деструкций, таких как профессиональное выгорание [2; 8].

Профессиональное выгорание относится к числу феноменов психоэмоциональной деформации личности и представляет собой совокупность психологических и поведенческих симптомов, проявляющихся в трудовой деятельности специалистов независимо от пола, возраста и специфики работы. Это сугубо индивидуальный процесс, в результате которого у каждого работника формируется свой набор симптомокомплексов профессионального выгорания. Синдром профессионального выгорания возникает в ответ на длительные стрессовые ситуации как проявление защитных механизмов организма, направленных на нивелирование совокупного влияния неблагоприятных факторов трудовой среды.а Профессиональное выгорание следует понимать как профессиональный кризис, связанный с межличностными отношениями и работой в целом [2]. Чаще всего он представляет собой приобретенный стереотип трудового поведения, негативно влияющий на рабочий процесс и отношения с субъектами общения [1].

В.Е. Орел анализирует выгорание как дезадаптационный феномен и отмечает, что деструкция развивается вследствие неспособности работника приспособиться к трудовой деятельности по причине влияния на специалиста дестабилизирующих обстоятельств рабочей среды [7].

На трудовое поведение и профессиональную деятельность специалистов воздействуют многие психологические и социальные факторы – внутренние личностные характеристики работников и внешние организационные особенности трудовой среды. К. Маслач и другие ученые утверждают, что организационные (средовые) аспекты трудовой деятельности оказывают основополагающее влияние на возникновение профессионального выгорания [2; 10].

По классификации В.В. Бойко, в группу социально-психологических факторов организационной среды включены особенности труда и самих субъектов труда, взаимоотношения в трудовом коллективе организации [1]. М.В. Борисова указывает объективные основания, способствующие проявлению профессиональных деформаций, – неблагоприятный психологический климат в коллективе и организационные недостатки трудовой среды [2].

Теоретический анализ научной литературы, проведенный автором статьи по проблематике психологических деструкций, показывает, что не изученной остается тема профессионального выгорания особой статусной категории педагогических работников – молодых специалистов.

Поиск причин, инициирующих профессиональное выгорание, следует искать не только в личностных характеристиках молодых работников, но и в социально-психологических факторах организационной среды.

Согласно нашей гипотезе существует связь профессионального выгорания молодых специалистов – учителей и педагогов-психологов – с социально-психологическими факторами организационной среды – со спецификой педагогического труда, взаимоотношениями в трудовом коллективе образовательной организации, особенностями самих молодых работников, влияющими на трудовую деятельность (мотивационные потребности, индивидуальные стили педагогического общения, показатели удовлетворенности трудом).

Цель исследования заключалась в выявлении зависимости профессионального выгорания молодых специалистов педагогических профессий от социально-психологических факторов организационной среды.

Для достижения поставленной цели были определены следующие этапы работы:

1) исследование степени выраженности фаз и симптоматики профессионального выгорания молодых учителей и педагогов-психологов; 2) изучение социально-психологических факторов организационной среды, в наибольшей степени способствующих профессиональному выгоранию молодых педагогических работников, в том числе: – характерных особенностей педагогического труда молодых специалистов; – социально-психологических особенностей самих молодых специалистов, связанных с трудовой деятельностью (мотивационных потребностей, межличностных коммуникаций, удовлетворенности трудом); 3) проведение корреляционного анализа взаимосвязи фаз и симптомов профессионального выгорания с социально-психологическими факторами организационной среды молодых работников.

Выборку исследования составили 218 молодых педагогических работников общеобразовательных организаций города Москвы – 110 учителей и 108 педагогов- психологов в возрасте от 20 до 35 лет со стажем работы от полугода до трех лет.

В исследовании применялись следующие психодиагностические методики: «Эмоциональное выгорание» В.В. Бойко. Выявляет развитие синдрома профессионального выгорания специалистов; «Мотивационный профиль Ричи-Мартина». Позволяет определить индивидуальные сочетания наиболее выраженных для конкретного работника мотивационных потребностей в трудовой деятельности; «Индивидуальные стили общения и педагогической деятельности» А.К. Марковой и А.Я. Никоновой. Выявляет особенности межличностных коммуникаций специалистов; «Интегральная удовлетворенность трудом» А.В. Батаршева. Определяет общий уровень трудовой удовлетворенности работников.

Применявшиеся в исследовании опросники данных методик содержат утверждения, связанные с выполнением профессиональной деятельности и касающиеся аспектов трудового процесса, работы в целом, специфики труда, социально-психологических особенностей самих субъектов труда.

Результаты исследования анализировались с учетом использования статистических и параметрических способов обработки данных: применения методов описательной статистики; проверки выборки эмпирических показателей по каждой из шкал опросников на оптимальность распределения; проведения корреляционного анализа определения связей прямого и обратного порядка фаз и симптомов профессионального выгорания с социально- психологическими особенностями субъектов труда.

Исследование особенностей эмоционального выгорания молодых педагогических работников проводилось с помощью методики В.В. Бойко, которая направлена на выявление уровня профессиональных деформаций, обусловленных воздействием внутренних субъективных и внешних организационных факторов трудовой среды.

Диагностика эмоционального выгорания и проявления психологических деформаций в процессе трудовой деятельности исследуемых молодых специалистов показывает, что профессиональное выгорание формируется постепенно, по фазам: «напряжение», «резистенция», «истощение».

Формирование фазы психоэмоционального напряжения выражается в тревожно- депрессивной симптоматике, относящейся к профессиональной деятельности молодых учителей и педагогов-психологов, проявляется в личностных и ситуационных переживаниях относительно себя, отношений с субъектами общения, нарастающей неудовлетворенностью собой и профессией.

На стадии резистенции происходит активное развитие психологической защиты нарастающему психоэмоциональному напряжению. Работник начинает неосознанно экономить эмоциональные ресурсы, нивелируя влияние стрессогенных факторов трудовой среды.

В заключительной фазе формирования профессионального выгорания у исследуемых молодых специалистов отмечается существенное проявление психологических деформаций личности.

Эмоциональное истощение приводит к утрате волевой, нравственной и интеллектуальной отдачи, интереса к профессии и субъектам трудовой деятельности; к сокращению профессиональных и личностных контактов, требующих эмоциональной отдачи.

Общение молодых работников переходит на уровень субьект-объектных отношений.

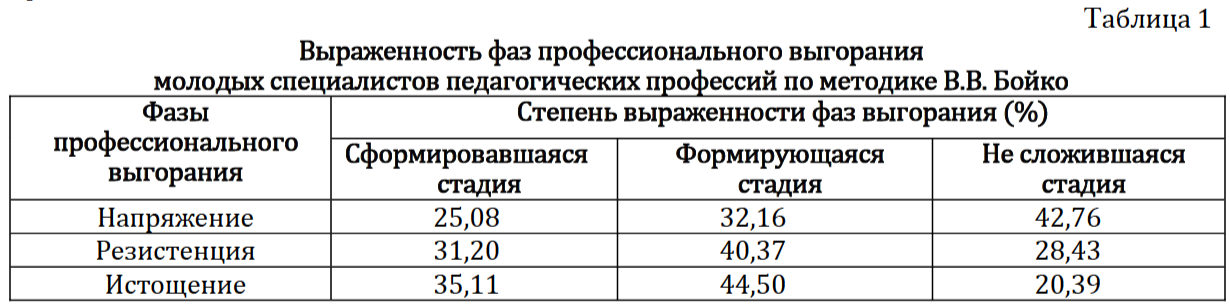

Степень выраженности фаз профессионального выгорания молодых работников представлена в табл. 1.

Диагностика эмоционального выгорания показала значительный уровень психологической дестабилизации и профессиональной дезадаптации молодых педагогических работников. Синдром профессионального выгорания выявлен у 35,11 % исследуемых молодых специалистов.

Психодиагностическое тестирование по опросникам В.В. Бойко и А.В. Батаршева выделило характерные особенности педагогического труда исследуемых молодых специалистов: постоянную психофизиологическую напряженность трудового процесса (79,6 %); интенсивность общения и эмоциональную насыщенность контактов (78,2 %), повышенную ответственность за качество и результаты работы (80,4 %).

Молодыми работниками указаны другие социально-психологические обстоятельства, воздействующие на трудовой процесс и проявление профессиональных деформаций: неблагополучные взаимоотношения в трудовом коллективе и с руководством образовательной организации (81,5 %); дестабилизирующие условия и организация труда (62,1 %).

В результате исследования выявлены организационные недостатки в трудовой деятельности молодых учителей и педагогов-психологов – излишняя регламентация или нечеткое планирование учебно-воспитательного процесса, недостаточное стимулирование труда, высокая степень автономности молодых специалистов, неблагоприятный социально- психологический климат в организации, обуславливающий возникновение конфликтных ситуаций.

Хроническая стрессогенная рабочая обстановка способствует нервно-психическому переутомлению, эмоциональной усталости, повышенной раздражительности, отстраненности от трудового процесса и субъектов общения, инициирует развитие синдрома профессионального выгорания. Следствием развития синдрома является снижение работоспособности и эффективности труда: рост негативных психологических проявлений, обуславливающих возникновение серьезных проблем в трудовой деятельности молодых специалистов.

Анализ результатов исследования мотивационного профиля по методике Ричи-Мартина определил общие показатели выраженности внешних и внутренних мотивационных потребностей молодых учителей и педагогов-психологов.

Ведущими потребностями внешней мотивации в профессиональной деятельности исследуемых молодых специалистов, являются: – потребность в завоевании признания (76,8 % респондентов); – потребность в ощущении собственной востребованности (74,1 %); – потребность в четком структурировании работы (69,7 %); – потребность в долгосрочных стабильных взаимоотношениях (67,5 %).

Значительная выраженность внешней мотивации наблюдается по показателям: потребность в хороших условиях труда (54,9 %) и потребность в социальных контактах (52,3 %).

Что касается внутренней мотивации, то для молодых учителей и педагогов-психологов значимы потребность ставить для себя сложные цели (70,4 %) и потребность в совершенствовании и личностном росте (56,7 %).

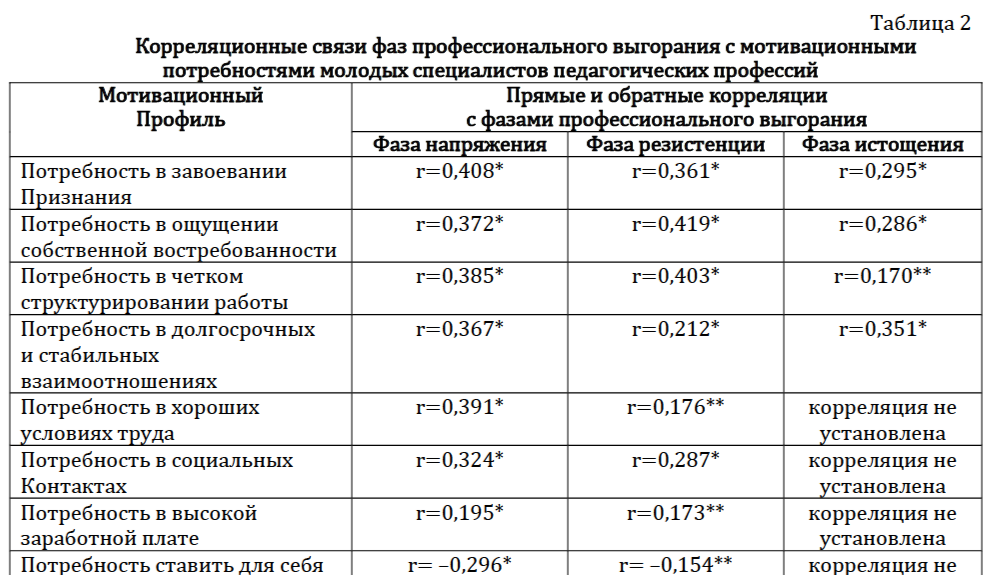

Для статистической обработки данных проведен корреляционный анализ с использованием коэффициента линейной корреляции Пирсона (r), определивший связи фаз профессионального выгорания с мотивационным профилем молодых работников (табл. 2).

Примечание. * – достоверно при р<0,01; ** – достоверно при р<0,05.

Неудовлетворение мотивационных потребностей приводит к целому спектру психологических и профессиональных деформаций личности молодых работников: выраженному проявлению тревожно-депрессивной симптоматики, ограничению трудовой и эмоциональной отдачи, редукции персональных достижений, прочим дестабилизирующим отклонениям, способствующим развитию синдрома выгорания [2].

Исследование индивидуальных стилей общения и педагогической деятельности по методике А.К. Марковой и А.Я. Никоновой показывает, что преобладающими стилями межличностных коммуникаций исследуемых молодых специалистов являются рассуждающе- методичный и эмоционально-импровизационный стили.

Рассуждающе-методичный стиль отмечен у 44,3 % молодых работников. Он характеризуется консервативностью в общении, в использовании средств и способов педагогической деятельности, ориентацией на субъект-объектные отношения. Эмоционально- импровизационный стиль наблюдается у 32,1 % молодых специалистов и характеризуется преобладанием экспрессивной стратегии построения дидактических коммуникаций.

Эмоционально-методичный и рассуждающе-импровизационный стили личностного взаимодействия свойственны в среднем только 11,8 % молодых педагогических работников.

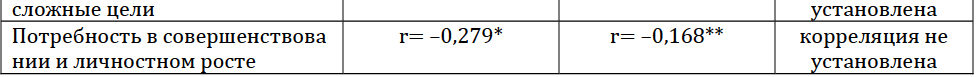

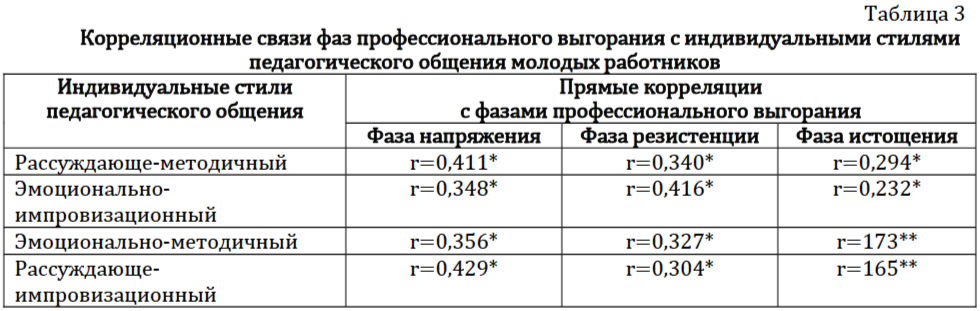

Эмпирические измерения выявили наличие прямых корреляционных связей фаз профессионального выгорания с индивидуальными стилями педагогического общения исследуемых специалистов (табл. 3).

Примечание. *– достоверно при р<0,01; ** – достоверно при р<0,05.

Каждый из представленных превалирующих типов межличностных коммуникаций и индивидуальных стилей педагогической деятельности выступает фактором, способствующим нервно-психическому напряжению и эмоциональному переутомлению молодых учителей и педагогов-психологов, вызывает чувство неудовлетворенности собой, трудовым процессом и субъектами деятельности, содействует депрессивному состоянию и другим негативным проявлениям, провоцирующим развитие синдрома профессионального выгорания.

Исследование трудовой удовлетворенности по методике А.В. Батаршева показывает, что среди молодых работников удовлетворенность педагогическим трудом испытывают только 25,1 %; 74,9 % молодых специалистов – не удовлетворены своей профессиональной деятельностью; 78,6 % сотрудников – не удовлетворены взаимоотношениями с руководством; 61,3 % – не удовлетворены условиями труда; 60,4 % – не удовлетворены достижениями в работе; 54,2 % – не удовлетворены взаимоотношениями с коллегами.

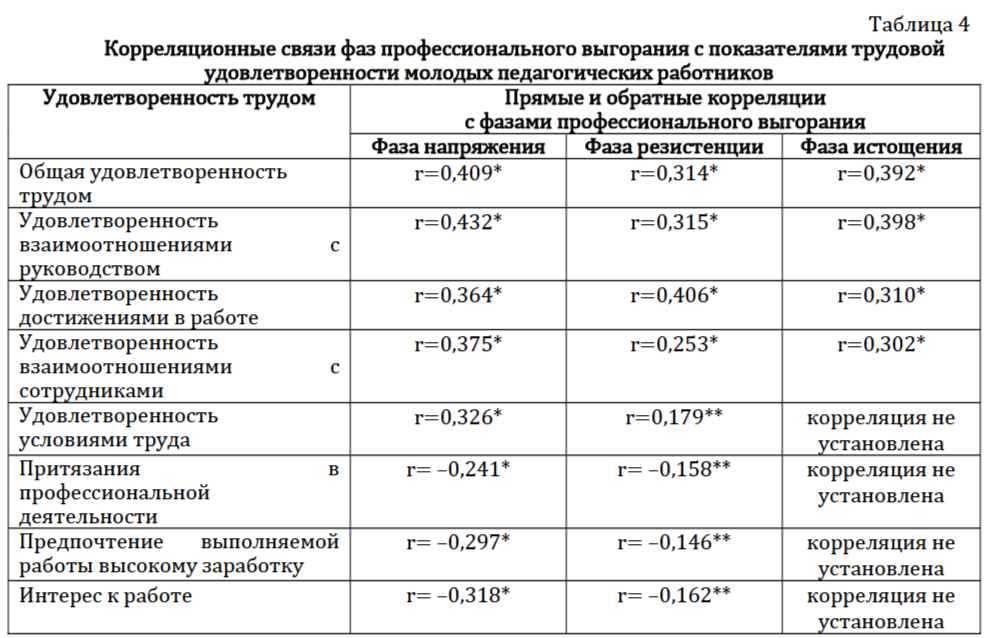

Выявлены статистически значимые корреляционные связи фаз профессионального выгорания с показателями трудовой удовлетворенности обследуемых специалистов (табл. 4).

Примечание. * – достоверно при р<0,01; ** – достоверно при р<0,05.

Профессиональное выгорание наблюдается у молодых специалистов, не удовлетворенных взаимоотношениями с руководством и коллегами, условиями труда, достижениями в работе и профессией в целом.

Развитие синдрома выгорания сопровождается резким снижением адаптивных возможностей молодых работников, ведет к активизации защитных механизмов психологической отстраненности от трудового процесса и субъектов общения; приводит к снижению уровня трудовой активности и значимости результатов педагогической деятельности, утрате эмоционально-ценностного отношения и интереса к профессии.

Результаты эмпирического исследования позволяют сделать следующий вывод – основными детерминантами профессионального выгорания выступают социально- психологические факторы организационной среды: специфика педагогической деятельности, взаимоотношения в коллективе образовательной организации и особенности молодых специалистов, относящиеся к трудовой деятельности (мотивационные потребности, межличностные коммуникации и удовлетворенность трудом).

Профессиональное выгорание – неконтролируемый многофакторный процесс, который следует рассматривать как системную дезадаптационую реакцию на продолжительный рабочий стресс и негативное влияние организационных условий труда.

Профессиональное выгорание определяется не каким-то одним фактором, присущим профессиональной деятельности специалистов, а целым комплексом предпосылок, служащих отражением совокупного влияния рабочей среды: психологическим климатом и взаимоотношениями в трудовом коллективе организации, спецификой труда, социально- психологическими особенностями самих субъектов труда, другими характеристиками трудового процесса.

Специфика педагогического труда связана со значительным риском проявления психологических и профессиональных деформаций личности, которые развиваются вследствие дезадаптации и неспособности молодых работников приспособиться к трудовому процессу по основополагающей причине влияния на специалистов дестабилизирующих средовых аспектов деятельности.

На трудовое поведение и профессиональную деятельность молодых специалистов оказывают воздействие такие социально-психологические особенности педагогического труда, как хроническая психоэмоциональная напряженность трудового процесса, интенсивность общения, эмоциональная насыщенность контактов, повышенная ответственность за качество и результаты работы.

Анализ эмпирического исследования мотивационного профиля выявил общие показатели выраженности внешних и внутренних мотивационных потребностей в трудовой деятельности молодых педагогических работников. Развитие синдрома профессионального выгорания происходит у молодых учителей и педагогов-психологов с мотивационными потребностями в завоевании признания и ощущении собственной востребованности, в четком структурировании работы и хороших условиях труда, в социальных контактах и формировании долгосрочных стабильных взаимоотношений.

Исследование индивидуальных стилей общения и педагогической деятельности молодых специалистов показывает, что каждый из представленных превалирующих типов межличностных коммуникаций выступает фактором, способствующим проявлению психологических и профессиональных деформаций, содействующих развитию синдрома выгорания.

Эмпирические измерения показателей удовлетворенности трудом свидетельствуют о довольно низком уровне удовлетворенности молодых учителей и педагогов-психологов собственной профессиональной деятельностью. Синдром выгорания развивается у молодых работников, не удовлетворенных взаимоотношениями с руководством и коллегами, условиями труда, персональными достижениями в труде и профессией в целом.

Анализ результатов эмпирических измерений подтверждает гипотезу исследования: профессиональное выгорание в процессе трудовой деятельности молодых специалистов – учителей и педагогов-психологов – связано с социально-психологическими факторами организационной среды. Развитие синдрома профессионального выгорания молодых работников зависит от специфики педагогического труда, взаимоотношений в трудовом коллективе образовательной организации и социально-психологических особенностей молодых специалистов, влияющих на трудовую деятельность: мотивационных потребностей, индивидуальных стилей педагогического общения, показателей удовлетворенности трудом.

При целенаправленной работе по поддержанию личностных ресурсных возможностей и оптимизации организационных условий труда процесс выгорания можно нивелировать и преобразовать в продуктивную профессиональную деятельность молодых учителей и педагогов-психологов

Литература

- Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. СПб: Питер, 2004. 105 с.

- Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. СПб: Питер, 2009. 336 с.

- Выгорание и профессионализация: Сб. науч. тр. / Ред. В.В. Лукьянов. М.: Наука, 2013. 205 с.

- Ермакова Е.В. Изучение синдрома эмоционального выгорания как нарушения ценностно-смысловой сферы личности (теоретический аспект) // Культурно-историческая психология. 2010. № 1. С. 27–39.

- Майстренко В.И. Взаимосвязь синдрома эмоционального выгорания и степени удовлетворенности профессиональных потребностей учителей // Психологическая наука и образование. 2010. № 1. С. 21–30.

- Мерзлякова Д.Р. Синдром профессионального «выгорания» и метаиндивидуальность педагога // Психологическая наука и образование. 2009. № 1. С. 55–61.

- Орел В.Е. Феномен выгорания в зарубежной психологии: эмпирические исследования // Журнал практической психологии и психоанализа. 2001. № 1. С. 90–101.

- Пряжников Н.С., Ожогова Е.Г. Стратегии преодоления синдрома «эмоционального выгорания» в работе педагога // Психологическая наука и образование. 2008. № 2. С. 87–95.

- Филина С.О. О синдроме профессионального выгорания и технике безопасности в работе педагогов // Школьный психолог. 2003. № 36. С. 18–19.

- Maslach C., Leiter M.P. Early predictors of job burnout and engagement // Journal of Applied Psychology. 2008. Vol. 93. P. 498–512.

Информация об авторах

Метрики

Просмотров

Всего: 2947

В прошлом месяце: 18

В текущем месяце: 21

Скачиваний

Всего: 1840

В прошлом месяце: 31

В текущем месяце: 31