Экспериментальная психология

2010. Том 3. № 2. С. 45–57

ISSN: 2072-7593 / 2311-7036 (online)

Эффективность обработки прерываний в условиях свободных и вынужденных переключений

Аннотация

В работе представлено экологически валидное экспериментальное исследование, посвященное анализу влияния режима переключения между задачами на эффективность обработки прерываний человеком. Сопоставление свободных (допускающих подготовительную активность) и вынужденных (затрудняющих подготовительную активность) переключений показало, что свободные переключения повышают эффективность обработки сложных прерываний. Кроме того, проведенный анализ средней длительности фиксаций на различных этапах обработки прерываний показывает, что различиям в эффективности обработки соответствуют различия в уровне когнитивной нагрузки. Полученные результаты обсуждаются в свете представлений о существовании различных стратегий обработки прерываний, целью которых является оптимизация уровня когнитивной нагрузки.

Общая информация

Ключевые слова: прерывания, подготовительный интервал, стратегии, когнитивная нагрузка, длительность фиксаций

Рубрика издания: Психология труда и инженерная психология

Тип материала: научная статья

Для цитаты: Величковский Б.Б., Злоказова Т.А., Капица М.С. Эффективность обработки прерываний в условиях свободных и вынужденных переключений // Экспериментальная психология. 2010. Том 3. № 2. С. 45–57.

Полный текст

Введение

Феномен прерываний в течение последних десятилетий являлся предметом пристального интереса со стороны сразу нескольких исследовательских групп в прикладной когнитивной психологии и смежных науках, таких, как эргономика и исследования человеческого фактора (Zijlstra et al., 1999; Леонова и др., 2008). Это обусловлено практической значимостью, которую прерывания и их эффективная обработка человеком играют для выполнения современной трудовой деятельности. Кроме того, когнитивные процессы, которые вовлечены в переключение с одной (основной) задачи на другую (прерывающую), а также процессы, обеспечивающие успешное восстановление деятельности в основной задаче, являются достаточно сложными, и их детальный анализ представляет безусловный интерес для исследователей, больше ориентированных на теоретический анализ способности человека к одновременному выполнению нескольких задач (multi-tasking).

Необходимость выполнения дополнительных заданий наряду с основной деятельностью (прерывания) обычно связана с возникновением ряда негативных эффектов, проявляющихся в снижении эффективности реализации основного и дополнительных заданий (по сравнению с их одиночным выполнением), а также в ухудшении самочувствия работника (Bailey at al., 2000; Леонова и др., 2004). В частности, наличие прерываний приводит к снижению скорости выполнения работы, а также к увеличению количества ошибок как в основном, так и в дополнительном задании. В ряде динамичных и напряженных трудовых ситуаций (авиация, управление транспортом, экстренная медицина), для которых характерна высокая вероятность возникновения прерываний, цена таких ошибок крайне высока (Dismukes at al., 1998). В силу этого исследование динамики обработки прерываний в данных трудовых контекстах приобретает особое значение. Однако и в менее напряженных профессиональных ситуациях роль прерываний как фактора, оказывающего существенное влияние на продуктивность деятельности и самочувствие работника, в последние годы резко возросла в силу повышения интенсивности трудовых задач и роста доступности работников посредством новых электронных средств коммуникации (Czerwinski at al., 2004).

Психологическая литература, посвященная анализу проблемы прерываний, содержит описание значительного количества факторов, влияющих на эффективность обработки прерываний человеком и на выраженность негативного эффекта, которые прерывания оказывают на деятельность работника и его самочувствие (McFarlane & Latorella, 2002). Одним из таких факторов является фактор наличия или отсутствия в ситуации прерывания подготовительного интервала — временного промежутка между поступлением сигнала о необходимости перехода к дополнительному заданию (сигнал о прерывании) и фактическим моментом перехода в него (переключение). Как показывает целый ряд исследований (например, Altmann, Trafton, 2002; Trafton et al., 2003; Hodgetts, Jones, 2003; Velichkovsky, 2009), наличие достаточно длительного подготовительного интервала снижает выраженность негативных последствий прерываний. В литературе приводится несколько возможных объяснений этому явлению, однако механизм влияния наличия подготовительного интервала на эффективность обработки прерываний человеком остается сегодня не до конца понятным.

Настоящее исследование посвящено экспериментальному сравнению эффективности обработки прерываний в условиях вынужденных и свободных переключений. При вынужденном переключении инструкция требует от испытуемого немедленного перехода в дополнительное задание сразу после поступления сигнала о прерывании (таким образом, подготовительный интервал отсутствует). При свободном переключении инструкция позволяет испытуемому самому выбрать момент фактического перехода в дополнительное задание после поступления сигнала о прерывании (в этом случае подготовительный интервал возможен, хотя его длительность может варьировать). Целью исследования было, однако, не только исследовать влияние подготовительного интервала на эффективность обработки прерываний, но и попытаться прояснить отдельные психологические механизмы, объясняющие это влияние. В частности, в фокусе нашего анализа находилось предположение о том, что наличие подготовительного интервала позволяет испытуемому в полной мере реализовать адекватную условиям прерывания стратегию обработки прерываний (Velichkovsky, 2009). Использование оптимальной стратегии обработки прерываний приводит к снижению когнитивной нагрузки в ходе прерывания и во время возобновления основного задания, что, в свою очередь, проявляется в улучшении количественных показателей эффективности работы в условиях прерываний в целом.

Методика

Схема. Нами было проведено экологически валидное исследование выполнения компьютеризованных заданий в условиях прерываний. С каждым испытуемым проводилась единственная экспериментальная сессия длительностью около 1–1,5 часов. В ходе этой сессии испытуемый выполнял продолжительное основное задание, которое прерывалось четырьмя дополнительными заданиями. В эксперименте варьировались три фактора: сложность прерываемой операции в основном задании, сложность прерывающего задания, а также возможность наличия подготовительного интервала (тип переключения). Факторы сложности прерванной операции и прерывающего задания имели по два уровня (простой и сложный) и изменялись внутрисубъектным способом. В течение экспериментальной сессии каждая комбинация уровней факторов сложности предъявлялась испытуемому по одному разу (т.е. каждый испытуемый обрабатывал четыре прерывания). Очередность экспериментальных условий варьировалась между испытуемыми по схеме латинского квадрата с целью компенсации эффектов утомления и научения. Фактор типа переключения также имел два уровня (вынужденные переключения / свободные переключения) и изменялся между группами.

В качестве зависимых показателей фиксировалась длительность (в мс) различных этапов обработки прерывания. Нами выделялись следующие этапы: этап «входа» в прерывание (промежуток между поступлением сигнала о прерывании и фактическим переходом к прерывающему заданию), этап выполнения прерывающего задания (промежуток, в течение которого испытуемый находился в окне с прерывающим заданием), этап возобновления деятельности в основном задании (промежуток между возвратом в окно с основным заданием и первым целенаправленным действием в этом окне – выбором элемента текста, прокруткой экрана и т.д.). Нами также выделялся переход к следующей операции (промежуток между возвратом в окно дополнительного задания и началом выполнения операции редактирования, следующей за прерванной). Последний этап частично пересекался с этапом возобновления деятельности, однако был более продолжительным и может быть интерпретирован как этап полного завершения обработки прерывания. Также с помощью бесконтактного устройства регистрации движений глаз (EyeLink II) были зафиксированы различные параметры фиксаций и движений глаз испытуемых.

Материалы. Основное задание состояло в редактировании на компьютере научного текста психологической тематики объемом 30 страниц в редакторе Microsoft Word. Целью редактирования являлось изменение текста в соответствии со специальной маркировкой, внесенной в редактируемый текст заранее. Операции редактирования могли быть двух типов – простые (изменение шрифта текста) и сложные (перенос отрывка текста на новую позицию в тексте).

Прерывающее задание предусматривало поиск авиабилетов в сети интернет на сайте www.pososhok.ru. Использовалось два вида прерывающих заданий – простое и сложное. В простом прерывающем задании от испытуемого требовалось ответить на вопрос, существует ли авиабилет с определенными характеристиками не дороже указанной экспериментатором суммы. В сложном прерывающем задании от испытуемого требовалась определить наиболее дешевый из двух маршрутов полета с одинаковыми начальной и конечной точками, но различными промежуточными пунктами. Все задания подразумевали возможность ответа «да» или «нет».

Процедура. Перед проведением эксперимента испытуемые знакомились с инструкцией, после чего им демонстрировались основное задание, сайт для поиска авиабилетов и разъяснялась суть дополнительных заданий. Далее осуществлялись настройка и калибровка установки для регистрации движений глаз, по окончании которых испытуемый переходил к выполнению основного задания. Некоторые выполняемые операции редактирования прерывались экспериментатором. Примерно каждые 10 минут второй экспериментатор, находившийся в комнате испытуемого, приостанавливал выполнение им основного задания и выполнял повторную калибровку оборудования для регистрации движений глаз.

Испытуемые. В эксперименте приняли участие 65 испытуемых в возрасте от 17 до 23 лет, студенты-психологи, обучающиеся в одном из вузов Москвы на 3-м курсе. Половина испытуемых получила инструкцию на свободное переключение, а другая половина – на вынужденное переключение. Данные одной испытуемой были исключены из дальнейшего анализа в связи с большим количеством совершенных ею ошибок и крайне медленного выполнения экспериментальных заданий.

Результаты

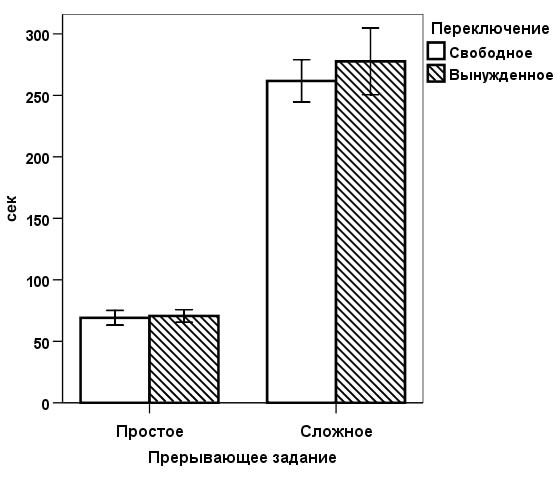

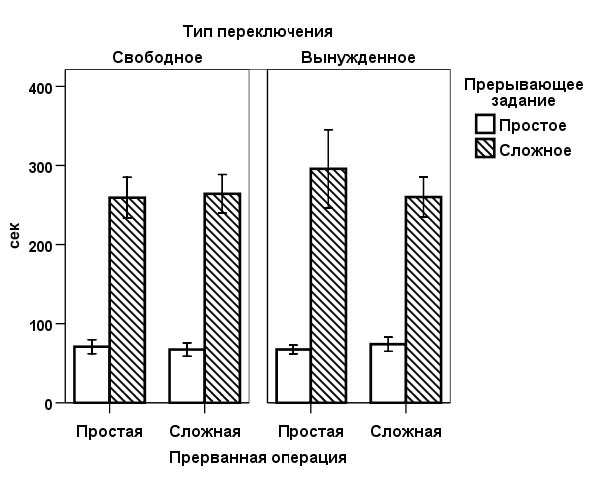

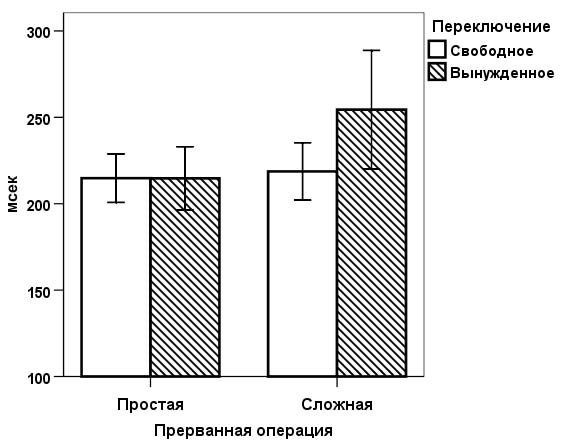

Эффективность обработки прерываний. С целью исследования влияния наличия подготовительного интервала на эффективность обработки прерываний был проведен трехфакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями с использованием времени выполнения прерывающего задания, времени возобновления деятельности в основном задании и времени перехода к следующей операции после возобновления основного задания в качестве зависимых переменных. Для времени выполнения дополнительного задания было получено значимое на уровне тенденции взаимодействие типа переключения и сложности дополнительного задания (F(1,57) = 3,44, p = 0,07). Как видно из рис. 1, сложные прерывающие задания выполняются медленнее в случае вынужденных переключений. Трехфакторное взаимодействие всех экспериментальных факторов, альфа-уровень которого приближался к значимому (F(1,57) = 2,6, p = 0,11), показывает, что эти различия вызваны прежде всего сниженной эффективностью выполнения сложных прерывающих заданий в условии с вынужденными переключениями (см. рис. 2). Кроме того, в целом вынужденные переключения были связаны с менее эффективной обработкой прерывающих заданий (значимый эффект фактора тип переключения, F(1,57) = 7,25, p = 0,01).

Рис. 1. Зависимость времени выполнения пре- рывающего задания от его сложности и типа переключения

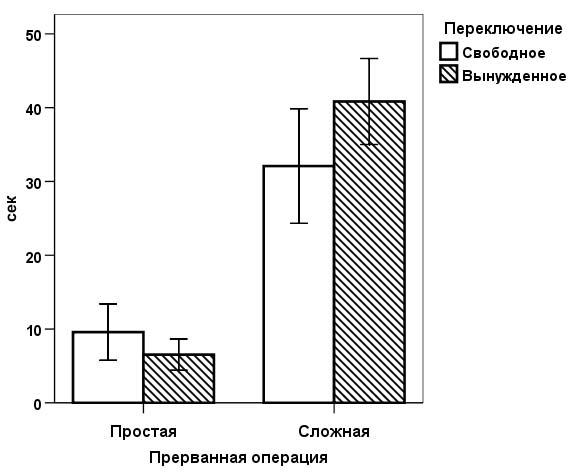

Для времени возобновления деятельности в основном задании не было обнаружено ни одного значимого эффекта с участием фактора типа переключения (все p > 0,3). Однако для связанного показателя эффективности возращения в основное задание, времени перехода к следующей операции, взаимодействие типа переключения и сложности прерванной операции оказалось значимым на уровне тенденции (F(1,61) = = 2,84, p = 0,097). Как видно из рис. 3, восстановление выполнения основного задания в том случае, когда оно было прервано на сложной операции, занимает больше времени именно при вынужденных переключениях. Сложность прерванной операции является, без сомнения, одним из основных факторов, который определяет скорость возобновления работы в основном задании после окончания прерывания.

Рис. 2. Зависимость времени выполнения прерывающего задания от его сложности, сложности прерванной операции и типа переключения

В этом смысле полученный результат находится в хорошем соответствии с нашими ожиданиями, говоря о компенсирующем эффекте подготовительного интервала. Прочие эффекты с участием фактора типа переключения оказались незначимыми (все p > 0,3).

Рис. 3. Зависимость времени перехода к выполнению следующей операции в зависимости от сложности прерванной операции и типа переключения

Подготовительный интервал и реализация подготовительных стратегий. Чтобы оценить, в какой мере возможность наличия подготовительного интервала использовалась испытуемыми для реализации тех или иных подготовительных стратегий (содержание которых мы оставляем открытыми), была проанализирована длительность временного промежутка между поступлением сигнала о необходимости переключения в прерывающее задание и фактическим моментом переключения в дополнительное задание. Анализ проводился с помощью трехфакторного дисперсионного анализа с повторными измерениями. При проведении анализа учитывалось, что испытуемые не могли оценить сложность прерывающего задания до фактического перехода к нему, т.е. задействование подготовительных стратегий в той мере, в которой оно ориентируется на специфику ситуации прерывания, в основном должно было диктоваться сложностью прерванной операции. С другой стороны, переход к прерывающему заданию в случае вынужденных переключений не осуществлялся автоматически, так что у испытуемых были возможности (ограниченные) реализовать элементы подготовительных стратегий в этом экспериментальном условии. В целом мы ожидали, что длительность времени перехода в прерывающее задание будет максимальна при сочетании сложной прерванной операции и свободных переключений, что отражает повышенную вероятность использования затратных по времени подготовительных стратегий в этом случае. Действительно, нами было обнаружено значимое взаимодействие факторов типа прерывания и сложности прерванной операции (F(1,61) = 12,46, p < 0,001), которое полностью соответствует данному предположению. Как видно из рис. 4, возможность подготовительного интервала не приводит к заметному увеличению «длительности подготовки» по сравнению с вынужденными переключениями в случае простых прерванных операций, т.е. тогда, когда имеющаяся у испытуемого информация о сложности прерывания не делает использование подготовительной стратегии императивной. Однако в противоположном случае сложных прерванных операций возможность достаточно длительной подготовки используется испытуемыми, что приводит к существенному увеличению временного промежутка между сигналом о прерывании и моментом фактического перехода к прерывающему заданию. Остальные эффекты с участием фактора типа прерывания оказались незначимыми (все p > 0,2, за исключением представляющегося тривиальным главного эффекта типа переключения, p = 0,001).

Рис. 4. Зависимость времени «входа» в прерывающее задание от сложности прерванной операции и типа переключения

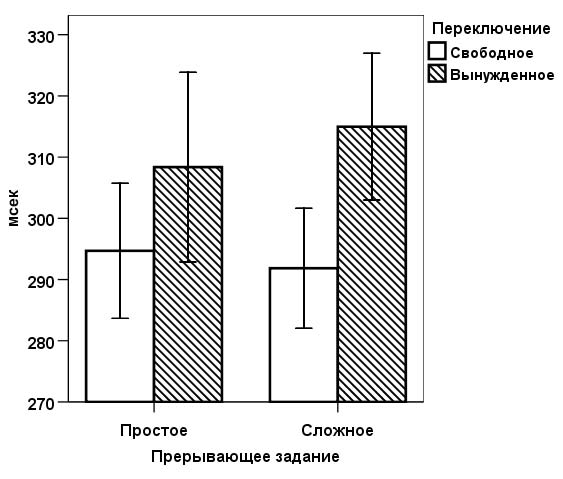

Подготовительный интервал и когнитивная нагрузка. В качестве показателя когнитивной нагрузки нами была использована средняя длительность фиксаций в течение различных этапов обработки прерывания. Предполагается, что данный показатель прямо пропорционально связан с уровнем когнитивной нагрузки, т.е. повышенная нагрузка отражается в увеличении значений показателя (Ahlstrom, Friedman-Berg, 2006). Для проведения анализа когнитивной нагрузки также использовался метод трехфакторного дисперсионного анализа с повторными измерениями. На этапе выполнения прерывающего задания нами был обнаружен значимый главный эффект типа переключения (F(1,55) = 4,2, p = 0,045, в случае вынужденных прерываний выполнение прерывающего задания связано с повышенной нагрузкой). Кроме того, было также обнаружено приближающееся к значимому на уровне тенденции взаимодействие фактора типа переключения и сложности прерывающего задания (F(1,55) = 2,12, p = 0,15), которое напоминает взаимодействие, полученное при анализе времени выполнения прерывающего задания.

Рис. 5. Зависимость средней длительности фиксаций во время выполнения прерывающего задания от его сложности и типа переключения

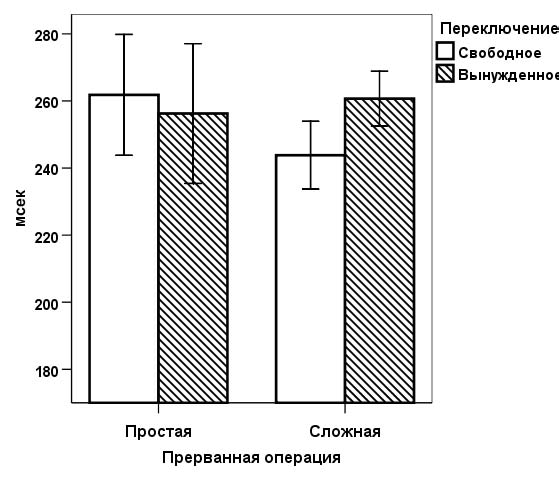

Как видно из рис. 5, уровень нагрузки выше в случае вынужденных прерываний и указанное различие становится более выраженным в случае сложных прерывающих заданий, что может свидетельствовать о компенсирующем эффекте используемых при свободных переключениях подготовительных стратегий. Хотя для времени возобновления деятельности в основном задании выше не было получено значимых различий, мы провели анализ когнитивной нагрузки и на этом этапе обработки прерываний. Три эффекта с участием фактора типа прерывания обнаружили значимость на уровне тенденции: главный эффект фактора типа прерывания (F(1,55) = 3,44, p = 0,07, при вынужденных переключениях нагрузка возрастает), взаимодействие факторов типа переключения и сложности прерванной операции (F(1,55) = 3,67, p = 0,061), а также взаимодействие факторов сложности прерванной операции и сложности прерывающего задания (F(1,55) = 2,93, p = 0,092). На рис. 6 представлено первое из указанных взаимодействий, которое играет особую роль в силу первостепенной значимости сложности прерванной операции для сложности возобновления основного задания после выхода из прерывающего задания. Как видно из данного рисунка, возможность использования подготовительного интервала в случае свободных переключений фактически сводит на нет увеличение уровня когнитивной нагрузки, связанное с прерыванием сложных операций и вполне очевидное для вынужденных переключений.

Рис. 6. Зависимость уровня когнитивной нагрузки во время возобновления основного задания от сложности прерванной операции и типа переключения

В заключение мы сравнили экспериментальные условия по уровню когнитивной нагрузки на этапе перехода к следующей операции, который соответствует полному возобновлению деятельности в основном задании после выхода из прерывающего задания. Особый интерес для нас представляло взаимодействие факторов типа прерывания и сложности прерванной операции, которое было теоретически наиболее важным в данном контексте и оказалось значимым на уровне тенденции при анализе эффективности обработки прерываний. Для уровня когнитивной нагрузки данное взаимодействие не было значимым на уровне тенденции, но приближалось к нему (F(1,49) = 1,97, p = 0,17), причем следует учесть, что для всех остальных эффектов за исключением главного эффекта фактора сложности прерванной операции уровень значимости существенно превышал значимость на уровне тенденции (ps > 0,21 – 0,71). Данное взаимодействие представлено на рис. 7, из которого видно, что когнитивная нагрузка минимальна в том случае, когда использование испытуемым подготовительной стратегии представляется наиболее вероятным (сочетание сложной прерванной операции и наличия подготовительного интервала).

Рис. 7. Зависимость уровня когнитивной нагрузки при переходе к следующей операции от слож- ности прерванной операции и типа переключения

Обсуждение

Предваряя обсуждение полученных результатов по существу, следует отметить, что полученные статистические эффекты преимущественно носили характер значимых на уровне тенденции (или даже всего лишь приближавшихся к значимым на уровне тенденции). Однако комплексный характер экспериментальных заданий, высокая степень экологической валидности экспериментальной ситуации, как представляется, не позволяют игнорировать их как результат случайной ошибки. В пользу этого говорит и тот факт, что помимо указанных результатов, имеющих хорошее теоретическое обоснование, практически все остальные эффекты не только не были значимыми, но и не приближались к значимости, согласно даже самым либеральным критериям. В этом случае типичные значения p существенно превышали уровень 0,2, что хорошо отражает многочисленность вовлеченных в выполнение экспериментальных заданий факторов. Хотя нами были приняты меры по снижению доли «шума» в собранных экспериментальных данных (в частности, использованная схема сбора и анализа данных позволила редуцировать влияние таких побочных переменных, как очередность прерываний и опыт работы с компьютером), сама задача проведения экологически валидных экспериментов ставит определенные ограничения в этом отношении, в силу чего стандарты анализа и интерпертации результатов таких экспериментов могут отличаться от принятых для лабораторного эксперимента (Shadish at al., 2001).

Приведенные выше результаты являются, в первую очередь, еще одним свидетельством в пользу того, что наличие подготовительного интервала при обработке прерываний связано с повышением эффективности деятельности в условиях прерываний. Хотя позитивное влияние подготовительного интервала на эффективность различных аспектов деятельности в условиях прерываний было обнаружено относительно недавно (McFarlane, 1999), в настоящее время существует целый ряд работ, в которых удалось успешно подтвердить его существование (см. выше). Эффект подготовительного интервала обычно изучается в лаборатории с помощью прямой экспериментальной манипуляции длительности подготовительного интервала, однако он может быть обнаружен и в более реалистичных условиях. Например, Картон и Алиело (Carton, Allielo, 2009) показали, что предварительное информирование офисных работников о возможности прерывания со стороны коллеги снижает уровень порождаемого прерыванием стресса и повышает производительность труда. Проведенное нами исследование дополняет полученные результаты на основе экспериментальных заданий, существенно отличающихся от использованных другими исследователями. Как следует из полученных выше результатов, эффективность обработки прерывания, выражающаяся в длительности выполнения различных элементов прерывающего и основного задания, обнаруживает закономерные связи с различными факторами «сложности» прерывания и типа переключения. В частности, объективная трудность прерывающего задания взаимодействует с типом переключения таким образом, что при свободных переключениях трудные прерывающие задания выполняются эффективнее, чем при вынужденных переключениях. Таким образом, свободные переключения (позволяющие испытуемому воспользоваться подготовительным интервалом в полном объеме) связаны с компенсацией негативного влияния повышенной трудности прерывающих заданий.

Для другого аспекта эффективности обработки прерываний – времени, необходимого для возобновления работы в основном задании после завершения выполнения прерывающего задания, – эффект подготовительного интервала должен проявляться прежде всего в статистическом взаимодействии факторов сложности прерванной операции и типа переключения. Действительно, даже поверхностный анализ содержания различных типов прерванных операций, использованных в нашем исследовании, делает очевидным, что возобновление выполнения простых прерванных операций (изменение шрифта 1–3 строк текста) предъявляет достаточно низкие требования к познавательным процессам испытуемого. В частности, мнемическая нагрузка в этом случае минимальна, так как сохранение какой-либо информации во время выполнения прерывающего задания или ее извлечение на этапе восстановления практически не требуются. Нагрузка на зрительное внимание (ре-ориентация в тексте с целью поиска «последнего места работы») также была сведена практически на нет, так как в силу процедурных особенностей эксперимента изменяемый испытуемым элемент текста оставался выделенным на экране монитора. С другой стороны, возобновление сложных прерванных операций (перенос элемента текста на несколько страниц назад; испытуемого прерывали после того, как он покидал исходную страницу) должно быть связано с существенной нагрузкой как на память, так и на систему зрительного поиска. В течение выполнения прерывающего задания испытуемый должен был сохранять значительное количество информации, имеющей значение для успешного возобновления прерванной операции, – цель переноса текста, расположение источника текста, а также состояние выполнения этой комплексной операции. Кроме того, для возобновления работы испытуемый должен был найти в массиве текста место, с которого необходимо будет продолжить выполнение основного задания в условиях отсутствия каких-либо зрительных подсказок.

Указанное взаимодействие было обнаружено нами только для одного из двух показателей эффективности возобновления основного задания, а именно для времени перехода к следующей операции. Это время между выходом из прерывающего задания и началом выполнения в основном задании операции редактирования, следующей за прерванной (в случае безошибочной работы началу этой операции предшествует завершение прерванной операции, а также поиск испытуемым следующей редакторской метки в тексте). Для этого показателя, как и ожидалось, нами было установлено, что свободные переключения приводят к повышению эффективности возобновления основного задания в случае прерывания сложной операции. Однако для другого показателя эффективности возобновления – латентного времени первого целенаправленного действия (которое, как мы предполагали, отражает время ре-ориентации испытуемого в основном задании) – такого взаимодействия не было обнаружено. Хотя мы не можем в настоящее время предложить убедительного объяснения этому факту, следует отметить, что большая сложность выполнения некоторого действия не обязательно должна проявляться в увеличении его латентного времени за счет значительного количества компенсирующих механизмов, доступных испытуемым при выполнении сложной деятельности (например, речь может идти о хорошо известном выборе между скоростью и точностью работы, а также о возможности дополнительной мобилизации усилий испытуемым с целью поддержания субъективно приемлемой скорости работы). Чтобы обнаружить эти формы компенсации, необходимо дополнить анализ латентных времен анализом количества ошибок и, например, субъективных оценок напряженности того или иного прерывания. В этой связи интересным является проведенный нами анализ уровня когнитивной нагрузки на этапе возобновления деятельности в основном задании, который показывает повышенную мобилизацию ресурсов при возобновлении выполнения сложных прерванных операций в условиях вынужденных переключений (см. ниже).

Возможность с достаточно высокой степенью уверенности утверждать, что наличие подготовительного интервала облегчает обработку прерывания, позволяет поставить вопрос о механизмах возникновения такого эффекта. Нам представляется целесообразным предположить, что испытуемые могут использовать подготовительный интервал для совершения подготовительных действий, направленных на снижение связанной с необходимостью выполнения двух задач когнитивной нагрузки. Эти действия могут носить как внешний, так и внутренний характер. Примеры внешних приемов, с помощью которых испытуемые целенаправленно облегчают себе возобновление деятельности в основном задании после завершения прерывающего задания, приведены в исследовании М.С. Капицы и И.В. Блинниковой (Kapitsa & Blinnikova, 2003). С точки зрения внешних проявлений, испытуемые используют различные стратегии «входа» в прерывающее задание, выбор которых зависит прежде всего от сложности прерывания. Чем более трудной является ситуация прерывания, тем более сложные стратегии обработки прерывания используются.

Ранее нами (Velichkovsky, Blinnikova, Kapitsa, 2007; Velichkovsky, 2009) было предложено различать реактивную и проактивную подготовительные стратегии. Реактивная стратегия заключается в крайне быстром переходе в прерывающее задание без реализации специальной когнитивно-поведенческой подготовки, направленной на облегчение обработки прерывания. Как мы предполагаем, реактивная стратегия используется в тех случаях, когда испытуемый оценивает ситуацию прерывания как достаточно простую. Проактивная стратегия связана с реализацией подготовительной активности перед переходом в прерывающее задание. Ее недостатком является необходимость затраты времени и ресурсов, однако преимущество заключается в возможном облегчении обработки прерывания путем такой реорганизации ситуации прерывания и собственных когнитивных репрезентаций, которая привела бы к снижению когнитивной нагрузки в ходе обработки прерывания. Мы предполагаем, что проактивная стратегия используется преимущественно тогда, когда ситуация прерывания оценивается как достаточно трудная, т.е. испытуемый прогнозирует значительные затруднения при обработке этого прерывания.

В настоящее время конкретное содержание проактивной стратегии остается предметом спекуляций и требует целенаправленного изучения. Некоторые исследования, например, показывают (Hodgetts, Jones, 2006), что одними из возможных компонентов подготовительной активности, приводящей к повышению эффективности возобновления основного задания, являются целенаправленный поиск и запоминание испытуемым зрительных подсказок (перед переходом в прерывающее задание), которые бы облегчили ему «возвращение» в основное задание (после завершения прерывающего задания). Мы хотели бы оставить вопрос о конкретных подготовительных действиях за рамками настоящего обсуждения и сконцентрироваться на том, является ли предположение о существовании различных подготовительных стратегий возможным объяснением эффекта подготовительного интервала. При этом основным объяснительным принципом является то, что использование подготовительной стратегии снижает когнитивную нагрузку на испытуемого при обработке им прерываний (особенно трудных прерываний), что опосредованно приводит к повышению эффективности его деятельности.

Очевидно, что в рамках нашей экспериментальной процедуры использование подготовительных стратегий облегчено в условии со свободными переключениями и существенно затруднено в условии с вынужденными переключениями (что, конечно, не означает, что вынужденные переключения полностью исключают возможность реализации тех или иных подготовительных действий, – например, параллельно с выполнением прерывающего задания). Кроме того, если принять субъективную оценку сложности прерывания в качестве основного фактора, определяющего использование испытуемым проактивной стратегии (или отказ от ее использования в пользу реактивной стратегии), то, как уже указывалось выше, можно предположить, что проактивная стратегия будет использоваться с большей вероятностью в экспериментальных условиях со сложными прерванными операциями. Действительно, мы обнаруживаем, что время «входа» в прерывающее задание в случае комбинации свободного переключения и сложной прерванной операции (т.е. тогда, когда вероятность применения проактивной стратегии в рамках использованной нами экспериментальной процедуры максимальна) значительно превышает время «входа» в прерывающее задание во всех остальных экспериментальных условиях (рис. 4). Возможно, такой результат отражает реализацию испытуемым в этом случае подготовительных действий, требующих дополнительных временных затрат. Нам также представляется интересным тот факт, что, как показывает анализ приведенного на рис. 2 трехфакторного взаимодействия, снижение эффективности выполнения сложных прерывающих заданий в условии с вынужденными переключениями наблюдается прежде всего в том случае, когда прерывание затронуло простую операцию в основном задании. Согласно приведенным только что соображениям, именно при такой комбинации экспериментальных факторов вероятность использования проактивной стратегии минимальна, а значит, минимальны и возможности испытуемого по компенсации негативного влияния прерывания.

Предпринятая нами попытка непосредственно оценить затратность обработки прерываний при свободных и вынужденных переключениях путем анализа длительности фиксаций в целом дала удовлетворительные результаты. Собранные данные показывают, что наблюдаемым между этими экспериментальными условиями различиям в эффективности обработки прерываний (которые мы интерпретировали выше как обусловленные различиями в применении проактивной подготовительной стратегии) соответствуют аналогичные различия в уровне когнитивной нагрузки. Учитывая высокую специфичность полученных нами для длительности фиксаций статистических эффектов, которые хорошо соответствуют теоретическим ожиданиям, мы полагаем, что предложенный метод изучения влияния прерываний позволяет глубже понять механизмы компенсации негативного влияния прерываний, которые связаны с возможностью использования подготовительного интервала при свободных переключениях. В частности, использование психофизиологического показателя когнитивной нагрузки, который регистрируется неинвазивно в режиме реального времени, позволяет оценить вызванные применением той или иной подготовительной стратегии различия в затратности обработки различных прерываний, даже если эти различия не проявляются в поведенческих показателях, таких, как латентность этапов обработки прерывания. В нашем исследовании это проявилось, например, для показателя латентного времени первого целенаправленного действия после завершения выполнения прерывающего задания.

Заключение

В представленной работе было проведено сравнение эффективности обработки прерываний при свободных и вынужденных переключениях. Основное различие между этими экспериментальными условиями заключается в том, что свободные переключения позволяют испытуемому полностью воспользоваться подготовительным интервалом перед переходом в прерывающее задание, в то время как вынужденные переключения практически исключают такую возможность. Нами были обнаружены статистические тенденции, свидетельствующие о преимуществе свободных переключений перед вынужденными. Мы высказали предположение, что эти различия обусловлены возможностью реализации в случае свободных переключений подготовительной активности (проактивная стратегия), которая снижает когнитивную нагрузку при обработке прерывания. Нами были приведены результаты анализа хорошо известного глазодвигательного показателя когнитивной нагрузки (длительность фиксаций), который подтверждает это предположение.

В настоящее время можно констатировать, что преимущество свободных переключений перед вынужденными (эффект подготовительного интервала) получило значительное эмпирическое обоснование со стороны целого ряда исследований, проведенных с помощью различных методик. Наблюдаемое преимущество свободных переключений имеет существенное практическое значение, так как позволяет разрабатывать более эффективные рабочие места и процессы для богатых прерываниями профессиональных контекстов с учетом этой особенности обработки прерываний человеком. В частности, данный результат является важным аргументом в пользу большего контроля за режимом предъявления прерываний (мгновенных сообщений, системных событий и т.д.) в современных компьютерных интерфейсах, которые в подавляющем большинстве случаев носят императивный характер. Другим практическим следствием полученных результатов является то, что при разработке современных компьютерных интерфейсов можно целенаправленно использовать знания о выбранной пользователем стратегии обработки поступившего прерывания, поддерживая средствами интерфейса ее успешную реализацию. Таким образом, возможности человека по преодолению прерываний будут существенно расширены.

Литература

- Леонова А.Б., Блинникова И.В., Капица М.С. Эффекты прерываний и регуляции деятельности: Опыт применения структурно-интегративного подхода к оценке состояний человека // Психология психических состояний: Сборник статей / Под ред. А.О. Прохорова. Вып. 5. Казань: Центр инновационных технологий. 2004. С. 298–319.

- Леонова А.Б., Капица М.С., Блинникова И.В., Величковский Б.Б. Исследования человеческого фактора в современной компьютеризованной среде: новые направления развития инженерной психологии и эргономики // Проблемы фундаментальной и прикладной психологии профессиональной деятельности / Под ред. В.А. Бодрова, А.Л. Журавлева. М.: Институт психологии РАН, 2008. С. 312–340.

- Altmann E. M., & Trafton G. J. Memory for goals: An activation-based model // Cognitive Science. 2002. V. 26. P. 39–83.

- Ahlstrom U., Friedman-Berg F. J. Using eye movement activity as a correlate of cognitive workload // Intrenational Journal of Industrial Ergonomics. 2006. № 36. P. 623–636.

- Bailey B.P., Konstan J.A., Carlis J.V. Measuring the effects of interruptions on task performance in the user interface // IEEE Conference on Systems, Man and Cybernetics. Nashville. TN. 2000.

- Kapitsa M.S., Blinnikova I.V. Task performance under the influence of interruptions // Operator functional state / G.R J. Hockey, A.W.K. Gaillard & O. Burov (Eds.). Amsterdam: IOS Press. 2003. P. 323–329.

- Carton A. M., Aiello J. R. Control and anticipation of social interruptions: Reduced stress and improved task performance // Journal of Applied Social Psychology. 2009. V. 39. I.1. P. 169–185.

- Czerwinski M., Horvitz E., Wilhite S. A diary study of task switching and interruptions // Proceedings of ACM Human Factors in Computing Systems: Proceedings of CHI’04. New York: ACM Press. 2004. P. 175–182.

- Dismukes K., Young K., Sumwalt R. Cockpit interruptions and distractions: Effective management requires a careful balancing act // ASRS Directline. 1998. V. 10. I. 3. P. 4–9.

- Hodgett, H. M., Jones D. M. Interruptions in the Tower of London rask: Can preparation minmize disruption // Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 47th annual conference. 2003. P. 1000–1001.

- Hodgetts H. M., Jones D. M. Contextual cues aid recovery from interruption: The role of associative activation // Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory & Cognition. 2006. V. 32. I. 5. P. 1120–1132.

- McFarlane D. C. Coordinating the interruption of people in human-computer interaction // Human-computer interaction- INTERACT ’99 / M.A. Sasse & C. Johnson (Eds.). Edinburgh, UK: IOS, 1999. P. 295–303.

- McFarlane D. C., Latorella K. A.. The scope and importance of human interruption in human-computer interaction design // Human-Computer Interaction. 2002. V. 17. P. 1–61.

- Shadish W. R., Cook T. D., Campbell T.D. Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Boston: Houghton Mifflin, 2001.

- Trafton J. G., Altmann E. M., Brock D. P., Mint F. E. Preparing to resume an interrupted task: Effects of prospective goal encoding and retrospective rehearsal // International Journal of Human-Computer Studies. 2003. V. 58. P. 583–603.

- Velichkovsky B.B. Proactive and reactive strategies in interruption handling // Proceedings of the 31th Annual Conference of the Cognitive Science Society / N.A.Taatgen & H. van Rijk (Eds.). Austin, TX: Cognitive Science Society, 2009. P. 2268–2273.

- Velichkovsky B.B., Blinnikova I.V., Kapitsa M.S. Effects of task switching on interruption handling in text editing // Proceedings of EuroCogSci07: The European Cognitive Science Conference / S. Vosniadou, D. Kayser, A. Protopapas (Eds.). Hove, UK: Lawrence Erlbaum Associates, 2007. P. 936.

- Zijlstra F. R. H., Roe R. A., Leonora A. B., Krediet I. Temporal factors in mental work: Effects of interrupted activities // Journal of Occupational and Organizational Psychology. 1999. V. 72. P. 163–185.

Информация об авторах

Метрики

Просмотров

Всего: 2882

В прошлом месяце: 7

В текущем месяце: 4

Скачиваний

Всего: 742

В прошлом месяце: 1

В текущем месяце: 0