Экспериментальная психология

2010. Том 3. № 2. С. 22–32

ISSN: 2072-7593 / 2311-7036 (online)

Психофизические характеристики памяти в лабораторном эксперименте и естественных условиях

Аннотация

В работе представлены результаты экспериментального исследования психофизических характеристик кратковременной и долговременной памяти в задачах различения длин линий в лабораторных и естественных условиях. Показано, что такие факторы, как особенности сравниваемых стимулов (ориентация в пространстве) и особенности предъявления эталона (однократно или в каждой паре), влияют на величину субъективного эталона; дифференциальные пороги и точность различения не изменяются. Гравитоинерционные воздействия не влияют на величины психофизических показателей по сравнению с обычными условиями.

Общая информация

Ключевые слова: сенсорный эталон, кратковременная и долговременная память, метод констант, психофизические характеристики, гравитоинерционные воздействия

Рубрика издания: Психофизиология

Тип материала: научная статья

Для цитаты: Шпагонова Н.Г. Психофизические характеристики памяти в лабораторном эксперименте и естественных условиях // Экспериментальная психология. 2010. Том 3. № 2. С. 22–32.

Полный текст

Проблема сохранения в долговременной памяти параметров физических сигналов остается актуальной для многих видов человеческой деятельности и типов профессий, где переработка и хранение информации различной физической природы имеют решающее значение; от качества отображения этих признаков в памяти во многом зависит эффективность деятельности специалиста.

Динамика сохранения эталона в памяти для стимулов разных модальностей исследовалась достаточно подробно в работах Н.Н. Корж и ее коллег (Корж, Леонов, Соколов, 1969; Корж, 1986, 1989, 1990; Корж, Зубов, 1984; Корж, Зубов, Садов, 1985; Корж, Лупенко, Сафуанова, 1990). Проблеме динамики субъективных эталонов посвящена также работа Д.А. Ошанина, Л.Р. Шебек, Э.Н. Конрад (1968), в которой показана зависимость свойств образа-эталона от степени трудности задачи, условий ее выполнения и смены стимулаэталона в процессе ее решения.

Сходные результаты были получены в ряде зарубежных и отечественных работ, где подобные эффекты интерпретировались как способность человека запоминать и хранить сенсорные стимулы, становящиеся внутренними эталонами, с которыми сравниваются последующие стимулы. Было показано, что пороги различения пространственных частот не меняются с увеличением интервалов предъявления до нескольких часов (Magnussen, Dyrnes, 1994), а также при значительных интервалах между единичным предъявлением эталона и последовательности сравниваемых стимулов (Lages, Treisman, 1998). Полученные нами экспериментальные данные свидетельствуют об устойчивости результатов различения длин линий, которые почти не зависят от заполненности и незаполненности линейных отрезков, а также от того, предъявляется ли эталон для запоминания однократно или в каждой паре стимулов (Шпагонова, 1998). В другом исследовании нами была выявлена динамика психофизических характеристик сенсорного эталона (длины линий) в долговременной памяти: в течение всего времени хранения эталона в памяти (29 дней) не происходит его забывание, наоборот, увеличивается точность различения, сужается интервал неопределенности, иными словами, совершенствуется процесс принятия решения. Этот факт может рассматриваться как проявление эффекта консолидации мнемического следа, т.е. процесса, приводящего к физическому закреплению энграммы. В рамках такого подхода, когда время не расценивается в качестве ведущего фактора угасания следа (теория угасания), предполагается возможность пребывания следа памяти в двух состояниях – активном и пассивном (Греченко, 1979). Полученные экспериментальные факты могут свидетельствовать об универсальном свойстве памяти, которое проявляется в том, что с увеличением длительности хранения эталона происходит увеличение точности опознания, различения и дифференциальной чувствительности (Шпагонова, 2008, 2009).

В эксперименте Моргана и его коллег (Morgan, Watamaniuk, McKee, 2000) пороги различения пространственных интервалов при использовании одного эталона сравнивались с порогами различения при предъявлении девяти эталонов. Авторы показали, что наблюдатели могут хранить в памяти несколько эталонов одновременно и эффективно использовать их без существенного ухудшения качества выполнения задачи: пороги различения при использовании реального эталона были ненамного ниже, чем пороги различения при сравнении с эталоном, хранящимся в памяти. Результат этих экспериментов подтверждает, что наблюдатели могут хранить в памяти значительное количество эталонов и производить сравнение предъявленного физического стимула с эталоном, хранящимся в памяти, с высокой точностью. Оценки цветовых тонов относительно 25 предъявленных ранее эталонов оказались точнее, чем при сравнении тех же стимулов, предъявлявшихся в парах с эталонами (Данилова, Моллон, 2007).

Кроме того, психофизические показатели являются особо чувствительными к различным воздействиям как сенсорного, так и перцептивного свойства. В экспериментальном исследовании Е.Г. Епифанова и Н.Г. Шпагоновой изучалось влияние музыки на успешность выполнения психофизической задачи: различение длин линий по эталону, хранящемуся в долговременной памяти. Было показано, что музыкальная стимуляция оказывает положительное влияние как на эффективность решения задачи, так и на эмоциональное состояние испытуемых в ходе выполнения психофизической задачи (Епифанов, Шпагонова, 2002).

Полученный в этой работе результат позволяет предположить, что естественные условия оказывают дополнительное влияние на человека и могут вызывать изменения в процессе опознания и различения эталона по памяти. В этом также убеждает то обстоятельство, что исследования последних лет в области психофизики вышли за пределы узкого лабораторного эксперимента.

Так, для изучения восприятия и деятельности в приближенных к повседневной жизни условиях В.Н. Носуленко предложил новую исследовательскую парадигму – «экспериментальную реальность» (Носуленко, 2007). В рамках данной парадигмы было проведено комплексное исследование, где наблюдения в естественных условиях сочетались с экспериментом, в котором моделировалась изучаемая ситуация, например, восприятие автомобильных шумов. Такие шумы – типичное проявление акустических событий повседневной жизни человека, и их использование в эксперименте расширяет область изучаемых явлений и способствует развитию идеи «экологизации» психофизического исследования. Носуленко придает также большое значение интеграции методов, в том числе разработанных в смежных с психологией областях знания. «Разные методы и процедуры, будучи взаимодополнительными, должны являться составными элементами единой системы – воспринимаемого качества событий естественной среды» (Носуленко, 2007, с. 369).

Здесь необходимо обратить внимание на проблему экологической валидности результатов. В психофизических исследованиях восприятие времени традиционно изучается на материале интервалов определенной длительности, задаваемых простыми (световыми или звуковыми) сигналами. В повседневной жизни человек имеет дело как с искусственными сигналами определенной длительности, так и с естественными стимулами, длительность которых ему требуется адекватно воспринимать. Перенос закономерностей, установленных на искусственных, лабораторных сигналах, на реальные объекты далеко не всегда является валидным. Кроме того, исследования восприятия длительности естественных процессов представлены в основном в прикладных работах с использованием несложных методик диагностического характера: изучение временных параметров локомоций, речи, восприятия мелодий, взаимодействия с компьютером.

Экологический подход к исследованию восприятия времени реализуется в работах В.А. Садова и Н.Г. Шпагоновой (2006, 2007, 2008), где основное внимание уделено предметному, семантическому содержанию воспринимаемой человеком сенсорно-перцептивной информации, а также его влиянию на восприятие временного интервала. Восприятие времени в задачах, приближенных к реальным, рассматривается как целостный феномен, и оценка длительности звукового процесса не раскладывается на последовательность дискретных событий. В ходе экспериментальной проверки гипотезы о связи качественного содержания естественных и искусственно созданных звуковых сигналов и восприятия их длительности разработан метод определения латентных переменных для описания естественных, реверсивных и тональных звуковых фрагментов по типу семантического дифференциала. Показано, что эти переменные идентичны для естественных, реверсивных и тональных звуков: недифференцированная эмоциональная оценка звука; естественность; известность; высота; резкость; сила. Установлена корреляционная связь семантического описания звуковых фрагментов с показателями эффективности воспроизведения их длительности; выявлено, что с наименьшей ошибкой воспроизводятся звуки, оцениваемые как естественные, известные и сильные (Садов, Шпагонова, 2006, 2007, 2008).

Самым постоянным и наиболее значимым из всех признаков окружающей среды, на которые ориентируется человек, является гравитация. В обычных условиях она константна как по силе, так и по направлению, но может меняться под воздействием угловых и линейных ускорений. Вектор силы гравитации – вертикаль – определяет главную ось внешней пространственной системы отсчета. Человек живет в среде видимых предметов и поверхностей, которые обычно сохраняют постоянную ориентацию относительно гравитации. Контуры природной и искусственной среды насыщены вертикальными и горизонтальными линиями, образуя зрительную пространственную систему отсчета, внутри которой люди могут воспринимать вертикальность визуальной линии независимо от ее эго- и окулоцентрической ориентации. При отсутствии четких внешних пространственных ориентиров или при сильных, необычных гравитоинерционных воздействиях точность оценки вертикали снижается систематическим образом (Белопольский, 2007).

Таким образом, естественный характер эксперимента, «экологизация» исследования может быть достигнута как за счет использования естественных звуковых фрагментов, так и за счет проведения экспериментальных исследований в условиях, в которых экологическим фактором являются гравитоинерционные воздействия. Использование реального эксперимента, сравнение результатов, полученных в естественной и обычной среде, способствует более полному изучению феноменов кратковременной и долговременной памяти.

Целью данной работы является экспериментальное исследование динамических характеристик сенсорного эталона кратковременной и долговременной памяти в задачах различения длин линий в лабораторных и естественных условиях.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

- Сравнить величины психофизических показателей в задачах различения по эталону кратковременной и долговременной памяти (предъявление эталона в каждой паре и однократно) в обычных условиях и при гравитоинерционных воздействиях.

- Выявить влияние простанственных особенностей стимулов (ориентация) на величины психофизических показателей в задачах различения в обычных условиях и при гравитоинерционных воздействиях.

- Определить влияние гравитоинерционных воздействий на значения психофизических показателей в задачах различения.

Выбор стимульного материала обусловлен тем, что пространственные признаки (ориентация), а также структурные отношения (размер, форма, контраст) играют первостепенную роль в ориентировке и целенаправленном перемещении человека в среде. Кроме того, горизонтальные, вертикальные, а также наклонные линии являются элементами информационной модели в задачах по управлению маневренными объектами при гравитоинерционных воздействиях. - Определение влияния гравитоинерционных воздействий на характеристики опознания и различения длин линий является профессионально важной задачей в деятельности операторов.

Методика

В исследовании был использован классический психофизический метод констант, а также его модификация – метод единичных стимулов. Для проведения эксперимента была создана программа, позволяющая автоматически предъявлять стимулы в предварительно составленной последовательности.

Исследование было проведено в лабораторных и естественных условиях и состояло из 12 экспериментальных серий: шесть серий – в обычных условиях (фон), шесть серий – при гравитоинерционных воздействиях. Эксперименты проводились во внутренней (закрытой) части плавучего стенда в обычных условиях и в условиях качки (частота 0,5– 0,7 Гц, угловая скорость до 60°/с).

В половине серий был применен классический метод констант, а в другой половине – метод единичных стимулов. В методе констант проба состояла из последовательного предъявления эталона и сравниваемых стимулов с интервалом в одну секунду. Интервал между пробами был равен трем секундам. Задача испытуемых заключалась в оценке длины сравниваемого отрезка по отношению к длине эталона путем нажатия клавиш, соответствующих ответам «меньше», «равен» или «больше». При использовании метода единичных стимулов испытуемому однократно в течение пяти секунд предъявлялся эталон, длину которого он должен был запомнить, а затем следовали сравниваемые стимулы. Задача испытуемых состояла в том, чтобы сравнить длину предъявляемых стимулов с запомненной длиной эталона, нажимая на соответствующие клавиши.

В качестве эталона во всех сериях использовали горизонтальный отрезок прямой линии длиной 50 мм. Серии различались особенностью сравниваемых стимулов. В сериях 1а и 2а эталон и сравниваемые стимулы были горизонтальными. В сериях 3а и 4а – сравниваемые стимулы предъявлялись под углом 45°, эталон – горизонтально. В сериях 5а и 6а сравниваемые стимулы предъявлялись под углом 90°, т.е. были вертикальными, а эталон оставался горизонтальным. В сериях 1а, 3а, 5а эталон предъявлялся в каждой паре. В сериях 2а, 4а, 6а эталон предъявлялся однократно. Серии 1–6 б отличались от серий 1–6 а тем, что проводились при гравитоинерционных воздействиях.

В исследовании приняли участие 7 человек, мужчины в возрасте от 26 до 40 лет.

Экспериментальные данные во всех сериях обрабатывались по общепринятому для метода констант алгоритму: вычислялись значения точек субъективного равенства (ТСР) как среднее значений ответов «равен», стандартные отклонения ответов «больше» (σ>), «равен» (σ=), «меньше» (σ<) и величины дифференциальных порогов (ДП) как половина интервала неопределенности.

Названные психофизические показатели являются оценками качества опознания и различения эталона: величина точки субъективного равенства характеризует устойчивость, стабильность субъективного эталона; величина стандартного отклонения – точность различения; дифференциальный порог – уровень исполнения задачи, отражающий результат работы механизма решения на сенсорно-перцептивном уровне.

Статистическая обработка данных (STATISTICA-6) включала в себя:

- Вычисление средних значений показателей по каждой серии, выявление достоверности различий в величинах точек субъективного равенства, дифференциальных порогов, стандартных отклонений между сериями при помощи критериев Стьюдента и Фишера.

- Использование дисперсионного анализа для выявления влияния угла предъявления сравниваемых стимулов, способа предъявления эталона (в каждой паре или однократно) и гравитоинерционных воздействий на психофизические показатели.

Результаты исследования и их обсуждение

Исследование было посвящено сравнительному исследованию психофизических показателей при различении длин линий в обычных условиях и при гравитоинерционных воздействиях.

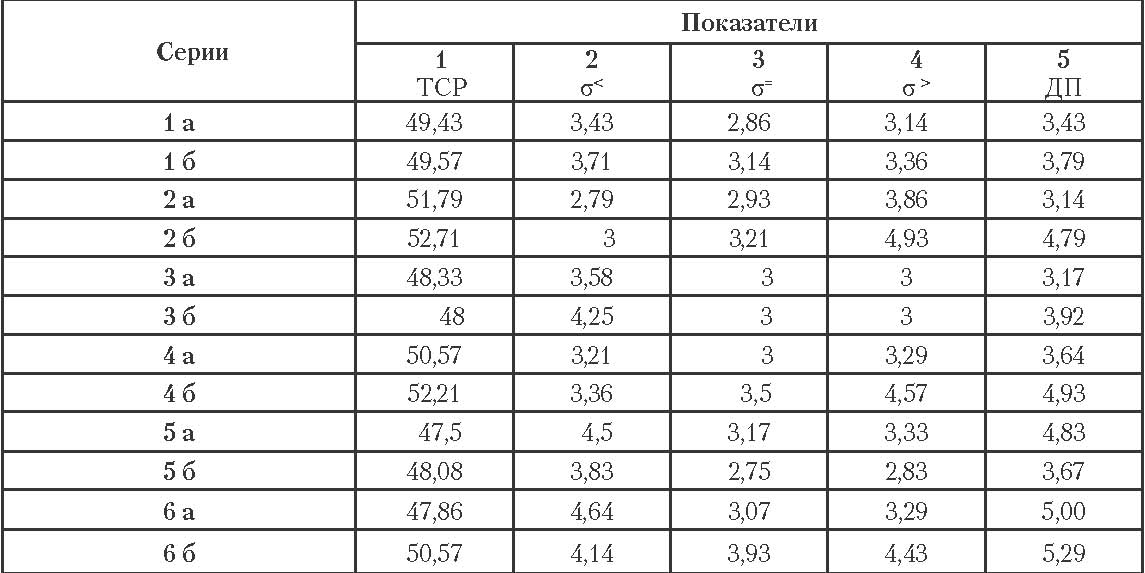

Анализ результатов показал, что в сериях с предъявлением эталона в каждой паре при различении длин горизонтальных линий значение ТСР не отличалось от эталона в среднем по группе и у большинства отдельных испытуемых (серии 1а, 1б). При предъявлении сравниваемых стимулов под углом 45° и 90° (серии 3а, 3б и 5а, 5б) наблюдалась недооценка величины эталона (см. табл. 1).

В экспериментах с однократным предъявлением эталона при различении длин горизонтальных линий в сериях 2а и 2б выявлена переоценка величины эталона в среднем по группе и у большинства испытуемых. В серии 4а при предъявлении линий под углом 45° среднее значение ТСР не отличалось от величины эталона, а в серии 4б была выявлена переоценка эталона. В серии 6а при предъявлении сравниваемых линий под углом 90° наблюдалась недооценка эталона в среднем по группе и почти у всех испытуемых, а в серии 6б – адекватная оценка величины эталона в среднем по группе (табл. 1). Таким образом, в сериях 1а, 1б, 4а и 6б значение ТСР не отличалось от величины эталона.

Сравнительный анализ результатов, полученных в сериях с предъявлением эталона в каждой паре и однократно, не выявил значимого различия между всеми показателями, кроме значения ТСР. Значения ТСР почти во всех сериях при однократном предъявлении эталона превосходили аналогичные значения в сериях с предъявлением эталона в каждой паре как в среднем по группе, так и почти у всех испытуемых (табл. 1).

Таблица 1. Значения ТСР, стандартных отклонений ответов «меньше», «равен», «больше» (σ< σ=, σ>), ДП в зависимости от метода измерения и внешних условий выполнения задания

Примеч.: В сериях 1а и 2а эталон и сравниваемые стимулы горизонтальны. В сериях 3а и 4а сравниваемые стимулы предъявлялись под углом 45°, эталон был горизонтален. В сериях 5а и 6а сравниваемые стимулы предъявлялись под углом 90°, а эталон оставался горизонтальным. В сериях 1а, 3а, 5а эталон предъявлялся в каждой паре. В сериях 2а, 4а, 6а – однократно. Индекс «а» указывает на обычные условия, а индекс «б» – на то, что эксперименты проводились при гравитоинерционных воздействиях.

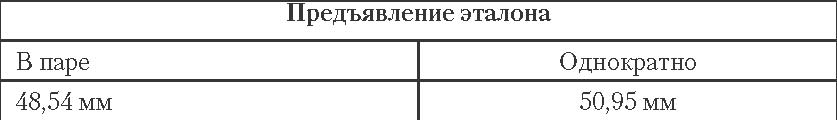

С помощью дисперсионного анализа показано влияние способа предъявления эталона на величину ТСР. Величина точки субъективного равенства больше при однократном предъявлении эталона, чем при предъявлении эталона в каждой паре (df=1; F=26,13; p<0,001) (табл. 2).

Таблица 2. Средние значения точек субъективного равенства при однократном предъявлении эталона и в каждой паре.

Значение ТСР при однократном предъявлении эталона больше, чем при предъявлении эталона в каждой паре. Между другими психофизическими показателями значимых различий выявлено не было.

Дальнейший анализ был посвящен определению влияния углов предъявления сравниваемых стимулов на величины психофизических показателей.

Отмечено, что изменение угла предъявления сравниваемых стимулов с 0° до 90° не влияло на значения всех психофизических показателей, кроме значения ТСР, которое постепенно уменьшалось.

Дисперсионный анализ выявил влияние угла предъявления сравниваемых стимулов на значения показателей при различении длин линий (df=2; F=6,92; p<0,002). Попарное сравнение точек субъективного равенства по методу Шеффе показало, что ТСР при предъявлении линий под углом 0° больше, чем под углом 90° (50,88 мм vs 48,56 мм; p<0,002).

Таким образом, при изменении углов предъявления стимулов с 0° до 90° величина ТСР уменьшалась в среднем по группе и у большинства испытуемых.

Последний раздел анализа посвящен определению влияния гравитоинерционных воздействий на величины психофизических показателей.

Дисперсионный анализ не выявил влияния гравитоинерционных воздействий на значения ТСР и ДП. Анализ индивидуальных данных показал, что у одних испытуемых значения ТСР и ДП увеличиваются в условиях качки, у других – уменьшаются, а у остальных – не изменяются.

Значения стандартных отклонений ответов «меньше», «равен», «больше» не изменялись при гравитоинерционных воздействиях по сравнению с фоном в среднем по группе и у большинства испытуемых.

Анализ индивидуальных данных показал, что значения стандартных отклонений некоторых видов ответов у одних испытуемых уменьшались в условиях качки, у других – увеличивались, а у большей части испытуемых – не изменялись.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что такие факторы, как особенности сравниваемых стимулов (ориентация в пространстве) и особенности предъявления эталона (однократно или в каждой паре), влияют на величину субъективного эталона, но при этом дифференциальные пороги и точность различения не изменяются.

Гравитоинерционные воздействия не влияют на величины психофизических показателей по сравнению с обычными условиями (фон).

Подводя итоги наших экспериментов, можно сказать, что в них была выявлена динамика психофизических характеристик памяти на метрические характеристики стимула, которая проявляется в нестабильности величины субъективного эталона и одновременно в устойчивости таких характеристик, как точность различения и дифференциальные пороги. Отмеченная закономерность не изменяется и под влиянием экологического фактора – гравитоинерционных воздействий.

В работе И.Г. Скотниковой было показано ухудшение сенсомоторной деятельности по показателям динамики психофизических характеристик различения и воспроизведения линейных размеров объектов при гравитоинерционных воздействиях. Нарушения деятельности значительно варьировали от испытуемого к испытуемому – от искажения структуры пороговой зоны, расширения пороговой зоны, удаления от эталона его субъективного эквивалента, возрастания вариативности ответов до полного срыва деятельности. Вместе с тем, у отдельных испытуемых наблюдались случаи позитивного влияния гравитоинерционных воздействий на сенсомоторную деятельность (Скотникова, 2008).

В нашем исследовании гравитоинерционные воздействия не влияли на величины психофизических показателей. Это можно объяснить тем, что решение задач происходило на сенсорно-перцептивном уровне, без включения сложной моторной деятельности, как в исследовании И.Г. Скотниковой. Ухудшение сенсомоторной деятельности при гравитоинерционных воздействиях связано с ухудшением именно моторной деятельности.

В проведенном нами исследовании индивидуальные особенности испытуемых проявились в величинах таких показателей, как точка субъективного равенства и стандартное отклонение. Кластерный анализ позволил выделить две группы испытуемых, различающиеся по этим показателям: в первой группе испытуемых выявлена недооценка субъективного эталона, во второй – его переоценка (стандартное отклонение для ответов «больше» в первой группе испытуемых выше, чем во второй).

В своих словесных отчетах некоторые испытуемые отмечали, что им было легче различать стимулы при предъявлении эталона в каждой паре, хотя это увеличивало время выполнения задания. В процессе эксперимента они не всегда смотрели на эталон, поскольку считали, что запомнили его хорошо. Испытуемым другой группы казалось, что наличие эталона в каждой паре «расслабляет»; задания с однократным предъявлением эталона казались сложнее, эталон «плавал», испытуемые были менее уверены в своих ответах, но работать было интереснее. Следует отметить существование различных способов работы испытуемых. Один испытуемый представлял линию в виде диаметра трубы, оценивал, толще или тоньше труба, но, по его словам, «трубу тяжелее поворачивать» (при предъявлении линий под углами 45° и 90°). Другой испытуемый отмечал крайние пределы стимулов, а потом выяснял, попадают ли все остальные стимулы в коридор около эталона. Некоторым испытуемым различать линии, предъявляемые под углом 45°, было сложнее, чем горизонтальные или вертикальные линии, а другим более сложной задачей казалось различение длин вертикальных линий. Одним испытуемым, по их впечатлению, условия качки не мешали работать, другие испытывали трудности при работе в подобных условиях.

Известно, что длины горизонталей различаются и оцениваются лучше, чем длины вертикалей, которые обычно переоцениваются (Гайда, 1972). В нашей работе наблюдалась недооценка величины эталона большинством испытуемых при предъявлении вертикальных отрезков.

Следует обратить внимание на специфику предъявления стимулов в нашем исследовании. Эталон во всех сериях был горизонтален. Сравниваемые стимулы предъявлялись под разными углами: 0°, 45°, 90°. Испытуемые решали более сложную задачу, когда эталон и сравниваемые стимулы предъявлялись под разными углами, так как приходилось «поворачивать» стимулы, чтобы сравнить их длину.

Таким образом, углы предъявления сравниваемых стимулов, особенности предъявления эталона (в каждой паре или однократно) оказали влияние только на значение ТСР, но не влияли на точность различения длин линий по эталону долговременной и кратковременной памяти, а также на дифференциальные пороги. Гравитоинерционные воздействия не оказали влияния на величины психофизических показателей при различении длин линий.

Наши результаты согласуются с данными, полученными на другом стимульном материале: длительность, яркость, цвет (Садов, 1982; Корж, Зубов, Садов, 1985; Корж, Шпагонова, 1989; Корж, Лупенко, Сафуанова, 1990), которые также не показали эффекта различения по эталону кратковременной и долговременной памяти.

Установленные в лабораторных условиях закономерности динамики психофизических характеристик кратковременной и долговременной памяти подтверждаются и в условиях естественного эксперимента с включением экологического фактора – гравитоинерционных воздействий, что свидетельствует о фундаментальности полученных результатов.

Полученные экспериментальные данные позволяют предположить, что устойчивость результатов связана с особенностями хранения внутренних эталонов. С одной стороны, метрика предъявляемых испытуемому стимулов гораздо богаче, чем измеряемый параметр, за счет включения их в окружающий перцептивный контекст. С другой стороны, специфика измерительной процедуры, а именно эксперименты без предъявления эталона, задавала определенный стимульный диапазон, способствующий актуализации следа памяти и, таким образом, совершенствованию процесса опознания и различения. Все это дает основание рассматривать память как единый процесс, обладающий динамическими свойствами, которые проявляются в изменчивости величины субъективного эталона и устойчивости других показателей – точности различения и дифференциальных порогов.

Выводы

- Психофизические характеристики в задачах различения длин линий при предъявлении эталона в каждой паре и однократно не различаются, кроме точки субъективного равенства.

- Изменение угла предъявления сравниваемых стимулов влияет на величину точки субъективного равенства, другие показатели не изменяются.

- Не выявлено влияния гравитоинерционных воздействий на величины психофизических показателей.

Литература

- Белопольский В.И. Взор человека: Механизмы, модели, функции. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007.

- Гайда В.К. Зрительное пространственное различение и проблема кодирования визуальной информации, предъявляемой человеку: Дисс. … канд. психол. наук. Л.: ЛГУ, 1972.

- Греченко Т.Н. Нейрофизиологические механизмы памяти. М., 1979.

- Данилова М.В., Моллон Д.Д. Психофизический метод измерения порогов различения – сравнения двух одновременно предъявляемых стимулов // Психофизика сегодня / Под ред. В.Н. Носуленко, И.Г. Скотниковой. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. С. 26–36.

- Епифанов Е.Г., Шпагонова Н.Г. Влияние музыки на эффективность решения когнитивной задачи // Психологический журнал. 2002. Т. 23. № 3. С. 105–112.

- Корж Н.Н. Особенности кодирования акустических сигналов // Когнитивная психология: Материалы финско-советского симпозиума. М.: Наука, 1986. С. 101–106.

- Корж Н.Н. Проблемы памяти // Тенденция развития психологической науки. М.: Наука, 1989. С. 34–46.

- Корж Н.Н. Введение // Исследование памяти. М.: Наука, 1990.

- Корж Н.Н., Зубов Н.В. Память и построение сенсорно-перцептивного пространства // Психологический журнал. 1984. Т. 5. № 4. С. 116–122.

- Корж Н.Н., Шпагонова Н.Г. Сенсорно-перцептивная память (психофизический аспект) // Психологический журнал. 1989. Т. 10. №.3. С. 85–92.

- Корж Н.Н., Леонов Ю.П., Соколов Е.Н. О запоминании и узнавании заданного эталона интенсивности звука // Журнал ВНД. 1969. Т. 19. № 6. С. 989–997.

- Корж Н.Н., Зубов Н.В., Садов В.А. Роль сенсорно-перцептивных эталонов памяти в исследовании психических процессов // Психофизика дискретных и непрерывных задач. М.: Наука, 1985. С. 102–121.

- Корж Н.Н., Лупенко Е.В., Сафуанова О.В. Сенсорно-мнемические задачи и индивидуально-личностные особенности // Психологический журнал. 1990. Т. 11. № 5. С. 27–31.

- Носуленко В.Н. Психофизика восприятия естественной среды: Проблемы воспринимаемого качества. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007.

- Ошанин Д.А., Шебек Л.Р., Конрад Э.Н. О природе образа-эталона в процессах опознания вариативных объектов // Вопросы психологии. 1968. № 5. С. 42–49.

- Садов В.А. Психофизическое исследование сенсорных эталонов памяти // Психологический журнал. 1982. Т. 3. № 1. С. 77–84.

- Садов В.А., Шпагонова Н.Г. Экологический подход в исследовании восприятия времени // Тезисы докладов второй международной конференции по когнитивной науке. СПб., 2006. Т. 2. С. 417–418.

- Садов В.А., Шпагонова Н.Г. Роль семантики в восприятии длительностей естественных и психофизических сигналов // Психофизика сегодня. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. С. 297–303.

- Садов В.А., Шпагонова Н.Г. Роль семантики в воспроизведении длительностей звуковых фрагментов // Экспериментальная психология. 2008. № 1. С. 34–43.

- Скотникова И.Г. Проблемы субъектной психофизики. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008.

- Шпагонова Н.Г. Психофизический аспект сенсорно-перцептивных и мнемических свойств субъекта в когнитивных задачах // Ментальная репрезентация: динамика и структура. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 1998. С. 237–248.

- Шпагонова Н.Г. Динамические характеристики памяти в психофизическом эксперименте: Материалы итоговой научной конференции Института психологии РАН (14–15 февраля 2008г.). М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. С. 219–228.

- Шпагонова Н.Г. Динамика характеристик памяти в психофизическом эксперименте // Системная организация и детерминация психики / Под ред. В.А. Барабанщикова. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2009. С. 223–238.

- Lages M. & Treisman M. Spatial frequency discrimination: visual long-term memory or criterion setting? // Vision Research. 1998. № 38 (4). P. 557–572.

- Magnusse S. & Dyrnes S. High-fidelity perceptual long-term memory // Psychological Science. 1994. № 5. P. 99–102. Morgan M.J., Watamaniuk S.N.J. &

- Mckee S.P. The use of an implicit standard for measuring discrimination thresholds // Vision Research. 2000. № 40. P. 2341–2349.

Информация об авторах

Метрики

Просмотров

Всего: 3831

В прошлом месяце: 17

В текущем месяце: 17

Скачиваний

Всего: 926

В прошлом месяце: 5

В текущем месяце: 1