Экспериментальная психология

2014. Том 7. № 2. С. 94–112

ISSN: 2072-7593 / 2311-7036 (online)

Методика диагностики дискурсивных способностей на материале повседневной лексики*

Аннотация

Общая информация

* Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект №13-06-00543.

Ключевые слова: познавательные способности, интеллект, креативность, дискурс, дискурсивные способности

Рубрика издания: Психодиагностика

Тип материала: научная статья

Для цитаты: Воронин А.Н. Методика диагностики дискурсивных способностей на материале повседневной лексики // Экспериментальная психология. 2014. Том 7. № 2. С. 94–112.

Полный текст

В настоящее время дискурс является предметом исследований в разных отраслях гуманитарной науки. В наиболее общем понимании дискурс представляет собой различные виды разговорной практики и трактуется как «коммуникативное событие в прагматическом контексте» (Ван Дейк, 1989). Дискурс одновременно обращен и к ситуации (социокультурный контекст задает правила ведения разговора и соответствующие формы выражения), и к человеку (собеседники взаимодействуют друг с другом, оказывают влияние, выражают свои мнения, интенции, представления об окружающем мире). Дискурс раскрывается как форма целенаправленного, соотнесенного с партнером и обстановкой вербального поведения, обеспеченного сложной системой знаний – коммуникативной компетенцией говорящих (Павлова, 2002). Дискурс, безусловно, зависит от разнообразных когнитивных факторов, при этом языковые способности являются наиболее значимыми: они определяют легкость и быстроту приобретения лингвистических знаний и освоения правил анализа и синтеза единиц языка, позволяют строить и анализировать предложения, пользоваться системой языка для коммуникативно-речевых целей. В общих языковых способностях обычно выделяют две составляющих: лингвистическую, определяющую усвоение основ языка, и коммуникативную, определяющую успешное проведение коммуникации. Первая носит более обязательный характер – знание моделей языковых единиц, правил изменения и сочетания слов, общеупотребительной лексики; вторая, связанная с такими «околоязыковыми» явлениями, как варианты произношения, словоизменения и сочетания слов, выбор синонимов и т. п., носит не столь обязательный характер, допуская индивидуальные отклонения (Смирницкий, 1981). Такие же факторы, как эмоциональная окрашенность, мотивация, интенции говорящих, часто вовсе не принимаются во внимание. А между тем именно эти параметры определяют индивидуальный стиль и коммуникативные аспекты речи и, следовательно, должны быть включены в проблематику дискурса, имеющую дело с текстом, «погруженным в коммуникацию» (Арутюнова, 1998). Собственно дискурсивные способности можно определить как способности к освоению и реализации дискурсивных практик, реализующихся на двух уровнях: как ментальная репрезентация данной социальной ситуации и как ментальная репрезентация коллективного субъекта, присвоенная в процессе овладения культурно-историческим опытом (Воронин, Кочкина, 2008). Наличие этого вида способностей позволяет повысить эффективность взаимодействия и адекватного взаимопонимания между людьми в процессе общения, ускоряет процесс выработки стратегии взаимодействия.

Можно определить «смежные» предметные области, непосредственно связанные с концептом «дискурсивные способности». Наиболее семантически близкими понятиями к понятию «дискурсивные способности» являются понятия: «общий интеллект» – успешность функционирования человека в целом; «вербальный интеллект» – способность к вербальному мысленному анализу и синтезу, к решению вербальных задач на определение понятий, установлению словесных сходств и различий (т. е. способность к освоению языка); «социальный интеллект» – способность к познанию социальных явлений (Кочкина, 2009). Непосредственно связанным с понятием «дискурсивных способностей» является понятие «коммуникативной компетенции». Коммуникативная компетенция рассматривается как способность человека адекватно организовать свою речевую деятельность в ее продуктивных и рецептивных видах соответствующими каждой конкретной ситуации языковыми средствами и способами (Зимняя, 1989), а также как совокупность социальных, национально-культурных правил, оценок и ценностей, которые определяют как приемлемую форму, так и допустимое содержание речи (Верещагин, Костомаров, 1983). Таким образом, дискурсивные способности можно рассматривать как операционализированную часть коммуникативной компетенции, позволяющую человеку инициировать, поддерживать, развертывать и завершать процесс общения, используя при этом языковые средства, соответствующие ситуации; другой составляющей коммуникативной компетенции являются лингвистические способности.

В ходе эмпирической верификации конструкта «дискурсивных способностей» и разработки тестов диагностики лингвистических и дискурсивных способностей нами была осуществлена дифференциация лингвистических и дискурсивныех способностей (Воронин, Кочкина, 2009). Разработанная при этом шкала дискурсивных способностей на базе английского языка имеет существенные ограничения: это англоязычная версия методики диагностики дискурсивных способностей при освоении английского языка как иностранного в процессе генеза данной способности. Диагностика дискурсивных способностей на материале родного языка – отдельная задача, по сути, предполагающая создание новой методики: требуется замена стимульного материала (другой язык); меняется диагностируемый конструкт – языковая способность взрослых людей вполне сформирована.

Русскоязычная версия Теста дискурсивной способности базируется на эмпирических данных о характере современного городского общения (Китайгородская, Розанова, 2003).

В современных условиях мегаполиса в общении отражаются следующие тенденции: усиление диалогизации устного городского общения, усиление личностного начала, возрождение игровой, карнавальной стихии в жизни города. Китайгородская и Розанова выделяют различные типы коммуникативного пространства: общение дома – общение вне дома; целеориентированная коммуникация – фактическая коммуникация; коммуникация будней – коммуникация праздников; коммуникация рабочего времени – коммуникация свободного времени. Соответственно, каждое коммуникативное пространство отличается специфическим дискурсом. При определении типов дискурса, являющихся базовыми для разработки стимульного материала методики, мы исходили из указанных типов современного городского коммуникативного пространства и учитывали при этом психологические особенности повседневого дискурса (Зачесова, Гребенщикова, 2007).

Разработка пилотной версии методики

Пилотная версия методики была разработана на материале повседневной лексики и базировалась на 9 типах дискурса: дискурс юмористических сообщений; дискурс телефонных разговоров; семейный дискурс; дискурс по поводу деловых взаимоотношений (в основном начальник–подчиненный); дискурс ситуаций общения преподавателей и студентов; дискурс, характерный для общения в интернете; дискурс в разговорах с незнакомыми и случайными людьми; дискурс при взаимодействии с обслуживающим персоналом, дискурс дружеского общения. Пилотная версия методики дискурсивных способностей состояла из 63 пунктов, каждый из которых представлял собой описание ситуации и разворачивающегося в ней диалога. Открытая форма пункта требовала от испытуемого наиболее адекватного, наиболее подходящего для данной ситуации ответа. На эмпирическом уровне была реализована идея концепта дискурсивных способностей как способностей, позволяющих человеку «инициировать, поддерживать, развертывать и завершать процесс общения, используя при этом языковые средства, соответствующие ситуации» (Кочкина, Воронин, 2009). Ниже приведены примеры открытых пунктов методики диагностики дискурсивных способностей:

«11. В книжном магазине вам нужна книга с верхней полки, но вам ее не достать. Продавец замечает ваш внимательный взгляд наверх и спрашивает:

– Хотите, я вам достану эту книгу? Ваш ответ: …..

32. Представьте ситуацию: вы выложили на торрент-трекер редкую запись известной группы. Вам пишут:

– Почему такое плохое качество? Зачем выкладывать запись, когда она в таком ужасном состоянии? Вы справедливо отвечаете: ...»

Разработка α-версии методики

В ходе проведенного пилотного исследования на студентах гуманитарных специальностей (ГАУГН, Московский институт экономики, политики и права) и старшеклассниках школы № 539 г. Москвы количество пунктов методики было сокращено с 63 до 34 и разработана α-версия методики с вариантами ответов типа меню. В качестве материала для закрытых пунктов методики использовались наиболее типичные ответы испытуемых в ходе пилотного исследования. Для каждого пункта методики было отобрано 6 ответов: два наиболее удачных ответа, в полной мере соответствующих ситуации, задаваемой диалогом; два ответа, подходящих в меньшей степени, и два ответа «условно соответствующих», «вроде бы подходящих» к описываемой ситуации. Заведомо не соответствующие ситуации ответы, ответы нелепые и несообразные были отброшены. За «соответствующие» ответы испытуемые получали 2 балла, за «соответствующие в меньшей степени» – 1 балл, за «условно соответствующие» – 0 баллов. В качестве экспертов при отборе ответов для заданий методики выступили сотрудники лаборатории психологии речи и психолингвистики Института психологии РАН.

Количество типов обыденного дискурса в α-версии методики было уменьшено и, соответственно, новая типология обыденного дискурса явилась некоторым обобщением выделенных ранее типов. Пункты методики (описание ситуации и разворачивающийся в ней диалог) относились к 4 типам дискурса: дискурс взаимодействия с незнакомыми и случайными знакомыми; дискурс взаимодействия с близкими и знакомыми людьми; дискурс деловых отношений; интернет-дискурс. Тестовый балл по шкале дискурсивных способностей подсчитывался как сумма баллов по пунктам методики.

Процедура проведения психодиагностического исследования

Апробация методики осуществлялась в 2013–2014 годах, в ней приняли участие студенты первых курсов гуманитарных специальностей ГАУГН и Московского института экономики, политики и права, старшеклассники московской школы № 539 и гимназии № 1503, преподаватели и учителя образовательных учреждений. Всего в исследовании приняли участие 208 человек (133 женщины и 75 мужчин в возрасте от 17 до 21 года).

Исследование включало в себя групповое тестирование студентов и школьников (группами по 15–35 человек) с использованием следующих методик: тест дискурсивных способностей, краткий отборочный тест, тест социального интеллекта, краткие варианты тестов Торренса и Медника. При этом последовательность предъявления во всех группах была единой. Дополнительно проводилась экспертная оценка учителями и преподавателями познавательных, в первую очередь, языковых и дискурсивных способностей «своих» студентов и школьников.

Методики

Для определения уровня общего интеллекта был выбран краткий отборочный тест. В адаптации В. Н. Бузина тест предназначался для быстрой диагностики следующих способностей: способность обобщения и анализа материала, гибкость мышления, инертность мышления и переключаемость, эмоциональные компоненты мышления и отвлекаемость, скорость и точность восприятия, распределение и концентрация внимания, употребление языка и грамотность, выбор оптимальной стратегии, пространственное воображение (Бузин, 1989). В целях выполняемого исследования оценка интеллектуальной продуктивности осуществлялась по трем показателям (вербальный интеллект, невербальный интеллект и интегральный показатель) путем группировки пунктов теста по типам стимульного материала. Для определения уровня социального интеллекта использовался адаптированный вариант теста Дж. Гилфорда и М. Салливена в адаптации Е. С. Михайловой (Михайлова, 2006). Вербальная и невербальная креативность диагностировалась с использованием кратких вариантов тестов Торренса и Медника (Воронин, Галкина 1994; Воронин, 1994). Креативность оценивалась по нескольким показателям: продуктивность, оригинальность, уникальность и гибкость.

Результаты

Анализ пригодности пунктов теста

Первоначально был подсчитан индекс сложности и коэффициент дискриминативности для каждого из пунктов. Индекс сложности традиционно определялся на уровне 20 % и 80 %. Его применение показало, что все 34 пункта теста укладываются в заданные границы. При использовании коэффициента дискриминативности первоначально были отброшены пункты с отрицательными корреляциями по отношению к суммарному баллу по тесту. Далее были исключены задания методики с минимальными коэффициентами корреляции и повышающими α-Кронбаха при их удалении. После четырех циклов исключения наименее подходящих пунктов методики α-Кронбаха составила 0,752, а количество пунктов методики сократилось до 17. Ниже приведена финальная таблица статистик соотношения пункта с суммарным баллом (табл. 1). Отобранные пункты вошли в шкалу диагностики дискурсивных способностей, названную Тестом дискурсивных способностей – ТДС 17. Для вычислений использовался пакет программ IBM SPSS Statistics 19.0.

Таблица 1. Статистики соотношения пункта с суммарным баллом для шкалы из 17 пунктов

|

№ пункта первоначальной шкалы |

Среднее шкалы при удалении пункта |

Дисперсия шкалы при удалении пункта |

Корреляция пункта с суммарным баллом |

Квадрат коэффициента множественной корреляции |

Альфа Кронбаха при удалении пункта |

|

1 |

21,67 |

19,100 |

0,355 |

0,400 |

0,739 |

|

5 |

21,74 |

19,249 |

0,364 |

0,391 |

0,738 |

|

6 |

21,62 |

18,972 |

0,444 |

0,508 |

0,732 |

|

7 |

21,75 |

19,437 |

0,298 |

0,352 |

0,744 |

|

8 |

22,01 |

19,942 |

0,248 |

0,489 |

0,748 |

|

9 |

21,70 |

18,848 |

0,467 |

0,419 |

0,730 |

|

11 |

21,82 |

19,181 |

0,407 |

0,554 |

0,735 |

|

13 |

21,76 |

19,070 |

0,371 |

0,398 |

0,738 |

|

17 |

21,80 |

19,753 |

0,224 |

0,424 |

0,751 |

|

18 |

21,61 |

20,047 |

0,224 |

0,418 |

0,749 |

|

20 |

21,85 |

19,822 |

0,265 |

0,361 |

0,746 |

|

21 |

21,82 |

20,350 |

0,187 |

0,420 |

0,752 |

|

23 |

21,63 |

19,219 |

0,331 |

0,462 |

0,741 |

|

26 |

21,67 |

19,392 |

0,388 |

0,310 |

0,737 |

|

28 |

22,10 |

17,991 |

0,407 |

0,412 |

0,734 |

|

31 34 |

21,83 21,63 |

19,680 18,302 |

0,266 0,465 |

0,361 0,512 |

0,747 0,728 |

Валидность по внешнему критерию

В качестве внешнего критерия использовались экспертные оценки преподавателей вузов и учителей, обучающих студентов и учеников, принявших участие в исследовании.

Всего в качестве экспертов выступили 9 человек (8 женщин и 1 мужчина в возрасте от 23 до 52 лет). Экспертная оценка предполагала 5-балльную оценку особенностей вербального поведения студентов и школьников по следующим шкалам: поддерживает настроение разговора; легко общается с людьми разного статуса; принимает участие в решении групповой задачи; меняет темп разговора соответственно беседе; адекватен при переписке по электронной почте с преподавателем; количество интеракций в ходе обучения. Мы предполагали, что указанные шкалы позволяют произвести точную оценку поведенческих признаков дискурсивных способностей человека.

Ниже приведена таблица корреляций уровня дискурсивных способностей и экспертной оценки их проявлений.

Таблица 2. Оценка валидности методики дискурсивных способностей по внешнему критерию

|

Статистика |

Показатели |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

sum |

|

тау-b Кендалла |

TDS17 |

0,47** |

0,27** |

0,35** |

0,46** |

0,42** |

0,35** |

0,39** |

Примечание: ** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторонняя).

TDS17 – показатель дискурсивных способностей по шкале из 17 пунктов

Экспертная оценка дискурсивных способностей:

1 – поддерживает настроение разговора;

2 – легко общается с людьми разного статуса;

3 – принимает участие в решении групповой задачи;

4 – меняет темп разговора в соответствии с ходом беседы;

5 – адекватен при переписке по электронной почте с преподавателем;

6 – количество интеракций в ходе обучения;

sum – суммарный балл экспертной оценки дискурсивных способностей.

В целом критериальную валидность теста дискурсивных способностей следует признать удовлетворительной. Наиболее связанными с уровнем дискурсивных способностей оказались показатели «поддерживает настроение разговора» и «меняет темп разговора в соответствии с ходом беседы». Вероятно, именно эти характеристики на поведенческом уровне репрезентируют концепт «дискурсивные способности». Показатель «легко общается с людьми разного уровня» оказался ниже вследствие ограниченности ситуаций взаимодействия экспертов и обследуемых. Вероятно, эти ситуации, в основном, сводились к отношениям «взрослый – ребенок», «старший – младший» и/или «руководитель – подчиненный».

Содержательная валидность

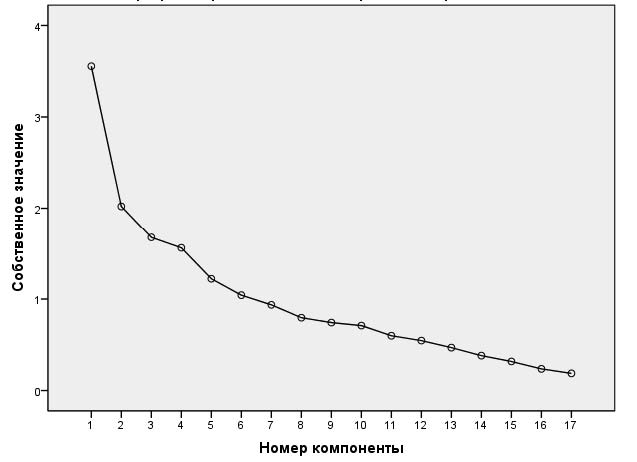

При составлении методики содержание пунктов отражало четыре типа повседневного дискурса: дискурс взаимодействия с незнакомыми и случайными знакомыми, дискурс взаимодействия с близкими и знакомыми людьми, дискурс деловых отношений, интернетдискурс. Воспроизведение этой структуры при обследовании выборки стандартизации позволило бы говорить об удовлетворительной содержательной валидности методики диагностики дискурсивных способностей. Для оценки этого показателя использовался факторный анализ методом главных компонент с последующим варимакс-вращением. Вклад выделенных факторов в объяснение дисперсии значений представлен в табл. 3 и на графике собственных значений (рис. 1).

Таблица 3. Полная объясненная дисперсия

|

Компонента |

Начальные собственные значения |

||

|

Итого |

% Дисперсии |

Кумулятивный % дисперсии |

|

|

1 |

3,555 |

20,910 |

20,910 |

|

2 |

2,021 |

11,886 |

32,796 |

|

3 |

1,677 |

9,863 |

42,659 |

|

4 |

1,562 |

9,187 |

51,846 |

|

5 |

1,222 |

7,188 |

59,034 |

|

6 |

1,043 |

6,132 |

65,166 |

Рис. 1. График собственных значений

Интерпретация выделенных факторов позволит понять, насколько эмпирическая структура данных соответствует исходным представлениям о типологии используемых дискурсов обыденных ситуаций. Однако в первую очередь следует определиться с количеством интерпретируемых факторов. Если использовать критерий «каменистой осыпи» и проанализировать график собственных значений, то, очевидно, следует выделить два фактора и, возможно, добавить еще два при условии их успешной содержательной интерпретации. Если использовать критерий Кайзера и отобрать факторы с собственными значениями больше единицы (табл. 3), следует отобрать 6 факторов. Собственно содержательная интерпретация выделенных факторов может быть осуществлена при анализе факторных нагрузок, представленных в табл. 4.

Таблица 4. Матрица факторных решений для пунктов методики ТДС17

|

№ пункта первоначальной шкалы |

Компонента |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

1 |

0,782 |

-0,108 |

0,203 |

0,035 |

-0,073 |

0,048 |

|

5 |

0,243 |

0,694 |

-0,049 |

0,047 |

-0,004 |

0,223 |

|

6 |

0,037 |

0,250 |

0,332 |

0,105 |

0,702 |

0,099 |

|

7 |

0,581 |

0,197 |

-0,143 |

-0,011 |

0,134 |

0,107 |

|

8 |

0,028 |

0,755 |

-0,159 |

-0,011 |

0,172 |

0,157 |

|

9 |

0,050 |

0,257 |

0,305 |

0,103 |

0,082 |

0,704 |

|

11 |

0,164 |

-0,136 |

0,788 |

0,076 |

0,230 |

0,098 |

|

13 |

0,123 |

0,167 |

-0,013 |

-0,018 |

0,230 |

0,759 |

|

17 |

-0,035 |

-0,073 |

0,775 |

0,118 |

-0,021 |

0,029 |

|

18 |

-0,099 |

0,065 |

0,098 |

0,827 |

0,177 |

-0,086 |

|

20 |

0,181 |

-0,072 |

-0,063 |

-0,023 |

0,776 |

0,230 |

|

21 |

-0,029 |

-0,049 |

0,090 |

0,760 |

-0,297 |

0,273 |

|

23 |

-0,051 |

0,573 |

0,536 |

0,091 |

-0,259 |

0,183 |

|

26 |

0,321 |

0,353 |

0,069 |

0,529 |

0,180 |

-0,213 |

|

28 |

0,558 |

0,063 |

0,458 |

-0,158 |

0,096 |

0,106 |

|

31 |

0,436 |

-0,370 |

-0,012 |

0,467 |

0,062 |

0,270 |

|

34 |

0,636 |

0,390 |

-0,042 |

0,089 |

0,258 |

-0,053 |

Примечание: Метод выделения: анализ методом главных компонент. Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. Вращение сошлось за 9 итераций.

Первый фактор (20,91 % дисперсии) исходя из содержания пунктов интерпретируется следующим образом: это дискурс, разворачивающийся в условиях деловых отношений, независимо от статуса собеседников. Второй фактор (11,88 %), существенно менее весомый, чем первый, содержательно можно интерпретировать следующим образом: положительный полюс – дискурс в условиях несоответствия ситуации и привычного для нее дискурса; непривычная, не сообразная для привычной ситуации речь (необычные обращения в телефонных разговорах, странные высказывания на интернет-форумах, нетипичный дискурс в общении с близкими людьми); отрицательный полюс – дискурс в условиях полного соответствия ситуации и разворачивающихся в них диалогах: деловые ситуации – деловой дискурс (дискурс деловых отношений), комичная ситуация – диалог с элементами юмора, общение по интернету – специфический лексикон и характерные для данного дискурса обращения. Третий фактор (9,86 %) – дискурс в ситуациях сопротивления партнеров по диалогу намерениям говорящего. Четвертый фактор (9,18 %) – дискурс в напряженных и неприятных ситуациях, требующих от человека «сохранения своего лица», поддержания status quo. Содержательно интерпретировать остальные факторы не удалось.

Факторный анализ показал, что был воспроизведен только один фактор из априори определенной структуры повседневного дискурса: дискурс деловых отношений. Вероятнее всего, это явилось следствием ограниченности социального опыта старших школьников и студентов первых курсов. Остальные типы повседневного дискурса не являются определяющими при группировке заданий в ходе выполнения теста дискурсивных способностей. Мы изначально стремились к созданию содержательно однородной однофакторной шкалы, и содержательное выделение одного фактора указывает на то, что ситуации, связанные с дискурсом деловых отношений у школьников и студентов, диагностически более показательны и информативны, нежели остальные ситуации, в которых разворачивается повседневный дискурс. Тем не менее, все изначально предполагаемые типы повседневного дискурса представлены в пунктах методики дискурсивных способностей (см. приложение). Таким образом, первоначальная структура повседневного дискурса воспроизведена лишь частично, а исходная модель тестовой деятельности требует изучения различных видов профессиональной деятельности, в которых востребованы дискурсивные способности.

Конвергентная и дискриминантная валидность

Для оценки конвергентной и дискриминантной валидности в ходе апробации теста дискурсивных способностей было проведено одновременное тестирование различных типов интеллекта и креативности: социального интеллекта (4 фактора социального интеллекта по тесту Гилфорда и Салливена); общего, вербального и невербального интеллекта (4 показателя КОТ); вербальной креативности (2 показателя по тесту Медника); невербальной креативности (4 показателя по тесту Торренса). В качестве меры соответствия между показателями теста дискурсивных способностей и показателями интеллекта и креативности использовался коэффициент корреляции τ (тау) Кендалла. В таблице 5 представлены полученные результаты.

Таблица 5. Корреляции τ (тау) Кендалла показателя дискурсивных способностей с различными типами интеллекта и креативности

|

Показатели |

TDS17 |

|

Социальный интеллект. Истории с завершением |

0,31** |

|

Социальный интеллект. Группы экспрессии |

0,45** |

|

Социальный интеллект. Вербальная экспрессия |

0,19** |

|

Социальный интеллект. Истории с дополнением |

0,29** |

|

Социальный интеллект. Композитная оценка |

0,34** |

|

КОТ вербальный IQ |

0,55** |

|

КОТ невербальный IQ |

0,04 |

|

КОТ суммарная оценка IQ |

0,22** |

|

КОТ просмотренные пункты |

0,23** |

|

Креативность по Меднику. Продуктивность |

0,23** |

|

Креативность по Меднику. Оригинальность |

0,15** |

|

Креативность по Торенсу. Беглость |

0,16** |

|

Креативность по Торенсу. Оригинальность |

0,17** |

|

Креативность по Торенсу. Разработанность |

0,21** |

|

Креативность по Торенсу. Гибкость |

0,11* |

Примечание:** Корреляция значима при p < 0,01.

* Корреляция значима при p < 0,05. TDS17 – показатель дискурсивных способностей по шкале из 17 пунктов.

Тест дискурсивных способностей – методика, выявляющая вербальные особенности когнитивной сферы, соответственно, корреляции с «вербальными» показателями тестов интеллекта и креативности должны быть выше по сравнению с «невербальными». Корреляции показателя дискурсивных способностей с вербальным интеллектом значимы на уровне p < 0,01, а корреляция с невербальным интеллектом отсутствует. Самая высокая корреляция среди всех показателей обнаруживается между вербальным интеллектом и дискурсивными способностями. Анализ корреляций социального интеллекта показывает обратную тенденцию. При этом все корреляции между показателями дискурсивных способностей и показателями социального интеллекта положительные и значимые. Корреляции с показателями креативности также значимые и положительные. Единственный показатель, не связанный с дискурсивными способностями, – невербальный интеллект. Анализ факторной структуры дискурсивных способностей, факторов интеллекта и креативности позволил выделить 5 основных факторов (табл. 6): социальный интеллект, невербальная креативность, общий интеллект, вербальная креативность и дискурсивные способности, наиболее тесно связанные с вербальным интеллектом, общим интеллектом и одним из показателей социального интеллекта – «группы экспрессии». Полученная структура факторов в общих чертах воспроизводит структуру познавательных способностей, в которую также входят показатели дискурсивных способностей, необходимые для освоения и понимания иностранного языка (Кочкина, 2009). В этом исследовании было выделено 4 фактора: фактор общего интеллекта; фактор общего интеллекта и лингвистических способностей; фактор социального интеллекта; фактор дискурсивных способностей и социального интеллекта. При этом дискурсивные способности оказались значимо связанными с общим интеллектом, вербальным интеллектом и социальным интеллектом (шкала «вербальная экспрессия»).

Таблица 6. Матрица факторных решений для показателей интеллекта, креативности и дискурсивных способностей

|

Компонента |

||||||

|

1 0,274 |

2 0,254 |

3 -0,011 |

4 0,137 |

5 0,755 |

||

|

TDS17 |

||||||

|

Соц. IQ Истории с завершением |

0,863 |

0,096 |

0,104 |

0,058 |

0,189 |

|

|

Соц. IQ Группы экспрессии |

0,624 |

0,113 |

0,024 |

0,027 |

0,538 |

|

|

Соц. IQ Вербальная экспрессия |

0,485 |

-0,172 |

0,243 |

0,455 |

0,199 |

|

|

Соц. IQ Истории с дополнением |

0,822 |

0,077 |

0,099 |

0,127 |

0,087 |

|

|

Соц. IQ Композитная оценка |

0,911 |

0,034 |

0,148 |

0,111 |

0,279 |

|

|

КОТ вербальный IQ |

0,208 |

0,038 |

0,391 |

-0,015 |

0,776 |

|

|

КОТ невербальный IQ |

0,178 |

0,097 |

0,903 |

0,022 |

-0,155 |

|

|

КОТ IQ |

0,247 |

0,090 |

0,866 |

0,007 |

0,347 |

|

|

КОТ просмотренные пункты |

-0,113 |

0,189 |

0,684 |

-0,091 |

0,432 |

|

|

Кр. Медник продуктивность |

0,122 |

0,098 |

-0,252 |

0,714 |

0,129 |

|

|

Кр. Медник оригинальность |

-0,037 |

0,071 |

0,183 |

0,785 |

0,019 |

|

|

Кр. Торанс беглость |

0,251 |

0,888 |

-0,038 |

0,134 |

0,094 |

|

|

Кр. Торанс оригинальность |

0,099 |

0,740 |

0,291 |

0,313 |

0,104 |

|

|

Кр. Торанс разработанность |

0,684 |

0,378 |

-0,051 |

-0,180 |

-0,124 |

|

|

Кр. Торанс гибкость |

0,018 |

0,900 |

0,136 |

0,042 |

0,157 |

|

Примечание: Метод выделения: анализ методом главных компонент. Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. Вращение сошлось за 7 итераций.

Ретестовая надежность

Ретестовая надежность исследовалась при повторном тестировании школьников г. Москвы на выборке меньшей, чем в первом исследовании. В тестировании участвовали 115 человек – старшеклассники школы № 539 и гимназии № 1503. Повторное тестирование осуществлялось через 2 месяца после первого тестирования в группах от 13 до 30 человек. Корреляция Пирсона между первым и повторным тестированием составила r = 0,756.

Заключение

Дискурсивные способности были определены как способности к освоению и реализации дискурсивных практик и эмпирически верифицированы как операционализированная часть коммуникативной компетенции, которая позволяет человеку инициировать, поддерживать, развертывать и завершать процесс общения, используя при этом языковые средства, соответствующие ситуации. При этом предполагалось, что разнообразные типы обыденного дискурса позволят надежно и достоверно их диагностировать. При разработке методики использовались наиболее распространенные типы городского обыденного дискурса. Диагностически наиболее значимыми оказались следующие: дискурс взаимодействия с незнакомыми и случайными знакомыми, дискурс взаимодействия с близкими и знакомыми людьми, дискурс деловых отношений, интернет-дискурс. Именно эти типы дискурса были использованы для создания русскоязычной версии методики диагностики дискурсивных способностей. Русскоязычная версия методики позволяет диагностировать уже сформировавшиеся дискурсивные способности. Диагностику дискурсивных способностей можно проводить и в случае их становления, например, при освоении иностранного языка. В этом случае используется англоязычная версия методики, позволяющая надежно и достоверно оценивать уровень развития дискурсивных способностей в процессе освоения дискурсивных практик при условии использования местных норм. В ходе проведенного исследования получены высокие показатели основных психометрических характеристик (надежности, валидности, согласованности и т. д.) методики диагностики дискурсивных способностей ТДС17 на выборке старших школьников и студентов. Методики диагностики дискурсивных способностей могут быть использованы в профориентации и профотборе, в различных сферах, предполагающих активное вербальное взаимодействие и оценку его успешности: ведение переговоров, улаживание конфликтов, эффективное установление контактов между людьми, быстрые взаимодействия с представителями различных социальных и языковых групп, составление и адекватное понимание устных и письменных обращений.

Литература

- Арутюнова Н.Д. Дискурс // Языкознание. Большой энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. С. 137.

- Бузин В.Н. Краткий ориентировочный тест // Практикум по психодиагностике. Конкретные психодиагностические методики. М.: МГУ, 1989. С. 112-126.

- Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. М.: Русский язык, 1983, 257 с.

- Воронин А. Н., Галкина Т. В. Диагностика вербальной креативности (адаптация теста Медника) // Методы психологической диагностики: выпуск 2 / Ред. А.Н. Воронин. М.: «Институт психологии РАН», 1994. С. 40–81.

- Воронин А.Н. Диагностика невербальной креативности (краткий вариант теста Торренса) // Методы психологической диагностики: выпуск 2 / Ред. А.Н. Воронин. М.: «Институт психологии РАН», 1994. С. 5–40.

- Воронин А.Н., Кочкина О.М. Дискурсивные и лингвистические способности в структуре интеллекта человека // Психология. Журнал высшей школы экономики. 2008. № 2. С. 124–132.

- Воронин А.Н., Кочкина О.М. Структура языковых способностей в процессе освоения дискурсивной практики // Экспериментальная психология. 2009. Т. 2. № 3. С. 92–110.

- Дейк ван Т. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. 312 с.

- Зачесова И.А., Гребенщикова Т.А. Взаимоотношения собеседников в диалоге // Ситуационная и личностная детерминация дискурса / Ред. Н.Д. Павлова, И.А. Зачесова. М.: ИП РАН, 2007. С. 38–63.

- Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. М.: Русский язык, 1989. 219 с.

- Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Современное городское общение: Типы коммуникативных ситуаций и их жанровая реализация (на примере Москвы) // Современный русский язык: Социальная и функциональная организация / Рос. академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. М.: Языки славянской культуры, 2003. С.103–120.

- Кочкина О. М. Структура и динамика языковых способностей в дискурсивной практике. Дисс. … канд. психол.наук. М., 2009. 148 с.

- Кочкина О.М., Воронин А.Н. Дискурсивные способности в процессе интенсивного изучения иностранного языка // Познание в структуре общения / Под ред. В.А. Барабанщикова, Е.С. Самойленко. М.: ИП РАН, 2009. С. 262–270.

- Михайлова Е.С. Тест Дж. Гилфорда и М. Салливена. Диагностика социального интеллекта. Методическое руководство. СПб: ИМАТОН, 2006. 56 с.

- Павлова Н.Д. Коммуникативная парадигма в психологии речи и психолингвистике // Психологические исследования дискурса. М.: Персэ, 2002. С. 8–43.

- Смирницкий А.И. Объективность существования языка // История советского языкознания. Некоторые аспекты общей теории языка: Хрестоматия. М.: Высш. школа, 1981. С.64–72.

Информация об авторах

Метрики

Просмотров

Всего: 4051

В прошлом месяце: 28

В текущем месяце: 34

Скачиваний

Всего: 1838

В прошлом месяце: 16

В текущем месяце: 0