Общение выступает как одно из важнейших условий развития ребенка, формирования его личности. Дефицит общения приводит к снижению темпов развития речи и других психических процессов (Кучинский, 1981; Лисина, 1974). Существует и обратная зависимость – дефицитарность коммуникативных и коммуникативно-речевых средств приводит к резкому снижению уровня общения, ограничению социальных контактов и искажению межличностных отношений (Гаврилушкина, 2010). Возникающий коммуникативный дефицит приводит к нежелательным последствиям в виде доминирования собственных интересов и неумения учитывать содержательную линию поведения собеседника или игрового партнера.

Овладение диалогической речью – одна из главных задач речевого развития дошкольников. Диалогическая речь представляет собой особенно яркое проявление коммуникативной функции языка. Л. П. Якубинский (1986) представлял диалог как речевое взаимодействие, которое осмысливается в контексте человеческой деятельности как ее часть.

Главной особенностью диалога является чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. Устная диалогическая речь протекает в конкретной ситуации и сопровождается жестами, мимикой, интонацией. Речь в нем может быть неполной, сокращенной, иногда фрагментарной. Для диалога характерны следующие особенности: использование разговорной лексики и фразеологических оборотов; краткость, недоговоренность, обрывистость; простые и сложные бессоюзные предложения; кратковременное предварительное обдумывание. Для диалога типично использование шаблонов и клише, речевых стереотипов, устойчивых формул общения, привычных, часто употребляемых и как бы прикрепленных к определенным бытовым положениям и темам разговора (Якубинский, 1986).

Особую роль невербальных средств коммуникации в развитии диалогического общения отмечают многие исследователи: с помощью интонации говорящий может передать сложную гамму чувств. Интонация отличается богатством и разнообразием средств и выразительных возможностей, состоит из разных компонентов: мелодики, длительности, интенсивности, четкости произношения. Интонацию, одним из важнейших компонентов которой является темп речи, можно считать одним из основных средств, используемых для выражения смысловых и синтаксических отношений между составными частями диалогического единства.

Своеобразие структуры реплик диалога выражается в используемых при подаче реплик специфических для диалогического единства конструкциях. Существует четко выраженное структурное противопоставление первой реплики последующим: первая реплика является исходной для диалогического единства, последующие реплики, представляя собой, как правило, синтаксически неразвернутые предложения, ориентируются на словесный и грамматический состав первой, дублируя ее особенности.

Отличительным признаком диалогического единства является его синтаксическая замкнутость, закрытость, заключающаяся в единстве, целостном сочетании лишь определенного количества реплик – двух, трех, четырех, реже большего числа; сочетающиеся реплики синтаксически не однотипны; существует строго определенный порядок расположения составных частей диалогического единства, структурно и словесно взаимосвязанных и взаимообусловленных.

Характерной чертой диалогической речи также являются реплики-повторы, не содержащие нового сообщения, представляющие собой реплику-реакцию, а не самостоятельную речевую единицу; реплики-повторы, будучи встроенными в диалог, однократно или многократно повторяют фрагменты исходной реплики либо без включения дополнительных лексических фрагментов, либо с включением таковых.

В научной литературе представлено большое количество исследований, посвященных обсуждению роли совместной деятельности в развитии диалогического общения и речи. Однако работы, посвященные вопросам развития диалога в совместной деятельности детей дошкольного возраста, изучению их поведения, особенностей взаимодействия и налаживания контактов, представлены в значительно меньшей степени. В последние годы предпринят ряд исследований, направленных на установление критериев и атрибутов совместной деятельности, ее средств: коммуникация и рефлексия, типов: коакции и интеракции (Юрьева, Шахнарович, 1993).

Актуальность такого рода исследований обусловливается не в последнюю очередь серьезной озабоченностью детских психологов, педагогов и родителей недостаточно развитой способностью дошкольников взаимодействовать с партнерами по общению, фактическим вытеснением из жизни ребенка совместных ролевых игр. Ведь именно необходимость учета интересов партнеров по игре способствует развитию комплементарных отношений при осуществлении совместной игровой деятельности.

Особые условия создаются в процессе выполнения заданий продуктивного вида, существенным преимуществом которых является успешное становление навыков общения (Гаврилушкина, 2010; Крайнова, 1985; Пуртова, 1993). В рамках продуктивной деятельности происходит формирование реальных взаимоотношений между играющими детьми, а результатом такой деятельности является конкретный продукт – желание добиться успеха в его создании способствует повышению результативности общения. В то же время игровая и продуктивная деятельность создает оптимальные условия для общения.

Целью настоящей работы стало экспериментальное изучение диалогической речи детей дошкольного возраста.

Методика проведения: Испытуемые – дети дошкольного возраста – в паре выполняли сюжетные рисунки по образцу из русских народных сказок «Гуси-лебеди» и «Колобок», а также из сказки «Айболит» К. И. Чуковского, при работе над которыми у детей не было выявлено графических трудностей. В эксперименте участвовали 10 пар детей 4–5 лет, 15 пар детей 5–6 лет, 13 пар детей 6–7 лет. Общее количество пар составило 38, общее число испытуемых, принявших участие в исследовании, – 76 чел.

Главное требование эксперимента по изучению особенностей развития диалогического общения дошкольников состояло в формировании у них потребности во взаимодействии с партнером, происходящем в ситуации наблюдения за взаимодействием детей. В протокол наблюдения заносились: запись диалога, адресованность реплик собеседнику, характеристика реплик, количество коммуникативных реплик и реплик, не направленных на общение.

Представим более подробный анализ полученных экспериментальных данных.

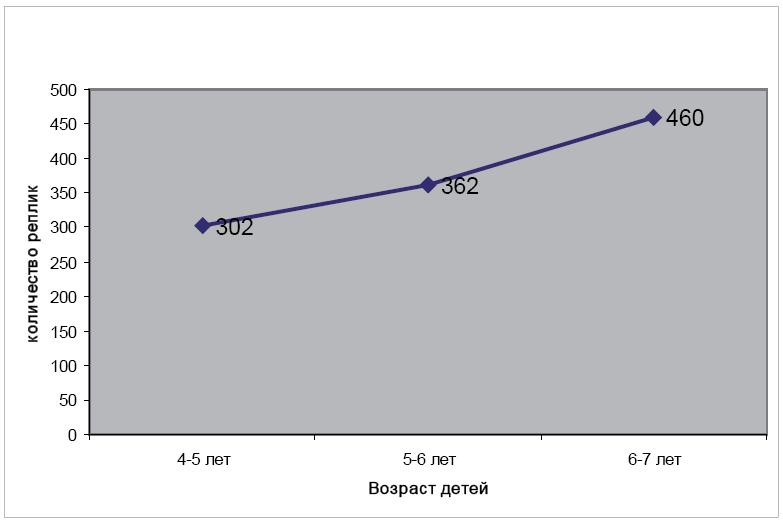

Рис. 1. Характеристика речевой активности по возрастам

Как показывает график на рис. 1, общее количество реплик возрастает с увеличением возраста детей: с 302 реплик в группе 4–5-летних детей до 362 реплик в группе детей 5–6 лет и далее до 460 реплик в группе детей 6–7 лет. Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что в процессе решения совместной задачи у детей старшего дошкольного возраста проявляются активное желание и заинтересованость в общении со сверстником, улучшается диалогическая речь, формируются навыки и способы подачи содержательных реплик, позволяющих успешно выстраивать диалоговое общение в деятельности по достижению совместного результата. Так, на пятом году жизни ведущими видами реплик-реакций являются реплики-сообщения и реплики-вопросы к сверстнику; реплик, побуждающих партнера к действию, не наблюдается. На шестом году жизни дети начинают более активно использовать неречевые средства общения, мимику, жесты, ведущими являются реплики-сообщения и реплики-вопросы к партнеру. На седьмом году жизни дети начинают соблюдать договоренности между собой, следят за качеством выполнения деятельности. Речевая активность возрастает за счет качественного и количественного изменения и увеличения числа реплик-реакций: наряду с преобладанием реплик-вопросов начинают появляться реплики-побуждения партнера к деятельности. Однако возрастание речевой активности не является критерием развивающейся продуктивности диалога, регулирующая функция которого на данном этапе развития ребенка еще не сформирована. Содержание реплик отличается бедностью словарного запаса, часто повторяющимися речевыми оборотами и клише, отмечается использованием в речи коротких реплик, состоящих из 2–3 слов. (Например: «Вот так делай», «Дай зеленый»). Несмотря на то что к 6–7 годам число реплик увеличивается, их основные характеристики и содержательный компонент остаются прежними (Например: «Вот здесь собачку», «Что ты рисуешь?», «Я тигренка нарисую», «А я бегемотика»).

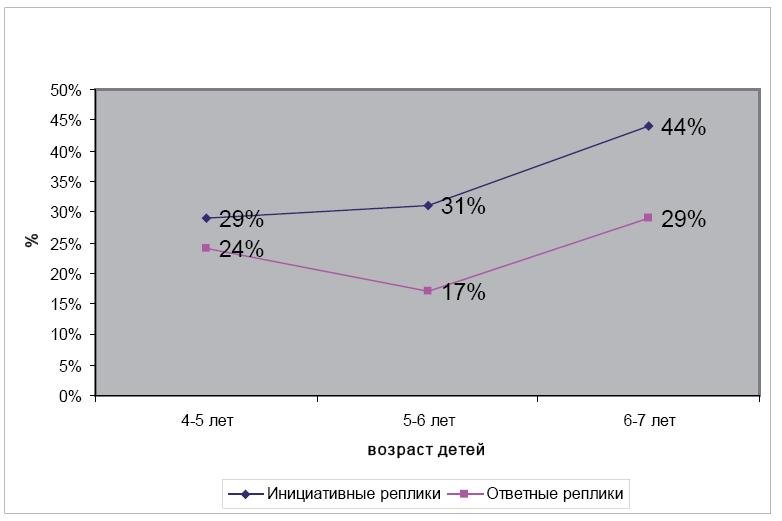

Рис. 2. Соотношение инициативных и ответных реплик (по возрастам)

Полученные данные, схематически представленные на рис. 2, свидетельствуют, что в диалогах дошкольников с возрастом наблюдается увеличение числа инициативных реплик с 29 % на пятом году жизни до 44 % на седьмом году жизни. Количество ответных реплик меняется: если на пятом году жизни число инициирующих реплик незначительно выше числа реплик-ответов (24 %), то уже на шестом году жизни разница между числом инициативных реплик и реплик-ответов возрастает почти в два раза (17 %). На седьмом году жизни происходит дальнейшее возрастание количества ответных реплик (29 %). Рост инициативных реплик происходит за счет увеличения в речи дошкольников числа вопросов уточняющего характера, сообщений уточняющего характера и реплик-побуждений к действию. На шестом году жизни число ответных реплик уменьшается за счет появления и возрастания числа ответов-действий на предложения партнера по общению и более активного использования невербальных средств общения. В речи детей наблюдаются в основном «А-я» высказывания, функциональные реплики встречаются в значительно меньшей степени.

В то же время в речи детей наблюдалось большое количество «А-я» диалогов: согласно наблюдениям, их количество с 4 до 7 лет возросло почти в 2 раза – с 76 диалогов в группе детей четырех лет до 127 в группе детей пяти лет, до 118 в группе детей 7 лет; однако необходимо отметить, что число «А-я» диалогов в старшем дошкольном возрасте почти не изменялось. Примером такого рода высказываний могут служить следующие реплики: «Я буду рисовать усы», «Я небо хочу рисовать», «Я хочу нарисовать только голову, глаза и туловище».

На седьмом году жизни диалог приобретает регулирующую совместную деятельность функцию у 9 из 13 пар детей, что составляет 69 % общего числа участников исследования; 31 % испытуемых не смогли выполнить совместное задание и деятельность их распалась.

Полученные данные позволяют сделать вывод о недостаточной сформированности у дошкольников способности к использованию инциативных реплик, несмотря на проявляемый ими значительный интерес к партнеру по общению.

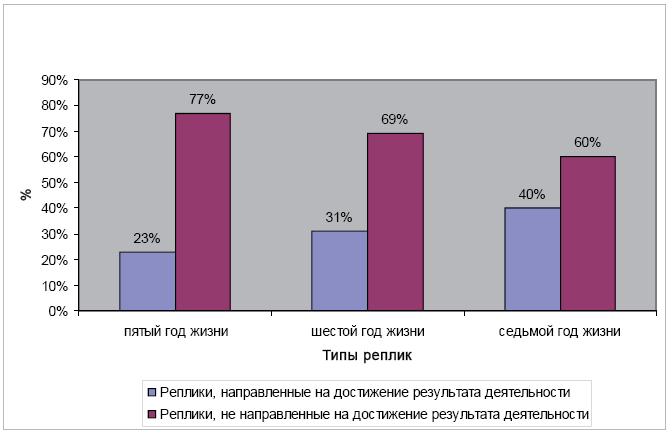

Рис. 3. Возрастная динамика использования инициативных реплик

На рисунке 3 наглядно представлена динамика роста количества продуктивных реплик, направленных на достижение общего результата совместной деятельности с пятого по седьмой год жизни. В то же время количество реплик, не направленных на достижение результата, с возрастом становится меньше, что позволяет сделать вывод о тенденции развития у детей понимания, что умение договориться помогает им достичь результата деятельности. Дошкольники активно вступают в общение, их речь становится регулятором совместной деятельности. Наиболее типичные реплики детей: «Давай, я тебе буду говорить, а ты рисовать», «Зачем сюда убираешь? Лучше сюда клади», «А ты бабку нарисовала, дедку нарисуй», «Я сначала травку нарисую, потом цветы. А ты рисуй гуси-лебеди».

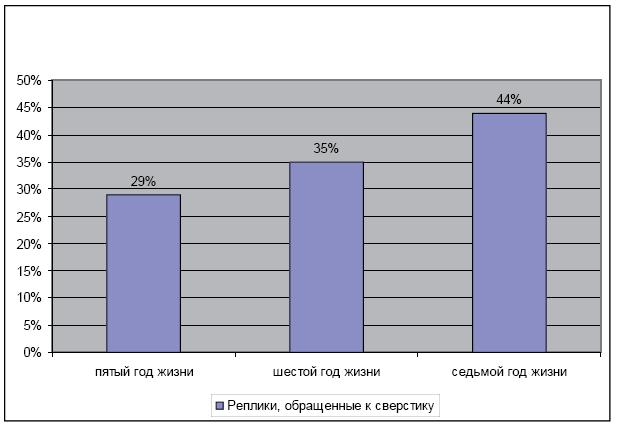

Рис. 4. Возрастная динамика использования реплик, адресованных к сверстнику

Анализируя полученные данные, следует отметить рост коммуникативной направленности реплик, возрастающее стремление ребенка к активному общению со сверстником, который начинает становиться партнером по общению (например: «Дальше давай», «А так получится, что никого не нарисуешь, а то обида на меня будет», «Подожди, я землю буду рисовать!») (рис. 4). Данный факт свидетельствует о появлении и развитии у детей самостоятельной коммуникативной потребности, которая сохраняется даже в отсутствие специально организованного обучения. Однако способность к использованию коммуникативных средств для организации совместной деятельности у дошкольников еще недостаточно развита: так, в группе детей старшего дошкольного возраста наблюдается 56 % реплик, не направленных ни на сверстника как партнера по общению, ни на достижение результата.

Некоторые дети обращались к взрослому с просьбой о помощи или с комментариями своей деятельности. Количество таких обращений было равным для всех групп испытуемых и составило 3 % общего количества реплик. Часто дети запрашивали подтверждение правильности собственных действий со стороны экспериментатора либо жаловались на партнера по общению, что говорит о выраженной ориентации на взрослого и его оценку (например: «Он хочет розовым нарисовать», «Мне не нужна помощь! Я же сам всю картинку нарисовал!», «Мы все нарисовали», «Ваня ничего не рисовал»).

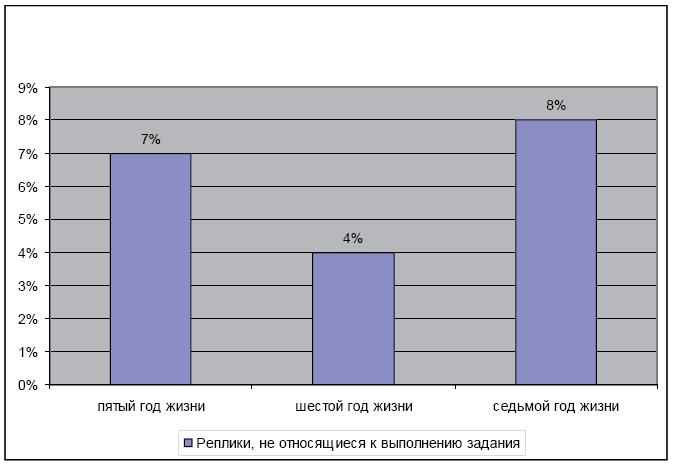

В речи дошкольников также можно выделить реплики, которые напрямую не относятся к заданию, однако отражают полученный познавательный опыт (рис. 5). Реплики, не направленные на достижение результата деятельности, часто отражают общие впечатления детей о процессе деятельности, их эмоции, размышления, воспоминания и касаются разговоров на отвлеченные темы, не относящиеся к обсуждению задания (например: «У меня вчера шкаф бабахнулся. Делали ремонт в комнате, а шкаф развалился от старости. Его меняют»). Функция такого рода реплик состоит в обмене информацией, но не в регуляции деятельности; к ним можно отнести и сообщения отвлеченного характера (например: «Я однажды смотрела мультик, как Баба-яга схватила брата и хотела сделать из него суп», «Почему Миши сегодня нет? Детей маловато!»). Кроме того, в диалоге встречались реплики, выполнявшие комментирующую функцию (например: «Вот так», «Правильно», «Теперь так»), количество которых колебалось в зависимости от возрастной группы испытуемых; основная функция такого рода реплик состояла в регуляции деятельности с точки зрения ее планирования.

Рис. 5. Возрастная динамика использования реплик, не относящихся к выполнению задания

Число реплик такого рода остается незначительным по сравнению с общим количеством сообщений, однако возрастает к 7 годам, что, вероятно, вызвано дальнейшим развитием самостоятельной коммуникативной деятельности, которая связана, в том числе, с желанием и возросшей возможностью детей делиться собственными впечатлениями с частым отвлечением на посторонние темы.

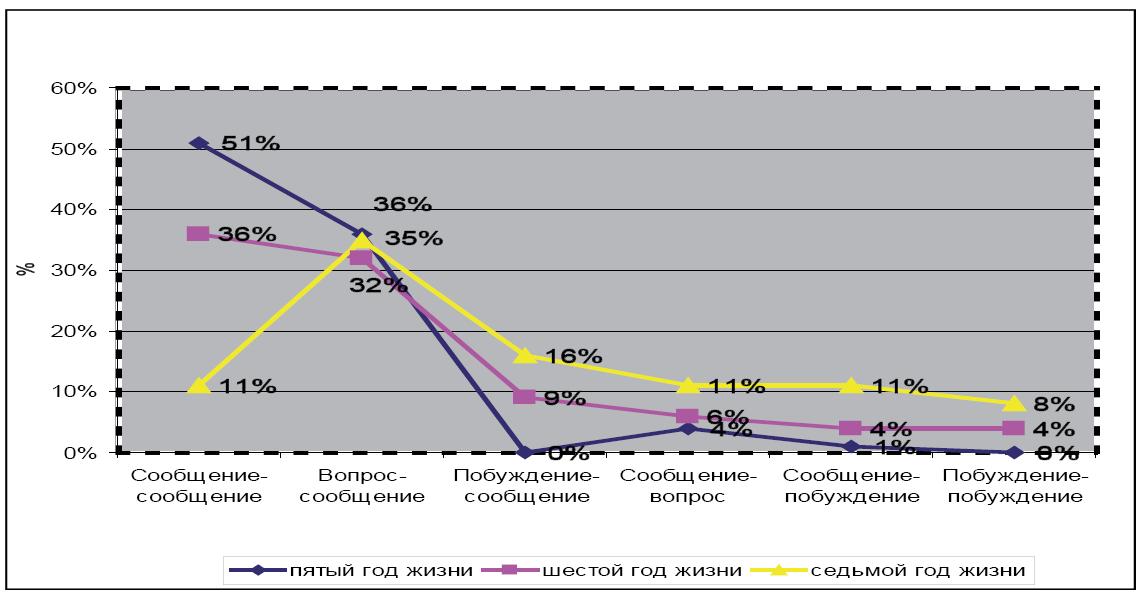

Рассмотрим основные типы диалогических единств, наиболее часто используемых детьми (см. рис. 6).

Рис. 6. Типы диалогических единств

Как известно, к коммуникативным высказываниям относятся адресованные к другому человеку сообщения, вопросы, отрицательные высказывания и др. В соответствии с полученными нами данными, на пятом году жизни появляются основные диалогические единства, такие как сообщение-сообщение, вопрос-сообщение.

Например:

1. Полина: Я пока травку нарисую (сообщение-сообщение). Кристина: А я людей нарисую.

2. Ева: Я рисую звездочки (сообщение-сообщение). Надя: Я тоже рисую звездочки.

3. К. С.: Чего ты рисуешь? (вопрос-сообщение) Н. Г.: Я рисую собачку.

4. М. Ч.: Можно собаку? А. Е.: Вот это вторая собака.

Значительно реже встречаются такие диалогические единства, как побуждениесообщение, сообщение-вопрос, сообщение-побуждение, побуждение-побуждение. Таким образом, дети на данном этапе овладевают построением наиболее типичных диалогических единств. Происходит постепенное овладение наиболее редко встречающимися диалогическими единствами. В данном возрасте ребенок старается представить, презентовать окружающим в первую очередь самого себя, в то время как сверстник не является значимой фигурой. Поэтому вопросы, которые задает ребенок, чаще всего касаются либо уточнения полученной информации, либо непонимания предложенного взрослым задания, либо проявления ребенком неуверенности в собственных действиях.

На шестом году жизни в речи уменьшается количество диалогических единств сообщение-сообщение, вопрос-сообщение, появляются новые типы диалогических единств: побуждение-сообщение, сообщение-вопрос, сообщение-побуждение, побуждение-побуждение.

Например:

1. Н. Г.: Попробуй, нарисуй собачку (побуждение-сообщение). К. С.: Ладно, нарисую.

2. Ева: Ты рисуешь вот тут веревку. Я рисую звездочки (побуждение-сообщение). Надя: Ладно.

3. Леша: А я лебедя нарисую! (побуждение-побуждение). Костя.: Рисуй!

4. А. Т.: Давай, я нарисую репку! (побуждение-побуждение). С. Ж.: Дай, я нарисую!

Далее появляются ответы в виде вопроса, оценка действий партнера, предложение помочь. На шестом году жизни возникает планирование деятельности, предложения побудительного характера, возникновение пошагового замысла.

Необходимо отметить, что на седьмом году жизни при еще более значительном снижении числа диалогических единств сообщение-сообщение и таком же количестве диалогических единств вопрос-сообщение, произошло увеличение следующих диалогических единств: побуждение-сообщение, сообщение-вопрос, сообщение-побуждение, побуждение-побуждение. Появился новый тип диалогических единств – отрицание-побуждение.

Например:

1. Герман: Я не могу (отрицание-побуждение) Салима.: Это очень трудно, бери карандаш!

2. Денис: У меня не получится нарисовать тигру (отрицание-побуждение). Илья: А ты постарайся! (сообщение-побуждение)

Полученные результаты свидетельствуют о возрастающем понимании детьми седьмого года жизни необходимости использования речи для выполнения совместной деятельности, построения конструктивного диалога, ведущего к достижению результата. В данном возрасте используются все виды диалогических единств.

Происходит дальнейшее отступление от «А-я диалога», речь начинает выполнять регулятивную функцию. На седьмом году жизни у ребенка появляется ориентированность на сверстника, улучшается овладение речевыми средствами, что позволяет регулировать выполнение задания с помощью более четких инструкций и конкретных вопросов.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы.

-

В возрасте 7 лет возрастает речевая активность ребенка за счет увеличения числа инициативных реплик, преобладающих над простыми ответами, а также увеличения числа коммуникативных реплик.

-

Динамика развития речевых способностей ребенка на протяжении дошкольного возраста характеризуется двухкратным возрастанием количества продуктивных реплик, направленных на достижение результата, а также значительным уменьшением количества реплик, к нему не относящихся.

-

В возрастной период с 5 до 7 лет в речи дошкольников заметно увеличивается число реплик, адресованных сверстнику, однако сохраняется небольшой процент реплик, не относящихся к выполнению задания.

-

Речь дошкольников состоит из простых и наиболее распространенных диалогических единств, при этом количество используемых диалогических единств зависит, с нашей точки зрения, не от возраста, а от умения детей договариваться друг с другом в процессе выполнения совместной деятельности.

В речи дошкольников наиболее часто присутствуют такие диалогические единства, как сообщение-сообщение и вопрос-сообщение. В небольшом количестве оказались диалогические единства: сообщения-побуждения, сообщение-вопрос. Выявились диалогические единства, которые встречались очень редко: сообщение-побуждение, побуждениепобуждение.

Таким образом, большой разброс полученных в исследовании данных развития речевой активности детей с 4 до 7 лет может свидетельствовать о недостаточном развитии регулятивной функции речи, способной обеспечить выполнение и планирование совместной деятельности и достижение результата. Практические рекомендации для проведения психологической и педагогической работы с детьми дошкольного возраста состоят в необходимости учета условий осуществления совместной деятельности дошкольниками, в создании условий для развития диалогической речи в процессе игровой деятельности путем организации предметно-практического взаимодействия в играх с песком, водой и другими материалами.