Предисловие автора

Предыстория этой публикации относится к 1991 году, когда я впервые узнала о том, что некоторые из моих родных были репрессированы и много лет провели в сталинских лагерях. Позже, во время прохождения собственной терапии,я поняла, что это событие сыграло болъшуюроль, как в жизни моих родителей, так и в моей собственной судьбе. С тех пор история страны, включая репрессии и войну, стала откликаться во мне совсем по-другому. Это были разные чувства - боль, разочарование, бессилие, злость. Особенно тяжело былоузнавать о том, как долго, на протяжении нескольких поколений, события совсем еще недавнего прошлого замалчивались, как в семье, так и в стране, как много лжи было вокруг, как много ее осталось до сих пор, особенно, когда речь заходит о нашем прошлом. Горько было узнать о том, что в нашей семье долго боялись рассказывать детям правду о репрессиях. Потом, слушая рассказы бывших узников лагерей, я поняла, насколько велик все эти долгие годы был страх перед тем, что все может повториться, и сильна неуверенность в том, что к тебе, к твоим детям и внукам не отнесутся с осуждением. Взрослым страшно было говорить еще и потому, что дети могли испугаться, узнав о жестокости того мира, в котором они живут.

Пребывание в Германии, общение с коллегами из Института Зигмунда Фрейда, где много занимаются осмыслением фашизма и последствий Холокоста, заставило меня задуматься о том, а что же происходит у нас с осмыслением сталинизма? Ведь потери от большевистского геноцида в России едва ли меньше, чем в Германии - от фашистского режима... Как это переживают потомки? Ведь к выходцам из семей, переживших репрессии, относятся не только те, кто вырос в семьях пострадавших, но и потомки непосредственных исполнителей наказаний и расстрелов.

Вначале я читала воспоминания бывших узников сталинских лагерей, но по-настоящему сильное потрясение испытала после того, как провела несколько интервью. Освобождение от иллюзий, в которых я безмятежно пребывала, было болезненным. К сожалению, и сейчас в школе по-прежнему о советских временах говорится настолько неопределенно, что дети, заканчивая обучение, не могут сказать, что же там на самом деле происходило во времена большевизма. Они получают весьма приблизительное представление о чинимом терроре и не относятся к этому как очевидному злу, как к преступлению режима против людей. Тяжело сознавать, что потомки утратили интерес к своим, совсем еще не далеким предкам, и не очень заинтересованы в восстановлении правды.

В 1999 г. я встретила свою учительницу географии, бывшую в школе нашим кумиром, и воспитавшей не одно поколение детей, будучи искренне убежденной коммунисткой. Она была неприятно удивлена тому, что я занимаюсь последствиями сталинскими репрессий. «Да ведь это были единичные случаи, и рассказы об этих событиях сильно преувеличены! И вообще это были не репрессии, а, часто, заслуженное наказание!» - сказала мне она. После этого разговора мне бы никогда больше не хотелось иметь с ней дела. Один из моих бывших коллег по университету, профессор, клинический психолог, удивленно спросил меня во время защиты дипломной работы о психологической сущности тоталитаризма: «А почему, собственно, жертвы сталинских репрессий боятся рассказывать о том, что они пережили? Это как-то странно». А экзаменационная комиссия вообще пришла к заключению, что тема не заслуживает того, чтобы ее рассматривали с психологической точки зрения! Между тем, в одном из проектов «Варианты профессионального развития женщин в современной России» мы провели интервью с 52 женщинами моего поколения, расспрашивая их в числе прочего и об историях их семей. Результат был поразительным: лишь единицы из них могли рассказать о том, что происходило в их семьях в период с 1917 по 1953 годы. Все эти эпизоды в определенной степени отражают отношение к прошлому, к истории, к сталинизму в некоторых вполне образованных слоях нашего общества, когда многие люди стремятся

«на всякий случай» избегать, не говорить, не затрагивать давней травмы. Так что и страхи, и отрицание действительности сохраняются. И кто знает, до каких еще пор это будет продолжаться?

Уже позже я поняла, что, прежде всего, занимаюсь этой темой ради своих родных, ради себя и своих потомков. Восстанавливая связи в большой семье, понимаешь, насколько важно, по меньшей мере, знать о том, что происходило с твоими предками, не взирая на то, что отношение и оценки произошедшего у разных людей внутри семьи могут оказаться весьма противоречивыми. Такое сохранение памяти, или лучше сказать, ее восстановление, я понимаю и как свой долг, и как попытку как-то справиться с той травмой, которая была нанесена моим предкам и которую, косвенно, чувствую и я. Своей публикацией мне также хочется поддержать и воодушевить тех, кто решится исследовать свою семейную историю. Уверена, что знание правды о прошлом принесет облегчение, вне зависимости от того, насколько бы страшной или горькой она ни оказалась...

Переработка травмы в обществе

Начиная с 1917 года, общее число жертв сталинизма в бывшем СССР составило примерно 40 миллионов человек. Среди них - раскулаченные, умершие от голода, выселенные из городов «классово чуждые элементы», расстрелянные, заключенные и ссыльные в лагеря, а также переселенные народы. Это означает, что сегодня в России живут миллионы потомков людей, пострадавших от репрессий.

После 1917 года в России началось преследование тех, кого советская власть не любила и боялась, но при этом обозначала не как собственных врагов, а как «врагов народа». Вначале такими «врагами» были названы кулаки, священники, представители бывших привилегированных классов и интеллигенции. Учитывая то, что «буржуи», «кулаки», «классовые враги», их дети, близкие и родные составляли довольно большую часть населения России, можно сделать вывод о том, что страхом за свою судьбу было объято в СССР огромное количество людей.

Постепенно террор усиливался и достиг своего апогея в 1937 и 1938 годах. Так, согласно различным источникам, к этому времени в лагерях находилось уже около 20 млн. заключенных. Только за два года было осуждено 7 миллионов и расстреляно более 4 миллионов человек (Коепеп, 2000, с. 222). Цинизм и жестокость новой власти проявились в том, что людей расстреливали и ссылали в лагеря по плану, спускаемому сверху. Так же вели себя фашисты в отношении евреев во время Второй мировой войны. Геноцид большевиков против собственного народа наряду с Холокостом были самыми страшными рукотворными катастрофами («тап made disaster») за всю историю человечества. И события эти были настолько тяжелыми, что нормальному человеку трудно об этом думать и трудно это понять даже спустя многие годы.

В ЗО-е годы в России репрессии стали носить несколько иной, а именно, бессистемный характер. Теперь стать «врагом народа» и попасть в тюрьму или в лагерь ни за что мог любой человек. Обвинения носили настолько фиктивный характер, что людям стал непонятен их формальный смысл. Так, для ареста было достаточно анекдота или шутки, которые, якобы, подрывали авторитет Сталина или советской власти. Многие абсурдные истории об этом и фантастические поводы для арестов описаны А. Солженицыным в «Архипелаге Гулаг» (1991) и другими очевидцами событий.

Трагедия продолжилась с наступлением войны. Так, начиная с 1941 г. любой, кто высказывал неверие в победу России в войне, или говорил о преимуществах немецкого вооружения, обвинялись в пораженческих настроениях и пособничестве врагу. Люди, попадавшие в немецкий плен, приговаривались к1О годам лагерей за измену Родине. А уже после войны большие сроки получали те, кого вывезли на принудительные работы в Германию, и те, кто во время войны находились на оккупированных немцами территориях. Они пострадали «на всякий случай», чтобы, не дай бог, не сравнивали вслух условия жизни, увиденные ими в Европе, с жизнью в СССР.

Осмысление прошлого в советском тоталитарном обществе всегда зависело от политической конъюнктуры. Так, до 195З г. и в 1964-1989 гг., сменивших «оттепель», о преступлениях коммунистического режима, в том числе, о сталинских репрессиях, говорить было опасно. Сами коммунисты никогда не занимались осмыслением опыта лагерей, их функций, значения, связей с обществом, которому они были обязаны своим рождением (Котек, Ригуло, 2ООЗ, с. 1О4).

В периоды хрущевской «оттепели» в 1956-1964 гг. было разрешено говорить о «злом» Сталине, но, тем не менее, нельзя было усомниться в правильности строя и всей системы. И, все же, благодаря Н.С.Хрущеву, те, кто был незаконно репрессирован, получили реабилитацию, и это стало облегчением для миллионов людей. В это же время появилась первая правдивая публикация о сталинском терроре - повесть «Один день из жизни Ивана Денисовича» (Солженицын, 196З).

В 1989 году молчание вновь было прервано, и уже во второй раз начался процесс осмысления прошлого. Были опубликованы «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына. (1991),«Колымскиерассказы»В. Шаламова(199О), множество воспоминаний, в которых подробно описывались устройство лагерей, жизнь и отношения заключенных. Солженицын подробно проанализировал истоки, сущность самого террора и осуществлявшей его репрессивной системы. Е. Гинзбург в «Крутом маршруте» (1991), Е. Керснов- ская в «Наскальной живописи» (1991), А. Рыбаков в «Детях Арбата» (1998), Н. Мандельштам в «Воспоминаниях» (1990) описали истории жизни отдельных людей и семей во время большого террора. В 1989-99 гг. Россия пережила настоящий бум публикаций о сталинском времени, и истинный масштаб случившейся трагедии стал впервые известен всему народу, а не только тем, кто непосредственно пострадал. В этой ситуации оставшиеся в живых очевидцы событий торопились оставить свои свидетельства, а родственники погибших стремились донести правду о дорогих им людях.

Сегодня по всей стране разбросаны островки общества «Мемориал» в тех местах, где когда-то были так же разбросаны «острова» архипелага ГУЛАГ. Там хранят воспоминания и документы о погибших, собираются потомки тех, кто погиб или пострадал во время большевизма. Однако публичная дискуссия о политических репрессиях при большевиках сегодня постепенно утихла, можно сказать, сошла на нет. Более того, наметилась тенденция представить все произошедшее в виде чего-то банального, обычного. «Мы наблюдаем попытку сделать коммунизм нормальной страницей истории, объявить терпимым прошлым, в котором бывало, как и в жизни, всякое, уравнять плохое с хорошим, или, например, оправдать сталинские репрессии успехами в покорении космоса. Фактически, это призыв воспринимать прошлое, коммунизм и его жертвы как нечто нормальное» ( Афанасьев, 2001, с. 161). В СМИ, особенно во время празднования дня Победы и дня рождения Сталина все чаще слышатся размышления о положительной роли вождя в истории России. Имидж Сталина, как сильного, заслуженного «пахана» на удивление часто преподносится в СМИ с симпатией. И это очарование агрессором кажется особенно кощунственным в стране, где живут миллионы детей и внуков тех, кто был расстрелян, замучен, насильственно раскулачен, не за что сидел в лагерях.

Обе тенденции - замалчивания темы сталинизма и неопределенность в оценке репрессий - приносят свои плоды. Так, социологический опрос, проведенный ВЦИОМ в 2005 г., показал, что 50% россиян позитивно оценивают роль Сталина в истории России, а его популярность среди молодежи 18-24 лет постоянно растет. 46% из них позитивно оценивают его роль в истории России. В одном из наших исследований, посвященных анализу профессионального развития женщин, мы столкнулись с тем, что лишь небольшая часть поколения 40-летних, то есть, поколения внуков тех, кто подвергся репрессиям, знают о трагических событиях, происшедших в их семьях. Иногда потомкам известен сам факт случившегося, но остается закрытым для сознания, каким образом он повлиял на последующую жизнь семьи, на существующие в ней связи и отношения, как сказался на их собственной жизни. Масштабы такого незнания, к сожалению, очень велики, так как за долгие годы, начиная с 1917, в советских семьях происходило очень много эмоциональных разрывов (с родственниками), и отчуждение людей от своей собственной семейной истории и истории страны в целом укоренилось уже в нескольких поколениях.

В своей клинической практике и в обыденной жизни мы часто сталкиваемся с такой жизненной установкой, в соответствии с которой прошлое вообще может быть никак не связано с настоящим. Исследования Ю. Гиппенрейтер и К. Бейкер (1995) трех поколений семей репрессированных в России показало, что наличие эмоциональных разрывов в различных поколениях одной семьи, то есть, забывание и игнорирование тех членов семьи, которые были репрессированы, никак не отразилось на социальном функционировании потомков, и даже, наоборот, способствовало их социальному благополучию. Иными словами, забвение о пострадавших предках и освобождение от тягостных идентификаций с жертвами и изгоями системы, способствовало успешному продвижению потомков в советском обществе.

Последствия травмы, пережитой во время геноцида, видны в сегодняшнем обществе. Самым разрушительным и злокачественным ее наследием, по-видимому, является то, что за долгие годы тоталитаризма в нас укоренилась терпимость к насилию, и оно стало привычным средством разрешения конфликтов, как на персональном, так и на общественном уровнях. В связи с этим Ю. Афанасьев пишет о том, что у русского человека сформировался «высокий болевой порог» по отношению к насилию (Афанасьев, 2001, с. 289).

До сих пор остается неясным и то, как осмыслили и пережили прошлое те, кто непосредственно осуществлял наказания - расстреливал, охранял, надзирал. Как миллионы сотрудников НКВД разных уровней чувствовали себя, выполняя свою работу, и как они эту свою деятельность затем для себя осмыслили? Об этом до сих пор ничего не известно, никаких исследований в этой области не существует.

Мы думаем, что главную роль в замалчивании истории до сих пор играет страх, передающийся от одного поколения к другому. С одной стороны, этот страх сохраняется благодаря замалчиванию темы, с другой, он связан с тем, что так и не были однозначно осуждены все, кто виноват в трагедии. При этом в обществе постоянно изменялась точка зрения на сами репрессии. «Когда люди объяты страхом, когда половина народа сразу является и жертвами, и палачами, трудно даже спустя какое-то время дистанцироваться от преступного режима, рационально преодолеть свое прошлое, поэтому оно остается цепкой памятью, а не разумной историей» (Афанасьев, 2001, с. 166).

Ситуация усложнялась еще и тем, что несколько поколений в России стали жертвами мощной пропаганды, которая была полна героических мифов о прошлом. В этой ситуации трудно отнестись сколько-нибудь адекватно к жестокостям системы. Получилось, что в обществе стало тяжело испытывать боль, горечь, печаль по поводу погибших во время репрессий и войны. Вместо них повсеместно были распространены пафос и гордость за победу.

Анализируя феномен замалчивания на примере послевоенной Германии, П. Штомпка пишет о том, что «не столько сам геноцид, сколько его разоблачение и ревизия истории, построенной на героических традициях, представляет собой травму для всего общества» (Sztompka, 2001).

Мы согласны с А. Яковлевым, утверждавшим, что «осознание того, что сталинские методы подавления были бесчеловечны и абсурдны, привело бы к тому, что нужно было бы также признать бесчеловечный характер режима, начиная с 1917 года, что для большинства русских могло стать большой нарциссической раной, и привело бы к обесцениванию многих прежних идеалов, значений, поступков и отношений» (Яковлев, 2003).

Исследование

Цель проекта

Цель проекта - анализ того, каким образом люди, пережившие репрессии 1934-1953 гг., справлялись со своими травмирующими переживаниями, и каким образом они переработали их в своих воспоминаниях. Нами применялся метод полуструктурированного интервью. Для объяснения особенностей, которые отмечаются у людей, переживших репрессии, а также для характеристики процесса переживания горя, в том числе, отставленного по времени, и для объяснения бессознательного значения полученной травмы мы использовали психоаналитические концепции. Основываясь на результатах данного исследования, мы надеемся в дальнейшем внести вклад в понимание того, как такого рода травма повлияла на последующие поколения.

Выбор участников для исследования

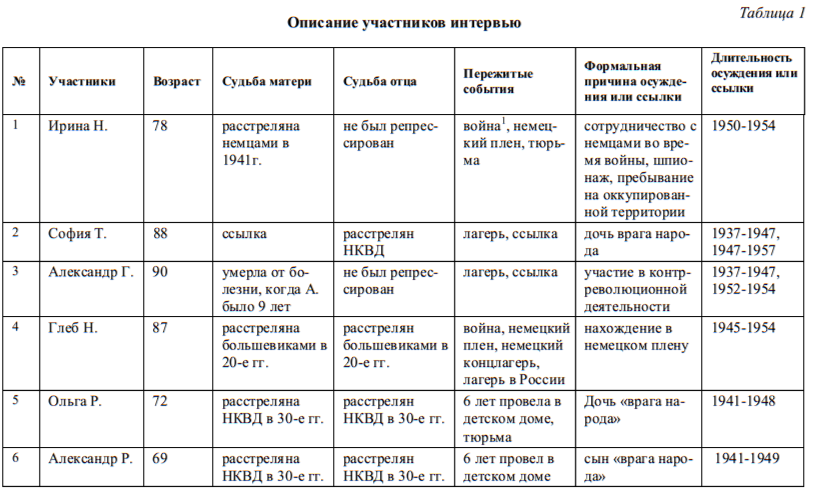

Мы разыскивали участников для исследования при помощи общества «Мемориал», музея «Дом на Набережной» и московской немецкой общины, попросив сотрудников этих организаций предварительно разъяснить цели проекта. Среди пятнадцати человек, согласившихся дать интервью, были представители разных групп бывших политзаключенных. Сведения о них приводятся в таблице 1.

Получение результатов и их валидизация

Интервью с каждым участником проекта длились от 4 до 6 часов с интервалом в 1-2 недели. Во время первой встречи мы просили человека рассказать историю своей семьи. Вопросы задавались только тогда, когда возникала необходимость что-то уточнить. В ходе второй встречи полученные сведения дополнялись при помощи конкретных вопросов. В целом результаты двух встреч соответствовали следующим темам:

Детство и юность участника интервью в родительской семье.

Родители и отношения с ними.

События, пережитые родителями и бабушками/дедушками в 1934- 53гг., и их влияние на его собственную судьбу.

Потеря родных и сохранение памяти о них в семье.

Отношения с собственными партнерами и детьми в настоящее время.

Тревоги и ожидания участника, связанные с современной политической ситуацией.

Влияние событий, пережитых родителями участника в 1917-50гг., на его собственную жизнь.

Профессиональный и социальный статус родителей участника (до и после репрессий) и его самого раньше и в настоящее время.

Интервью записывались на диктофон и затем распечатывались. Все личные данные, включая имена, даты рождения, географические названия и другие подробности были изменены. Поведение участников во время интервью, ход интервью и собственные чувства интервьюера, возникавшие во время встречи, описывались дополнительно. Распечатки интервью вместе с этими добавлениями раздавались трем экспертам. Для достижения большей объективности полученных результатов интервью обсуждались с каждым из экспертов отдельно. Согласующиеся мнения разных экспертов принимались в качестве рабочих гипотез. Несовпадающие мнения также учитывались и фиксировались. Затем все мнения экспертов и анализ контрпереноса интервьюера были представлены в заключительных резюме по каждому случаю (на 1-2 страницах). Таким образом, процедура экспертной валидизации защищала полученные результаты от влияния «субъективного фактора».

Всего было проанализировано 15 интервью.

Результаты

Первое впечатление интервьюера от работы

Участники интервью описаны мной как «второе поколение» пострадавших от репрессий, поскольку у двенадцати из них родители были жертвами политических репрессий. Девять представителей второго поколения были осуждены и отбывали наказание в сталинских лагерях и тюрьмах. Один из интервьюируемых, помимо этого, находился в Освенциме. Участники проекта, в среднем, провели от 3 до 15 лет в сталинских тюрьмах и лагерях. Семеро из них были высланы в ссылку. Трое, будучи детьми, после расстрела родителей оказались принудительно помещены в детские дома.

Крайне болезненные переживания для всех, с кем я беседовала, связаны с арестом и первыми днями пребывания в тюрьме. Самым непереносимым было пребывание в камере-одиночке и ожидание приговора. Почти все участники интервью прошли через пытки, многократное этапирование из тюрьмы в лагеря, все испытали голод и холод. После освобождения они считались «врагами народа» и не имели права вернуться на прежнее место жительства.

Всем участникам удалось в 1956-1989гг. добиться реабилитации как для себя, так и для своих родителей. Шестеро из них до сих пор не знают, где были расстреляны и похоронены их родители. У двенадцати участников есть дети и внуки. Однако только двое из двенадцати решились рассказать им о репрессиях до 1987г., остальные отважились на этот шаг лишь после перестройки. В шести из двенадцати семей дети и внуки эмигрировали на Запад.

Несмотря на первоначальное согласие, чувствовалось, что участники испытывают по отношению к нашему проекту амбивалентные чувства. Большинство из них не хотели ворошить в памяти детали своего пребывания в лагере, тюрьме или плену, если только я не расспрашивала об этом намеренно. Часто у участников во время интервью отмечался «родительский» перенос, когда они начинали относиться ко мне как к молодому или более слабому человеку, которого надо уберечь от пугающих фактов, так же, как приходилось уберегать своих детей и внуков. Некоторые из них спрашивали, не боюсь ли я проводить такое исследование? Упоминание о том, что проект проводится совместно с западным институтом, как правило, облегчало нашу работу и способствовало большей открытости.

Многие участники не захотели, чтобы я встречалась с их детьми. Часто они настолько сильно переживали сцены, «ожившие в памяти» во время интервью, что приходилось прерывать разговор. Одна из участниц

(см. случай Елены Н.) отказалась встречаться со мной вторично, сославшись на то, что после первой встречи плохо себя почувствовала.

Временами у меня возникало ощущение, что участники как будто пребывают в двойном измерении - в нашем времени и в прошлом. Все они очень настороженно следят за политическими изменениями в стране, собирают и читают литературу по теме репрессий, многие до сих пор по крупицам разыскивают материалы о родителях.

Все эти наблюдения навели нас на мысль о том, что среди бывших узников сталинских лагерей все еще сохраняются страх за себя, своих детей и недоверие к обществу в целом. Образ общества в их глазах до сих пор остается неясным и непредсказуемым в оценках по отношению к ним. Ведь за долгие годы официальная точка зрения менялась в отношении репрессированных неоднократно, и я, как представитель неопределенного социума, могла восприниматься столь же настороженно. Было очевидно, что желание поделиться воспоминаниями и страх откровенности все время находились в хрупком равновесии, что хорошо видно в историях, которые последуют ниже.

Контрперенос интервьюера

Самым трудным для моего восприятия оказались рассказы о жестокости сотрудников НКВД и о конкретных деталях жизни и быта в лагерях и тюрьмах.

Столь же трудно было оставаться нейтральной с детьми старых большевиков (большевики первого «призыва»), высокопоставленных партийных функционеров, наркомов, «чекистов». Некоторые из них, идентифицируясь с родителями, идеализировали последних и оправдывали их участие в терроре и репрессиях. Так, один из участников с гордостью рассказывал о том, как его отец в 20-е годы участвовал в ликвидации казачества. В его глазах отец выступал героем революции и гражданской войны, «выдающимся большевиком, одаренным человеком, приближенным Ленина». Другая участница чувствовала гордость за своего отца, высокопоставленного партийного функционера, возглавлявшего министерство просвещения в одной из бывших советских республик и принимавшего активное участие в расправе над не угодными режиму деятелями культуры. Дочь рационализировала поведение отца, помогавшего, по ее словам, «бороться с националистами и заблуждавшимися людьми». В такие моменты я ловила себя на том, что испытываю к своим собеседникам не только сочувствие и понимание, но и неприятие.

Некоторые дети старых большевиков описывали роскошный быт и уклад жизни своих родительских семьей. Новые хозяева жизни, часто выходцы из беднейших народных слоев, не только жили в экспроприиро- 186

ванных квартирах, но и охотно перенимали обычаи и правила жизни прежней элиты. Эти рассказы также оставляли во мне горький осадок.

Мне трудно было принять неоднозначность отношения моих собеседников к советской системе и к советским идеалам. Так, часть из них, правда, не столь значительная, несмотря на страшную историю своих семей и то, что и сами они испытали много горя не по своей вине, тем не менее, остались привержены советским идеалам. Некоторые искренне идентифицировались с ценностями советского образа жизни, стремились выстроить карьеру, вступить в партию. Большинство же участников разделяли однозначно отрицательное отношение к репрессиям и к советской системе, что, однако, не мешало им идеализировать отдельные стороны советской жизни. Наиболее типичным для детей старых большевиков было сочетание положительного отношения к революции и большевизму с враждебным - к Сталину и его соратникам.

Анализ интервью

Арест и пребывание в лагере

Многие бывшие узники сталинских лагерей испытали шок от внезапного ареста, последующих пыток и самой атмосферы тюрем и лагерей. Они пережили унижения со стороны как чекистов, так и уголовников. Сама обстановка боксов и комнат для допросов и ожидания приговоров, условия, в которых их везли по этапу, до сих пор остаются для людей чем-то страшным, не поддающимся пониманию. Некоторые из них реагировали на пугающие ситуации оцепенением и эмоциональной отстраненностью, которые М.Розенблюм, описывая узников немецких концлагерей, называл психической «окаменелостью» - «psychic numbing» (Rosenbloom, 1988). В.Болебер, анализируя данное состояние, пишет о разрушении «эмпатийного защитного щита», и об «утрате веры в существование хороших объектов вообще». В такой ситуации «у людей рушится базовое доверие в то, что у других людей существует эмпатия» (Bohleber, 2000).

Наши собеседники описывали тяжелые условия жизни в лагерях и тюрьмах: изнуряющие физические нагрузки, издевательства со стороны надзирателей и уголовников, нередко - смерть находившихся рядом товарищей. Известно, что для того, чтобы избежать ответственности, НКВД практиковало непрямые методы уничтожения «врагов народа» - тюремные камеры, вагоны для перевозки заключенных, бараки, несмотря на мороз, не отапливались, людей заставляли работать в стужу и снег раздетыми, плохо кормили, лишали медицинской помощи и медикаментов. Смертность от голодного и физического истощения была крайне высокой, достигая порой 90% среди тех, кто трудился на так называемых «общих работах» (А.Солженицын). Бандиты, или «бытовики», постоянно унижали политзаключенных, могли их убить, при молчаливом согласии охранников и лагерного начальства.

Сравнивая опыт узников советских концлагерей и немецких «лагерей смерти», созданных для уничтожения евреев и славян, обнаруживаешь некоторые общие психологические черты. И те, и другие узники пережили «.сверхсилъную психическую травму». И.Грубрих-Симитис описала это явление, изучая свидетельства бывших узников немецких концентрационных лагерей. Его существенными чертами являлись преследующий страх разлуки с родными, изъятие людей из доверительного социокультурного окружения, беспомощное ожидание насильственной смерти (из-за «селекции», пыток, истощения, принудительных работ), подавление любой собственной инициативы, то есть «варварская реин- фантилизация и обезличивание» (Grubrich-Simitis, 1979, с.997). В сталинских концлагерях многие заключенные также быстро опускались, переставали следить за собой, переставали умываться и причесываться, ходили в лохмотьях, искали объедки на помойках. Люди впадали в уныние, становились равнодушными ко всему окружающему, превращаясь в «доходяг». К.Эйсслер (1963) назвал такое положение вещей в концлагерях «реализацией психотического космоса» (цит. по: I.Quindeau, 1995).

Тем не менее, как в немецких, так и российских лагерях находились люди (и таких тоже было немало!), выжившие благодаря не только случайностям, но и особым «стратегиям выживания». Эти стратегии и способы выживания подробно описаны А.Солженицыным в «Архипелаге ГУЛАГ». Конечно, прежде всего выживали те, кому посчастливилось попасть на работу в помещениях. Но таковых, по определению, было немного. К другим стратегиям, которые, в частности, использовали и участники нашего проекта, относятся:

высокая креативность и изобретательность;

хорошее знание литературы, языков, умение рассказывать истории;

способность обратиться к физической работе, в том числе очень тяжелой, для того, чтобы избежать депрессии;

нежелание принимать позицию жертвы и проекция чувства беспомощности на других, что приобретало форму активной помощи другим заключенным;

владение особыми знаниями, умениями или талантами;

социальная компетентность, умение найти покровителей среди уголовников и среди администрации;

установление любовных отношений с лагерным начальством.

Жизнь после возвращения

По возвращении из лагеря бывшие узники чувствовали себя «аутсайдерами», так как не знали, что ждет их впереди и как их примет семья. Н.Мандельштам писала о том, что «все жены лагерников, получивших срок по 58 статье, твердо знали, что принадлежат к самой жалкой и ничтожной категории граждан, которая ни в какое сравнение не идет со счастливыми супругами служебных мошенников и воров» (Мандельштам, 1990). Те из окружения этих несчастных, кто избежал осуждения, зачастую реагировали на случившееся цинично: «раз был осужден, значит, было за что». Нормальное доверие к миру у бывших узников лагерей было разрушено за время пребывания в лагере, и люди испытывали огромный страх и неуверенность перед непредсказуемым, всесильным государством. Во время интервью мы увидели две принципиально разные стратегии совладания с ситуацией этой неопределенности: часть бывших узников стремились стать «невидимыми», реагировали на происходящее скорее депрессивно и тревожно; другие же, наоборот, прилагали большие усилия для того, чтобы бороться за себя, за свое положение в обществе. Они старались сделать все возможное, чтобы стать нужными стране и адаптироваться к строю. В первой группе покорность судьбе часто поддерживалась окружением. Так, события прошлого хранились в тайне и никому не передавались, документы, письма и фотографии уничтожались. Таким образом люди надеялись выжить и обезопасить своих детей от последующих репрессий. В этой группе чувство неполноценности было наиболее сильно выражено, а чувство социальной принадлежности разрушено. Так, один из участников, Александр Г., с горечью признавался мне, что «всю жизнь прожил с опущенной головой». Вторую группу отличала большая лояльность по отношению к режиму и готовность принять его ценности. Это были дети «ортодоксов», по А.Солженицыну, высокопоставленных партийных функционеров. Идентификация с собственными родителями, некогда принадлежавшими к элите, помогла им адаптироваться к жизни после лагеря. Так, например, София Т., дочь одного из руководителей НКВД, была приговорена к десяти годам тюрьмы и затем сослана. К удивлению всей своей семьи, сразу же после освобождения из ссылки она вступила в коммунистическую партию, продолжая искренне верить в ее идеалы.

Мы приводим здесь два интервью с участницами проекта, которые, отличаясь сюжетом, отражают, по нашему мнению, многие типичные, общие для большинства участников, да и бывших узников вообще, черты переработки психической травмы, полученной в прошлом. В них также можно видеть то влияние, которое репрессии минувшего времени оказали на ряд поколений одной семьи.

Примеры интервью

Елена Н., 78 лет

Ход интервью

Елена Н. охотно дала свое согласие на интервью, правда, во время первого нашего телефонного разговора перенесла встречу на месяц. Накануне моего прихода Елена подтвердила свое согласие и заботливо объяснила, как найти ее дом. Она оказалась приятной, энергичной женщиной, выглядевшей моложе своих лет, сразу повела меня на кухню, предложила чаю - чувствовалось, что меня ждали. Она попросила меня представиться, посмотрела мои бумаги и спросила, что из этого будет потом. Я подробно рассказала ей о проекте, показав все официальные письма на русском и немецком языках с просьбами о поддержке. Елена была согласна и сразу же, без вступлений, стала рассказывать свою «историю», которую я привожу здесь вкратце.

История семьи Елены Н.

Елена родилась в 1926г., в Белоруссии, в семье двух педагогов. Сказав об этом в двух предложениях, она обратилась к воспоминаниям о матери, войне и лагере. Началась война, город заняли немцы. Ей было 15 лет, и вместе с другими одноклассниками она работала санитаркой в госпитале, организованном в их школе. Там она испытала первый шок от увиденных ран и ампутированных конечностей. Отступающие русские части взорвали госпиталь с остававшимися там ранеными, чтобы они не достались врагу. Много лет спустя, когда Елена попыталась найти своих одноклассников, бежавших из города вместе с ней, оказалось, что все мальчики погибли. Вскоре она попала в плен и была вновь направлена на принудительные работы в свой родной город.

Смерть матери была самой болезненной потерей в ее жизни. Во время интервью моя собеседница часто идентифицировала себя с ней, так что я была вынуждена переспрашивать, о ком идет речь. Ее вещий сон о предчувствии несчастья, которое должно было случиться с матерью, также позволяет думать о сильной идентификации с ней.

«Сон страшный. Я в церкви молюсь, и вдруг все начинает шататься, сыпаться прямо на меня, крест рушится и падает сверху. И я, в этой пыли, стою. Просыпаюсь, стоя. Я проснулась не на кровати, стояла рядом, и я бежала от всего этого».

Затем Елена бежала из лагеря для военнопленных и бросилась на поиски матери, работавшей в детском приюте. Вскоре выяснилось, что немцы арестовали ее мать за то, что она скрывала в группе еврейских детей. Что случилось потом, она точно не знает, но предполагает, что мать вывезли в Литву и там расстреляли во время одной из «акций возмездия». 190

После того, как Елена узнала об исчезновении матери, она бежала с фальшивыми документами в Западную Украину, где пробыла до конца войны, затерявшись в одном из сел. Она учила детей грамоте, помогала крестьянам читать и отвечать на письма с фронта, стала «народной защитницей», хлопотала за деревенских жителей перед колхозным начальством, разбирала конфликтные семейные ситуации и снискала в селе популярность и любовь местных жителей, которые оберегали ее и прятали в случае опасности. В 1947г. Елена переехала в Москву, где закончила исторический факультет МГУ. Она жила в 12-метровой комнате с отцом и тяжело раненым старшим братом, о котором много заботилась. В 1950 году, незадолго до ее ареста, ей вновь приснился вещий сон:

«Перед арестом, уже в наше дорогое советское время, вот такой вот кусочек каната висит в воздухе, без концов, куда-то они туда уходят. И он потихонечку разъезжается посерединке. И опять вот это разъединение. Вот тут вот что-то екнуло, сделалось дурно. И ночью пришли и арестовали».

Елена безуспешно пыталась понять истинные причины своего ареста. Она понимала, что приговор был сфабрикован, «там много чего было написано». Почему ее арестовали? Из-за того, что жила во время войны на оккупированной немцами территории? Из-за того, что знала немецкий язык и невольно читала немецкие воззвания? В приговоре стояло: «За активную контрреволюционную деятельность в период немецко-фашистской оккупации». Мне казалось, что даже сейчас она боится, что другие могут посчитать ее антисоветчицей. В беседе она то прямо обвиняет НКВД в абсурдности и злонамеренности, в том, что дело было сфабриковано, уверяет: «они сделали из меня антисоветчицу», то косвенным образом оправдывает НКВД, рассказывая о коллегах по университету, которые якобы на нее донесли. И кажется, ей легче поверить в то, что во всем виноваты завистливые и беспринципные бывшие подруги, чем НКВД. В тюрьме Елена пробыла 8 месяцев, где ее выматывали, не давая заснуть, и вынуждали дать показания на других невиновных.

«Меня не пытали и не мучили. В 10 часов вечера вызов, и в 6 часов утра я возвращалась в камеру. И так - на протяжении 5 дней, без перерыва, пока не начал идти дым. Паркет задымился. Это была галлюцинация».

Позже, рассказывая о процессе реабилитации, Елена легко идентифицирует себя с собой в период допроса:

Елена: Когда меня реабилитировали, то спрашивали, почему я там все подписала? Я рассказала в двух словах. А там же много было всего наворочено!

Интервьюер: А почему Вы подписали свой приговор?

Елена: Почему подписала все показания, которые там были? «Фашистская литература». Это он (офицер НКВД) меня убедил. Это ведь фашисты писали воззвания, так ведь?

Знание немецкого языка неожиданно стало центральным пунктом, вокруг которого было сфабриковано обвинение. Она следующим образом пересказывает свой разговор со следователем:

«Я говорю: “Да никакой я литературы фашистской не читала!” - А он: “На каком языке Вы читали эти воззвания?” Я говорю: “На немецком, на русском, на украинском.” - “Их фашисты писали?” - “Фашисты” - “Это относится к литературе?” - “Ну, наверное” - “Значит, подпишите: изучала” - “Да не изучала, а читала” - “Да какое это имеет значение? Изучала фашистскую литературу во время фашистской оккупации”».

Она не уверена, не выдала ли других невиновных людей, и мучительно переживает это до сих пор:

«Меня спрашивали, с кем я читала “фашистскую литературу”? Там были какие-то девочки еще - я же там выросла, были какие-то знакомые. Может быть, я кого-то погубила, назвала имена, я не знаю (замолкает). Не знаю. Одну-единственную я потом нашла. Та, чья мама дружила с моей мамой. Я ездила к ней в гости. Плакали мы вместе. А мальчики все погибли, с кем я по госпиталю и по школе была знакома. Ни одного мальчика нет в живых».

Самым тяжелым переживанием для Елены был этап из Москвы к месту заключения:

«С вещами поехала я по этапу вместе с уголовниками, с селедкой, без воды. Единственной радостью для заключенных было помыться в бане в пересылочных тюрьмах. Этап был, наверное, труднее вот этих 8 месяцев. Никакими словами это не опишешь! Это несравнимо ни с каким Освенцимом! Когда каждый день живешь с мечтою о смерти и думаешь: господи, хоть бы кто налетел, хоть бы кто пристрелил! Когда каждую минуту мечтаешь умереть любым способом. И все время хотелось умереть».

В камере, куда поместили Елену, было 14 женщин: жена посла, расстрелянного НКВД; писательница, одна из любовниц Берии, остальные, как она их называет, немецкие и австрийские «проституточки». В этом пренебрежительном «проституточки», с одной стороны, звучало противопоставление себя им, с другой, нежность и благодарность за их сочувствие, потому что они-то и спасли ее от депрессии. После этапа Елена была совершенно окаменевшей и абсолютно безразличной к происходящему вокруг. Сокамерницы пытались ее развлечь и утешить:

«Сначала какие-то разговоры я даже различала, а потом полная тишина. Я отключилась. Ни звука. Ну, абсолютно мне не надо ничего. Они сели на пол и начали меня гладить. Это уже было тем, что сознание вычленяло. Что-то они между собой переговорили, одна девушка вытащила носовой платочек с цветочками, и положила мне этот цветочек на колени. Они показывали и называли: это же красный цвет, а это желтенькое. Они меня развлекали. Это было очень утешительно, потому что кругом была эта темнота. И вдруг появился этот кусочек платка, и тогда я заплакала, а они закричали: «Ура! Она будет жить! Она заплакала!».

Вскоре после того, как Елена пришла в себя, она стала в камере лидером. Чекисты, заметив образовавшиеся дружественные отношения, сразу же разделяли людей по разным камерам. Чтобы не потерять никого из своих сокамерниц, Елена специально инсценировала в камере показательные ссоры. Она боялась повторения того, что было на Лубянке, где самым тяжелым испытанием для нее было одиночество в камере:

«Тяжело быть одному, потому что... организоваться надо. Я читала все, что помню наизусть, перечитывала. Я себе давала какие-то задания. Надо было 24 часа чем-то заниматься. Так же просто не высидишь. Тут в тюрьме были и уборка, и люди, можно было разговаривать, а одиночка - это большое наказание».

Чтобы справиться с мучительным бездействием и клаустрофобией, она учила иностранок русскому языку, сама же совершенствовала свой немецкий: «У меня школа была в этой камере». Одна из немок с помощью Елены переводила на немецкий язык Пушкина. После освобождения она получала от своих сокамерниц письма из-за рубежа, однако, боясь повторного ареста, не отвечала на них. Вернувшись из лагеря в 1953г., Елена чувствовала себя очень неуверенно:

«Это было ужасно. Я была ободранная, голодная, больная, худая, и очень всего боялась. Все у меня болело. Когда не знаешь, что есть какие-то мышцы, и вдруг все они начинают болеть. Все-таки, видимо, это было от нахождения в ограниченном пространстве. Нужно было прописаться в Москве, для меня это было проблемой. Я за папу цеплялась. Просто перейти дорогу - это было для меня долго. Я его просила: ну, может, ты сам это сделаешь? Может потом? Может завтра? У меня был страх и физическая неуверенность, болезненность. Все тело болело. Я не плакала. Плакала только, когда неотложку вызывала. Мне было врачей жалко, что сидят надо мной, жалеют меня, а я тут перед ними такая».

В школу, где Елена преподавала до заключения, она смогла устроиться только секретарем, так как преподавать бывшим репрессированным не разрешалось. Впоследствии, закончив аспирантуру, она так и не защи-

тила диссертацию, из-за того, что ей «нечего было надеть на защиту, а обратиться к подругам она не осмелилась». Это звучит почти неправдоподобно, однако она рационализирует свое поведение, оправдывая его тогдашней нуждой. Елена не ушла из школы, даже когда у нее появилась возможность зарабатывать больше. Это было проявлением преданности матери, учительнице, с которой она себя идентифицировала:

«Я привыкла к школе. Я учитель в пятом поколении, и для меня это было само собой разумеющимся. При первой же возможности я сразу из техникума вернулась в школу, хотя и сильно в деньгах проиграла. Я об этом даже не думала, для меня школа всегда была чем-то очень важным. Это когда с молоком матери впитывается, так сразу же откуда-то берется».

Ей много раз предлагали вступить в партию, но она отказывалась. «Я до партии не доросла, я не достойна. Коммунистическая партия - это нечто идеальное», - говорит она с иронией. Елена не могла ни поделиться с кем-нибудь пережитым, ни обратиться к своим прежним сокамерницам:

«Однажды в Москве я случайно встретила Ольгу (бывшую сокамерницу). Мы обрадовались, обнялись и заплакали. Она меня повела к себе, и ее мама нас угощала. А когда мы прощались, ее мама меня обняла и сказала: «У меня к Вам большая просьба: не встречайтесь больше с моей дочкой, это опасно».

Лишь в 1987 году, спустя 34 года после освобождения из лагеря, Елена рассказала обо всем своей дочери и внучке. Как ей кажется, ее восьмилетняя внучка «до сих пор дрожит, и говорит о том, что это неправда, и этого не может быть!».

О муже Елена упоминает вскользь. Свое замужество она «объясняет» тем, что хотела родить дочку, которая бы носила имя ее матери, отношения же с мужем выглядят как не стоящие внимания:

«Я вышла замуж только в расчете на то, что вместо расстрелянной мамы появится какая-то душа, которую я назову Аня. Аня была моя мама, Аней получилась моя дочка. Я кому-то рассказала. Меня спросили: «А если бы сын?» Я говорю: «Да нет, этого не могло быть!». Не то что я уверена была, а даже не рассматривался этот вариант. Это была тайна моя такая... Чем-то я должна была восполнить эту страшную потерю внутри себя. Я думала: ну пусть будет человек, которого я назову Аней. Когда она родилась, вся моя жизнь была вокруг нее. И хотя некоторые смотрели на меня с удивлением - не устроена, квартиры нет, пятое-десятое, я была очень рада».

Возможно, что рождение дочери еще больше усилила идентификацию Елены с ее собственной матерью. Ее отношения с мужчинами выглядят как сложные и неясные. Всех мужчин - отца, брата, мужа - она упоминает мимоходом. Только о своем внуке говорит с гордостью.

После того, как Елена начала рассказывать о дочери, нас прервал телефонный разговор, и она попросила закончить на сегодня. У меня осталось ощущение хорошего контакта с моей собеседницей, мы расстались с ней по-дружески, договорившись встретиться через четыре дня. Она также была согласна познакомить меня с дочерью для последующего интервьюирования. Однако через три дня Елена позвонила и отказалась от продолжения интервью, сославшись на то, что плохо себя чувствует. После нашей встречи у нее поднялось давление, началась бессонница. В этой ситуации я почувствовала себя виноватой, и извинилась за то, что ее состояние, возможно, было связано с нашим разговором. На прощание она попросила, чтобы студенты нашего ВУЗа приходили бы к ним в общество бывших узников и помогали бы старушкам, в частности, восстановить память, которая у них совершенно ослабла.

Комментарий

Что означало молниеносное начало интервью, когда Елена сходу стала говорить о себе? Доверяла ли она мне? Было ли это посланием о том, что у нее в жизни все устроилось, все нормально, несмотря на горькое прошлое, и ей хотелось бы скорее поделиться со мной своими достижениями, чем болезненным опытом? Г.Розенталь описал это как «стратегию нормализации», которая возникает во время рассказов о болезненных переживаниях (Rosental, 1989). В этой экспозиции, как в классическом рассказе, уже в самом начале прозвучали главные темы: 1) «вина и возмещение ущерба», 2) «теперь наша героиня живет замечательной и наполненной жизнью», 3) «она идентифицирует себя с успехом».

Сильная привязанность Елены к матери на протяжении всей жизни и идентификация с ней показались нам главным фундаментом, на котором основаны ее жизнелюбие и выносливость.

Было заметно, что давать интервью ей было трудно. Оно все состояло из фрагментов, плохо связанных между собой, содержало много противоречий, и временами казалось, что участница многое недоговаривает. Она то и дело замолкала, так что я вынуждена была вмешиваться и проявлять активность, чтобы беседа продолжалась. В ее рассказе часто смешивались времена и лица, последовательная нить рассказа временами терялась, и я вынуждена была переспрашивать. Уходя в воспоминания, она теряла ощущение реальности и даже отвечала мне оттуда, из того времени, от первого лица. Казалось, что ей было очень трудно говорить о том, что она пережила. Я, как интервьюер, пыталась приблизиться к ее трагическому опыту, для того, чтобы интегрировать этот опыт. Усилило ли это ее страхи? Становилась ли я в эти моменты преследователем, обвинителем? Трудно ли ей было снова вернуться к переживаниям, о которых она так долго молчала?

В конце интервью она выразила желание, чтобы я помогала (сочувствовала?) не ей, а другим нуждающимся женщинам. Так же, как и когда- то в тюрьме, ей было трудно допустить, что она, а не кто-то другой нуждается в помощи. Означает ли идея о возможности помощи ей разрушением ее представления о себе как о человеке сильном, самостоятельно справляющимся с любыми трудностями, и тем самым защищенным от депрессии? Превращение пассивного в активное типично для Елены. Так, даже оказавшись в тюрьме, она так же много работала - постоянно наводила порядок в камере или обучала других русскому языку - ради того, чтобы выжить.

Из интервью видно, что Елена не могла успешно интегрировать свой болезненный опыт. Вместо этого она постоянно что-то активно предпринимала, например, пыталась защитить кандидатскую диссертацию, помогать бывшим узникам лагерей. Она заботится о других, чтобы не чувствовать себя виноватой за отказ от дальнейшего интервью. Елена не может воспринять саму себя как жертву, так как это слишком страшно. Вместо этого она отказалась от продолжения интервью, и, таким образом, теперь не она, а я вместе с женщинами, страдающими от потери памяти, оказалась человеком, нуждающимся в помощи.

Примечательно, что Елена оборвала беседу после того, как разговор зашел о ее дочери. Хотела ли она оградить дочь от своей «истории»? В этом поступке было что-то, символизирующее разрыв связей между двумя поколениями.

Ольга Р., 72 г.

Ход интервью

Я обратилась к Ольге Р. по рекомендации одного из участников данного проекта. Она отказалась от встречи, вернее, перенесла ее на неопределенное время. Спустя три месяца Ольга Р. позвонила сама и предложила встретиться у нее дома.

Ольга встретила меня вместе с мужем, в маленькой однокомнатной квартире, и предложила расположиться на кухне. Ее муж подробно расспросил меня о целях интервью. Она же сказала, что ей не нужны никакие документы, так как она «сама видит, можно ли доверять человеку или нет». Моей собеседницей была симпатичная, хрупкая женщина, небольшого роста, женственная, с красивым моложавым лицом. Она уточнила, о чем именно я бы хотела узнать, и с удовольствием начала рассказывать историю своей родительской семьи.

Провожая меня после первой встречи, Ольга сказала, обращаясь одновременно и к мужу, и ко мне: «Мы оба виноваты перед нашими родителями, надо обязательно опубликовать их историю!»

Во второй раз мы встретились через неделю. Между двумя встречами Ольга записала в тетрадь короткую историю своей семьи, объяснив: «Все было так хаотично в прошлый раз, и Вы не задавали никаких вопросов, и я, может быть, не все рассказала». Она показала журнал со статьей о своем отце. Рассказав историю семьи, она внезапно прервала интервью: «Теперь мы будем обедать!». После того, как я выключила диктофон, Ольга начала рассказывать историю своего заключения.

История семьи Ольги Р.

Ольга Р. родилась в начале тридцатых годов в семье высокопоставленного партийного чиновника. Ее отец рано осиротел и воспитывался дядей, который, будучи большевиком, рано вовлек его в революционную деятельность. Ольга была его дочерью от второго брака. Сына от первого брака расстреляли в ЗО-е годы. В беседе было заметно, что Ольга очень гордится своим отцом и говорит о нем, как об «одном из самых лучших, самых выдающихся» людей своего времени, «которого высоко ценил Ленин». Семья матери, наоборот, пострадала от революции. Мать Ольги была родом из семьи священников, репрессированных в 2О-е годы. А ее дед по линии матери, белый офицер, был расстрелян большевиками.

Детство Ольги прошло в роскошном особняке, где часто бывали члены правительства, дипломаты и иностранные гости. Отец и мать были заняты работой, и почти всегда отсутствовали. Хотя Ольга говорит о том, что семья была сплоченной, но описывает при этом не столько отношения, сколько бытовые условия. Так, об отношениях с отцом она не рассказала никаких подробностей, а о матери упомянула, что та любила обоих детей, часто их ласкала и целовала. По воспоминаниям Ольги, мать была «роскошной высокой женщиной, и имела шикарный гардероб», которому дочка втайне завидовала. Отец восхищался матерью и говорил дочери: «Смотри, какая у тебя хорошая мама, я ее так люблю! Ты тоже должна любить ее так же, как я».

Младшего брата Ольги назвали Александром в честь матери. Между сестрой и братом всегда были стабильные, теплые отношения. С ранних лет воспитанием детей занималась очень строгая няня, которая обращалась с ними жестко и иногда даже била. Мать же не могла или не хотела их защитить. В целом же воссоздать картину истинных отношений в семье со слов участницы было очень трудно.

В 19З7 году отца расстреляли, после чего мать отдала детей родной сестре мужа. Вскоре была расстреляна и мать. Однако в течение 10 лет дети надеялись на то, что она жива, писали ей письма и ждали ее возвращения:

«Мы в детском доме случайно из газет узнали о судьбе наших родителей. ... И мы с Сашей скрывали это друг от друга. А потом однажды как-то сидели вместе, и кто-то проговорился, я или он, не помню, и мы заплакали оба, обнялись и сидели заплаканные. Тяжело было очень. Но самое интересное, что мы верили, что наш отец, действительно, враг народа! Было очень тяжело и жалко как-то родителей. Мы понимали, конечно, что мама пропала из-за отца».

Много лет спустя, когда Ольга читала протоколы допросов отца, ей запомнились слова, которые он произнес, выслушав все обвинения: «После того, что я узнал, у меня больше нет желания жить, а мои дети пускай поют со всеми другими детьми «Интернационал»!

Вскоре после того, как родителей расстреляли, детей взяла на воспитание бабушка по линии матери.

«Бабушка меня любила больше, чем Сашу. Она не любила нашего отца и всегда говорила, что он виноват в смерти ее дочери. А, кроме того, из-за него расстреляли всех родственников мамы и бабушки».

Во время войны бабушка отказалась эвакуироваться из Москвы, несмотря на наступление немцев. Все трое сильно голодали, искали еду на помойках, пока совершенно истощенных детей не нашли и не забрали в детский дом, а бабушку поместили в психиатрическую клинику.

На протяжении девяти лет Ольга вместе с братом воспитывалась в детдоме. Там их распределили по разным группам. «Жизнь в детском доме была раем земным, по сравнению с тем, что было у бабушки». В детдоме витал дух обожания Сталина. Несколько раз в день дети под руководством воспитателей должны были по разным поводам благодарить великого Сталина вслух, хором, разучивать стихи и песни, посвященные вождю:

«Мы с Сашей любили Сталина. Нас так воспитывали. Мы все его любили. Нам все нравилось. Я была счастлива, что вступила в комсомол (Ольга и сейчас говорит об этом с гордостью). У меня есть фотография - день вступления в комсомол!».

Ольга рассказала о трагической судьбе мальчика, чья судьба была похожа на ее собственную, не понимая при этом мотива самоубийства, на которое он решился. Нежелание идентифицироваться с ним и отрицание боли от произошедшей с ней самой трагедии было в этом эпизоде особенно ощутимым:

Ольга: Первый директор нашего детдома был уволен из-за того, что один мальчик 12 лет, у которого были расстреляны родители, повесился. Почему он это сделал, я не знаю, ведь отношение к нам ко всем было очень хорошим. Кто его знает, может быть, он был душевнобольной? Такое ведь тоже бывает...

Интервьюер: Может быть, он был в такой же ситуации, как вы оба, и очень переживал?

Ольга: Мы? В 12 лет? Да нет, он был слишком мал. Мы-то были постарше.

В 1948 году все родственники Ольги по линии матери и отца были сосланы в Сибирь, и директор детдома уговорил бабушку забрать обоих детей домой, чтобы избежать высылки. Будучи религиозной, бабушка взялась воспитывать детей совсем иначе, чем в детдоме:

«Бабушка ставила нас около иконы, мы должны были стоять, смотреть на нее. По-моему, она нас не била. Она нас любила, по-своему баловала, покупала нам конфеты. Говорят, самый близкий человек после матери - это ее мать».

По окончании школы, несмотря на «отличный» аттестат, из-за того, что детям «врагов народа» было запрещено поступать в ВУЗы, Ольга с трудом прошла в техникум, и получила место секретаря в одном из госучреждений. Ее первая влюбленность обернулась разочарованием: молодой человек, узнав о прошлом ее семьи, перестал с ней встречаться. Однако Ольга старалась не замечать того плохого, что ее окружало. Так, на протяжении всего интервью она избегала тем, связанных с репрессиями:

«Жили мы весело, ходили в театры, в кино, очень часто в Парк Горького на танцы. Я жила, как и вся остальная молодежь. Мы не говорили на политические темы в кругу друзей. Хотя многие и знали, что я из семьи врагов народа, но на это не обращали внимания».

Ольга познакомилась с Эдуардом и в 1952 году родила дочь. Вскоре отец ребенка уехал к себе на родину, в одну из стран социалистического лагеря, и она испытывала большие затруднения с деньгами, голодала, попала в больницу. Ольга была вынуждена отдать девочку в круглосуточные ясли, так как самой приходилось зарабатывать на жизнь. Несмотря на свою трудную жизнь, Ольга продолжала любить Сталина и была потрясена его смертью:

Ольга: Когда умер Сталин, я хотела обязательно его посмотреть, и пошла вместе с толпой. Я тогда была беременна. Эдуард едва вытащил меня из этой толпы, которая меня, наверное, смяла бы. Люди шли, не помня себя. Тогда столько людей задавили!

Интервьюер: Вы плакали?

Ольга: Да, плакала - ведь мы к Сталину не прошли. По этой асфальтовой дороге, по которой мы шли, валялись зонтики, галоши, головные уборы. Люди теряли все, и как заколдованные шли к Колонному залу, чтобы увидеть Сталина.

Интервьюер: Вы тогда не связывали два этих факта: то, что Вашего отца расстреляли, и то, что Сталин был к этому причастен?

Ольга: Нет. Я Сталина любила. Нас так воспитывали. Когда он умер, я чувствовала даже свою какую-то вину в чем-то, что он умер. Некоторые понимали что-то. Может быть, мы ничего не понимали, потому что жили в детском доме?

После того, как были разрешены браки с иностранцами, Ольга вышла замуж за Эдуарда и уехала на его родину. Ее муж был выходцем из семьи высокого партийного функционера и работал главным инженером крупного предприятия. Ольга устроилась секретарем в одной организации, где работало много выходцев из России. Вскоре она родила сына, которого также рано отдала в ясли, чтобы продолжать работу. Жизнь русской диаспоры она описывает как счастливую и веселую, однако приводит сцену, которая ее очень смутила. Речь зашла о том, что Ольга не могла спокойно видеть детей из бедных семей. Напоминало ли ей это ее собственное детство, и потому встреча с бедностью была столь болезненной?

Ольга: Мы жили хорошо. Но я помню один момент, когда моя дочка Алла пошла в первый класс. Брат прислал школьную форму из Москвы. У нас в Союзе тогда дети ходили в школу в форме и с бантами, а здесь ничего подобного не было. Я решила, что мой ребенок должен идти так, как полагается. Я пошла ее проводить с букетом. Это ведь такой праздничный день! Мы все сделали, как это у нас положено. Но там школу даже нельзя назвать школой! Она была единственным ребенком, так одетым. Некоторые детишки пришли даже босиком! Меня это так поразило! Было очень обидно, что моя дочка идет в такую школу, и что ее окружают такие дети. Большинство вообще никем не воспитывались, они воспитывались во дворе, на улице. Меня это как-то потрясло. Я пришла домой, и очень долго плакала. Мне было почему-то обидно, что я привезла ребенка в такое место. Интервьюер: Недостойное.

Ольга: Да, недостойное. Это была очень отсталая страна.

В 70-х годах отношения с Россией ухудшились и ради благополучия семьи родители Эдуарда предложили Ольге принять гражданство их страны, так как ее советское происхождение стало угрозой для всей семьи. Тем не менее, вскоре ее арестовали и обвинили в шпионаже в пользу России. Шесть месяцев ее допрашивали, оказывая сильное давление. В это время она часто голодала и страдала сильной бессонницей. После того, как она оговорила и себя, и своих знакомых, подписав признание, ее приговорили к 15 годам тюрьмы. Основная часть обвинения была основана на том, что Ольга была дочерью «врага народа». Возможно, что именно это усилило ее идентификацию с собственными родителями:

«В тюрьме я часто думала о родителях, вспоминала маму. Почему? Потому что я сама столкнулась с этим, и думала, как было тяжело ей, ведь она знала, что у нее осталось двое маленьких детей. У меня дети остались в более старшем возрасте, а мы были совсем маленькие, когда наших родителей забрали. Саше было три года, мне - пять. Как мама это пережила? Как она вообще все это перенесла? У нее было больное сердце. Думала и о папе, конечно. Тоже было очень жаль. Уже тогда мы знали, что все это (обвинение) подстроено, никакого заговора не было. Я почувствовала какую-то близость к матери в это время. Потом я там старалась как- то подбодрить себя, пела русские песни в камере. Раньше мне очень нравились итальянские песни... мне совсем не хотелось никаких итальянских песен. Мне хотелось всего русского, и только русских песен».

Во время следствия Эдуард развелся с женой, чтобы не лишиться работы и членства в партии, и не попасть вместе с детьми в ссылку. Дочь Ольги сразу исключили из института.

Десять лет Ольга находилась в тюрьме, выполняя тяжелую физическую работу. Свои отношения с заключенными она описывает как хорошие, и объясняет это своей принадлежностью к привилегированной группе «культурных людей»:

«К русским уголовницы в целом относились хорошо. Может быть, просто потому, что мы были русские, иностранки. Может быть, им было как- то нас жалко. Они, может быть, считали, что мы более культурные».

По мнению Ольги, персонал тюрьмы также был вполне лояльным, и у нее не осталось на них обиды, даже в тех случаях, когда их вина была очевидной. Так, в интервью она описывает, насколько виноватой она чувствовала себя после смерти внучки:

«Я пошла к одной надзирательнице, которую любили все заключенные. Немножко резкая, но справедливая... Я побежала к партийному секретарю, но она тоже не могла ничего сделать. Тоже неплохая женщина, совсем неплохая... Но не пустили ко мне мою дочь... Через два дня у нее начались роды. Она попала в больницу, чуть не умерла... Потом родила, а через десять дней ребенок умер. Это было ужасно для меня. Я и сейчас говорю об этом, и мне так же тяжело. Я пошла жаловаться комиссару, он у нас был не такой умный человек, хотя и добрый».

Эдуард прекратил общение с женой сразу после ареста, не писал писем и не разрешал делать этого детям.

«Когда меня арестовали, муж не рассказал детям о причинах ареста. Ведь дети тоже думали, что я в чем-то виновата. Мне он часто говорил: «Оля, не веди ты разговоры вот с таким-то и таким -то, и вообще не говори о своей семье, потому что ты получишь за это».

Вопрос о виновности родителей Ольги также не был решен до конца, потому что Эдуард считал ее отца виноватым. Она же страдала от сильного внутреннего конфликта, не соглашаясь с такой оценкой:

«Когда Хрущев выступал на съезде, и сказал об ошибках Сталина, у меня возникла уверенность, что мой отец не виноват. Я сказала об этом Эдуарду, но он воспринял это очень неоднозначно, и сказал: «Чтобы я больше никогда таких разговоров не слышал от тебя!» Он был за Сталина. Сталин, мол, не мог быть не прав. Вообще, конечно, Эдуард человек умный. Я думаю, что он понимал многое, но не все мне говорил».

В интервью Ольга оправдывает поведение своего мужа, себя же считает виноватой и даже глупой. О том, как она себя чувствовала в тюрьме, Ольга рассказывала неохотно, а на вопросы по поводу поведения мужа избегала отвечать или старалась его оправдать.

Ольга: Я сама хотела этого (развода) в душе, и он так и поступил. Если бы я могла ему сказать, то сама посоветовала бы, чтобы он со мной развелся и не навещал меня в тюрьме. Но мне было тяжело, потому что когда к тебе никто не приходит, то все начинают косо смотреть: что же это за жена, если ее даже родные не посещают! Чувствуешь себя заброшенной. Но я себя так вела, что меня уважали, даже несмотря на то, что меня не навещали. Но ради детей все можно вытерпеть.

Интервьюер: И он не мог придти к Вам в тюрьму все эти 10 лет?

Ольга: Но он же уже не был моим мужем! И кроме того, он - больной человек! После рождения дочери он почти всю оставшуюся жизнь болел. Про что мы говорили?

Семь лет спустя, втайне от отца, дети навестили мать: вначале сын, затем - дочь. Сын говорил во время свидания о том, что он очень гордится тем, что у него был такой замечательный дедушка, и что у него есть еврейские корни. Ольга была поражена таким признанием, и почувствовала сильное облегчение. После 10 лет заключения Ольгу амнистировали:

«Потом подох Н. (глава правительства), я даже не хочу сказать «умер» - именно подох. Без этого нас, «врагов народа», наверное, не выпустили бы. У меня впечатления о тюрьме сейчас уже стерлись, я не вспоминаю это с болью, совершенно спокойно с Вами говорю. Я больше вспоминаю вещи курьезные, чем такие болезненные».

Когда Ольга рассказывает о первом дне после возвращения из тюрьмы, чувствуются ее неуверенность и страх:

Ольга: И я бегом прибежала к себе домой, а не к дочери. Я даже не знала, где она жила. Прибежала под окно, и стала кричать, не поднимаясь: «Эдуард!» Смотрю, кто-то появляется в окне. Кто, я не поняла. Я в дом не пошла вначале.

Интервьюер: Почему?

Ольга: Не знаю. Я хотела вещи взять. Единственное, что у меня было. А сын бегал по всему городу, все еще искал меня. Когда он меня нашел, мы побежали к нему домой и только потом пошли вместе к мужу. Вошла я в этой одежде, в коричневых брюках и этой жакетке тюремной. Муж заплакал, мы обнялись. Он мне показался пополневшим. Вот такой была наша встреча. Потом стали обедать. Он все-таки чего-то боялся. У меня такое сложилось впечатление. Я в этом отношении глуповата, что ли. Интервьюер: Когда Вы вернулись из тюрьмы, он еще работал, может быть, он боялся за себя?

Ольга: Нет, он не за себя боялся. Это был какой-то общий страх. Интервьюер: Может быть, стеснялся?

Ольга: Не знаю, может быть, и стеснялся. Как-то не очень приятно об этих вещах говорить. Встретил он меня хорошо. Было видно, что рад, что любит. Я всегда могла на него положиться.

После освобождения она не смогла устроиться на прежнюю работу, так как в стране действовал запрет на профессии для бывших политзаключенных.

В конце 80-х в России был реабилитирован отец Ольги, и, спустя два года, она вместе с мужем переехала в Россию. Одновременно их дочь эмигрировала вместе со своей семьей на Запад, навсегда покинув страну, в которой выросла. Это решение Ольга объясняет серьезной болезнью внучки, не усматривая никакого другого подтекста. Сын стал предпринимателем и по-прежнему живет на родине отца.

Комментарий

Возможно, Ольга Р. испытывала сильное чувство вины перед своими родителями и перед собственными мужем и детьми. Интервью же давало возможность эту вину загладить. Она казалась отважной женщиной, может быть, чересчур отважной, временами - даже бесчувственной. Обо всех событиях она говорила довольно отстраненно, ни разу не заплакав, не останавливаясь, не показывая открыто своей печали. По отношению к интервьюеру Ольга оставалась нейтральной и безразличной. Ее трагическая история, возможно, вызывает у нее гордость за то, что она с достоинством выдержала все удары судьбы.

Во время разговора она избегала неприятных переживаний, и отрицала все то, что могло бы вызвать у нее боль, вину, стыд или сожаление. Было также заметно, что она не замечает, отрицает жестокость и плохое обращение, которые на себе испытала, и тем самым показывает себе и другим людям, что она вовсе и не страдала. Представляется, что именно благодаря такому отношению ей удалось справиться с травмирующими переживаниями. Ольга избегала открыто говорить о вине и агрессивности других людей и, вместе с тем, уделяла много внимания внешнему виду, что мы расценили как следствие перенесенной травмы и смещение от болезненных чувств к менее болезненным. Так, вернувшись из тюрьмы, она была сильно возмущена беспорядком, царившим в квартире мужа. При этом она ничего не сказала о том, как долго и мучительно сомневалась в том, ждал ли ее муж все то время, пока она была в тюрьме. Нам кажется, что эти проявления также связаны с защитой от болезненных переживаний.

Ольга часто высказывалась неопределенно или демонстрировала свое «незнание», что, возможно, связано с ее неуверенностью (осторожностью? Неудовольствием?) от знания того, «как это было на самом деле». Ее высказывания по поводу исторических событий звучат очень расплывчато. Так, она неуверенно говорит о том, что в 1947г. прошла «какая-то вторая волна репрессий», что ее родных сослали в ссылку «куда-то в Сибирь». Отстраненно она вспоминает о том, что «говорят, была даже какая-то статья, что евреев не принимали в учебные заведения», тогда как она сама пострадала от этого запрета.

Ольга часто вспоминала о второстепенных вещах, или слишком подробно рассказывала о каких-то событиях, не касаясь при этом отношений между людьми. И это также выглядит как попытка справиться с болезненными переживаниями. Отдельные части ее рассказа были логичными и содержали элементы рефлексии, тогда как другие выглядели очень спутанными или слишком упрощенными. Возможно, это было бессознательной стратегией, которая позволила ей при помощи этого «как бы незнания» защититься и от меня, и от моих вопросов, и от работы собственной памяти.

Отрицание реальности часто казалось нам чрезмерным, так что потом, уже при прочтении текста, возникало смешанное чувство недоумения и горечи. Некоторые события жизни, такие, как смерть родственников, отстраненность мужа, вынужденное подчинение его родителям, насилие тоталитарной системы, промывание мозгов, были рационализированы и объяснены как «разумные» или «необходимые». Возможно, это явилось следствием установки: «все, что со мной происходит, не может быть плохим!».

Протест, критика, открытое недовольство появлялись в интервью очень редко. Для Ольги была важна убежденность в том, что все, кто ее окружал в собственной семье и в семье мужа, ее любили, и все люди, с которыми она имела дело в дальнейшем, также были «хорошими», «добрыми», «замечательными». Такая идеализация тоже помогала сохранить самоуважение.

В разговоре часто всплывало напоминание о том, что они с братом были такими, как все, а свой патриотизм и восхищение всем советским она выражала без какой бы то ни было критики, совершенно искренне. С одной стороны, такая адаптация к системе во всех тоталитарных государствах служила успешной стратегией выживания, с другой стороны, на личном уровне это было также проявлением преданности идеалам собственных родителей. Для Ольги оставалось важным то обстоятельство, что ее родители имели высокий социальный статус и принадлежали к государственной элите. Идеализация отца была впоследствии перенесена на государство и на режим, в создании которого он принимал участие. Это также ярко проявилось во время ее заключения, когда все, что было связано с советской родиной, оставалось для Ольги хорошим, правильным, а все чужое вызывало отторжение.

Остается открытым вопрос, какими были ранние объектные отношения Ольги с родителями. Скорее всего, в детстве она не испытывала в достаточной мере сочувствия, эмпатии, а возможно, и того, что называется базовым принятием. Ведь родители много работали, а няня была сурова. Однако то, что Ольга, находясь в тюрьме, часто вспоминала о матери, тосковала по ней, сочувствовала ее судьбе, сопереживала ей, указывает на то, что у нее сохранилось хорошее внутреннее представление о ней.

Кажется, что на ее отношения с мужем сильный отпечаток наложила внутренняя связь с обоими родителями, тоска по ним. Так, Ольга полностью доверяет мужу, ощущает его как опору в жизни, оправдывает его хорошее отношение к Сталину. Возникает вопрос, а могла бы она вообще пережить эти десять лет тюрьмы, если бы утратила веру в «хороший объект», каким для нее являлся муж?