О дискурсивном повороте в психологии говорят последние 20-30 лет. Означает он направленность на исследование феноменов сознания посредством анализа дискурса — т.е. языка в его социокультурных и интерактивных аспектах. В этом движении психология обращает внимание на методологии, разработанные в других гуманитарных дисциплинах, прежде всего в лингвистике, теории дискурса, социальной философии.

Сегодня можно говорить о нескольких типах дискурс-аналитических исследований: это анализ дискурса, опирающийся на идеи Л. Витгенштейна (анализ правил употребления тех или иных слов, касающихся, например, эмоциональной сферы; анализ «грамматики» языка и т.п.); дискурс-анализ, опирающийся на структурно-семиологические и постструктуралистские идеи, а также критический дискурс-анализ, использующий идеи социальных теорий критики идеологии; анализ дискурса, берущий начало в этнометодологии и разговорном анализе (conversational analysis); позиционный анализ; анализ дискурса в рамках идей М.М. Бахтина и некоторые другие.

Одной из ведущих идей этих подходов является представление о конститутивной роли языка: согласно сторонникам дискурс-анализа, язык не столько описывает (репрезентирует) некие до-языковые сущности, сколько конструирует те или иные версии мира, событий, феноменов и т.д. В целом можно сказать, что сторонники дискурс-анализа понимают реальность как то, что конструируется посредством дискурсивных практик (онтология конструкционизма).

Исследователей дискурса интересует, как именно люди упорядочивают свой опыт, чтобы придать смысл событиям и поступкам своей жизни. При этом внимание уделяется не только собственно содержанию рассказов, но и самой форме рассуждений об опыте, позиции, которую занимает рассказчик в непосредственной коммуникации, и т.п. [Калая, Хейкинен, 2002; Калмыкова, Чеснова, 1996; Ярская-Смирнова, 1997; и др.]. Исследователи дискурса пытаются ответить на вопрос, почему история рассказывается именно так, как она рассказывается, каковы лингвистические и культурные ресурсы, на которых она строится, какие дискурсивные действия использует рассказчик для самопрезентации и убеждения слушателей и т.д.

На наш взгляд, сторонникам дискурс-анализа свойственно радикализировать идею языкового конструирования психической реальности, и эта радикализация имеет важнейшие следствия для предлагаемой ими методологии исследования сознания. Дискурс-анализ в различных его вариантах становится не просто одной из форм работы с данными, которую можно сочетать с другими типами анализа, но превращается в своеобразную эпистемологическую перспективу, в своих базовых допущениях и установках значительно отличающуюся от привычных для психологии интерпретативных перспектив с подразумеваемыми в них формами психологической интерпретации.

По сути, различные варианты психологической интерпретации исходят из одной и той же предпосылки, а именно из трансцендентальной антропологии и герменевтики, основанной на идее неповторимой субъективности. Вообще герменевтика как учение о принципах истолкования текстов во всех ее вариантах имеет теологические корни, будучи наследницей библейского образа истории, центрированного вокруг фигуры Творца и противопоставленного античному круговороту стихий [Руткевич, 1997].

Следуя принципам психологической интерпретации, за текстом мы всегда находим творца — не Бога, но человека-творца, эмпирического Автора. Наша расшифровка претендует на установление некоего окончательного смысла, идущего от этого автора и предполагающего мир его душевных движений. Мы исходим из того, что за текстом мы можем и должны — в этом наша задача — увидеть неповторимую субъективность автора. Мы как бы «упираемся» в нее.

Однако за текстовыми данными совсем необязательно предполагать психическую субъективность автора. Во-первых, потому, что текст во многом обусловлен словарем, тем или иным социолектом, языковыми играми, определенными системами коннотаций, свойственными социальным и культурным группам и т.п.

В этом смысле сама личность оказывается иерархией дискурсов: человек никогда не ведет индивидуальную игру, скорее, он является той сценой, на которой свою игру разыгрывают социальные дискурсы. И в таком случае невозможно помыслить личность как стабильную, целостную, имеющую свою индивидуальную сущность без того, чтобы определить уровень дискурса, внутри которого она сконструирована.

А во-вторых, даже если предполагать, что субъективность автора все же стоит за текстом, то вычитать ее практически невозможно, поскольку у текста, как говорит Р. Барт, нет «тайны», он не обладает единым значением и может быть множественно прочитан [Барт, 1994]. Кстати, автор как некоторая эмпирическая сущность — достояние Нового времени. В более ранних культурах авторству, по-видимому, не уделялось никакого значения. Только в последние века, как показывает М. Фуко, автор стал центральной фигурой, тем, от кого «требуют, чтобы он отдавал себе отчет в единстве текста, который подписан его именем» [Фуко, 1996б, с. 62].

Мы живем в мире, пишет Фуко, где автор — это то, что «лишающему покоя языку вымысла дает формы его единства, узлы связности, прикрепление к реальности» [Там же. С. 62–63]. Однако после интеллектуальных опытов постструктурализма с его лаконичной формулой «смерти Автора», об авторе действительно говорить трудно.

Наверное, М. Фуко во многом прав, говоря уже не о «смерти автора», а о «смерти человека» [Фуко, 1994]. В работе «Слова и вещи» он сделал парадоксальное заявление, что человек — лишь недавнее изобретение культуры: он стал теоретической загадкой для самого себя лишь в конце XVIII — начале XIX веков (и тому есть свои предпосылки). И вот теперь, пишет Фуко, мы наблюдаем закат подобного — «антропологического» — типа познания: человек, т.е. образ человека уже близок к исчезновению и, возможно, исчезнет, «как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке» [Там же. С. 404].

Безусловно, понимать заявление Фуко нужно не буквально. На наш взгляд, в формуле Фуко о «смерти человека» схвачена важнейшая особенность, характерная для современных размышлений о человеке — если не всех, то, по крайней мере, значительной и очень влиятельной их части (и дискурс-аналитические подходы в психологии — из их числа).

Вчерашняя загадка для самого себя, требующая познания и самопознания через раскрытие собственных биологических, социальных и бессознательно-психических детерминант, человек как индивидуальная самость сегодня уступает место интересу к тем элементам, которые его производят и конструируют, придают ему культурную форму, прежде всего к языку, символическому, дискурсивным практикам.

В западных психологических исследованиях интерес к языковым моментам подчас настолько силен, что из виду ускользает сам предмет психологии: растворяясь в гипертекстуальности, личность превращается в литературную условность, а психический мир оказывается сведенным к культурно-символическим ресурсам и социальным позициям. Во всяком случае, та форма анализа, которая предлагается в дискурс-аналитических подходах, больше напоминает культурную антропологию и социолингвистику, чем собственно психологию (по крайней мере, ту психологию, к которой мы привыкли).

Итак, языковые конструкции в дискурс-аналитических исследованиях рассматриваются как дискурсивные действия. Фокус исследования перемещается с описания исследуемых феноменов как части внутренней жизни на их понимание как конструкций в беседах или письменной речи индивидуумов, касающихся определенных событий. На наш взгляд, разница между имеющимися формами дискурс-анализа — в понимании контекста и субъекта высказывания.

Анализ «грамматики языка» («грамматический» анализ) [Харре́, 1995; 1996; Harré, Gillet, 1994] и исследования, основанные на идеях постструктуралистов (критический дискурс-анализ, или КДА) [Wetherell, 1998; Wetherell, Potter, 1992], как правило, предполагают обращение к более широкому социальному контексту, делающему возможными те или иные формы человеческого взаимодействия. В наиболее радикальных вариантах человек становится сценой, на которой разыгрывают себя различные дискурсы.

Сторонники этнометодологии и разговорного анализа [Schegloff, 1997] изучают детали использования языка как действия в социальном взаимодействии без систематического анализа связей между деталями текста и более широкими социальными и культурными процессами и структурами, контекст взаимодействия, который учитывается в этом случае, более локальный — это контекст непосредственной интеракции, а субъекты дискурса — эмпирические участники коммуникации.

Позиционный анализ [Bamberg, 1997; Davies, Harré, 1991] и исследования, построенные на применении идей Бахтина в области эмпирической психологии [Skinner et al., 2001], представляют собой синтетические точки зрения, в определенном смысле объединяющие две предыдущие: в них делается попытка учитывать как контекст взаимодействия, так и более широкий социальный контекст, признается активная роль и говорящего, и самих структур дискурса.

Впрочем, наше разделение подходов, как любые формы аналитической классификации, весьма условно: в реальности можно говорить лишь о некоторых тенденциях, свойственных тому или иному подходу (или автору), и разделять их не по абсолютной выраженности какого-либо показателя, а по относительной, т.е. сравнивая их друг с другом [см. взгляд на классификацию дискурс-аналитических подходов в: Филлипс, Йоргенсен, 2004].

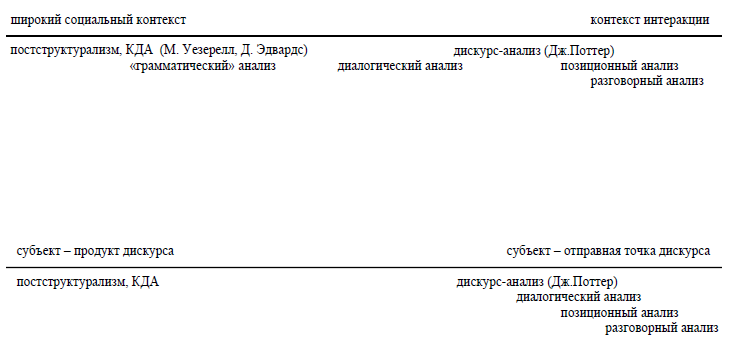

Мы можем отобразить упомянутые подходы на континууме, полюса которого заданы широким контекстом социальных практик, с одной стороны, и контекстом интеракции, с другой, а также на континууме, отражающем понимание субъекта высказывания:

Ниже мы кратко остановимся на нескольких дискурс-аналитических подходах, представленных на схеме, и рассмотрим, как «позиционируется» человек и его психический мир в каждом из них.

«Грамматический анализ» психологических понятий. Сама идея использовать грамматический анализ для того, чтобы понять, что собой представляют феномены сознания, принадлежит Л. Витгенштейну [Витгенштейн, 1994]. По крайней мере, именно его влияние обусловило развитие «дискурсивной онтологии» [Харре́, 1995; 1996] и «лингвистических» программ исследования психологических феноменов [Харре́, 1995; 1996; Billig, 1986; Harré, Gillett, 1994; и др.].

Идеи Л. Витгенштейна для психологии весьма необычны, во всяком случае, они значительно отличаются от всего того, что принято относить к области «психологического знания». К тому же в отечественной психологии философия Витгенштейна практически не обсуждается в контексте ее возможного вклада в наше понимание того, что есть человеческая психика. Что же касается западной психологии, то можно сказать, что влияние на нее философских идей Витгенштейна является одним из самых значительных.

До сих пор не совсем ясно, была ли у самого Витгенштейна программа позитивной психологии [Jost, 1995]. Целый ряд его замечаний в адрес философии психологии, кажется, исключает саму возможность эмпирической психологии вообще[Барт, 1994]. Однако если вдуматься, то замечания Витгенштейна проблематизируют лишь глубоко укорененную в психологах привычку полагать, будто «психология есть изучение способностей и поведения индивида с точки зрения того, что происходит внутри этого индивида» [Williams, 1985, p. 208].

Критика Витгенштейна как раз и направлена против «менталистской» психологии, согласно которой психологические процессы есть приватные ментальные переживания, логически независимые от внешнего или наблюдаемого состояния индивида и его окружения. Можно сказать даже несколько шире, что критика Витгенштейна направлена на индивидуалистические подходы вообще, к которым можно отнести большинство направлений современной психологии [Jost, 1995].

«Индивидуалистические» подходы можно определить как «философские концепции, которые занимаются поиском личностных интенциональных ментальных феноменов исключительно в терминах того, что случается с человеком, что происходит внутри него и как он отвечает на собственное физическое окружение, без какой бы то ни было сущностной отсылки к контексту, в котором находятся он сам или интерпретатор его ментальных феноменов» [T. Burge, quot.: Jost, 1995, p. 7].

Витгенштейн же прямо утверждал, что было бы заблуждением принимать поведение за «знаки ментальных процессов», и критиковал представление, будто эксперименты могут прояснить «загадочную» природу мыслительных процессов. И не только когнитивистские допущения, подобные идее мышления как процесса «в чьей-то голове», но и вообще представления о возможности редуцировать психологические «феномены» к любым индивидуальным состояниям, будь то ментальные, эмоциональные, физиологические или поведенческие, становятся предметом критики Витгенштейна.

«Как можно описать человеческое поведение? — задает вопрос Витгенштейн. — Очевидно, лишь делая набросок действий множества людей, как если бы они были перемешаны друг с другом. Наши оценки, концепты и реакции определяет не то, что данный человек делает в настоящий момент, не индивидуальные действия, но целая сумятица человеческих действий, фон, на котором мы наблюдаем любое действие» [Wittgenstein, 1967, § 567].

Иными словами, не индивидуальное поведение индивида обусловливает нашу оценку или описание его психологического статуса. По Витгенштейну, нельзя понять что-либо как интенцию, намерение или целенаправленное поведение в отрыве от остального мышления и жизни субъекта и в отрыве субъекта от паттерна жизни, который обеспечивают его социальные условия. Для того чтобы дать адекватное психологическое описание, нужно иметь в виду социальные практики «формы жизни» субъекта.

И вот здесь Витгенштейн предлагает свой собственный план «лечения» психологических понятий: с его точки зрения, постижение психического мира должно начинаться с исследования «грамматики», конституирующей повседневные описания и выражения этого психического мира. Витгенштейн утверждал, что его собственное исследование «грамматическое», т.е. представляет собой лингвистический анализ понятий.

Согласно Витгенштейну, для того чтобы «схватить» природу ментальных состояний (если таковая существует), нужно обратиться к «грамматике». Причем заметим, что Витгенштейн в своем анализе пытается преодолеть метафорический («дегенеративный») тип описания и по возможности дойти до буквального прочтения термина.

Поскольку Витгенштейн придерживается прагматической теории языка, согласно которой значение выражения определяется его употреблением, психологические выражения нужно понимать, исходя из их грамматических правил или функций, задаваемых исключительно культурными практиками («понятие боли характеризуется его специфической функцией в нашей жизни», — пишет Витгенштейн).

По Витгенштейну, определить смысл психологического понятия можно путем выяснения его функциональной роли в обществе. Такой анализ включает, во-первых, изучение релевантных языковых игр, и, во-вторых, помещение их внутрь культурного контекста «формы жизни».

Иными словами, согласно Витгенштейну, понять человеческое поведение — значит проанализировать социальные и лингвистические практики общества и социальной группы и показать, как психологические акты и выражения встроены в этот контекст. Его грамматический план лечения психологических понятий основан на анализе «системы референций», «фона», отталкиваясь от которого можно интерпретировать действие.

Именно эти лингвистические рекомендации Витгенштейна и были в основном восприняты психологами, начавшими масштабные исследования психической «реальности» посредством обращения к соответствующим «языковым играм». По нашему мнению, излишний акцент на «языковых играх» — следствие достаточно узкого прочтения наследия Витгенштейна: мы полагаем, что «Философские исследования» дают хорошую возможность критически подойти к той «лингвистической тюрьме», возведение которой нередко приписывают данному автору.

В частности, внимательная интерпретация понятия «формы жизни», к которому обращается Витгенштейн, позволяет соотнести его с рядом феноменологических идей Э. Гуссерля [Гуссерль, 2004], М. Мерло-Понти [Мерло-Понти, 1999] и С. Страссера [Strasser, 1969], связанных с разработками ими тем «жизненного мира», «одушевленного тела» (или «тела-субъекта») и его эмоциональной составляющей, что, в свою очередь, выводит на иные, нежели язык, аспекты человеческого существования.

Однако нельзя сказать, что сам Витгенштейн своими «лингвистическими» исследованиями» не дал повода к развитию «дискурсивной акцентуированности» ряда направлений психологии, воспринявших его идеи. В любом случае, он предложил весьма необычный взгляд на то, что есть психология: практикуемое им «грамматическое исследование» психологических понятий позволило сдвинуть интерес с отдельного индивида к социальным практикам, в которые он включен.

Вполне вероятно, что такой ракурс релевантен эмпирической психологии, но требует от нее радикального пересмотра собственных оснований (что, собственно, и делают последователи Витгенштейна — к примеру, Ром Харре́ переосмысляет психологию с точки зрения новой «дискурсивной онтологии», полагая в качестве предмета психологии дискурсивные практики и языковые конвенции).

Постструктуралистский и критический дискурс-анализ.Теоретико-методологическая основа данного типа исследований в психологии — французская школа анализа дискурса, базирующаяся на философии постструктурализма, а также критический дискурс-анализ, источниками которого, помимо постструктурализма, являются критические социальные теории — представителей франкфуртской школы, французского мыслителя М. Фуко, сторонников модифицированной критики идеологии.

Французская школа анализа дискурса представляет собой весьма необычное явление в ряду качественных форм исследования в социальных науках. Обычно качественный подход противопоставляется количественному, будучи направлен на целостность, сложность и уникальность объектов.

Как правило, качественные исследования в социальных науках, в том числе в психологии, базируются на реконструкции неявных («молчаливых») правил, совместно-разделенного опыта и коллективного знания субъектов. Согласно качественным исследователям, реконструкция смысловых структур человека сопротивляется формализации и измерению, но она открыта эмпатическому пониманию.

Предпочитая «интерпретативно-конструкционистскую» — взамен «каузально-реалистской» — эпистемологию, представители качественного подхода обычно противопоставляют себя позитивистской модели «жестких наук».

Во Франции многие исследователи не определяют себя в терминах противопоставления качественного и количественного [Angermüller, 2005]. Французский дискурс-анализ отделен от гуманистической традиции, акцентирующей эмпатию, интерпретацию и интерсубъективность. Однако он не разделяет и каузально-реалистическую логику позитивизма. Нередко дискурс-анализ французских авторов определяют как квази-качественный метод и говорят о традиции «третьего пути» [Ibid.].

Безусловно, национальные ярлыки очень условны. В целом, «немецким» принято называть интепретативно-герменевтический подход, «северо-американским» (и «англо-саксонским») — прагматистски-интеракционистские ориентации и «французским» — особую форму дискурс-анализа, опирающегося на постструктурализм.

Между тем, конкретные авторы, придерживающиеся той или иной традиции, далеко не обязательно являются выходцами из соответствующей страны. Например, Поль Рикер [Рикер, 2002], будучи французом, в большей мере принадлежит герменевтической традиции, а работы американки Джудит Батлер [Батлер, 2002] во многом обусловлены традицией французского дискурс-анализа.

На наш взгляд, постструктуралистский и критический дискурс-анализ в психологии можно отнести к особому подходу в качественных исследованиях, а именно — к критическому подходу. Цель любой критической работы в качественных исследованиях — освобождение (эмансипация) и социальные изменения (в сторону большей демократии).

Наибольшее влияние на критические исследования в психологии оказали критический подход М. Фуко и проекты модифицированной критики идеологии (в частности, феминистская критика патриархальной идеологии). У Фуко сторонники критического дискурс-анализа в психологии заимствуют идею дисциплинарного характера психологического знания: в своих археологических и генеалогических работах Фуко показал, что психология не только абстрактная система значения, но и форма практической рациональности, дискурсивная система, благодаря которой человеческий мир становится знаемым, чтобы быть управляемым; психология устанавливает границы так называемого «нормального» субъекта и тем самым вносит свой вклад в регуляцию «чуждости», «другости» человеческого поведения [Фуко, 1996а; 1996б; 1999].

Сторонники модифицированной критики идеологии [см., к примеру, Wetherell, Potter, 1992], в свою очередь, показывают, что за системами значений скрыты интересы определенных групп. Согласно критикам идеологии, все системы значений являются идеологическими искажениями — в большей или меньшей степени, и задача исследования в том, чтобы вскрыть эти искажения, вскрыть, чью доминацию и каким образом поддерживают те или иные формы говорить и думать о себе, и тем самым освободить альтернативные формы значений.

Критический дискурс-анализ отталкивается от постструктуралистской идеи о том, что конфигурации смыслов всегда в какой-то мере случайны: это лишь некий итог закрепления значений в результате ряда социальных и исторических процессов. Однако полной стабилизации значений никогда не происходит, а потому значения в принципе могут быть изменены.

В эпистемологическом плане исследователь, проводящий критическое дискурс-аналитическое исследование, должен занимать достаточно отстраненную позицию, позволяющую ему «ухватить», как те или иные процессы социальной доминации обусловливают определенные конфигурации значений.

В исследованиях такого рода культивируется рефлексивная позиция исследователя в отношении собственных ценностей. Как мы уже заметили, главной ценностью признается свобода и равенство: критические исследователи верят, что если мы сумеем увидеть силы, контролирующие наши способы определения себя, мы сможем открыть себя новым системам значений, а тем самым, возможно, и новым формам жизни.

Приведем примеры исследований, дающих, на наш взгляд, неплохое представление о том, что такое критический дискурс-анализ, какова его цель, процедуры и возможные результаты.

«Хорошие девочки попадают на небеса; плохие девочки…» учатся быть хорошими: тесты в американских и бразильских журналах для девушек[Osterman, Keller-Cohen, 1998].

Объектом настоящего исследования являются тесты, публикуемые в журналах для девушек. Примерные названия таких тестов следующие: «Твой бойфренд — твоя жизнь?», «Ты — мужской шовинист?», «Что о тебе думают молодые люди?», «Сможешь ли ты выжить без бойфренда?», «Ты действительно себе нравишься?», «Являешься ли ты независимой?», «Какой тип флирта тебе свойствен?».

Авторы исследования предлагают масштабный дискурс-анализ структуры этих тестов для определения того, чему именно они служат, какой образ современной девушки «продвигают». На основании проведенного анализа авторы делают вывод, что эти тесты, поддерживая определенную форму самоисследования, служат своеобразными «дисциплинарными инструментами», направленными на гетеросексуальную социализацию девушек.

Тесты имеют макроструктуру «проблема-решение», они служат для оценки и классификации девушек как «хороших» и «плохих» и имеют тенденцию предписывать (прописывать) девушкам необходимую форму поведения. С точки зрения авторов исследования, неформальный характер и вид игры скрывают истинные намерения тестов: дисциплинировать девушек быть «хорошими».

«Перформанс» фемининности [Brown, 1997].

В настоящем исследовании автор, на материале видеозаписей групповых интервью с девочками-подростками, пытается «вскрыть» те социальные «голоса», которые определяют формирование женской идентичности у девочек 11-13 лет. Она отслеживает, в какие моменты интеракций начинают звучать те или иные «голоса», какую функцию они выполняют, как девочки сопротивляются давлению идеализированных образов фемининности и т.п.

Интересно, что девочки-подростки на вопрос о том, какой должна быть современная женщина, описывают некий идеальный («продвигаемый» в обществе) вариант девушки и затем неоднократно принимаются осмеивать этот образ. Причем, как замечает автор исследования, именно осмеяние идеализированных образов приводит девочек-подростков к проигрыванию различных форм женской солидарности.

Заметим, что первое приведенное нами исследование фокусируется на «дисциплинарных инструментах», при помощи которых происходит культурное формирование определенного типа сознания.

Во втором исследовании показано, как именно социальные дискурсы, бытующие в обществе идеологические позиции и т.п. «работают» на уровне индивидуального сознания, как человек использует имеющиеся дискурсивные ресурсы для самоопределения своей позиции в рамках реальных взаимодействий, каким образом в пространстве дискурсов «рождается» индивидуальный субъект и т.д.

Интересно, что, в конечном счете, исследователей интересует процесс идеологической «вербовки» субъекта, формирование «психики власти» и возможные способы сопротивления властным режимам, скрытым в доминирующих дискурсивных практиках.

Процедура критических вариантов дискурс-анализа нередко включает в себя выделение в естественно протекающей речи, диалогах, письменных текстах и т.п. систем конструктов, близких описанным Дж. Поттером и М. Уезерелл репертуарам интерпретации (чуть ниже мы более подробно коснемся варианта дискурс-анализа, предложенного данными авторами).

При этом сторонников критического дискурс-анализа интересует, каким образом оказывается возможным именно так, а не иначе осмыслять события, с каким социальным контекстом и властными практиками общества могут быть связаны те или иные способы говорить и думать о самих себе, других людях, событиях и т.д. [Wetherell, 1998]. Пожалуй, именно критическим аналитикам в наибольшей мере свойственно представление о том, что субъект «рождается» дискурсом: человек принимает на себя ту субъектную позицию, которая предполагается дискурсом, причем дискурс мыслится в его связи с широким социальным контекстом.

Дискурс в понимании теоретиков критического дискурс-анализа чем-то напоминает «концептуальную схему», придающую феноменам определенность, с той лишь разницей, что представляет собой не статичный репертуар, а многогранный общественный процесс, посредством которого формируются смыслы.

В рамках критического дискурс-анализа речь человека осмысляется не как выражение его внутренних установок, привязанностей, особенностей личности, но с точки зрения позиций в дискурсе: исследователю необходимо уловить в речи те дискурсы, которые позиционируют индивидуума, и по возможности проследить борьбу за значение на уровне индивидуального сознания.

Дискурс-анализ по Дж. Поттеру и М. Уезерелл. Выделение репертуаров интерпретации. Данный тип дискурс-анализа предложен в книге Дж. Поттера и М. Уезерелл «Дискурс и социальная психология» [Potter, Wetherell, 1987]. Именно представления этих авторов легли в основу многочисленных на сегодняшний день дискурс-аналитических исследований психологических феноменов.

Одна из идей, положенная в основу дискурс-анализа Поттером и Уезерелл, — идея функциональности языка: люди используют язык, чтобы делать что-то, достигать определенных результатов. Можно говорить о двух важнейших аспектах, вытекающих из этой идеи функциональности языка.

Во-первых, при помощи языка люди конструируют определенный образ мира и самих себя — и тогда задачей дискурс-анализа является прослеживание путей и результатов такого конструирования. Во-вторых, функциональность языка предполагает принятие инструментальной модели коммуникации: в ходе реальных интеракций человек использует язык, чтобы добиться конкретных целей взаимодействия, его высказывания встроены в диалог и выполняют в этом диалоге определенную функцию — функцию самопредъявления и функцию оказания воздействия на слушателя, с тем, чтобы вызвать у него определенную реакцию.

Высказывания не столько отражают личностные особенности говорящего (как в репрезентационной модели коммуникации), сколько выполняют внутри диалога определенные функции; и тогда задача дискурс-анализа — обнаружить эти действия, осуществляемые посредством высказываний: как именно говорящий предполагал воздействовать на слушателя, какую реакцию хотел вызвать и т.п.

Мы остановимся в основном на той форме дискурс-анализа, в которой решается первая из отмеченных нами задач — а именно на дискурс-анализе способов конструирования реальности.

С точки зрения Поттера и Уезерелл, язык — средство построения вокруг нас социального мира или его вариантов. Компоненты психологического мира (мышление, память, установки и т.д.) рассматриваются ими как дискурсивные действия. Одной из конкретных задач дискурс-анализа по Поттеру и Уезерелл является выделение репертуаров интерпретации (или интерпретативных репертуаров).

Под интерпретативными репертуарами понимаются «периодически используемые системы терминов, которые характеризуют и оценивают действия, события и другие явления. Репертуар … составляется из ограниченного спектра терминов, использующихся только в стилистических и грамматических конструкциях. Часто репертуар формируется вокруг специфических метафор или фигур речи…» [Potter, Wetherell, 1987, p. 149].

По сути, в дискурс-анализе Поттера и Уезерелл речь идет о выделении интерпретативных приемов, при помощи которых люди конструируют свои версии мира и самих себя. Кроме того, это те приемы, с помощью которых говорящие (или пишущие) убеждают слушателя (читателя). Интерпретативные репертуары имеют социальную природу — они заимствуются индивидами из культурного контекста представлений и верований, но всякий раз их использование оказывается подчинено конкретным коммуникативным интенциям говорящего/пишущего.

Надо сказать, что М. Уезерелл в ее сегодняшних работах является сторонником критического дискурс-анализа: в ее исследованиях репертуары интерпретации очень близки по смыслу социальным идеологемам, непосредственно связанным с практиками доминации. В варианте, предложенном ею совместно с Поттером, критическая составляющая дискурс-анализа уходит на второй план.

Более детально технику дискурс-анализа Поттера и Уезерелл можно проследить на примере исследования финских авторов П. Калая и А. Хейкинен, посвященного изучению атрибуций.

Атрибуции в рамках дискурсивного подхода: объяснение успехов и неудач в изучении английского языка как иностранного[Калая, Хейкинен, 2002].

В соответствии с выбранным ими подходом, авторы рассматривают атрибуции (или причинные объяснения) как дискурсивные действия. В исследовании анализируются языковые конструкции, представленные в сочинениях студентов. Студентов одного из финских университетов просили описать свой опыт изучения английского языка в форме истории из жизни. Это должен был быть связный хронологический рассказ о них самих.

Кроме того, до начала работы над заданием студентам также представили несколько наводящих вопросов для обдумывания (например, таких: Как Вы впервые столкнулись с английским языком? Какими были Ваши преподаватели/одноклассники/учебники? Каким было изучение английского языка в начальных, средних, старших классах и высшей школе?). Студентам посоветовали написать рассказ так, как будто они обращаются к своему другу.

Полученные таким образом данные обрабатывались при помощи дискурс-анализа с целью выявления интерпретативных репертуаров. Для этой цели авторы проводили процедуру кодирования и категоризации. Кодирование материала проходило в два этапа.

На первом этапе была предпринята попытка выделить каждый случай объяснения успеха или неудачи в изучении английского языка и после этого выделить все выражения причины, использованные в полученных историях. Объяснение определялось как часть беседы, выделяющаяся как разрешение некоторой проблемной ситуации, а причина была действием или событием в каждом из случаев успеха или неудачи. Рассмотрим примеры (1–3) (переведенные с финского языка):

(1) Но, в конечном счете, мои языковые навыки заметно улучшились за годы, проведенные в … (город), потому что я напряженно работала. (08Ж)

(2) И, случайно, судьба распорядилась так, что на этот раз мне также было негде заниматься. (07Ж)

(3) Я никогда не вступал в контакт с носителями английского языка. Я много путешествовал, но не по странам английского языка. Мои практические навыки в английском языке несколько устаревшие. (01M)

Как можно видеть, только в примере (1) имеется четкий языковой маркер объяснения (союз «потому что»), обозначающий причинную связь между развитием навыков автора и ее напряженной работой. Напротив, в примерах (2) и (3) объяснения не столь четкие, в них нет таких вводящих объяснение речевых маркеров, как «потому что», «из-за», «благодаря», «вследствие», «в результате» или «следовательно».

Однако, несмотря на отсутствие явных маркеров объяснения, они все же рассматривались как таковые. В примере (2) выражение «судьба распорядилась так» функционирует как объяснение провала учащегося при поступлении в колледж. В примере (3) студент сначала признает, что он мало сталкивался с носителями английского языка; затем продолжает жаловаться, что его устные навыки устарели. Можно увидеть связь между этими двумя утверждениями.

Важно отметить, что в настоящем исследовании термины «успех» и «неудача» понимались студентами самостоятельно. В примере (1) успех связан с навыками в английском языке в целом, в примере (2) — с институциональным достижением, а в примере (3) — с практическими навыками устной речи. Другими словами, определения не давались исследователями заранее. Напротив, они рассматривались как действия, производимые информантами. Всего при обработке было найдено 185 причин успехов и неудач в изучении языка.

На втором этапе кодирования причины были разделены на две группы, одна группа из 134 отрывков касалась успехов, а другая — из 51 отрывка — касалась неудач. Длина отрывков варьировалась от нескольких слов до целого абзаца.

Теперь полученные две группы данных читались, перечитывались, с тем, чтобы найти в них общее и дать им интерпретацию. Особое внимание уделялось двум аспектам объяснения — манере описания автором своей роли в изучении языка в сравнении с другими и на фоне окружающей обстановки; и описанию автором природы обучения, с учетом среды, приводившей к успеху или неудаче в изучении.

В результате анализа было выделено и подробно описано пять интерпретативных репертуаров или типов отношения обучающихся к своим успехам и неудачам в изучении английского языка. Это: 1) индивидуалистический репертуар (individualistic repertoire); 2) натуралистический репертуар (naturalistic repertoire); 3) эффективистский репертуар (efficiency repertoire); 4) институциональный репертуар (institutional repertoire) и 5) фаталистический репертуар (fatalistic repertoire).

Обратим внимание, что в приведенном примере часть психической жизни (атрибуции) понимается через ее языковые координаты — как речевые действия.

Путем достаточно скрупулезной работы с текстовым материалом (многоэтапного кодирования, «горизонтального» сопоставления категорий, собирания их в обобщающие кластеры и связывания друг с другом) авторы приходят к выделению нескольких интерпретативных репертуаров, которые, по сути, представляют собой символические ресурсы, используемые людьми для осмысления и форматирования определенного опыта (в данном случае — опыта успехов и неудач в изучении иностранного языка).

Заметим, что, как и в случае «грамматического анализа» психологических понятий и критического дискурс-анализа социальных позиций, в данном случае мы тоже имеем дело с дискурсивными аспектами сознания, при этом само сознание исчерпывается дискурсивной «поверхностью» (если продолжить пространственную метафору, то можно сказать, что психический мир лишается «глубины»: он не выражается посредством дискурса, а в некотором смысле существует как дискурс).

Позиционный анализ.В противоположность постструктуралистскому анализу имеющиеся версии позиционного анализа восстанавливают в правах индивидуального субъекта. То же самое можно сказать и об анализе в рамках теории М.М. Бахтина. Здесь субъект — отправная точка, в отличие от постструктуралистов, где, как мы видели, субъект — результат или продукт дискурса. В этом смысле и сторонники Бахтина, и представители позиционного анализа ближе к прагматической традиции: вопрос смысла решается ими в сфере межличностных отношений.

Основная идея позиционного анализа в том, что интерпретативные репертуары, нормы и правила, которым подчиняются высказывания, не существуют до актуальной языковой практики; интерпретативные репертуары имманентны актуальным языковым практикам, они встроены в коммуникативную реальность.

Язык — не медиум культурных репертуаров и не просто «сцена» разыгрывания идеологических дилемм; язык существует только в употреблении, причем интерпретативные жанры и нормативные дискурсы — сами суть формы языка, встроенные в актуальные языковые практики, а не независимые реальности, которыми собеседники лишь последовательно манипулируют в процессе социального взаимодействия [Bamberg, 1997; Harré, van Langenhove, 1999].

Отличие позиционного анализа от других форм дискурс-аналитических исследований ярко видно на примере понимания его сторонниками личностной идентичности. Как и в перспективе постструктурализма, идентичность в рамках позиционного анализа имеет дискурсивную природу. Она не может быть сведена к некой «внутренней» структуре индивидуума, который согласно своей личности организует и синтезирует различные языковые и социальные практики, соразмеряя их со своим «внутренним миром».

Однако в перспективе позиционного анализа идентичность нельзя рассматривать и как идеологический эффект дискурсов. Скорее, здесь она понимается как активное интерактивное образование, локальный показатель перспективы или позиционирования «я» перед лицом другого.

Идентичность формируется внутри продолжающегося разговорного взаимодействия благодаря использованию языковых ходов, сдвигов темы, контрастов, поправок, выбора лексики и местоимений, выразительных средств, интонационных паттернов, фигур речи и т.д. Культурные репертуары играют важную роль в определении идентичности, но они всегда опосредованы актуальными практиками взаимодействия.

Таким образом, позиционный анализ представляет собой некий синтетический вариант дискурс-анализа, сторонники которого пытаются уделять внимание как широкому социальному контексту, так и локальным ситуациям речи. Обратим внимание все же на то, что сторонники позиционного анализа возвращают эмпирического субъекта речи, но не человека в его целостности как субъекта речи: о структурах «внутреннего мира» здесь речи тоже не идет.

Известный вариант позиционного анализа был предложен Б. Дэвис и Р. Харре́ [Davies, Harré, 1991]. Под позиционированием Дэвис и Харре́ понимают дискурсивный процесс, посредством которого индивиды оказываются в пространстве разговора в качестве участников совместно продуцируемых повествовательных линий. В любом рассказе есть «логика» явной темы и некие «повествовательные линии».

Разговор порождает развитие нескольких повествовательных линий, каждая из которых организована вокруг определенного стержня (события, характеров, моральных дилемм). В качестве ресурса таких повествовательных линий можно назвать культурные клише — медсестра/пациент, дирижер/оркестр, мать/сын и т.п. При этом необходимо помнить, что эти культурные ресурсы воспринимаются людьми по-разному. Люди вступают в коммуникацию в соответствии с теми нарративными формами, которые им знакомы, но привносят в эти нарративы их собственные субъективные истории.

Говорящий позиционирует самого себя и других, адаптируя повествовательную линию, основанную на интерпретации культурных клише. Причем он делает это так, как будто «приглашает» других принять ее, что может не соответствовать желаниям собеседников по целому ряду причин.

Например, они просто могут не понимать смысла этой повествовательной линии или преследовать собственную повествовательную линию, будучи слепы к той, которую подразумевает высказывание первого говорящего. Возможна и попытка сопротивления. Либо собеседники могут принять повествовательную линию, просто считая, что у них нет выбора, но при этом чувствовать себя разгневанными, подавленными или оскорбленными.

С точки зрения Дэвис и Харре́ [Ibid.], для того чтобы понять, какие речевые акты имеют место, недостаточно выяснить интенцию говорящего (как это принято в теории речевых актов Остина и Серля) — нужно определить повествовательные линии, моментами которых являются данные высказывания. Только внутри этих повествовательных линий, прояснив формы позиционирования себя и другого, свойственные каждому говорящему (а именно решением этой задачи и занят позиционный анализ), мы сможем придать речевым актам определенность.

В приводимом ниже примере позиционного анализа Дэвис и Харре́ мы позволили себе изменить имена героев, чтобы сделать этот пример более читабельным на русском языке.

Пример позиционного анализа повседневного разговора[Davies, Harré, 1991].

Саша и Маша на конференции в чужом городе. Зимний день, дует холодный ветер. Саша и Маша идут по улице — они ищут аптеку, чтобы купить лекарство для приболевшей Маши, которая предлагает спросить дорогу, а не искать вслепую. Саша заскакивает во все магазины, чтобы посмотреть, нет ли там аптечного киоска. Вскоре становится ясно, что аптеки по соседству нет.

Саша и Маша делают остановку. Саша говорит: «Прости, что я протащил тебя всю дорогу, когда ты себя плохо чувствуешь». То, как он это говорил, удивило Машу. Она отвечает: «Ты не тащил меня, я сама решила пойти».

Это, в свою очередь, вызывает когнитивный диссонанс в Саше, и он заявляет, что чувствует ответственность, на что Маша говорит о своем нежелании, чтобы он брал ответственность на себя, поскольку это ставит ее в позицию человека, который не несет ответственности, и, следовательно, не способен принимать решения, касающиеся собственного благополучия. Затем они начинают спорить, верно ли, что если один берет ответственность на себя, то тем самым он лишает ответственности другого.

Для Саши обязанности имеют первостепенное значение. Он, прежде всего, никак не может понять, что выполнение само собой разумеющейся обязанности здорового заботиться о больном кто-либо может воспринимать как угрозу свободе, — для Саши это верх нелепости. Маша отвергает его заявление об ответственности, поскольку в ее мире невозможно принять, чтобы кто-либо позиционировал ее лишь как довесок к своим собственным действиям, а не как полноценного субъекта, и сама она тоже не может принять такой ситуации.

При этом Маша отчасти верит, что слова Саши не содержат в себе намеренной интенции поставить ее в эту позицию. Она полагает, что его слова непосредственно указывают на его общую установку по отношению к ней (и женщинам вообще) как к той, кто не является субъектом собственной жизненной истории. В общем-то, она знает, что Саша не хочет маргинализировать женщин, и именно поэтому обращает внимание на ту подчеркнуто объектную позицию, которая просматривается в его словах, отказываясь вступить в нее.

Однако протест Маши позиционирует Сашу как сексиста, что в свою очередь его обижает. Он пытается показать, что Маша неверно прочитала его слова. Но, безусловно, его попытки имеют такой смысл лишь в его моральном порядке межличностных обязательств, а не в ее.

Таким образом, каждый из говорящих привязан к уже имеющейся у него идее самого себя, которая была характерна для него до взаимодействия, — Маша к идее себя как феминистски настроенного субъекта, Саша к идее себя как человека, желающего выполнять социально требуемые обязательства. Они также привязаны к тому, как каждый из них слышит ситуацию. Протест обоих направлен против установления другим его собственных дефиниций и имеет для каждого сильную эмоциональную нагрузку.

Эпизод продолжается серией взаимных обид. В одной из них Саша обвиняет Машу в том, что она предпочитает действовать, исходя из худшего интерпретативного принципа, который, как он говорит, вообще характерен для феминистских и других миноритарных групп, — отвечать на «воображаемые обиды». Маша слышит в этих словах утверждение, что она без надобности усложняет свою жизнь, отчуждая от себя людей (в том числе и Сашу).

Это еще больше обижает Машу, чем первоначальное извинение, поскольку она видит себя уже не только лишенной субъектности, но и глупой и тривиальной, неприятным членом миноритарной группы, которая, только если будет правильно вести себя, сможет стать равноправным членом общества вместе с Сашей.

Ее первоначальный протест был направлен против того, что его слова лишают ее доступа в этот мир, желает он того или нет. Но до этого момента она верила, что его сознательные интенции были хорошие и именно поэтому стоит поднять эту проблему. Но сейчас она видит, что, даже зная, как неприятно ей быть позиционированной в его нарративе, он хочет всю ответственность за неравноправное обращение переложить на ее личностный стиль.

Итак, разговор двоих собеседников:

Саша: Прости, что я протащил тебя всю дорогу, когда ты себя плохо чувствуешь.

Маша: Ты не тащил меня, я сама решила пойти.

Какие речевые акты здесь имели место? Мы сможем ответить на этот вопрос, лишь определив повествовательные линии, моментами которых являются данные высказывания. Линия Саши, как она воспринимается Сашей: почти медицинское обращение, ассоциирующееся с позициями Саша=врач (медбрат), Маша=пациент. Речевое действие — сочувствие.

Линия Саши, как она воспринимается Машей: патернализм, связанные друг с другом позиции Саша=независимый, обладающий властью мужчина, Маша=зависимая, беспомощная женщина. Речевое действие — снисхождение.

Линия Маши, как она воспринимается Машей: совместное путешествие, позиции Саши и Маши — путешественники в чужой стране. Речевое действие — напоминание данной повествовательной линии.

Линия Маши, как она воспринимается Сашей: феминистский протест с позициями Саша=шовинист, Маша=встающая в позу праведного протеста. Речевое действие — жалоба, недовольство.

Как видим, два вполне разумных и интеллигентных человека общаются друг с другом таким образом, что практически оказываются втянуты в ссору, причина которой — в структурных особенностях самого разговора, а не в интенциях говорящих. Он не патерналист, а она не педантичная ханжа, но каждый ведом собственной повествовательной линией и связанными с нею позициями — так, что оказались возможными взаимные обвинения.

Авторы анализа подчеркивают, что на данном примере мы можем видеть, как двое людей могут проживать абсолютно разные нарративы, не понимая этого. Если бы Маша не выразила своего протеста, Саше не нужно бы было задаваться вопросом, как его позиция заботящегося может выглядеть в свете морального порядка того, чья позиция радикально отличается от его собственной. Без ее ответа он бы не осознал, что может быть услышан как патерналист. Ее молчание только подтверждало бы его моральный порядок.

Слова сами по себе не имеют смысла. Извинение Саши оказалось двусмысленным. В контексте нарратива Маши оно указывает на обиду. Точно так же ее протест против того, чтобы ее ставили в позицию беспомощной, ранит Сашу, поскольку в его истории этот протест ставит под вопрос то, что Саша принимает за универсальную моральную обязанность.

Таким образом, авторам анализа удалось показать относительную природу позиционирования: то, что выглядит очевидным из одной позиции, и что, казалось бы, доступно другому человеку, который просто должен интерпретировать и вести себя правильным образом, отнюдь не очевидно для человека в другой позиции. Как будет понято сказанное, зависит от того, какую повествовательную линию «проживает» собеседник.

В рамках каждой повествовательной линии существуют нормативные ожидания. Саша удивлен протестом Маши, так как в соответствии с конвенциями линии медицинский работник/пациент есть нормативные ожидания, что больной нуждается и принимает помощь. Безусловно, эта нарративная структура включает и случай трудного пациента. Для Маши, в свою очередь, привычно, что ее маргинализируют в мужских разговорах. Слыша в его словах обиду, она интерпретирует коммуникативные ходы Саши как демонстрацию нормативного мужского поведения. И конечно, внутри этой нарративной линии мужчины не способны осознать, как их патерналистская позиция лишает субъектности женщин, с которыми они общаются.

Итак, Дэвис и Харре́ признают конститутивную силу дискурсивных практик, и в то же время подчеркивают способность людей делать выбор этих практик. Можно сказать, что конститутивная функция любой дискурсивной практики — в создании условий для субъектных позиций, а субъектная позиция вбирает в себя и «концептуальный (интерпретативный) репертуар», и место для эмпирической личности. Приняв определенную позицию как свою собственную, человек неизбежно смотрит на мир из этой позиции, опосредуя свой взгляд образами, метафорами, повествовательными линиями и понятиями, релевантными той дискурсивной практике, которая их позиционирует. Среди продуктов дискурсивных практик — сами люди, их практикующие [Ibid.].

Нужно сказать, что в обществе существует множество противоречащих друг другу дискурсивных практик, в которые может быть включен любой человек, так что у каждого есть выбор. Однако зачастую люди, в силу собственной жизненной истории, оказываются «привязанными» к определенным повествовательным линиям.

Кроме того, в обществе существуют доминирующие линии, так или иначе довлеющие над нашим пониманием себя и других людей. В этом смысле наша реальная свобода выбора оказывается весьма и весьма ограниченной. К примеру, как показывает Дэвис в одном из своих исследований [Ibid.], традиционные дискурсивные практики, посредством которых действия интерпретируются в их гендерной специфичности, являются, вероятно, одними из самых устойчивых. Как можно видеть, теоретические основания позиционного анализа вполне сочетаемы с установками социальной критики, так что техники позиционного анализа могут успешно применяться в рамках критического подхода.

Подведем некоторые итоги. Мы попытались показать, что различные варианты дискурс-анализа в психологии нельзя воспринимать лишь как отдельные методы исследования сознания. Теоретики дискурс-анализа предлагают психологии своеобразную эпистемологическую перспективу, в которой объект психологии — психический мир — понимается как дискурсивная конструкция.

В отличие от традиционной психологии, основанной на допущении, что психика реально существует в качестве некоторой сущности, а язык лишь выражает то, что имеет место само по себе («реальное не рассказывается, оно существует») [Potter, Wetherell, 1987], сторонники «дискурсивного поворота» в психологии акцентируют конститутивную функцию языка и необходимость исследования «языковых игр», посредством которых существует то, что мы привыкли относить к психической реальности.

Традиционные для психологических исследований явления: личность, эмоции, пол, персональная идентичность, мотивация, мышление и т.п., — анализируются с точки зрения принятых в обществе дискурсивных форм их выражения [Джерджен, 2003; Онучин, 1999]. Если говорить наиболее общо, то сторонники дискурс-аналитических подходов подразумевают образ психологии, занятой раскрытием путей дискурсивного смыслообразования; язык в практиках его употребления становится начальной и конечной точкой анализа.

Выше мы специально подчеркивали, что акцент на конститутивной функции языка у сторонников дискурс-аналитических подходов принимает весьма радикальные формы, а предлагаемая ими версия психологии практически теряет свою дисциплинарную специфичность, растворяясь в социолингвистике. Зададимся вопросом, насколько все же предлагаемая сторонниками дискурсивных подходов эпистемологическая перспектива позволяет полноценно описывать человеческое сознание?

Безусловно, продвигаемые аналитиками дискурса конструкционистские представления о языке и его отношениях с реальностью (даже с той смысловой «реальностью», которая и мыслится как конструируемая в порядке дискурсивных практик) страдают существенными недостатками, и в свете сегодняшнего дня вряд ли правильно слишком буквально и негибко понимать утверждение, что отношения между сознанием и миром детерминированы языком и по этой причине в глубине своей являются «социально конструируемыми».

Представители дискурсивных подходов в психологии нередко недооценивают практическую составляющую бытия в мире, телесную и эмоциональную связь с миром [подробнее об этом см. в: Бусыгина, 2009]. Очевидно, что язык, являясь центральным конституирующим фактором, все-таки не может рассматриваться в отрыве от других — вне-дискурсивных — факторов.

Вместе с тем следует заметить, что свойственный сторонникам дискурс-анализа акцент на конститутивной функции языка позволяет по-новому взглянуть на ряд психологических проблем, в частности, в области качественной исследовательской методологии освоить проблематику культурно-символических ресурсов сознания.

Кроме того, на наш взгляд, в ряде случаев вполне возможно применение техник дискурс-анализа в рамках иных, отличных от собственно дискурсивных, более традиционных для психологии эпистемологических перспектив. К примеру, в ряде случаев нам ничто не мешает отследить приоритетные для того или иного человека интерпретативные репертуары и попытаться связать их, скажем, с особенностями его ценностно-смысловой сферы.

Предупредим, однако, что сама возможность такого рода эпистемологических совмещений всякий раз будет новой задачей, требующей от исследователя серьезного методологического анализа.

[Барт, 1994] «Запутанность и бесплодие психологии не следует объяснять тем, что она «молодая наука»; ее состояние несравнимо с состоянием, например, физики на ее ранних стадиях… Ведь в психологии сосуществуют экспериментальные методы и путаница понятий… Существование экспериментального метода позволяет полагать, будто мы располагаем средством справиться с беспокоящей нас проблемой; однако проблема и метод лежат здесь в разных плоскостях» [Витгенштейн, 1994, с. 319].

«Безусловно, психологи сообщают о словах, поведении испытуемого субъекта, но как о знаках ментальных процессов. — Это верно. Если слова и поведение, к примеру, выучены наизусть, они не интересуют психолога. И еще выражение «как знаки ментальных процессов» вводит в заблуждение, потому что мы привыкли говорить о цвете лица как о знаке жара. И теперь одна плохая аналогия объясняется другой плохой аналогией, так что в итоге только усталость освобождает нас от этих глупостей» [Wittgenstein, 1980, § 292].