Понятие «школьный страх» в российской психолого-педагогической литературе

Одной из проблем, с которыми сталкивается психолог в школе, является проблема школьных страхов. Особенно остро эта проблема стоит в начальных классах, где происходит становление учебной деятельности учащихся. Страх - аффективное (эмоционально заостренное) отражение в сознании конкретной угрозы для жизни и благополучия человека (А. И. Захаров). В своем исследовании мы определяем школьные страхи в широком смысле, т. е. как страхи, связанные со школой, что позволяет нам рассматривать содержание школьного страха как часть образовательного процесса школы.

В отечественной психолого-педагогической литературе школьные страхи первоначально рассматривались с точки зрения возрастных изменений в психическом развитии ребенка, без учета присущей им специфики. Так, по мнению ряда авторов (Н. И. Гуткиной, О. В. Хухлаевой и др.), ребенок, готовый к обучению в школе, не испытывает страха перед ней [Хухлаева, 2002]. А. И. Захаров считает, что предпосылки возникновения страхов в школьном возрасте кроются, во-первых, в проблемах развития ребенка до школы, а во-вторых, в тех социальнопсихологических изменениях, которые происходят с ребенком на момент поступления в школу. «Ведущий страх в данном возрасте - это страх быть не тем, о ком хорошо говорят, кого уважают, ценят и понимают» [Захаров, 1986].

В последнее десятилетие стали появляться более детальные исследования, посвященные анализу именно школьных страхов, представленные такими авторами, как Ю. В. Климакова, В. А. Петченко и др. Эти исследования описывают, как правило, какой-либо один аспект школьного страха, без учета основного фактора возникновения, развития и преодоления школьных страхов - учебной деятельности младшего школьника. Острые проявления школьных страхов традиционно попадают в сферу интересов клинической психологии и психиатрии. Психиатры выделяют школьные фобии, связь которых с образовательной ситуацией рассматривается только в том случае, если данная фобия относится к дидактогенным расстройствам.

Один из отечественных исследователей страхов - Ю. В. Щербатых при описании содержания основных страхов не выделяет этап обучения ребенка в школе и затрагивает только один страх, связанный со школой: страх перед экзаменом, однако и его рассматривает в широком социальном контексте.

Н. П. Слободяник видит причину возникновения страха в некорректном поведении участников образовательного процесса, наложенном на сложности психического развития ребенка. Близким к этой позиции является исследование Ю. В. Климаковой, посвященное анализу страха ошибки у детей начальных классов. При этом анализ страха ошибки основывается в большей мере на представлении о страхе в клинической психологии: рассматриваются взаимоотношения ученика и учителя, выделяется ведущая роль эмоционального развития ребенка [Климакова, 2000].

Часто в литературе, посвященной страхам в школьном возрасте, вообще не встречается понятие «школьный страх». Так, в работе Т. А. Арефьевой и Н. И. Галкиной, описывающей подходы к преодолению страхов у детей, в перечне факторов, вызывающих страхи, школа и система школьного образования не упоминаются [Арефьева, 2005].

В целом можно сделать вывод, что в отечественной теории педагогической психологии пока не существует серьезного обобщения проблемы школьных страхов. В исследованиях, посвященных школьным страхам, школа обычно выступает в качестве фактора возникновения школьного страха и в очень редких случаях - как фактор преодоления данной проблемы.

Авторская методика исследования школьных страхов первоклассников

Цель нашего исследования: изучить изменения в распределении содержания школьных страхов первоклассников в течение учебного года.

На основании теоретического анализа литературы и пилотажного исследования школьных страхов учащихся 1-4 классов были выдвинуты следующие требования к методике и методу исследования содержания школьных страхов у учащихся первых классов:

1) методика должна диагностировать наличие или отсутствие различных по содержанию школьных страхов, а также выявлять уровень их выраженности;

2) необходимо обращение ко всем участникам образовательного процесса (не только к школьникам, но и к родителям и педагогам);

3) методика должна быть непродолжительной по времени предъявления и времени обработки и интерпретации результатов;

4) с целью возможности исследования динамики школьных страхов в течение всего

периода обучения в начальных классах методика должна предъявляться неоднократно.

Проанализировав методы и методики изучения страхов вообще и школьных страхов, в частности, мы пришли к выводу о необходимости разработки собственного инструментария, позволяющего исследовать школьный страх именно на начальном периоде обучения в школе. На основании выделенных выше требований автором статьи под руководством И. А. Мещеряковой была разработана и апробирована система опросных методов, направленных на исследование школьных страхов первоклассников.

Из многообразия школьных страхов были выделены наиболее часто встречающиеся страхи первоклассников:

• перед выполнением домашнего задания (забыть сделать, не успеть, общая тревога);

• перед различными людьми в школе (одноклассниками, детьми из параллельных классов, старших классов, персоналом и администрацией школы).

Определены следующие травмирующие ситуации, которые могут вызвать страх перед учителями:

• нарекание со стороны учителя («учитель будет ругать»);

• оценивание («боится плохой отметки», «сделать что-то неправильно на его уроке»);

• личностные взаимодействия с учителем как на уроке, так и во внеурочное время («боится обращаться к учителю на уроке, на перемене»).

На основании пилотажных исследований (2004-06 гг.) были составлены анкеты для учащихся, их родителей (и законных представителей), учителей, работающих в первом классе, а также схема наблюдения для психолога-исследователя.

Результаты исследования

Исследование проводилось в течение 2007-08 учебного года в одной московской прогимназии. В нем принимали участие 81 первоклассник, 97 взрослых представителей ребенка, 12 учителей, преподающих в первых классах.

В табл. 1 представлена общая схема исследования школьных страхов первоклассников.

Процедура исследования. Анкеты родителям предъявлялись на родительском собрании или в запечатанных конвертах. Детям анкета предъявлялась на занятии с психологом в группе. Во время обследования обстановка была доброжелательная, отказов от выполнения не наблюдалось. Данные психолога были получены в ходе наблюдения на уроках и во внеурочное время с учетом бесед со всеми участниками образовательного процесса.

Таблица 1

Обработка результатов. При анализе анкеты учитывалось наличие и степень выраженности выделенного страха.

|

Этапы / виды работы |

Анкетирование родителей |

Анкетирование детей |

Беседы с учителями |

|

Первые дни ребенка в школе |

Анкета 1 |

Не проводится |

Заявление о проблеме исследования |

|

Период адаптации (октябрь) |

Анкета 2 |

Беседы с детьми, выделенными родителями, учителями или психологом в процессе мониторинга |

Беседы по вопросам Анкеты 2 |

|

Конец первого полугодия 1-го класса |

Анкета 2 |

Консультационные беседы по конкретным случаям |

|

|

Начало 4-й четверти |

|

Анкета для детей |

|

|

Окончание 1-го класса |

Анкета 2 |

Не проводится |

Основные результаты

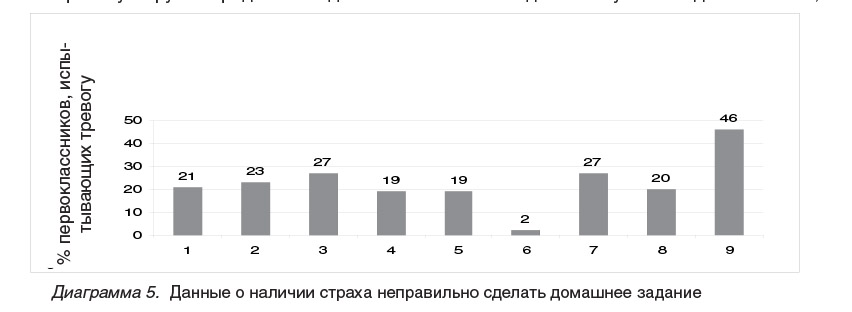

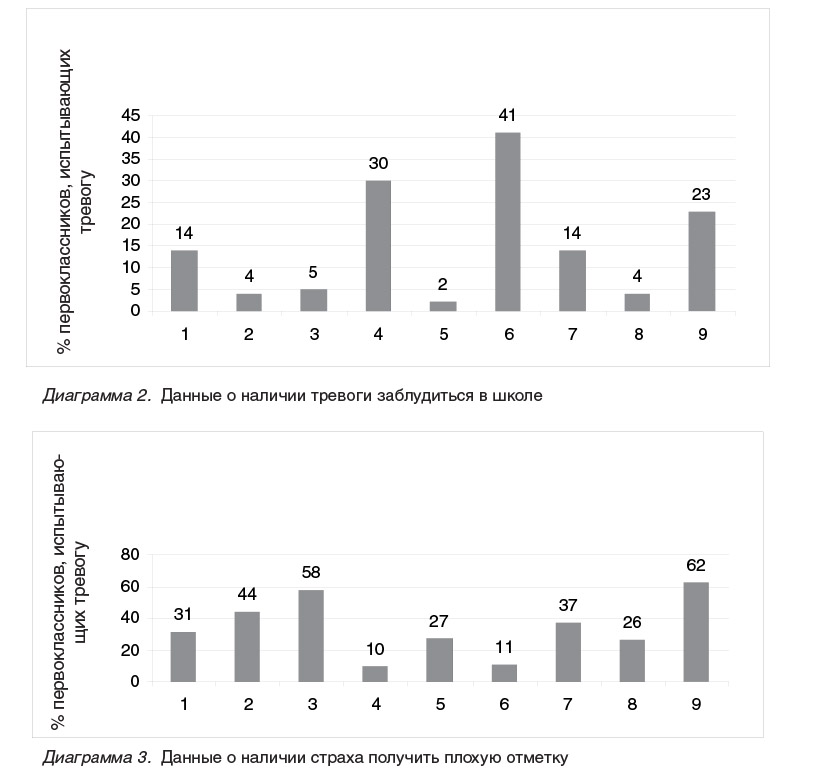

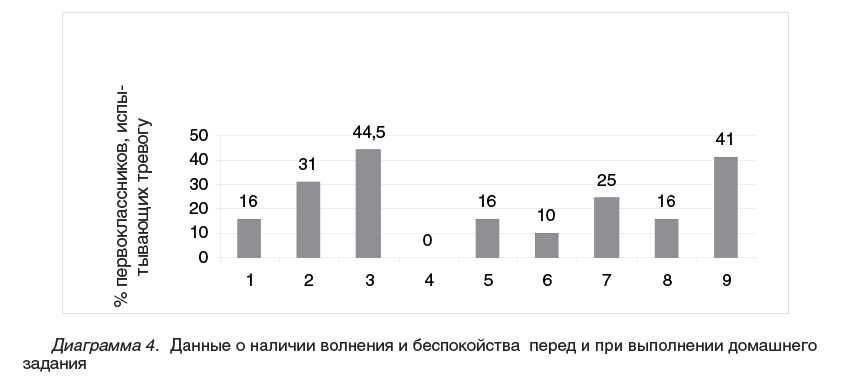

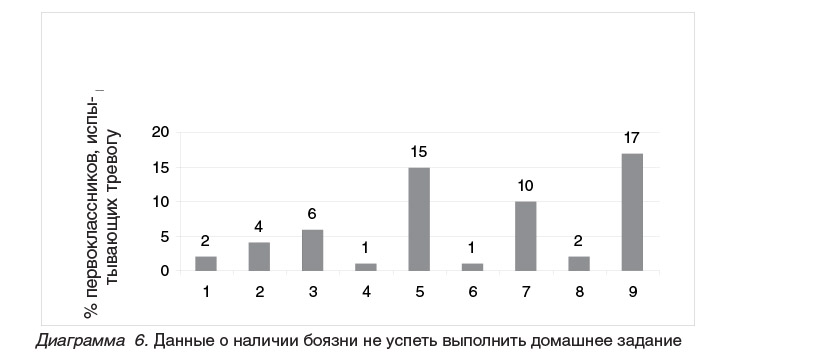

Для удобства рассмотрения динамики изменения школьных страхов первоклассников данные представлены далее в виде диаграмм по каждому страху. В них полученные результаты выражены в процентном соотношении от числа всех детей.

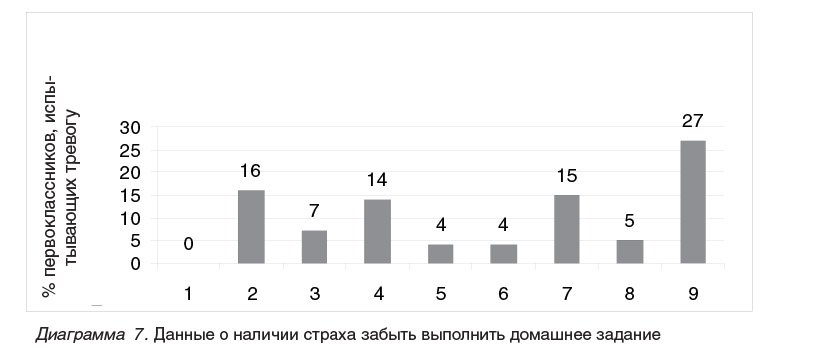

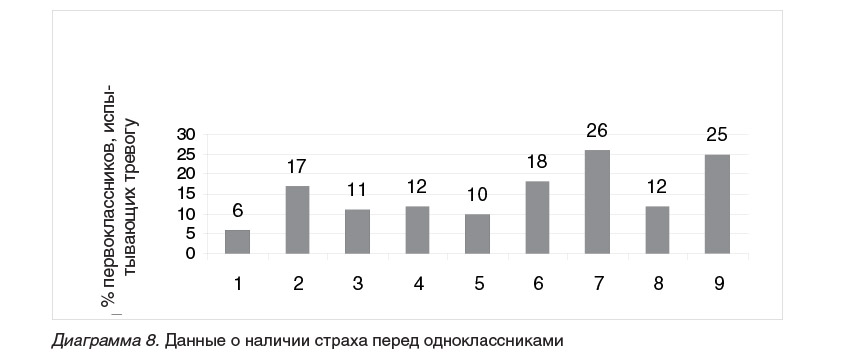

1 столбец - данные, полученные по результатам обработки анкет родителей, заполненных в октябре;

2 - данные анкет родителей (декабрь);

3 - данные анкет родителей (конец учебного года);

4 - данные опроса учителей, работающих в первых классах, проведенного в октябре;

5 - данные опроса учителей в апреле;

6 - данные наблюдений психолога-исследователя в середине октября;

7 - данные наблюдений психолога в декабре;

8 - данные наблюдений психолога в мае;

9 - данные, полученные в результате анкетирования учащихся первых классов в апреле.

Первым в нашей анкете и наиболее распространенным в начале учебного года является страх расставания с родными перед школой.

Как видно из диаграммы 1, проблема страха расставания с родными более беспокоит учителей и психолога в начале учебного года. К концу учебного года этот страх отмечался только у детей, имеющих проблемы в обучении и взаимодействии в школьном коллективе.

Следующим «проходящим» страхом является «страх заблудиться в школе» (диаграмма 2). Для образовательного учреждения, в котором проходило наше исследование, эта проблема является актуальной в связи со сложной архитектурой здания школы и с тем, что каждый урок проходит в отдельном кабинете.

Данный страх также уменьшается со временем в процессе адаптации ребенка к школе. Родители редко замечают данный страх у ребенка, так как он проявляется только в школьной ситуации. При этом дети не просто боятся заблудиться, они боятся не успеть на урок и пропустить что-то важное. Преодоление данного страха также не требует специальной работы школьного психолога, так как в процессе адаптации дети «изживают» его.

Наиболее частым страхом, описанным в периодической литературе, является страх отметки, данные по этому страху представлены в диаграмме 3.

По нашим данным, страх «получить плохую отметку» наиболее распространен среди первоклассников, несмотря на то, что в первых классах формально нет отметочной системы оценивания. В рассматриваемой нами группе в конце декабря (во время второго анкетирования родителей) некоторые учителя ввели отметочную систему оценивания, но ставили только положительные отметки за хорошие работы. Тем не менее, 62 % первоклассников указали, что боятся получить плохую отметку. Возможно, это связано с тем, что отсутствие четкой обратной связи со стороны учителя несет для ребенка психотравмирующее воздействие и способствует развитию «выдуманных» страхов. При этом к концу первого класса число подверженных ему учеников несколько уменьшилось, возможно, благодаря проведенным с ними беседам о смысле отметки и ее критериях.

В первом классе не должно быть домашнего задания, однако во многих школах детям задают на дом просмотреть пройденный материал, доделать, прописать узоры в прописях, прочитать, выучить стихотворение и т. п. Поэтому дети все же имеют домашнее задание, и выполнение его сопря

жено с некоторыми трудностями. Ребенок должен организовать свою деятельность самостоятельно и выполнить задание в обстановке, отличной от урока, без учителя.

Диаграммы 4-7 посвящены страху перед выполнением домашнего задания. Мы конкретизировали страхи, относящиеся к домашнему заданию.

По мнению родителей, с увеличением количества домашних заданий все больше детей испытывают беспокойство при их выполнении. При этом учителя в начале учебного года вообще не рассматривают данную проблему, считая, что «данные задания слишком просты и не могут вызывать страха». Однако к середине года обнаруживаются учащиеся, испытывающие тревогу при выполнении задания. Эти дети или долго не могут приступить к выполнению, или часто подходят уточнить что-либо к учителю. Некоторые дети отказываются выполнять работу в группе продленного дня.

Одной из проблем в выполнении домашнего задание является страх сделать его неправильно. На уроке, в условиях групповой или фронтальной работы, контроль осуществляют учитель или другие дети. После уроков первичный контроль ложится на самого ребенка: родители или учитель ГПД чаще всего только проверяют выполненную работу.

Как мы видим, большое число детей (46 %) боятся сделать домашнее задание неправильно. Это связано со становлением нового статуса ребенка, формированием новой для него учебной деятельности, желанием преуспеть в этой деятельности.

Большая нагрузка в школе, а также во внеучебной деятельности приводит к дефициту времени у детей. В пилотажном исследовании были отмечены дети, имеющие страх не успеть сделать домашнее задание.

В первом классе данная проблема не актуальна для родителей. К концу учебного года учителя отметили данную проблему у 15% учащихся. У первоклассников нет дневников, домашнее задание не записывается, а отмечается в учебнике или же ребенок должен его запомнить. Не всем детям удается точно запомнить задание учителя и донести информацию до родителей.

В нашем исследовании более четверти детей боятся забыть выполнить домашнее задание (27 %). Чаще всего этот страх касался предметов, которые проходят 12 раза в неделю. Многие дети задание по эти предметам оставляют «на потом» и забывают о нем. К концу учебного года многие из детей, испытывающих подобные страхи, стали записывать задание в блокнот, уточнять задание у других учеников, поэтому число детей, испытывающих страх забыть сделать домашнее задание, сократилось.

Учебное и внеучебное взаимодействие с учащимися школы является неотъемлемой частью образовательного процесса. На диаграмме 8 представлены данные о наличии страха перед одноклассниками.

Уровень боязни детей из 2-4 классов довольно низкий: не более 2 человек, по мнению взрослых. Первоклассники более боятся детей из своего класса, чем сверстников из других класов. Несмотря на возможность взаимодействия с детьми из параллельных классов в школе во внеурочное время, сверстники, обучающиеся в одном классном коллективе, более эмоционально значимы и, следовательно, вызывают больше как положительных, так и негативных эмоций.

Школьный страх перед одноклассниками, по нашим данным, имеет определенную динамику, обусловленную становлением учебной деятельности и законами формирования коллектива. В период адаптации к школе все внимание детей направлено на учебное взаимодействие с учителем. В середине второй четверти начинает складываться детский коллектив класса. В это время возрастает количество конфликтов в классе, что приводит к увеличению числа детей, боящихся одноклассников. Чаще всего страх вызывают агрессивные, не адаптированные к учебному взаимодействию дети. В ходе дальнейшей работы по формированию коллектива класса на первое место выходят общие цели класса, разрешаются многие конфликтные ситуации, и, как следствие, снижается число детей, боящихся своих одноклассников.

Заключение

Таким образом, мы показали, что, вопервых, существует изменение в распределении наличия разных по содержанию школьных страхов в течение первого года обучения ребенка в школе. Во-вторых, изменение в распределении школьных страхов в группе в большей мере определяется изменениями образовательного процесса в первом классе:

• в начале обучения преобладают страхи адаптации: расставания с родными, заблудиться, не успеть;

• в середине года типичными могут быть страхи отношений с одноклассниками, другими детьми;

• введение системы оценивания (только положительные оценки) приводит к увеличению страха получить плохую отметку;

• различия в распределении страхов по половому признаку незначительны и касаются только некоторых страхов (страх отметки, страх одноклассников).