Учись кромсать листы картонные,

Пилить дрова, ковать металл,

Тахитоскопы электронные

Изготовлять из старых шпал.

Леонид Венгер – сыну Александру

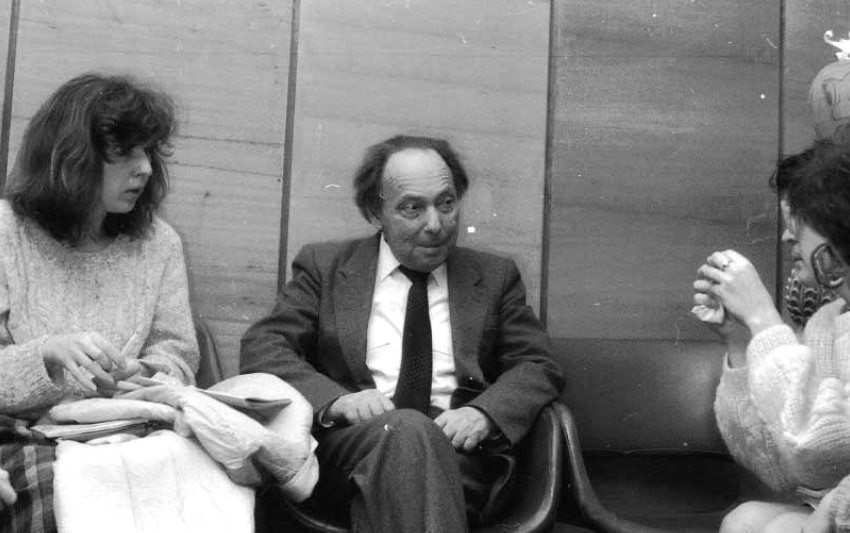

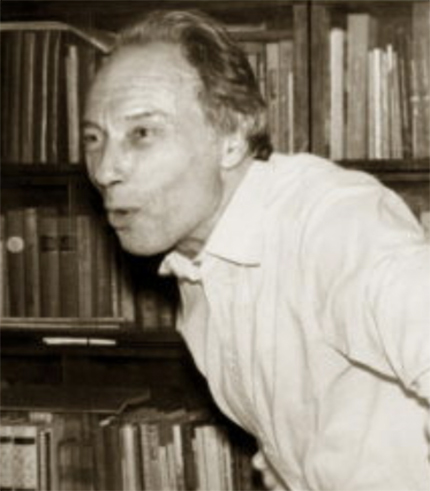

26 мая 2025 года мы отмечаем столетие со дня рождениия доктора психологических наук, профессора Леонида Абрамовича Венгера - одного из ярчайших представителей поколения творцов культурно-исторической психологии, выдающегося детского психолога, который внес радикальные коррективы в картину психического развития ребенка, усилив штрихи, лишь намеченные Выготским. В недрах лаборатории психофизиологии Института дошкольного воспитания АПН СССР, открытой специально для Леонида Абрамовича его учителем, основателем и директором Института Александром Владимировичем Запорожцем, им с замечательным коллективом вынашивались идеи новой дошкольной образовательной программы, где были бы учтены эти коррективы.

Программу назовут просто и точно — «Развитие» (на ее базе вскоре вырастет программа «Одаренный ребенок»). По ней в 1990-х годах заработают по всей стране детские сады, а Л.А. Венгер и его сотрудники станут бесспорными лидерами мощного инновационного движения в дошкольном образовании. В 1996 г. разработчики получат Премию Президента РФ в области образования, наряду с коллективом В.В. Давыдова. Леонид Абрамович уже этого не узнает, его не станет в 1992 г. Программа востребована и сегодня, по ней работает третье, если не четвертое поколение воспитателей в разных уголках страны.

А тогда прорывные идеи возникали буквально в подвале – подвальном помещении, которое длительное время занимала лаборатория в арендованном Институтом здании в Замоскворечье, в Климентовском переулке. На другом конце подвального этажа находилась другая такая же лаборатория развития речи Феликса Алексеевича Сохина. Дышать в подвале было нелегко, но сотрудники не покидали его допоздна, покуда шли горячие обсуждения. Наука, как и повелось у нас, часто творилась в таких условиях. Но надолго не задерживалась в «подвале» - результаты штудий апробировались в экспериментальных садиках. Правда, как вспоминала любимая ученица Венгера Ольга Дьяченко, «штудийные» заготовки иногда не работали в дошкольной группе и приходилось возвращаться к «штудиям» - не для того, чтобы просто переписать конспекты занятий с уточнениями, а для того, чтобы заново осмыслить суть дела. По этому тоже узнается наука, в отличие от опытничества. Это было нормой в научной школе Венгера, где бы и в чем бы ни воплощались ее поиски.

Л.А. Венгер создал и довел до филигранной реализации то, что можно было бы назвать скульптурным подходом к развитию ребенка-дошкольника, когда «отсекается все лишнее». Фрагментарная передача мысли скульптора, художника и поэта Микеланджело, оставляя вопросы (хотя сам он дает ответ в своих стихах). Что «отсекается», по какой линии, что остается. Наконец, в чем «отсекается»? Вероятно, в произвольном действии, если переводить разговор в плоскость психологии. Произвольность действия, в итоге, его свобода достигается диалектичной ценой погашения избытков степеней свободы (Н.А. Бернштейн, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко). Это свобода от избыточных импульсов поведения (Л.С. Выготский), выделение себя из малого «поведенческого хаоса» в большом – «мировом». Когда человек не ведется на обстоятельства, а ведет себя в них и заставляет их «вести себя» в соответствии с человеческим замыслом.

Но что считать «импульсом»? В творчестве импульс может приобретать величайший смысл, хотя мы этого не осознаем, пока не приобрел… Или наоборот – туго запеленованный ребенок свободен? В какой-то мере – это шаг к свободе, связанные ручки и ножки «освобождаются» от «лишних движений». А какие нелишние? Пока знает (догадывается) только взрослый. А можно ли освободить человека помимо его воли, «за него». Но, может быть, пеленая ребенка, мы «выделяем» из стихии, с которой он слит, не ведая различий между внешним и внутренним, отграничивая «место» для возникновения будущей «самости». А пеленки в чем-то близки материнским объятиям, в которых он и свободен, и спокоен, и умиротворен, будучи составляющей «пра-мы»? Тем более, пеленание сопровождается объятиями…

Ставим вопросы в обостренно «детской», наивной форме лишь для того, чтобы подчеркнуть их остроту. На них продолжает отвечать школа Выготского, и ответы Л.А. Венгера бесценны.

Сенсорные эталоны в известной концепции А.В. Запорожца и Л.А. Венгера выполнят функцию не ограничителей, а расширителей, амплификаторов детского видения. Это своего рода искусственная «сетчатка», вынесенная вовне для придания видению человеческой избирательности. Сенсорные эталоны позволяют удерживать в предметах специфически культурную форму, чтобы ребенок сам смог упорядочивать мир в логике культуры, а вовсе не смотреть на вещи сквозь их призму. И главное – самостоятельно строить образ мира в той же форме. И воплощать ее в адекватном содержании для себя и для другого человека.

Зачем, ребенку еще как-то учиться схватывать вещи, если он рождается с готовым цеплятельным («обезьяньим», по Павлову) рефлексом, зачем ему развивать произвольное внимание, если есть поначалу безотказно срабатывающий «рефлекс сосредоточения» и т.п.? Однако цепляние у ребенка никогда не становится хватанием – оно просто вскоре отмирает. А хватание возникает заново, в рамках того же младенческого комплекса оживления (как его назвал Н.М. Щелованов), – когда ребенок при виде взрослого без всякой практической нужды сжимает и разжимает кулачки, улыбаясь и гуля (исследование С.Ю. Мещеряковой). Почему? Потому что цепляние «не чувствительно» к форме предмета, который оказывается в руках. Особенно – если эта форма придана ему другими людьми, человечеством, человеческой культурой. В виде некоего материализованного «замысла». Новорожденному безразлично, за что цепляться - за руку или за палку. А вот погремушку или ложку нужно именно схватить, воссоздав в акте хватания их особую форму. Чтобы потом действовать с этими предметами целенаправленно, по их человеческому предназначению).. Не забудем, что погремушку малыш получает из маминых рук, которые движут ею перед ним, постоянно вовлекая в это движение ручонки младенца. Хватая погремушку из рук мамы, он схватывает рисунок маминого движения.

Можно сказать, что погремушка - остановленный момент этого живого движения «на двоих» по замыслу, который кроется в ее устройстве и в этом движении приобретает смысл. А когда малыш трясет ею один, у него появляется цель.

А цепляние новорожденного – бессмысленно и бесцельно. Известно, что в первом полугодии жизни до определенного момента предмет, который выпал из детских ручек «перестает существовать» для малыша. Он не тянется к нему, не ищет его. Как будто бы ничего и не было. Просто «зацепилось».

А чтобы не «цеплялось», в культуре возникли моторные эталоны, как и сенсорные (та же погремушка – синтез одного и другого). Сенсорные эталоны не придумали А.В. Запорожец и Л.А. Венгер, но они – «от имени культуры» - донесли их до детей в виде ее образцов. В культуре по-особому структурирован мир. Но ведь и она поначалу предстает маленькому человеку как хаос, в котором все может стать образцом. Нужна система ориентации, путеводитель – для глаз, ушей, ума… Нужен навигатор познания. Чтоб не «цеплялось» за все, что попало. И сенсорные эталоны – только навигаторы.

Смысл не в том, чтоб мысленно приложить к небу синий кружочек, который меня в садике учили реально прикладывать к другим синим предметам. А в том, что я «знаю меру», умею пользоваться культурным эквивалентом синевы, даже если примешались какие-то полутона. Поэтому очень важно быть способным создавать, творить руками то, что предстоит увидеть, варьируя форму, условия, эталон в целом. Именно на этом настаивал Л.А. Венгер. Совсем неслучайно в его лаборатории был развернут уникальный цикл исследований в области детского конструирования. И сенсорное воспитание выступило органичной частью умственного, как и, позднее, художественного, развитие сенсорики и перцепции – становления творческих способностей.

И движение от сенсорных эталонов к образным моделям, все более и более схематизированным, а от них – к сфере символов, всем тем, чем овладевал ребенок «по Венгеру», было не простым усложнением «системы опосредствования». За сенсорным эталоном «ловится взгляд» другого человека, взрослого «рядом», который этот эталон задал и, если требуется, скорректирует. В образной модели этот «взгляд» еще присутствует в остаточном виде, но тут с опорой на нее, ребенок должен выстроить собственный взгляд на «вещи». Обобщенная помощь, из которой уже не извлечешь «конкретной рекомендации». Только сам найдешь способ действия. А символ – вовсе освобождает от конкретики «чужих взглядов», и сквозь него ребенок может лишь увидеть мир и себя в нем «глазами человечества» как своими. Восприятие превращается в воображение. Это тоже начал изучать Л.А. Венгер, а продолжила О.М. Дьяченко.

Так «по Венгеру» и, в общем, «по Выготскому». Отсечение лишнего, скульптура развития, когда «не лишним» в итоге остаешься только ты сам.

Поздравляя на заседании ученого совета друга Николая Николаевича Поддъякова с 60-летием, он сказал: «В мире много научных сотрудников, а ты – УЧЕНЫЙ». Этим словом он дорожил, потому что сам был, прежде всего, ученым. Банально, но это так: он не работал в науке, он жил ею. А те глубины, которые открывались в кабинете над книгами и рукописями, в экспериментах с детьми, Леонид Абрамович измерял ширью жизни, которую обожал, умея щедро и талантливо делиться ее счастьем с другими.

Читаем Венгера?

Владимир Кудрявцев,

доктор психологических наук,

профессор Московского института психоанализа

и Московского государственного психолого-педагогического университета,

заместитель главного редактора журнала

«Культурно-историческая психология»