В настоящее время учеными-психологами все более осознается необходимость рассмотрения человека в его целостности, не только как телесного и душевного, но и как духовного существа. Если в зарубежных классических теориях личности духовная сфера замыкалась в различные специальные подструктуры (У.Джеймс — «чистое Я», З.Фрейд — «сверх-Я», А.Маслоу — «самоактуализирующаяся личность», Ф.Перлз — «интегрированная личность»), то в отечественной советской психологии в качестве такой самостоятельной сферы духовного бытия человека, сферы его доминирующих отношений (В.Мясищев) выступала идеологическая надстройка личности. Подобное понимание не так далеко отстояло от представлений русской православной философии и психологии (П.Флоренский, Л.Карсавин, В.Соловьев и др.) и позволяло избежать крайнего западного психологизма в рассмотрении духовности человека, вредного не только узостью философского мышления, но и определенной практикой понимания духовного развития личности. Так, современная западная система психологического консультирования и тестологического обследования личности замкнулась в структурном представлении о духовности, сузив его до отдельного, хотя и сложного свойства человеческого индивидуума. Напротив, в современной отечественной психологии отход от искаженного коммунистической идеологией понимания духовности сопровождается поиском высших форм бытия личности не в тесных рамках психологизма, а в надмирном существовании человека, образе Божьем в нем. С духовной точки зрения это позволяет психологу избежать «идолизации» человеческой личности (свящ. Михаил Дронов, 1998), а с точки зрения психологической практики — расширить сферу консультирования за счет анализа проявлений духовного бытия человека в его личностном самоопределении. Здесь открывается путь и для дальнейшего духовного роста человека.

В этом случае у психолога-консультанта естественно возникает вопрос, как быть с людьми неверующими. Однако, отсутствие веры, на мой взгляд, — лишь мнимое препятствие на пути духовно ориентированного консультирования. Подобно мольеровскому герою, который только в зрелом возрасте обнаружил, что всю жизнь говорил прозой, любой человек, знает ли он об этом или не знает, является духовным существом.

Вспоминается случай из практики, когда на консультацию пришел отбывающий наказание преступник-убийца с таким вопросом: почему, просидев в тюрьме пять лет, он до сих пор не испытал никакого раскаяния — «ведь это, наверное, ненормально?». Это, по нашему мнению, было запросом неверующего человека — помочь обнаружить и понять собственную духовность. Вопрос этот для человека мучителен. Но величайшей пошлостью (а с духовной точки зрения — преступлением) было бы просто избавить его от этих мучений, погрузив в легкий транс и воздействуя, например, средствами какого-нибудь гештальт-, нейро-, или другого психотерапевтического программирования. Однако и навязывать то или иное вероисповедание психолог не имеет права, тем более, он не должен пытаться подменять собой священника. На наш взгляд, верующему православному психологу в подобной ситуации следует обратить внимание пациента на существование отдельной духовной сферы, которая и является в данный момент причиной мучений. Важно показать ее отличия от душевной и телесной сфер, разъяснить, что раскаяние имеет не только психологический смысл (как катарсис), но и духовный, и что без духовного покаяния, предполагающего духовное изменение личности, психологическое раскаяние не избавит от нравственных мучений. Покаяние в прямом переводе с греческого и означает «изменение ума». Православный психолог может использовать (вместо детских сказок, по методу сказкотерапии) рассказы из жизни святых, ранее бывших грешниками. Никто не может запретить ему также рекомендовать для чтения труды святых отцов, например, «Добротолюбие». В данном случае психолог не занимается проповедью веры, но лишь показывает на примерах, как решались духовные вопросы людьми, которых можно с уверенностью назвать величайшими специалистами в своей области.

Перейдем, однако, к теоретическим последствиям, которые влечет за собой принятие духовного рассмотрения человека в практике психологического консультирования. Как нам представляется, для того, чтобы православному психологу было легче осуществлять такую психологическую помощь, необходимо проанализировать ряд ключевых понятий современной психотерапии и психологии личностного роста под углом зрения их соотношения с содержанием христианской духовной традиции. Эта задача не только не для одной статьи, но, очевидно, и не для одной книги. Однако ничто не мешает с чего-то начать, и мы предлагаем начать с гештальт-терапии. Тому есть ряд причин. Одна из них заключается в том, что смысловые основания этого направления мировой психотерапии привлекают многих духовно ориентированных психологов. Вспомним содержание так называемой гештальт-молитвы: «Я это я, а ты это ты, и я пришел в этот мир не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, и ты пришел в этот мир не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям. Если наши ожидания совпали, то это прекрасно, если нет, то этому нельзя помочь». Нередко зафиксированная в этих словах позиция толкуется как крайняя форма индивидуализма, но давайте вспомним рассказ, помещенный в сборнике «Благочестие», о неком великом старце, христианском подвижнике. Он отказал властителю в личном общении, чем весьма обидел его. В скором времени сын сестры сего старца оказался в темнице по небольшому, но справедливому обвинению. Пользуясь этим, властитель предложил женщине устроить ему встречу с иноком в обмен на то, что он закроет глаза на незначительное преступление ее сына. Когда же та пришла к брату, он велел передать ей: «Имярек детей не имеет, а потому не болезнует», — и отказался выйти к ней из своей кельи. Властитель прислал к нему спросить, как поступить с преступником, старец ответил: «Наказать по справедливости, строго в рамках закона». В заключение рассказа говорится, что и властитель, и нерадивый преступник в дальнейшем обрели большую силу веры. Итак, разве не вел себя старец в соответствии с гештальтистской «молитвой»? И да, и нет. Разница заключается в том, чем он руководствовался в своем решении. Действительно, просто так облегчая людям их положение, не преследуя при этом цели открытия им горизонтов духовной жизни и исцеления души, мы помогаем им замкнуться в удобном и комфортном индивидуализме. Если же мы имеем в виду духовное измерение человека, то вся работа психолога обретает совершенно иной смысл. Для этого, как мы уже отметили выше, необходимо те понятия, на которые опирается практика психологической помощи, пересмотреть с точки зрения их духовного содержания.

В данной статье мы предлагаем опыт такого анализа относительно двух центральных понятий гештальт-психологии — цикл контакта и сопротивление. Но прежде мы бы хотели сопоставить понятие «гештальт» с предложенным православным философом Н.О.Лосским понятием «субстанциональный деятель», а также с производными от него понятиями «интуитивно-деятельностный элемент», или «психоид»[II] . В контексте, важном для нашего понимания, мы будем использовать два последних термина как синонимы и одновременно как некое релевантное противопоставление общеизвестному термину «гештальт».

Интуитивно-деятельностный, далее неделимый элемент психики (психоид) объединяет в себе следующие свойства психического:

• Синхронизм внешнего и внутреннего состояний, нераздельно присутствующих в психическом отражении, в основе которого лежит пересечение во времени трех рядов явлений: психического (душевного), физического и физиологического (телесного);

• Рефлекторный (деятельный) характер психического отражения, обеспечивающий изоморфное (точно скопированное) присутствие объекта в психическом образе, контроль совместной психодинамики изменения субъекта и объекта;

• Непосредственную (интуитивную, по Н.О.Лосскому) данность объекта субъекту;

• Освобождение психического от оков физического пространства и времени, что позволяет определить душевные психические явления как специфический объект познания, не сводимый к сумме физических (и физиологических) процессов, т.е. говорить о психологии как самостоятельной науке.

«Я есть источник и носитель событий ... они возникают и исчезают во времени; но сам я не возникаю и не исчезаю во времени, я есмь то же самое я, ... я стою выше времени, ... от меня зависит, сколько времени я совершаю акт внимания. Следовательно, я, как творец временной формы своей жизни, есть существо сверхвременное» (Лосский, 1938). Эти утверждения Н.О.Лосского являются завершением концепции субстанционального деятеля как носителя психического (души). Они представляют абсолютную идеальную модель души, свободной и подчинившей себе физическое, из чего следует вывод: «Каждый деятель живет жизнью целого мира. В этом смысле весь мир построен так, что все имманентно всему, то есть все существа бессознательно или сознательно имеют при себе жизнь друг друга» (там же). Этот, по существу, центральный тезис философской системы Н.О.Лосского завершает его концепцию интуитивизма.

Очевидно, что эти абсолютные закономерности являются лишь некой предельной точкой развития души, недостижимой в этом мире, где, и с теологических, и с научных позиций, душа человека в существенной мере связана оковами физического мира — пространственными и временными. Свобода и целостность психической личности, проявляющаяся в моменты творческого прорыва из повседневности, сама опирается на вполне конкретные психодинамические закономерности в специфическом субъективном (психологическом) пространстве и времени. На исследовании этих закономерностей построен классический психоанализ З.Фрейда, гештальт-психология Коффки, динамическая теория личности К.Левина, глубинная психология К.Юнга, практически все психологические концепции ХХ века.

Для того, чтобы понять идеальность конструкции Н.О.Лосского, достаточно вспомнить о неврозах как неотъемлемой форме бытия индивидуальной души, проявление которой собственно и означает меру удаленности конкретного индивида от того идеального состояния, когда «субстанциональный деятель живет жизнью всего мира». С этой точки зрения, концепция интуитивно-деятельностного элемента в своем философском завершении является началом построения новой науки — психодинамики (Сочивко, 2007). Субстанциональный деятель (душа) возвышается только над физическим временем (т.е. обладающим теми свойствами, которые прописаны физикой). Однако само это «возвышение» следует, на наш взгляд, понимать с естественно-научных позиций как обобщение физического времени, представление его частным случаем времени психологического (и, как мы позже покажем, исторического). По закону синхронизации психоида, физическое время представлено в нем вместе с изоморфно представленным объектом, но объемлющее его психологическое (и историческое) время не сводимо к линейному, однонаправленному и плотному физическому.

Прежде чем следовать дальше, необходимо, видимо, более точно определить, что есть психоид как элемент психического:

• Психоид может быть элементарным, например, элементарное ощущение света (точки на тахистоскопе) или сложно-составным, разных уровней сложности организации (например, перцептивный образ, осмысленный образ, значение, смысл и т.д.). С этой точки зрения, он есть единство внешнего и внутреннего, единство мира в психической точке;

• Взятый в отношении к внешнему миру, психоид есть субстанциональный деятель, который также может быть элементарным, далее — неделимым интуитивно-деятельностным элементом. Однако примеры здесь будут уже другие, а именно интуитивно-деятельностный элемент — это любая психическая целостность: гештальт. Поэтому и элементарное ощущение (поскольку оно невозможно без элементарной деятельности — движения глаз, например), и перцептивный образ, и сложный социоперцептивный образ человека, являющиеся сложными психоида- ми, будут элементарными субстанциональными деятелями — интуитивно-деятельностными элементами, неделимыми далее. Субстанциональный деятель, таким образом, это целостное молекулярное психоидное образование. Высшим уровнем организации субстанционального деятеля является личность. Уровнем ниже, например, — личностная социальная роль, отношение к другому человеку, в гештальт-психологии — потребностная фигура, порождающая определенное поведение, направленное на удовлетворение этой потребности, и т.д. вниз вплоть до элементарного ощущения, например, тепла, которое тут же есть и потребность, и порождает деятельность.

Психоид как временной (а не пространственный) элемент обладает своей специфической временной структурой. Проще говоря, психологическое время существенно отличается от физического в ряде своих свойств (Сочивко, 2007).

Исследуем эти особенности на примере простых физических и психологических наблюдений. Всем известны законы механики, в частности закон свободного падения тел, установленный Галилеем. Галилей, бросая камень с башни, измерял длительность его свободного падения. Сравнивая длительности разных случаев свободного падения, он вывел общий закон свободного падения тел. Этот закон связывает прошлое тела — момент контакта с рукой Галилея — и его будущее, момент контакта с землей. Таким образом, переменная времени, фигурирующая в законе, есть число, приписываемое явлению по некоторой жестко определенной схеме связи прошлого и будущего. Настоящее же явления никак не связано измерением времени, т.е. вообще не имеет длительности. Галилей бросал камни много раз, и во всяком бросании присутствовало одно и то же настоящее, и всякий раз, когда он прекращал опыты, оно не присутствовало. Это психологическое настоящее не связано не только обычной для нас метрикой времени (длительностью), но не связано также и топологией физического времени (его непрерывностью). Например, симфоническое произведение (вообще любое произведение искусства, науки — творческого человеческого духа) может иметь несколько частей, между которыми при исполнении возможны перерывы, заполненные совершенно посторонними событиями. Но как только начинает звучать музыка, мы вновь оказываемся в настоящем времени симфонии от первой ноты до последней.

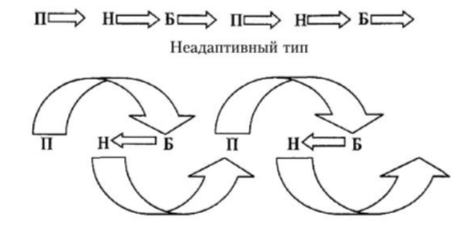

Итак, настоящее не имеет измерения длительности и может быть разрывно, но оно, очевидно, имеет начало и конец. Если психологическое настоящее не связано жесткой последовательностью с психологическим прошлым и будущим, то возникает возможность двух их различных последовательностей, двух видов структуры субъективного времени: прошлое, настоящее, будущее — (ПНБ) = (БПН) = (НБП) и прошлое, будущее, настоящее — (ПБН) = (НПБ) = (БНП). Равенство здесь означает, что циклическая смена может начаться с любого компонента, но в первом случае П всегда переходит в Н, Н в Б, а Б снова в П; а во втором случае П переходит в Б, Б в Н, а Н в П.

Ориентация личности — субстанционального деятеля в субъективном времени отражается в соответствии компонентов психологической триады (эмоции, воля, познание) компонентам психологического времени. Эмоции (как переживания) связаны с психологическим прошлым, воля (с ее акцептором будущего) — с будущим, познание находится в настоящем, причем именно в психологическом настоящем, т.к. не имеет длительности и, в целом, обладает той же топологией (разрывностью), что и субъективное время. Итак, сопоставим эмоции (Э) с прошлым (П), волю (В) с будущим (Б) и познание (П) с настоящим (Н). Предположим, что в любом более или менее протяженном психическом акте (начиная с деятельности элементарного психоида и заканчивая субстанциональным деятелем всей жизни) эмоции, воля и познание тем или иным образом сменяют друг друга, хотя бы по преимущественной выраженности. Человек, занятый какой-то деятельностью, то сосредотачивается на объекте, целиком отдаваясь познанию, то отвлекается на эмоциональные переживания, то развивает волевое усилие, чтобы вновь сосредоточиться или, наоборот, переключить внимание. Всего, как было сказано, имеется только две комбинаторных возможности разных последовательностей включения волевых, эмоциональных и когнитивных процессов. Первый вариант — это последовательность (ЭПВ) = (ВЭП) = (ПВЭ). Здесь Э всегда переходит в П, П в В, а В снова в Э, затем цикл повторяется. Второй вариант — (ЭВП) = (ВПЭ) = (ПЭВ).

Разница этих двух последовательностей заключается, в первую очередь, в моменте включения когнитивного фактора (П). Тип последовательности определяет в целом адаптивность или дезадаптивность поведения. Для первого, неадаптивного типа, характерным является то, что эмоции непосредственно запускают определенный познавательный процесс (ЭПВ), тем самым, овладевая всей личностью. У святых Отцов Церкви можно найти подробные описания поэтапной динамики греховного развития человека, развития по «неадаптивному типу» (авва Дорофей, 2000). Первый этап — возникновение страсти-эмоции (поначалу не сильной), движения души к соблазну. Второй этап — присоединение («сосло- жение») ума-когниции. На этом этапе соблазнительный образ запретного проникает в душу и укрепляется в ней посредством когнитивного его принятия и изучения. Таким образом, страсть укрепляется и овладевает личностью. Наконец, третий этап — действование (воля). Оно может быть страстно направленным на выполнение задуманного, а может быть запретительным усилием воли. Однако святые Отцы учили не запретительной «силе воли», а умению приостановить на втором этапе подключение ума к страсти, т.е. сравнительно небольшим усилием воли не допустить сосложения. Такое включение волевого компонента и дает нам адаптивный психодинамический тип личности (ЭВП).

Чтобы охарактеризовать адаптивный и неадаптивный типы по общей структуре субъективного времени, нарисуем их циклы из соответствующих психологической триаде компонентов времени. Легко видеть, что для неадаптивного типа субъективное время повторяет в последовательности своих компонентов последовательность физического времени — прошлое (П), настоящее (Н), будущее (Б). По аналогии с феноменами детского синкретизма, описанными Ж.Пиаже для пространственных объектов, когда когнитивный процесс оказывается ведомым внешними физическими признаками воспринимаемой формы, мы назвали временную структуру неадаптивного типа «временной синкретизм». Для адаптивного типа характерна спиралевидная структура субъективного времени, когда просматривается сформированная связь прошлого и будущего, которая затем уже реализуется в настоящем.

Рис.1. Спиралевидная структура психического времени адаптивного субстанционального деятеля (психоида) в сравнении с линейной структурой неадаптивного

Такая структура свойственна не только психологическому, но и историческому времени, когда связь прошлого и будущего реализуется через настоящее. В этом, в частности, состоит психологический смысл социализации индивида, который перестает быть только субъектом сознания и становится субъектом истории. Для неадаптивного типа, таким образом, характерна отражательная позиция по отношению ко времени мира. Для адаптивного типа характерна преобразовательная, творческая позиция. В таком модусе поведения человек становится реальным творцом истории, что бы он ни делал.

Вернемся теперь к решению тех задач по структурированию понятийного аппарата духовно ориентированной психотерапии, которые мы поставили в начале статьи. Как уже говорилось, мы предполагаем осуществить исследование центрального понятия гештальт-терапии — цикл контакта, что позволит нам заложить основы анализа духовного содержания и других теоретических понятий этого направления психологии.

Впервые термин «цикл контакта» был опубликован П.Гудманом совместно с Ф.Перлзом и Р.Хэффелейном, хотя считается, что в большей степени авторство принадлежит Полу Гудману. Цикл контакта, или цикл опыта, или цикл удовлетворения потребности — это описание процесса контакта человека с внешней или внутренней средой, в зависимости от того, как и где опредмечена текущая потребность. Особо подчеркивается повторяемость, периодичность всего процесса, который разделяется на фазы смены фигуры и фона. Следует заметить, что существуют множество модификаций цикла контактов, бытует даже мнение, что всякий практикующий гештальт-терапевт пользуется своим собственным представлением. Однако, основные этапы, выделенные П.Гудманом, в основном повторяются (Лебедева, Иванова, 2005):

Итак, цикл контакта начинается с сообщения психоиду некоторого количества душевной теплоты (стимуляции), или изнутри организма, или вследствие восприятия чего-то во внешней среде.

Далее, на этапе контактинга, психоид, как интуитивно-деятельностный элемент, переносится во внешний (холодный) план, внимание захвачено событиями внешнего мира. Разогреть своим душевным теплом все события окружающего внешнего мира у психоида — парциального (соответствующего некоторой конкретной потребности), субстанционального деятеля — просто не хватит энергии. Однако он остывает, отдавая свое тепло некоторому выбранному объекту. И тогда граница растворяется, и происходит реализация потребности. Таким образом, на этом этапе происходит остывание психоида в холодном внешнем мире до определенного уровня и одновременное психологически-ду- ховное нагревание выбранного объекта, когда количество душевного тепла становится общим, т.е. равным, и происходит ассимиляция объекта психоидом и удовлетворение потребности.

На завершающем этапе — постконтакта происходит дальнейшее остывание психоида до некоторой степени, равной душевной теплоте внутреннего плана целостного субстанционального деятеля — личности, которым психоид и поглощается. Это целостный психодинамический цикл, который реализуется в любом действии и поведении того или иного уровня сложности и организации. Разумеется, такой целостный цикл состоит из более мелких циклов постоянной смены внешнего и внутреннего плана.

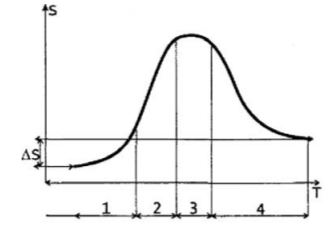

Рис. 2. Цикл контакта:

1. Преконтакт. Сигналы о пробуждении потребности.

2. Контактинг. Осознание потребности: одушевленные или неодушевленные объекты, привлекающие внимание. Ориентация в возможностях. Выбор. Движение к объекту потребности. Здесь внимание, в основном, захвачено событиями внешнего мира.

3.Финальный контакт. Желанный объект достигнут; фигурой внимания становится собственно взаимодействие субъекта и объекта. Граница между «я» и «ты» («оно») растворяется, происходит реализация потребности.

4. Постконтакт. Гештальт завершается. Человек присваивает новый опыт

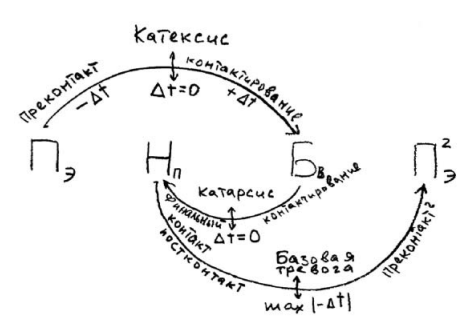

Исходя из целей нашего изложения, нам необходимо сопоставить цикл контакта с циклом субъективного времени, т.е. с его спиралевидной структурой.

На этапе преконтакта Твнеш. мало, т.к. объект еще не опознан, еще только едва теплится в сознании (его душевное тепло для нас мало). Нахождение объекта потребности (катексис) происходит в точке равенства душевного тепла внутреннего и внешнего плана психоида.

На этапе контактирования идет активный разогрев внешнего плана, потребностного объекта, его осознание, изучение, гештальтирова- ние, наконец, поэтому Л t больше нуля. Контактирование заканчивается в психологическом будущем и перетекает в психологическое настоящее в точке катарсиса, где Лt также становится равной нулю, но уже при высоких значениях душевной температуры как внешнего, так и внутреннего плана психоида.

На этапе финального контакта происходит остывание внешнего плана психоида.

Рис.3. Цикл контакта в субъективном психологическом времени Большие буквы на рисунке 3 означают прошлое (П), настоящее (Н) и будущее (Б), нижние буквенные индексы — соответственно, эмоции (э), познание (п) и волю (в). Верхний цифровой индекс означает следующий, второй цикл контакта. Лt означает разность температуры внешнего и внутреннего плана психоида: Лt = Твнеш. — Твнутр.

На этапе постконтакта начинает развиваться остывание и внутреннего плана психоида. Гештальт завершается и уходит в фон. Остывание внутреннего плана происходит достаточно медленно, но от его скорости зависит, с какой интенсивностью будет развиваться базовая тревога. Если остывание внутреннего плана запаздывает, что и бывает чаще всего, т.к. это и есть механизм дальнейшего развития жизнедеятельности, то между душевной температурой внутреннего и внешнего (уже остывшего) плана образуется большая отрицательная Лt, что и является началом преконтакта. Собственно базовая тревога не есть преконтакт. В неопсихоанализе этот термин используется для обозначения того, что становится на место беспокойного либидо с его агрессивностью и сексуальностью. У З.Фрейда тревожность является необходимым следствием базовых инстинктов — агрессивности и сексуальности, у К.Хорни, напротив, агрессивность и сексуальность выступают следствиями наличия базовой тревоги.

Предложенная нами схема цикла контакта предполагает три узловых точки. Это первое равенство Лt нулю (катексис) при невысоких значениях количества душевного тепла внешнего и внутреннего плана психоида, второе равенство Лt нулю (катарсис) при гораздо более высоких соответствующих значениях, и, наконец, точка максимума отрицательной разницы температуры внешнего и внутреннего плана пси- хоида — точка возникновения базовой тревоги, запускающей следующий цикл. Именно этот последний переход, соединяющий звенья спирали, видится нам как печать грехопадения, скрепляющая временные узы страданием, необходимо присутствующем в этом мире.

Эти три узловые точки являются психологически важными «температурными» константами поведения. Но для того, чтобы показать это, нам необходимо привлечь еще одно понятие, которое используется в гештальт-терапии, а именно, «сопротивление».

В «Практике гештальт-терапии» Ф.Перлза (2004) в главе «Невротические механизмы» анализируются четыре типа сопротивлений, рассматриваемых как взаимосвязанные, т.е. выступающие проявлением единого механизма (или же нарушения его работы). Это интроекция, проекция, слияние и ретрофлексия. Ф.Перлз в одной фразе очень емко и точно характеризует работу этих четырех механизмов: «Интроектор поступает так, как хотят от него другие, проектор делает другим то, в чем обвиняет их по отношению к себе, человек в патологическом слиянии не знает, кто кому что делает, а ретрофлектор делает себе то, что хотел бы сделать другим» (Перлз, 2004).

Мы также будем пользоваться понятиями внешнего и внутреннего плана субстанционального деятеля (психоида), полагая внутренний план всегда сознательным, а внешний — содержащим тот или иной (потенциальный или реальный) элемент неосознаваемого (по причине незнания, незнакомости объекта, или по причине его вытеснения в пред- сознательное и подсознание, в терминах аналитиков). Что происходит между внешним и внутренним планами в двух критических точках — катексиса и катарсиса, указанных на схеме? Первое, что следует отметить, что в этих точках мы имеем две константы душевного тепла:

Твнш = Твнут = const = min (катексис),

Твнш = Твнут = const = max (катарсис),

где Твнш — душевная температура внешнего плана психоида, Твнуг — душевная температура внутреннего плана психоида.

Таким образом, температура внешнего и внутреннего планов дважды становится одинаковой: один раз вокруг точки катексиса при низких значениях количества душевного тепла, и один раз вокруг точки катарсиса при высоких значениях количества душевного тепла.

Возникновение того или иного сопротивления мы связываем со смещением точки Л t = 0 в сторону прошлого, будущего или настоящего субъективного времени. Смещение точки катексиса в сторону прошлого на линии движения от прошлого к будущему (см. рис. 3) приводит к тому, что Л t становится равной нулю при еще недостаточно знакомом и разогретом внешнем плане психоида. Температура внутреннего плана как бы искусственно занижается, и внешний, еще не достаточно знакомый, принимается как искомый, как необходимый для удовлетворения потребности. На наш взгляд, эта ситуация соответствует такому сопротивлению как слияние. «Мы делаем уроки», — говорит мама о сыне, находясь в слиянии, и не понимая, что на самом деле делает сын.

Смещение катексиса в сторону будущего (см. рис. 3) приводит к перегреву психоида. При этом катексис так и не наступает, объект так и не выбран. В результате человек, говоря словами Ф.Перлза, «делает себе то, что хотел бы сделать другим». Желая наказать сына за разгильдяйство, мать корит себя. Это ретрофлексия. Волевой двигатель работает в перегретом внутреннем плане, не доставая объекта.

Итак, с предложенных позиций такие сопротивления как слияние и ретрофлексия развиваются на той части спирали психологического времени, которая связывает прошлое и будущее. Но тогда очевидными становятся и следующие существенные, на наш взгляд, выводы о том, что происходит непосредственно в точке катексиса:

• Первое: катексис есть полное слияние субъекта с объектом, полная утрата границ. В точке катексиса, где Лt = 0, слияние является нормой, а не патологией.

• Второе: катексис есть полная ретрофлексия, т.е. полный примат внутреннего плана. Ф.Перлз так писал об этом: «Ретрофлектор умеет проводить границу между собой и средой и проводит ее вполне четко — только проводит он ее точно посередине себя самого» (Перлз, 2004). Таким образом, в точке катексиса ретрофлексия является нормой. О ретрофлексии как норме нам не приходилось встречать упоминаний в гештальтистской литературе, тем не менее, мы считаем признание этого факта очень важным, как для психодинамической теории, так и для психотерапевтической практики. На определенном этапе включение ретрофлексии вместе со слиянием является не только нормальным, но и необходимом моментом цикла контакта. Ретрофлексия в норме есть что-то вроде совестливого действия — примерить на себя то, что ты дальше будешь делать с объектом.

• Третье: В точке катексиса происходит одновременно полное слияние с объектом и полная ретрофлексия объекта. Катексис есть точка равенства слияния и ретрофлексии. На наш взгляд, это и есть то состояние субстанционального деятеля, которое Н.О.Лосский называл интуитивным проникновением в объект. С одной стороны — проникновение (слияние), с другой — его полное принятие в себя (ретрофлексия).

• И, наконец, четвертое: точка катексиса есть эмоционально-волевое равновесие, что следует из приведенного выше сопоставления компонентов субъективного психологического времени (прошлое-бу- дущее) и компонентов психологической триады (эмоции-воля). Эта точка, где страстная часть эмоций обуздывается волей, точка равенства эмоциональной желательности и волевой готовности к овладению объектом, полному принятию его в пространство психоида. В этих терминах смещение катексиса влево, в сторону эмоций, есть греховная страсть, смещение вправо — ханжество.

Проведенный анализ психологических защит, расположенных на линии, связывающей субъективное прошлое и будущее, имеет значение не только для психодинамической теории, но и для практики гештальт- терапии. Распространенная ориентация психотерапевта на демпфирование слияния (путем простраивания границ) и ретрофлексии (путем фокусировки на внешнем объекте) должна быть существенно уточнена. Эти защиты совсем не нужно демпфировать, наоборот, надо использовать энергию их сопротивления, но использовать в нужный момент достаточного разогрева психоида и равенства температуры внешнего и внутреннего плана. Задача меняется на противоположную — привести человека к полноценному слиянию. Так, например, требование психотерапевта заменить в речи «мы хотим» на «я хочу» (подавление слияния) есть на самом деле не подавление, а торможение слияния и необходимый разогрев внутреннего плана (я хочу), чтобы сделать будущее слияние полноценным (теперь я точно знаю, что этого хочу я, и я знаю, что этого хочешь ты, поэтому — мы хотим). Не во всех описанных в литературе гештальт- сессиях можно наблюдать это доведение слияния до полноты. Что же дает распространенное подавление слияния? Чувство того, что я — это я, а ты — это ты. Это первая часть гештальтистской «лозунг-молитвы». Но только первая. Она важна на определенном этапе — этапе низкой душевной температуры психоида. Далее в «гештальт-молитве» говорится о том, что если наши ожидания совпали, то это прекрасно (если нет, этому нельзя помочь). Человек живет тягой к тому, что прекрасно. Повседневное простраивание границ в духовном смысле может оказаться гораздо большим сумасшествием, чем слияние.

Перейдем, однако, к анализу следующей критической точки временного цикла контакта — катарсису (см. рис. 3), который также предполагает равенство Лt нулю, но при высоких значениях Твнш. и Твнут. Дальнейшее движение по спирали психологического времени от будущего к настоящему предполагает дальнейший разогрев волевого двигателя (психоида — субстанционального деятеля), который происходит, в первую очередь, за счет быстрого роста температуры внешнего плана. При движении в сторону точки катарсиса объект становится не только все более желаемым, он становится вожделенным. Даже самая тщедушная собачонка, если у нее отбирают кость до полного насыщения, может пожертвовать жизнью, чтобы укусить узурпатора. По мере насыщения нагревается и внутренний план вплоть до наступления катарсиса. Что произойдет, если катарсис будет преждевременным, т.е. температура внешнего плана еще не достигнет своего максимума? Объект не готов расплавиться в психоиде, не готов к усвоению, поэтому ассимилируется «холодным», а, следовательно, не переваривается, т.е. имеет место интроекция.

Но вот точка катарсиса пройдена. Начинается очень быстрое охлаждение внешнего плана психоида, свойственное финальному контакту. Если смещение точки катарсиса происходит вправо (см. рис. 3), в сторону настоящего, то приходится довольствоваться «остывшим» объектом, а это неприятно. Тогда объект начинает искусственно наделяться душевным теплом внутреннего плана, т.е. ему приписываются те свойства, которых у него нет. Здесь мы имеем дело с проекцией. «Таким образом, в проекции мы сдвигаем границу между собой и остальным миром немного «в свою пользу», — пишет Ф.Перлз, — что дает нам возможность снимать с себя ответственность, отрицая принадлежность себе тех аспектов личности, с которыми нам трудно примириться, которые кажутся нам непривлекательными или оскорбительными» (Перлз, 2004). Действительно, если катарсис сдвинут вправо от точки Л t = 0, само выражение Л t меняет знак с «+» на «—», т.е. внешний объект быстро остывает, а тепловые границы внутреннего, соответственно, несколько расширяются. Итак, прилагая эмпирические описания психологических защит к временной структуре психоида на этом участке движения от будущего к психологическому настоящему (от воли к познанию) мы также можем сделать несколько существенных выводов о состоянии катарсиса:

• Первое: на фоне полного слияния и ретрофлексии объекта, произошедших при катексисе, катарсис есть полная интроекция объекта. Это не невротическая интроекция, это полное и безусловное принятие объекта на том уровне душевного тепла, который достаточно высок и равен моему. Это состояние влюбленности в объект в высших ее формах. Я принимаю тебя целиком и полностью таким, каков ты есть.

• Второе: катарсис — это полная проекция себя в объект, или внутреннего плана субстанционального деятеля во внешний. Каждому моему движению что-то отвечает в объекте. Высокий уровень душевного тепла в точке катарсиса обеспечивает то, что все желаемое мною в объекте воплощается. Влюбленные понимают друг друга без слов. Если я что- то только подумал, партнер (объект) уже стал таким.

• Третье: в точке катарсиса происходит одновременно полная интро- екция объекта и полная проекция себя в объект. В точке катарсиса психо- ид как бы выворачивается наизнанку. Каждой проекции меня соответствует интроекция объекта.

• Четвертое: точка катарсиса есть когнитивно-волевой баланс, равновесие делания и знания, деяния и познания. Вера мертва не только без дел, но и без знания.

Следующая линия движения на спирали субъективного времени является тем, что должно сделать цикл циклом, т.е. замыканием — началом следующего витка. Мы говорим о переходе из психологического настоящего к некоторому следующему, уже другому, прошлому, с которого начинает выплывать из фона новая фигура, новая потребность, новый, не завершенный еще, гештальт. Каково будет это прошлое: вспомнит ли ученый после завершения работы над статьей, что он давно не ел, или что ему нужно позвонить маме, или провести время с женой...? По каким законам и в каком направлении осуществляется этот переход, в данный момент сказать трудно. В современной психодинамической теории ничего лучшего, чем фрейдовский психоаналитический закон ассоциации, не придумано. С позиций теоретической психодинамики и концепции душевного тепла следует предположить, что на первый план выйдет наиболее разогретый психоид. В гештальтистс- ких терминах это будет самый незавершенный из всех незавершенных гештальтов. В терминах потребностной концепции это будет самая неудовлетворенная на данный момент потребность.

Так или иначе, психическая жизнь не останавливается и продолжение ее возможно двумя путями: возвращение к тому же прошлому на новой фазе развития, если удовлетворение не завершено; и переход к новому прошлому — другому гештальту, другому психоиду. На этой линии движения развивается дальнейшее охлаждение психоида и погружение его в глубь субстанционального деятеля, в область подсознания. За этой точкой начинают развиваться так называемые незрелые защиты, прежде всего дефлексия — бегство от объекта, от потребности, вообще от всего. Происходит это в результате продолжающегося быстрого остывания внешнего плана психоида (объекта), который уже не может быть согрет никакими проекциями. Он катастрофически становится чужим, холодным, незнакомым. Дабы не растерять остатки душевного тепла от предыдущего цикла, внутренний план закрывается для данного объекта, чаще всего переключением внимания на что-то другое, малозначимое, но не такое холодное. Возможно, с точки зрения православной психотерапии здесь может идти речь об «унынии», которое, как нам представляется, может быть представлено в христианской психологии как аналог понятия базовой тревоги в современном психоанализе. При этом по своему объему понятие «уныние» обладает гораздо большей объяснительной силой и охватывает разные сферы психической жизни человека, распространяясь и на волевые и на когнитивные процессы.