Введение

Вопрос тайны усыновления является одним из наиболее актуальных и обсуждаемых в связи с проблемой устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей, поскольку затрагивает интересы разных сторон — от самих усыновленных до усыновителей и биологических родителей — и не может не отражаться на психологическом состоянии каждого из участников.

Интересно, что в Семейном кодексе РФ нет термина для семьи, усыновившей ребенка. Существует понятие «приемная семья», означающее, согласно ст. 152, опеку (попечительство) над ребенком по договору с органом опеки и попечительства на срок, указанный в таком договоре.

Усыновление, в свою очередь, является постоянной формой семейного устройства, при которой между усыновителями и ребенком законодательно закрепляются родственные связи. Таким образом, семья, усыновившая ребенка, отождествляется с обычной семьей, где ребенок появился в результате рождения.

Поскольку в отношении семьи, взявшей ребенка под опеку, не действует тайна усыновления, для целей данной статьи под термином «приемная семья» мы будем понимать семью, усыновившую ребенка, т. е. выбравшую среди всех форм семейного устройства именно усыновление. Семью, в которой был рожден усыновленный ребенок, мы будем называть «биологической семьей» (в литературе также встречается термин «кровная семья») и соответственно будем использовать термины «биологические родители» и «биологические родственники».

Согласно ст. 124 Семейного кодекса РФ, усыновление или удочерение являются приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей (далее мы используем термин «усыновление» как общий для усыновления и удочерения). В отличие, например, от опеки (попечительства), которая прекращается по достижении ребенком совершеннолетия или полной гражданской дееспособности, усыновление носит бессрочный характер (исключение составляют случаи отмены усыновления).

Одним из наиболее значимых событий в сфере усыновления за последние полвека является внедрение концепции его открытости. Изменение потребностей приемных детей в связи с ростом числа межнациональных усыновлений, а также усыновления детей старшего возраста с устоявшимися связями с биологическими родственниками потребовало изменения практики, и контакт с биологической семьей стал рассматриваться как желательный.

В РФ тайна усыновления закреплена ст. 139 Семейного кодекса. Более того, ст. 155 УК РФ запрещает усыновленным и после достижения ими совершеннолетия получать сведения о биологических родителях без согласия усыновителей, даже если последних уже нет в живых. Тем не менее, на уровне государственной политики наметилась тенденция перехода «к системе открытого усыновления с отказом от тайны усыновления» (Указ Президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 гг.»).

Анализ показал, что даже в специальной отечественной литературе отсутствует четкая формулировка понятия «открытое усыновление». Зачастую оно сводится к отказу приемной семьи от тайны усыновления. Действительно, открытая модель предполагает, что усыновители в какой-то момент сообщат приемному ребенку информацию о его биологической семье. Однако в строгом смысле термин «открытое усыновление» подразумевает не только сообщение усыновленному историю его происхождения, но и ту или иную степень контакта между приемной и биологической семьями после усыновления (Jones, 2016).

В статье рассматривается мировой опыт применения открытой модели, приводятся исследования за весь период ее становления с 1970-х гг. до сегодняшнего дня.

Путь от закрытости к открытости

В любые времена во всех странах случалось так, что в результате войн, эпидемий, бедности и других обстоятельств дети теряли родителей и обретали новые семьи. Каждой истории усыновления, даже самой благополучной, всегда предшествует трагедия — ведь прежде чем стать приемным, ребенок лишился своей биологической семьи. Когда он попадает в новую семью, перед усыновителями и сопровождающими специалистами встает целый ряд вопросов. Стоит ли рассказывать ему о том, что случилось с его биологической семьей? Не станет ли эта информация слишком травматичной? Когда и в какой форме об этом лучше сообщить? Какие сведения предоставить?

В отечественной психологии вопрос тайны усыновления, на наш взгляд, оказался в центре разнообразных противоречий — между интуитивным пониманием, житейским представлением и научным знанием, между новыми результатами и старыми подходами. Наконец, между недостаточной представленностью в психологии и знанием в других науках. В частности, тайне усыновления уделяется большое внимание в юриспруденции, что, с одной стороны, помогает упорядочить объяснительный потенциал, который «…часто стихийно, а не продуманно вовлекается в текущий юридический дискурс» (Комиссарова, 2022, с. 20), а с другой, множит вопросы, выходящие за рамки правоведения.

В русскоязычной психологической литературе открытость в усыновлении чаще исследуется с позиций замещающей семьи. Фокус при этом делается на особенностях семей, сохраняющих тайну (Е.Б. Жуйкова и Л.С. Печникова), мотивации к усыновлению (В.Н. Ослон, Ю.Ф. Лахвич), жизнеспособности замещающей семьи (А.В. Махнач, А.И. Лактионова). Автор данной статьи предпринял попытку исследовать зарубежный опыт сквозь призму влияния открытости непосредственно на усыновленного ребенка.

Во всем мире институт усыновления традиционно начинался с закрытой модели, постепенно переходя к отрытой. Такое изменение в практике во многом стало результатом растущего осознания потенциально пагубных последствий конфиденциальности, присущей закрытому усыновлению.

Первоначально сохранение тайны имело целью избежать стигм незаконнорожденности и бесплодия, с которыми сталкиваются классические, по Д. Браун, участники усыновления — «незамужняя мать, внебрачный ребенок и бесплодная пара» (цит. по: Jones, 2016, с. 85).

По мере появления исследований, посвященных взрослым усыновленным, стало очевидно, что усыновление, по красноречивому выражению Д. Хау и Дж. Фист, редко представляет собой «полный разрыв и перезагрузку» (цит. по: Jones, 2016, с. 85) и что потребность знать свое происхождение, понимать наследственность — вовсе не пустой звук.

Пик зарубежных исследований психологических особенностей усыновленных пришелся на конец XX в. и связан с такими учеными, как Д. Кирк (теория социально-ролевой адаптации), Х. Сантс (термин «генеалогическая спутанность» (genealogical bewilderment)), Д. Бродзински (концепция коммуникативной и структурной открытости), А. Сороски (исследование мотивации поиска приемными детьми своих биологических родителей), А. Баран и Р. Паннор (исследование триады усыновления), Дж. Смол, Д. Браун, К. Розенберг и В. Гроуз , К. Сорич и Р. Сиберт, Л. Мелина, Дж. Демик и С. Уопнер, Ф. Пачеко и Р. Эме, Ф. Стоун, Дж. Триселиотис, П. Бриник, К. Кэй, Л. Рейнор, Д. Силверстейн, К. Депп, Дж. Пэйтон, Дж. Хупс, Дж. Фреттер, Д. Сигел, Дж. Логан, М. Райберн, Р. Барт, М. Боланд, К. Макаскилл, И. Синклер и др. (Affleck, Steed, 2001; Demick, Wapner, 1988; Jones, 2016). Хотя работы вышеназванных авторов не переведены на русский язык, на них опираются отечественные ученые (см. в работах А.В. Махнача, Н.Г. Аристовой, Г.В. Семьи, Е.Б. Жуйковой и Л.С. Печниковой, Ю.Ф. Лахвич, Е.Г. Комиссаровой, Н.М. Зыряновой и др. (Жуйкова, 2021; Комиссарова, 2022; Коржова и др., 2023; Махнач, 2019; Семья, Тарасова, Волчанская, 2024)).

Современные исследователи: Д. Хау, Дж. Фист, Э. Нил, Г. Клэптон, Х. Гротевант и Р. МакРой, К. Хираиси, М. Ятагаи, С. Сэридзава, К. Мори, А. Баден, Д. Гудвин, Р. Кадорет, К. Дойч, Р. Пломин, Дж. Хорн, С. Скарр, М. МакДональд, П. Айер, М. де Росне, М. Аффлек и Л. Стид, Дж. Берж и др. (Brodzinsky, Smith, 2019; Clapton, 2021; Grotevant et al., 2019; Kirton, 2020; Jones, 2016; Mori, 2020; Ward et. al., 2022; Zhang, Selwyn, 2020).

Открытое и закрытое усыновление

При традиционной, закрытой, модели (closed adoption) приемная семья полностью заменяет биологическую, от ребенка скрывают факт усыновления и информацию о биологических родителях, социальный контакт с ними отсутствует, а тайна усыновления охраняется законом.

Открытое усыновление (open adoption) является альтернативой закрытому и призвано повысить благополучие приемной семьи, предполагая между ребенком и приемным родителем большую открытость и принятие друг друга.

На самом общем уровне открытое усыновление может относиться к любой степени общения между приемной и биологической семьями. Попытки классифицировать открытое усыновление по степени вовлеченности биологической семьи предпринимались неоднократно.

Так, К. Сорич и Р. Сиберт (1982) подразделяют открытое усыновление на ограниченное (restricted open adoption), полуоткрытое (semi-open adoption) и полное (full open adoption) (цит. по Demick, Wapner, 1988).

Дж. Демик и С. Уопнер (1988) дополняют эту классификацию непрерывным открытым усыновлением (continuing open adoption) (Demick, Wapner, 1988).

Х. Гротевант и Р. МакРой (1998) делят открытое усыновление на конфиденциальное (confidential adoption), опосредованное (mediated adoption) и полностью раскрытое (fully disclosed adoption) (Jones, 2016).

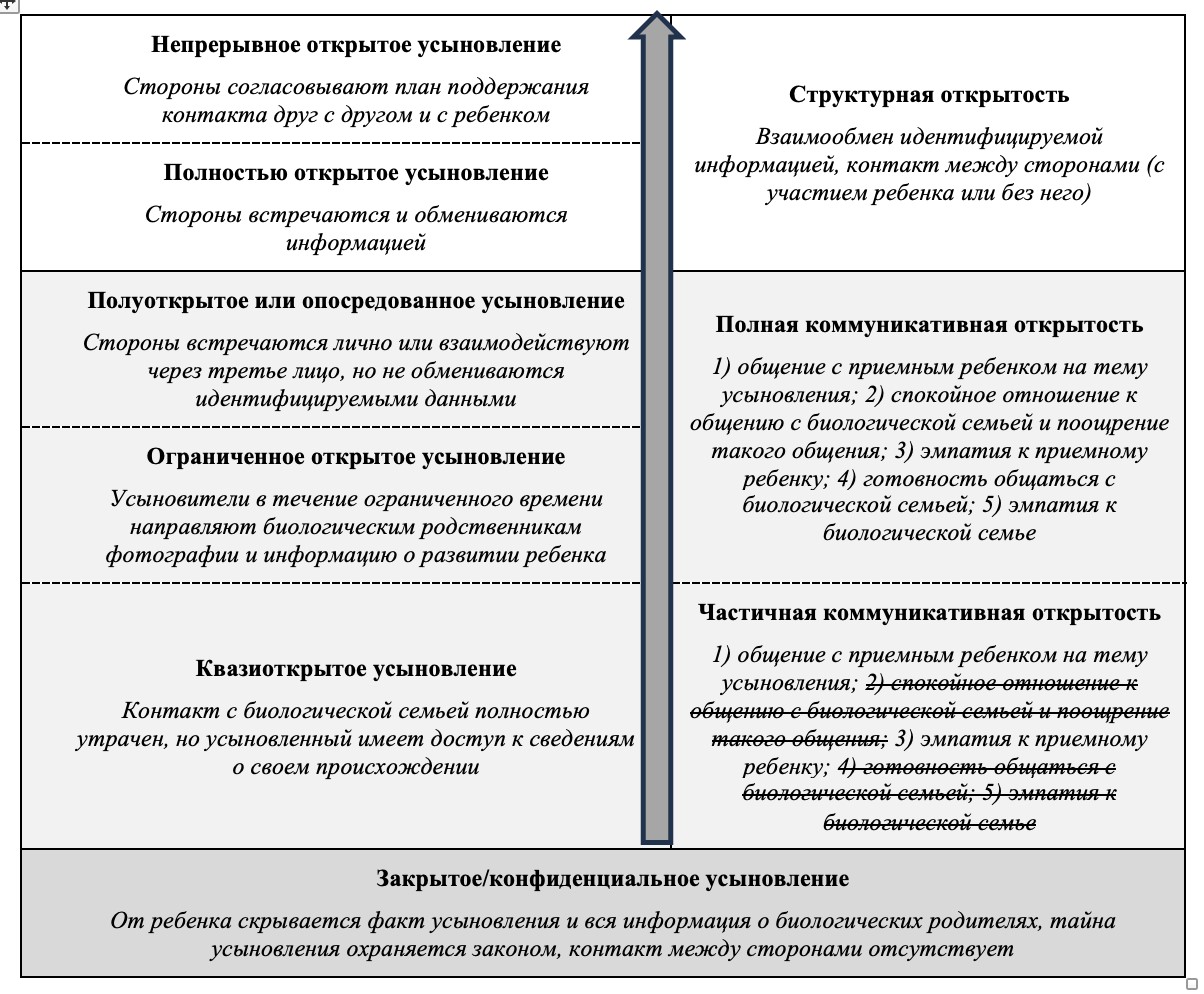

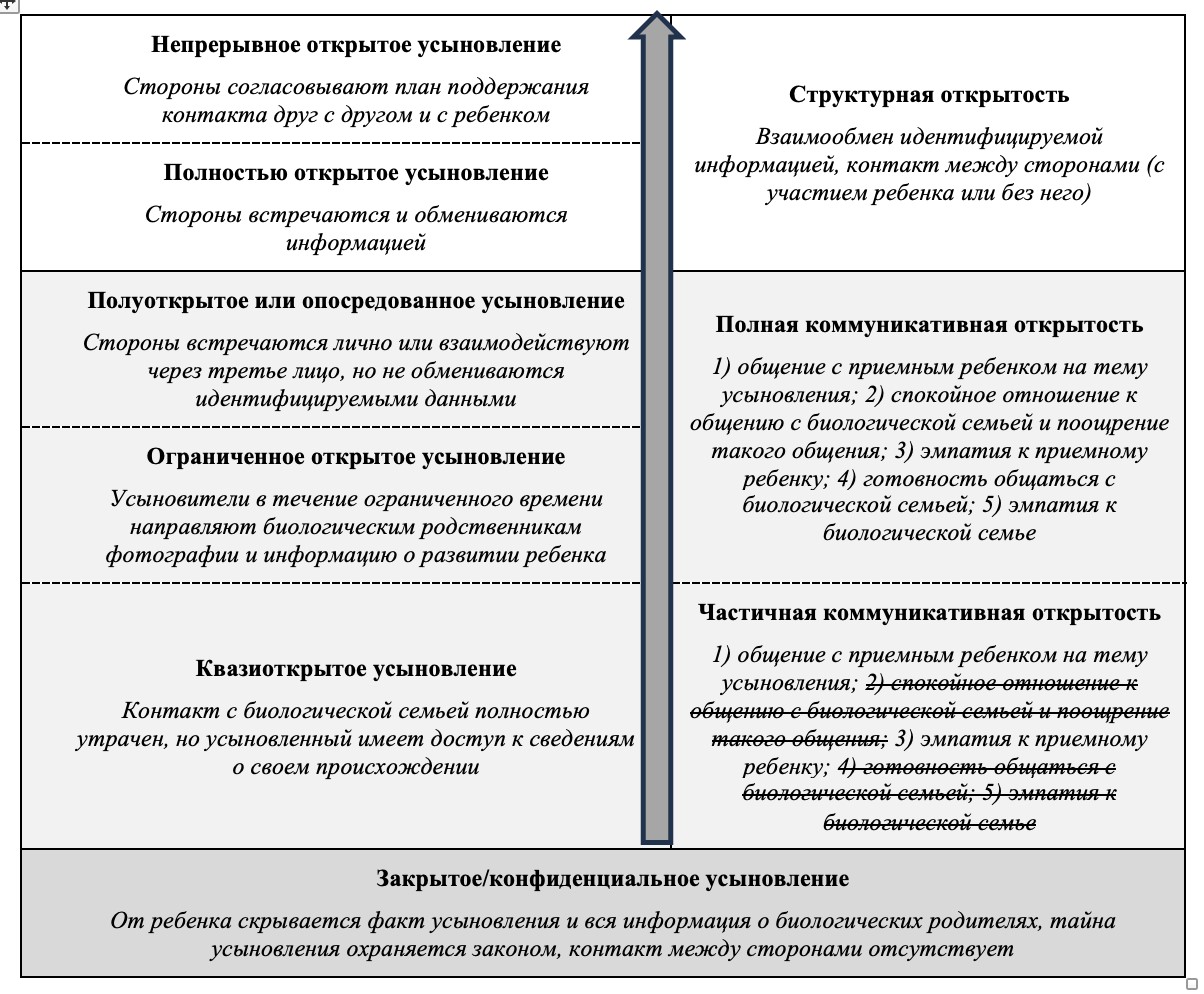

Признанный эксперт в сфере психологии усыновленных профессор Д. Бродзински (2005) разграничивает понятия «открытое усыновление» (open adoption) и «открытость в усыновлении» (openness in adoption). По Бродзински, открытое усыновление — это «особый тип семейной структуры, который существует между приемной и биологической семьями и включает в себя взаимообмен идентифицируемой информацией и определенную степень контакта между сторонами, будь то с участием ребенка или без него» (Brodzinsky, 2006, с. 2). Открытость же в усыновлении означает нечто большее — открытый характер общения и эмоциональную поддержку со стороны приемных родителей. Бродзински называет это «коммуникационным континуумом» (Brodzinsky, 2006, с. 2) и выделяет открытость коммуникативную (communicative openness) и структурную (structural openness).

В развитие идеи Бродзински, Э. Нил (2009) формулирует пять критериев коммуникативной открытости: 1) общение с приемным ребенком на тему усыновления; 2) спокойное отношение к общению с биологической семьей и поощрение такого общения; 3) эмпатия к приемному ребенку; 4) готовность общаться с биологической семьей; 5) эмпатия к биологической семье (Neil, 2009).

Исходя из отечественной практики, мы упорядочили вышеупомянутые классификации открытого усыновления, дополнив их еще одним уровнем, для которого предложили авторский термин «квазиоткрытое усыновление». Кроме того, мы соотнесли различные уровни открытого усыновления с категориями открытости (рис. ниже). Для лучшего понимания и наглядности мы зачеркнули те три критерия из пяти критериев коммуникативной открытости, которые отсутствуют при квазиоткрытом усыновлении.

Для этого мы разделили коммуникативную открытость, как ее понимают Бродзински и Нил, на полную и частичную, где полная включает в себя все критерии коммуникативной открытости, тогда как частичная несет в себе только два критерия из пяти — эмпатию к приемному ребенку и общение с ним на тему усыновления. Как видно из рисунка, предложенный нами конструкт «квазиоткрытое усыновление», наиболее распространенный в отечественной практике усыновления без соблюдения тайны, предполагает частичную коммуникативную открытость. Например, сюда можно отнести ситуацию, когда ребенок знает об усыновлении, но семья сохраняет тайну от окружающих. В этом случае у ребенка может возникать ощущение, что статус усыновленного представляет собой нечто постыдное, что следует скрывать от других, поскольку это может вызвать негативное отношение к нему окружающих, разрушить отношения с ними.

На наш взгляд, такая схема дает понимание того, наличие каких критериев открытости является предиктором готовности приемной семьи к открытому усыновлению того или иного уровня.

Рис. Классификация открытого усыновления по степени контакта с биологической семьей и соотношение с открытостью (авторская модель).

Fig. Classification of open adoption based on the level of contact with the biological family and its relationship with openness (author's model).

Переход от закрытой модели к открытой: зарубежный опыт

Рассмотрим этапы становления открытого усыновления на примере Великобритании, где до 1975 г. действовала закрытая модель.

Законодательно усыновление было закреплено в Великобритании в 1926 г. и на тот момент предполагало разрыв всех связей с биологической семьей. Предполагалось, что это одновременно позволяет и помочь бездетным парам, и дать новую семью детям, чьи матери (как правило, не замужние) не могли их воспитывать.

По мере развития законодательства об усыновлении акцент постепенно смещался с интересов усыновителей на интересы ребенка, однако практика закрытого усыновления с соблюдением тайны сохранилась и в законе об усыновлении, принятом в 1958 г.

После многолетних безуспешных дебатов о тайне усыновления поворотным моментом стало исследование Дж. Триселиотиса (1973), подчеркнувшее важность доступа усыновленных к информации о своем происхождении и о биологических родственниках. В нем автор отмечал негативное влияние тайны усыновления на развитие идентичности усыновленных, а также указывал на то, что внезапное узнавание об усыновлении от посторонних может оказаться травмирующим (Robinson, 2024).

Это стало стимулом к изменению британского законодательства и появлению нового раздела в Законе о детях в 1975 г. и в Законе об усыновлении в 1976 г. Теперь усыновленные могли через социальные службы получить информацию о своем рождении, но только после обязательного собеседования с социальным работником, который решал, в каком объеме может быть предоставлена информация, а также информировал усыновленного о возможных последствиях поиска биологической семьи.

С течением времени практика сохранения тайны усыновления уступила место открытой модели, предполагающей обмен информацией и контакт между усыновленными и их биологическими семьями. В настоящее время британское общество руководствуется Законом об усыновлении и детях (Adoption and Children Act) от 2002 г., согласно которому, усыновленный старше 18 лет может получить о себе любую информацию, если на то нет судебного запрета.

Влияние тайны усыновления на развитие личности усыновленного: обзор эмпирических исследований

Дж. Демик и С. Уопнер выделяют три категории эмпирических исследований психологических аспектов закрытого усыновления (Demick, Wapner, 1988). Эти исследования построены на использовании инструментов самоотчета и направлены на оценку скорее отдельных переменных (таких как самооценка, удовлетворенность жизнью, школьная адаптация и пр.), нежели целостного опыта индивида, включая период до и после усыновления.

- Исследования, подтверждающие взаимосвязь между статусом усыновленного и негативной самооценкой (Депп, Хупс, Пэйтон, Триселиотис) (Demick, Wapner, 1988);

- Сравнительные исследования биологических родственников, воспитанных в разных условиях — изучение склонности к алкогольной зависимости (Гудвин), антисоциальному поведению и депрессии (Кадорет), общего уровеня интеллекта (Хорн, Скарр), индивидуальных особенностей личности (Пломин), трудностей в обучении (Дойч), профессиональных склонностей (Гротевант). Результаты показали, что в основе этих признаков и расстройств лежат как средовые, так и генетические факторы (Demick, Wapner, 1988);

- Исследование формирования у ребенка представления об усыновлении (подробнее об этом — ниже).

Основываясь на теории когнитивного развития Ж. Пиаже, Д. Бродзински проследил этапы формирования у ребенка представления об усыновлении — от предоперационного (понимание полностью отсутствует) до периода формальных операций (понимание усыновления как постоянных отношений, включая юридический аспект).

Результаты оказались практически одинаковыми у усыновленных и биологических детей. Дошкольники, по заключению Бродзински, не видят разницы между рождением и усыновлением. Дети 6—7 лет, хотя и понимают разницу, но воспринимают усыновление как нестабильные отношения, где биологические родители могут заявить свои права на ребенка. 8—11-летние начинают понимать, в чем заключается особенность приемной семьи. Наконец, 12—14-летние воспринимают усыновление как стабильные постоянные отношения, включая юридический аспект и направленность в будущее.

На основе этих результатов Бродзински разработал возрастные рекомендации относительно того, как говорить с детьми об усыновлении. В частности, он подверг критике идею о том, что сообщение простых фактов ребенку раннего возраста (2—3 лет) с постепенным усложнением поможет тому быстрее понять свой статус усыновленного.

По мнению А. Баден и соавт. (2019), даже тем, кто в очень раннем возрасте узнавал о своем усыновлении, «…требовалась значительная психологическая работа, чтобы интегрировать статус усыновленного в здоровое чувство собственного достоинства» (Baden et al., 2019, с. 1161). Те же, кто узнал об усыновлении в более позднем возрасте, вынуждены были, по утверждению Баден, заново проходить все стадии развития, но уже с другим набором фактов о себе.

Согласно результатам многочисленных исследований, при традиционной, закрытой модели у усыновленных могут наблюдаться трудности психологической адаптации и формирования идентичности, сниженная самооценка (Кирк, Мелина), спутанная идентичность (Сороски, Баран, Паннор), сложности с формированием целостности, непрерывности собственного Я (Сантс, Стоун, Триселиотис, Бриник, Кей).

Обнаружена связь между коммуникативной открытостью приемной семьи и благополучием, адаптивностью ребенка (Хокинс, Бродзински, де Росне), развитием позитивной идентичности в качестве усыновленного (Хау, Хокинс, де Росне), уровнем удовлетворенности усыновлением во взрослой жизни (Райнор, Хау) (Jones, 2016; Ward et. al., 2022).

Выявлена корреляция между структурной открытостью и отношениями в приемной семье (Райберн, Гротевант, Берж), уровнем взаимопонимания и эмпатии между приемными и биологическими семьями (Силверстейн), переживанием горя биологическими родителями (Нил, МакДональд, Гротевант) (Jones, 2016; Ward et. al., 2022).

По мнению японских ученых, подростковый возраст, в целом сопряженный с протестным поведением, у приемных детей усугубляется бунтом против приемных родителей и одновременно гневом на биологических родителей и тоской по ним. При этом сокрытие информации многократно усложняет и без того непростую ситуацию и может даже приводить к разрыву отношений с приемными родителями (Хираиси, Ятагаи, и Хара, Сэридзава, Мори) (Mori, 2022).

В своем недавнем исследовании П. Робинсон (2024) отмечает пять тем, влияние которых усыновленные ощущают на себе в течение всей жизни: 1) секретность в приемной семье и межпоколенческом взаимодействии; 2) принятие решения о поиске информации о себе и непосредственно сам поиск; 3) контакт с биологическими родственниками; 4) идентичность; 5) стигматизация (Robinson, 2024). Автор провела полуструктурированные интервью 11 взрослых (6 женщин и 5 мужчин) в возрасте от 44 до 78 лет, усыновленных в Великобритании в период закрытого усыновления (1940—1970). Робинсон использовала нарративный подход, чтобы «…выделить последовательность событий в течение определенного периода времени, которые продемонстрировали бы социальные, исторические и культурные аспекты усыновления» (Robinson, 2024, стр. 5).

Д. Шилдс и П. Никол (2024) опубликовали результаты лонгитюдного качественного исследования отношений усыновленных с биологическими семьями. (Shields, Nicholl, 2024). Методологию исследования разрабатывала консультативная группа из пяти экспертов, включая социального работника, сотрудника благотворительной организации, вышедшего на пенсию специалиста по усыновлению, взрослого усыновленного и биологического родителя. Целевая выборка была выявлена на основании записей в личных делах за 10 лет (с 2009 г. по 2018 г.). В результате систематического выбора из 153 файлов было отобрано 15 наиболее информативных. Проведя тематический анализ данных, который выявил такие общие темы, как любопытство, вопросы идентичности, встреча с биологической матерью, смерть или потеря приемных родителей, авторы обозначили «идентичность» и «потерю» в качестве центральных тем в контексте контакта усыновленного с биологической семьей

Именно эти темы, на наш взгляд, нуждаются в прояснении на российской выборке для выработки оптимальных подходов к психологической помощи усыновленным детям и приемным семьям.

Представления о потенциальных рисках открытого усыновления

На заре становления открытой модели А. Крафт и соавт. в работе «Some theoretical considerations on confidential adoptions» (1985) высказали опасение, что общение с биологической семьей может помешать формированию у ребенка привязанности к усыновителям и сделает его пребывание в семье нестабильным (Jones, 2016).

Подобную обеспокоенность вы видим и у некоторых отечественных авторов, особенно у представителей юридической отрасли. Так, С.К. Жиляева и Раков К.А. считают, что тайна усыновления «…способствует созданию близких родственных отношений между усыновителем и усыновленным» (цит. по: Небесная, 2023, с. 33), а ценой ее нарушения могут стать неизгладимые душевные травмы (цит. по: Кошетова, Лубянкин, Кондрашова, 2020). Н.А. Иванова полагает, что тайна «…не откроет ребенку, что он был брошен в младенчестве кровными родителями, и не принесет нравственные страдания» (Иванова, 2019, с. 111).

Между тем исследования показали, что общение с биологической семьей может служить защитным фактором для усыновленного (Фреттер) и способствовать формированию более надежной привязанности у усыновителей (Сигел, Силверстейн, Фреттер, Нил, Логан) (Jones, 2016).

Несмотря на то, что общение с биологической семьей вызывает у усыновленных противоречивые чувства и сильную тревогу (Макаскилл, Нил), они отмечают ценность такого общения для лучшего понимания причин усыновления, своей истории, наследственности (Фреттер, Макаскилл), а также для формирования идентичности, особенно при межрасовом усыновлении (Jones, 2016).

В исследовании М. Аффлек и Л. Стид (2001) ожидания усыновленных от общения с биологической семьей описываются как желание «иметь крестную фею» и «обрести недостающие элементы» (Affleck, Steed, 2001, с. 41), которые включают в себя привязанность и заботу, сиблингов и других родственников, особенно тех, кто имеет физическое сходство с усыновленным. Теоретическая выборка из 10 усыновленных и 10 биологических матерей включала только две пары «мать—дитя». На момент исследования 16 участников активно общались с другой стороной; трое прекратили отношения (двое надеялись его возобновить); один собирался возобновить контакт после 10-летнего перерыва. Продолжительность отношений варьировалась от 9 мес. до 10 лет. Авторы применяли феноменологический и интеракционистский подходы для понимания аспектов, значимых для отдельных участников. Для тематического анализа использовался метод, описанный Дж. Смитом (1995).

Ряд исследователей (Гротевант, Ройтер, Вон Корфф и Гонзалес) отмечают взаимосвязь между общением с биологической семьей и снижением риска экстернализированного поведения в период взросления. Причем предиктором менее экстернализированного поведения является не сам факт наличия контакта и даже не его формат, а удовлетворенность этим контактом (Palacios et al, 2019).

Специалисты указывают на необходимость в контексте открытого усыновления (как и в других ситуациях разлуки ребенка с биологическими родителями) четко понимать цель контакта с биологической семьей, а также учитывать, общался ли ребенок с биологической семьей до момента усыновления. Если контакт с определенными членами семьи несет в себе риск насилия или ретравматизации, Айер и соавт. (2020) предлагают ограничить временно или постоянно личный контакт и перейти на цифровые формы общения, либо контактировать с членами расширенной биологической семьи, а не с теми, кто подвергал ребенка насилию или пренебрегал его интересами. Решение о частоте встреч должно приниматься исходя из целей контакта и обязательно с учетом потенциальных рисков для ребенка. По мнению Айер и соавт., положительный опыт не зависит от частоты контактов — важно качество, а не количество (Iyer et al., 2020).

Антрополог и исследовательница трансграничного усыновления Б. Инвессон в своей работе «Refiguring Kinship in the Space of Adoption» (2007) ставит под сомнение идею о том, что усыновление требует отмены одной идентичности и замены ее на другую. Проанализировав данные многих исследований, она утверждает, что долгосрочное общение с биологическими семьями крайне редко приводит к смещению иерархии приемной семьи в сторону биологической (цит. по: Clapton, 2018).

Анализируя опыт семей, где усыновление было отменено, Литтл и соавт. (2021) пришли к выводу, что большинство усыновителей в таких семьях испытывали сложности в том, чтобы вместе с приемным ребенком исследовать историю его жизни, и воспринимали несанкционированный контакт усыновленного с биологической семьей как фактор, осложняющий взаимоотношения (Lyttle, McCafferty, Taylor, 2024). Были проведены полуструктурированные интервью с 13 семьями (7 пар и 6 одиноких родителей), где отмена усыновления произошла не менее чем через год после усыновления и не более чем за 8 лет до проведения исследования. 16 детей (5 мальчиков и 11 девочек) были, за исключением одного, изъяты из биологических семей из-за жестокого обращения или пренебрежения. На момент отмены усыновления им было от 8 до 16 лет (M = 14). Приемные родители сообщали о высоком уровне вербальной и физической агрессии и уничтожении имущества; нападениях на родителей в моменты, когда ребенок чувствовал себя несчастным или отвергнутым, особенно после школы, когда сдерживаемые чувства вырывались наружу дома; побегах; сексуализированном поведении в соцсетях.

Адаптация детей к усыновлению сложна и неоднозначна. Детям трудно говорить об усыновлении с родителями и сверстниками. Предполагается, что приемные родители и специалисты играют ключевую роль в помощи детям в понимании их прошлого. Возможность взглянуть на ситуацию с точки зрения ребенка имеет решающее значение для развития открытого общения.

Общение с биологической семьей не является препятствием для создания гармоничных отношений в приемной семье. Однако при принятии решения относительно общения с биологической семьей необходимо учитывать индивидуальные риски, особенно если имело место пренебрежительное отношение или насилие со стороны биологических родственников, а также следует принимать во внимание мнение самого ребенка.

Ребенка могут расстроить, вызвать стресс как контакт с неблагополучным биологическим родственником, так и наблюдение за конфликтом между биологическими и приемными родителями. Для достижения положительного опыта контакта необходима профессиональная поддержка для всех его участников. Контакт, организованный опытными специалистами, может способствовать гармонизации отношений ребенка с биологическими и приемными родителями, росту эмоционального благополучия и формированию более устойчивой идентичности, как в период нахождения в приемной семье, так и во взрослой жизни. В тех случаях, когда контакт с биологическими родителями невозможен (например, из-за потенциальных рисков для ребенка), особое значение могут иметь позитивные связи с сиблингами и членами расширенной биологической семьи.

Заключение

Автор статьи об усыновлении в Открытой антропологической энциклопедии профессор антропологии и исследовательница трансграничного усыновления Дж. Лейнавивер отмечает, что современный институт усыновления ориентирован в первую очередь на «предоставление ребенка взрослому», чтобы приемный родитель мог удовлетворить потребность любить, воспитывать, заботиться о ребенке (Leinaweaver, 2018).

Между тем усыновление — не односторонний процесс. Наиболее современный, открытый подход к семейному устройству предлагает сместить акцент с потребностей взрослого на интересы приемного ребенка.

Дж. Смол сравнивает усыновление с дрейфованием без якоря во времени и пространстве, подчеркивая, что для ребенка оно «…всегда означает потерю отношений с эмоционально значимыми объектами, а также символическую утрату корней, чувства генетической идентичности и чувства связанности» (Rosenberg, Groze, 1997).

Но как быть, если ребенок якобы «родился» в приемной семье, не терял биологических родителей, не переживал разрыва с ними — как отгоревать такую утрату? Сокрытие факта усыновления делает невозможным для ребенка прохождение через нормативные стадии скорби, а значит, и процесс отгоревания потери.

В исследовании на выборке 254 усыновленных А. Баден и соавт. (2019) подтвердили, что узнавание о своем усыновлении во взрослом возрасте сопряжено с серьезным психологическим стрессом, который сохраняется даже через много лет (Baden et al., 2019). В качестве психодиагностических методов авторы использовали Опросник дистресса Кесслера (K10), Краткий опросник ВОЗ для оценки качества жизни (WHOQOL-BREF), открытые вопросы.

Мы считаем, что с учетом разнообразных противоречий, окутывающих проблему открытого усыновления, необходимы систематические исследования последствий закрытого усыновления на российской выборке и его сравнительный анализ с открытой моделью для лучшего понимания того, как та или иная модель влияет на психологическое состояние усыновленного на протяжении всей его жизни. Исследование последствий закрытой модели может быть проведено на российской выборке взрослых, воспитанных с тайной усыновления и узнавших о своем усыновлении уже во взрослом возрасте.