Введение

Б.М. Эйхенбаум отмечал, что стихотворение Лермонтова «Соседка» наряду с написанным тогда же в марте-апреле 1840 года в ордонанс-гаузе за дуэль с Э. де Барантом стихотворением «Пленный рыцарь», отличается отказом «от непосредственных форм лирики – поэту нужны специальные аксессуары, специальная обстановка или ситуация, чтобы лирическая тема приобрела характер фабулы» (Эйхенбаум, 1924, с. 114). Одной лишь констатации присущей стихотворению сюжетности не достаточно, наиболее рельефно механизмы ее достижения обнаруживаются при обращении к творческой истории, реконструкция которой, до сих пор в лермонтоведении не предпринималась. И хотя в академических собраниях сочинений Лермонтова под редакцией Б.М. Эйхенбаума (1935–1937) и Н.Ф. Бельчикова (1954–1957) были представлены черновые варианты стихотворения, однако они нуждаются в сверке с рукописью и исправлении, так же как и окончательный вариант, приводящийся с искажением авторской пунктуации. Актуальность исследования связана с уточнением закономерностей художественного мышления Лермонтова, отраженных в аутентичном тексте 1840 года.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить следующие задачи: 1) составить транскрипцию автографа стихотворения Лермонтова «Соседка» с отражением черновых вариантов; 2) проследить историю публикации стихотворения и в сопоставлении с автографом выявить допущенные неточности при воспроизведении окончательного текста и вариантов; 3) раскрыть особенности поэтических механизмов создания художественного образа в стихотворении от черновика к беловику.

Материалом для исследования стала неперебеленная рукопись стихотворения «Соседка» (РО ИРЛИ. Ф. 524. оп. 1. № 15. л. 19), а также история публикации стихотворения. Для сопоставления привлекается первая публикация «Соседки» (Лермонтов М.Ю. Соседка // Отечественные записки, 1842, том XX, № 2, отд. I, с. 127—128), публикация стихотворения А. А. Краевским в сборнике произведений поэта (Стихотворения М. Ю. Лермонтова. СПб. Типография Ильи Глазунова и К°, 1842–1844, т. II), а также публикации в научных изданиях XX – XXI вв. (Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений: В 5 т. СПб., Изд. разряда изящ. словесности Имп. акад. наук, 1910—1913; Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений: В 5 т. М.; Л.: Academia, 1935–1937; Лермонтов М. Ю. Сочинения: В 6 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954–1957; М. Ю. Лермонтов. Собр. соч.: в 4 т. СПб: Издательство Пушкинского Дома, 2014, т. 1).

Теоретическую базу для настоящего исследования составили статьи, посвященные изучению художественной системы стихотворения Лермонтова «Соседка». Хотя психологическая насыщенность образов, становление архитектоники текста оставались вне поле зрения лермонтоведения, стоит все же выделить единичные исследования, в которых попутно рассматривалась поэтика сюжета и стиля стихотворения, основанного на фольклорной традиции, отмечались особенности его стихотворной формы. Л.Я. Гинзбург отмечала принадлежность «Соседки» к реалистической лирике Лермонтова, в которой проявилась «бытовая конкретность, разговорность», близость стихотворения к «фольклорным и народно-бытовыми сюжетами» (Гинзбург, 1940, с. 189). Г.С. Виноградов проводил параллели «Соседки» с ранним лермонтовским «Узником», в котором «намечен “тюремный“ мотив», повторяющийся в «Соседке», окрашенной «в фольклорные тона и принявшей характер разбойничьей песни» (Виноградов, 1941, с. 372). Л.В. Пумпянский выделил ряд характеристик «Соседки», в целом присущих лирики Лермонтова 1840–1841 гг.: «фольклорность, полусюжетность, полуновеллистичность, введение второго голоса <…> с предполагаемым простым сознанием, точный язык народной наблюдательности и зрительной меткости» (Пумпянский, 1941, с. 416).

Наиболее ценные замечания были высказаны Д.Е. Максимовым, предложившим рассматривать «Соседку» как «психологически насыщенную» балладу (Максимов, 1964, с. 33), образующую со стихотворениями «Сосед» (1830-1831) и «Сосед» (1837) своего рода трилогию, «объединяющуюся по своему содержанию в некий поэтический цикл» (1964), в котором главными действующими лицами являются лирический герой и сосед. Им же отмечена «ограниченность» соприкосновения стихотворения «с фольклорной и романтической традицией» (Максимов, 1964, с. 148), сменившиеся «условностью» (Максимов, 1964, с. 148), посредством которой раскрываются «мысли о современной жизни» (Максимов, 1964, с. 100). А.М. Гуревич, напротив, отмечает важность «народной среды», в которой Лермонтов «находит родственные характеры и судьбы людей, рвущихся на волю, людей с буйными думами и неподдельными чувствами» (Гуревич, 1964, с. 156). Также рассматривая «Соседку» в контексте тюремного цикла, Э.Г. Герштейн обращает внимание на пейзажные элементы в черновой редакции стихотворения. Примечателен и сделанный ею вывод о «собирательном образе природы, возникающим в сознании узника» (Герштейн, 1985, с. 140), что сближает «Соседку» со стихотворением 1837 г. «Когда волнуется желтеющая нива…», тоже написанном в заключение.

Представленных замечаний недостаточно для понимания механизмов создания художественного образа, выявления особенностей авторского мышления, на что и направлен детальный анализ творческой работы поэта. Методология статьи базируется на познавательно-ценностном подходе к художественному произведению, позволяющему раскрыть «явленную через текст поэтическую личность Лермонтова как яркую индивидуальность, опирающуюся на глубокое знание психологии и онтологии человека» (Киселева, Поташова, 2021, с. 124), а также на изложенных в статьях И.А. Киселевой основных принципах текстологического анализа, направленного на «углубление понимания лермонтовских шедевров» посредством «наблюдения и обобщения над изменениями текста от черновика к беловику» (Киселева, Поташова, 2020, с. 131).

Результаты

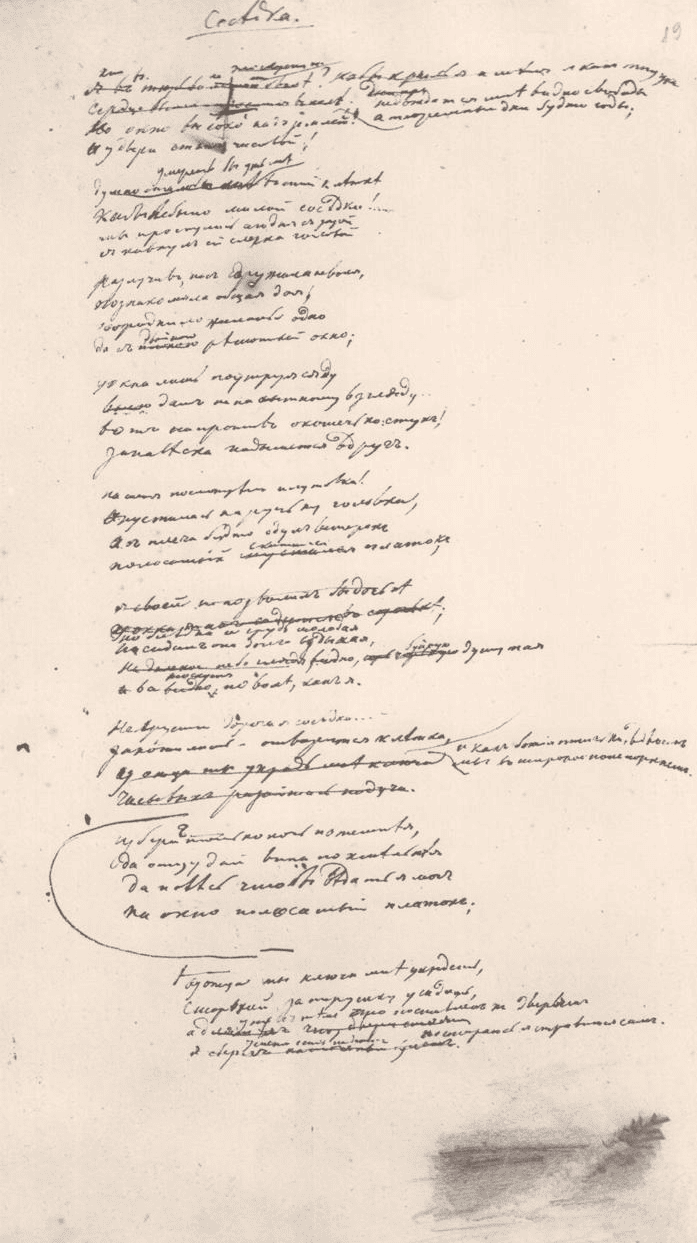

Стихотворение Лермонтова «Соседка» написано остро заточенным пером черными чернилами на отдельном листе, попавшим в коллекцию автографов А.А. Краевского и хранящимся ныне в составе тетради 15 наряду с другими произведениями 1840 – 1841 гг. Автограф содержит подчеркнутый заголовок, графический знак отчеркивания имеется после восьмой строфы, в правом нижнем углу листа имеется графическая зарисовка, которая может быть атрибутирована как пейзажный набросок. Стихотворение имеет четкое строфное деление с соблюдением равных интервалов между всеми девятью строфами. По всему тексту наблюдается многочисленная правка различного характера – в каждой строфе имеются графические знаки зачеркивания, восстановления и вставок, последняя девятая строфа была дописана и знаком вставки в сопровождении вспомогательной нумерации арабскими цифрами перенесена между седьмой и восьмой строфами.

Далее приведем автограф стихотворения «Соседка» (рис. 1), а также подготовленную на основе работы с рукописью (РО ИРЛИ. Ф. 524. оп. 1. № 15. л. 19) транскрипцию автографа (табл. 1), отражающую его правку:

Рис. 1. Автограф стихотворения М.Ю. Лермонтова «Соседка».

РО ИРЛИ. Ф. 524. оп. 1. № 15. л. 19

Fig. 1. The autograph of M.Yu. Lermontov's poem "The Neighbor".

RO IRLI. F. 524. op. 1. No. 15. L. 19

Таблица / Table. Транскрипция стихотворения М. Ю. Лермонтова «Соседка» Transcription of M. Y. Lermontov's poem "The Neighbor"

|

№ стиха |

Окончательный текст |

Варианты |

|

1 |

Не дождаться мне видно свободы, |

а. Я в тюрьме и мечтаю о воле б. Кто в тюрьме не мечтает о воле? в. Кто в тюрьме не тоскует о воле? г. Кабы крылья имел я д. Я как птицы |

|

2 |

А тюремные дни будто годы; |

а. Сердце бьется и просится в поле. б. Начато: Дни про<ходят> |

|

3 |

И окно высоко́ над землей! |

Но окно высоко над землей! |

|

4 |

И у двери стоит часовой! |

А у двери стоит часовой! |

|

|

|

|

|

5 |

Умереть бы уж мне в этой клетке, |

Душно стало б мне в этой клетке, |

|

6 |

Кабы не было милой соседки!.... |

|

|

7 |

Мы проснулись сегодня с зарей, |

|

|

8 |

Я кивнул ей слегка головой. |

|

|

|

|

|

|

9 |

Разлучив, нас сдружила неволя, |

|

|

10 |

Познакомила общая доля, |

|

|

11 |

Породнило желанье одно |

|

|

12 |

Да с двойною решоткой окно; |

Да с плохою решоткой окно; |

|

|

|

|

|

13 |

У окна лишь поутру я сяду, |

|

|

14 |

Волю дам ненасытному взгляду... |

|

|

15 |

Вот напротив окошечко: стук! |

|

|

16 |

Занавеска подымется вдруг. |

|

|

|

|

|

|

17 |

На меня посмотрела плутовка! |

|

|

18 |

Опустилась на ручку головка, |

|

|

19 |

А с плеча будто сдул ветерок, |

|

|

20 |

Полосатый скатился платок; |

Полосатый спустился платок; |

|

|

|

|

|

21 |

Но бледна ее грудь молодая, |

Я своей не позволил бы дочке |

|

22 |

И сидит она долго вздыхая, |

а. У окна так садиться в сорочке; б. Но сидит она долго вздыхая |

|

23 |

Видно, буйную думу тая, |

а. На далекое небо глядя, б. Видно горькую думу тая, |

|

24 |

Все тоскует по воле, как я. |

Начато: И все видно, |

|

|

|

|

|

25 |

Не грусти, дорогая соседка...... |

|

|

26 |

Захоти лишь — отворится клетка, |

|

|

27 |

И как божии птички, вдвоем |

У отца ты украдь мне ключи, |

|

28 |

Мы в широкое поле порхнем. |

Часовых разойтись подучи. |

|

|

|

|

|

29 |

У отца ты ключи мне украдешь, |

|

|

30 |

Сторожей за пирушку усадишь, |

|

|

31 |

А уж с тем, что поставлен к дверям, |

а. А для тех, что у двери стоят б. А уж с тем, кто поставлен к дверям, |

|

32 |

Постараюсь я справиться сам. |

а. Я сберег наточеный булат. б. У меня есть надежный булат. |

|

|

|

|

|

33 |

Избери только ночь потемнея, |

|

|

34 |

Да отцу дай вина похмельнея, |

|

|

35 |

Да повесь, чтобы ведать я мог, |

|

|

36 |

На окно полосатый платок. |

|

Знакомство с историей публикации стихотворения показывает, что при жизни Лермонтова оно не печаталось, не было включено и в состав первого сборника «Стихотворения М. Лермонтова» (1840), тогда как относящийся к этому же периоду «Пленный рыцарь» был включен в собрание. Первая публикация «Соседки» была сделана в журнале «Отечественные записки» за 1842 год и характеризуется многочисленными неоправданными пунктуационными менами, искажающими интонационный рисунок стихотворения. В сравнении с автографом в публикации были заменены запятыми восклицательные знаки в 3 и 6 стихах, точкой в 4 стихе, и, напротив, на месте многоточия в 25 стихе поставлен восклицательный знак, тем самым эмоционально наполненная первая строфа, задающая тон всему стихотворению, приобретает более ровный характер звучания, а событийная часть при этом, наоборот, становится более импульсивной. Обнаруживаются и смысловые искажения, допущенные переносом запятой или добавлением лишнего знака. Так, в 9 стихе перенос запятой нарушает постановку логического ударения и смысл фразы («Разлучив, нас сдружила неволя» – в автографе (Лермонтов, 1840, л. 19); «Разлучив нас, сдружила неволя» – в публикации (Лермонтов, 1842, с. 127)), что впоследствии тиражировалось вплоть до издания под редакцией Д. И. Абрамовича. Допущенная в 35 стихе мена запятой на точку в конце («Да повесь, чтобы ведать я мог, // На окно полосатый платок» – в автографе (Лермонтов, 1840, л. 19); «Да повесь, чтобы ведать я мог. // На окно полосатый платок» – в публикации (Лермонтов, 1842, с. 127)) разрушает фразовое членение, влекущее утрату смысла.

Еще в большей степени пунктуационная избыточность обнаруживается в следующей публикации стихотворения – в первом сводном собрании произведений поэта из четырёх частей (СПб. Типография Ильи Глазунова и К°, 1842–1844), подготовленном А. А. Краевским. В этой публикации помимо выше указанных неточностей появляются отсутствующее в автографе пунктуационное сращение в первом стихе, привносящее оттенок противопоставления по отношению ко второму стиху («Не дождаться мне видно свободы, // А тюремные дни словно годы» – в автографе (Лермонтов, 1840, л. 19); «Не дождаться мне видно свободы, – // А тюремные дни словно годы» – в публикации (Лермонтов, 1842-1844, с. 129)), тогда как для выражения этого противопоставления достаточно противительного союза «а» и необходимой запятой, как было в автографе.

Смысл искажает и используемое издателем пунктуационное сращение запятой и тире в 14 стихе на месте многоточия, поставленного самим поэтом. В результате этой мены в причинно-следственных отношениях оказываются 14 и 15 стихи («Волю дам ненасытному взгляду, – // Вот напротив окошечко: стук!» – в публикации (Лермонтов, 1842-1844, с. 129)), таким образом получается, что присоединительным тире выражается здесь томление лирического героя именно по молодой деве, ожидание ее появления в окне. Не отрицая шуточного элемента в стихотворении, все же следует говорить о томлении лирического героя по воле, что отражено в поставленном самим поэтом многоточии как знака передачи состояние ожидания и обреченности, в котором и пребывал лирический герой, и которое прерывают мечтания, далее представленные в тексте. Аналогично и в издании под редакцией Б.М. Эйхенбаума, необходимое многоточие было заменено на точку, опять же не передающую искомую эмоцию мечтательного полета (Лермонтов, 1934-1937, с. 66). В 6 стихе, напротив, пунктуационное сращение восклицательного знака с шеститочием из автографа преобразуется А.А. Краевским в знак многоточия (Лермонтов, 1842-1844, с. 129), тогда как именно первичный знак концентрирует в себе необходимое состояние мечтательности, останавливает повествование в точке ‘здесь’, переключая регистр действительности на мечту. Начиная с издания 1935-1937 гг. при публикации 6 стиха было возвращено пунктуационное сращение восклицательного знака и многоточия (Лермонтов, 1935-1937, с. 66), однако же характерное для Лермонтова графическое прерывание мысли множеством точек (как в данной рукописи шестью точками) не воспроизводится, хотя для этого стиха оно значимо для обозначения символичного перехода лирического героя в сферу мечтания.

В советских изданиях публикация стихотворения стала значительно очищенной от редакторской правки, 33 – 34 стихи стали публиковаться с передачей просторечной формы (потемнея – похмелея) (Лермонтов, 1934-1937, с. 66), хотя и в них есть искажения автографа Лермонтова. В издании под редакцией Б.М. Эйхенбаума не был восстановлен восклицательный знак в третьем стихе, поставленный только в издании 1954-1957 гг. и впоследствии уже не меняющийся, в этом же стихе не воспроизводился знак ударения, выделенный Лермонтовым в слове «высоко», в изданиях Краевского присутствующий, восстановленный в 1954-1957 гг. и вновь потерянный в издании 2014 года. Пунктуационная избыточность наблюдается и в связи с обособлением запятыми сравнительных оборотов в 20 и 27 стихах. И если постановка отсутствующей у Лермонтова запятой в 5 стихе грамматически оправдана и объясняется естественной конъюнктурой, то в 19 и 27 стихах необходимость в постановки запятых, вносящих лишние паузы, отсутствует, тем более, что в обоих стихах сравнительные обороты имеют значение образа действия («А с плеча будто сдул ветерок», «И как божии птички, вдвоем» (Лермонтов, 1954-1957, с. 154)), графическое обособление которых факультативно. Этой же пунктуационной избыточности придерживаются и в современном издании Лермонтова, подготовленном в 2014 году (Лермонтов, 2014, с. 321).

Отдельного внимания и развернутого текстологического комментария заслуживают черновые варианты стихов первой, третьей, пятой, шестой, седьмой и восьмой строф, приводящиеся только в двух изданиях – 1935-1937 гг. и 1954-1957 гг. с допущением неточностей, и здесь следует особенно подчеркнуть важность их верного воспроизведения, так как именно с их учетом можно понять процесс достижения Лермонтовым отточенного и цельного художественного образа.

Обсуждение результатов

Обращение к рукописи показывает многочисленную правку, сделанную в отношении первой и последней строфы, а также отдельные исправления в остальных строфах. Первый стих первой строфы претерпевает самые значительные и многочисленные изменения в стихотворении. Окончательному «Не дождаться мне видно свободы» предшествуют пять вариантов, последовательное появление и смена которых обусловлена отказом от активного субъекта и его действия в пользу пассивного объекта и описания временных границ, точнее, протекания действия во времени. Этот отказ усиливается с каждым новым вариантом стиха. Активный деятель присутствует лишь в первом черновом варианте: «Я в тюрьме и мечтаю о воле» – здесь и конкретизация местопребывания лирического героя, и точное определение его состояния, и постулирование значимого для стихотворения соотношения мечты и действительности, выраженное в противопоставлении пространства ‘здесь’ и в воображении лирического героя. И хотя от этого утверждения Лермонтов отказывается ввиду его излишне констатирующего характера, бытийная ситуация стихотворения, слагающаяся из череды возникающих образов и событий в мечтах лирического героя, подчинена раскрытию именно этого противоречия, что и достигается во всех последующих восьми строфах стихотворения.

Во втором и третьем вариантах первого стиха Лермонтов отказывается от активного субъекта, заменяет его неопределенно-личным обобщением «кто», по своей специфике скорее не указывающим на объект, а вносящим вопросительный элемент, дополненный вопросительным знаком, и образующий «идиоматическое вопросительное предложение» (Падучева, 2010, с. 235) не требующее ответа: «Кто в тюрьме не мечтает о воле?»; «Кто в тюрьме не тоскует о воле?». При воспроизведении этих вариантов в академическом собрании сочинений Лермонтова 1954-1957 гг. упускался поставленный поэтом в рукописи вопросительный знак, воспроизведенный в предыдущем издании. При этом второй вариант стиха в издании приводился вовсе без знака препинания, а третий вариант – с утвердительным знаком точки («б. Кто в тюрьме не мечтает о воле»; «в. Кто в тюрьме не тоскует о воле.»), тогда как в автографе явно просматривается один общий для этих вариантов вопросительный знак, появившийся при изменении первого варианта на второй и сохранившийся в третьем варианте, претерпевшим изменение только в части уточнения состояния лирического героя (мена глагола «тоскует» поверх зачеркнутого «мечтает»). Вопросительный знак в этих вариантах придает стиху лирико-эмоциональное звучание, связанное «с попыткой говорящего выразить свое убеждение» (Добровольский, Зализняк, 2025, с. 54), что в данном контексте сложно донести утвердительной интонацией. Если первый вариант стиха с активным «я» («Я в тюрьме и мечтаю о воле») представлял собой квант информации, то вопросительная семантика второго и третьего варианта стиха с обобщенным «кто», объединяющим и буквально находящегося в заточении лирического героя, и находящуюся физически на свободе, но тоскующей по жизни страстями молодую деву, аналогична возгласу. Идиоматический вопрос усиливает эмоциональный посыл суждения, оттого в этих вариантах наблюдается максимальная вербальная идентификация эмоции, которая буквально прямо называется и акцентируется логическим ударением в этих вариантах стиха.

Именно с уточнением эмоции связана творческая работа поэта от первого к третьему варианту стиха. Глагол «мечтаю» / «мечтает» в первом и втором вариантах по сравнению с глаголом «тоскует» в третьем варианте предполагает более активное действие, связанное с конкретным представлением о возможности изменения своего положения, тогда как новый вариант «тоскует» фокусирует внимание на состоянии субъекта здесь и сейчас, меной глагола изменяется и сама переживаемая эмоция, третий вариант утрачивает оптимистическую ноту, заложенную в первый и второй варианты с акцентированным мечтанием. Однако же глагол «тоскует» не передает суть того состояния, которое поэтизировано в стихотворении – в центре все же не тоска, а мечтание о свободе, не рефлексия лирического героя представлена дальше в событийной части произведения, а желаемое преображение реальности, оттого Лермонтов и отказывается от этих рефлексирующих вопросов в составе первой строфы.

Хотя, естественное для ситуации заключения чувство тоски поэтом все же называется в 24 стихе («Все тоскует по воле, как я») только уже в связи с образом заглавной героини, через душевные порывы которой Лермонтов раскрывает переживания самого лирического героя, неслучайно именно в них просматривается знаковый для поэта мотивный комплекс – поиск свободы, непонятость и тоска по родной душе. И здесь интересны варианты шестой строфы, в первоначально намеченных стихах которой звучит кажущаяся на первый взгляд игривая шутливость («Я своей не позволил бы дочке // У окна так садиться в сорочке»), за которой скрывается целая палитра смыслов. Здесь и предостережение от своеволия и таящейся опасности любовных страстей, и акцент на важных для Лермонтова детскости и чистоте девичьего образа, и, вместе с тем, выражение одиночества героини, хотя и имеющей семью, но рисующуюся скорее во враждебных отношениях, что, как справедливо отмечает В.Н. Аношкина, является «вариацией сиротского мотива», определяющего «характер и судьбу литературных героев Лермонтова» (Аношкина, 2014, с. 103). В силу того, что этот мотив далее по тексту обрастает конкретной сюжетной ситуацией обмана отца, поэт отказывается от первичного варианта 21-22 стиха в пользу романтизирующего образа девы («Но бледна ее грудь молодая // И сидит она долго вздыхая»). Ее образ создается в условной зеркальной перспективе, при всей непохожести образы лирического героя и героини похожи, оттого шестая строфа по отношению к первой оказывается своего рода зеркальным отражением. В своей мечте лирический герой представляет еще одну мечту – мечту девы по «обретению сердечного друга» (Аношкина, 2014, с. 103). При этом воображаемый героем мысленный экран героини скорее отвечает порывам самого героя, о чем говорят изменения 23 стиха, претерпевавшего трансформацию от портретной зарисовки («На далекое небо глядя») к изображению конкретного чувствования, также данного в вариантах. Первичная «горькая дума» («Видно, горькую думу тая»), соответствующая девичьему образу и ее печали, заменена в окончательном варианте «буйной думой» («Видно, буйную думу тая»), скорее отвечающей самому лирическому герою. Неслучайно поэтом выбрана характеристика, представляющая собой инвариант фольклорной формулы «буйна головушка», характеризующей молодецкую удаль («Его буйная головушка не тряхнется, // Его русые кудерки не шелохнутся» [Киреевский, т. 6, с. 54]). В шестой строфе создается аналогичная первой строфе сцена, акцентирующая одиночество человека, некие социальные преграды, возникающие на пути достижения свободы в позитивном ее понимании, тоску по этой свободе воли и мечтание о достижении свободы. И в этом уникальность настоящей миниатюры, позднее развитая в архитектонике стихотворения «Сон» (1841), построенного из трех снов и акцентирующего через них «реальность изображаемого духовного мира» (Киселева, Поташова, 2020, с. 140). Аналогично и здесь, Лермонтов, преодолевает протекающее в пространстве реальности внешнее время миром внутренним, показывая через две действительные судьбы – лирического героя и героини – условность свободы и воли в земной, человеческой жизни.

Следующие два варианта первого стиха первой строфы и созвучная им седьмая строфа усиливают желательность и недостижимость мечты о свободе. Если в первом, втором, третьем вариантах первого стиха модальное значение желательности выражалось через сферу эмоционального переживания, переданную в эмотивных глаголах (мечтаю – мечтает – тоскует), то в четвертом и пятом вариантах средством ее выражения оказывается уподобление, заданное в характерном для романтизма уподоблении лирического я другому («я = другой…»), что является необходимым для «углубленной и объемной символизации мечты» (Смирнов, 2014, с. 45). Здесь появляется условие, при котором мечта о воле могла бы быть достигнутой, и связано оно с желаемым преображением собственных физических возможностей – символизацией мечты оказываются крылья (четвертый вариант) и птицы (пятый вариант). Аналогичное преображение мы видим и в седьмой строфе, содержащей уподобление человеческой жизни птице в клетке, свободы – полету птиц. В четвертом варианте первого стиха («Кабы крылья я имел…») вновь появляется лирическое «я», и хотя на формальном уровне структура этого варианта не предполагает называния действия, а единственный глагол «имел» образует поссесивную конструкцию, необходимую для указания на предмет мечтаний и его возможного обладателя, но никак не собственно действие, в самом этом воображаемом предмете («крылья») скрыто желание стремительного движения – полета. И именно в этом неназванном прямо, но предполагаемом действии обнаруживается характерная для романтизма декларация противопоставления мира здесь и там, выражается суть взаимоотношений лирического героя и мира, маркером сложности которых у Лермонтова не раз является желание преодолеть земное притяжение и оказаться среди свободных небесных светил («Только завидую звездам прекрасным, // Только их место занять бы хотел»), уподобиться птице («Туда долететь лишь степному орлу»), в обоих случаях это стремление попасть туда, где физически не может оказаться заточенный в плоти человек.

В еще более сконцентрированном виде условие достижения мечты о воле называется в намеченном пятом варианте первого стиха, который прежде при воспроизведении вариантов и в издании 1935-1937 гг., и в издании 1954-1957 гг. подвергался конъюнктуре и приводился единой конструкцией с предыдущим вариантом. При этом во избежание повтора местоимение «я» из четвертого варианта опускалось, таким образом получалось цельное предложение: «Кабы крылья имел я как птицы». Однако же в рукописи явно просматривается местоимение «я» дважды, фраза «кабы крылья я имел» зачеркнута, далее в продолжении горизонтали строки зафиксировано начало новой фразы «я как птицы», в связи с чем целесообразно все же выделять это начало как набросок пятого варианта, принимая во внимание и то, что буквальное уподобление себя птице было типичным для литературной традиции. В этом размышлении поэт вновь возвращается к более активной позиции через выражение желаемого уподобления, отсылая читателя к пушкинскому «Узнику» (1822) («Мы вольные птицы; пора, брат, пора!») и своему раннему «Желанию» (1831) («Зачем я не птица, не ворон степной // Пролетевший сейчас надо мной? // Зачем не могу в небесах я парить // И одну лишь свободу любить?»). Намеченный пятый вариант первого стиха в сравнении с предыдущими в наибольшей степени выражает состояние мечтательности лирического героя, душевная устремленность и желание воли которого противопоставлены статичному, словно прикрепленному к земле часовому. И это противопоставление динамики и статики еще более ярко просматривается в черновом варианте четвертого стиха, открывающегося противительным союзом «а» («А у двери стоит часовой»), исправленном далее на союз «и». Аналогичное исправление союза обнаруживается и в предыдущем третьем стихе первой строфы, изначальный союз «но» («Но окно высоко над землей!»), вносящий в текст оттенок невозможности достижения мечты, заменен на «и», тем самым третий и четвертых стихи приводятся к единообразию и вкупе сообщают о тех пространственных преградах, которые обусловливают ассоциативную цепочку «крылья – птица – полет».

Примечательна в четвертом и пятом вариантах стилизация под волевое и энергичное народное повествование, проявившаяся как в обращении к орнитологической образности, использующейся в разбойничьих и удалых песнях о Степане Разине и Емельяне Пугачеве для создания образа волевой личности, так и в использовании разговорно-сниженной конструкции со сравнительным союзом «кабы», возвышенного утверждения с уже довольно редкой формой выражения обладания («крылья я имел»). Подкрепление сравнения с птицами разъяснением желаемого сходства, которое могло бы открыть путь к воле, также приближено к былинному эпосу или казачьей удалой песне: «Сердце бьется и просится в поле». И здесь интересна поэтическая символизация жизни и воли, пространственные координаты которых связаны не с небом, что логично следовало бы из намеченного сравнения с птицами, а с полем, типичной эпической локацией как пространства, не знающего границ. Ассоциация воли с полем, то есть широким неограниченным пространством, и прежде встречавшаяся у Лермонтова («И вот нашли большое поле // Есть разгуляться где на воле»), в полной мере отвечает русской ментальности, понимающей простор как неотъемлемую составляющую русской души, неотъемлемое условие духовного бытия человека, живой жизни души, невозможность которой вне свободы не раз акцентируется поэтом и в черновых, и в беловых вариантах («не дождаться», «душно стало», «умереть бы»). Если в фольклоре поле мыслится как вся русская земля, на защите которой стоит богатырь, наделенный таким же раздольным характером как широкое поле, то у Лермонтова поле приобретает дополнительные коннотации, связанные с пониманием его как места обиталища воли, априори возможной только в естественной природе. Такое пространство в противопоставлении тюремному заточению и миру действительному обнаруживает себя и в его раннем «Узнике»: «Добрый конь в зеленом поле // Без узды, один, по воле // Скачет весел и игрив». Смысловой нагрузкой это пространство наделяется и в 13–14 стихах, где поле хотя и не называется, но подразумевается как желаемое пространство, в которое всеми своими чувствованиями устремлен лирический герой («У окна лишь поутру я сяду, // Волю дам ненасытному взгляду…»), и в 27–28 стихах, где впервые применительно к лирическому герою названо конкретное действие, связанное с преодолением состояния душной тесноты («И как божии птички, вдвоем // Мы в широкое поле порхнем»), а также в небольшой графической зарисовке в правом нижнем углу листа, изображающей поле с курганом.

Почему же все-таки Лермонтов отказывается от сравнения с птицами в первом стихе и сохраняет его в 27–28 стихах? Подобное начало стихотворения потребовало бы иного развития мотива одиночества, рефлексию собственного «я», тем самым раздробляя образное единство стихотворения, заявленное уже в самом заглавии. Заглавие «Соседка» появилось до создания окончательного текста и до рассматриваемой правки, о чем говорит его расположение по отношению к тексту: оно обозначено сверху по центру страницы с характерным для начала отступом от верхнего края и интервалом перед первой строфой, равным интервалу между строфами. Название стихотворения предполагает концентрацию внимания именно на представлении другого, в которых и разворачивается мечта лирического героя, потому рефлексирующее начало могло бы сделать стихотворение более затянутым. Обращает на себя внимание и смысловая наполненность этого названия, суть которого видится в потребности обретения родственной души на эмоциональном уровне, проблеме понимания, особенно обострившихся в условиях заточения. Эта проблема поставлена и в первом, раннем «Соседе» 1830-1831 гг. («И мнится мне, что мы друг друга понимаем // <…> // Что мы знакомы с давных лет»), и в одноименном стихотворении 1837 г. («Кто б ни был ты, печальный мой сосед, // Люблю тебя, как друга юных лет»). Лишенная речи молодая дева существует в мечте лирического героя, череда событий с нею связанных рисуется в его субъективном восприятии, однако она «соседствует» с лирическим героем, и эта общность важна для него. Не случайно, работая над 27-28 стихами, Лермонтов отказывается от изначальных сюжетных стихов («У отца ты украдь мне ключи // Часовых разойтись подучи»), лишь частично перенеся их в следующую строфу, в пользу символического уподобления душ героев «божьим птичкам», снимающего ореол привлекательности и искушения, просматривающихся в пятой и шестой строфах. Тем самым поэт не только подводит событийную часть к возможному достижению заветной мечты о воле при соблюдении далее названных бытовых условий («У отца ты ключи мне украдешь», «Сторожей за пирушку усадишь», «Избери только ночь потемнее», «Да отцу дай вина похмелее»), но и намечает более глубокую проблему тоски по родственной душе, с которой возможно подняться над суетным бытием, в единении с природой порвать с «былым, грешным существованием» (Гулин, 2023, с. 33). Здесь уже появляется уподобление не себя одного птицам, а их двоих «божьиим птичкам», последующее за вниманием к созвучному эмоциональному состоянию («Все тоскует по воле, как я»), схожему взгляду в такое же бескрайнее пространство («На далекое небо глядя»).

Заключительные восьмая и девятая строфы совмещают в себе рациональное и иррациональное, здесь достигается максимальная событийность, в сравнении с предыдущими строфами именно в этой части используются многочисленные глаголы: «украдешь», «усадишь», «поставлен», «справиться», «избери» и т.д. Однако все перечисленные действия происходят в воображаемом пространстве, посредством инфинитивов и форм будущего времени достигается характерный для сюжетной лирики Лермонтова «специфический модус восприятия действительности» (Киселева, Поташова, 2021, с. 133), суть которого связана с передачей особого состояния героя, захваченного мечтой, показывающей «в которой человек действует в соответствии с состоянием души, грешным или детским» (Киселева, Поташова, 2021, с. 134). Если в предыдущих строфах состояние мечтательности граничило с глубокой думой, то здесь мечтательность уподобляется своей событийностью сну с присущей ему ночной таинственностью, эмоциональным порывом. Черновые варианты 32 стиха, зримо передающих эту мечту-сон, показывают готовность лирического героя совершить преступление (а. «Я сберег наточеный булат»; б. «У меня есть надежный булат»), при этом интересен последовательный отказ от возможного убийства. Первичная качественная характеристика булата – «наточенный» – очевидно несет коннотацию опасности, второй вариант – «надежный» – одновременно снимает остроту потенциальной ситуации, но предполагает и использование его раньше. В окончательном варианте Лермонтов отказывается от осуществления греха убийства («Постараюсь я справиться сам»), сохраняя при этом череду преступлений. Эта строфа в стихотворении появилось уже после его предполагаемого завершения, о чем свидетельствует графический знак отчеркивания в автографе после предшествующей строфы. При воспроизведении черновых вариантов в издании 1935-1937 гг. нет указаний на вставку этой строфы, в 1954-1957 гг. с ошибкой в нумерации зафиксировано, что «строфы 7 и 8 первоначально имели обратный порядок». При этом неверно говорить об обратном порядке строф, знаком вставки Лермонтов дополняет строфу, сообщающую о сложных, но достижимых условиях для совершения побега из темницы, ярким эпизод с преступлениями, которые необходимо совершить перед побегом. Вставка оказалась здесь необходимой не только для более логичной череды действий, но и выражения самой идеи – на протяжении всего стихотворения лирический герой искал утешение в мечте, теперь же эта мечта о воле очернена грехом. Такой финал стихотворения, на первый взгляд кажущегося не законченным, обрывающимся на самой кульминации, что в целом свойственно «лермонтовской прозаической художественности» (Маркович, 1997, с. 137), подводит нас к глубинным вопросам природы человека, совмещающего в своем бытии чистоту и греховную порчу.

Заключение

Сопоставление сохранившегося автографа стихотворения «Соседка» с его публикациями, как в дореволюционных изданиях, рассчитанных на массового читателя, так и научных изданиях, воспроизводящих черновую работу Лермонтова, демонстрирует целый ряд неточностей, связанных с несоблюдением авторской пунктуации, искажающей интонационный рисунок, логику членения фразы, расставленные автором смысловые акценты, неточным воспроизведением черновых вариантов, графических знаков. Тщательное изучение автографа открывает возможность исправить эти разночтения при дальнейшей публикации стихотворения, а также приблизиться к пониманию хода авторской мысли. Спецификой стихотворения Лермонтова «Соседка» является передача состояния мечтания лирического героя, данное через соотношение желаемого и действительного, что закладывается уже в первой строфе и о чем свидетельствует ее первичный максимально информативный вариант, содержащий указание на лирический субъект и его настроение. Мечта конкретизируется по всему тексту символическими деталями – птицы, поле, окно, платок, которые последовательно сопоставляются с различными обозначениями темницы, ставшей для лирического героя невыносимым бременем. Индивидуализированным воплощением мечты явилась и молодая дева, которая также полна жизни, как и лирический герой, испытывает те же чувства, что и лирический герой, и роднит их желание ощущения свободы. Однако финал стихотворения подводит читателя к мысли о невозможности достижения высокой мечты о воле, которая возможна только в естественной природе, что и сконцентрировано в ассоциации «поле-воля». Последовательное сопоставление черновых вариантов и окончательного текста показывает, что художественный образ развивался в стихотворении от экспрессивно-эмоциональной окрашенности к акцентированию эмоционально-психологического состояния.