Две фазы младшего школьного возраста1

Г. А. Цукерман, доктор психологических наук

1. Ведущая деятельность, или Куда взрослый ведет ребенка

С именем В.В. Давыдова связан самый грандиозный по своим масштабам, дерзости и последовательности эксперимент по построению ведущей деятельности. Представление о ведущей деятельности и ее новообразованиях, доставшиеся нам в наследство от наших учителей — Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, были сформулированы в проектном залоге, т. е. определяли, куда и как взрослый человек (общество) собирается вести ребенка. Понятно, что этот выбор — ценностный, т. е. не обсуждаемый в научных представлениях об истинности / ложности. При ценностном выборе решается чисто человеческий вопрос: это мои или чуждые мне ценности? При ценностном выборе, который взрослые делают за ребенка, решается еще один вопрос: соответствует ли выбранное мной направление возможностям ребенка или оно утопично? Знаменательно, что первая книга, представившая научному сообществу новое направление формирования и исследования ведущей деятельности младших школьников, называлась «Возрастные возможности усвоения знаний» (Эльконин, Давыдов, 1966).

Усилиями группы психологов и педагогов, на протяжении 40 лет разрабатывавших идеи Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, удалось в первом приближении ответить на вопрос, поставленный в начале 60-х гг.: каковы возрастные возможности младших школьников, не востребованные традиционной системой школьного образования, а следовательно, не развиваемые систематически у большинства детей? Сегодня существует по крайней мере несколько сотен исследований, подтверждающих основную гипотезу В.В. Давыдова [Давыдов, 1990] о том, что психическими новообразованиями учебной деятельности являются: а) рефлексия, анализ и планирование как основные способности теоретического сознания; б) умение учиться как результат освоения детьми формы совместно-распределенной учебной деятельности. Показано также, как должна строиться учебная деятельность, чтобы стать формой развития этих способностей.

За этими исследованиями стоит ценностная пристрастность ученых, стремившихся развить в детях, а следовательно, в мире прежде всего разумность, т. е. способность действовать в обстоятельствах новых, нестандартных, не встречавшихся в предыдущем опыте и относиться к любому инакомыслию и вообще к любой «инакости» без предвзятости (без ксенофобии), но и без наивной доверчивости, уметь и хотеть разобраться в основаниях и состоятельности любой точки зрения, принимать или отвергать другие взгляды не по внешним впечатлениям, а по сути дел, стоящих за словами. Иначе говоря, мы, ученики и последователи В.В. Давыдова, пытаемся культивировать в себе, в наших учениках (и, по возможности, в их педагогах) критичность, самостоятельность и независимость мыслей и поступков, умение и стремление в ситуации выбора и неопределенности не действовать наугад, импульсивно или по указке свыше, не ждать инструкций и руководящих указаний, а решения принимать неконформно, ориентируясь лишь на суть дела. Я описываю облик идеального выпускника школы, решившейся работать по системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова: эти школы стремятся вырастить человека рефлексивного, владеющего формами теоретического сознания — и научного, и художественного, и нравственного, — человека, знающего свои ограничения и способного их преодолевать, получая удовольствие от этого самоопреодоления. Кстати, это люди с весьма специфической иерархией ценностей. Подлинные герои учебной деятельности — это не только и не столько познаватели, сколько люди, направленные на самоизменение, те, у которых эндоморфины наиболее интенсивно выделяются в ситуациях, требующих расширения опыта, выхода за рамки стереотипов и поиска новых оснований действия. Мое описание далеко от законченности, это экспрессионистский эскиз, а не парадный портрет. Взволнованность этого описания вызвана тем, что для меня это образ человека, который реально помог бы нашей стране именно сегодня. Но я далека от мысли о том, что учебная деятельность — это единственно правильное или единственно возможное направление развития младших школьников. Те, кому дорог и ценен иной идеал человеческой полноты и совершенства, будет проектировать иную ведущую деятельность.

Итак, ведущая деятельность — это декларация намерений: она определяет направление развития, в котором взрослые собираются вести ребенка. Периодизация развития, в основание которой положено представление о ведущей деятельности, отличается от любой естественнонаучной периодизации развития тем, что осознает свои ценностные основания, отдает себе отчет в том, что речь идет о культурной амплификации одного из потенциально возможных направлений развития.

2. Ребенок как субъект деятельности, или Куда ребенок, ведомый взрослым, направляется в самом деле

После того как взрослый сознался, куда он собирается вести ребенка, хорошо бы узнать, куда собирается идти ребенок, когда он следует за взрослым, рядом со взрослым или даже скачет впереди, оглядываясь, поспевает ли за ним взрослый. Этот вопрос не только оставался без ответа, но и не задавался. Можно и впредь заниматься чистым проектированием (и в этом — страшный риск, первородный грех формирующего эксперимента) и не задавать вопроса, куда идет ребенок. Но при этом надо честно отдавать себе отчет: в проектной плоскости ведущей деятельности не видна ее субъектная и субъективная проекция. Мы, взрослые, проектируем содержание ведущей деятельности и ее форму — тот тип взаимодействия, который обеспечивает совместное держание предмета ведущей деятельности. Но мы (по счастью) не проектируем детский образ себя, осваивающего это содержание и вступающего в эти взаимодействия.

Вопрос о том, как сделать, чтобы ребенок, для которого взрослый построил ведущую деятельность, не стал ведомым, т. е. жертвой развивательного демонизма взрослых, сейчас входит в моду вместе со все или психологическими понятиями, начинающимися со слова «само»: саморазвитие, самореализация, самоактуализация, самосовершенствование... Задолго до моды на всяческую самость Д.Б. Эльконин сформулировал дерзкий и по сей день не полностью реализованный замысел: учебная деятельность есть деятельность по самоизме- нению ученика как человека умелого, знающего и понимающего [Эльконин, 1974]. Иными словами, все усилия проектировщиков учебной деятельности не уходят в свисток, вся махина ведущей деятельности работает не вхолостую лишь в том случае, если вовлеченные в эту деятельность дети приобретают опыт субъектного отношения к такому типу предметности и таким взаимоотношениям, которые заложены в проекте ведущей деятельности.

Что значит «опыт субъектного отношения»?

Субъект — это источник активности, автор, творец, инициатор преобразований действительности, людей и самого себя — такими поэтическими определениями-метафорами наполнена современная психологическая литература [2, 10, 15]. Эти определения, безусловно, справедливы, но слишком общи, чтобы послужить основой для решения конкретной практической задачи: определить, является ли ребенок субъектом учебной деятельности, если он на уроке активен. На вопрос нельзя ответить утвердительно, пока неизвестно, на что направлена эта активность. А она может быть направлена, к примеру, на то, чтобы завоевать признание одноклассников или похвалу учителя. Такой ученик, безусловно, является субъектом, но субъектом не учебной, а совсем другой деятельности — деятельности общения.

«Искать то, чего еще нет, но что все-таки возможно и что дано субъекту лишь как цель, — это основная характеристика жизнедеятельности всякого... субъекта» [Давыдов, 1996]. На основе такого общего определения субъектности можно построить рабочий критерий для более частного определения того, является или не является ребенок субъектом именно учебной деятельности. Можно предположить, что ребенок является субъектом учебной деятельности, если он участвует в поиске и построении новых способов действия в ситуации постановки учебной задачи. «Для самого субъекта этот результат собственной деятельности выступает в форме идеи о возможном осуществлении цели, в виде «замысла-гипотезы» или «веера» возможностей» [Магкаев, 1995, с. 17].

Далее речь пойдет о трехлетнем лонгитюде, который основан на представлении о том, что ядром, сердцем субъектности в учебной деятельности является поиск новых способов действия в ситуации, когда старый способ не работает, а решение новой задачи уже достаточно мотивировано. Детей, наиболее активно включающихся в поиск новых способов действия, мы будем считать подлинными субъектами учебной деятельности даже в том случае, если ими движет не только бескорыстная познавательная страсть. Кто же наши герои, чем они отличаются от своих одноклассников, какие обстоятельства способствуют или препятствуют попаданию ребенка в эту группу? Что дает субъектное участие в учебной деятельности для психического развития младших школьников? Для ответа на эти вопросы и был начат данный эксперимент.

3. Какие дети становятся и не становятся субъектами учебной деятельности?

Исследование начато в 1996 г. в двух первых классах школы № 91 Москвы, где учебная деятельность организовывалась на уроках русского языка, литературы, математики, изобразительного искусства и природоведения. Здесь будут описаны результаты обследований 39 детей (17 девочек, 22 мальчика), которые участвовали в эксперименте с самого начала I класса по конец III класса. По уровню поисковой активности мы разделили этих детей на три группы.

ГРУППА А (3 девочки, 8 мальчиков) — поисковая активность этих детей на уроке высока и стабильна, в течение всех трех лет начального обучения они были наиболее азартными участниками и инициаторами поиска новых способов действия практически во всех ситуациях, которые предоставлялись им учителями, независимо от содержания предлагавшихся задач или проблем.

ГРУППА Б (5 девочек, 5 мальчиков) — поисковая активность этих детей на уроке не столь устойчива, им свойственны творческая капризность, предпочтение отдельных учебных дисциплин, в иные дни они «не удостаивают быть умными». В эту же группу попали дети, которые вошли в группу лидеров поиска лишь к концу второго — началу третьего года

обучения, в основном благодаря не по годам развитому чувству долга, упорству, усердию и прочим волевым качествам.

ГРУППА В (9 девочек, 9 мальчиков) — поисковая активность этих детей за три года начального обучения почти никогда не превышала среднюю по классу.

В основе этой типологии лежит метод экспертных оценок трех внешне наблюдаемых поведенческих проявлений ребенка на уроке: собственно поисковая активность, активное участие в общеклассной дискуссии, исполнительская активность. Эти три вида активности соответствуют трем основным видам деятельности, одновременно присутствующим в каждом уроке: учебной, социально-коммуникативной, исполнительской. Экспертизу детской активности осуществляли две учительницы, которые встречались с детьми практически ежедневно и вели в обследуемых классах основные предметы: математику и словесность. На протяжении трех лет начального обучения экспертиза осуществлялась семь раз. Инструментом экспертной оценки служила модификация методики Дембо — Рубинштейн.

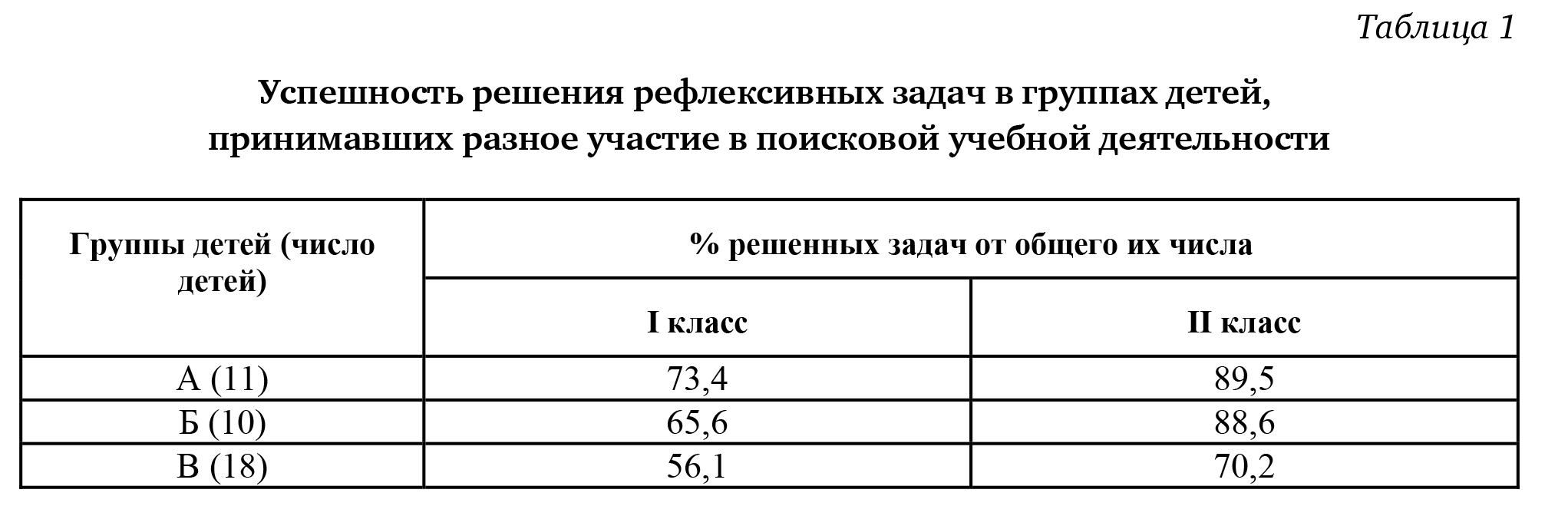

Как влияет обучение по системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова на развитие детей, принимавших разное участие в поисковой учебной деятельности? Сначала обсудим те развивающие эффекты учебной деятельности, ради которых она была сконструирована, начав с рефлексивного развития детей. В табл. 1 приведены результаты решения рефлексивных задач, предполагающих умение 1) обнаружить границы применения изученных способов математического и лингвистического действий, 2) выйти за эти границы и преобразовать имеющийся способ действия применительно к новым условиям. Диагностические задания строились по типу задач, разработанных специально для проверки качества знаний школьников, обучающихся по системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова [3, 13].

Из приведенных экспериментальных фактов можно сделать следующие выводы:

1. От I ко II классу в решении рефлексивных задач наблюдается рост во всех группах детей. Это значит, что учебная деятельность, нацеленная на развитие рефлексии у младших школьников, решает эту основную задачу успешно: рефлексия развивается у всех учащихся.

2. В I классе уровень решения рефлексивных задач в группах А, Б, В строго соответствовал уровню поисковой активности в этих группах. К концу II класса картина изменилась: группы А и Б сравнялись по уровню рефлексивного владения открытыми способами математических и лингвистических действий. Следовательно, нет линейного отношения между уровнем поисковой активности ученика и уровнем его рефлексивного развития. Очевидно, существует некая «критическая масса» поисковой активности, которая обеспечивает рефлексивное развитие детей.

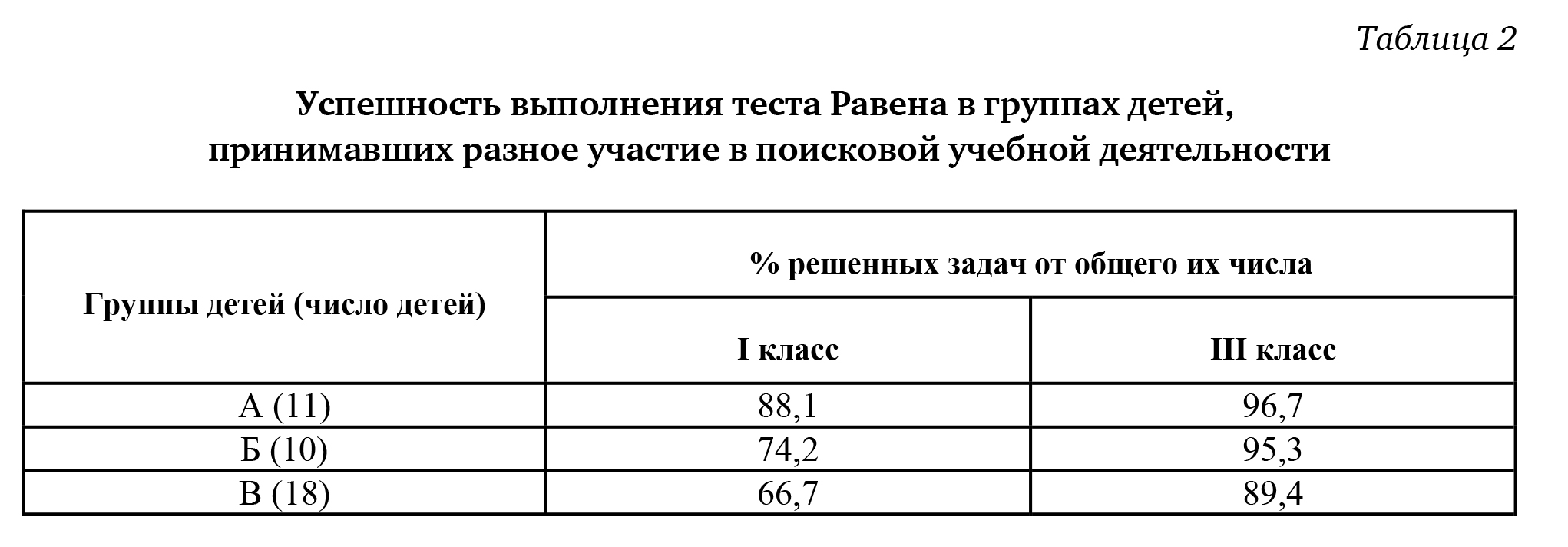

Мы обсудили ту сторону интеллектуального развития младших школьников, которая напрямую обусловлена учебной деятельностью, специально сконструированной для того, чтобы мощно амплифицировать рефлексивные способности младших школьников. Теперь обратимся к тем показателям интеллектуального развития детей, которые считаются наименее связанными со школьным обучением любого типа. Речь идет о так называемом общем факторе интеллекта (genera/ factor of intelligence), обеспечивающем успешность в решении любого рода задач [Анастази, 1982]. Хотя само существование общего фактора интеллекта оспаривается, мировое сообщество психологов почти единодушно в том, что наиболее удобным инструментом для измерения G-фактора является тест Равена [Равен, 1995]. В нашем эксперименте использовался детский (цветной) вариант прогрессивных матриц Равена, Тестирование, результаты которого представлены в табл. 2, проводилось индивидуально в начале первого и конце третьего года обучения.

Встающая за данными этого эксперимента картина интеллектуального развития, относительно независимого от обучения, чрезвычайно напоминает описанную в предыдущей таблице картину рефлексивного развития, характерного для учебной деятельности. Действительно:

1. Показатели интеллекта во всех группах детей существенно выросли.

2. Группы детей, которые, попав в школу, обнаружили разные склонности к участию в поиске новых способов действия (пока мы говорим лишь о количественной разнице показателей поисковой активности), имели разные стартовые показатели интеллекта: в начале обучения поисковая активность была пропорциональна дошкольному уровню интеллектуального развития.

3. К III классу картина меняется. Группы А и Б перестают различаться по показателям интеллектуального развития, измеряемым с помощью теста Равена.

Сближение исходно разных показателей интеллектуального и рефлексивного развития в группах А и Б через полтора-два года обучения говорит о том, что на развитие детей влияют не только количественные, но и качественные характеристики их поисковой активности. До сих пор речь шла об исходных интеллектуальных преимуществах группы А. Теперь поговорим об исходных коммуникативных преимуществах группы Б.

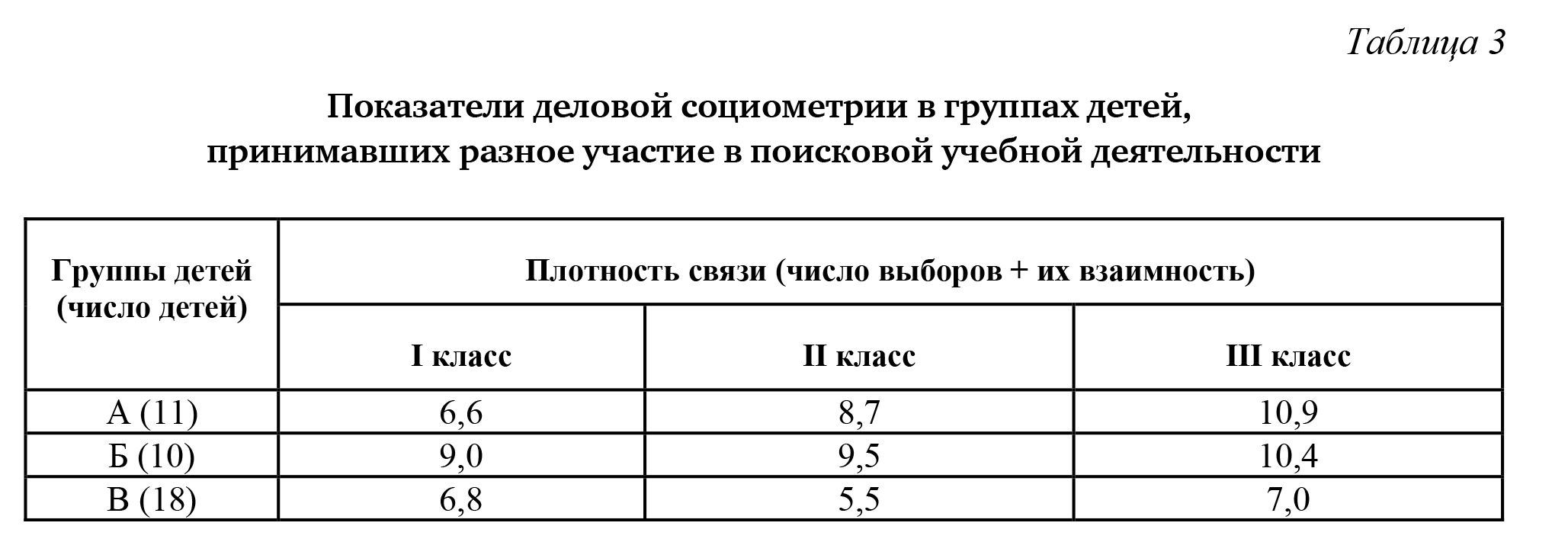

В табл. 3 приведены сведения о деловом социометрическом выборе, который ребенок делал в ответ на вопрос: «С кем из одноклассников ты хотел бы сидеть и сообща обсуждать все вопросы на уроках математики и русского языка?» Групповая работа на уроках была нормой в обследуемых классах, и каждый ребенок знал, что трое его соседей по столу — главные партнеры в работе на уроке. Вопрос социометрии задавался в середине учебного года, перед тем как учитель пересаживал детей. (При выборе партнеров учителя всегда учитывали данные социометрии, но не как единственный аргумент.) В обработке использовались только первые три выбора ребенка; показатель «плотность связи» характеризует число выборов, полученных ребенком, и степень их взаимности. Приведенные цифры свидетельствуют о том, что группа А только к III классу сравнялась с группой Б по популярности среди одноклассников. Подчеркнем, что дети группы Б были популярны именно в роли партнеров по совместной учебной работе. Популярность детей из группы Б в качестве игровых партнеров оставалась неоспоримой в течение всех трех лет начального обучения.

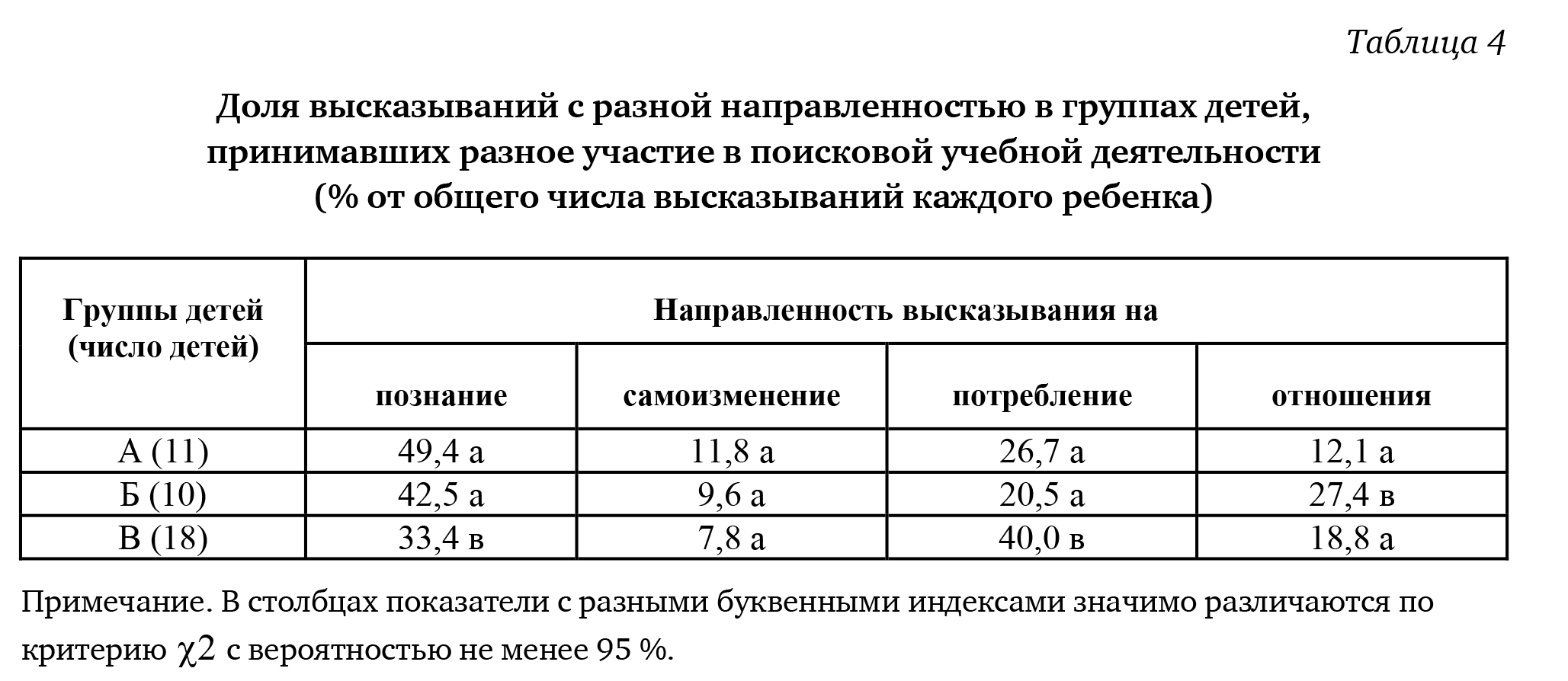

Дети из группы Б не только наиболее популярны в классе, они имеют (по крайней мере в начале обучения, в возрасте 7-8 лет) наиболее высокую направленность на общение. Этот параметр измерялся с помощью методики В. С. Юркевич, которая позволяет различить 4 типа личностной направленности:

1) направленность на познание («хочу знать, понять, выяснить»); 2) направленность на самоизменение («хочу быть, стать»); 3) направленность на потребление («хочу иметь») и 4) направленность на общение и человеческие отношения («хочу, чтобы мама не болела», «хочу, чтобы не было беженцев» и т. п.). Эксперимент по методике В. С. Юркевич проводился индивидуально в конце первого года школьного обучения, его результаты приведены в табл. 4.

Приведенные в табл. 4 данные говорят о том, что к концу I класса дети из группы Б значительно превосходят своих одноклассников по направленности на общение и отношения. Чрезвычайно важно то, что дети из групп А и Б не различаются по познавательной направленности, более того, для обеих групп эта направленность является основной. Данный факт заставляет усомниться в общепринятом мнении о том, что дети, которые легче других вовлекаются в решение задач, поиск нового (т.е. принадлежат к группе А), — это те дети, для которых все, что связано с познанием, имеет особую ценность, личностную значимость, эмоциональную привлекательность. Приведенные данные говорят о том, что задача как таковая (т. е. вопрос о том, как что-то устроено и как с этим действовать) для одних детей (группа А) может стать всепоглощающей, а у других (группа Б) любопытство воспламеняется при встрече не только с загадочным, непонятным, новым объектом, но и с другими людьми, другими точками зрения.

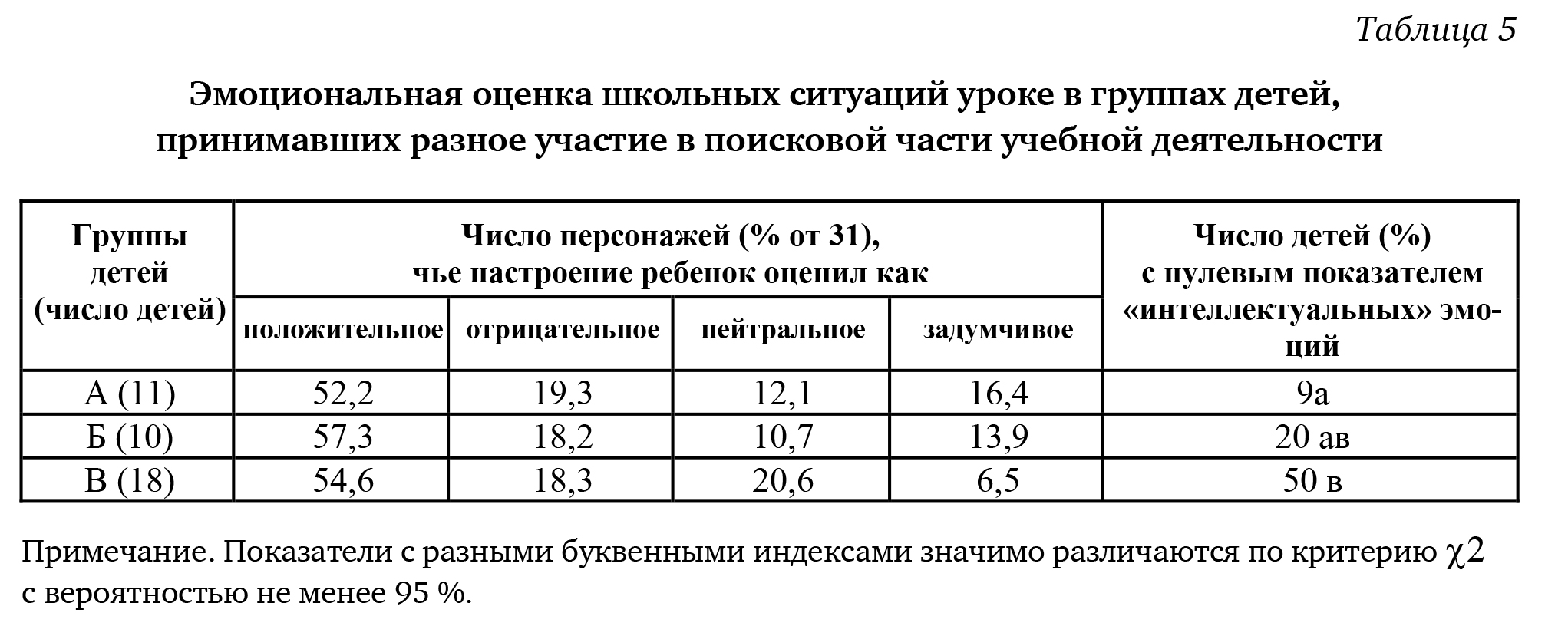

Дети из групп А и Б не различались с самого начала школьного обучения не только по уровню познавательной направленности, но и по степени эмоциональной освоенности всего, что связано с познанием и умственным трудом. Характер эмоциональных оценок выяснялся с помощью методики Амен — Дорки у каждого ребенка индивидуально в самом начале I класса. Ребенку предлагалось оценить настроение персонажей рисунков, на которых были изображены различные сценки из школьной жизни (ответ у доски, самостоятельная работа, перемена, приход в школу, выполнение домашних заданий и др.). Данные табл. 5 говорят о том, что во всех группах детей преобладают положительные оценки настроений детей в школьных ситуациях: дети «радуются», «довольны», «веселы». Единственное, что различает интересующие группы детей, — это выделенность группы «интеллектуальных» эмоций, связанных с состояниями заинтересованности, сосредоточенности, любопытства, внимания, задумчивости. Лишь у одного ребенка из группы А в эмоциональной палитре вообще отсутствуют «интеллектуальные» эмоции, в группе Б таких детей двое (различия между группами не являются значимыми). Вероятно, этот факт отражает место «интеллектуальных» эмоций в эмоциональном репертуаре детей: они характерны для большей части тех детей, которые вскоре станут участниками поиска новых способов решения учебных задач.

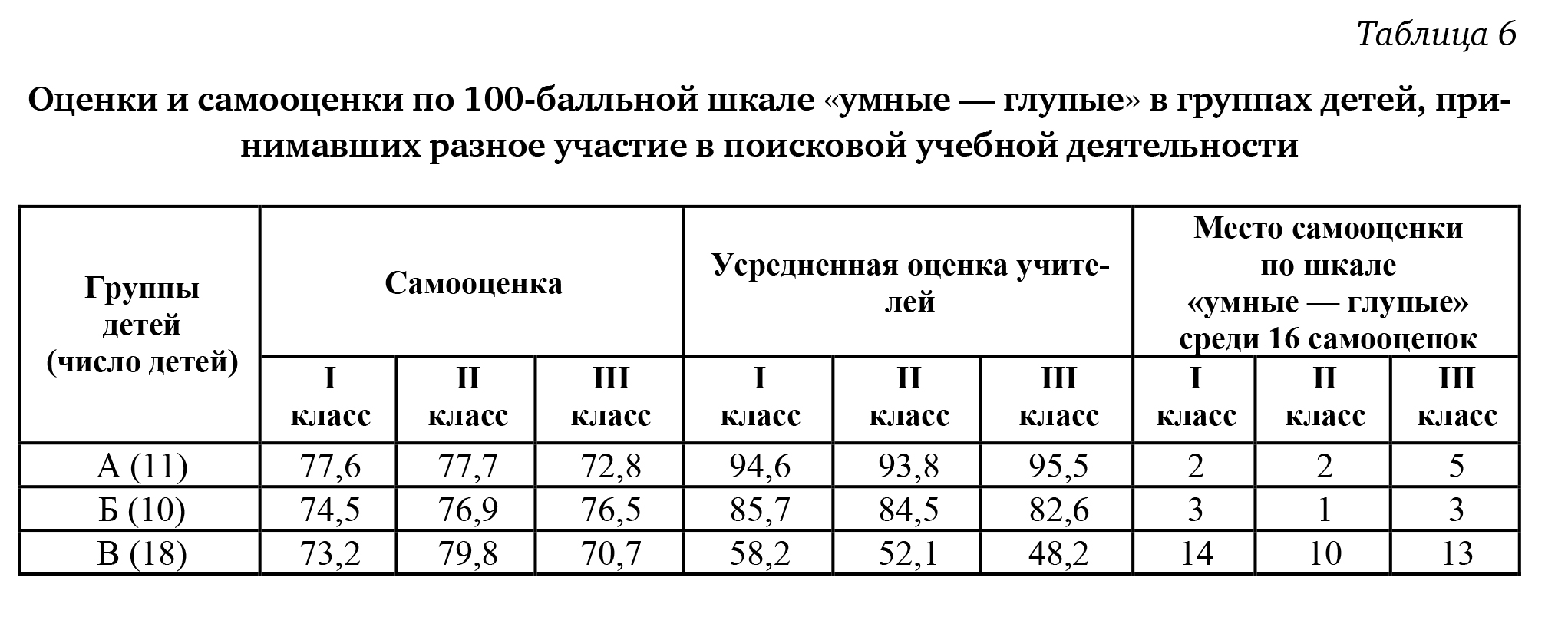

Итак, на школьном старте группы А и Б не различались по числу детей, которые не по наслышке знакомы с эмоциональными состояниями умственной работы. Дети оценивают эти состояния как приятные, но отличают от веселья и радости. Группы А и Б не различаются между собой, но значимо отличаются от группы В еще по одному показателю, существенно влияющему на участие человека в любом интеллектуальном труде, — по интеллектуальной самооценке. Измерение самооценки проводилось трижды — в I, II и III классах, в середине учебного года, фронтально, с помощью методики Дембо — Рубинштейн [Рубинштейн, 1998]. В табл. 6 указано, как дети разных групп оценивали себя по шкале «умные — глупые». Цифры говорят о том, что а) самооценка по этому параметру остается практически неизменной у всех детей на протяжении всех трех лет начального обучения, б) группы не различаются между собой по абсолютной величине интеллектуальной самооценки. Эти группы резко различаются по интеллектуальным показателям в глазах их учителей, которые оценивали всех учеников по той же линеечке: «умные — глупые». Однако при безотметочной системе обучения учительская оценка не является матрицей самооценки ребенка [Цукерман, 1999а]. Что разительно отличает группы А и Б от группы В — это относительное место интеллектуальной самооценки в ряду других самооценок ребенка. В наших экспериментах дети оценивали себя по 16 шкалам. В группах А и Б самооценка ума оказалась одной из самых высоких в самооце- ночном профиле ребенка, другие свои добродетели (доброта, честность, смелость, красота, сила, трудолюбие и др.) дети оценивали ниже. В группе В картина обратная: свой ум дети склонны оценивать ниже, чем другие добродетели. Иными словами, интеллектуальная самооценка занимает разное место в самооценочной иерархии детей, участвовавших и не участвовавших в поисковой учебной деятельности.

Когда дети из групп А и Б оценивают свой ум выше, чем другие свои личностные особенности, мы не можем утверждать, что они особо ценят себя именно за ум. Вопрос о наиболее ценимых в себе качествах задавался детям отдельно. После того как была выполнена стандартная процедура самооценивания по 16 заранее озаглавленным шкалам, детям предлагалась еще одна линеечка той же длины (10 см), но без заглавия. На самом верху этой линеечки стоял крестик. До сих пор задача ребенка состояла в том, чтобы на озаглавленной линеечке поставить свой крестик: найти свое место в ряду, например, между «самыми умными и самыми глупыми людьми на свете». Теперь ставилась обратная задача. «Я знаю, — говорил экспериментатор, — что ты стоишь на самом верху этой линеечки. Но я не знаю, что измерялось с помощью этой линеечки. Над этой линеечкой, около крестика напиши, за что ты себя особенно ценишь, любишь, уважаешь, какое качество ты считаешь в себе превосходным, хочешь сохранить. Ты только что оценил себя по 16 линеечкам. Они лежат перед тобой. Ты можешь использовать их названия. Но будет гораздо лучше, если ты вспомнишь или придумаешь какое-нибудь собственное название для этой особой линеечки. Повторяю: она измеряет то, за что ты себя особенно уважаешь, в чем ты самый-самый...»

Ниже приводятся примеры детских ответов на вопрос: «За что ты себя особенно ценишь?» За ответами детей группы А встает облик человека, ценящего себя за качества, необходимые для индивидуального, по преимуществу умственного труда. За ответами детей из группы Б встает облик человека, ценящего себя за качества, необходимые прежде всего для построения человеческих отношений. В ответах детей из группы В звучат темы уважения себя и как деятеля, и как субъекта человеческих отношений, но трогают детски- конкретные формы самоуважения.

Группа А: «Я самый книголюбивый» (I класс), «Я много занимаюсь» (I класс), «Я ценю в себе мастерство (разное)» (II класс), «Я на уроках постоянно ловлю мысли» (II класс), «Я самостоятельная» (III класс), «Я любопытная» (III класс), «Я самый сильный (волей)» (III класс), «Имею чувство собственного достоинства» (III класс).

Группа Б: «Не жадная» (I класс), «Лучше всех люблю свою маму» (I класс), «Я вежливый» (II класс), «Я лучше всех смешу» (II класс), «Я самая спокойная» (II класс), «За доброе сердце» (III класс), «Я симпатичная и с чувством юмора» (III класс), «Я терпеливый» (III класс).

Группа В: «Я самая лучшая в фигурном катании» (I класс), «Я занимаюсь музыкой» (I класс), «Я помогаю маме в уборке» (II класс), «Я в папу красотой» (II класс), «Я лучше всех

играю в компьютер» (II класс), «Я очень красиво одеваюсь» (III класс), «Умею влюбляться в девочек» (III класс).

Та же картина разнонаправленности ценностных ориентации вырисовывается в сочинениях третьеклассников на тему «Три года спустя». Тема была сформулирована лобовым образом: «Три года назад вы впервые пришли в школу. Сейчас, три года спустя, вы можете оценить, что за это время случилось в вашей жизни. Напишите только о самом важном». В качестве иллюстраций специально выбраны самые безыскусные работы, не претендующие на художественность. Чтобы не смешивать эпос с лирикой, цитируются только мальчишеские высказывания.

Группа А: «Я познакомился с учителями и одноклассниками. Я узнал первые в своей жизни правила русского языка, математики и т. д. Первые в жизни психологические тесты. Походы всем классом, экскурсии, интеллектуальный марафон. Больше ничего интересного» (Володя В.).

«Я получил много знаний по разным предметам. Я познакомился с лучшими друзьями, с которыми я и сейчас дружу. Передо мной открылся мир, я узнал, как живут люди, что они чувствуют. Я узнал, какие бывают люди, я и не думал, что всё бывает. Я узнал столько интересных книг!..» (Митя Г.).

Группа Б: «Я познакомился с друзьями, я узнал добрых учителей. Я получил много знаний. Когда я начинал болеть, я очень огорчался, потому что, когда я поболею, я отстаю от класса. Вот это мне как раз не нравится. Но хорошо, что потом я догоняю класс. Когда начинались летние каникулы, мне было очень печально расставаться с друзьями. Но, конечно, потом привыкаешь и неохотно идешь в школу» (Федя А.).

«Я получил много знаний. У меня появились новые друзья. Я понял, что могу учиться и хочу, хотя к концу недели я уставал. Когда я первый раз пришел в класс, я немного испугался, но на следующий день я не был так взволнован. Мне очень нравилось ходить в походы, в музеи, но самое взволнованное это было городской марафон» (Алик К.).

«Я пришел в школу в третий раз и вновь увидел своих друзей... У нас стал другой характер, чувства и отношения. У меня стало больше друзей, и мы стали больше увлекаться разными играми. И мы еще прошли по физкультуре игры баскетбол и волейбол. Мы прошли по русскому языку глагол, нашли много способов проверки, открыли суффикс, интерфикс, постфикс и префикс. И я еще перестал ходить на танцы» (Миша Б.).

Группа В: «Я когда поехал на море, еще не умел плавать. Я сел на надувной круг, и меня унесло волнами. И я чуть не уплыл в Африку. Я один раз наступил на ужа, и он меня укусил за ногу. Один раз я оседлал корову. Она так мощно бегала, чуть я не упал.» (Толя С.).

«У меня появился братик, его назвали Веня. Я первый раз полечился в школе. Я по уши влюбился в Леру. Меня первый раз пригласили одного на день рождения.» (Эдик А.).

Многие сочинения детей из группы В поражают тем, что в них либо вообще не упоминается школа, либо упоминаются события, происходившие в школе, но никак не связанные учением, уроками. «Я играл в школьном спектакле. Для меня это было очень важно — сыграть роль богатыря.» (Витя Р.). «Меня взволновало первое событие: когда я. опоздал второго сентября, я забыл, на каком этаже у нас класс. Второе событие произошло в третьем классе: я ударил портфелем по голове Левку, у него пошла кровь.» (Гена Г.). «. Когда я был на продленке, мне очень понравилась воспитательница и все игры, которые там есть» (Данила К.).

В сочинениях детей из группы Б в разной степени представлено учение, но практически во всех сочинениях ведущей является тема отношений с одноклассниками и собственных переживаний, связанных со школой: «Мне больше всего запомнилось, как я в первый раз подошла к доске. Я вначале немного боялась.» (Аннушка Ш.). «Когда я впервые пришла в класс, мне стало очень страшно, я даже думала, что никогда не найду себе в школе друзей. Сейчас я вспоминаю это со смехом, ведь я нашла себе одного самого лучшего и единствен

ного друга...» (Надя И.). «Когда я в первый раз пошла в школу, первое мое желание было научиться писать прописными буквами, считать до миллиона, до миллиарда. Но когда я увидела своих одноклассниц, мне захотелось с ними познакомиться» (Лида Г.).

В сочинениях детей из группы А темы дружбы и учения уравновешены, познание нового, собственные достижения отмечаются как важное событие практически всеми авторами: «В первом классе я научился писать прописью. Я был очень рад этому» (Валя Ш.); «Мне запомнилось, когда мы на русском языке писали первые значки и буквы. Я помню, как у меня не получалась большая буква Д» (Вера Ч.); «В школе я впервые понял, что такое хорошие поступки, а что — плохие» (Лева 3.).

Суммируем приведенные экспериментальные данные.

1. Дети из группы А (лидеры поисковой активности) в течение первых двух лет обучения опережают своих одноклассников по уровню интеллектуального развития, а также по степени владения рефлексивным содержанием понятий, изучаемых в школе. К концу второго — середине третьего года обучения различия между группами А и Б в когнитивной сфере сглаживаются.

2. Дети из группы Б (обладающие средним уровнем поисковой активности в своем классе) в начале обучения разительно отличались от своих одноклассников по направленности на человеческие отношения и общение и по компетентности в общении. К концу второго — середине третьего года обучения различия между группами А и Б в социальной сфере сглаживаются.

3. По личностной значимости познания, эмоциональной освоенности состояний, связанных с умственным усилием, по важности интеллектуальной самооценки в самооценоч- ном профиле ребенка дети из групп А и Б с самого начала школьной жизни не отличаются между собой, но существенно отличаются от своих одноклассников с низким уровнем поисковой активности (группа В).

4. Дети из группы В, на протяжении всей начальной школы уступая своим одноклассникам по уровню интеллектуального развития и по рефлексивным учебным успехам, наиболее выразительно отличаются типом личностной направленности. В начале школьного обучения в отношениях этих детей с миром преобладала потребительская направленность, ум, сообразительность они не считали особой добродетелью (хотя и оценивали свой ум весьма высоко), половине из них были мало знакомы радости умственного труда, в их эмоциональной палитре недостаточно выделены «интеллектуальные» эмоции. Иными словами, дошкольный опыт этих детей не предрасполагал их к активному включению в рискованную поисковую активность класса, которую учителя стремились сделать главным эмоциональным событием жизни класса.

Далее будет обсуждаться вопрос о качественно разных формах участия детей из групп А и Б в построении учебной общности как коллективного субъекта учебной деятельности, направленной на поиск новых способов действия, отсутствующих в репертуаре детей.

4. Первая фаза становления субъекта ведущей деятельности

Основанием для гипотез о качественно разных типах участия детей из групп А и Б в совместном поиске новых способов решения учебных задач является различие мышления и понимания как двух взаимодополнительных (частичных) процессов, благодаря которым совершаются акты коммуникации и кооперации. «Мышление выступает как операционально-объектное выделение или созидание содержания и выражение его в одновременно и параллельно создаваемой знаковой форме текста. Понимание выступает как определенная (смысловая) организация знаковой формы текста, осуществляющаяся в ходе соотнесения элементов текста с объектно-операциональными элементами ситуации. Мышление как бы впервые создает содержание, работая только с объектами, а понимание лишь восстанавливает созданное раньше содержание, работая только с текстом» [19, с. 482—483].

Гипотеза о начале учебной деятельности.

В существующей практике обучения есть два «входа» в поисковую часть учебной деятельности. Один «вход» легче всего открывается перед «мыслителями» — людьми, поглощенными предметом познания и преобразования. Этот предмет для младших школьников существует в совместной деятельности, но реальные отношения партнеров являются для «мыслителей» фоном, а предметные отношения — яркой фигурой на этом фоне. Вопрос: «Как это устроено на самом деле?» настолько важнее вопроса: «Что об этом думает Вася?», что реплика Васи, содержащая ответ на вопрос «мыслителя», зачастую не будет услышана, пока сам «мыслитель» не придет к тому же результату своим путем. Свой путь при этом связан с построением собственного значения, с созданием собственного (модельного) текста, описывающего предмет. Это группа А.

Второй «вход» в поиск новых предметных связей и отношений более удобен для «пони- мателей» — людей, поглощенных реальными отношениями коммуникации, наблюдающейся в совместном поиске новых способов действия с предметом. Они смотрят на предмет через тексты, возникающие в этой коммуникации, и интерпретируют их. «Пониматели» начинают усматривать в предмете связи и отношения тогда, когда эти связи и отношения названы, становятся предметом обсуждения, когда они предстают «в упаковке» значений. Строя учебную деятельность в I—II классах, учитель постоянно занят организацией детского взаимодействия на уроке, поэтому дверь в учебную деятельность для «понимателей» широко открыта. Это группа Б.

Само существование группы В (детей, которые не становятся субъектами совместной учебной деятельности) не позволяет проектировщикам учебной деятельности останавливаться на достигнутом. Либо должен быть еще один «вход» в учебную деятельность, пока что неведомый ее создателям, либо субъектами учебной деятельности дети из группы В могут стать только после того, как в классе усилиями групп А и Б сложится учебная общность с ее специфическими поисковыми ценностями, особым строем эмоционального переживания поиска. Возможно, что пребывание внутри такой общности позволит детям из группы В приобрести те смыслы и ценности, которые отсутствовали в их дошкольном опыте, но без которых субъектное участие в учебной деятельности невозможно. Высказанные гипотезы содержат замысел исследования, которое пока еще очень далеко от своего осуществления.

Гипотеза об окончании первого этапа учебной деятельности.

Интеллектуальное развитие «мыслителей» и «понимателей», занятых совместным поиском новых способов решения учебных задач, происходит по принципу взаимодополнительно- сти: «мыслители» учатся понимать, «пониматели» — мыслить. И те и другие переходят на качественно новый уровень совместной мыследеятельности, в результате чего в классе складывается подлинная учебная общность, способная самостоятельно (до сих пор это делал учитель) выдерживать напряжение одновременного существования разных точек зрения на общий предмет работы. (Для разных групп детей этот переход совершается не одновременно, но почти все проходят через него в период между серединой II и серединой III класса.) Когда такая общность в классе построена, первый этап организации учебной деятельности можно считать законченным.

Что представляет собой развитая учебная общность, в рамках которой обнаруживается детская инициативность по изменению себя как человека (не) знающего, как решать задачи, и (не) умеющего их решать? Укажу несколько эмпирически наблюдаемых признаков класса, работающего как развитая учебная общность.

1. Если в I классе общеклассная дискуссия направляется учителем в каждой точке перехода от реплик к реплике, то к III классу можно наблюдать относительно продолжительные (реплик 8 — 10) эпизоды, когда дети обмениваются мнениями без помощи учителя, самостоятельно организуя обсуждение разных точек зрения. Иногда можно наблюдать забавные ситуации, когда дети, увлекшись спором, не замечают поднятой руки учителя и ему приходится буквально прорываться в разговор: «Можно я тоже выскажу свое мнения?! Вас интересует моя точка зрения?»

2. Если в I, а особенно во II классе (решение учебной задачи (открытие нового способа действия) вызывает сильнейшие эмоции, то в III классе особого ликования по поводу открытий не наблюдается. Искушенные школьники, открыв и зафиксировав схеме нечто новое, практически сразу же задают вопрос об общности и границах применимости вновь открытого способа. Так, третьеклассники после недельных поисков обнаружили наконец-то новый способ проверки окончаний глаголов и надолго притихли в напряженном раздумье. Учитель в недоумении обратился к классу: «В чем дело? Вы так долго искали способ проверки окончаний глаголов, наконец-то нашли и... даже не рады?!» — «А мы еще доверяем этому способу... Может, не для всех глаголов годится. Давайте его проверять!» Рефлексия как видение относительности, небесспорности любого значения, как своеобразный гносеологический скептицизм обнаруживается даже на эмоциональном уровне жизни класса.

3. Ясное знание границ своих возможностей (в решении задач) обнаруживается на уровне детской самооценки. Оставаясь оптимистичной и положительной, детская самооценка к III классу становится все более дифференцированной и относительно адекватной. (Неадекватность самооценок в классах, обучающихся по системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова, обнаруживается только у наименее успешных учеников, и мы горды этим обучающим эффектом. В интеллектуальной, и только в интеллектуальной, сфере наименее успешные дети по-прежнему завышают свои возможности, т. е. за три года они не обнаружили, что существенно отстают от своих одноклассников. Неадекватной завышенности интеллектуальных самооценок не наблюдается у учеников в традиционных классах: к концу начальной школы они уже ясно осознают себя как отстающие, худшие.)

4. Установка на поиск границ любого знания обнаруживает себя не только в эмоциональной реакции на собственные открытия, но и в характере учебных действий. Ясное знание ребенка о собственном незнании, умение отделять известное от неизвестного диагностируется на уровне индивидуального действия. В ситуациях решаемой, нерешаемой и недоопределенной задачи ребенок ведет себя по-разному. Наиболее диагностичными являются недоопределенные задачи. К примеру, учитель просит определить, сколько весят два мешка картошки, если три мешка весят 15 кг. «Десять!» — спешит с ответом наивный третьеклассник, любящий демонстрировать свое умение делить и умножать, но не замечающий скрытых допущений задачи. «Слава, а откуда тебе известно, что все мешки весят одинаково?» — такой вопрос ребенка свидетельствует о появлении гипотетического удвоения мысли: если мешки весят одинаково, то задача решается одним способом, если неодинаково, то другим. На третьем году обучения такое удвоение мысли становится нормой совместной учебной работы класса. Если в первые два года обучения каждая реплика или каждое действие ученика или учителя оценивались другими с точки зрения правильности или неправильности, то к III классу основной критерий оценки каждого мнения: «А возможно ли иначе?» Иллюстрацией утверждения о том, что к III классу кардинально меняется структура рассуждения детей во время общеклассной дискуссии, служат два фрагмента урока.

Первый эпизод. 6 октября 1997 г. (начало II класса). Самое начало темы «Корень слова». Дети умеют выделять слабые позиции звуков и владеют одним способом проверки: изменить слово по числу (Р_КА — РЕКИ).

Учитель. Проверьте слабую позицию гласного в слове УЧ_НИК.

Сева. Учебник.

Вера. Учитель.

Комментарий. Сева и Вера действуют «незаконно»: тот способ проверки орфограмм, который они предлагают, в классе еще не введен и не узаконен. Однако мощная интуиция носителей родного языка зачастую подсказывает второклассникам такие способы действия со словами, осознать и обосновать которые они еще не в состоянии.

Учитель записывает на доске обе высказанные догадки:

УЧ_НИК

УЧЕБНИК

УЧИТЕЛЬ

Учитель. Отличные проверки! Только я не пойму, какую гласную мне писать в слове УЧ_НИК. Сева доказал, что надо писать Е. Вера доказала, что надо писать И.

Марик. Я точно знаю, что в слове УЧЕНИК пишется Е.

Учитель (обращаясь к классу). Поверим Марику?

Дети притихли. Одни кивают головой (Марик чрезвычайно популярен в своем классе, и многие склонны с ним соглашаться), кто-то шепчет (как заклинание, которое много раз произносил в подобных случаях учитель): «Надо доказать!»

Учитель. Саша, спасибо за дельное предложение! Марик, докажи свое мнение. Вот Вера доказала, что надо писать букву И... (Марикмолча саДится.) У нас есть два мнения, два доказательства. Пусть каждый выскажет свою точку зрения: какая проверка правильная?

Крики. УЧЕБНИК!!! УЧИТЕЛЬ!!!

Учитель. Значит, кто кого перекричит, тот и прав?

Класс затихает.

Лева (трет лоб). Путаница получается!

Дениска (вскакивает, всплескивает руками). Мне это нравится! То одну букву, то другую.

Комментарий. Дети наткнулись на противоречие: интуитивно правильный способ действия Севы и Веры привел к взаимоисключающим результатам. Это противоречие дети видят и чрезвычайно эмоционально на него реагируют. Но без помощи учителя не способны сделать следующий шаг: обратиться к анализу способа действия, приведшего к парадоксальному и никого не устраивающему результату. Марик демонстрирует знание, основания которого ему неочевидны.

Второй эпизод произошел в том же классе полтора года спустя, 16 февраля 1999 г. (середина III класса). Самое начало темы «Словообразование». Способ выделения аффиксов и способ проверки орфограмм в аффиксах еще не открыты.

Учитель. Предлагаю проверить слово СНЕГ_ВИК словом СНЕГОВ. Пишу О.

Володя. А почему не И? СНЕЖИНКА.

Яша. А почему не А? СНЕГА.

Инна. Проверить нельзя: слабая позиция в суффиксе (девочка демонстрирует знакомство с научным термином, который еще не был введен в классе). А мы умеем проверять только в корне.

Володя. Да будь он хоть суффикс, хоть префикс — а как его проверять?

Митя. А какое он значение несет в слово? А как его выделять?

Комментарий. Учитель, по сути, воспроизвел предметное противоречие предыдущего эпизода: предложил известный способ действия применить за границами его применения «незаконно». Володя и Яша немедленно «разоблачили» намеренную ошибку учителя, весьма иронично доведя его логику до абсурда — до очевидного противоречия. Иными словами, мальчики САМИ построили тот противоречивый результат, который полтора года назад они могли лишь зафиксировать.

Инна (как в прошлом эпизоде Марик) продемонстрировала готовое знание, оснований которого не понимает. На сей раз уже не учитель, а сами ученики отмахиваются от подобного «недоброкачественного» знания: их интересует не термин, а СПОСОБ действия, стоящий за соответствующим понятием.

Главным событием этого эпизода является САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ постановка детьми задач следующего этапа обучения. Полтора года назад такой уровень учебной самостоятельности был за пределами возможностей учеников.

5. Вторая фаза становления субъекта учебной деятельности

Выше были названы некоторые легко узнаваемые черты развитой учебной общности как «питательного субстрата» для выращивания индивидуальных субъектов учебной деятельности. Все они свидетельствуют о позитивных тенденциях в развитии детей в направлении все большей учебной самостоятельности. Казалось бы, можно продолжать чисто количественно усиливать эту линию развития, не драматизируя проблемы возрастных переходов. Однако к III классу возникает еще одна, увы, пренеприятная характеристика класса как коллективного субъекта учебной деятельности, сообща решающего учебные задачи, — жесткая социальная стратификация класса. Уже в первые месяцы обучения в классе выделяется так называемая «группа прорыва» (наша группа А, в которую постепенно втягивается группа Б). Ее образуют дети, которые с особой готовностью и страстью включаются в общую работу класса именно тогда, когда ставится новая учебная задача, т. е. когда ученики убеждаются, что в новых условиях имеющихся у них способов действия недостаточно. Именно усилиями детей из «группы прорыва», дерзающих высказывать догадки об отсутствующем способе действия, класс приходит к открытию нового способа действия. «Группа прорыва» почти вдвое увеличивается от I к III классу, но далее не растет [Цукерман, 1999]: для решения учебной задачи вовсе не нужно, чтобы в поиске неизвестного участвовал весь класс, более того — появление слишком большого числа разных точек зрения может слишком затянуть процесс поиска нового, лишить его эмоционального динамизма. Однако личное участие каждого ребенка в поисковой части учебной деятельности необходимо для развития у него основных новообразований учебной деятельности, и выход на плато главного показателя учебной деятельности — количества детей, активно участвующих в поисковой части учебной деятельности, — является грозным знаком необходимости качественных изменений в характере обучения.

Иными словами, когда в классе закрепляется состав и не растет численность «группы прорыва», это указывает на исчерпанность развивающих возможностей первой (классической) фазы становления учебной деятельности. Учебная общность, существующая в форме устной, эмоционально заразительной дискуссии, направленной на генерирование догадок по поводу новых, отсутствующих в навыковом репертуаре детей способов действия и выяснение границ их применимости, построена. Класс как команда умеет учить себя с помощью учителя. Дети, принадлежащие к «группе прорыва», стали подлинными субъектами учебной деятельности, т. е. они способны самостоятельно, по собственной инициативе развертывать учебное сотрудничество там, где, решая задачу, обнаруживают ограниченность собственных ресурсов.

Характер этой инициативы указывает на границы возможностей действия ребенка в ситуации решения новой задачи. Высказывая догадку о недостающем способе действия, ученик прибегает к помощи взрослого для развертывания эксперимента по проверке высказанного предположения. Дети пока еще владеют только одним, но универсальным и всеобщим средством проверки своих точек зрения — они обращаются к авторитету. Им еще предстоит от живого авторитета перейти к умелому обращению с его знаковосимволическим заместителем (таким, как тесты, экспериментальные модели). Предположительно это и составит содержание учебной деятельности подростков, но готовы ли младшие школьники, научившиеся умному спрашиванию учителя, войти в многоголосие культурных текстов и искать в них ответ на свои вопросы, не окажутся ли они в разрушительной, толкающей к изоляционизму (в частности, к отторжению школьного знания) ситуации вавилонского взаимонепонимания?

Окажутся, если будут воспринимать содержание текста (термин «текст» используется здесь в предельно расширительном значении) натурально, как описание картины мира или ее фрагмента, а не как изложение определенной точки зрения, определенного видения мира. Открытию того, что знание всегда существует «в упаковке» рефлексивного сознания, что теоретическое знание (в отличие от откровения) содержит — имплицитно или эксплицитно — способ его получения, указание на ту точку зрения, из которой мир видится таким, а не иным (и кстати, как его можно увидеть иначе), и посвящена, по-моему, учебная деятельность во второй фазе младшего школьного возраста. Примером того, как школьники могут открыть одновременное существование разных видений одного и того же предмета и укрепиться в удержании разных видений, может послужить наш опыт построения курса русского языка для четвертого года обучения. Этот курс является своего рода образом пройденного за предыдущие три года, но это «повторение без повторения». Ученики составляют карту собственных знаний о языке, действуя с позиции учителя, т. е. решая, какой класс задач доступен ученику, который овладел одним понятием, но еще не владеет другим. Какими способами и на каких основаниях незнающий будет ошибаться, вступая в область своего незнания, — решая такие педагогические вопросы, четвероклассники учатся строить языковые представления, отличающиеся от их собственных. Формой учебного сотрудничества, оптимальной для освоения такого содержания, является разновозрастная кооперация, когда ученики IV класса изредка дают уроки ученикам II класса, а вся работа на уроках языка в IV классе оформляется как подготовка к такому преподаванию.

Систематизация собственных знаний из новой позиции как необходимый момент в построении учебной деятельности на 4—5 году обучения присутствует в большинстве учебных курсов в системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова (имеются в виду курсы математики С. Ф. Горбова, ИЗО Ю. А. Полуянова, географии А. Б. Воронцова, литературы З.Н. Новлян- ской и Г. Н. Кудиной). Представляется очень неслучайным то обстоятельство, что необходимость смены единицы выстраивания учебного содержания (переход от потенциально системного понятия к развернутой системе понятий) большинство проектировщиков учебной деятельности ощущают в один и тот же период обучения. К этому времени школьники достигают 10 — 12 лет. Этот возрастной интервал — воистину «ничья земля» в периодизациях психического развития, на которую одинаково безосновательно претендуют специалисты и по младшему школьному, и по подростковому возрасту. Кстати, ни те, ни другие не в состоянии содержательно освоить эту возрастную территорию, ибо она качественно отлична и от 8 — 9-летнего возраста — сердцевины школьного детства, и от 13 — 15-летнего возраста — сердцевины отрочества.

Представление о возрасте 10 — 12 лет как о второй фазе младшего школьного возраста поможет преодолеть территориальную распрю возрастных психологов и решить вопрос об отношении постепенности и прерывности в развитии. Учебная деятельность, сохраняя свой статус ведущей деятельности, должна претерпеть революционные преобразования. Но все другие формы жизни ребенка, обрамляющие учебную деятельность, желательно сохранить в их детских вариантах. В частности, не стоит рывком переводить детей 10 — 12 лет к кабинетной системе обучения, к общению с учителями-предметниками и к другим нововведениям, которыми традиционная система обучения обозначает переход от начальной к основной школе, ничего, по сути, не меняя в содержании обучения и форме учебных отношений.

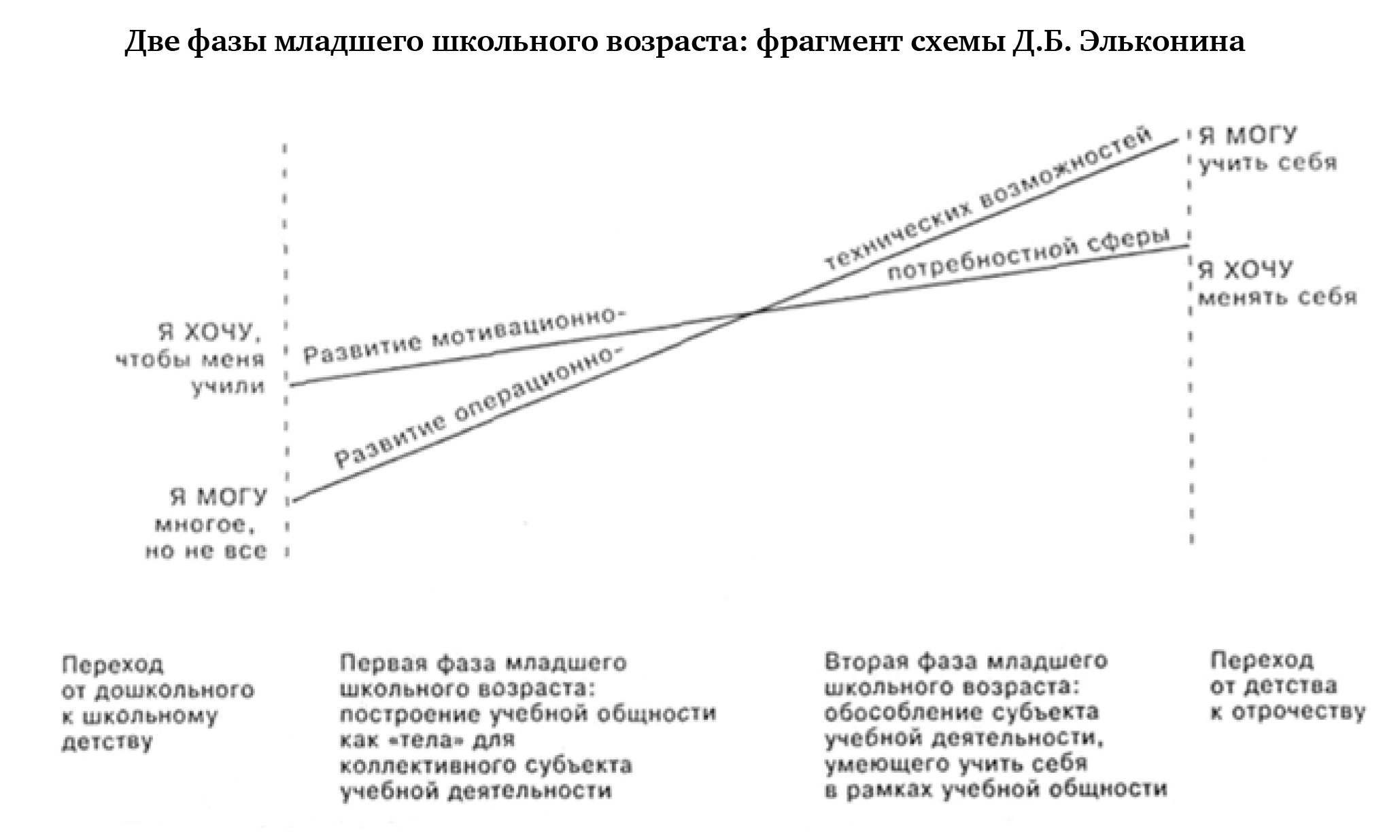

Представление о двухфазном строении каждой ведущей деятельности, в том числе и учебной, не ново: оно заложено в созданной Д.Б. Элькониным [Эльконин, 1971] периодизации психического развития, являющейся фундаментом теории и практики учебной деятельности. Вспомним классическую схему эльконинской периодизации, но рассмотрим ее в большем увеличении, чем это делается обычно.

На схеме представлен фрагмент периодизации, соответствующий младшему школьному возрасту. Чисто графически он складывается из двух фаз, психологический смысл каждой из которых до сих пор не был обнаружен. Наше предположение состоит в том, что классические представления об учебной деятельности, известные одним по трудам В.В. Давыдова и его учеников, а другим — по живым событиям, наблюдаемым в сотнях классных комнат, соответствуют лишь первой фазе младшего школьного возраста. Вторая его фаза не проработана ни в терминах психологии развития, ни в терминах проектов образования. Полагаю, что именно этот разрыв в проекте непрерывного образования и является причиной значительных трудностей при создании концепции учебной деятельности для подростков: мы не замечаем возникшего разрыва и пробуем перескочить через непрожитый детьми возрастной интервал — вторую фазу младшего школьного возраста. Каков психологический смысл второй фазы младшего школьного возраста, завершающего этапа существования учебной деятельности как ведущей развитие младших школьников в направлении рефлексивной самостоятельности и инициативности?

6. Загадка индивидуализации

Гипотезу о трех фазах воспитания субъекта учебной деятельности можно понять расширительно — как закон становления субъекта ведущей деятельности. Основанием этой гипотезы служат классические представления Л.С. Выготского об интериоризации высших психологических функций, происходящей в три этапа: от интерпсихического (совместно-распределенного действия) через экстрапсихическое (внутренний диалог с вынесенными вовне элементами коммуникации, по типу эгоцентрической речи) к интрапсихиче-скому (развертывающемуся полностью во внутреннем диалоге) [Мещеряков, 1998].

Каким образом эта общая схема работает применительно к младшему школьному возрасту и воспитанию младшего школьника как субъекта учебной деятельности, которая стартует в своих совместно-распределенных формах, а финиширует в виде индивидуального умения учить себя с помощью любых культурных средств, в которых «свернуты» человеческие способности и способы действия?

1. Интерпсихическая (первая) фаза становления субъекта учебной деятельности наиболее очевидна: здесь появляется «тройное МЫ»2, коллективный субъект учебной деятельности. Класс начинает работать как команда, а учитель — как играющий тренер, направляющий класс к поиску общих способов действия в новой ситуации. Каждый ребенок имеет в этом поиске свою функцию Дети из группы А насыщают общеклассную коммуникацию предметным содержанием. Дети из группы Б «сшивают» коммуникацию, удерживают ее целостность. Функция группы В — эмоциональное соучастие. Главное, что происходит с детьми из группы В, — это заражение, «пропитывание» переживанием радости совместного поиска, прелести умственного усилия, одновременно они убеждаются в безопасности интеллектуального риска и в надежности партнеров. На эту перестройку эмоционального, ценностно-смыслового опыта ребенка уходит около двух лет. Если детям группы В удается пережить все то, чего эти дети не испытали за 7 дошкольных лет жизни, они смогут начать участвовать в совместном поиске более инициативно (если их не заставят насильственно перейти в подростковую школу, где едва пробудившаяся в этих детях учебная инициатива может погибнуть навсегда).

В описанном событии (или со-бытии) жизни коллективного субъекта учебной деятельности существенно не то, что делает учитель и каждый ученик. Существенно то неаддитивное, несводимое к сумме вкладов каждого участника совместных действий, что появляется в их сотрудничестве. Ребенок, пробующий и рискующий внести свою лепту в общий поиск , присоединяется к тому, что больше его, и только через это присоединение может расти. Способ такого присоединения — участие (всегда частичное) в построении этого общего. Рефлексивное развитие каждого ребенка осуществляется при этом в той мере, в какой он участвует в решении учебных задач, т. е. в совместном поиске новых способов действия.

В классической теории и практике учебной деятельности на этой фазе заканчивается начальное обучение и младший школьный возраст. Считается, что к этому моменту у детей должны возникнуть основные новообразования учебной деятельности в форме индивидуальных способностей. Почему эти ожидания неправомерны? Почему от стадии развитой учебной общности нельзя непосредственно перейти к индивидуальному умению учиться? Потому что между общим и индивидуальным есть еще одно звено: обособление внутри совместной деятельности [Слободчиков, 1996]. На этом этапе осуществляется переход от мы к я вместе с другими.

2. Чтобы понять психологический смысл этой особой и пока что отсутствующей в образовательных проектах фазы организации учебной деятельности, начну с описания случившегося в V классе на уроке истории.

В течение всего урока двое мальчиков, являющихся в этом классе лидерами поисковой активности, мирно проболтали и вообще не участвовали в работе класса. После звонка я спросила одного из них: «Юра, почему ты весь урок истории проболтал с Сережей?» «Когда я слушаю учителя, мне приходят в голову мысли, которые я не могу додумать сам. Я рассказываю их Сереже, чтобы понять самому», — такой ответ юного мыслителя, в сущности, содержит всю полноту описания экстрапсихической ситуации действования: чтобы овладеть собственной мыслью, мне нужен собеседник. Индивидуальная форма поведения строится таким образом, что в нее инициативно, преднамеренно включается другой как существенное условие моего действия. На этой фазе развития индивидуальных способностей другой должен быть реальным. На следующей — это любой культурный собеседник (любой автор текста).

3. Лишь на этой фазе интериоризации появляется индивидуальное Я как субъект мышления и действия. Разумеется, отдельность, отделенность этого Я от другого совершенно условна. В этом смысле прав Г. П. Щедровицкий [Щедровицкий, 1995], утверждавший, что вообще не бывает индивидуальных действий, бывают лишь индивидуализированные действия, т. е. выполняемые в присутствии неслышимых для внешнего наблюдателя собеседников и при участии незримых для внешнего наблюдателя партнеров. Ирония развития индивидуальных способностей состоит в том, что их наиболее развитые интрапсихические формы возникают за пределами тех ведущих деятельностей, новообразованиями которых были эти способности [Поливанова, 1999]. Пока деятельность остается ведущей, она существует в своих развернутых формах, внутри которых создаются лишь предпосылки для последующей интериоризации.

Таким образом, теория периодизации, основанная на идее ведущих деятельностей, — это романтическая теория, ибо она исходит не из реального, а из идеального образа человека. Сегодня мы уже не ломаем копья из-за того, чей идеал идеальнее, но по-прежнему страдаем романтической нетерпеливостью в стремлении к этому идеалу, в частности пытаемся перескочить через обязательные фазы развития. Например, ожидаем от 10-летнего ребенка индивидуализированного умения учиться или развитого теоретического мышления. Я лишь обозначила ступени, которые необходимо пройти на пути к индивидуальной способности. Далее речь пойдет о предмете и средствах построения учебной деятельности на экстрапси- хической фазе становления ее субъекта.

7. Основания проектирования второй фазы учебной деятельности

«Беды начинаются тогда, когда формирующие установки предшествуют или намного опережают познание человека. Происходит примерно то же, что с покорением природы, как будто нам мало дарованных ею милостей!» — разделяя это мудрое предостережение В.П. Зинченко [Зинченко, 1998, с. 46] и учитывая тот прискорбный факт, что возраст 10 — 12 лет чрезвычайно мало исследован в мировой психологии и почти не исследован в парадигме учебной деятельности, попробуем в первом приближении представить фазу обособления ученика как субъекта учебной деятельности внутри учебной общности.

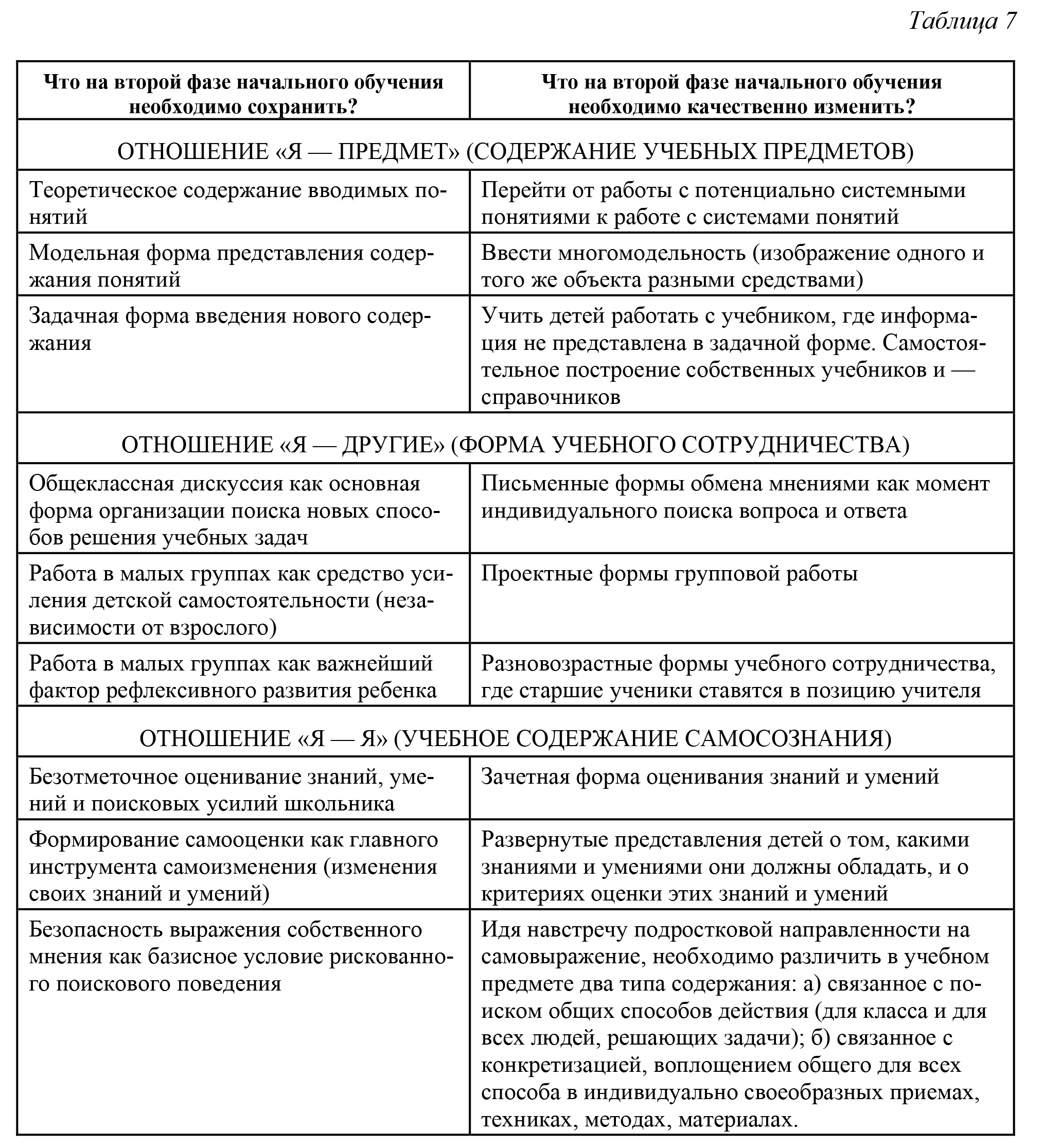

Догадавшись о двухфазном строении учебной деятельности младших школьников, обнаружив, что «классические» представления об учебной деятельности отвечают лишь первой ее фазе, мы тем самым доказали необходимость удлинения начального обучения для полноценного оформления второй фазы учебной деятельности — решающей для индивидуализации достижений предыдущей фазы, прежде всего для появления у подростков индивидуального умения учиться. Что же должно сохраниться в учебной деятельности в III — IV классах и что нового должно появиться именно на второй фазе учебной деятельности? Отношение «старого» к «новому» будет раскрыто относительно трех основных блоков организации учебной деятельности: 1) отношение «Я — предмет» (содержание учебных предметов); 2) отношение «Я — другие» (форма учебного сотрудничества); 3) отношение «Я — Я» (учебное содержание самосознания) [Давыдов, 1992].

В табл. 7 отражены идеи (разумеется, не все) сотрудников лаборатории В.В. Давыдова, продолжающих разработку его идей. Я чрезвычайно признательна С. Ф. Горбову, В. А. Львовскому, З.Н. Новлянской, Т. А. Матис, Ю. А. Полуянову, Е. В. Чудиновой, Д.Б. Эльконину и многим другим педагогам и психологам за то, что их усилиями удерживается то сообщество, в котором идеи В.В. Давыдова остаются живыми и способными к развитию.

1 Исследование начато при финансовой поддержке Института «Открытое общество», грант № S2A 601, продолжено благодаря фонду RSS, грант № 161/1998.

2 Выражение М.И. Цветаевой.