Введение

Задача противодействия техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму приобретает особую актуальность в кризисные периоды. Психические реакции на социогенные стрессоры связаны с возникновением, поддержанием или обострением многочисленных и разнообразных типов дисфункций, которые могут существенно ограничить функциональные возможности индивида, снизить качество его жизни и профессиональную надежность.

Социальная напряженность — это состояние потенциальных участников социальных конфликтов, которое выражается в негативных эмоциях и поведении и может привести к стрессовым расстройствам и дезадаптации. Возрастание уровня социальной напряженности ассоциировано с различными формами поведенческих девиаций, включая социальную агрессию (Дубинский, Булыгина, Проничева, 2021; Потапов, Луковцева, Чиркина, 2023), что определяет необходимость выделения групп риска девиантного поведения, включая агрессивные формы реагирования. В этом случае агрессия рассматривается в качестве расстройства социального познания на том основании, что у лиц с агрессивностью нарушается целостность социальной и эмоциональной оценки ситуации с точки зрения правил общественных норм и морали (Дубинский, Булыгина, Проничева, 2021; Курбатов, Курбатова, 2021; Sadovyy, Sánchez-Gómez, Bresó, 2021).

Немаловажным фактором, потенцирующим социальную напряженность, является изменение этнодемографических процессов в стране (Черныш, 2020). Неизбежным следствием последних является растущее число беженцев и вынужденных переселенцев, что влечет за собой изменения социально-экономической ситуации в принимающих регионах. В период социально-экономических потрясений, угрожающих жизни и стабильности граждан, миграции могут приводить к возрастанию нагрузки на экономику и здравоохранение принимающих регионов, к росту числа психических расстройств и расстройств поведения, в том числе связанных с потреблением психоактивных веществ, росту преступности, а также к усилению национальных и идеологических противоречий.

Отмечается, что социальная напряженность переживается как ситуация неопределенности, вызывая напряженность адаптационных ресурсов личности (Белинская, 2022; Блюм, Василенко, 2024). У людей сужается временной диапазон жизненного планирования, что не позволяет предметно соотносить собственные цели и перспективы развития социума (Гришина, 2018; Ковальчук, Гребенникова, Бонкало, 2023; Тучина, 2023). Однако в отдельных исследованиях делается акцент на том, что устойчивость жизненного мира во времени обеспечивается ценностями, являющимися базовыми конструкциями в многомерном мире человека, отражающими то, насколько мотивы человека реализуются в реальной жизни (Баранова, Мустафина, 2023; Карпович, Радиевская, 2022).

Необходимо добавить, что если стресс-реакция, развивающаяся на физическом уровне, имеет универсальный характер, то проявления дезадаптации в психической сфере по своей форме и силе выраженности отличаются широкой вариабельностью. Это предъявляет особые требования к методологии и методикам диагностики. Актуальность данной работы также обусловлена недостаточной эффективностью и трудоемкостью существующих систем и инструментов выделения и мониторинга групп риска социальной дезадаптации и социальной агрессии. При изучении влияния социально-кризисных ситуаций на уровень социальной напряженности и социальной агрессии мало учитывают риск психической дезадаптации в результате расстройств, связанных со стрессом. Исследования социальной напряженности отличаются несопоставимостью данных, отсутствием основных характеристик качества используемых методик (надежности и валидности; низкой точностью измерительных шкал, используемых в эмпирических исследованиях и, соответственно, низкой чувствительностью к изменениям социальной напряженности).

Решение проблемы социальной напряженности и дезадаптации корреспондирует с приоритетами прикладных научных исследований в интересах медицины и здравоохранения (Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 3684-р «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период (2021—2030 гг.)»), а именно: снижением сроков временной нетрудоспособности; увеличением качества жизни, связанного с состоянием здоровья; увеличением продолжительности жизни. Особый интерес, в связи с этим, представляет изучение семантического пространства личности, т. е. системы значений и смыслов, которые отражают восприятие людьми окружающего мира и определяют их поведение и реакции, что позволит понять приоритетные жизненные цели, характеризующие поведение и мировоззрение различных социальных групп.

Учитывая тенденцию к увеличению индивидуально-стрессовых ситуаций, представляется важным изучение ценностно-смысловых регуляторов поведения. Таким образом, целью исследования было изучение ценностно-смысловых и индивидуально-психологических особенностей личности в качестве факторов риска девиантного поведения.

Материалы и методы

Проведено панельное исследование на выборке 1398 человек, проживающих на территории Московской области, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Ростовской области, Самарской области, Свердловской области, Челябинской области, Волгоградской области, Республики Татарстан, в возрасте от 16 до 65 лет (средний возраст — 40,3 ± 14,97 года), сбалансированной по полу (51,4% — женщины, 48,6% — мужчины), что обеспечило качественную репрезентативность опроса.

Выбор регионов основывался на статистических данных, связанных с высокой социальной напряженностью, а именно: с низким качеством жизни, высоким уровнем бедности и безработицы (Росстат, 2023). Основная доля респондентов проживает в Свердловской области (11,8%); Республике Татарстан (11,7%); Волгоградской области (11,3%); Челябинской и Самарской области (10,9%).

Исследование ценностно-смысловой сферы респондентов проводилось на трех смысловых уровнях: 1) содержательно-логическом, сознательном; 2) вербализованном, предсознательном; 3) эмоционально-образном, неосознаваемом. Выделение трех уровней обусловлено необходимостью повышения надежности выбора респондентами из общего стимульного пространства индивидуальных смыслов-ценностей.

Процедура определения базовых и значимых ценностей проходила в несколько этапов (Булыгина и др., 2023; Носс, Булыгина, Проничева, 2023).

На первом этапе респондентам предъявлялся список из 24 ценностей, определенных на основании контент-анализа социологической, философской и психологической литературы, доступной для открытой публикации; выделения относительно устойчивого перечня смыслов-ценностей для современного российского общества и граждан методом выявления базисных ценностей (МБЦ) (метод основан на идее В.Г. Асеева). Положительные социальные ценности и антиценности (по 12 наименований) составляют перечень, где они располагаются путем чередования позиций (24 ценностей): социальные ценности — Жизнь, Духовность, Нравственные идеалы, Достоинство, Единство народов, Традиционная семья, Созидательный труд, Милосердие (справедливость), Коллективизм, Преемственность поколений, Служение Отечеству, Права и свободы человека; антиценности — Богатство, Абсолютная свобода, Власть (собственные амбиции), Забота о себе, Жизнь одним моментом, Идти своим путем и не быть должным никому, Личные цели, Исключительная роль своего народа, Независимость, Праздность, Я — гражданин мира, Отношения без обязательств.

Из этого перечня необходимо было выбрать и отметить только 10 ценностей, которые респонденты разделяют и которым они, как правило, следуют в своей жизни (базовые ценности).

Далее респондентам из выбранных ранее на первом шаге 10 ценностей необходимо отметить 3 ценности, от которых они при определенных чрезвычайных обстоятельствах могут отказаться (отказные ценности).

Затем из оставшихся 7 ценностей респондентам необходимо выбрать 3 ценности, от которых они не откажутся никогда, даже в экстремальных условиях, личностных и социальных прессов — эти 3 ценности являются значимыми ценностями личности.

На втором этапе производится семантический анализ стимулов, выраженных в форме слов-понятий. Респонденты заполняют одиннадцать бланков c семантическим дифференциалом в словесном формате. Калибровочный стимул-понятие («Мое настоящее Я» (Каким я сам себе представляюсь в действительности)) формируется в словесной форме на данном уровне тестирования и используется в этом качестве и на следующем этапе.

Далее: а) рассчитывается степень соотношения (евклидово расстояние) калибровочного стимула-понятия «Я сам» (Каким я сам себе представляюсь в действительности) и исследуемого стимула-ценности, выраженного словесно; б) выявляется понятие наиболее эмоционально близкое к Я респондента (имеет для него личностный смысл) путем расчета минимального евклидова расстояния между стимулом-понятием и калибровочным понятием.

На третьем этапе анализируются образы (визуальные стимулы) — заполняется десять бланков c семантическим дифференциалом в визуальном формате (картины, рисунки).

В результате: а) рассчитывается степень соотношения (евклидово расстояние) калибровочного стимула-понятия «Я сам» (Каким я сам себе представляюсь в действительности?) и исследуемого стимула-ценности, выраженного образно (картина, рисунок); б) выявляется понятие наиболее эмоционально близкое к личности испытуемого (т. е. имеющее для него личностный смысл, ценность) путем расчета минимального евклидова расстояния между образом-понятием и калибровочным понятием.

Подбор стимульного материала осуществлялся с использованием экспертного метода. Предварительный этап включал подбор соответствующих визуальных стимулов ценностей — по четыре изображения на каждую из 24 ценностей, что в сумме составило 96 картинок. Затем все изображения были оценены экспертами (97 человек) на предмет их ассоциаций с представленным списком из 24 ценностей. По итогам экспертных выборов из большого числа изображений ценностей были отобраны 24 картинки (по 1 картинке на каждую ценность), которые чаще всего ассоциировались у экспертов с заданным перечнем ценностей.

Помимо определения базовых и значимых ценностей применялся следующий диагностический комплекс.

- Опросник «Самоконтроль» Х. Грасмика (шкалы: «Склонность к риску»; «Несдержанность аффекта раздражения»; «Предпочтение простых задач»; «Эгоцентризм»; «Импульсивность»; «Физическая активность»).

- Опросник «Легитимизация агрессии» (шкалы: «Легитимизация агрессии в личном опыте»; «Легитимизация агрессии в политической сфере»; «Легитимизация агрессии в СМИ»; «Легитимизация агрессии в сфере воспитания»).

- Опросник «Уровень социальной фрустрированности» (УСФ-20). Методика состоит из 20 утверждений, сгруппированных по следующим шкалам: «Удовлетворенность взаимоотношениями с родными и близкими»; «Удовлетворенность ближайшим социальным окружением»; «Удовлетворенность своим социальным статусом»; «Удовлетворенность социально-экономическим положением»; «Удовлетворенность своим здоровьем и работоспособностью».

При обработке данных использовались специализированные пакеты прикладных программ «IBM SPSS Statistics 21.0» и «Microsoft Office Excel 2010». Был проведен дескриптивный анализ данных, частотный анализ, t-критерий Стьюдента, критерий сопряженности χ2, критерий U-Манна-Уитни, дискриминантный анализ с построением ROC-кривых. Величина p ≤ 0,05 являлась критерием статистической достоверности результатов исследования.

Результаты и обсуждение

Первым этапом исследования было выделение группы риска девиантного поведения на основе наличия преобладания при выборе 3 наиболее значимых антиценностей над социальными ценностями. В случае, если респондент выбрал 3 антиценности и 0 социальных ценностей, 2 антиценности и 1 социальную ценность, то его относят к группе риска девиантного поведения в силу доминирования антиценностей над социально одобряемыми ценностями.

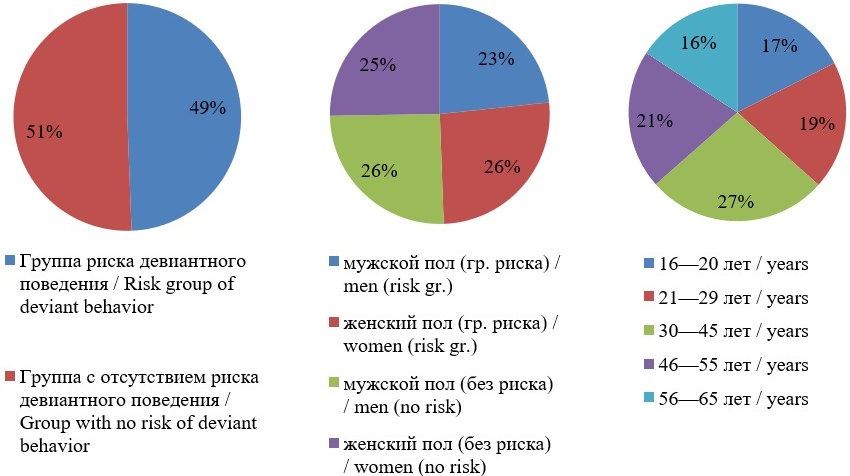

На рис. 1 представлены социально-демографические характеристики респондентов. В группу риска девиантного поведения вошли 691 человек. В группе риска девиантного поведения незначительно преобладали лица женского пола (52,8%), по сравнению с группой без риска девиантного поведения (47,2%). Число лиц с девиантным поведением преобладало в четырех регионах РФ — трех регионах Южного федерального округа (35,9%) и одном регионе Приволжского федерального округа (12,2%).

Рис. 1. Социально-демографические характеристики респондентов

Fig. 1. Socio-demographic characteristics of respondents

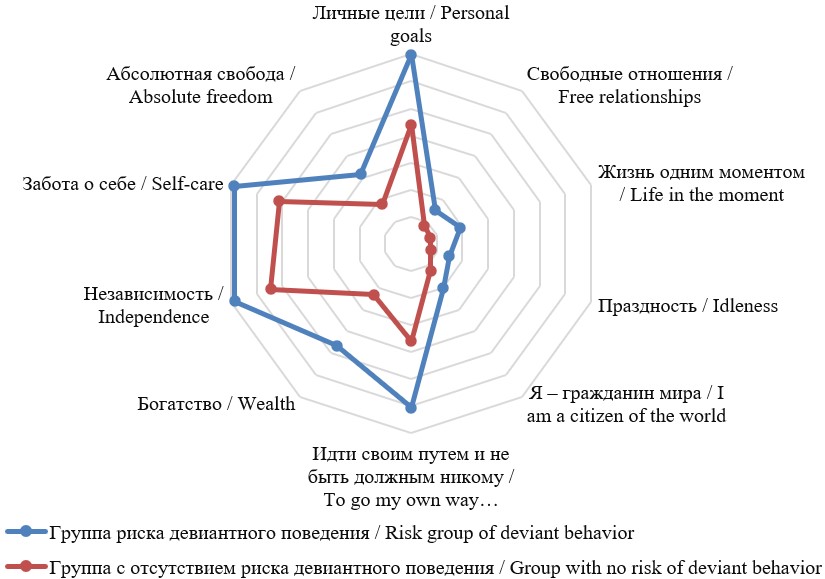

Анализ на первом, содержательно-логическом, сознательном, уровне позволил выявить с помощью критерия сопряженности χ2, что группа риска девиантного поведения значимо чаще выбирает следующие ценности (рис. 2): личные цели (69,8%), свободные отношения (15,3%), жизнь одним моментом (19,2%), праздность (14,9%), Я — гражданин мира (20,3%), идти своим путем и не быть должным никому (60,6%), богатство (46,6%), независимость (68,5%), забота о себе (68,6%), абсолютная свобода (31,7%).

Рис. 2. График базовых ценностей в группах

с отсутствием риска и риском девиантного поведения (%)

Fig. 2. Graph of basic values in the groups with and without risk of deviant behavior (%)

Анализ на сознательном (содержательно-логическом уровне) позволил вывить, что и у группы лиц со склонностью к девиантному поведению, и у группы лиц с отсутствием этого риска — в целом эквивалентная картина ценностей. Отметим, что у обеих группы эти ценности, согласно методологии МБЦ, относятся к группе «антиценностей». При этом у лиц без риска структура ценностей более генерализованная, чем у лиц со склонностью к девиантному поведению. По всей вероятности, это связано с тем, что девиантное поведение и склонность к нему способны деформировать ценностно-мотивационную сферу личности (Лапшин, Шаманин, 2022), делать ее внутреннюю структуру менее иерархичной и более размытой.

Склонность лиц с риском девиантного поведения (Алмаева, 2021) и без этого риска (Кулаева, 2018) выбирать в качестве основы ценностно-мотивационной сферы категории, относящиеся к «антиценностям», может быть связана с дефицитом сформированности морально-волевых качеств (Барсукова, 2016), моральных убеждений и установок (Белинская, Дзецина, 2014) у этих субъектов. Дефицит смысла в моральной сфере рядом исследователей рассматривается как предиктор агрессивного и девиантного поведения (Шипунова, 2018).

С точки зрения теории морального развития Л. Кольберга, данная тенденция свидетельствует о том, что рассматриваемая в этом исследовании группа лиц находится на начальном, доконвенциональном уровне развития моральных ценностей как ориентиров при принятии решений (Бровкина, 2012). Это стадия ориентации на награду и наказание (Казнина, 2015); человек оценивает свои действия исключительно через призму их прямых последствий, не принимая во внимание социальные нормы (Агафонова, 2015). С позиции учения классика социологии Э. Дюркгейма данное явление свидетельствует об аномии (Напсо, 2017), при которой в обществе отрицаются традиционные формы морального авторитета, а каждый конкретный человек «занимает свое место» в иерархии социальных позиций и ценностей — исходя из собственных желаний и выгод. Социальная аномия при этом может выступать в роли глобального фактора, провоцирующего отдельные страты населения на агрессивное и девиантное поведение (Харитонова, 2010). Проявления аномии и новые социальные реалии (фазы социального перехода) могут не только провоцировать развитие девиантных и агрессивных форм поведения (Мартыненко, Карепова, 2022), но и приводить к тому, что у граждан может формироваться искажение моральных убеждений (Карепова, Сорокин, Безвербный, 2015), способствующее тому, что структурной основной их ценностно-мотивационной сферы являются антиценности (Шакирова, 2022).

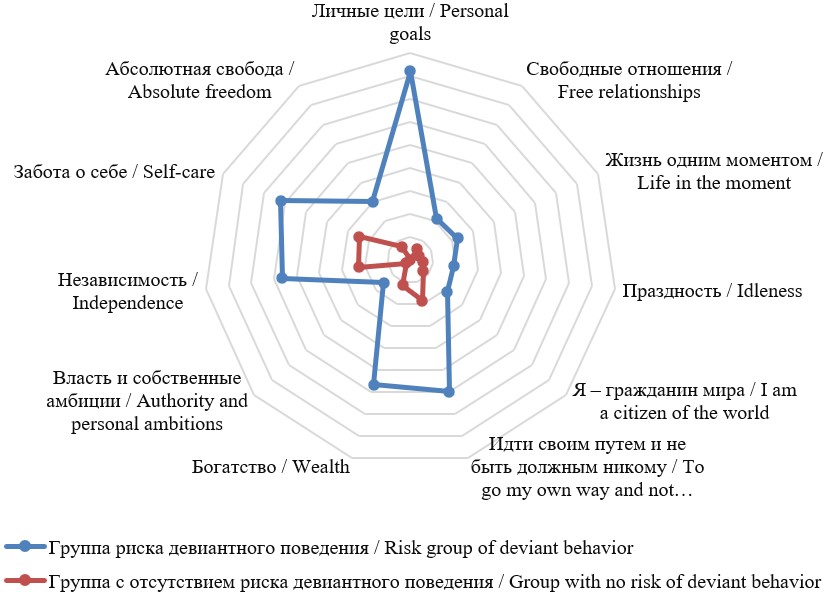

Следующим этапом был анализ процентного распределения и значимых различий выбора 3 наиболее значимых ценностей в группе риска девиантного поведения и группе с отсутствием риска девиантного поведения (критерий χ2).

Рис. 3. График значимых ценностей в группах

с отсутствием риска и риском девиантного поведения (%)

Fig. 3. Graph of significant values in the groups with and without risk of deviant behavior (%)

Группа риска девиантного поведения достоверно чаще всего выбирает следующие ценности в качестве 3 приоритетных (рис. 3): личные цели (41,1%), свободные отношения (10,7%), жизнь одним моментом (11,4%), праздность (9,6%), Я — гражданин мира (10,7%), идти своим путем и не быть должным никому (30%), богатство (28,4%), власть и собственные амбиции (7,7%), независимость (28,2%), забота о себе (31,1%), абсолютная свобода (15,1%).

Такие приоритетные ценности, как «личные цели», «свободные отношения», выбранные как в группе риска, так и в группе с отсутствием риска девиантного поведения, могут свидетельствовать об эгоцентричности целеообразования и ограниченной способности респондентов к коллективной идентификации. Отсутствие оснований для коллективной идентификации может быть рассмотрено как дополнительный фактор социального (средового) неблагополучия (Гузенина, 2012), который увеличивает риск развития социальной дезадаптации, агрессивного и девиантного поведения. Приоритетная ценность «жизнь одним моментом» может свидетельствовать о том, что у респондентов снижена способность рассматривать свою жизнь во временной перспективе, снижена способность планировать будущее. В литературе приводятся данные о том, что неспособность восприятия жизненной перспективы само по себе может быть рассмотрено как предиктор девиантного поведения (Бусарова, Евсина, 2022).

На следующем этапе исследования был проведен содержательно-смысловой анализ семантического пространства респондентов с риском девиантного поведения. Рассчитано среднее евклидово расстояние (семантический дифференциал — СД) стимулов, выраженных в форме слов-понятий, и их значимые различия между группой риска девиантного поведения и с отсутствием риска девиантного поведения (критерий Манна—Уитни) (чем меньше значение евклидова расстояния, тем ценность более значима для респондента (Булыгина и др., 2023; Дубинский, Шпорт, Булыгина, 2024; Носс, Булыгина, Проничева, 2023).

Рис. 4. Евклидово расстояние в семантическом пространстве к Я ценностей

в виде стимулов, выраженных в форме слов-понятий,

в группах с отсутствием риска и риском девиантного поведения

Fig. 4. Euclidean distance in semantic space to the I of values in the form of stimuli expressed

in the form of words-concepts in the groups with and without risk of deviant behavior

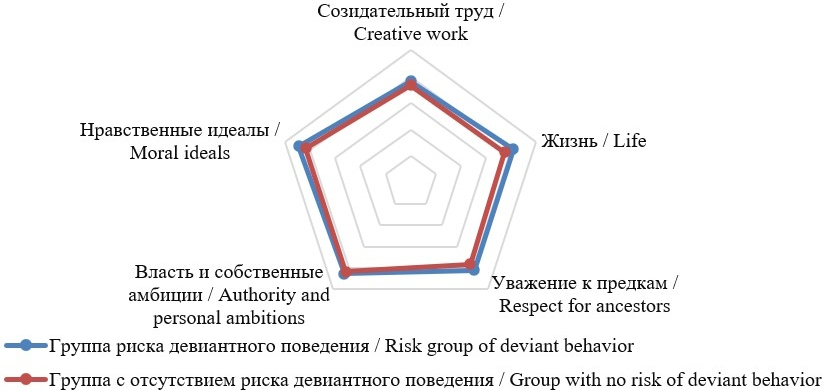

Анализ на вербализованном, предсознательном, уровне показал, что для респондентов группы риска девиантного поведения наиболее близки в семантическом пространстве к Я следующие ценности в виде стимулов, выраженных в форме слов-понятий (рис. 4): созидательный труд (7,65), жизнь (8,14), уважение к предкам (8,19), власть и собственные амбиции (8,54), нравственные идеалы (8,92).

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что на предсознательном уровне у респондентов группы риска девиантного поведения в приоритете оказываются социальные, личностно-оберегающие ценности. При этом ценности, выявленные на предсознательном уровне, вступают в логический конфликт с ценностями, выявленными на содержательно-логическом уровне. Эта тенденция в целом отражает парадигму мышления, присущую так называемому обществу потребления и соответствующую влиянию консюмеризма на общественное мышление (Гончаров, 2020).

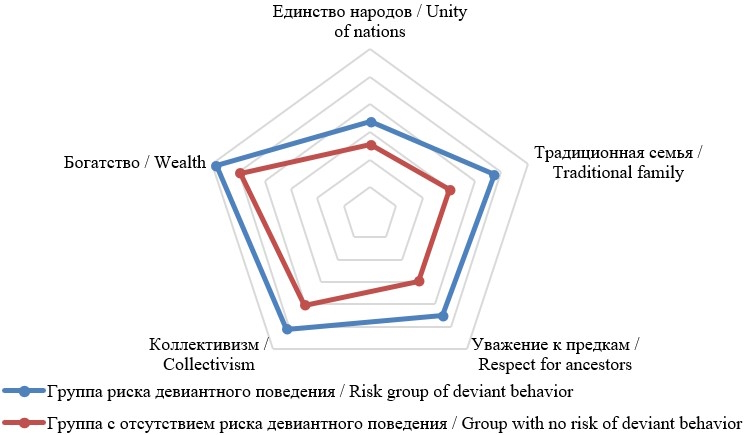

Анализ на третьем, эмоционально-образном, неосознаваемом, уровне показал, что для респондентов группы риска девиантного поведения наиболее близки к Я следующие ценности в виде образов (визуальные стимулы) (рис. 5): единство народов (9,69), традиционная семья (10,36), уважение к предкам (10,24), коллективизм (10,57), богатство (10,92).

Рис. 5. Евклидово расстояние в семантическом пространстве к Я ценностей в виде образов (картинки-стимулы) в группах с отсутствием риска и риском девиантного поведения

Fig. 5. Euclidean distance in semantic space to the I of values in the form of images (picture stimuli) in the groups with and without risk of deviant behavior

Далее были выявлены индивидуальные-психологические особенности группы риска девиантного поведения. По данным психологических методик, группу риска девиантного поведения значимо отличали высокая склонность к риску (1,46) и удовлетворенность социальным статусом (2,66). У них отмечался средний интегральный уровень агрессии (82,97), который при этом был значимо ниже по сравнению с группой, у которой отсутствовал риск девиантного поведения.

Было выявлено, что у группы риска развития девиантного поведения более низкая легитимизация агрессии в личном опыте, в СМИ и в воспитании, что компенсировало интегральный уровень агрессии. При этом показатели агрессии в политике и психическая напряженность у них выше, чем в группе без риска. Это может свидетельствовать о том, что группа с отсутствием риска девиантного поведения не блокирует проявления агрессии, дренирует ее в социальных отношениях. Лица с риском девиантного поведения имеют высокий уровень психического напряжения (свидетельствующий о снижении социальной адаптации) и при принятии решений априорно полагают, что в общественных отношениях должен быть высокий уровень агрессии.

По всей вероятности, данная группа лиц, имея определенную тенденцию к агрессивному и рисковому поведению, проявляет агрессию вне рабочих мест и преимущественно в устной форме (Андриянова, 2021). Это объясняет одновременное наличие склонности к агрессии и низкий интегральный уровень агрессии. Представители указанной выборки, по всей вероятности, не проявляют агрессивное поведение на рабочих местах по причине потерять рабочее место (т. е. из-за страха ухудшить свое материальное положение) (Середкина, 2010), а не исходя из соображений морали. Агрессию в публичных местах и рисковое поведение они проявляют только по отношению к малознакомым людям (Гребнева, Слободенюк, Вариясова, 2019) (вероятно, из-за страха ухудшить свою репрезентацию в социальной иерархии) и исключительно в вербализированной форме (Воронкова, Черняев, 2023) (из-за страха ухудшить свое материальное положение из-за административных штрафов). Свою агрессию и негативные эмоции данная категория граждан обыкновенно «выплескивает» в ближайшем семейном окружении (Анохин, Третьякова, Кондрашенко, 2015) (социальные последствия: высокая частота бракоразводных процессов, психологические проблемы у детей и подростков (Синицина, 2016), воспитанных в семьях у агрессивных родителей).

Следующим этапом исследования было выделение наиболее информативных показателей, вносящих значимый вклад в отнесение респондентов в группу риска девиантного поведения (дискриминантный анализ). На этапе выбора из 10 ценностей наибольший вклад в отнесение респондентов в группу риска девиантного поведения вносят следующие ценности: идти своим путем и не быть должным никому (df = 0,434), богатство (df = 0,342), личные цели (df = 0,326), забота о себе (df = 0,251), эгоцентризм (df = –0,239), жизнь одним моментом (df = 0,226), Я–гражданин мира (df = 0,217), независимость (df = 0,209), созидательный труд (df = –0,207), абсолютная свобода (df = 0,177), исключительная роль своего народа (df = 0,172), праздность (df = 0,172), коллективизм (df = –0,152), духовность (df = –0,152), удовлетворенность отношениями с родными и близкими (df = –0,147).

Были построены линейные дискриминантные функции (ЛДФ) и определены их коэффициенты для отнесения респондентов в группу риска девиантного поведения (ЛДФ1) и с отсутствием риска девиантного поведения (ЛДФ2) (учитывался этап выбора 10 ценностей):

ЛДФ1 = –15,903 + 3,736*X1 + 3,073*X2 + 3,193*X3 + 1,169*X4 + 1,905*X5 + 1,838*X6 + 2,920*X7 + 3,458*X8 + 2,079*X9 + 4,906*X10 + 4,322*X11 + 3,633*X12 + 1,610*X13 + 0,214*X14 + 6,030 *X15;

ЛДФ2 = –15,018 + 4,226*X1 + 2,315*X2 + 3,642*X3 + 0,404*X4 + 1,279*X5 + 1,168*X6 + 1,917*X7 + 2,860*X8 + 1,244*X9 + 5,253*X10 + 3,837*X11 + 3,053*X12 + 1,145*X13 + 0,411*X14 + 6,296*X15,

где: X1 — Созидательный труд, X2 — Личные цели, X3 — Коллективизм, X4 — Жизнь одним моментом, X5 — Праздность, X6 — Я — Гражданин мира, X7 — Идти своим путем и не быть должным никому, X8 — Исключительная роль народа, X9 — Богатство, X10 — Духовность, X11 — Независимость, X12 — Забота о себе, X13 — Абсолютная свобода, X14 — Эгоцентризм (опросник «Самоконтроль» Х. Грасмика), X15 — Удовлетворенность отношениями с родными и близкими (УСФ-20).

С помощью ROC-кривых проверено качество данной дискриминантной модели для отнесения респондентов в группу риска девиантного поведения. Качество построенной дискриминантной модели (AUC=78,1%) — достаточное, чувствительность (70,3%) и специфичность (70%) — удовлетворительны.

Заключение

В ходе проведенного исследования были выявлены ценностно-смысловые и индивидуально-психологические особенности и определены факторы риска девиантного поведения.

Первое. Анализ на первом, содержательно-логическом (сознательном) уровне, позволил установить, что группа лиц с риском девиантного поведения стремится обеспечить себе любой ценой свободу выбора в различных сферах жизни, при этом в реализации этого стремления они не склонны ограничивать себя нормами и правилами, принятыми в обществе. При принятии жизненно важных решений они не полагаются на авторитеты социальных институтов и других людей.

Установлено, что для группы лиц с высоким риском девиантного поведения характерны протестно-самоутверждающие тенденции в самореализации, а мотивационным ориентиром для них выступают независимость и достижение личностно значимых целей как априорный мотив деятельности. Представители данной группы мало идентифицируют себя с соотечественниками, при принятии решений не опираются на традиции как на моральный ориентир, у них сужена временная перспектива. При реализации своих целей и потребностей, даже если они социально неприемлемы, они стремятся достигнуть результата максимально быстро, без анализа последствий и сценария дальнейшего развития событий.

Второе. Анализ на вербализованном, предсознательном уровне показал, что для лиц со склонностью к девиантному поведению характерен приоритет ценностей, связанных с личностно-оберегающими тенденциями.

Третье. Группа лиц с риском развития девиантного поведения (по данным анализа на эмоционально-образном, неосознаваемом уровне) все же стремится к принадлежности к определенной группе, для них характерен поиск поддержки в контексте коллективных ценностей, но наиболее приоритетной ценностью является богатство. Таким образом, критерием, позволяющим у данной группы лиц выстроить подсознательную связь между Я и «другими», выступает стремление к достатку, эгалитарному потреблению, материальному благополучию.

Таким образом, в ходе исследования были выявлены мотиваторы и модели поведения, характеристики ценностно-смысловой и индивидуально-психологической сферы, которые в дальнейшем могут быть использованы в диагностических целях как своего рода маркеры девиантного поведения, психологического и психического неблагополучия, социальной дезадаптации. Исследование позволяет обосновать методологию исследования ценностно-смысловой структуры самосознания, мотиваторов и моделей поведения в социально-кризисных ситуациях.

Выявленные в исследовании закономерности и его методология позволяют осуществить разработку диагностической системы для оценки и прогноза социальной напряженности и социальной агрессии, связанных с риском совершения общественно опасных действий. Эта диагностическая система позволит на основе анализа мотиваторов поведения осуществлять раннюю предикацию различных форм девиантного поведения, а также позволит выделять группы риска психологического и психического неблагополучия и социальной дезадаптации при проведении широкомасштабных скринингов и панельных исследований в различных социальных средах в социально-кризисные периоды.

В заключение следует отметить ценность работы не только в диагностическом плане, но и для разработки программ профилактики и психосоциальной реабилитации с определением мишеней воздействия для лиц с девиантными формами поведения.