Введение

В исследованиях социальных аттитю- дов, рассматриваемых в контексте перцептивного принятия/отвержения, доминируют две фундаментальные теории, объясняющие формирование отношения к Другому. Первая из них — теория сходства — утверждает, что людям нравятся в Другом характеристики, которые похожи на их собственные [9]. Более поздние исследования в этой области привели к описанию двух закономерностей — феномена гомофилии [16] и bird-of-a- feather-эффекта [15]. Гомофилия определяется как склонность устанавливать контакты и поддерживать отношения с похожими Другими, поскольку имеющаяся в этом случае «общая основа» делает более вероятным понимание друг друга, осуществление сходных действий или обмен сходными убеждениями и ценностями. Гомофилия может основываться на многих различных аспектах, включая пол, возраст, национальность, религию, образование, социальный класс, поведение или отношение. Ее сопровождает субъективное переживание симпатии к «своим». Bird-of-a-feather-эффект проявляется в том, что люди, имеющие схожие интересы, притягиваются друг к другу, заводят дружеские отношения и «лайкают» друг друга в Сети [2]. Обратным следствием теории сходства является возникновение социальной неприязни на основе воспринимаемых различий [5; 17; 23].

Вторая теория, которую можно рассматривать как альтернативную, основывается на теории черт и утверждает, что существуют общепризнанные привлекательные черты (такие как просоциальность) и общепризнанные непривлекательные черты (такие как эгоизм). К обладателям первых формируются позитивные социальные аттитюды, к обладателям вторых — негативные [18]. В отдельных исследованиях черты личности рассматриваются как фактор социального сходства. Так, например, обнаружено, что у агрессивных детей больше друзей, которым нравится нарушать правила [8]. Такого рода исследования представляют собой пример смешения теоретических подходов, поскольку не вполне понятно, какой фактор рассматривается как решающий в формировании дружеских отношений — гомофилия или отвержение со стороны просоциального большинства.

Пол исследуется сегодня как один из ключевых факторов социальной гомофилии. Вместе с тем его эффекты на отношение к Другому обнаруживают возрастные и гендерные модуляции, которые определяют его особое место в процессах социальной перцепции. Большинство исследований, в которых пол рассматривается как важный критерий социального сходства, проводятся на выборках детей, подростков и юношей, поскольку вопросы половой идентичности играют для них ключевую роль. Обнаружено, что дети и подростки чувствуют себя более комфортно, общаясь со сверстниками того же пола [12; 14; 29; 30]. Начиная с раннего подросткового возраста между полами наблюдаетсятенденция взаимного предпочтения, которая, однако, не пересиливает ведущую роль полового сходства при формировании симпатии к Другому [13]. Так, обнаружено, что среди подростков решающим фактором социального принятия является пол (в том числе его гендерные проявления в поведении представителей противоположного пола), а просо- циальное (помогающее) и асоциальное (запугивающее) поведение играет лишь вспомогательную роль [10].

Исследование межполовых социальных предпочтений на выборках взрослых людей дает противоречивые результаты. С одной стороны, обнаружено, что и мужчины, и женщины выражают более высокий уровень симпатии к представителям мужского пола, связывая мужской пол с властью [25] и статусом [6], оценивая мужские авторитетные оценки более благоприятно, чем женские [27]. С другой стороны, обнаружено, что на уровне автоматических реакций женщины в большей степени предпочитают женщин, а мужчины не демонстрируют гендерных предпочтений [20; 22].

Как отмечают Л. Рудман и С. Гудвин [24], группы, выделенные по критерию пола, представляют особый случай для исследований социального восприятия. Начиная с раннего юношеского возраста, для которого характерно установление гетеросексуальных романтических отношений, основанных на любви и физической близости, межличностное восприятие мужчин и женщин утрачивает признаки дискриминации по полу и может приводить к имплицитной идеализации противоположного пола [26].

Таким образом, на сегодняшний день в социальной психологии остается актуальным вопрос о первичном (базовом) факторе формирования аттитюдов.

На эту роль претендуют два наиболее сильных «конкурента» — гомофилия и социально одобряемые черты. Третьей силой является пол, который выступает мощным эволюционным стимулом, определяющим межличностные взаимодействия. Решение данного вопроса является актуальным не только в теоретическом, но и в прикладном аспекте, поскольку знание удельного веса факторов формирования симпатии/антипа- тии по отношению к Другому позволяет разрабатывать действительно эффективные прогнозы психологической совместимости, технологии управления впечатлением и программы межличностных взаимодействий.

Известно, что предикторами социальных аттитюдов выступает большое множество переменных, начиная от идеологии и заканчивая эстетическими предпочтениями. Однако их действие, как правило, имеет контекстные ограничения и в силу этого не может рассматриваться как устойчиво закономерное. Определенным выходом из сложившейся ситуации являются эксперименты с искусственно конструируемыми социальными объектами [1]. Однако такие эксперименты неизбежно приводят к вопросу о применимости полученных результатов к ситуации восприятия конкретного, реально существующего Другого. В настоящей работе предпринимается попытка альтернативного решения проблемы вычленения «сильных предикторов». Воспринимаемые объекты одновременно наделяются признаками конкурирующих факторов в их контрастных проявлениях. В этом заключается научная новизна нашего исследования.

Целью настоящей работы является изучение межгрупповой перцепции мужчин и женщин в условиях одновременной категоризации по личностному сходству и заведомо привлекательным/ отталкивающим личностным чертам.

Эмпирической проверке подвергаются следующие гипотезы:

1. Фактор личностной валентности («хорошая»/«плохая» личность) играет ключевую роль в формировании отношения к представителю противоположного пола: «хорошие» объекты оцениваются выше по когнитивному, эмоциональному и поведенческому компонентам отношения.

2. Объективно диагностируемое личностное сходство с «плохим» объектом может нивелировать различия в позитивных оценках «хорошей» и негативных оценках «плохой» личности.

3. Воздействие фактора субъективно воспринимаемого сходства с объектом противоположного пола сопоставимо с воздействием фактора личностной валентности субъекта и может инвертировать оценки «хорошей» и «плохой» личности.

4. Эффекты факторов личностной валентности объекта и личностного сходства с объектом на формирование отношения к нему характеризуются половой асимметрией.

Организация и методы исследования

Участники исследования. В исследовании приняли участие 414 студентов 1—4 курсов Пермского государственного национального исследовательского университета в возрасте от 18 до 24 лет (М=20,40, SD=0,89), из них 86 (21%) мужчин и 328 (79%) женщин.

Стимульный материал. В качестве перцептивного объекта респондентам предъявлялся конкретный студент (или студентка), который отвечал на вопросы Темной триады в ходе «интервью с психологом». В соответствии с заранее разработанным сценарием в одном случае объекты отвечали как абсолютно просоциальная («хорошая»), а во втором случае — как асоциальная («плохая», темнотриадическая) личность. Роли «хорошего» и «плохого» объектов исполняли одни и те же студенты-актеры — 1 юноша и 1 девушка. Валидность воплощенных ими в ходе интервью образов была подтверждена при обсуждении в фокус-группе (N=23) и путем экспертной оценки 3-х педагогов по актерскому мастерству. Респондентам женского пола предъявлялись (примерно в равной пропорции) «хороший» и «плохой» юноши, а респондентам мужского пола — соответственно «хорошая» и «плохая» девушки. В исследовании контролировался показатель внешней привлекательности стимульных объектов. В целом их внешность была оценена как средняя (44% для юноши и 61% для девушки вне зависимости от личностной валентности).

Измеряемые переменные. В исследовании в качестве независимых переменных (факторов) рассматривались показатели объективного и субъективного сходства респондентов с объектом восприятия. В качестве зависимой переменной измерялось отношение к объекту восприятия, включавшее показатели когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов.

Объективное сходство с объектом измерялось с помощью стандартизированного опросника Темной триады [3; 11]. Высокий уровень сходства с «хорошим» объектом определялся низким уровнем выраженности темнотриадических черт, а высокий уровень сходства с «плохим» объектом — высоким уровнем их выраженности. Субъективное сходство с объектом оценивалось по прямым ответам испытуемых на вопрос «Насколько похожи ваши с ним/с ней характеры?» по 10-балльной шкале. Для всех показателей сходства с объектом выделялись группы испытуемых с низким, средним и высоким уровнями. Для этой цели использовался кластерный анализ (метод К-средних). Отношение к объекту измерялось с помощью авторской Шкалы отношения [7], включающей показатели когнитивного (рациональное описание и оценка), эмоционального (выражение позитивных или негативных чувств) и поведенческого (степень готовности к взаимодействию) компонентов отношения к объекту.

Анализ данных. Обработка результатов осуществлялась в программе Statistica 10 с использованием методов описательной статистики, сравнительного анализа по t-критерию Стьюдента, двухфакторного дисперсионного анализа и корреляционного анализа.

Результаты

Анализ распределения показателей осуществлялся с помощью методов описательной статистики по соотношению значений среднего и медианы, а также по значениям асимметрии и эксцесса. Было обнаружено, что расхождение между средним и медианой по всем показателям было меньше 1 и составило от 0,01 до 0,65. Значения асимметрии колебались в диапазоне от 0,01 до 0,21 при AsKpum=0,36, а значения эксцесса — в диапазоне от 0,31 до 0,71 при Ex^^tS. Таким образом, распределение измеряемых переменных соответствовало закону нормального распределения.

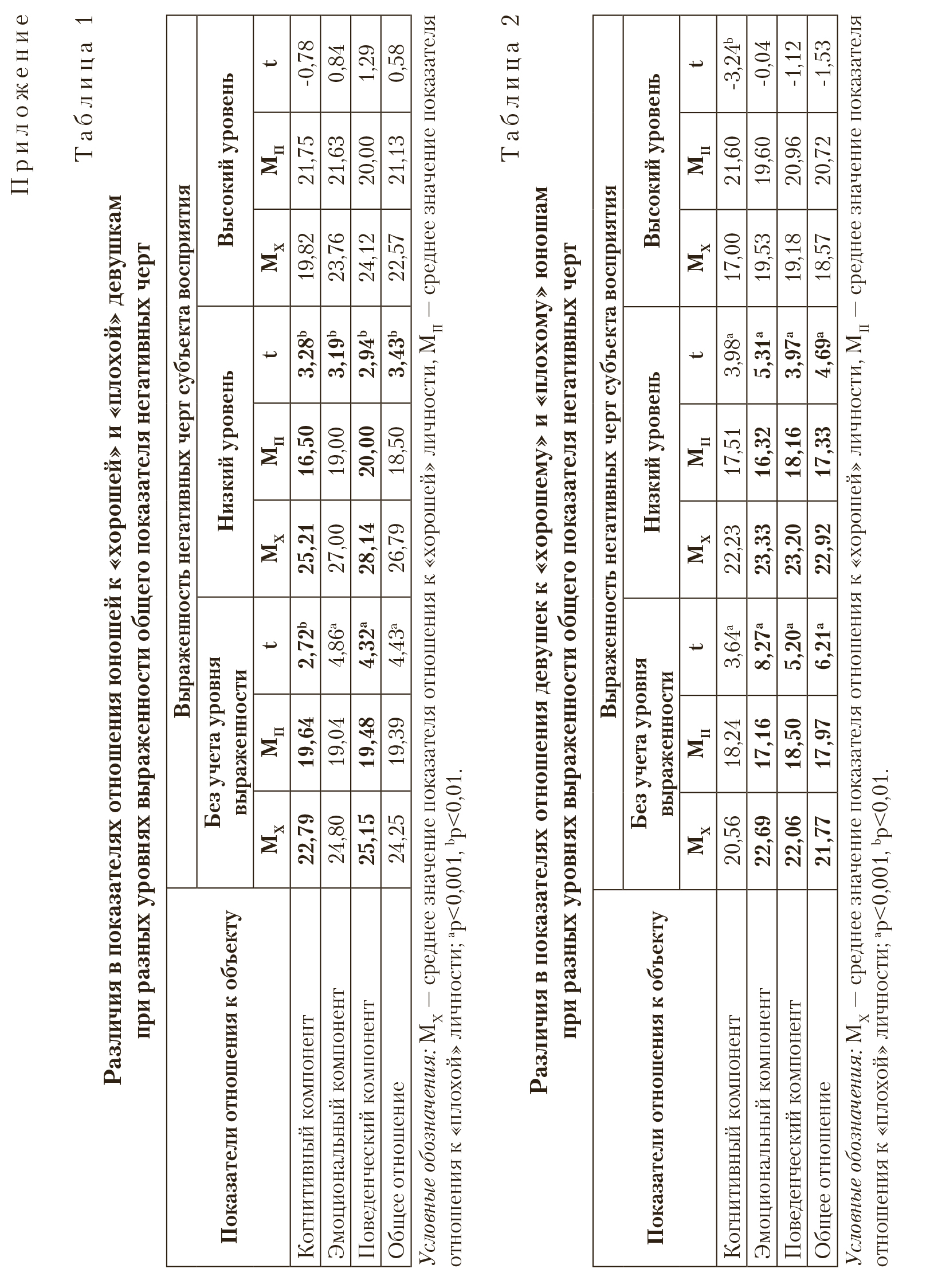

В приложении приводятся результаты сравнительного анализа отношения юношей (табл. 1) и девушек (табл. 2) к «хорошему» и «плохому» объектам противоположного пола без учета выраженности темнотриадических черт субъекта восприятия, а также при контрастных уровнях их суммарной выраженности.

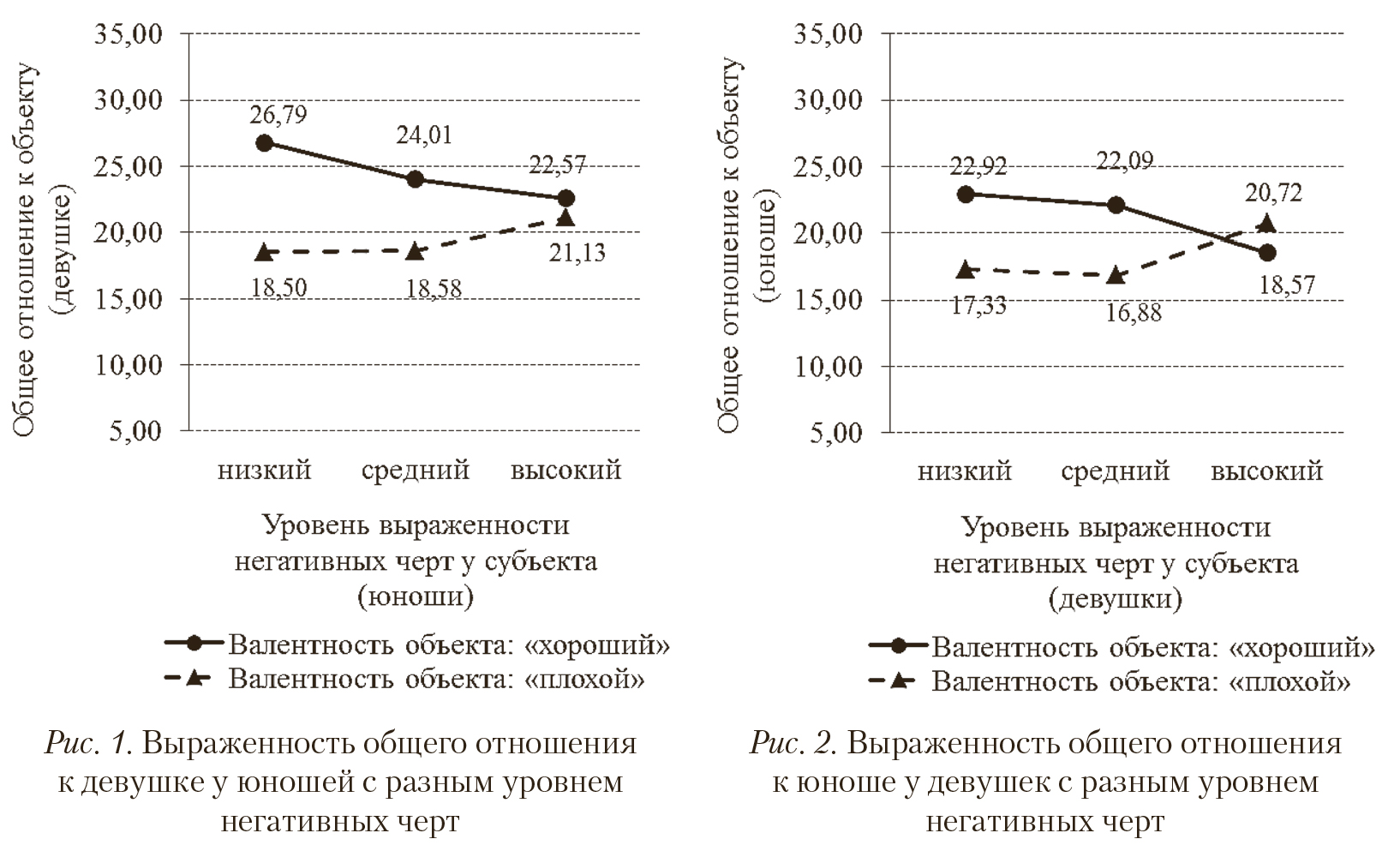

Результаты анализа в выборке юношей свидетельствовали о том, что в целом юноши демонстрируют более позитивное отношение к «хорошей» девушке, чем к «плохой». Они считают ее и более хорошей (когнитивный компонент), и более приятной (эмоциональный компонент), а также выражают высокую готовность к непосредственному общению с ней (поведенческий компонент). При повторении тех же сравнений в подгруппе юношей с низкими показателями негативных черт контраст их отношения к «хорошей» и «плохой» девушкам, судя по показателям средних значений, становится еще более очевидным. Совсем иная картина наблюдается в подгруппе юношей с высоким уровнем темнотриадических черт: отношение к «хорошей» и «плохой» девушкам становится одинаковым, т.е. утрачивает статистические различия, причем по когнитивному компоненту отношения оценка «плохой» девушки даже превышает оценку «хорошей» по абсолютному значению.

Результаты анализа в выборке девушек в целом совпали с результатами в выборке юношей. Оказалось, что при низкой выраженности у девушек суммарного показателя негативных черт их позитивное отношение к «хорошему» и негативное отношение к «плохому» юношам являются более контрастными. При усилении выраженности собственных негативных черт наблюдается обратная картина: значимая разница в оценке «хорошего» и «плохого» юношей исчезает по показателям эмоционального и поведенческого компонентов (с преобладанием абсолютных значений оценок «плохого»

юноши), а по показателю когнитивного компонента обнаруживает статистически значимую инверсию: «плохой» юноша начинает оцениваться выше, чем «хороший». Другими словами, девушки с высоким суммарным показателем негативных черт считают юношу, обладающего сходным личностным профилем, более хорошим, чем юношу со слабой выраженностью темнотриадических черт.

Выраженность показателей общего отношения к объекту противоположного пола в выборках юношей и девушек представлена на рис. 1 и 2 соответственно.

Таким образом, анализ отношения к «хорошему» и «плохому» объектам противоположного пола у юношей и девушек с разным уровнем выраженности негативных личностных черт показал, что усиление негативной личностной направленности способствует смешению оценок «хорошего» и «плохого» человека, причем этот эффект более выражен у девушек, чем у юношей. В когнитивном компоненте отношения феномен совпадения оценок «хорошей» и «плохой» личности проявляется сильнее, чем в эмоциональном и поведенческом компонентах, причем у девушек когнитивное отношение представлено инвертированными оценками «плохого» и «хорошего» юношей.

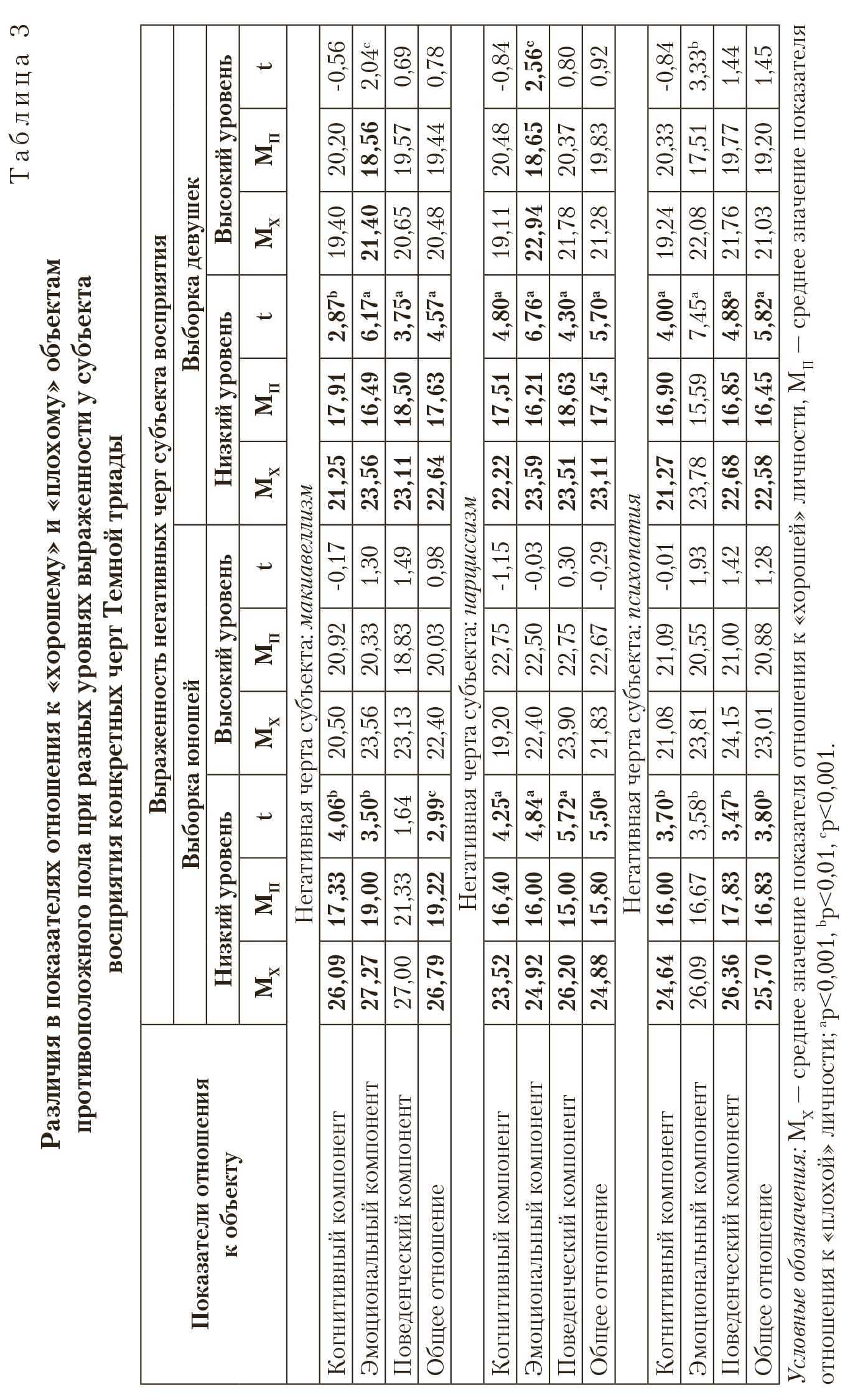

В табл. 3 (см. приложение) представлены результаты сравнительного анализа отношения юношей и девушек к «хорошему» и «плохому» объектам противоположного пола при контрастных уровнях выраженности конкретных черт Темной триады: макиавеллизма, нарциссизма и психопатии. Результаты анализа свидетельствуют о том, что отдельные негативные черты в большинстве случаев оказывают сходное влияние на формирование отношения к «хорошему» и «плохому» объектам противоположного пола. При низкой выраженности данных черт наблюдается максимальное расхождение в положительной оценке «хорошей» и отрицательной оценке «плохой» лично-

сти, а при их высокой выраженности разница в отношении к объектам с разной личностной валентностью исчезает.

Вместе с тем оказалось, что вклад отдельных черт Темной триады в отношение к объекту противоположного пола несколько отличается от их совокупного (суммарного) вклада. Наиболее ярко это отличие проявляется в выборке девушек. Так, если общий вклад негативных черт девушек проявлялся в инверсии когнитивного отношения к объекту (см. табл. 2), то высокая выраженность каждой отдельной черты такого эффекта не обеспечивала. Кроме этого, оказалось, что в выборке девушек каждая отдельная черта не оказывает элиминирующего эффекта на эмоциональный компонент отношения к юноше, однако этот эффект проявляется при совместной высокой выраженности негативных черт (табл. 2). Это означает, что у девушек эмоциональный компонент отношения к юноше обнаруживает независимость от усиления отдельной выраженности каждой негативной черты. Интересно, что, несмотря на разнозначные когнитивные и поведенческие оценки «плохого» и «хорошего» юношей, девушки с преобладанием какой-либо одной темнотриадической черты склонны давать «плохому» юноше все же более низкую эмоциональную оценку. То есть при том, что они рационально оценивают «плохого» юношу так же высоко, как «хорошего», в той же мере готовы взаимодействовать с ним, он все-таки вызывает у них большее раздражение и меньшую симпатию, чем «хороший». У юношей сходная тенденция к сохранению расхождения эмоциональных оценок «хорошей» и «плохой» девушек проявляется в тенденции только при высоком уровне психопатии (р<0,07).

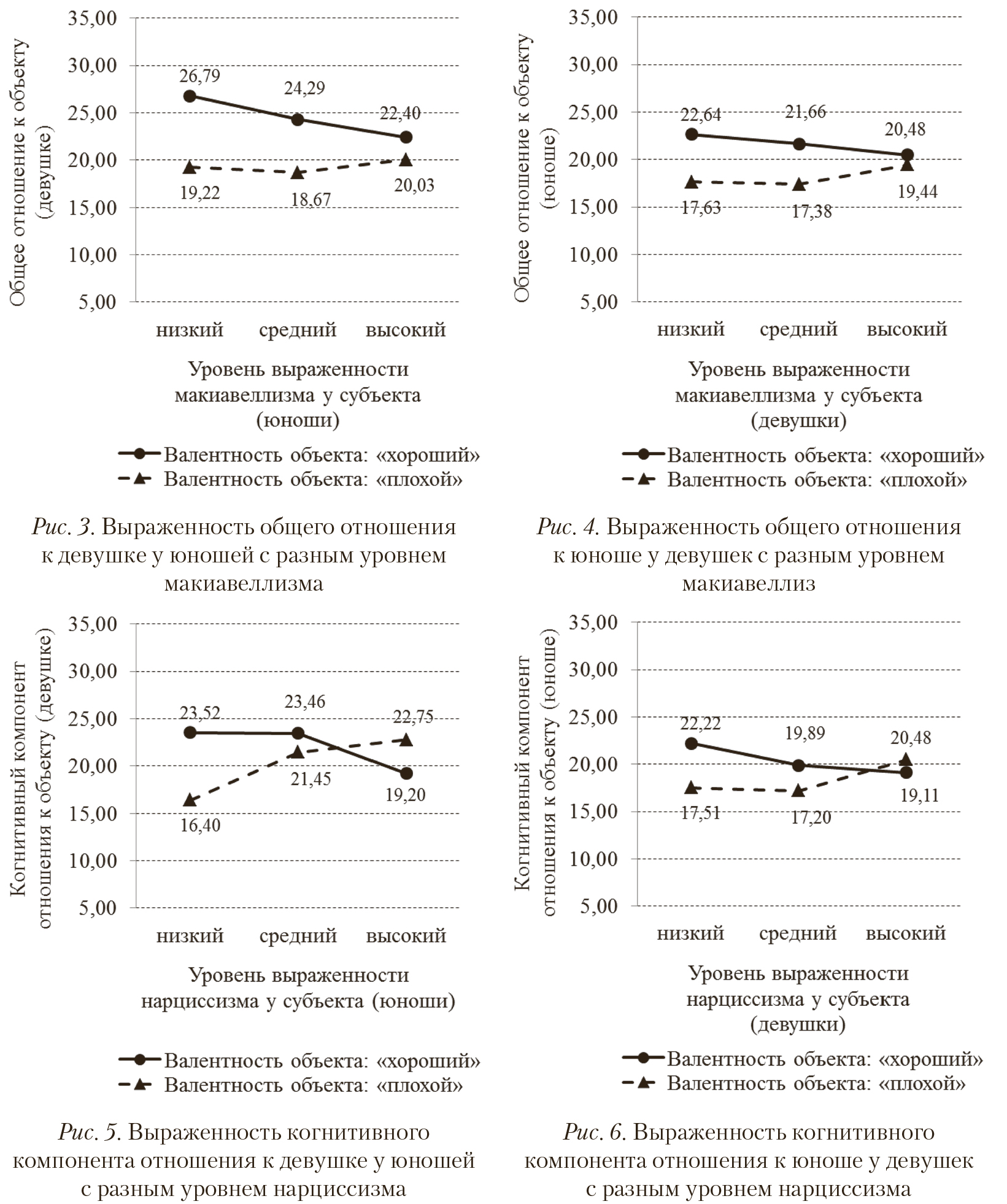

С помощью двухфакторного дисперсионного анализа были обнаружены еще некоторые особенности изменения отношения к объекту при росте отдельных негативных черт у юношей и девушек. Так, оказалось, что при росте макиавеллизма у юношей и девушек схождение оценок «хорошей» и «плохой» личности обусловлено разными механизмами. У юношей оценка «плохой» девушки значимо не меняется (р>0,10), а оценка «хорошей» снижается по всем компонентам отношения (рср<0,05). У девушек, наоборот, оценка «хорошего» юноши значимо не меняется (р>0,10), а оценка «плохого» растет по всем компонентам (рср=0,05). Обнаруженные различия наглядно представлены на рис. 3 и 4.

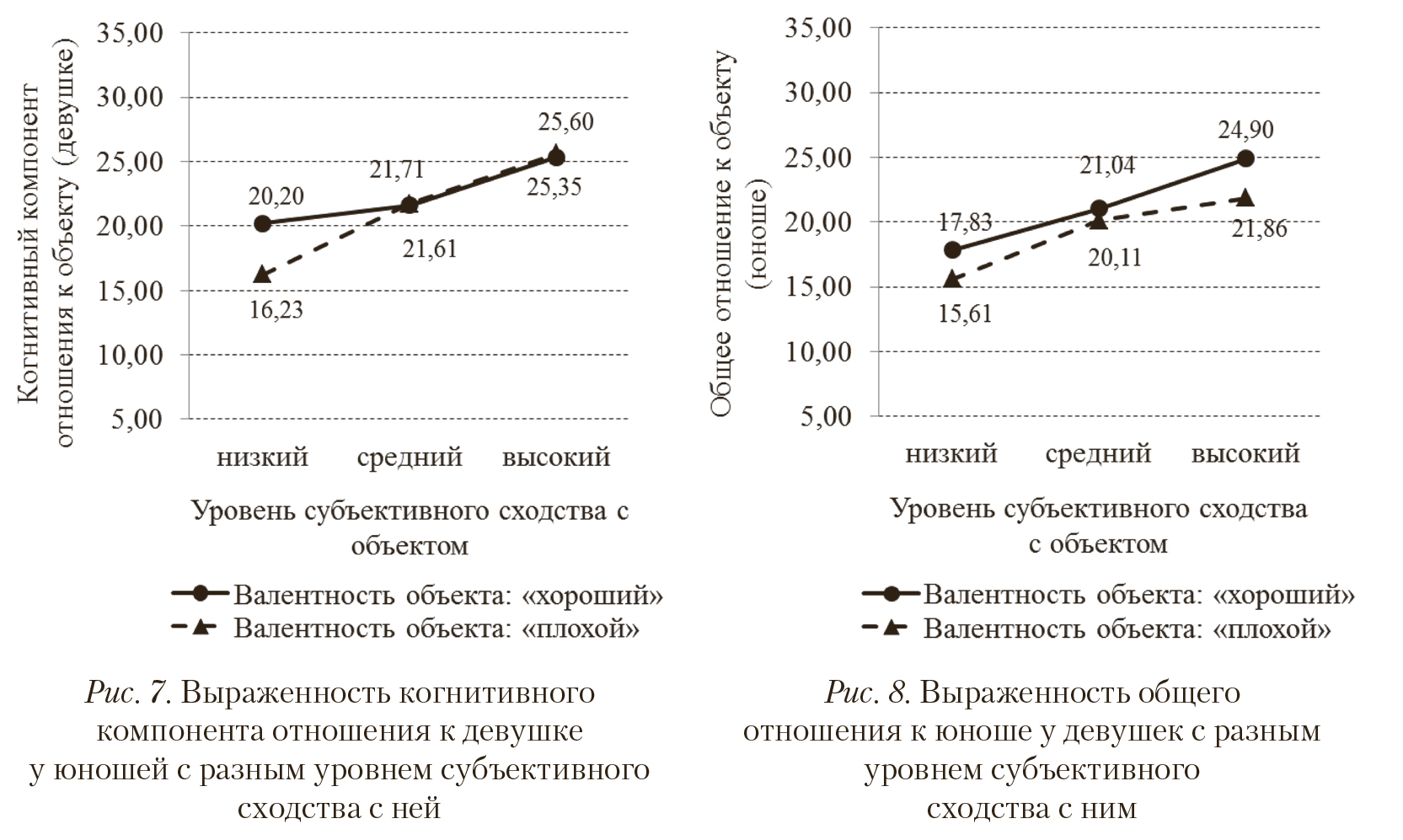

При росте нарциссизма изменение отношения к «хорошему» и «плохому» объектам и у юношей, и у девушек наблюдается за счет взаимного схождения их оценок, то есть ухудшения отношения к «хорошему» при одновременном улучшении отношения к «плохому». Причем у юношей быстрее (уже при среднем уровне нарциссизма) меняется отношение к «плохой» девушке (р<0,01), а у девушек — к «хорошему» юноше (р<0,06). Данная закономерность прослеживается по всем компонентам отношения, однако более ярко выражена по когнитивному компоненту (рис. 5 и 6).

При выраженной психопатии у юношей отношение к объектам с разной личностной валентностью в целом остается на неизменном уровне и пропорционально сходится только по когнитивному компоненту (р<0,05). У девушек при выраженной психопатии отношение к «хорошему» объекту практически не меняется, а к «плохому» — растет по всем компонентам отношения (р<0,05).

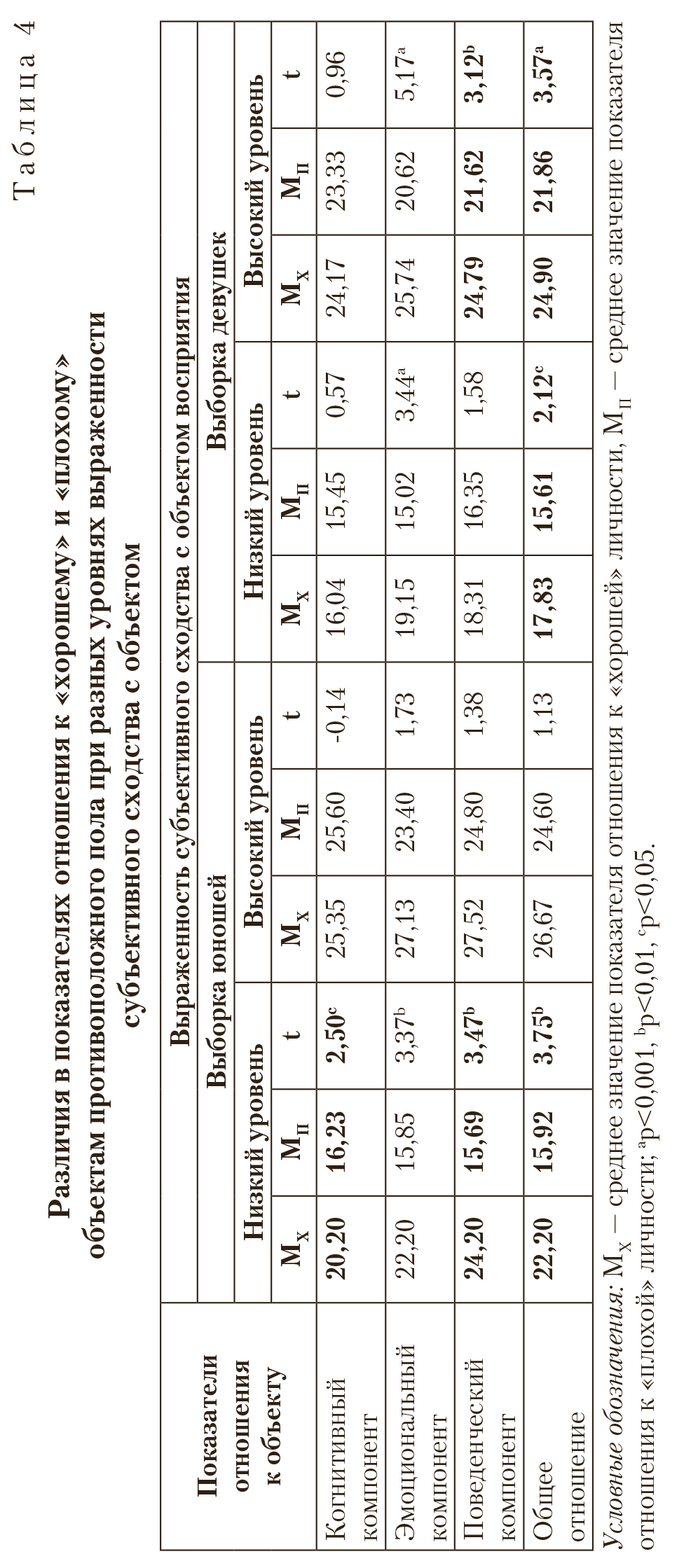

В табл. 4 (см. приложение) приводятся результаты сравнительного анализа отношения юношей и девушек к «хорошему» и «плохому» объектам противоположно-

го пола при контрастных уровнях показателя субъективного сходства с объектом.

Результаты анализа влияния фактора субъективного сходства с объектом восприятия на показатели отношения к нему выявили ряд интересных закономерностей. Обнаружилось, что в выборке юношей при низком уровне субъективного сходства с объектом «хорошая» девушка оценивается значимо выше, чем «плохая», по всем компонентам отношения к ней. Иная картина наблюдается в выборке девушек. При низком уровне субъективного сходства девушки дают более высокую эмоциональную оценку «хорошему» объекту (р<0,001), но одинаково низко оценивают и «хорошего», и «плохого» юношей по когнитивному и поведенческому компонентам.

При высоком уровне субъективного сходства с объектом у юношей исчезают значимые различия в оценках «хорошей» и «плохой» девушек по когнитивному и поведенческому компонентам, но сохраняются близкие к значимым различия в эмоциональной оценке (р<0,10). У девушек при усилении субъективно воспринимаемого сходства с объектом по-прежнему отсутствуют различия в когнитивной оценке «хорошего» и «плохого» юношей, а в эмоциональной оценке эти различия остаются такими же значимыми. В то же время поведенческий компонент отношения к юноше меняется: при росте субъективного сходства с ним девушки более категорично оценивают свою готовность общаться с «хорошим» и неготовность общаться с «плохим».

Однако наиболее интересный результат данного анализа заключался в том, что субъективно осознаваемое сходство с объектом восприятия существенно улучшает отношение к объекту с любой личностной валентностью, причем в результате объективно плохой объект, но воспринимаемый субъектом как похожий на него, начинает в ряде случаев оцениваться выше, чем объективно хороший, но воспринимаемый субъектом как не похожий. Данный эффект проявляется у юношей при когнитивной оценке девушки (рис. 7), а у девушек — при когнитивной и поведенческой оценке юноши, а также по показателю общего отношения к нему (рис. 8).

Для дальнейшего обсуждения полученных результатов важно отметить, что показатели субъективного и объективного сходства с объектами восприятия обнаружили согласованные значения. В выборке юношей при восприятии «хорошей» девушки корреляция между показателем субъективного сходства и суммарным показателем негативных черт была отрицательной (r=-0,54, р<0,001), а при восприятии «плохой» девушки — положительной (r=0,47, р<0,05). В выборке девушек были обнаружены аналогичные по смыслу корреляции — отрицательная при восприятии «хорошего» юноши (r=-0,34, р<0,001) и положительная при восприятии «плохого» юноши (r=0,46, р<0,001).

Обсуждение результатов

Полученные результаты в целом согласуются с данными нашего предыдущего исследования, в ходе которого был выявлен (без учета пола) эффект деполяризации «хорошего» и «плохого» Другого при высоких уровнях темнотриадических черт субъекта [4]. Выяснилось, что и у юношей, и у девушек с выраженными показателями общего уровня негативных личностных черт восприятие объекта противоположного пола становится менее контрастным. Этот факт может быть проинтерпретирован с разных позиций. Во-первых, можно предположить, что лица с высокой выраженностью негативных черт отличаются большей когнитивной сложностью (проверка данного предположения уже запланирована в нашем следующем исследовании). Во-вторых, можно предположить, что темнотриадические личности характеризуются этической неопределенностью, что приводит к оценочному смешению у них категорий «добра» и «зла» в процессе социальной перцепции. В-третьих, полученный факт можно проинтерпретировать с позиций общих закономерностей социальной перцепции, согласно которым усиление сходства с Другим приводит к его более позитивной оценке [15; 16; 19; 21; 28]. С учетом данных корреляционного анализа, который показал согласованность высокой выраженности темнотриадических черт и осознания сходства с «плохим» объектом, мы склоняемся к третьему варианту интерпретации.

Также было обнаружено, что описанная закономерность отличается гендерной спецификой и по-разному «работает» в отношении конкретных темнотриадических черт и качественных компонентов отношения. Так, у девушек совокупная выраженность всех темнотриадических черт вызывает эффект инверсии когнитивной оценки (чего не наблюдается по отдельным чертам), а одиночная выраженность любой негативной черты обеспечивает устойчивость эмоциональной дифференциации «хорошего» и «плохого» юношей. И если первый факт выглядит вполне логичным и объясняется «накопительным эффектом», то второй факт в некотором смысле парадоксален и может свидетельствовать, возможно, о связи нейротических проявлений личности женщин с наличием ведущей (наиболее выраженной) негативной черты в их темнотриадической структуре. Это предположение основывается на выявленном у таких женщин расхождении: эмоциональный компонент отношения к юноше расходится у них с когнитивным и поведенческим компонентами.

Еще одна интересная закономерность, выявленная в нашем исследовании, заключается в том, что при росте макиавеллизма у юношей и девушек схождение оценок «хорошей» и «плохой» личности обусловлено разными механизмами. У юношей — за счет снижения отношения к «хорошей» девушке, а у девушек, наоборот, — за счет улучшения отношения к «плохому» юноше. По нашему мнению, этот факт можно проинтерпретировать с позиций функционального подхода к пониманию макиавеллизма. Можно предположить, что юноши с высоким уровнем макиавеллизма рассматривают «хорошую» девушку как неподходящий объект для манипуляции, а девушки с выраженным макиавеллизмом, наоборот, считают «плохого» юношу перспективным в этом смысле объектом. Если применять ту же логику для интерпретации взаимного схождения оценок при нарциссизме, можно сказать, что нарциссич- ные субъекты оценивают «хорошего» и «плохого» человека другого пола как равноценных объектов для демонстрации нарциссического поведения.

Последний важный эмпирический факт, описанный в нашем исследовании, заключается в том, что субъективно осознаваемое сходство с «плохим» объектом приводит к субъективному пересмотру его личностной валентности — он начинает оцениваться лучше, чем «хороший», но не похожий на субъекта объект. Данный эффект характерен в большей степени для девушек, поскольку проявляется в их общем, а также когнитивном и поведенческом отношении к объекту, в то время как у юношей затрагивает лишь когнитивный компонент. Это свидетельствует о том, что при восприятии объективно «плохого» юноши как похожего на себя девушка начинает относиться к 132

нему лучше, чем к не похожему на себя «хорошему», и в большей степени стремится к общению с ним. В то же время юноши, воспринимая объективно «плохую» девушку как похожую на себя, оценивают ее как более «хорошую», однако не отдают ей предпочтения перед объективно «хорошей» девушкой в плане общения.

В процессе осмысления обнаруженных фактов и в связи с неоднократным акцентированием внимания на факторах, способствующих нивелированию негативного отношения к «плохому» объекту другого пола, может создаться неверное впечатление о том, что субъекты с выраженными негативными чертами предпочитают «плохих», а субъективное сходство с «плохим» юношей приводит к его максимальной высокой оценке у девушки. Чтобы скорректировать это возможное интерпретационное искажение, следует особо подчеркнуть, что фактор сходства с объектом действует «в обе стороны», т.е. улучшает не только изначально более негативное отношение к «плохому» объекту, но и изначально более позитивное отношение к «хорошему». Таким образом, совпадение факторов положительной личностной валентности объекта и сходства с ним (для женщин — в большей степени субъективного, чем объективного) дает наиболее вероятный прогноз формирования максимально позитивного отношения к нему.

Ограничение нашего исследования связано с тем, что личностная валентность объекта определялась совокупной выраженностью черт и не варьировалась по каждой отдельной черте. В связи с этим используемый нами термин «сходство» имеет операциональные погрешности.

Заключение

Полученные результаты можно обобщить в следующих основных выводах:

1. Личностная валентность объекта восприятия играет ключевую роль в формировании отношения к представителю противоположного пола: «хорошие» объекты оцениваются более высоко, чем «плохие», по когнитивному, эмоциональному и поведенческому компонентам отношения.

2. Объективно диагностируемое личностное сходство с «плохим» объектом нивелирует различия между позитивной оценкой «хорошей» и негативной оценкой «плохой» личности, т.е. при усилении выраженности негативных личностных черт субъекта восприятия его отношение к «плохому» и «хорошему» объектам противоположного пола становится менее контрастным.

3. Эффекты факторов личностной валентности объекта восприятия и личностного сходства с объектом восприятия на формирование отношения к нему характеризуются половой асимметрией, а также по-разному «работают» в отношении конкретных темнотриадических черт и компонентов отношения. У девушек совокупная выраженность всех темнотриадических черт вызывает эффект инверсии когнитивной оценки (чего не наблюдается по отдельным чертам), а одиночная выраженность любой негативной черты обеспечивает устойчивость эмоциональной дифференциации «хорошего» и «плохого» юношей. При росте макиавеллизма у юношей и девушек схождение оценок «хорошей» и «плохой» личности обусловлено разными механизмами. У юношей — за счет снижения отношения к «хорошей» девушке, а у девушек — за счет улучшения отношения к «плохому» юноше.

4. Субъективно осознаваемое сходство с «плохим» объектом приводит к субъективному пересмотру его личностной валентности — он начинает оцениваться лучше, чем «хороший», но не похожий на субъекта объект. Данный эффект характерен в большей степени для девушек, поскольку проявляется в их общем, а также когнитивном и поведенческом отношении к объекту, в то время как у юношей затрагивает лишь когнитивный компонент.

Полученные результаты могут использоваться при разработке стратегий самопрезентации, а также для объяснения содержания социальных аттитюдов, формируемых в процессе межличностного взаимодействия полов.