Выявление микроструктуры действий – одна из важных и вместе с тем недостаточно разработанных проблем психологии. Давно показано, что действие негомогенно. По мере его развертывания уменьшается вариативность, возрастает степень дифференцированности в соотношении индивида и среды (Александров, 1989; Чуприкова, 1997).

Системный анализ действия с позиций теории функциональных систем позволил сформулировать положение, согласно которому по мере развертывания действия происходит достижение этапных результатов и сличение их параметров с хранящимися в памяти моделями. Завершается действие достижением и оценкой конечного результата (Анохин, 1975). Эта оценка – необходимый компонент процессов организации следующего действия в поведенческом континууме (Безденежных, 2004; Швырков, 1978). Также в ряде работ приводятся аргументы в пользу того, что развертыванию действия и его завершению (или инициации) соответствуют разные уровни сознания: более высокие уровни соответствуют завершению и инициации действия, в то время как более низкие – его развертыванию (Зинченко, Моргунов, 1994; Damasio, 2000; Dennet, 1993; Tulving, 1985 и др.).

Сравнительно распространенным в психофизиологической литературе является и то, что содержание сознания представлено процессами сличения ожидаемых и реальных параметров стимулов или перцептивных состояний (см., например: Иваницкий, 1999; Edelman, 1989; Gray, 1995).

Рассмотрение указанных представлений с позиций системной психофизиологии и теории функциональных систем позволило сопоставить «поток сознания» (James, 1890) с развертыванием поведенческого континуума (Александров, 1995; Александров, 2006; Alexandrov, 1999; Alexandrov, Sams, 2005) как «континуума результатов» (Анохин, 1978). Таким образом, рассматриваемые в качестве механизмов сознания процессы «сличения ожидаемых и реальных параметров» имеют место на всем протяжении поведенческого континуума: как во время реализации поведенческого акта, так и при его завершении. Причем предвидятся и сличаются параметры не стимулов, а результатов – конечного и этапных.

Следовательно, можно сопоставить стадии развертывания поведенческого континуума с «потоком сознания» и сформулировать следующее положение: сознание может быть сопоставлено с оценкой субъектом этапных и конечного результатов своего поведения, осуществляемой в процессе реализации поведения (как «внешнего», так и «внутреннего») и при его завершении; эта оценка определяется содержанием субъективного опыта и ведет к его реорганизации (Alexandrov, 1999; Alexandrov, Sams, 2005). Оценка результатов собственного поведения, ведущая к реорганизации использованного опыта и формированию следующего поведения, может быть соотнесена с той функцией, которая традиционно определяется как роль сознания в регуляции деятельности. Сличение реальных параметров этапных результатов с ожидаемыми во время реализации поведенческого акта соответствует первому уровню сознания. Сличение реальных параметров конечного результата поведенческого акта с ожидаемыми (с целью) во время переходных процессов (от одного акта к другому) соответствует второму (высшему) уровню сознания.

Показано, что разным уровням осознаваемости соответствуют разные характеристики организации мозговой активности (см. обзор: Kotchoubey, 2005). Так, при разной степени осознавания изменений среды или совершаемых движений различаются как амплитудные характеристики ЭЭГ-потенциалов, так и топография мозговой активности вплоть до изменения состава активированных в данном поведении структур мозга и отдельных нейронов (Максимова, Александров, 1987; Kotchoubey, 2005 и др.). Приведенные здесь данные, а также положения, сформулированные выше, позволяют предположить, что организация мозговой активности при оценке конечных и этапных результатов поведения различна: параметры этих активностей соответствуют более высокому и более низкому уровням осознаваемости соответственно. Целью настоящей работы является экспериментальная проверка данного предположения.

Решение этой задачи, как мы полагаем, может обеспечить продвижение вперед в экспериментальном психофизиологическом изучении сознания, которое является одним из наиболее перспективных и интенсивно разрабатываемых направлений развития психофизиологии и экспериментальной психологии в последние годы (Rees et al., 2002; Lamme, 2003). В частности, становится возможным существенно уточнить представления о соответствии «потока сознания» и развертывания последовательного поведения при рассмотрении этого соответствия в терминах соотношения динамик уровней сознания и континуума результатов.

Одновременно решение данной задачи имеет большое значение для дальнейшей разработки тех представлений, которые являются методологической основой настоящей работы – теории функциональных систем и системной психофизиологии (см.: Александров, 2004), а также позволяет внести важный вклад в понимание мало разработанной, но принципиально важной проблемы: различия мозгового обеспечения системных процессов при оценке результатов разного уровня.

Для решения поставленной задачи был предложен эксперимент, в котором в одинаковых условиях некоторая контролируемая средовая переменная использовалась испытуемыми в организации поведения на разных уровнях осознанности. В качестве такой переменной нами было выбрано значение интервала времени между значимыми сигналами (предупреждающим ПрС и пусковым ПуС). Отмечено, что оценка длительности интервалов времени может влиять на организацию поведения как в осознаваемой (произвольной) деятельности (Lewis, Miall, 2003), так и в неосознаваемой (непроизвольной) – автоматизированных двигательных навыках (Hikosaka et al., 2002).

Известно немалое количество работ, демонстрирующих влияние длительности интервалов времени на поведение и электрическую активность мозга в ситуациях, когда перед испытуемыми не ставилось задачи использовать в своих ответах длительность интервалов, т. е. когда использование интервалов времени в организации поведения осуществлялось непроизвольно. Так, известно, что время ответа (т. е. скорость нажатия отчетной клавиши при появлении ПуС) зависит от длительности интервала времени, прошедшего от предъявления ПрС. Если ПуС предъявляется через постоянный интервал времени после ПрС, то время ответа достоверно короче, чем в случае, когда длительность этого интервала меняется случайным образом (Elbert et al., 1991). При этом время ответа достоверно короче при интервалах длительностью менее секунды по сравнению с более продолжительными интервалами (Del-Fava, Ribeiro-do-Valle, 2004).

В ЭЭГ непроизвольное использование интервалов времени между ПрС и ПуС отражается в конфигурации условного негативного отклонения (CNV – contingent negative variation) (Уолтер, 1966). Известно, что эта волна является монофазной, если интервал времени между ПрС и ПуС находится в пределах от 1 до 3 сек, но она переходит в бифазную форму из двух негативных волн, когда этот интервал превышает 3–4 сек (Loveless et al., 1974). Существует корреляционная связь между амплитудой максимума CNV и временем ответа, а именно: с ростом амплитуды негативного отклонения время ответа уменьшается (Уолтер, 1966; Elbert et al., 1991).

В ряде работ использование интервалов времени в организации поведения осуществлялось осознанно, т. е. испытуемые должны были оценить определенный временной интервал и использовать эту информацию в отчетном действии. В качестве экспериментальной методики в таких исследованиях обычно использовалась так называемая «парадигма воспроизведения» (Macar et al., 2002). В ней испытуемым предъявлялся эталонный интервал времени, а затем предлагалось воспроизвести его длительность с помощью двух последовательных нажатий на клавишу отчета либо выбрать идентичный по длительности интервал из нескольких вариантов, предъявлявшихся позже.

Результаты подобных исследований демонстрируют зависимость параметров ЭЭГ от особенностей задачи, которая ставилась перед испытуемыми. Так, в работе Pfeuty и соавт. испытуемый должен был решить, совпадает ли продолжительность звукового тона с предъявлявшимся ранее эталонным интервалом времени (Pfeuty M., Ragot R., Pouthas V., 2003). Было показано наличие положительной корреляции латентного периода пика CNV (тот момент, когда CNV прекращала расти), зарегистрированного над левой и средней фронтальными областями, и длительности эталонного времени, относительно которого испытуемый оценивал длительность тестирующего звукового тона.

Интересные данные были получены Macar et al. (2002) в экспериментах, когда ставилась задача воспроизведения эталонного интервала и задача сравнения предъявляемых временных интервалов с эталонным. В задаче сравнения испытуемым предлагалось оценить, являются ли интервалы, следующие за эталонным интервалом времени, более короткими, более длинными или совпадающими по длительности с ним. Оказалось, что амплитуда CNV в отведении FCz положительно коррелировала с оценкой испытуемым длины интервала. Причем эта тенденция наблюдалась даже в тех случаях, когда объективная длительность эталонного и предъявляемого интервалов была одинаковой.

Таким образом, результаты приведенных исследований показывают, что и в ситуации, когда оценка длительности интервалов времени является специальной осознаваемой задачей, особенности ее субъективной оценки находят свое отражение в электрической активности мозга, а именно – в параметрах CNV.

Однако не совсем ясным, на наш взгляд, остается вопрос, каким же образом изменяется электрическая мозговая активность в ситуациях, когда интервалы времени одинаковой длительности осознанно оцениваются для организации поведения и когда эти интервалы времени используются в организации поведения неосознанно. Результаты приведенных выше работ не дают ответа на этот вопрос, так как в них произвольное и непроизвольное использование длительности интервалов времени осуществлялось в разных экспериментальных парадигмах, при разных условиях.

Итак, для решения задачи была разработана экспериментальная модель, в которой испытуемые могли бы давать дифференцированные ответы на альтернативные сигналы, представляющие ПрС и ПуС и предъявляемые равновероятно (Безденежных, 2004). Единственным различием между этими сигналами была величина интервала времени между ПрС и ПуС. В одной ситуации испытуемых инструктировали совершать отчетные действия в зависимости от величины ПуС (непроизвольное использование информации о длительности интервалов времени), в другой – отчетное действие зависело от длительности интервалов времени, предшествующих ПуС (произвольное использование информации о длительности временного интервала между ПрС и ПуС). Ожидалось, что длительность интервалов будет учитываться не только в поведении, связанном с оценкой длительности, но и непроизвольно, при выполнении задачи, где этого не требуется. Кроме того, ожидалось обнаружение различий в характеристиках потенциала CNV в каждой из этих ситуаций.

Методика

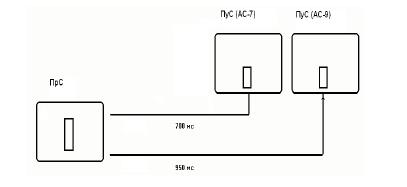

Испытуемые. В работе приняли участие 30 человек (19 – женского и 11 – мужского пола, все правши) в возрасте от 17 до 28 лет. Процедура. Испытуемый сидел перед монитором, на который предъявлялись в случайной последовательности с равной вероятностью два альтернативных сигнала (АС–7 и АС–9). Альтернативные сигналы состояли из ПрС – белого вертикального столбика на темном экране, и ПуС – также белого вертикального столбика, но меньшего размера. Указательный палец правой руки испытуемого находился на клавише 1, средний – на клавише 2 клавиатуры компьютера. При появлении второго вертикального столбика меньшего размера (ПуС) испытуемый должен был как можно быстрее нажать клавишу. Альтернативные сигналы отличались друг от друга интервалом времени между последовательными предъявлениями ПрС и ПуС. Для АС–7 этот интервал составлял 700 мс, а в случае АС–9 – 950 мс (рис. 1).

Рис. 1. Экспериментальный дизайн. Два альтернативных сигнала АС–7 и АС–9, представляющих пусковые сигналы (ПуС) и появляющихся после предупреждающего сигнала ПрС через разные интервалы времени (700 и 950 мс). Сигналы предъявлялись в случайном порядке с равной вероятностью. В группе 1 при появлении как АС–7, так и АС–9 испытуемые должны были нажимать одну и ту же клавишу; в группе 2 испытуемый должен нажимать на клавишу 1 при предъявлении АС–7 (АС–9) и на клавишу 2 при предъявлении АС–9 (АС–7).

Всего испытуемые участвовали в трех экспериментальных сериях. В каждой серии альтернативные сигналы предъявлялись 126 раз. Испытуемые были разделены на две группы. Испытуемым 1-й группы (7 человек женского и 3 человека мужского пола) о разнице в интервалах времени между ПрС и ПуС в АС–7 и АС–9 не сообщалось. Им была дана инструкция – как можно быстрее нажимать на одну и ту же клавишу при появлении ПуС. Испытуемые 2-й группы (12 человек женского и 8 человек мужского пола) были информированы о разнице в этих интервалах в АС–7 и АС–9 и должны были как можно быстрее нажимать на клавишу 1 или 2 в зависимости от того, какой сигнал был предъявлен. Для каждого испытуемого в каждой экспериментальной серии клавиши для ответов на сигналы выбирались в случайном порядке.

Регистрация. У испытуемых регистрировали время ответа и ЭЭГ. Время ответа измеряли от момента предъявления ПуС до момента нажатия клавиши. ЭЭГ регистрировалось хлорсеребряными электродами, установленными монополярно по системе 10–20 в отведениях F3, F4, P3, P4, Cz. В качестве индифферентного отведения использовались объединенные электроды, прикрепленные к мочкам уха. Частота опроса ЭЭГ составляла 250 Гц, полоса пропускания фильтров находилась в диапазоне от 0,2 до 70 Гц. Для контроля движений глаз регистрировали вертикальную составляющую электроокулограммы.

Анализ результатов. Фрагменты ЭЭГ, связанные с ответами, обрабатывались методом усреднения. Фрагменты ЭЭГ, связанные с ответами на разные сигналы, усреднялись отдельно по всей выборке испытуемых от момента предъявления ПрС. Эпоху анализа составлял отрезок ЭЭГ, начинающийся за 400 мс до ПрС и заканчивающийся через 600 мс после предъявления ПуС. Фрагменты, содержавшие артефакты движений глаз, из анализа исключались. В качестве нулевой линии бралась средняя мгновенных амплитуд ЭЭГ первых 100 мс фрагмента перед моментом предъявления ПуС.

Объектом исследования для нас являлось CNV. Анализировали латентный период (л.п.) пика и амплитуду CNV. Амплитудой компонента считалось значение мгновенной амплитуды (относительно базовой линии) с самым высоким значением по модулю анализируемого компонента. За л.п. пика компонента принималось значение времени появления мгновенной амплитуды с самым высоким модульным значением.

Для статистической обработки применялись критерий Вилкоксона, критерий Хи-квадрат Пирсона, коэффициент корреляции Пирсона, t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок и двухфакторный дисперсионный анализ (Сидоренко, 2004). Все расчеты производились при помощи программы статистической обработки SPSS v. 12.0.

Результаты

1. Время ответа

Оценка распределения полученных значений времени ответа с помощью теста Колмогорова-Смирнова выявила достоверное отличие этого распределения от нормального (Z=6,401; p<0,05), что не позволило применить для анализа параметрические методы статистики.

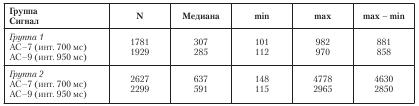

1.1. Время ответа в группе 1

Как показал опрос, проводившийся в конце экспериментальной серии, ни один испытуемый из группы 1 не заметил разницы в интервалах между ПрС и ПуС в АС–7 и АС–9. Однако сравнение по критерию Вилкоксона показало, что время ответа на АС–9 было достоверно короче, чем время ответа на АС–7 (Z=–8,032, p<0,05) (табл. 1). 1.2. Время ответа в группе 2 Испытуемые, включенные в группу 2, в своих отчетах указывали на разницу в задержке ПуС между АС–9 и АС–7. Сравнение по критерию Вилкоксона, как и в случае группы 1, показало, что время ответа на АС–9 было достоверно короче, чем время ответа на АС–7 (Z=–6,283, p<0,05) (табл. 1).

Таблица 1. Значения времени ответа для групп 1 и 2

1.3. Различия времени ответа между группами 1 и 2 Сравнение значений времени ответов на сигналы АС–7 и АС–9 между группами 1 и 2 по критерию Манна-Уитни показало достоверное различие, а именно: значение времени ответа как на АС–7, так и на АС–9 было больше в группе 2 (для ответов на АС–7 Z=–40,683, p<0,05; для ответов на АС–9 Z=–39,984, p<0,05).

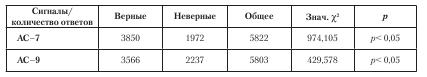

2. Точность дифференцированных ответов у участников группы 2

Помимо значений времени ответа у испытуемых группы 2 изучалось соотношение количества правильных и неправильных ответов. Для анализа соотношения правильных и неправильных ответов был использован критерий Хи-квадрат Пирсона, при помощи которого экспериментальное распределение времени ответа сопоставлялось с равномерным распределением, где число как правильных, так и неправильных ответов составляло 50 %. Сравнения проводились отдельно для ответов на АС–7 и АС–9. Результаты приведены в табл. 2. Для обоих сигналов наблюдалось достоверное отличие соотношения правильных и неправильных ответов от случайного распределения.

Таблица 2. Значение χ2 для соотношения верных и неверных отчетных действий испытуемых группы 2 (20 испытуемых)

3. Условное негативное отклонение (CNV)

3.1. Сопоставление мгновенных амплитуд CNV у двух групп Для проверки существования различий CNV у двух групп нами был использован Т-тест для несвязанных выборок. Сравнению подверглись значения мгновенных амплитуд потенциала, связанного с АС–9, на всей эпохе его анализа.

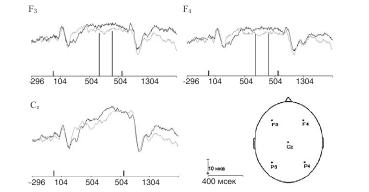

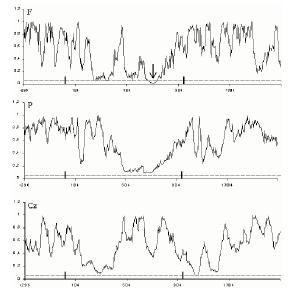

Достоверные различия были обнаружены в лобных областях (F3, F4) во временном окне от 616 до 820 мс (рис. 2, 3). Как видно из рисунков, этот участок содержит компонент в виде негативной волны, которая начинает развиваться на CNV из позитивного пика с л.п. около 600–700 мс и угасать к моменту предъявления ПуС (далее в тексте – «поздний компонент CNV»).

Рис. 2. ССП ответов на АС–9 в группе 1 (серая линия) и в группе 2 (черная линия). Отведения F3, F4, Cz. Горизонтальная линия – время в мс. ПрС и ПуС обозначены короткими вертикальными штрихами. На участке, обозначенном длинными вертикальными линиями, имеют место достоверные различия в амплитудах негативной волны

3.2. Связь позднего компонента CNV со временем ответа

Для проверки предположения о связи описанного участка CNV с характеристиками поведения был проведен корреляционный анализ амплитуды позднего компонента со значениями медиан времени ответа на АС–9. Анализ был проведен для каждой группы в отдельности. В группе 2 была обнаружена достоверная корреляция между медианой времени ответов и амплитудой пика связанного с ними позднего компонента CNV в правой лобной области F4 (r=–0,26, p<0,05). В 1-й группе такой корреляции не выявлено.

3.3. Связь позднего компонента CNV с точностью дифференцированных ответов

Помимо анализа связей с количественными характеристиками анализировалась и связь характеристик позднего компонента CNV с правильными и ошибочными ответами в группе 2. В качестве зависимой переменной были использованы амплитуда и л.п. пика позднего компонента CNV. Был проведен двухфакторный дисперсионный анализ, в который помимо фактора отведения (F3, F4, Cz) был включен фактор правильности ответа (правильный/ошибочный). Амплитуда и л.п. пика позднего компонента были достоверно больше у CNV, связанной с неправильным ответом, чем у CNV, связанной с правильным ответом ( F(5,19)=51,259, p<0,05).

Обсуждение

1. Поведенческие показатели

1.1. Время ответов на АС–9 и АС–7

Результаты работы показали, что значения времени ответа были короче для АС–9 (длительность интервала между ПрС и ПуС равнялась 950 мс). Различие наблюдалось как для испытуемых группы 1, так и для испытуемых группы 2. Это можно объяснить тем, что при предъявлении АС–9, когда после предупреждающего сигнала проходило 700 мс и пусковой сигнал не появлялся, у испытуемых снималась неопределенность относительно того, каким будет будущий пусковой сигнал и когда он появится. В последующие 250 мс испытуемые готовились к нужному ответу. Меньшее время ответа в таком случае отражает подготовленность испытуемого к ответу на АС–9.

Наши результаты аналогичны результатам, полученным Griffin с соавт. (2002) и показавшим, что в ситуациях предъявления сигналов через разные временные интервалы испытуемые отвечали быстрее на те, которые предъявлялись через более длительные интервалы. В обсуждении своих результатов авторы также приходят к выводу, что длительность времени сама по себе «несет информацию о будущем событии» (Griffin et al., 2002). То, что такое различие во времени ответа было обнаружено не только в группе 1, но и в группе 2, говорит о том, что снятие неопределенности и последующая подготовка носили непроизвольный характер.

1.2. Время ответов в группе 1 и группе 2

Как показали результаты, время ответа на оба сигнала в 1-й группе короче, чем во 2-й, что, с нашей точки зрения, объясняется различиями в сложности выполняемого задания. Для группы 1 задача состояла в простом нажатии одной и той же клавиши при появлении ПуС, в то время как испытуемые группы 2 выполняли задачу выбора: они должны были оценить длительность интервала и в зависимости от результата оценки дать один из двух возможных ответов. Таким образом, найденное различие может быть объяснено известной закономерностью увеличения значения времени ответа с ростом числа альтернатив.

1.3. Точность отчетных действий в опытных сериях у испытуемых группы 2

Как показало сравнение соотношения числа правильных и ошибочных нажатий, при оценке длительности интервалов времени испытуемые группы 2 давали достоверно большее число правильных, нежели ошибочных, ответов. Это является доказательством, что испытуемые группы 2 справились с заданием и успешно распознавали интервалы времени разной длительности.

2. Условное негативное отклонение

Как показало сравнение мгновенных амплитуд CNV, достоверное различие между группами было обнаружено во фронтальных отведениях, в интервале от 616 до 820 мс после ПрС. Кроме того, значения медиан времени ответа в группе 2 коррелируют со значениями амплитуд на этом участке в отведении F4. Такого не было обнаружено в случае группы 1.

Электрическая активность в лобных областях мозга, связанная с оценкой времени, была показана ранее (Macar et al., 2002; Pouthas et al., 2000; Pfeuty et al., 2003). Корреляция амплитуды потенциалов с длительностью временного интервала, который испытуемому нужно было произвольно оценить, также описана в ряде работ (Macar et al., 1999; Ruchkin et al., 1977; Pfeuty et al., 2003).

Неслучайным является различие именно на этом участке, так как здесь после окончания 700 мс для испытуемых снимается неопределенность относительно будущего пускового сигнала. На наш взгляд, эти различия связаны с тем, что для испытуемых как из группы 1, так из группы 2 интервал времени в 700 мс был решающим для выполнения отчетного действия. Однако оценка интервала, очевидно, осуществлялась по-разному и зависела от цели, которая стояла перед испытуемым. В группе 1, где оценка интервалов времени не была самостоятельной задачей, отчетное действие не зависело от того, через какой интервал времени сигнал будет предъявлен. Оценка длительности интервала времени осуществлялась непроизвольно, отчего корреляции между амплитудой негативной волны ожидания и временем ответа обнаружено не было. В группе 2 оценка интервалов времени стояла специальной задачей, схожей с той, что предлагалась в исследованиях с парадигмой воспроизведения: испытуемый должен был произвольно оценить интервалы и в зависимости от его длительности произвести разные отчетные действия, что и нашло свое отражение в наличии корреляции между амплитудой негативной волны и временем ответа.

Каким же образом можно объяснить полученные различия? Известно, что показатели ЭЭГ отражают изменения в количестве и составе одновременно активированных и заторможенных систем (Швырков, 1987). В нашем случае в изменениях анализируемого участка ССП, очевидно, нашла отражение смена наборов систем, относящихся к разным этапам реализации поведенческого акта, сменяющим друг друга после достижения и оценки этапного результата. При появлении альтернативных сигналов поведение испытуемого можно разбить на два отдельных по результатам этапа – оценку длительности интервалов времени и нажатие на клавишу. Поведение каждого испытуемого организовывалось в зависимости от результата, задаваемого инструкцией. В группе 1 таким результатом являлось быстрое нажатие на одну и ту же клавишу. В группе 2 результатом являлось нажатие на одну из двух клавиш в зависимости от длительности интервала, который предшествовал пусковому сигналу.

И в группе 1, и в группе 2 оценка длительности интервалов времени являлась этапным результатом и осуществлялась испытуемым на более низком уровне сознания, чем тот, который соответствует оценке конечного результата поведения, т. е. наблюдается при смене одного целостного поведенческого акта на другой (Alexandrov, 1999; Alexandrov, Sams, 2005). В пользу высказанного предположения свидетельствуют и данные, полученные другими авторами. Так, было показано, что вызванные потенциалы, соответствующие сознательной идентификации сигнала, а также потенциалы готовности значительно больше по амплитуде, чем таковые в ситуации неосознавания сигнала и непроизвольного движения (Libet, 1993; Keller, Heckhausen, 1990). В нашей ситуации изменения ЭЭГ, регистрируемые при предъявлении ПрС и ПуС, были значительно большей амплитуды, чем те, которые отмечались при оценке временного интервала.

Далее, изменения электрической активности при смене целостных поведенческих актов носят по существу общемозговой характер и во многих структурах мозга протекают синхронно (Швырков, 1978). Такой характер процессов не был обнаружен нами на этапе оценки длительности интервала между ПрС и ПуС; достоверные различия наблюдались только в лобных областях. Однако важно подчеркнуть, что оценка этапных результатов вносит вклад в организацию следующего акта – отчетного действия. Аргументом в пользу такого утверждения является обнаружение различий между потенциалами, связанными с правильным и неправильным ответом на сигнал АС–9. Найденные различия, на наш взгляд, демонстрируют зависимость последующей организации поведения (нажатие на отчетную клавишу) от результата оценки длительности.

Итак, мы считаем, что изменения в ССП не только в 1-й, но и во 2-й группе отражают переходные процессы от одного этапа действия к другому, но не связаны со сменой целостных актов поведения. Имея это в виду, можно предположить, что разница изменений потенциалов при оценке длительностей в 1-й и 2-й группе отражает протекание процессов оценки этапных результатов в этих экспериментальных ситуациях на разных уровнях, причем в обоих случаях на более низком, чем при смене акта подготовки отчета на собственно отчет. Если принять данное предположение, соответствующее заключению Searle (2000) о множественности уровней сознания, то можно полагать, что существуют не два уровня сознания, соответствующих оценке этапных и конечного результатов, а группы более высоких и более низких уровней. Тогда уровень, соответствующий оценке интервала во 2-й группе, можно рассматривать как промежуточный между более низким уровнем при оценке интервала в 1-й группе и более высоким уровнем, соответствующим переходу от акта к акту. Этот промежуточный уровень может быть соотнесен с уровнем, «оказывающимся в сознании» (Леонтьев, 1946), или уровнем «предсознания», но не с уровнем «полного» осознания (Dehaene et al., 2006).