Введение

Психофизиологическое исследование с использованием полиграфа (ПФИ) вызывает широкий интерес и дискуссии в научном сообществе. Исследования показывают, что точность тестирования на полиграфе в лабораторных условиях составляет около 75—90% (American Polygraph Association, 2011; Kokish, Levenson, Blasingame, 2005; Raskin, Honts, 2002), однако эта цифра может значительно снижаться при применении тестирования в реальных ситуациях, таких как судебные процессы или расследования (Bond, De Paulo, 2006). В Российской Федерации результаты исследования на полиграфе не могут служить непосредственным доказательством в судебном процессе. ПФИ проводится как для задач обеспечения кадровой безопасности, так и в оперативно-розыскной деятельности и на ранних стадиях уголовного процесса для получения разного рода информации, проверки следственных версий, достоверности сообщенной участниками информации и ускорения расследования. При расследовании преступлений могут назначаться как психофизиологические экспертизы с применением полиграфа, так и исследования с целью получения заключения специалиста-полиграфолога (Мавлютова, 2024). Многочисленные дискуссии ученых и юристов о значении исследования с использованием полиграфа при расследовании преступлений сводится к вопросу о признании его результатов в качестве доказательства. В частности указывается, что экспертиза с применением полиграфа не имеет достаточного научного обоснования и строгой методики проведения исследования. Однако по результатам метаанализа, проведенного Американской ассоциацией полиграфологов в 2011 г., точность метода с вопросами сравнения составляет от 80% до 93%, что позволило отнести его к разряду доказательных тестов. Несмотря на подтверждение практической эффективности данного метода, по результатам систематического обзора, опубликованного в 2020 году, согласно которому средняя точность тестирования на полиграфе составляет 85% (Honts, Thurber, Handler, 2021), сохраняются критические замечания относительно интерпретации получаемых данных и уязвимости технологии к применению приемов противодействия тестированию со стороны участвующего в исследовании человека.

Центральное место в психофизиологическом исследовании занимает феномен значимости стимула. В психологическом словаре значимость определяется как мера или степень, в которой то или иное событие затрагивает человека, влияет на его состояние и благополучие (Немов, 2007). Исходя из этого, значимость стимула относится к его важности для индивида или ситуации, может определяться его способностью привлекать внимание, вызывать эмоциональные реакции или оказывать влияние на поведение. Активация симпатического отдела нервной системы в момент воздействия значимого стимула обычно обусловлена стрессовыми или угрожающими ситуациями, что впоследствии вызывает изменения физиологических реакций организма, такие как увеличение частоты сердечных сокращений, повышение артериального давления, расширение диафрагмы и дыхательных путей; все это может быть также связано с ожиданием негативных последствий, неопределенностью или необходимостью принять решение.

Некоторые исследования указывают на то, что личностные особенности, такие как уровень тревожности, степень стрессоустойчивости, склонность к риску и даже интеллектуальные способности, могут влиять на психофизиологические реакции человека во время прохождения полиграфического тестирования (Ben-Shakhar, Dolev, 1996; Vrij, 2008). Одной из ключевых личностных характеристик, которая может оказывать влияние на прохождение тестирования на полиграфе, является уровень тревожности. Предполагается, что люди с высоким уровнем тревожности могут демонстрировать более выраженные физиологические реакции во время тестирования на полиграфе, что может затруднить правильную интерпретацию результатов и приводить к ложноположительным результатам. Вероятно, у таких лиц стресс, вызванный проверочной темой как таковой, даже при отсутствии ложного ответа на вопрос, будет вызывать комплекс вегетативных реакций симпатического отдела нервной системы. Так, наиболее распространенной реакцией сердечно-сосудистой системы на стрессовое воздействие является увеличение частоты сердечных сокращений, изменение структуры вариабельности сердечных ритмов и связанных с ней параметров гемодинамики. Высокий уровень тревожности у испытуемого может привести к увеличению частоты сердечных сокращений, даже при отсутствии ложного ответа на вопрос (Matte, 1996). Кроме того, проводимость кожи не находится под сознательным контролем, а регулируется симпатической нервной системой, которая управляет аспектами поведения человека, а также когнитивными и эмоциональными состояниями (Critchley, 2002). В момент предъявления опасного стимула тестируемый переживает эмоциональное напряжение, под воздействием сильных эмоций активность потовых желез возрастает, что является индикатором эмоциональной активации.

Степень стрессоустойчивости также может оказывать влияние на результаты ПФИ. Высокий уровень стрессоустойчивости может смягчить эти реакции, затрудняя идентификацию лжи. Эти реакции могут значительно варьироваться у разных людей или даже у одного и того же человека в разных ситуациях (Synnott, Dietzel, Ioannou, 2015). Индивиды, обладающие более высоким уровнем стрессоустойчивости, могут лучше контролировать свои физиологические реакции в стрессовых ситуациях и, следовательно, иметь более стабильные показатели во время тестирования (Suess et al., 1980).

Анализ данных, полученных с помощью психофизиологического тестирования, ставит перед исследователями задачу учета различных факторов, остается неясным, как правильно интерпретировать получаемые данные при наблюдении устойчивых вегетативных реакций на релевантные вопросы. Вопрос о том, как учитывать общий уровень тревожности тестируемого лица, степень сопротивляемости стрессу, а также его способность абстрагироваться от диффузных эмоциональных состояний, остается открытым. Возникает необходимость в разработке методик, позволяющих дифференцировать значимость темы, вызванную ложным ответом, и эмоциональную значимость, обусловленную повышенной тревожностью; недостаток четких критериев и алгоритмов для такой дифференциации может снижать точность и надежность результатов психофизиологического тестирования.

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния таких личностных особенностей, как уровень тревожности и степень сопротивляемости стрессу, на прохождение проверки на полиграфе. Мы предположили, что высокий уровень тревожности и низкая сопротивляемость стрессу будут повышать вероятность ложноположительного результата в процессе психофизиологического исследования с использованием полиграфа. В данном исследовании ложноположительные результаты психофизиологического исследования с применением полиграфа свидетельствуют о значимости проверочной тематики для испытуемого, которая ассоциирована с второстепенными факторами ввиду психологических особенностей тестируемого лица.

Материалы и методы

Исследование проводилось в период с октября по декабрь 2023 г. на базе учебно-производственной лаборатории Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). В исследовании приняли участие 18 человек женского пола в возрасте от 19 до 24 лет, средний возраст по группе оставил 21,4 года. Все испытуемые являлись студентами МГППУ. Перед началом эксперимента, каждый участник подписывал добровольное согласие на прохождение тестирования.

Для реализации поставленной цели использовались следующие методики:

- психодиагностический метод: в соответствии с целью и задачами исследования выбраны следующие методики: «Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Т. Холмса и Р. Раге» (Водопьянова, 2013) и «Личностная шкала проявлений тревоги Дж. Тейлора» в адаптации В. Г. Норакидзе (Малкина-Пых, 2005);

- психофизиологическое исследование с применением полиграфа (Однотемный скрининг с вопросами управляемой лжи, построенный на методике с вопросами сравнения) для определения вероятности значимости темы, вызывающей беспокойство в социальной среде (связь с террористическими организациями);

- метод математической статистики: коэффициент корреляции Спирмена, реализованный с помощью программы IBM SPSS Statistic 27.

На первом этапе проводилось направленное экспериментально-психологическое исследование индивидуально-психологических особенностей, включающих оценку степени сопротивляемости стрессу с помощью «Методики определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Т. Холмса и Р. Раге», а также уровня тревожности с помощью методики «Личностная шкала проявлений тревоги Дж. Тейлора» в адаптации В. Г. Норакидзе.

Фокусом психофизиологического исследования стала наиболее актуальная и острая тема, затрагивающая вопросы обеспечения государственной и общественной безопасности в контексте возможных проявлений террористической активности в молодежной среде. При этом в настоящем исследовании выбиралась именно тематика с крайне низкой фактической частотой встречаемости для обеспечения высокой вероятности правдивого ответа на релевантные вопросы.

Перед началом исследования участникам в ходе предтестового собеседования разъяснялась цель исследования, объяснялся принцип работы полиграфа. Кроме того, уточнялось самочувствие испытуемых, а также состояние здоровья, наличие хронических заболеваний и противопоказаний. В ходе предварительного этапа с участниками исследования проводилось детальное обсуждение всех вопросов теста с целью исключения неоднозначного толкования и уточнения позиции тестируемого. На основе сказанного участником исследования составлялась итоговая формулировка значимых вопросов в тесте, например: «Вы участвуете в деятельности террористических организаций?», «Вам предлагали участие в подготовке террористических актов?».

Ознакомительное тестирование на полиграфе, основанное на методе «известного» решения, проводилось для проверки адекватности физиологических реакций на ложные ответы и адаптации тестируемого лица к предстоящему основному тестированию. Перед тестированием испытуемому предлагалось написать на листе бумаги цифру от 1 до 9, которую необходимо было запомнить. Перед началом записи тестирования все вопросы зачитывались. Вопросы звучали следующим образом: «Вы помните цифру, которую Вы написали?», «Вы написали цифру 3?», «Вы написали цифру 4?». Испытуемому предписывалось солгать на вопрос о написанной ранее цифре. В ходе данного теста должны быть выявлены существенные изменения психофизиологических показателей при ложном ответе на контрольный вопрос.

Следующей после ознакомительного теста являлась процедура записи основного тестирования на полиграфе по теме: «Терроризм и террористические акты». В тесте содержались проверочные вопросы, касающиеся взаимодействия испытуемого с террористическими организациями, а также контрольные вопросы. Контрольные вопросы задавались для определения значимости стимула, ассоциированного с ложным ответом, и предполагали воспоминание конкретного события, хорошо запечатленного в памяти (Купцова, Дворянчиков, 2023). Например, у участника исследования выяснялось, был ли собственный опыт употребления алкоголя или никотина, однако при ответе на данные вопросы респондента просили дать отрицательный ответ, который являлся ложью. Контрольные вопросы звучали следующим образом: «Хотя бы раз в жизни Вы курили сигареты?», «Хотя бы раз в жизни Вы употребляли алкоголь?». Также в тесте содержались нейтральные вопросы, относящиеся к разряду общих, и не направленные на вызывание эмоциональных реакций, например: «Вы находитесь в Москве?», «Сейчас 2023 год?». Перед непосредственным тестированием вопросы зачитывались с целью уточнения понимания вопроса, в случае необходимости формулировка вопроса корректировалась. Вопросы в ходе проведения процедуры тестирования на полиграфе повторялись не менее 3 раз.

Для записи и фильтрации физиологических сигналов использовался компьютеризированный полиграф «Диана-01». Для оценки результатов ПФИ применялась эмпирическая система оценки (ЭСО) по правилам, описанным в предыдущих исследованиях (Купцова, Дворянчиков, 2023; Raskin, Honts, 2002). Полученные данные обрабатывались с помощью программы IBM SPSS Statistics 27. Физиологические сигналы для дыхания, сопротивления кожи электрическому току, артериального давления и амплитуды пульсовой волны были отфильтрованы, оцифрованы и графически преобразованы с помощью ПО компьютерного полиграфа.

Результаты

Согласно полученным результатам, высокая степень сопротивляемости стрессу свойственна большей части респондентов (44,4%), пороговая степень сопротивляемости стрессу — 4 участникам исследования (22,2%), низкая степень сопротивляемости стрессу характерна 6 респондентам (33,3%).

Согласно полученным результатам, высокий уровень тревожности отмечается у 9 участников исследования (50%), средний уровень тревожности с тенденцией к высокому характерен 7 респондентам (38,9%), средний уровень тревожности с тенденцией к низкому свойственен 2 респондентам (11,1%). Участников с низким уровнем тревожности по результатам данной методики выявлено не было.

В ходе психофизиологического исследования с использованием полиграфа каждый респондент прошел по 2 сессии тестирования, в результате чего общее количество проб составило 36.

Полученные физиологические реакции на контрольные и проверочные вопросы, предъявляемые испытуемому в ходе тестирования, измерялись с помощью электронной линейки, реализованной в ПО полиграфа «Диана-07». В случае если разница превышала 20% в пользу последних, присваивалось отрицательное значение и это интерпретировалось как наличие значимости темы, таким образом принималось решение о том, что тест не пройден. Если разница в реакциях не достигала 20%, то принималось решение о присвоении 0 значения проверочным вопросам и классификации результата ПФИ как неопределенного, что означало, что на основе имеющихся данных нельзя утверждать и отвергать значимость вопроса для тестируемого. В ходе данного исследования участниками, не прошедшими успешно ПФИ, признавались все испытуемые, у которых проверочные вопросы в психофизиологическом тесте набирали значения ниже или равные 0. Если разница в выраженности психофизиологических реакций была в пользу контрольных вопросов, то проверочным вопросам присваивалось положительное значение и принималось решение о том, что тест пройден успешно.

По результатам ПФИ было выявлено, что из общего числа проведенных проб были успешно пройдены 32 (88,9%), 4 — не пройдены (11,1%).

При анализе полученных данных разделение респондентов по подгруппам не производилось, в связи с тем, что большая часть респондентов успешно прошла психофизиологическое исследование с использованием полиграфа. Исходя из этого, была осуществлена оценка внутренней корреляции баллов по результатам психодиагностических методик с баллами, которые присваивались проверочным вопросам по результатам тестирования на полиграфе. В ходе анализа полученных результатов тестирования на полиграфе были выявлены следующие ключевые показатели описательной статистики: максимальное значение составило 9 баллов, минимальное — –5, среднее значение составило 2,86, медиана — 3,0. Интерпретация результатов тестирования демонстрирует, что чем ближе значение полученного результата в ходе тестирования на полиграфе к 0 и отрицательным значениям, тем выше предполагаемая значимость рассматриваемой темы для испытуемого. Иными словами, более низкие баллы указывают на более значимое эмоциональное или когнитивное воздействие соответствующих вопросов на испытуемого. Напротив, чем выше положительное значение от нуля, тем менее вероятна значимость основных вопросов, что свидетельствует об успешном прохождении тестирования испытуемым.

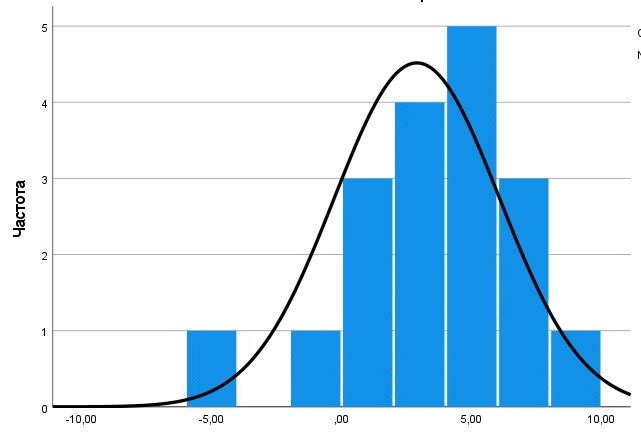

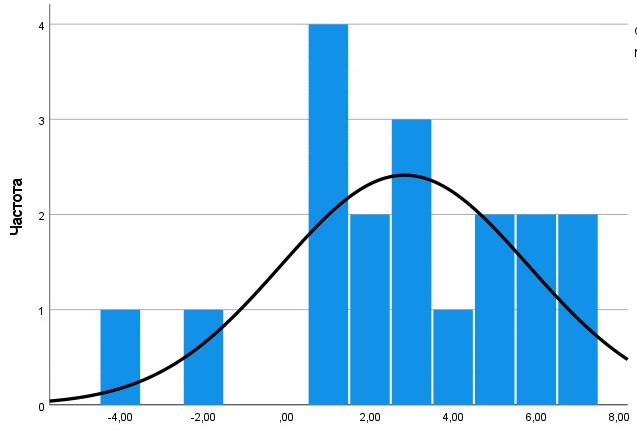

Связь между степенью стрессоустойчивости и результатами прохождения психофизиологического исследования с применением полиграфа не подтвердилась по уровню значимости (р > 0,05), коэффициент корреляции равен 0,453. Также связь между уровнем тревожности и результатами прохождения тестирования на полиграфе не подтвердилась по уровню значимости (р > 0,05), значение коэффициента корреляции составило 0,664. Независимо от уровня тревожности, значения результатов полиграфического тестирования хаотично рассеяны по оси координат, отсутствует закономерность между частотой встречаемости баллов тестирования на полиграфе и уровнем тревожности. При этом чаще всего результаты ПФИ находились в зоне положительных значений проверочных вопросов от 3 баллов и выше (согласно ЭСО такие значения соответствуют точному выводу в отношении лиц, говорящих правду на уровне 95% (American Polygraph Association, 2011), как в группе тестируемых с высоким, так и в группе с низким уровнем тревожности (рис. 1, 2).

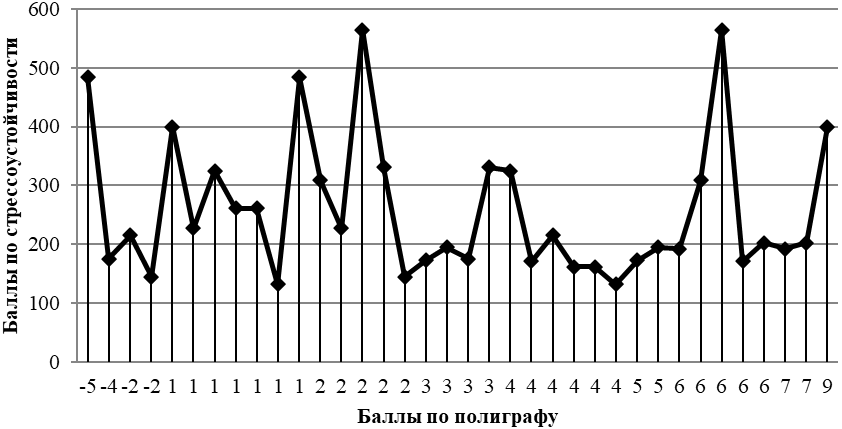

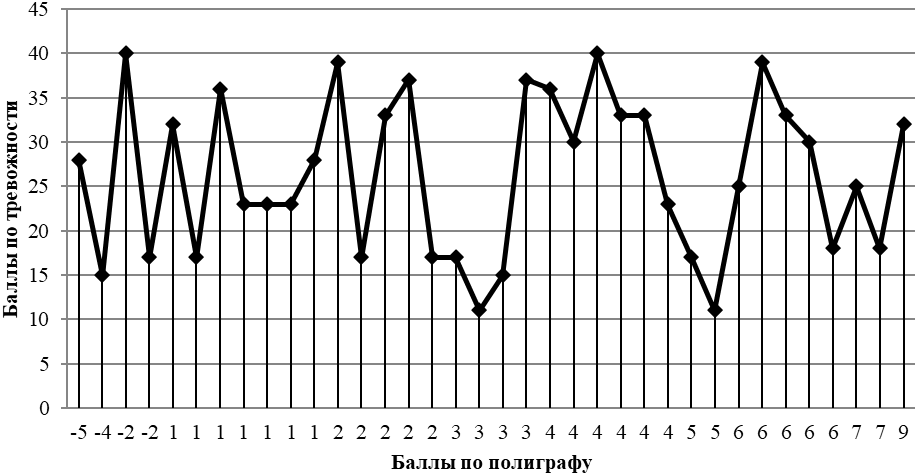

Анализ связи между степенью стрессоустойчивости и результатами прохождения психофизиологического исследования с применением полиграфа также показал отсутствие значимой взаимосвязи. И низкие, и высокие значения по шкале: «стрессоустойчивость» одинаково встречались как при успешном прохождении полиграфа (высоком положительном значении проверочных вопросов в ПФИ), так и при ошибочном выявлении значимости (при нулевом и отрицательном значении, присваиваемых проверочному вопросу в психофизиологическом тесте) (рис. 3, 4).

Рис. 1. Распределение баллов ПФИ в группе испытуемых с высоким уровнем тревожности

Fig. 1. Distribution of PFI scores in the group of subjects with a high level of anxiety

Рис. 2. Распределение баллов ПФИ в группе испытуемых с низким уровнем тревожности

Fig. 2. Distribution of PFI scores in the group of subjects with a low level of anxiety

Рис. 3. Взаимосвязь полученных баллов по стрессоустойчивости и результатами ПФИ

(N = 18)

Fig. 3. The relationship between the stress tolerance scores and the results of the PFI (N = 18)

Рис. 4. Взаимосвязь полученных баллов по тревожности и результатами ПФИ

Fig. 4. The relationship between the stress tolerance scores and the results of the PFI (N = 18)

Обсуждение результатов

В результате проведенного исследования мы определили, что преимущественно высокий и средний уровни тревожности, характерные для участвовавших респондентов, не привели к возникновению устойчивых вегетативных реакций, обычно ассоциированных полиграфологами с ложным ответом. Полученные данные могут указывать на то, что при методически корректном проведении психофизиологического исследования с использованием полиграфа повышенный уровень тревожности и низкая степень сопротивляемости стрессу не оказывают влияния на результаты тестирования. Это также свидетельствует о том, что на появление ложноположительных и неопределенных результатов при психофизиологическом исследовании могут влиять другие факторы, требующие дополнительного изучения.

Заключение

Несмотря на широко распространенное предположение о влиянии уровня тревожности и степени стрессоустойчивости на результаты прохождения полиграфа, в результате проведенного исследования были получены данные, указывающие на отсутствие связи уровня тревожности и степени сопротивляемости стрессу с результатами психофизиологического тестирования с применением полиграфа. Тем не менее появление ложноположительных результатов при психофизиологическом исследовании остается сложной проблемой в контексте применения тестирования на полиграфе. На появление физиологических реакций, сигнализирующих о значимости вопроса, могут влиять другие факторы, требующие дополнительного изучения. К таким факторам могут относиться уровень социализации (Waid, Orne, Wilson, 1979), акцентуации характера (Ермаков, Воробьева, Яцык, 2016), особенности интеллекта (Barland, Raskin, 1973). В настоящее время влияние индивидуальных особенностей, включая уровень тревожности и степень стрессоустойчивости, на результаты психофизиологического тестирования на полиграфе с применением методики МКВ недостаточно исследовано.

Таким образом, рекомендуется уделить внимание дальнейшим исследованиям на более широких выборках, включая лиц мужского пола, а также представителей разных возрастных групп, с целью повышения эффективности психофизиологического исследования с использованием полиграфа и минимизации ложноположительных результатов. Можно предположить, что особое внимание следует уделить изучению влияния таких факторов, как эмоциональная саморегуляция, уровень внушаемости и феномен социальной желательности, поскольку эти факторы могут искажать физиологические реакции во время тестирования и приводить к ошибочным результатам. Важно отметить, что данные аспекты остаются недостаточно исследованными в контексте психофизиологического тестирования на полиграфе, их исследование может способствовать разработке более надежных методик, а также позволит учитывать индивидуально-психологические особенности испытуемых.