«Трудные дети» — сложившееся в педагогике и детской психологии понятие, которое предполагает наличие у ребенка негативного социально-психологического опыта (навыков взаимоотношений, нравственных установок), а также известную невротизацию, корни которой уходят в специфику внутрисемейной реальности. Имеются в виду такие особенности, сопутствующие развитию личности ребенка, как запечатление им неуравновешенных, разрушительных эмоций, недостаток либо отсутствие положительного эмоционального опыта — ласки, приятия, признания, дружелюбия — тех переживаний, которые закладывают в раннем детстве здоровое, трезвое восприятие жизни и самого себя.

Душа трудного ребенка по особому, недоведомому нам попущению Божию, оказывается обкраденной, имеет недостачу добра «в особо крупных размерах», а потому — ослаблена, изранена грехом, озлоблена. Интересна и типична метаморфоза значения слова озлобленный при переходе его из церковно-славянского языка в русский: от онтологического — «потерпевший зло, пострадавший» до чувственно-психологического — «имеющий враждебный вид, агрессивную настроенность». Сами видите, как в истории языка запечатлелось изменение субъективного восприятия и практического отношения к факту зла: в первом случае требовалось оказать помощь, возместить понесенный ущерб; во втором же смысле — оградить себя или отстраниться, «не заметить».

Озлобленная душа ребенка подобна путнику из евангельской притчи, «впавшему в разбойники» (Лк. 10: 25-37). Однако, по святоотеческому толкованию, путник — это человек в общем смысле, израненный грехом во время своего земного пути. «Природа человеческая шла из Иерусалима, т.е. из безмятежной и мирной жизни, ибо Иерусалим означает видение мира. Куда же шла? В Иерихон, пустой, низкий и удушливый от жары, т.е. в жизнь, полную страстей» (толкование блж. Фео- филакта на Св. Евангелие). Поэтому бедствия «трудных детей» не чужды и «трудным взрослым». Все мы трудны для Господа...

Не забудем и о священнике и левите, которые равнодушно прошли мимо чужой беды. Трудно предположить, что эти богобоязненные люди имели нечистую совесть, ведь в таком случае они проявились бы как конкретные нечестивцы, что само по себе ни о чем не говорит — негодные люди могут быть в любом сословии и звании. Нет, они проявились как типические носители ветхозаветного благочестия, не считающие необходимой помощь незнакомцу: обязательно любить следует только друзей своих.

Чувство правды у детей неистребимо сильно: они знают о необходимости правды в жизни, ценят ее высоко и следуют ей на свой лад. А вот совесть у трудных детей ослаблена, искажена (и тем больше, чем больше зла, жестокости претерпел ребенок). Это проявляется в подсознательной лживости, вызванной страхами, как бы в механическом самооправдании в любых ситуациях, в обостренном чувстве эгоистической справедливости (как мне самому плохо — так пусть будет плохо и остальным, как другим хорошо — так и мне), в повышенной требовательности к окружающим.

Ребенок, таким образом, оперирует не самой правдой, которая становится недоступна ему в силу душевной озлобленности, а ее тенью, смутным подобием.

Попадая в условия необходимости следовать общим требованиям распорядка дня, учебных занятий и трудовых послушаний, участия в - богослужениях, такие дети в обостренной форме демонстрируют тот фундаментальный душевный конфликт, который афористически сформулировал св. апостол Павел: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7: 19). Апостол Павел сразу же разъясняет и причину этого, странного на первый взгляд, противоречия: «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу другой закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию — закону греха» (Рим. 7: 20-25). Итак, «живущий во мне грех» делает то «злое, которого не хочу» (!). Но это означает, что во мне живут два активных существа, как бы две натуры, два человека, которые борются друг с другом в течение всей моей жизни. Такое состояние и заставляет апостола воскликнуть: «Бедный я человек!»

Эта двойственность, разделенность дома Божия присвоена каждым человеком от плотского рождения, но у детей с ослабленным иммунитетом души эта драма разыгрывается особенно остро. Признавая умом истину христианского учения, а, следовательно, — необходимость и благость всех организующих установлений христианской общественной жизни (имеющей одной из существенных основ аскетическое отношение к себе), такие дети вскоре начинают чувствовать в себе противоположные устремления «закона греховного». И если в этот момент ребенку не оказать необходимой помощи, противостояние сил в его душе может иметь печальные последствия. Особенно необходимо учитывать то обстоятельство, что греховный импульс рождается в подсознательной сфере и поэтому субъективно воспринимается как собственное человеческое существо, идущее «из нутра» («пусть плохое, но зато мое!»). Благие же установления воспринимаются как то правильное, с чем соглашается ум, но что требует глубокой перестройки всего внутреннего существа: навыков, привычек, отношений, внутреннего самочувствия. Такая ситуация чревата серьезными психологическими искривлениями.

Здесь необходимо отметить, что сила умных чувств у детей еще неглубока. Живые неформальные чувства возникают не столько посредством разумного постижения, сколько непосредственным впитыванием от окружающих. Поэтому нравственные убеждения детей не могут быть самостоятельно усвоены ими в условиях активно противодействующей натуры.

Именно в раннем детстве первенствующее для формирования здоровой душевной структуры значение имеет восприятие, запечатление чувств. Чувства любви и приятия ребенка человеческим сообществом сразу по его рождению имеют религиозный смысл, поскольку родительская любовь в своем безыскусном простом выражении имеет своим прообразом Божественную любовь к Своему созданию — она безотносительна и безусловна, проявляется как самоценный факт и основа всяческого бытия, открывает ребенку восприятие духовных основ мироздания, запечатлевает в его душе бескорыстное и неэгоистическое блаженство полноты существования как предчувствие Вечной Жизни. Эти глубоко подсознательные впечатления выполняют функцию ориентировки в процессе освоения и обживания ребенком социального мира, задают ему пространство нравственной интуиции и творческих устремлений.

А.Ф.Лосев в одной из своих работ заметил, что для ребенка до пяти лет реальность Божественного присутствия в мире открывается и обосновывается фактом любви родителей друг к другу (а следовательно, и к нему самому). Продолжая этот сильный антропологический тезис, можно сказать, что ребенок, отлученный в раннем детстве от здоровых основ родительского пестования, имеет тяжелый опыт атеизма, пусть стихийного, страдательного, но тем более трудно преодолимого, чем более глубоко в подсознании он запечатлелся. Отсутствие крепкого фундамента онтологически значимых чувств вызывает существенные сдвиги в формирующейся антропологической структуре ребенка.

На этот счет имеются экспериментальные данные на уровне нейрофизиологии: достаточно давно проводились сравнительные наблюдения над развитием детенышей шимпанзе в условиях нормального контакта с матерью и отделенных от нее сразу же после рождения. Мама- шимпанзе неустанно гладит детеныша по голове и спине, вылизывает его и мурлычет. Те же детеныши, которых вскармливали при отсутствии тактильного контакта, росли медленнее, имели недоразвитость нервной системы, которая, как известно, определяет и состояние здоровья организма, и уклад душевной организации.

В медико-психологической практике глубоко осмыслено явление депривации. Однако все еще недостаточно прояснена ее духовная природа. Эмпирически последствия депривации проявляются в эмоциональной неуравновешенности ребенка, его повышенной реактивности по типу либо взрывного агрессивного характера, либо, напротив, — пассивного (плаксивость, затаенная обида), либо — в сочетании этих двух типов (по отношению к слабым — реакция гнева, а к сильным — уязвленность, обида). Но главным образом они вызывают устойчивую склонность к конфронтации (то в явной, то в скрытой форме). Однако, главное все же — внутренняя сущность этого явления.

Для начала кратко резюмируем обсуждаемые тезисы:

— любовь — есть благодатный источник и энергетическая основа всяческого бытия и жизни в целом;

— любовь родительская имеет прообразом Божественную любовь (к творению и как образ общения Божественных Лиц), но и сама опытно прообразует ребенку Царство Вечной Жизни как воплощение идеального бытия;

— разрушение, попрание этих основ мироздания влечет за собой кардинальный антропологический слом, который выражается, прежде всего, в формировании такого болезненного и болезнетворного образования, как эгоистическая индивидуальность.

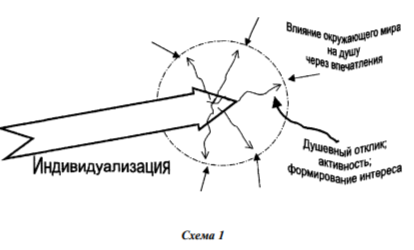

Необходимо заметить, что процесс индивидуализации является базовым для психического развития. В нем ребенок учится присваивать социальный опыт и обнаруживать себя в предметных действиях и вещественных результатах. Ребенку все нужно попробовать самому, во всем обнаружить границу, отделяющую его от мира, но тем самым и объединяющую, включающую его в мир. «Могу — не могу», «нравится — не нравится», «должен — не должен» и т.д. и т.п. Тем самым, выясняя и бесконечно пробуя разнообразные границы внутреннего и внешнего мира, ребенок обретает свое психологическое «Я»; в этом опыте закладывается основа его сознания — индивидуальность, которая только в подростковом возрасте начнет радикально перестраиваться под напором накопленных и осознанных культурных (надиндивидуальных) ценностей, целей и смыслов человеческого существования.

В том случае, если ребенок оказывается оторванным от источника своего бытия и становления (благодатных сил любви), индивидуальное сознание сразу же перенастраивается на компенсаторную защиту от угрозы своему бытию — начинает любить самое себя. Если здоровое состояние индивидуальности подобно организму, который нормально сообщается со средой через полунепроницаемую границу (что-то принимает, от другого отказывается), то эгоистическая индивидуальность начинает замыкаться в себе, отворачивается от трезвого общения с окружающим миром (и с собой в первую очередь), не может принять критику и совершенствоваться изнутри, даже если сама этого пожелает. При этом развивающий момент практически исчезает, индивидуальность как бы замирает в защитной скорлупе самосохранения. Но необходимы и «вылазки» из хорошо защищенной крепости самолюбия: и смелые проступки, которые доставляют душе переживание риска, и «антиобщественное поведение», вызывающее конфронтацию со стороны других и в ответ — резкую эмоциональную реакцию, имеют своей целью проверить и подтвердить факт существования этой ослабленной и надломленной индивидуальности. Следуя по этому пути, душа постепенно превращается в «наркоманку», требуя все новые формы самоудовлетворения и заводя тем самым все более сильные и глубокие страсти — каналы греховного самоутверждения.

Здесь важно отметить своеобразие отношения ко греху, присущее всем детям. На мой взгляд, каждый ребенок в глубине своего существа каким-то образом знает о собственной несформированности, жизненной незрелости и исходит из этого подспудного самополагания в своих проявлениях.

Во-первых, он лишь частично ответственен в ситуациях как бытового, так и нравственного о нем попечения взрослых, причем доля детской ответственности может существенно колебаться. Поэтому и грех ребенок воспринимает не онтологически (как источник и реальную угрозу Смерти Вечной), а, скорее, — социально-психологически (как порицание и неприятие со стороны взрослых) и моралистически (как нарушение норм общежития). В таких путах непосредственное совестное переживание блекнет и теряется. Возникает угроза выхолащивания совестного отношения, что приводит к феномену детского законничества: скрупулезно высчитываются прегрешения (и свои, и чужие), исповедь превращается в своеобразный «оброк» бесчувственных признаний. Сама по себе такая исповедальная практика (как и участие в других областях церковной жизни) не даст возможности существенно изменить расстановку душевных сил — случай, когда таинство действительно, но не действенно.

Во-вторых, в период становления индивидуальности ребенок еще не умеет осознать свои внутренние содержания как нечто такое, что может быть отдельным от него, воспринимая их как самое себя, как свое субъективное бытие. Поэтому принципиальное неприятие проступков ребенка взрослыми (то есть теми, кто имеет власть над ним и делит с ним ответственность за его существование) в собственном его восприятии выглядит как отвержение его права на «место под солнцем». Он чувствует себя таким, каков он есть, и другим (таким, каким его хотят видеть взрослые) быть не может. Это значило бы для него отказаться от своих жизненных впечатлений, от стихии жизненных чувств и сил, которые его наполняют, иначе говоря, от самого себя. Ослабленная, исковерканная грехом душа ребенка не преобразится под воздействием мудрых духовных советов — у него нет еще навыков самоуправления. Бесполезно и обличать ребенка в эгоизме — он не имеет запаса душевных сил на самоотдачу, все тратит на себя. Он может исправиться, скорее, из подражания, воспламенившись и возжелав образа жития кого-нибудь из своих ближних.

Эту и без того трудную педагогическую ситуацию приходится усугубить наблюдением, что именно трудные дети необычайно далеки от восприятия феномена смерти (а следовательно, адекватного отношения к греху). Они в этом отношении сравниваются с психологически благополучными детьми из неверующих семей: и те, и другие не способны устрашиться, задуматься о жизни, сделать наставительные выводы. А вот обласканный, воспитуемый в вере ребенок (даже дошкольник) способен к серьезному отношению к смерти, ведь он знает родительскую любовь, имеет опыт совместной молитвы, чувствует радость единения душ и благоговения перед святыней. Поэтому, воспринимая угрозу духовной смерти как возможность лишения всех благ, прообразующих ребенку небесное существование, он сможет сделать для себя действенные выводы. Подобные ситуации и определяются святоотеческим понятием страха Божия, как опасность лишения Божественной благодатной любви.

Таким образом, дети каются и борются с грехом, прежде всего, из - подражания, в той мере, в какой каются и борются воспитатели. Детям очень важны не приукрашенные впечатления о духовных трудах и трудностях взрослых.

Общеизвестна также «низкая обучаемость» трудных детей и их «педагогическая запущенность». Действительно, установка на защиту и самосохранение темного душевного мирка в корне противоположна установке на ученичество, которая характеризуется как раз сознательной неудовлетворенностью собой, жаждой обогащения души, доверительной открытостью и заинтересованным поиском.

Подобное «застревание» индивидуальности на самой себе, остановка поступательного хода ее нормального становления связана с нарушением общения сил души с Божественными энергиями.

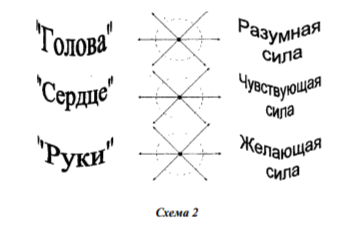

Человек в соответствии со своей сообразностью Богу является существом самовластным, одарен самобытием в смысле свободного направления своих душевных сил, или энергий (сила разумная, чувствующая, желающая — см. схему 2).

Духовная свобода, к которой призываются христиане святым апостолом Павлом, в этой связи состоит в нормальном сообщении душевных сил человека с энергиями Божиими, в смиренном соработниче- стве Богу. Нарушение этого вертикального сообщения в горизонтальной плоскости отражается как разрушение социального общения — установка на конфронтацию. Здесь явно вырисовываются два типа этой конфронтации:

1) воинствующий индивидуализм, когда непрерывно находится повод для конфликта, оправданного, якобы, тем, чтобы защитить независимость и актуализировать свою индивидуальность; на самом же деле человек занят войной с самим собой, терзая и ослабляя и без того расстроенные душевные силы;

2) маскирующий индивидуализм (скрытая конфронтация), когда защита своей индивидуальности создается путем натягивания на силы души защитных невротических блоков-масок: на разумную — тупоумия и смехотворчества; на чувствующую — безразличия и показной жестокости; на желательную — замыкания в элементарных плотских нуждах. Тем самым достигается полная непригодность ребенка к продуктивному общению с взрослым. Его ранимая индивидуальность оказывается защищена от «насильственного» общения, включения в совместную деятельность и т.п., то есть — от траты душевных сил не «на себя», как это видится ребенку («только оставьте меня в покое!»).

Прямая назидающая, «вкладывающая» форма педагогического общения в этом случае оказывается непригодной, даже вредной. Вначале педагогу необходимо выстроить отношения доверия и включенности в работу. Воспитателю необходимы особые «реставраторские» способности. В православном педагогическом умозрении ребенку может быть присвоена метафора, скорее, траченой и оскорбленной иконы, нежели чистой доски, как это выразил Дж.Локк (идея эта, как мы помним, была воспринята Я.А.Каменским, а от него и советской педагогикой).