Широкое распространение в практике диагностики музыкальных способностей получило положение о решающей роли музыкального слуха, чувства ритма, а также музыкальной памяти для успехов в музыкальной деятельности. Существенный вклад в понимание сущности музыкальных способностей внес Б.М. Теплов в книге «Психология музыкальных способностей» (1947). Современные представления о музыкальных способностях представлены в работах Ю.А. Цагарелли (1989), А. А. Бочкарева (1997) и др.

При разработке методов диагностики музыкальных способностей и качеств мы опирались на принцип нормативности в психодиагностике.

В последнее время разработкой нормативности психического и личностного развития активно занимается коллектив под руководством К. М. Гуревича. В качестве критерия ими используется так называемый «социально-психологический норматив» (СПН). СПН определяется как система требований, которые общество предъявляет к психическому и личностному развитию каждого из его членов. Чтобы не быть отторгнутым от существующей вне его общности, человек должен овладеть теми требованиями, которые к нему предъявляются, причем этот процесс является активным – каждый стремится занять определенное место в социуме и сознательно осуществляет этот процесс (1995).

Следует отметить, что о нормативности умственного развития писал Л. С. Выготский, который отмечал: «…для динамики умственного развития в школе и для продвижения ребенка в школьном обучении определяющей является не столько сама по себе величина IQ, т.е. уровень развития на сегодняшний день, сколько отношение уровня подготовки и развития ребенка к уровню требований, которые предъявляются школой. Эту последнюю величину – уровень требований, предъявляемых школой, предложили в педологии называть сейчас идеальным умственным возрастом» (1990, с. 404).

Таким образом, разработка принципов нормативности психодиагностики предусматривает:

1) отказ от статистической нормы и введение содержательных критериев оценки результатов тестирования. В тестах используется не балл, который получает испытуемый и который характеризует его место в выборке, а конкретная область содержания. Главная задача теста – установить, что индивид умеет делать, а не его место в выборке;

2) включение в тест совершенно определенного содержания, например разделов учебных дисциплин или их циклов, что требует специальной теоретической проработки проблемы единства содержания и форм мышления;

3) проведение коррекционной работы по результатам тестирования; 4) усовершенствование имеющихся и создание новых тестов обучаемости, основанных на идее «зоны ближайшего развития»;

5) создание компьютерных вариантов методик, позволяющих прослеживать процессуальную сторону выполнения тестовых заданий, скрытую от психолога при обычном тестировании, и помогающих выявлять индивидуальные особенности мышления;

6) усовершенствование способов качественной оценки тестовых результатов, соблюдение их приоритета над количественными (Борисова, 1997).

Социально-психологический норматив мы рассматриваем, применительно к деятельности музыканта-исполнителя, как систему требований, предъявляемых деятельностью музыканта-исполнителя к развитию музыкальных способностей и качеств, как начинающего музыканта, так и профессионала.

Социально-психологический норматив реализуется в совокупности заданий, составляющих тест. Сам тест в полном его объеме и является таким нормативом. В качестве критерия оценки выступает показатель, отражающий степень близости результатов к нормативу. В частности, для групповых количественных данных сотрудниками К. М. Гуревича была разработана следующая схема.

Для анализа данных относительно их близости к социально-психологическому нормативу, условно рассматриваемому как 100 %-ное выполнение всего теста, все испытуемые подразделяются по результатам тестирования на 5 подгрупп:

1) наиболее успешные – 10%; 2) близкие к успешным – 20 %; 3) средние по успешности – 40%; 4) малоуспешные – 20%; 5) наименее успешные – 10%.

Для каждой из подгрупп подсчитывается средний процент правильно выполненных заданий. Строится система координат, где по оси абсцисс идет норма подгрупп, по оси ординат – процент выполненных каждой из подгрупп заданий. После нанесения соответствующих точек вычерчивается график, отражающий приближение каждой из подгрупп к социально-психологическому нормативу. Такая обработка проводится по результатам как теста в целом, так и каждого субтеста в отдельности (Психологическая диагностика…, 1995).

Хорошо развитый музыкальный слух как способность является важной составляющей как профессионала-музыканта, так и рядового слушателя. Музыканту-исполнителю музыкальный слух помогает в исполнительской деятельности, рядовому слушателю – лучше понимать музыку и, в частности, классические произведения. Полноценное восприятие музыки не может состояться без хорошо развитого музыкального слуха.

Правильное понимание структуры музыкального слуха позволяет определить и адекватные методы его диагностики и развития.

Психологическая диагностика музыкального слуха строится на принципе сравнения между собой отдельно ритмических и мелодических рисунков, штриховых и динамических особенностей, интервалов и аккордов. При этом используется сходный музыкальный материал и для диагностики и для развития музыкального слуха (Сулейманов, 2003).

Хорошо развитый музыкальный слух обусловливает успешность в чтении с листа, подборе по слуху, что является основой для различных форм музыкально-исполнительской деятельности, таких как аккомпанирование, импровизация, сольное исполнительство, игра в оркестре, а также восприятие музыки.

Диагностике подлежали следующие способности. Это музыкально-ритмическая способность – способность воспринимать ритмический рисунок, метрические пульсации и темповые соотношения, т. е. временные характеристики музыкальной информации. Это мелодический слух как способность к восприятию одноголосной ладоокрашенной мелодии (включает в себя и ладовый слух). Это гармонический слух – способность к восприятию созвучий и гармонических последовательностей. Динамический музыкальный слух – способность воспринимать динамические изменения силы звука в музыке. И наконец, способность воспринимать штрихи.

Для диагностики способности к различным компонентам музыки, нотного текста используются тестовые задания. Всего 20 заданий. Располагаются они в порядке от простого к сложному. Например, ритмический рисунок в каждом задании представлен в трех вариантах (а, б, в) (см. пример 1).

Пример 1

Диагностирование можно проводить как индивидуально, так и с группой. Для этого применяются специальные бланки. Задания для слухового восприятия предъявляются учащимся в аудиозаписи.

Учащемуся дается инструкция следующего содержания: «Перед вами находится бланк для ответов. Заполните анкетные данные (фамилия, имя, год рождения, инструмент, на котором вы обучаетесь, класс, число, месяц и год проведения диагностики). Вам будут предъявляться для зрительного восприятия задания с изображением ритмических рисунков. В каждом задании (всего 20 заданий) изображено 3 ритмических рисунка под буквами а, б, в. После того, как один из трех ритмических рисунков будет озвучен, вам необходимо, сличив его с изображенным в задании, выделить один из трех и обозначить соответствующей буквой, например: 1а. При предъявлении задания 2, ответ записывайте на бланке рядом с цифрой 2 и т.д. Если затрудняетесь с ответом, ставьте прочерк и переходите к выполнению следующего задания. Будьте внимательны. Начали!»

Подсчитывается правильно выполненные задания. Качество способности к восприятию ритмического рисунка отражается в баллах. Если учащийся правильно выполнил 15 заданий, он получает 15 баллов.

Аналогично диагностируется способность к восприятию мелодии, штриховых и динамических особенностей, а также способность к восприятию интервалов и аккордов.

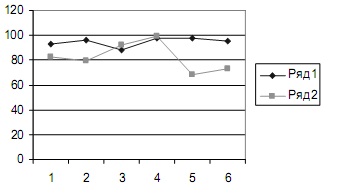

Максимальное количество баллов, которое можно получить по 6 тестам, связанным с диагностикой способности к восприятию ритмических и мелодических рисунков, интервалов, аккордов, штриховых и динамических особенностей, равно 100. Анализ диагностических данных показал, что, если ученик набирает в сумме по 5 тестам 85 баллов и выше, это говорит об относительно высоком уровне развития музыкального слуха. Результат в 30 баллов и ниже по 5 тестам является показателем низкого уровня развития. В качестве примера на рисунке показаны результаты развития музыкального слуха у учащихся 2 курса музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова г. Санкт-Петербурга (группа теоретиков и группа народников).

Результаты показывают, что в целом группа теоретиков превосходит группу народников по развитию компонентов музыкального слуха. В то же время последние имеют преимущество в способности к восприятию штриховых и динамических особенностей, что связано с их исполнительской деятельностью.

Кроме этого, видно, насколько гармонично развиты разные виды музыкального слуха и на что необходимо обратить внимание в дальнейшей работе. Результаты показывают, что у теоретиков компоненты музыкального слуха развиты более гармонично.

Весь процесс развития музыкального слуха целесообразно делить на 3 этапа: диагностический, тренировочно-развивающий и контрольный.

Рис. 1. Показатели развития музыкального слуха у учащихся музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова

Примечание: 1 ряд – теоретики, 2 ряд – народники. По вертикали – баллы; по горизонтали: 1 – способность к восприятию ритмических рисунков; 2 – способность к восприятию мелодических рисунков; 3 – способность к восприятию штриховых особенностей; 4 – способность к восприятию динамических особенностей; 5 – способность к восприятию интервалов; 6 – способность к восприятию аккордов.

На первом этапе у учащихся определяется уровень развития музыкального слуха. По результатам диагностики строится стартовый профиль учащегося, с которым преподаватель его знакомит. Затем составляется план обучения (развития).

Данные диагностики необходимы преподавателю для корректировки процесса развития музыкального слуха с учетом психологических особенностей обучающихся.

На втором, тренировочно-развивающем, этапе проводится развитие музыкального слуха. Оно ведется с учетом полученной информации о способностях учащегося. Если, например, обучение ведется с учеником 3–4 класса, оно необязательно должно начинаться с начальных серий. Обучение может вестись по свернутой программе, сокращая начальные этапы. При этом используется нотный материал, аналогичный диагностическому.

Третий этап – контрольный. Контрольные замеры должны проводиться в течение всего периода обучения учащегося, например в конце каждого учебного года или по полугодиям.

По каждой способности в отдельности и качеству развития музыкального слуха определяется обучаемость учащегося. Уровни обучаемости измеряются отношением прироста соответствующего показателя к временным затратам на обучение. На этом этапе можно увидеть эффективность развития музыкального слуха в целом и в отдельности по видам.

Как показывает практика, диагностика музыкального слуха позволяет более эффективно строить процесс обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся и студентов музыкальных заведений.