Задачи интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и сенсорными дефектами, требуют изучения тех особенностей индивидуальности, которые способствовали бы более эффективному профессиональному и межличностному взаимодействию. Общение глухих людей искажено в силу деформаций, сопровождающих наличие глухоты: повышенной тревожности из-за потери части релевантной информации, стремления ограничить круг общения глухими людьми, слабостью нюансировки в передаче чувств и мыслей абстрактного содержания, некоторой личностной инфантильностью, неизбежным для многих групп людей с ограниченными возможностями сопротивлением активной или пассивной стигматизации со стороны общества и необходимостью выработать собственное отношение к позиции жертвы, которая часто затрудняет социальную адаптацию субъектов [Фоминых, 2012]. Преодоление этих деформаций требует изучения самосознания, системы ценностей и мировоззрения глухих людей, поиска тех качеств, которые объединяют их со слышащими и могут служить основой интеграции и диалога [Bellin, 2002].

В то же время необходимо отметить, что сделать это очень трудно по причинам методического характера: с глухими сложно применять обычные стандартизированные шкалы, во-первых, потому что они часто содержат абстрактные понятия, во-вторых, потому что адаптация опросников и перевод на жестовый язык неизбежно сопровождаются смысловыми потерями, в-третьих, из-за достаточно трудоемкой психометрической подготовки шкал, которая осуществляется редко, так как доступные для исследований выборки глухих людей малочисленны.

Настоящее исследование осуществлено под влиянием ряда тенденций современной прикладной психологии и персонологии. Прежде всего, это переориентация с задач коррекции на задачи компенсации при работе с группами людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, а затем это обращение к поиску психологических ресурсов - феноменов или состояний психики, способствующих укреплению психического здоровья и психологического благополучия людей [Joseph, 2010]. Практические психологи давно убедились в том, что ресурсом развития личности может быть не только социальный контекст жизни человека или его темперамент, но также в значительной мере его мировоззрение - установка на собственные проблемы, понимание их происхождения и возможности разрешения [Joseph, 2010]; [Wu, 2011]; [Wu]. Таким образом, настоящее исследование выполнено на стыке современной персонологии, коррекционной психологии, позитивной психологии и психотерапии.

Теоретическая основа нашей работы задана теорией веры в справедливый мир, обоснованной германо-американским исследователем Мелвином Лернером и получившей дальнейшее развитие в работах Клаудии Дальберт, Майкла Ву, в нашей стране - С. К. Нартовой-Бочавер и Н. Б. Астаниной [Астанина, 2012]; [Нартова-Бочавер, 2014]; [Dalbert, 2001]; [Lerner, 1980]; [Nartova-Bochaver, 2011]. Основная идея теории Веры в справедливый мир состоит в том, что каждый человек стремится понизить уровень неопределенности в своем бытии, упорядочивая его и по возможности устанавливая простые связи и зависимости между происходящими событиями [Lerner, 1980]. Так, человек склонен объяснять негативные явления ошибками и действиями самого субъекта - в интерпретации многих людей некто попадает под автомобиль, если он сам невнимателен, некто заболевает, если не следит за своим здоровьем и т.п. Негативное событие - это следствие или даже возмездие субъекту за его халатность и безответственность. Мир воспринимается как справедливое место, в котором каждый получает по заслугам. Подобная установка очевидно психотерапевтична - субъект верит, что он может заслужить, «заработать» себе хорошее будущее, если будет вести себя добродетельно. Сам Лернер называл веру в справедливый мир когнитивным заблуждением, фундаментальной ошибкой, отмечая сложность мира и происходящих в нем событий, связи между которыми не очевидны.

Исследования убедили, что подобная мировоззренческая установка отнюдь не универсальна - многие люди совершенно не согласны с тем, что мир устроен справедливо [Астанина, 2012]; [Нартова-Бочавер, 2014]; [Dalbert, 1987]; [Wu, 2011]. Эмпирические исследования, проведенные в основном при помощи шкальных методик, показали, что имеет смысл различать веру в справедливость мира вообще (ВСМобщ, general belief in a just world) и веру в справедливость по отношению к самому себе (ВСМличн, personal belief in a just world) [Dalbert, 1987]; [Sutton, 2005]. Феноменологически эти два измерения веры в справедливость различны и порождают различные жизненные установки: так, наиболее благополучно сочетание веры в справедливость мира вообще и по отношению к субъекту в частности, но это встречается редко. Бывает, что человек верит в справедливость на свете, но считает, что сам несправедливо обойден - такое мироотношение порождает стремление к компенсации, реваншу и чревато асоциальными установками и действиями, примером которых может служить жизненная философия Раскольникова: «Тварь я дрожащая или право имею?». Вопрос о правах часто сопровождается психологическим разрешением реализовывать их любыми средствами. Еще один вариант - тотальная вера в несправедливость мира во всех проявлениях, что порождает депрессивные переживания, виктимность, низкий уровень эмоционального и социального благополучия. Наконец, последнее возможное сочетание - вера в то, что мир в целом несправедлив, однако в нем можно надеяться на справедливость по отношению к отдельному человеку. Согласно Шопенгауэру, мир - это ад, однако в нем каждый может создать себе огнеупорное убежище. Эта жизненная философия сопровождается желанием восстановить гуманность путем альтруистических действий и, с точки зрения морали, эта философия наиболее ресурсна для личности и окружающих ее людей.

Исследования показывают, что вера в справедливый мир связана со многими показателями психологического благополучия. Для периода переживания острого горя или стресса, в ситуации катастрофы вера в общую справедливость представляет опору для выживания, дает надежду и потому полезна [Dalbert, 1987]; [Nartova-Bochaver, 2011]; [Wu, 2011]. Для повседневной жизни полезнее верить в справедливость личной судьбы, так как это предохраняет от избыточного социального сравнения и позиции жертвы [Sutton, 2005].

Можно ожидать, что у глухих людей, переживающих хронические и острые стрессы, уровень веры в справедливый мир в целом может быть выше. Кроме того, обнаружено, что пиком чувствительности к справедливости-несправедливости является подростковый возраст, после которого люди легче смиряются с несправедливостями и более склонны к прощению и великодушию.

Итак, основная цель нашего эмпирического исследования - изучение феноменологии веры в справедливый мир у глухих людей по сравнению со слышащими и в зависимости от возраста [Подлипняк, 2013].

Основываясь на теоретическом анализе феномена ВСМ и особенностей развития слабослышащих, мы выдвинули следующие гипотезы:

1 Социально-психологический феномен «вера в справедливый мир» (ВСМ) у глухих респондентов имеет специфическую деформацию по сравнению со слышащими, а именно: уровень ВСМобщ у глухих выше, а уровень ВСМличн ниже, чем в нормативной группе.

2 Чем выше показатели ВСМ, тем выше уровень психологического благополучия во всех исследованных группах.

3 Уровень ВСМ в обеих подгруппах, у глухих и нормативных взрослых, ниже, чем у юношей и девушек из соответствующих подгрупп.

Процедура исследования

Выборку составили 66 респондентов. В экспериментальной группе присутствовало 20 учащихся (11 юношей, 9 девушек), ученики старших классов ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 65» II вида, г. Москва; учащиеся с нарушением слуха (без сочетанных нарушений). Возраст 18 - 20 лет, все исследуемые из семей слышащих родителей.

Контрольную группу составили 26 учащихся (15 юношей, 11 девушек) старших классов МОУ средней общеобразовательной школы № 15 с углубленным изучением отдельных предметов; учащиеся с нормой развития. Возраст 17 - 18 лет.

Также были исследованы две группы взрослых добровольцев: 10 глухих в возрасте 31 - 42 года и 10 слышащих в возрасте 25 - 46 лет; группы уравнены по полу, в каждой присутствовало 8 женщин и 2 мужчин.

В работе использовались адаптированные варианты методик: Шкала веры в справедливый мир с двумя субшкалами ВСМобщ и ВСМличн, включающая 13 пунктов (Belief in a just world, Claudia Dalbert), и Шкала психологического благополучия (ШПБ) (The Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale), включающая 14 пунктов. Шкалы прошли первичную психометрическую подготовку, дают хороший разброс, показатели внутренней согласованности альфа Кронбаха составляют для шкал Веры в общую справедливость, личную справедливость и благополучия соответственно 0,72, 0,90 и 0,84.

Для работы с глухими респондентами опросники были переведены на жестовый язык: инструкция и вопросы были засняты на видео, каждый вопрос предъявлялся в виде отдельного ролика, опросник целиком представлен в виде презентации. Перевод был не калькирующий словесное высказывание, а представлял собой вопросы на разговорном жестовом языке с учетом особой идиоматической лексики и грамматики. Перевод делали глухие преподаватели жестового языка, которые участвовали ранее в подготовке многих учебных пособий по ЖЯ и являются признанными специалистами в данной области. Соответствие содержания вопросов проверялось при помощи корреляционных исследований результатов по каждому пункту адаптированной и исходной форм опросников.

Обнаружено, что наиболее точным оказался перевод ШПБ - возможно, это связано с содержанием утверждений теста, которые имеют более конкретный характер и потому легче переводятся на ЖЯ, без потери смысла. Первоначальное сравнение форм теста показало не очень благоприятные результаты: незначительные положительные корреляции имели уровни значимости p = 0,12 (ШПБ), p = 0,73 (ВСМобщ) и p = 0,26 (ВСМличн). После исключения из анализа данных двух респондентов эти показатели составили соответственно p=0,07, p=0,18 и p=0,22, что в целом свидетельствует о близости исходной вербальной и адаптированной жестовой форм. По-видимому, утверждения теста психологического благополучия более адекватны особенностям восприятия и мышления неслышащих респондентов, чем пункты, диагностирующие отношение к справедливости.

Мы провели также и анализ шкал по пунктам (таблица 1). Оказалось, что корреляции, в целом сохраняя положительное значение, колеблются от значимых на уровне p=0.001 до p=0.73, при этом несколько пунктов имели даже слабоотрицательные корреляции. После исключения данных все тех же двух респондентов картина стала более благоприятной: из 27 проверенных пунктов только два показали слабоотрицательные корреляции и, видимо, требуют дальнейшего редактирования: это пункт 1 опросника ВСМличн («Я считаю, что, по большому счету, заслуживаю то, что происходит со мной») и пункт 12 опросника ШПБ («Я чувствую, что меня любят»). Наиболее надежными оказались пункты опросника ВСМобщ 1 и 4 («Я считаю, что в целом мир справедлив», «Я убежден, что, если человек пережил несправедливость, в будущем это возместится», p=0,01) и пункт 8 опросника ШПБ («Я доволен собой», p=0,00). Несколько пунктов показывают хорошие положительные тенденции.

Таблица 1. Корреляция пунктов опросников, предъявленных в стандартной форме и на ЖЯ

|

ВСМличн |

ВСМобщ |

ШПБ |

||||||

|

вопрос |

r |

Р |

вопрос |

R |

р |

вопрос |

r |

Р |

|

1 |

-0,36 |

0,38 |

8 |

0,81 |

0,01 |

1 |

-0,31 |

0,39 |

|

2 |

0,07 |

0,88 |

9 |

0,06 |

0,89 |

2 |

0,13 |

0,71 |

|

3 |

0,63 |

0,09 |

10 |

0,58 |

0,13 |

3 |

-0,20 |

0,58 |

|

4 |

0,26 |

0,53 |

11 |

0,82 |

0,01 |

4 |

0,38 |

0,28 |

|

5 |

0,47 |

0,24 |

12 |

0,01 |

0,99 |

5 |

0,54 |

0,11 |

|

6 |

-0,12 |

0,78 |

13 |

0,37 |

0,36 |

6 |

0,33 |

0,35 |

|

7 |

0,24 |

0,57 |

|

|

|

7 |

0,22 |

0,54 |

|

|

|

|

|

|

|

8 |

0,78 |

0,01 |

|

|

|

|

|

|

|

9 |

-0,19 |

0,59 |

|

|

|

|

|

|

|

10 |

0,08 |

0,83 |

|

|

|

|

|

|

|

11 |

-0,27 |

0,45 |

|

|

|

|

|

|

|

12 |

-0,08 |

0,82 |

|

|

|

|

|

|

|

13 |

0,53 |

0,12 |

|

|

|

|

|

|

|

14 |

-0,19 |

0,60 |

Основные результаты и их интерпретация

При анализе результатов исследования использовался непараметрический U- критерий Манна - Уитни; корреляционный и регрессионный анализ.

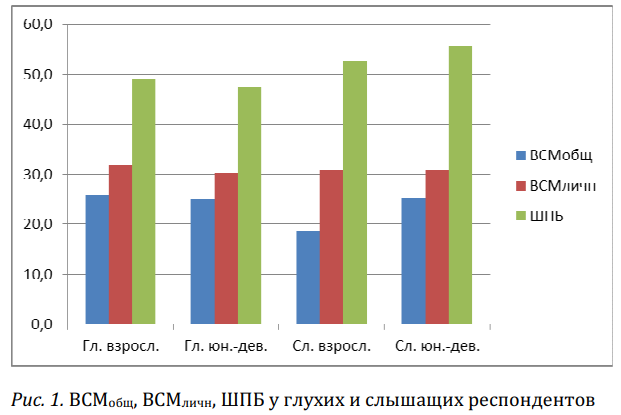

Сравнение глухих и слышащих респондентов независимо от возраста показало, что различий по уровню ВСМличн между ними нет (таблица 2, рисунок 1), но показатель ШПБ в группе слышащих респондентов значимо выше (соответственно, критерий U Манна - Уитни составил 449, 529 и 255, p=0,24, p=0,89, p=0,00).

Таблица 2. Показатели ВСМобщ, ВСМличн и ШПБ у глухих и слышащих респондентов

|

|

ВСМобщ |

ВСМличн |

ШПБ |

|

Глухие |

25,3 |

30,8 |

48,0 |

|

Взрослые |

25,9 |

31,9 |

48,9 |

|

Юноши и девушки |

25,0 |

30,3 |

47,5 |

|

Слышащие |

23,4 |

30,8 |

54,9 |

|

Взрослые |

18,7 |

30,8 |

52,7 |

|

Юноши и девушки |

25,2 |

30,8 |

55,8 |

Более подробный анализ трех изучаемых переменных показал, однако, что у взрослых глухих уровень ВСМобщ значимо выше, чем у слышащих (U=9,5, p=0,02), а ВСМличн и показатель ШПБ не отличаются (U=45, p=0,7; U=33, p=0,22). У глухих юношей и девушек значимо ниже уровень благополучия, как и во всей выборке глухих в целом (U=106, p=0,007), а показатели ВСМ не отличаются от таковых у слышащих юношей-девушек (U=234, p=0,57 и U=240, p=0,67).

Более детальный анализ позволил увидеть также и некоторые феноменологические различия. Так, если в группе слышащих ВСМобщ и ВСМличн тесно связаны и присутствие справедливости в мире вообще дает шанс и отдельному субъекту (r=0,38, p=0,02), то среди глухих этой зависимости нет (r=-0,09, p=0,63), то есть, мироотношение не обобщенно и не синергично, и, согласно представлению субъекта, общие процессы установления правил никак не сказываются на жизни отдельного человека, который часто оказывается обделенным благосклонностью судьбы. Справедливость воспринимается глухими молекулярно и аддитивно, чем-то вроде общего пирога, от которого отнимается по куску: если достается другим, то не хватает самому субъекту. Для слышащих же справедливость - молярный неаддитивный феномен: если он есть для всех, то, значит, существует и для каждого.

Таким образом, можно считать первую гипотезу частично подтвержденной и требующей изучения возрастных закономерностей развития ВСМ и ее регуляторной роли в поддержании психологического благополучия глухих и слышащих людей.

Анализ отношения между благополучием и ВСМ показал, что между ВСМобщ и ШПБ коэффициент корреляции Спирмена составил r=0,08, p=0.49, а между ВСМличн и ШПБ получен r=0,38, p=0.001. Таким образом, для переживания психологического благополучия существенно только наличие веры в справедливость личной судьбы, что вполне соответствует уже имеющимся данным.

Расчет отдельно по экспериментальной и контрольной группам дал несколько иные результаты. В группе слышащих обнаружены положительные связи ВСМобщ и ВСМличн с благополучием (корреляции практически одинаковы и составляют для обеих шкал ВСМ r=0,48, p=0.003). Таким образом, вера в справедливый мир для слышащих, по-видимому, представляет собой важный индикатор благополучия. У глухих же получены совершенно иные связи: так, показано, что ВСМобщ имеет тенденцию к отрицательной связи с благополучием (r=- 0,25, p=0.17), т.е., чем более справедливым видится мир, тем хуже чувствует себя субъект. Или, напротив, благополучию способствует отношение к миру как месту, где справедливости не бывает. Возможно, подобное убеждение связано наличием врожденного сенсорного дефекта, сильно затрудняющего человеческую жизнь, хотя это предположение нуждается в дальнейшем изучении. А вот ВСМличн у глухих имеет тенденцию к положительной связи (r=0,26, p=0.14), т.е., чем более адекватно оцененным чувствует себя человек (заметим, что речь не идет об однозначно положительном отношении к нему людей и судьбы), тем более благоприятно и его самочувствие в целом, что не удивительно.

Выраженное различие тенденций и места веры в справедливый мир в системе мировоззрения слышащих и глухих побудило нас провести регрессионный анализ, который подтвердил, что для слышащих ВСМобщ - предиктор благополучия в тенденции, а ВСМличн - значимый предиктор (p<0,05). У глухих же ВСМобщ представляет собой скорее не очень сильный антипредиктор, а ВСМличн - не очень сильный предиктор. То есть, опять же вера в справедливость личной судьбы вносит вклад в психологическое благополучие слышащих и несколько в меньшей мере - глухих людей.

Таким образом, вторую гипотезу можно считать частично подтвердившейся.

Наконец, третье направление нашего исследования касалось возрастных различий ВСМ (таблица 3).

Таблица 3. ВСМобщ, ВСМличн и показатель ШПБ у глухих и слышащих разного возраста

|

|

ВСМобщ |

ВСМличн |

ШПБ |

|

Глухие взрослые |

25,9 |

31,9 |

48,9 |

|

Глухие юноши и девушки |

25,0 |

30,3 |

47,5 |

|

Слышащие взрослые |

18,7 |

30,8 |

52,7 |

|

Слышащие юноши и девушки |

25,2 |

30,8 |

55,8 |

Сравнение слышащих взрослых и юношей и девушек не показало никаких значимых различий (U=80, p=0,39, U=80, p=0,40, U=90, p=0,69). То есть, возрастные закономерности на нашей нормативной группе никак себя не проявили, возможно, ввиду ограниченности выборки и непринятия во внимание фактора пола. Однако в группе глухих еще раз подтвердился уже полученный нами результат, показывающий, что в группе взрослых уровень ВСМобщ значимо выше. Возможно, это может быть объяснено особой личностной динамикой глухих людей и сохранением ими некоторой инфантильности: то, что обычно переживается в подростковом возрасте, у глухих проявляется к периоду зрелости.

И, наконец, мы исследовали связь между измерениями ВСМ и психологическим благополучием, наличием дефекта и возрастом (таблица 4).

Таблица 4. Корреляции между ВСМ и психологическим благополучием в зависимости от наличия дефекта и возраста

|

|

|

r |

P |

|

Глухие взрослые |

ВСМобщ |

-0,42 |

0,23 |

|

ВСМличн |

0,05 |

0,90 |

|

|

Глухие юноши и девушки |

ВСМобщ |

-0,30 |

0,20 |

|

ВСМличн |

0,32 |

0,16 |

|

|

Слышащие взрослые |

ВСМобщ |

0,17 |

0,63 |

|

ВСМличн |

0,39 |

0,27 |

|

|

Слышащие юноши и девушки |

ВСМобщ |

0,45 |

0,02 |

|

ВСМличн |

0,57 |

0,00 |

Оказалось, что вера в справедливый мир значимо связана с уровнем благополучия у слышащих подростков, в остальных группах подтверждая уже описанные выше закономерности, в тенденции отрицательную связь с ВСМобщ, у слышащих взрослых положительную - с обоими измерениями ВСМ.

Заключение

Итак, проведенное исследование, несмотря на незначительные количественные различия в уровне веры в справедливый мир у слышащих и глухих респондентов разного возраста позволило увидеть яркие феноменологические различия, связанные со степенью ресурсности, ролью и местом этой установки в

обретении психологического благополучия. Так, оказалось, что вера в справедливость мира и личной судьбы положительно связаны между собой у слышащих, но отрицательно - у глухих, что может свидетельствовать о некотором противопоставлении, отчуждении себя от сообщества и мира в целом и затруднять интеграцию глухих людей. Далее: вера в справедливый мир ресурсна для слышащих, особенно в подростковом возрасте, а среди глухих с благополучием связано только переживание справедливости личной судьбы. То есть, в достижении благополучия глухому человеку скорее помогает вера в несправедливость, чем в справедливость мира. Наконец, у глухих уровень веры в справедливый мир повышается с возрастом, однако это не способствует укреплению психологического благополучия. Все эти факты могут быть использованы в практике психологического сопровождения и воспитания глухих людей.

И последний полученный нами практический результат - это перевод и адаптация трех шкал на жестовом языке.

Ограничения проведенного исследования связаны со сложностью использования шкал в работе с глухими, трудностью проведения репрезентативного, уравненного по полу, возрасту, социально-демографическим характеристикам исследования. В то же время именно решение этих проблем и представляет собой ближайшую перспективу работы.

Приложение 1

Шкала веры в справедливый мир (Belief in a just world, C. Dalbert)

Ниже перечислено несколько разных утверждений. С некоторыми из них вы будете согласны, с другими - нет, с некоторыми - частично согласны. Прочитайте внимательно каждое утверждение и решите, в какой степени лично вы согласны или не согласны с ним. Отметьте номер, соответствующий вашему ответу для каждого утверждения.

|

1 |

Я считаю, что, по большому счету, заслуживаю того, что происходит со мной. |

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

2 |

Как правило, жизнь ко мне справедлива. |

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

3 |

Я верю, что обычно получаю то, что заслуживаю. |

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

4 |

В моей жизни в общем и целом все происходит справедливо. |

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

5 |

В моей жизни несправедливость - скорее исключение, чем правило. |

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

6 |

Я считаю, что в целом в моей жизни все справедливо. |

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

7 |

Я думаю, что важные решения, которые касаются меня, обычно справедливы. |

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

8 |

Я считаю, что в целом мир справедлив. |

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

9 |

Я считаю, что, по большому счету, люди получают то, что заслуживают. |

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

10 |

Я уверен, что справедливость всегда побеждает несправедливость. |

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

11 |

Я убежден, что, если человек пережил несправедливость, в будущем это возместится |

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

12 |

Я твердо уверен, что несправедливость в самых разных жизненных ситуациях (в семье, в учебе и т.д.) - скорее исключение, чем правило. |

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

13 |

Я думаю, что все, кто принимает важные решения, стремятся быть справедливыми |

6 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |