Характерные особенности исторически складывающихся форм психической жизни человека заключаются в том, что соотношение этих форм с действительностью все больше зависит от сложных видов общественной практики, опосредствуется системой орудий, с помощью которых человек воздействует на среду, и вещей, которые являются продуктом жизни прежних поколений и в окружении которых формируется психика ребенка. Они определяются системой общественных отношений, под воздействием которых ребенок находится с первых шагов своего развития, и, наконец, что особенно важно, системой языка, в атмосферу которого сразу же попадает ребенок. Все это имеет решающее значение для общественноисторического развития сознания. Именно в условиях сложнейших видов общественной практики у человека создаются новые мотивы деятельности, появляются новые задачи, но

вые способы поведения, новые приемы усвоения информации, новые системы активного отражения действительности.

Общественные формы жизни человека с самого начала начинают определять его психическое развитие.

По-видимому, лучше всего в этом можно убедиться, рассматривая формирование сознательной деятельности ребенка.

Ребенок с самого начала живет в мире вещей, созданных общественным трудом и являющихся продуктом истории; он учится общаться с окружающими людьми, вырабатывает свое отношение к вещам с помощью взрослых.

Ребенок овладевает языком — готовым продуктом общественно-исторического развития — и с его помощью анализирует, обобщает и кодирует свои впечатления. Он называет вещи, обозначает их с помощью слов, сложившихся в предшествующей истории человечества, тем самым он относит вещи к определенным категориям и усваивает ту систему знаний о предмете, которая была накоплена в предшествующей истории человечества. Называя воспринимаемую вещь «часы», он сразу же вводит ее в систему предметов, имеющих отношение к времени («час»); называя движущийся предмет словом «паровоз», он автоматически выделяет существенное для него свойство — передвижение («возить») с помощью «пара». Язык, опосредствующий восприятия человека, производит за него сложнейшую работу анализа и синтеза доходящей до него информации, упорядочения воспринимаемого им мира, кодирования в известные системы поступающих впечатлений. Вот почему слово, являющееся основной единицей языка, становится не только носителем значения, но и основной клеточкой сознания, отражающего внешний мир.

Мир выделенных предметов и словесных значений, который человек получает в готовом виде от предшествующих поколений, не только организует восприятие и память человека, укладывая их данные в определенную систему, не только обеспечивает процесс усвоения общечеловеческого опыта, но и создает важнейшие условия и для дальнейших, более сложных форм развития сознания.

Располагая словами, которые сохраняют систему значений (независимо от того, существуют данные вещи в непосредственном опыте субъекта или не существуют) и благодаря этому фактически «удваивают мир», человек оказывается в состоянии иметь дело с вещами даже в их отсутствие. Возникает новая основа для продуктивного воображения: оно не только воспроизводит вещи, но и комбинирует их соотношения, создавая основу для сложнейших творческих процессов.

Располагая сложной системой синтаксических связей между отдельными словами, образующими предложения, человек получает средство для формулировки сложных соотношений между предметами, для формирования и передачи суждений и мыслей.

Наконец, благодаря сложившейся в истории поколений системе иерархического соотношения отдельных предложений, типичным примером которой являются вербально-логические конструкции, человек имеет в своем распоряжении мощное объективное средство, позволяющее ему не ограничиваться отражением отдельных вещей или ситуаций, но создавать ту объективно существующую систему логических кодов, которая в свою очередь дает возможность выходить за пределы непосредственного опыта и делать выводы, имеющие такое же объективное значение, как и данные непосредственного чувственного опыта.

Сложившаяся в общественной истории система языка и логических кодов позволяет человеку сделать тот переход от чувственного к рациональному, который, по мнению основоположников материалистической философии, имеет не меньшее значение, чем переход от неживого к живому.

Нетрудно понять, какую решающую роль играет сказанное для научного понимания сознания.

Сознание человека перестает быть каким-то «внутренним качеством человеческого духа», не имеющим истории и не поддающимся причинному анализу. Оно начинает пониматься как наиболее высокая форма отражения действительности, создававшаяся в процессе общественно-исторического развития, осуществляющаяся с помощью системы объективно существующих средств и доступная для научного причинного исторического анализа.

Фундаментальное значение сформулированных положений заключается, однако, не только в том, что они рассматривают сознание человека как продукт общественной истории и открывают путь для научно-исторического анализа, но и в том, что процесс расширения границ сознания и формирования кодов есть результат общественной жизни человека. Более того, целый ряд психических процессов вообще не может сложиться вне соответствующих форм общественной жизни. Это последнее положение имело решающее значение для психологической науки, раскрыв перед ней новые и невиданные перспективы.

Овладение сложными видами предметной деятельности, корректирование своего поведения общественными отношениями, усвоение сложной системы языка неизбежно приводят ребенка к выработке новых мотивов и форм сознательной деятельности, к постановке новых задач, которое сами по себе никогда не возникли бы.

Манипулятивная игра, характерная для ранних этапов развития ребенка, сменяется ролевой и сюжетной игрой; возникают общественно формируемые правила игры, которые становятся затем и правилами поведения.

Под воздействием речи взрослого выделяются и фиксируются цели поведения, заново осмысливаются соотношения между вещами, вырабатываются новые формы отношения ребенка к взрослому, создаются новые оценки поведения других, а затем и собственного поведения, развиваются эмоциональные реакции ребенка и эффективные разряды, которые, включаясь в формулируемые речью задачи, превращаются в обобщенные эмоции, в черты характера; растет сознание ребенка — формируется его личность.

Весь сложнейший процесс, идущий в тесном взаимодействии с включением языка в психическую жизнь ребенка, вызывает коренную перестройку тех психических систем, которые обеспечивают и отражение действительности, и само протекание человеческой деятельности.

Ребенок, который воспринимает незнакомый ему предмет, не называя его, осуществляет свое восприятие с помощью иных психических процессов, чем подросток, который овладевает языком и анализирует поступающею информацию с помощью словесных значений. Ребенок, который вырабатывает навык, делая вывод из непосредственного личного опыта, пользуется другой системой психическим средств и опирается на иную систему психических процессов, чем подросток, который опосредствует каждый акт своего поведения нормами, сложившимися в результате общественного опыта. Преобладание непосредственных впечатлений у маленького ребенка заменяется у подростка отвлекающей и обобщающей функцией внешней и внутренней речи, влияющей на каждый акт его поведения.

Л. С. Выготский, давший детальный анализ коренных изменений психических процессов (изменений, выражающих последовательно меняющиеся формы отражения действительности), с полным основанием говорил, что если маленький ребенок мыслит, припоминая, то подросток припоминает, мысля. Таким образом, формирование сложных видов отражения действительности и активной деятельности протекает рука об руку с коренным изменением системы психических процессов, которые осуществляют эти виды отражения и лежат в основе активной деятельности.

Это положение, которое Л. С. Выготский обозначил как смысловое и системное строения сознания, раскрывает перед психологической наукой новые и невиданные до этого перспективы.

Теперь психологи получают возможность не только описывать меняющиеся формы сознательной жизни человека, различные у ребенка и взрослого, но и подвергать анализу те коренные изменения в строении психических процессов, которые лежат в основе психической деятельности на отдельных этапах ее развития, исследовать те изменения в «межфункциональных отношениях», существование которых оставалось ранее неизвестным. Это создает возможность прослеживать историческое формирование психических систем.

На первых этапах развития советской психологической науки внимание исследователей было приковано к анализу тех изменений, которые происходят в психическом развитии ребенка. Блестящие открытия, сделанные в этой области, существенно перестроили основные понятия научной психологии, которая сейчас (по лежащим в ее основе теоретическим концепциям) все больше отличается от той психологии, какой она сложилась полвека назад. Речь идет о сделанном Л. С. Выготским описании развития значения слов, о проведенном А. Н. Леонтьевым анализе изменения структуры деятельности, возникающего в процессе развития ребенка, об описанном А. В. Запорожцем процессе формирования сложных видов произвольного действия, проведенном П. Я. Гальпериным и Д. Б. Элькониным исследовании процессов формирования внутренних «умственных действий». Все эти работы с полным основанием вошли в основной фонд достижений психологической науки.

Коренная перестройка в психологической науке за последнее время существенно изменила ее лицо. Игнорировать происшедшие в ней глубокие сдвиги было бы ошибкой.

Задача нашего исследования — анализ социально-исторического формирования психических процессов — определила и выбор тех условий, в которых мы могли получить наиболее отчетливые результаты.

Однако исследование самого общественно-исторического формирования психических процессов, того, как формируется сознание человека на последовательных этапах исторического развития в ходе общественной истории человечества, не было фактически еще и начато.

Оставалось неизвестным, вызывает ли смена общественно-исторических укладов лишь расширение опыта, приобретение новых навыков и знаний и овладение грамотой и т. д. или же приводит к коренной перестройке структуры психических процессов, к изменению уровня построения психической деятельности, к формированию психических систем.

Доказательство последних положений имело бы фундаментальное значение для построения психологии как общественно-исторической науки.

Окраина, которая в течение веков оставалась почти сплошь неграмотной, получила широкую сеть школ. Возникли курсы по ликвидации неграмотности. Несмотря на свою краткосрочность, они знакомили большие массы взрослого населения с элементами культуры. Взрослый человек, садившийся за парту, отрывался на время от непосредственной практической деятельности и начинал овладевать приемами такой деятельности, которую, несмотря на всю ее простоту, нельзя назвать иначе как «теоретической». Человек осваивал начатки письма и чтения, заставлявшие его разлагать живую речь на составляющие ее элементы и кодировать ее в систему условных знаков. Он овладевал понятием числа, которое до тех пор было включено у него лишь в непосредственную практическую деятельность, а теперь приобретало абстрактный характер и начинало составлять предмет специального усвоения; у него появились не только новые области знания, но, что особенно важно, и новые мотивы деятельности.

Наряду с курсами ликвидации неграмотности в стране появилось много специальных кратковременных курсов и школ: курсы для воспитателей дошкольных учреждений, курсы начальных агрономических знаний и т. п. Значение этих курсов (куда принимали без всякого образования) было не только в том, что они выпускали хоть сколько-то подготовленных специалистов, но и в том, что эти курсы перестраивали сознание слушателей, выводя их за пределы непосредственной практики, расширяли кругозор и включали слушателей в «теоретические» сферы работы.

В республике создавались средние школы и техникумы (их было немного, потом стало больше), в которых молодежь получала более серьезное образование, овладевала основами, культуры и науки. Начинало ликвидироваться влияние мусульманской религии, которая в течение веков тормозила развитие самостоятельного мышления, подчиняла его религиозной догме и нормам поведения, сформулированным служителями культа.

Все это создало основу для глубочайших идеологических и психологических сдвигов.

Таким образом, время и место нашего исследования действительно отвечали нашей задаче.

Мы избрали местом своей работы отдаленные кишлаки и джайлау Узбекистана и частично горной Киргизии.

Как правило, опыты начинались с длительной (иногда неоднократной) беседы с испытуемыми, проходившей в непринужденной обстановке — в чайхане (где жители кишлаков проводят большую часть свободного времени), на полевых станах или горных пастбищах за вечерним костром. Нередко эти беседы имели коллективный характер, и, даже если эксперимент проводился индивидуально, экспериментатор и испытуемый были окружены группой из двух-трех человек, внимательно слушавших беседу и подававших иногда реплики.

Нередко беседа принимала характер обмена мнениями между ее участниками, и та или иная задача, выдвинутая по мере беседы, сразу решалась двумя-тремя испытуемыми, каждый из которых выдвигал вариант ответа. Лишь постепенно в беседу включались заранее подготовленные задания, по характеру напоминавшие распространенные у населения «загадки» и составлявшие, следовательно, как бы естественное продолжение беседы.

Предъявив задачу, экспериментаторы никогда не ограничивались простой регистрацией ответа, но всегда «продолжали» задачу — вели, как говорят психологи, клиническую беседу или клинический эксперимент.

Данный испытуемым ответ вызывал последующий вопрос или оспаривался, в результате чего испытуемый давал новый ответ, — свободная беседа, в которой протекал эксперимент, таким образом, не прекращалась.

Для того чтобы не вносить даже минимальных осложнений в свободную беседу (которая, конечно, велась на узбекском языке), экспериментатор никогда сам не записывал получаемых результатов. Запись велась ассистентом, который обычно располагался рядом с группой беседующих и старался не привлекать к себе внимания. Запись носила сплошной характер и лишь позднее воспроизводилась начисто и обрабатывалась.

Такой способ исследования очень трудоемкий (приходилось тратить полдня на краткий эксперимент), однако только этот тип исследования был адекватен данным конкретным условиям «полевой» работы.

Наша гипотеза заключалась в том, что люди, у которых ведущую роль играет наглядно-действенное, практическое отражение действительности, должны отличаться от людей, у которых преобладают формы отвлеченного, вербально-логического отражения действительности, иной системой психических процессов; что всякие сдвиги в характере этого кодирования неизбежно должны отразиться на системном строении осуществляющих эти виды деятельности психических процессов.

Восприятие

Испытуемому предлагался ряд цветовых оттенков (или геометрических фигур). Ему следовало сначала назвать эти оттенки (фигуры), затем классифицировать их, разбив на любое число групп, отнеся в каждую из групп похожие оценки (фигуры). В специальных опытах делались попытки получить «принудительную» группировку оттенков (фигур). Для этой цели испытуемым давалось задание либо разбить все предлагаемые оттенки (фигуры) на определенное число групп, либо оценить некую группу оттенков (фигур), составленную экспериментатором.

Исследование показало, что данные, полученные у различных групп испытуемых, носят неоднородный характер. Испытуемые, стоящие на достаточно высоком уровне культурного развития (колхозный актив, молодежь, прошедшая кратковременное систематическое обучение), не испытывали особых затруднений при задании классифицировать предложенные цветовые оттенки, разбив их на несколько групп. Они рассматривали цветные моточки шерсти (шелка) и разбивали их на определенные группы, иногда обозначая их соответственными категориальными названиями (красный, желтый и т. д.), иногда просто говоря: «Это такой же, но немного светлее». Обычно они раскладывали все оттенки на семь-восемь групп. Получив предложение изменить данную ими классификацию, укрупнить группы, разложить оттенки на пять групп, они легко справлялись и с этой задачей. Лишь в небольшом числе случаев такие испытуемые начинали с группировки предъявленных им оттенков по их насыщенности или светлоте; при соответствующем требовании они легко меняли этот принцип и начинали укладывать оттенки в категориальные группы, отвлекаясь от признаков насыщенности или светлоты.

Совершенно иная картина наблюдалась у группы женщин ичкари.

Как правило, данная им инструкция — разбить предложенные оттенки на отдельные группы — вызывала у них полное недоумение и реплики: «Этого нельзя сделать», «Здесь нет похожих, вместе их класть нельзя», «Они совсем не похожи друг на друга», «Это — как телячий помет, а это — как персик». Испытуемые этой группы начинали обычно прикладывать друг к другу отдельные моточки шерсти (шелка), пытались выяснить их оттенки, растерянно качали головой и — отказывались от выполнения задачи.

Некоторые из испытуемых заменяли требуемую группировку по основному цвету раскладыванием в ряд оттенков по убывающей светлоте или насыщенности, в результате чего в один ряд вводились бледно-розовые, бледно-желтые, бледно-голубые оттенки или возникал единый ряд оттенков, переходящих друг в друга без видимых границ. После настойчивых предложений многие испытуемые этой группы смогли прийти к решению задачи и разложить оттенки на отдельные группы, но, наблюдая за поведением испытуемых, легко было видеть, что эта классификация делается ими как уступка экспериментатору, что сами они остаются при мнении, что предложенные цвета «не похожи, и класть их вместе нельзя».

Называние геометрических фигур

Как показали полученные данные, лишь наиболее культурно развитая группа испытуемых — студентки педагогического техникума называли геометрические фигуры категориальными названиями (круг, треугольник, квадрат и т. п.). Фигуры, изображенные дискретными элементами, воспринимались ими как те же круги, треугольники, квадраты. Незаконченные фигуры расценивались как «что-то вроде круга», «что-то вроде треугольника». Конкретные образные обозначения (линейка, метр) встречались лишь в единичных случаях.

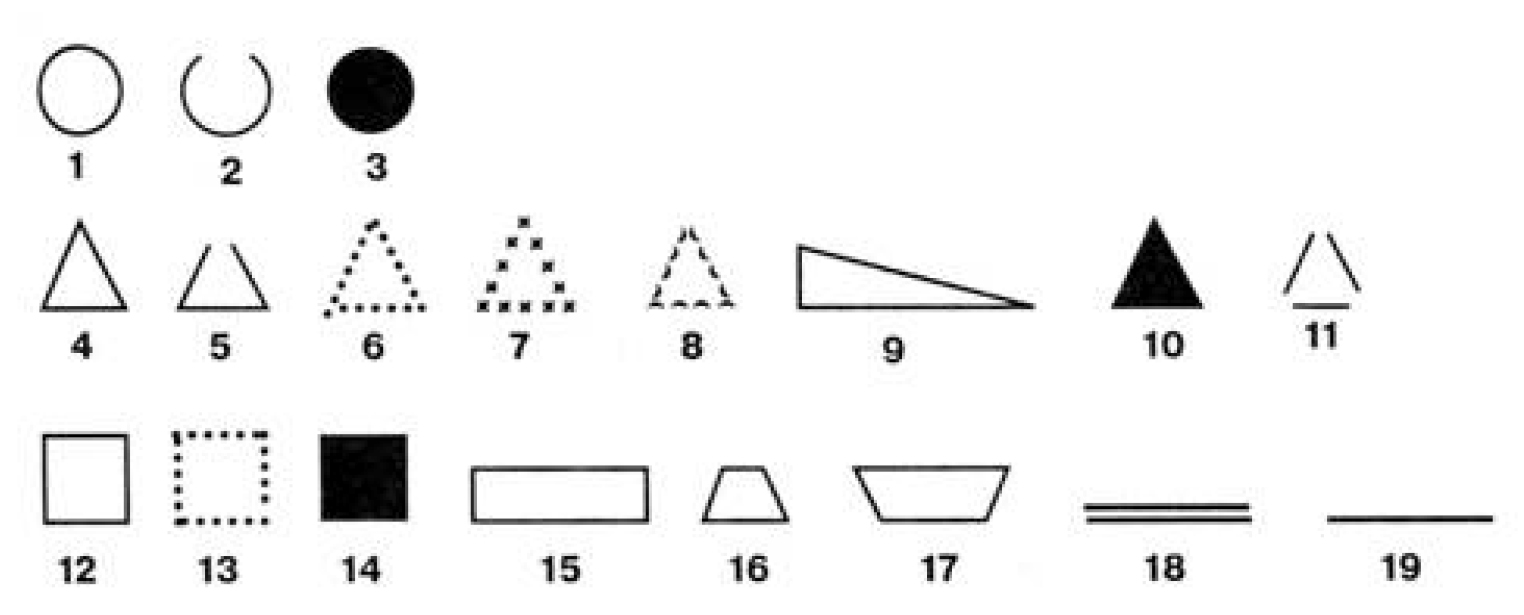

Рис. Геометрические фигуры, предъявляющиеся испытуемым

Существенно иные результаты были получены у испытуемых других групп. Женщины ичкари, как это и можно было предполагать, не дали ни одного категориального (геометрического) обозначения предложенных фигур. Все геометрические фигуры обозначались ими как названия предметов. Так, круг получал названия: тарелка, сито, ведро, часы, месяц; треугольник — тумар (узбекский амулет); квадрат — зеркало, дверь, дом, доска, на которой сушат урюк. Треугольник, изображенный крестами, трактовался как вышивка крестом, корзинка, звезды; треугольник, изображенный маленькими полумесяцами, оценивался как золотой тумар или как ногти, какие-то буквы и т. д. Незаконченный круг никогда не назывался кругом, но почти всегда браслетом или серьгой, а незаконченный треугольник воспринимался как тумар или стремя.

Оценка абстрактных геометрических фигур у этой группы испытуемых носила, таким образом, ярко выраженный конкретный, предметный характер, явно доминировавший над отвлеченно-геометрическим восприятием формы.

Классификация геометрических фигур

Для отвлеченного восприятия отдельные геометрические формы являются «представителями» определенных крупных классов (круги — треугольники — четырехугольники и т. п.): отнесение таких фигур, иногда по первому впечатлению резко отличающихся друг от друга, к этим классам не представляет трудностей для человека, познавательные процессы которого формировались в ходе школьного обучения. «Индивидуальные черты» отдельных геометрических фигур при этом игнорируются, ведущие признаки — признаки «геометрического класса» выделяются, и на основе этого «принимается решение».

Совершенно иная картина наблюдалась в других группах испытуемых.

Женщины ичкари, а также в значительной мере и мужчины дехкане воспринимали отдельные геометрические фигуры предметно. Такое предметное восприятие определяло характер классификации фигур. В одну группу собирались фигуры, воспринимавшиеся как одинаковые предметы; иногда группировка производилась по отдельным признакам (например, по цвету или по способу выполнения), т. е. сближались фигуры, которые оказывались сходными либо по своему предметному содержанию, либо по способу их выполнения. Поэтому квадрат (12), оценивавшийся как окно, и длинный прямоугольник (15), рассматривавшийся как линейка, в одну группу не попадали. Испытуемые отказывались их объединять даже после соответствующей наводящей беседы. Наоборот, если две фигуры, например квадрат и усеченный треугольник (12 и 16), воспринимались как рамы («одна — хорошая, другая — покосившаяся»), они легко объединялись в одну группу.

Абстракция и обобщение

Метод. Мы использовали испытанные в психологии приемы: рассматривались самые простые формы классификации предметов — наиболее доступные для анализа модели мышления.

Испытуемым предлагали изображения четырех предметов; из них три входили в одну категорию, а четвертый — не входил, явно относясь к другой группе. Испытуемому предлагали сказать, какие три предмета «сходные» — их «можно отнести в одну группу», «назвать одним общим словом», а какой — «не подходит», «не может быть назван словом, общим с тремя остальными предметами»2.

В качестве образца им демонстрировалась подобного рода классификация четырех предметов и давалось подробное разъяснение оснований, по которым три животных были объединены в одну группу, а птица оставлена в стороне. После этого экспериментатор переходил к основным опытам.

Следует еще отметить, что подлежащие классификации предметы подбирались таким образом, чтобы их можно было объединять по двум причинам — либо вхождения в одну логическую категорию, либо участия в одной практической ситуации. Такому требованию отвечали, например, группы: молоток — пила — полено — топор, где предметы можно было объединить или по отвлеченному логическому признаку «орудия» (молоток — пила — топор), оставив вне этой группы четвертый предмет (полено), или же включить их в практическую ситуацию «пилки и рубки дров», при которой в одну группу входят участвующие в этом процессе пила — полено — топор, а молоток не входит.

Такая организация опыта должна была помочь выявить, какой из признаков берется субъектом за основу классификации: преобладает ли у него операция включения предмета в отвлеченную логическую категорию или же — в практическую ситуацию.

По такому признаку был подобран целый ряд предметных групп (стакан — кастрюля — очки — бутылка; дерево — роза — колос — птица; глаз — палец — рот — ухо и т. д.).

В качестве наиболее доступного варианта этого опыта использовался прием избирательного подбора четвертого предмета к трем уже данным. В этом случае испытуемому давались изображения трех предметов, явно относящихся к одной категории.

Испытуемые, живущие в далеких кишлаках, имеющие большой практический трудовой опыт в условиях почти натурального хозяйства, не обучавшиеся — неграмотные — классифицируют предметы особым образом, резко отличным от обычных для нас способов.

Операция выделения признака и создания на его основе отвлеченной категории, объединяющей подходящие предметы, остается совершенно чуждой им — такая «категориальная» классификация либо полностью отвергается, либо считается возможной, но несущественной.

Вместо вышеназванной операции испытуемые данной группы выполняют другие, которые нашим опытом не предусматривались. Одни из испытуемых классифицируют предметы, непосредственно оценивая их практическое значение или «нужность», указывая при этом на функции каждого из них, и даже не пытаются сближать их друг с другом. Другие ищут такую ситуацию, в которой предметы могли бы вступать друг с другом в практические отношения, взаимодействовать друг с другом. Воображаемая ситуация обычно воспроизводит реальную наглядно-действенную ситуацию из практического опыта: испытуемые с полной убежденностью относят в одну группу пилу, топор и полено, заявляя, что «полено нужно раньше распилить, потом разрубить топором», что «все три вещи работают вместе», что «без полена пиле или топору нечего делать», относят в одну группу дом, птицу и розу, потому что «около дома должен стоять куст роз, а птица может сидеть на розе и петь». Некоторые настаивали даже, чтобы изображения этих вещей клались близко друг к другу, замечая, что «если они будут положены далеко, то надо потратить много времени, чтобы собрать их».

Всякая попытка предложить этим испытуемым «категориальную группировку» вещей встречала у них протест («это неправильно», «это глупый, непонимающий человек сказал так» или «это, наверное, сумасшедший так говорил»). Даже указание на «сходство» входящих в одну категорию предметов не служило им аргументом — предложение группировать «похожие» вещи понималось как предложение подбирать «нужные» или «подходящие» вещи. Напоминание об обобщающих терминах («ас-боб» — орудия, «идиш» — посуда) не преодолевало тенденцию к наглядно-действенной классификации вещей - эти термины либо совсем игнорировались, либо воспринимались как несущественные, не могущие лечь в основу классификации.

Легко видеть, что у этой группы испытуемых за группировкой (обобщением) вещей стояли совсем иные психологические процессы: теоретическая, абстрактная деятельность, осуществляемая с помощью отвлекающей и обобщающей функции слова, заменялась здесь воспроизведением наглядно-действенной ситуации, внутри которой и группировались предложенные предметы.

Значительно отличалась от описанной выше группы другая — промежуточная группа, которая состояла из людей, обучавшихся на кратковременных курсах или короткий срок в школе, и из людей, имевших опыт работы в коллективном хозяйстве (колхозный актив). Наглядно-действенный, ситуационный характер мышления у них сохранялся, их сравнительно легко было подвести к вербально-логическим операциям и добиться от них классификации предметов путем подведения этих предметов под определенную категорию. Правда, категориальные операции эти были здесь относительно нестойкими; при самостоятельном рассуждении испытуемые легко соскальзывали на операции наглядно-действенные, практические, которые у них сосуществовали с «теоретическими», а зачастую даже доминировали над ними.

Третья группа испытуемых, состоявшая преимущественно из молодежи, систематически обучавшейся один — два года в школе, резко отличалась от первых двух. У этой группы явно преобладали операции теоретического, вербально-логического мышления — процесс абстрагирования признака и отнесения предложенных предметов к определенной категории на основании данного признака как само собою разумеющийся и естественный процесс.

Умозаключение и вывод

Методика. Испытуемому предъявлялась полная фигура силлогизма, включающая большую и малую посылки. Затем его просили повторить всю систему, чтобы выяснить, воспринимаются ли в данном случае отдельные компоненты силлогизма как части единой логической схемы или же как изолированные суждения. Особенное внимание обращалось на те деформации посылок и вопроса, которые могли произойти при повторении. Эти деформации могли служить надежным критерием того, насколько силлогизм воспринят как единая

система.

Процесс умозаключения. Испытуемым предлагалось два вида силлогизмов. В одном случае силлогизмы строились из посылок, в которых испытуемые имели собственный практический опыт, только опыт этот переносился в новые условия. Например: «Там, где жарко и сухо, хорошо растет хлопок; в Англии холодно и сыро; растет там хлопок или нет?»

В другом случае силлогизмы оперировали материалом, в котором испытуемые не имели личного опыта, и операции вывода из силлогизма должны были носить чисто теоретический характер. Например: «На Дальнем севере, где снег, все медведи белые; Новая Земля находится на Дальнем севере. Какого цвета там медведи?»

Испытуемые, живущие в наиболее тяжелых условиях (прежде всего женщины ичкари), отказывались делать какие-либо выводы даже из силлогизмов, относящихся к первому виду. Они обычно заявляли, что не бывали в неизвестном для них месте и не знают, растет ли там хлопок. Лишь при продолжении опыта и просьбе ответить на вопрос («Что следует из слов экспериментатора?») они соглашались сделать вывод («По вашим словам должно получиться, что там хлопок расти не может, если там холодно и сыро; когда холодно и сыро, хлопок не растет»).

Еще более решительно они отказывались делать выводы, когда предлагался второй вид силлогизмов. Как правило, многие отказывались принять большую посылку, заявляя, что «они никогда не были на севере и никогда не видели медведей; для ответа на этот вопрос нужно обратиться к людям, которые были на севере и видели медведей». Часто они, полностью игнорируя посылку, заменяли вывод из силлогизма собственными соображениями: «медведи бывают разные, если он родился красным, он и останется красным»; «мир большой, я не знаю, какие бывают медведи» — и заводили общие, основанные на слухах рассуждения о жизни медведей, т. е. каждый раз уходили в сторону от решения задачи.

Некоторые испытуемые полностью отрицали возможность сделать какой бы то ни было вывод из силлогизма этого вида, заявляя, что они «могут рассуждать только о том, что они видели», «не хотят врать», «дать ответ на этот вопрос могут только те люди, которые или видели, или знают». Даже наводящие вопросы («Как получается по моим словам?») не приводили здесь к успеху. Они отказывались обратиться к операции логического вывода из данных посылок.

Три причины существенно ограничивают возможности для них теоретического, вербально-логического мышления.

Первая заключается в недоверии к исходной посылке, если она не воспроизводит наглядный личный опыт, в отказе принять ее и исходить из нее как из реального основания для дальнейших рассуждений. Часто испытуемые вообще игнорировали посылку. Продолжая рассуждать только лишь на основании непосредственного опыта, они не хотели высказывать суждения вне этого опыта, ссылаясь на то, что они «там не были», что они «не видели» фактов, о которых идет речь, что они могли бы сказать, «если бы увидели» или «если бы знали». Процесс вербально-логического рассуждения подменялся здесь процессом воспоминаний о наглядно полученных впечатлениях.

Вторая причина, ограничивающая процесс вывода из силлогизма путем вербально-логического рассуждения, в том, что посылки силлогизма не имеют для наших испытуемых всеобщего характера, воспринимаются скорее как частные сообщения, воспроизводящие какое-то явление, но не носящие, повторяем, характера общего правила. От посылок, лишенных характера всеобщности, поступает, естественно, лишь частная информация, которая не создает твердой логической системы и не дает оснований для логических выводов. Поэтому, даже хорошо запомнив посылку, наши испытуемые продолжали строить независимые от нее догадки или обращались к личному опыту.

Третья причина, ограничивающая возможность теоретического вывода, вытекающая из предшествующей, заключается в том, что предъявленный силлогизм легко распадался у наших испытуемых на три независимых, изолированных частных положения, не образующих единую логическую систему и не дающих поэтому основания для того, чтобы мысль двигалась внутри этой системы. Выслушав силлогизм, наши испытуемые фактически не получали ничего, кроме трех изолированных предложений, — это, естественно, не давало им нужной основы для логического вывода, и им не оставалось ничего другого, как коротко ответить на вопрос, обращаясь к догадке или к своему непосредственному конкретному опыту.

Отказываясь использовать как основания для логического вывода данные силлогизма, наши испытуемые могли, однако, достаточно объективно применить систему логических связей в том случае, если можно было при этом опереться на свой непосредственный практический опыт.

Отказ от использования системы вербально-логических связей возникал тогда, когда дискурсивные операции отрывались от непосредственного опыта и целиком перемещались в сферу отвлеченных систем связей.

Мы ясно видим, таким образом, что не только процессы обобщения и группировки предметов и явлений внешнего мира, но процессы умозаключения и вывода протекали у основной группы наших испытуемых в ином, наглядно-действенном плане. В данном случае связи непосредственного практического опыта доминировали над вербально-логическими связями, возникающими на основе отвлечения и обобщения.

Сказанное относится, однако, лишь к одной группе наших испытуемых, познавательная деятельность которых создавалась под влиянием непосредственного практического опыта и еще не подверглась формирующему воздействию систематического обучения и более сложных форм общения.

Другие группы испытуемых, подвергшиеся подобному воздействию, давали иную картину. Они могли уже принимать исходную посылку силлогизма как основу для дальнейшего рассуждения, усваивали ее всеобщий характер. Рассуждение, которое сначала протекало развернуто лишь в пределах непосредственно знакомого содержания, постепенно переносилось и на независимые от него сферы, приобретая, таким образом, черты хорошо известного нам отвлеченного вербально-логического умозаключения.

Наблюдавшийся нами процесс формирования основ теоретического мышления с полным основанием может считаться одним из наиболее важных процессов исторического формирования сознания.

Факты, которые были получены в нашем исследовании и которые представляют фрагмент более обширной работы, позволяют прийти к существенным выводам, имеющим большое значение для понимания природы и строения познавательных процессов человека.

Они убедительно показали, что структура познавательной деятельности на отдельных этапах исторического развития не остается неизменной и что важнейшие формы познавательных процессов — восприятие и обобщение, умозаключение и рассуждение, воображение и анализ своей внутренней жизни имеют исторический характер и меняются с изменением условий общественной жизни и овладением основами знаний.

Основная черта наблюдаемых сдвигов сводится к тому, что если в условиях относительно простых форм хозяйства и почти сплошной неграмотности решающую роль играли соответствующие формы практики с доминирующей ролью непосредственного наглядно-действенного опыта, то с переходом к коллективному труду, новым формам общественных отношений и с овладением основами теоретического знания структура психических процессов радикально меняется.

Наряду с элементарными наглядно-действенными мотивами поведения формируются новые мотивы, складывающиеся в процессе коллективного труда, совместного планирования трудовой деятельности и овладения основами школьных знаний. Эти сложные мотивы, выходящие за пределы конкретной практической деятельности, принимают форму сознательного планирования своего труда, возникают интересы, выходящие за пределы непосредственных впечатлений и воспроизведения конкретных форм практики. В сферу этих мотивов включаются планирование будущего, интересы коллектива и, наконец, ряд важнейших вопросов культуры, тесно связанных с усвоением грамоты и вхождением в новую область теоретических знаний.

Тесно связаны с этим вхождением в новые сферы общественного опыта коренные сдвиги в протекании познавательной деятельности, в строении психических процессов. Основные формы познавательной деятельности начинают выходить за пределы закрепления и воспроизведения индивидуального практического опыта и перестают носить только конкретный, наглядно-действенный характер. Познавательная деятельность человека начинает входить в более широкую систему общечеловеческого опыта, сложившегося в процессе общественной истории и отложившегося в языке.

Восприятие начинает выходить за пределы наглядного предметного опыта и включает в свой состав гораздо более сложные процессы введения воспринимаемого в систему отвлеченных категорий, сформированных в языке. Даже восприятие цветов и форм коренным образом изменяется, сближаясь с процессом отнесения непосредственного впечатления к сложным отвлеченным категориям. Складывается возможность обобщенного отношения к воспринимаемому материалу.

Коренным образом изменяется характер обобщенного отражения действительности. Раньше процессы обобщения в основном сводились к операциям введения воспринимаемых или мыслимых предметов в конкретную практическую ситуацию, доминирующее место в которой занимало их практическое взаимодействие, и более сложные формы обобщений считались несущественными.

Теперь выделение существенных признаков предмета и отнесение его к общей категории иных предметов, обладающих теми же признаками, перестает рассматриваться как нечто несущественное, неважное. В практике мышления возникают новые теоретические операции — анализ свойств вещей, отнесение их к отвлеченным категориям; процесс мышления все больше начинает включать в свой состав процессы отвлечения и обобщения, операции теоретического «категориального» мышления начинают выступать наряду с операциями практического «ситуационного» мышления и занимают все более важное место, иногда начиная доминировать в познавательной деятельности человека. Постепенно формируется тот «переход от чувственного к рациональному», который современная материалистическая философия, как уже указывалось, склонна рассматривать как один из важнейших фактов развития сознания.

Формируется возможность принимать сформулированные в языке допущения и делать из них логические выводы независимо от того, входило ли содержание этой посылки в личную практику. Отношение к логическому рассуждению, выходящему за пределы непосредственного опыта, коренным образом изменяется, создаются основы дискурсивного мышления, выводы которого становятся столь же обязательными, как выводы из непосредственной личной практики.

Все это вносит коренные изменения в строение познавательных процессов и приводит к огромному расширению опыта, к построению неизмеримо более широкого мира, в котором начинает жить человек.

Наряду со сферой личной практики возникает сфера отвлеченного общечеловеческого опыта, отложившегося в языке и в операциях дискурсивного мышления. Мысль человека начинает опираться на круг широких логических рассуждений, формируется сфера творческого воображения, в свою очередь неизмеримо расширяющего субъективный мир человека.

Наконец, меняется и самосознание личности, которое поднимается на более высокий уровень общественного сознания и приобретает новые возможности объективного, категориального анализа своих собственных мотивов и поступков, внутренних свойств и особенностей.

Таким образом, со всей отчетливостью выступает факт, который до сих пор недостаточно оценивался психологической наукой: общественно-исторические сдвиги не только вносят в психический мир человека новое содержание, но и приводят к созданию новых форм сознательной деятельности, новых структур познавательных процессов, переводят сознание человека на новые уровни.

1 Отрывки из книги А. Р. Лурии отражают все основное содержание экспериментальных исследований, проведенных под его руководством в Узбекистане (1931—1932). Эти исследования блестяще подтвердили гипотезу школы Л. С. Выготского об общественно-исторической обусловленности психических процессов человека. Публикация подготовлена Е. Е. Соколовой, кандидатом психологических наук, старшим научным сотрудником факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова.

2 Следует отметить, что слово «похожи», «схожи» (ухшайди) имеет в узбекском языке значение, точно соответствующее русскому термину и резко отличающееся от слова «подходящие» («москелди» или «тогрыкелди»).