Социаёмо дезадаптирова^ый подросток: ^eйpoпcиxoёoгичecкий подход

Ж. М. Глозман, кждидат психоёогических наук;

Социальная адаптация — это «приспособление чеёовека как ёичности к существованию в обществе в соответствии с требованиями этого общества и с собственными потребностями, мотивами и интересами» [Психологический словарь /, 1996, с. 11]. Социальная адаптация предпоёагает адекватное восприятие окружающей действитеёьности, адекватную систему отно0ений и общения с окружающими; способность к труду, обучению, организации досуга и отдыха, изменчивость поведения в соответствии с роёевыми ожиданиями других и т. д.

Изучением вопроса социальной дезадаптации занимались преимущественно врачи- психиатры и возрастные психоёоги. И те и другие считают, что 0коёьную дезадаптацию (ведущую пробёему современной возрастной психоёогии) сёедует рассматривать как одну из форм боёее 0ирокого явёения — дезадаптации социаёьной. Иначе говоря, это невозможность не тоёько соответствия требованиям ситуации обучения в общеобразоватеёьной 0коёе, но и «адекватного взаимодействия ребенка с окружением в усёовиях, предъявляемых данному конкретному ребенку той индивидуальной микросоциальной средой, в которой он существует» [Иовчук, 1995, с. 22].

Социальная дезадаптация — явёение многогранное, в основе которого ёежит не один, а множество факторов. К чисёу таковых некоторые специалисты [2, 7] относят:

а) индивидуаёьные факторы, действующие на уровне психобиоёогических предпосы- ёок, затрудняющие социальную адаптацию индивида: тяжеёые иёи хронические соматические забоёевания, врожденные уродства, нарушения двигатеёьной сферы, нарушения и/иёи снижение функций сенсорных систем, несформированность выс0их психических функций (ВПФ), резидуально-органические поражения ИДС с церебрастенией, снижением воёевой активности, цеёенаправёенности, продуктивности познаватеёьных процессов, синдромом двигатеёьной расторможенности, патоёогические черты характера, патологически протекающий пубертат, невротические реакции и неврозы, эндогенные психические забоёевания;

б) психоёого-педагогические факторы (педагогическая запущенность), проявёяющиеся в дефектах 0коёьного и семейного воспитания. Они выражаются в отсутствии индивидуального подхода к ребенку на уроке, неадекватности предпринимаемых педагогами воспитательных мер, несправедливом, грубом, оскорбительном отно0ении учителя, занижении оценок, отказе в своевременной помощи при обоснованном пропуске занятий, в непонимании душевного состояния ребенка. Сюда же относятся тяжелый эмоциональный климат в семье, алкоголизация родителей, настроенность семьи против 0колы, 0кольная дезадаптация стар0их братьев и сестер;

в) социально-психоёогические факторы, раскрывающие небёагоприятные особенности взаимодействия несовер0енноёетнего со своим бёижаЙ0им окружением в семье, на уёице, в учебно-воспитатеёьном коёёективе;

г) ёичностные факторы, которые проявёяются в активно избиратеёьном отно0ении индивида к предпочитаемой среде общения, к нормам и ценностям своего окружения, к педагогическим воздействиям семьи, 0коёы, общественности, в ёичных ценностных ориентациях и ёичной способности к саморегуёированию своего поведения;

д) социальные факторы: небёагоприятные материально-бытовые усёовия жизни, опре- деёяющиеся социальными и социально-экономическими условиями общества.

Как известно, подростковый возраст является наиболее сложным с точки зрения социальной адаптации. Оставив в стороне вопросы распространения форм 0кольной дезадаптации в начальной и средней 0колах, остановимся ли0ь на распространении проявлений социальной адаптации в подростковом возрасте.

^зкая успеваемость — один из симптомов, которые вызывают беспокойство у родителей и учителей, и важней0ий показатель адаптированности ребенка. Проводив0ееся нами в 1994 — 1995 гг. обследование распространенности и причин социальной дезадаптации 0кольников в одной из 0кол Северо-Западного округа Москвы выявило, что 20,6 % учеников от общего числа детей стар0их классов учились плохо, т. е. либо на «слабые тройки», либо переводились из класса в класс с заданиями на лето и осень. При этом педагогически запущенными являлись 9,2 % от общего числа всех обследованных стар0еклассников. Они же составляли 38,8 % от числа неуспевающих стар0ей 0колы. Остальные 61,2 % от числа неуспевающих стар0еклассников — это дети с несформированностью ВПФ (14,5 % от общего числа обследованных подростков). Для этой группы детей велико значение медикобиологических факторов, а социальные факторы не столь значимы.

Другим симптомом дезадаптации является неадекватное поведение. Оно отмечалось у 26,7 % стар0еклассников. В данную группу во0ли дети с невротическими реакциями, гиперактивные, с преобладающим пониженным настроением, агрессивные и с трудностями общения. При этом подростки с невротическими реакциями составляли 12 % всех стар0е- классников (45,3 % подростков с нару0ениями поведения), 7 % учеников были классифицированы как гиперактивные (26,6 % от общего числа стар0еклассников с трудностями адекватного поведения); дети со сниженным настроением составили 3,9 % учащихся стар- 0их классов (14,6% детей с поведенческими проблемами); агрессивных подростков в стар0их классах было 2,8 % (10,6 % детей с особенностями поведения). А самую малочисленную группу (0,7 % всех стар0еклассников или 2,6 % детей с нару0ением поведения) составили ученики с трудностями общения, что, очевидно, объясняется тем, что деятельность общения является ведущей в подростковом возрасте.

Если проблемы ребенка не ре0аются, то они углубляются, приобретают комплексность, т. е. такой подросток имеет не одну, а несколько форм проявления дезадаптации. Именно такие подростки составляют особо тяжелую группу социально дезадаптированных. Степень нару0ения их взаимодействия с окружающей средой не позволяет им учиться в массовой 0коле. Обследованные нами подростки обучались в комплексе социальной помощи детям и подросткам при Московском департаменте образования. До поступления в комплекс они в течение 1 -3 лет не посещали 0колу, не имели учебной мотивации. Они отличаются низким уровнем общеобразовательной подготовки, нарушениями произвольной регуляции в психической сфере и отклоняющимся поведением.

Среди множества причин, приводящих подростков к тяжелой социальной дезадаптации, основными становятся остаточные явления органической патологии ЦЖ, патохарактеро- логическое или невротическое развитие личности либо педагогическая запущенность. При медицинском обследовании психической патологии не было обнаружено всего в 7 % случаев [Иовчук, 1995].

Проведенное нейропсихоёогическое обсёедование на базе экспериментального ком- пёекса социаёьной помощи детям и подросткам в седьмых классах выявило значитеёьную несформированность ряда выс0их психических функций. Из всего обсёедованного нами контингента детей, охарактеризованных по месту их быв0ей учебы как дети со 0коёьной дезадаптацией или сёабоуспевающие, ёи0ь 12,5 % могут считаться подростками без значимых нарушений ВПФ и отстающими из-за педагогической запущенности. По поёученным данным, наибоёее распространенными нарушениями явёяются нарушения внимания, и прежде всего его выс0их форм (68,7 % всех обсёедованных). У 62,5 % испытуемых выявлены нарушения грамматического строя речи, у стоёьких же отмечены трудности планирования и регулирования своей деятеёьности. Третью по веёичине группу (43,7 %) составёяют обсёедованные с семантическими нарушениями речи, выражающимися в узости сёоваря, неадекватном, неточном понимании и употребёении сёов. ^арушения ёибо несформированность фонематического сёуха разной степени выраженности встречались у 41,6 % обсёедованных. ^аимень0ую категорию речевых нарушений представёяют нару0ения слоговой структуры. Они обнаружены в 15,6 % сёучаев.

Рассмотрим некоторые качественные особенности выявёенных нару0ений ВПФ. Восприятие отёичается ограниченным объемом. В воспринимаемом объекте дезадаптированные подростки выдеёяют гораздо мень0е признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. Многие стороны объекта, данного в другом ракурсе, они не узнают. Дети с трудом выделяют объект из фона, отдельные стороны объекта воспринимаются ими искаженно.

При непосредственном запоминании относительно легкого материала значимых различий между этими подростками и их более развитыми сверстниками не наблюдается. Однако отсроченное воспроизведение того же материала показало, что слабоуспевающие учащиеся быстро забывают то, что ими было выучено. Основным приемом заучивания является многократное механическое повторение, зазубривание. При запоминании сложного материала, требующего понимания, применения опосредующих приемов и средств (классификация, выделение смысловых опор и т. д.), данная категория подростков значительно отстает от своих сверстников. Слабее у них и непроизвольное запоминание.

Внимание отличается крайней неустойчивостью, слабой распределенностью и концентрацией. Подростки легко отвлекаются, быстро утомляются. Как правило, снижение и колебания внимания сочетаются со снижением умственной работоспособности.

Речь и мы0ление у дезадаптированных 0кольников существенно отличаются от нормы. Их представления бедны, схематичны. Эти подростки с трудом ре0ают мыслительные задачи, особенно в словесно-логическом плане. Они беспомощны в осуществлении достаточно простых логических операций. Речь таких детей бедна и примитивна. Требуется много усилий, чтобы пополнить ее новыми словами и затем ввести их в активный словарь подростка.

Мы попытались найти модель экспериментального выражения различных форм социальной дезадаптации. Поскольку слово является способом опосредствования всех форм психической деятельности и средством регуляции и саморегуляции выс0их психических процессов, а нарушение словесной регуляции психических процессов выступает важней0им диагностическим признаком патологии или недоразвития психической деятельности [Лурия, 1958], закономерно предположить, что социальная дезадаптация может обнаруживаться в изменениях качественных и количественных показателей вербальных ассоциаций по сравнению с ребятами того же возраста, обучающимися в массовой 0коле.

Возникает вопрос: в какой степени эти нарушения обусловлены органическими и в какой - социальными механизмами? Ответ на этот вопрос имеет первостепенное значение для выработки адекватной стратегии коррекции выявляемых нару0ений.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА. В качестве экспериментальной методики быё выбран 0иро- ко применяемый в психоёогии и психоёингвистике [19, 20, 14, 18, 17, 6] метод свободного и направёенного ассоциативного эксперимента, состоящий из трех тестов: 1) свободной актуализации изоёированных слов; 2) грамматически опосредованной актуаёизации сёов — называние гёагоёов; 3) семантически опосредованной актуализации сёов — называние растений (в течение 1 минуты дёя каждого теста). В разработанной схеме анализа [Глозман, 1996] ис- сёедовались два блока характеристик. Первые из них описывают сам ассоциативный процесс со стороны его динамических характеристик (скорости и подвижности речевых процессов) и типов стратегий, используемых испытуемым при актуализации слов. Скорость ассоциативных процессов определялась показателем среднего количества ассоциаций в трех тестах. Подвижность и избирательность речевых процессов анализировались через показатель отно0ения непродуктивных речений (повторы одного и того же слова, замены адекватного слова словосочетанием или стереотипным высказыванием, отход от инструкции или ее персеверация из предыдущего теста) к среднему количеству адекватных инструкции ассоциаций — индекс непродуктивных ассоциаций. Индекс семантизации характеризует возможности испытуемого по организации речевого процесса в семантически объединенные группы и измеряется отно0ением среднего количества ассоциаций к числу семантических групп.

При группировании слов испытуемый может руководствоваться различными стратегиями: синтагматической или парадигматической, категориальной или ситуативной, а также объединять фонетически созвучные слова, слова, связанные грамматическим правилом, или общим корнем, или принципами синонимии—антонимии, а также упроченные последовательности слов: цифровые ряды, дни недели, месяцы, времена года и др.

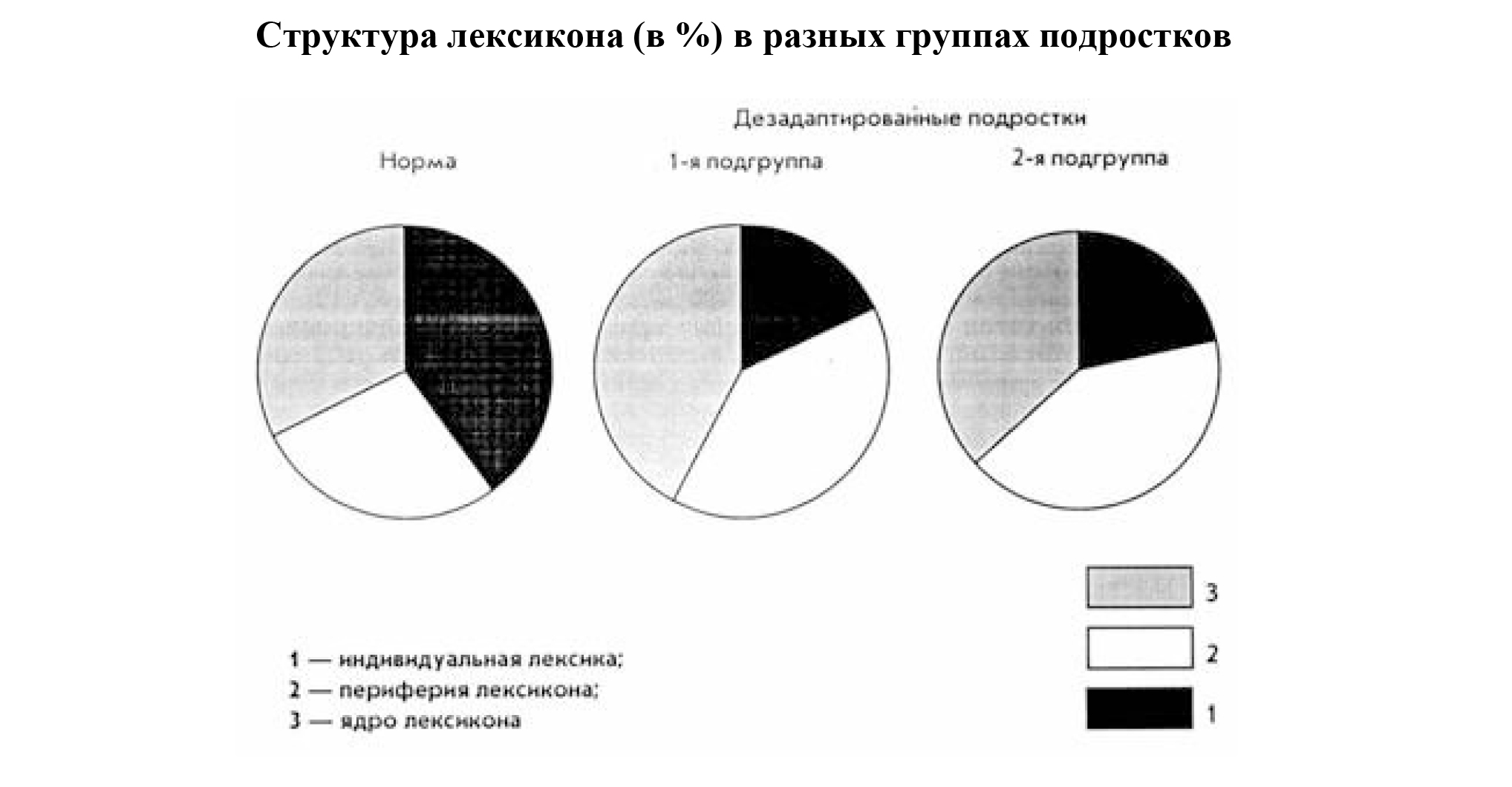

Второй бёок характеристик мы получаем при анализе вербальной продукции, актуализированной каждым испытуемым в ассоциативных тестах. Этот анализ ставил своей целью, прежде всего, выявить структуру лексикона, т. е. составляющие его части. Слово, актуализированное не менее чем 25 % испытуемых, мы считали относящимся к ядру лексикона. Слова, экфорированные только 1—2 испытуемыми, составили индивидуальную часть лексикона. Остальные ассоциации относились к периферической части лексикона.

Следует отметить, что проведенный ассоциативный эксперимент являлся частью общего комплексного нейропсихологического обследования с применением луриевских методов [Лурия, 1969] со специальным акцентом на анализ нейродинамических показателей выполнения проб и поведения подростков в ситуации эксперимента. В обследование входил также специальный опросник и ряд проб на доминантность полу0арий.

Выборка испытуемых включала 25 подростков 13—15 лет, обучав0ихся в VII—VIII классах Комплекса социальной помощи. У 12 из них врачи выявили симптомы или остаточные явления органической патологии ЦЖ (1-я подгруппа); 13 остав0имся был поставлен диагноз патохарактерологического или невротического развития личности либо педагогической запущенности (2-я подгруппа). Очевидно, что эти две подгруппы характеризуются различным весом социальных или органических факторов в этиологии нару0ений психической деятельности.

Контрольную группу составили 11 подростков 13—15 лет, учащихся массовых 0кол, не состоящих на учете у невропатолога или психиатра.

A^ализ результатов проведенного исследования показал, во-первых, различия в поведении социально адаптированных и дезадаптированных подростков при выполнении заданий, что выражалось не только в негативном или безразличном (отсутствие заинтересованности в результатах своей деятельности) отно0ении к ним у учащихся комплекса, но и в их повышенной отвлекаемости, трудностях концентрации внимания. Их поведение существенно отличалось от поведения сверстников из массовой 0колы, которые интересовались значением предложенной задачи и результатом ее ре0ения. Они чаще просили повторить

инструкцию, чтобы удостовериться, правиёьно ёи ее поняёи. ^ачалу работы, как правиёо, пред0ествовал ориентировочный этап, на котором осуществёяёся выбор и намечался план действий.

Дезадаптированные подростки, в отличие от учащихся массовых 0кол, часто при подборе ассоциаций употребляли вопросительные слова, экстериоризирующие трудности актуализации и выбора слов, компенсируемые созданием вне0ней программы поиска слова, например: «Что делает? Рисует. Что сделал? ^арисовал».

^аёиз ди^aмичecкиx характеристик речевой деятеёьтости выявляет значительное (почти в 2 раза) снижение скорости речевых процессов (особенно в ситуациях грамматически и семантически опосредствованных ассоциаций), что коррелировало со снижением нейродинамических показателей в других нейропсихологических тестах: снижением умственной работоспособности в пробе 0ульте, замедлением интеллектуальных и мнестиче- ских процессов. Обнаружена различная зависимость динамических характеристик речи от полушарной доминантности: в норме у прав0ей речевая продукция была вьше, чем у лев- 0ей и амбидекстров, что коррелирует с литературными данными [Хомская, 1997]; у дезадаптированных подростков зависимость обратная, что заставляет предположить, что нару0ение межполушарного взаимодействия, проявляющееся и в других нейропсихологических тестах, является одним из факторов социальной дезадаптации.

Если рассмотреть зависимость снижения скорости ассоциативных процессов у дезадаптированных подростков от социальных и органических механизмов дезадаптации, то обнаруживается, что количество свободных ассоциаций у подростков без органической патологии существенно не отличается от нормы и только при актуализации грамматически или семантически опосредствованных слов (т. е. в таких экспериментальных условиях, когда необходима четкая организация выбора, отбор нужных ассоциаций и затормаживание побочных) речевая продуктивность снижается. В подгруппе детей с органической симптоматикой снижение было глобальным, т. е. охватывало все три ассоциативных теста.

Социальная дезадаптация характеризовалась также снижением возможности семантической организации слов (индекс семантизации был снижен в 1,5 раза по сравнению с нормой), но особенно нарушением подвижности речевых процессов и контроля за их протеканием: ицдекс инертности у социально дезадаптированных подростков был в среднем в 4,5 раза выше, чем в норме. Характерно, что дети, причиной дезадаптации которых была педагогическая запущенность, актуализировали в ассоциативных тестах боль0ое количество семантических полей с низкой их насыщенностью (низкий индекс семантизации). Это значит, что подростки имеют сведения из различных областей жизни, но их знания очень поверхностны. В отличие от них подростки с органическим поражением Ц^С в силу общей инертности психических процессов испытывают боль0ие трудности при переходе к каждой новой семантической группе, особенно в тестах, требующих повьшенного контроля, например в глагольной серии. В результате подростки этой подгруппы по сравнению с подростками с социально обусловленной дезадаптацией имеют мень0е семантических полей, правда, боль0их по объему.

Учащиеся массовых 0кол пользовались при актуализации слов в основном парадигматической и категориальной стратегиями объединения слов, в то время как социально дезадаптированные подростки чаще использовали синтагматическую стратегию и недоучитывали категориальные связи слов. У 36 % социально дезадаптированных подростков наблюдалась хаотичная стратегия (отсутствие или нестойкость семантической связи между актуализированными словами).

Анализ выявляет связь социаёьной дезадаптации с изменением структуры ёексикона. Трансформация заключается в деиндивидуализации ёексикона, т. е. в сужении индивиду- аёьной части, составёяющей наибоёее значитеёьную часть ёексикона подростков в норме, и в рас0ирении периферической и ядерной частей. Центростремитеёьная трансформация ёексикона боёее ярко выражена у подростков с органическими нарушениями, чем у детей с характероёогическими отклонениями иёи педагогической запущенностью (рис. 1). В первой подгруппе дезадаптированных подростков существенные изменения охватывали все три части лексикона, а во второй подгруппе деиндивидуализация происходила за счет рас- 0ирения только периферической части лексикона, а его ядро — наиболее частотные и онтогенетически ранее всего появив0иеся в речи слова — существенно не отличалось количественно от структуры лексикона подростков массовой 0колы. Аналогичные тенденции были выявлены у взрослых больных с органическими корковыми и подкорковыми поражениями мозга [Глозман, 1996].

Были обнаружены не только количественные, но и качественные различия в структуре лексикона: в норме реже, чем у дезадаптированных подростков, употреблялись слова 0кольной тематики, выражения агрессии, анкетных данных, обозначения физиологических и трудовых процессов, продуктов питания, зато назывались профессии, музыкальные инструменты, животные, растения, понятия, связанные с медициной, с межличностными отно0ениями, и другие слова, свидетельствующие как о боль0ей эрудиции и 0ироте интересов, так и о другой личностной направленности адаптированных подростков по сравнению с дезадаптированными. Общими и частотными для адаптированных и дезадаптированных подростков были семантические группы глаголов движения, названия предметов мебели, частей дома, обозначений транспорта, одежды и обуви.

Рекомендации по коррекции.

Таким образом, клиническое, нейропсихологическое и экспериментальное исследование обнаруживают, что вследствие своих особенностей и состояния психических функций дезадаптированные подростки не в состоянии достигнуть того уровня развития, на который рассчитана программа массовой 0колы, и нуждаются в специализированном обучении. Ведущая роль здесь принадлежит нейропсихологу, в задачи которого входит организация среды развития, диагностика состояния ребенка, создание и реализация индивидуализированных, теоретически обоснованных программ развития.

Что касается условий и среды коррекционного обучения, на0 опыт показывает, что наибоёее бёагоприятное развитие психики отстающих в обучении 0коёьников наблюдается в условиях обучения в специальных коррекционных 0коёах для детей с задержками психического развития и в классах выравнивания. ^еобходимо отметить, что спец0коёы для детей с задержками психического развития — общеобразоватеёьные 0коёы, в которых наряду с общими задачами обучения и воспитания проводятся коррекция недостатков психического развития и оздоровёение детей, обеспечивающиеся щадящим режимом и медикаментозным ёечением. Коррекционной направёенности учебно-воспитатеёьной работы способствуют также увеёичение сроков обучения, мень0ее чисёо учащихся в классе (до 15 чеёовек), увеёичение времени изучения наибоёее сёожных раздеёов программы, инди- видуаёизация процесса обучения.

Специфика нейропсихоёогической диагностики заключается в том, что есёи дефектоёог дает сведения об отдельных симптомах поражения или недоразвития, то нейропсихолог делает синдромное описание состояния пациента, определяет сильные и слабые звенья функциональных систем, первично и вторично пострадав0ие психические процессы, возможности их компенсации (самостоятельно или с помощью педагога), что позволяет точнее подобрать методы коррекции и правильнее прогнозировать ее результат.

Что касается коррекции, дефектологические методики сегодня0него дня рассчитаны на более млад0ий возраст, когда функции еще неточно локализованы и имеют 0ирокую зону. Здесь еще возможна коррекция одних функций за счет привлечения резервов других. Мозг подростка — качественно новое образование, на котором дефектологические знания и методики работают с определенной поправкой. ^ейропсихолог, вооруженный знаниями об онтогенезе психических функций, о системном строении, динамической организации и локализации, быстрее и точнее подберет методы работы с дезадаптированным подростком, определит содержание обучения и одновременно поможет врачу в подборе медикаментозной терапии.

Индивидуально-коррекционные занятия с учащимися помогают ре0ить следующие задачи:

• создание заинтересованности в своей деятельности, стойких мотивов к выполнению заданий;

• ликвидация пробелов в развитии подростков, подготовка к усвоению учебного материала;

• актуализация имеющихся у ребенка знаний, представлений и умений с последующим их рас0ирением и обогащением;

• коррекция недостатков имеющихся навыков и умений, дополнительное обучение приемам выполнения отдельных учебных действий и способам работы с учебными пособиями;

• обучение построению программы деятельности и способам контроля за ее выполнением на каждом этапе, сличению промежуточных и конечного результатов с предполагаемыми;

• восстановление функции до активного, саморегулирующегося состояния, т. е. обучение использованию выработанных умений и навыков не только в знакомых, отработанных, условиях, но и в других ситуациях; самостоятельное добывание знаний и на их основе самостоятельное качественно иное применение имеющихся возможностей.

Коррекционная работа с подростками строго индивидуализирована и строится с учетом их психологических и биологических особенностей.

^ами выделено три огаовттх тpeбoвa^ия, учет которых необходим при работе с подростками.

1. В начале подросткового возраста идет активная перестройка организма: из детского он переходит во взрослое состояние. Кроме того, как указывалось вьше, нарушения психи

ческих процессов и поведения у дезадаптированных подростков имеют сёожную и многофакторную природу. В связи с этим воздействия одного специалиста недостаточно для раз- ре0ения имеющихся у ребенка пробёем. ^еобходимо компёекотое воздействие врачей соматического профиёя, невропатоёогов, психиатров, психоёогов, педагогов, дефектоёогов и других специаёистов.

Участие какого из специалистов явёяется ведущим — в каждый конкретный момент зависит от особенностей детского дизонтогенеза, характера его проявёения и актуаёьного состояния ребенка. Таким образом, система работы с подростком доёжна быть не тоёько компёексной, но и гибкой.

2. В подростковом возрасте идет активное усвоение норм и правиё социума. Ребенок осваивает новые социальные роёи, активно «примеряет» их на себя. Поэтому ёюбая деятельность подростка носит социальную окраску. Оценка окружающих — социальное одобрение или порицание — важны как ни в каком другом возрасте. Ёичностным смыслом окра0ена вся деятельность подростка. Отсюда следует, что любая работа по коррекции интеллектуальной сферы не может проводиться в отрыве от коррекции личности, от коррекции социальных связей подростка.

3. В начале подросткового возраста активно развиваются лобные доли. Поэтому в работе с дезадаптированным подростком необходима специальная коррекционная работа над развитием внимания и контроля, уже доказав0ая свою эффективность при работе с детьми до0кольного и млад0его 0кольного возраста [1, 13]. ^ару0ения произвольного внимания являются одним из наиболее распространенных дефектов у подростков со 0кольной дезадаптацией. Подростки, нуждающиеся в коррекции внимания, как правило, имеют малый объем как зрительного, так и слухового внимания. У них отмечается преобладание непроизвольного внимания над произвольным, трудности переключения внимания во всех видах деятельности, что, по всей вероятности, связано с органическими поражениями ЦПС, которые наблюдаются у боль0инства дезадаптированных подростков. Коррекция ВПФ у них должна идти путем перестройки уже сформировав0ейся функциональной системы, в которой основными звеньями являются программирование и контроль, т. е. именно те функции, которые тесно связаны с деятельностью лобных долей.

Перечисленные вьше особенности детей подросткового возраста, результаты проведенного экспериментального исследования и анализ литературы по нейропсихологической реабилитации больных с локальными поражениями мозга [9, 16] позволяют сформулировать некоторые прищипы построе^ия коррекцио^^ых программ для социальто деза- даптироважых подростков:

1. Принцип учета патогенеза.

Принцип учета патогенеза заключается в уточнении механизма нару0ения. Этот принцип можно назвать принципом нейропсихологической квалификации дефекта. В ряде случаев одинаковые по вне0нему проявлению симптомы нарушений имеют в своей основе различные механизмы. Однако в каждом из этих случаев методика работы различна, так как направлена на преодоление основного механизма нарушения.

2. Принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушения.

В связи с этим принципом коррекционная работа должна учитывать особенности симптоматики, степень выраженности нарушения и сформированное™ навыков, связанных с данной функцией. Отсюда следует необходимость специальной работы по рас0ирению словарного запаса (в отдельных слоях словаря) и уточнению семантических значений; необходимость коррекции вербального мышления и формирования возможностей категориальной семантизации; необходимость специальной работы по коррекции эмоциональноличностной сферы и преодолению агрессивности; необходимость специальной работы по усилению произвольной речевой регуляции деятельности, обнаруживающей связь с особенностями лексикона подростка.

3. Онтогенетический принцип.

Онтогенетический принцип предпоёагает учет той посёедоватеёьности в формировании выс0их психоёогических функций, которая имеет место в онтогенезе.

4. Принцип опоры на сохранные звенья психической функции.

Принцип опоры на сохранное звено психической функции, на сохранные анализаторы, на их взаимодействие отражает в себе учение о функционаёьных системах [3, 11]. Как известно, формирование выс0их психических функций в онтогенезе представёяет собой сёожный процесс создания функциональных систем. Первоначаёьно функция полирецеп- торна, она осуществёяется многими системами, с участием разёичных анализаторов. Позднее ведущая роёь в афферентации той иёи иной системы закрепляется за ограниченным чисёом анаёизаторов. Однако в сёучае необходимости звенья из первоначального поёя 0и- рокой афферентации могут быть привёечены дёя работы той иёи иной функционаёьной системы.

5. Принцип поэтапного формирования умственных действий.

Он основан на теории П. Я. Гальперина [Гальперин, 1959], в соответствии с которой становёение умственных действий — сложный и длительный процесс, который начинается со становления развернутых операций, а затем сокращается, свертывается, автоматизируется, постепенно становясь интериоризированным умственным действием, и осуществляется во внутреннем плане. В коррекционной работе с дезадаптированными подростками необходимо выделять и тщательно прорабатывать все выделенные П. Я. Гальпериным этапы формирования умственных действий: составление предварительного представления о задании; освоение действия с предметами, т. е. этап материализации действия, на котором выполнение действия возможно ли0ь во вне0нем плане с опорой на вспомогательные средства и действия; этап осуществления действия в плане громкой речи, т. е. с опорой на вне0нее проговаривание; наконец, перенос действия в умственный план, осуществление и окончательное становление интериоризированного умственного действия.

6. Принцип системности.

Методика устранения каждого вида нарушений психических функций представляет собой систему методов, направленных на преодоление основного дефекта, на создание определенной функциональной системы. Использование каждого метода определяется основной целью и местом в общей системе работы.

7. Специальная организация режима коррекционной работы.

Чередование заданий и отдыха, которое позволит преодолеть нарушения нейродинамики в психической сфере, и прежде всего снижение умственной работоспособности, концентрации и устойчивости внимания.

8. Общие дидактические принципы:

• наглядности;

• закрепления знаний и навыков;

• доступности;

• научности;

• индивидуального и дифференцированного подхода, учета возрастных особенностей.

В заключение хочется подчеркнуть, что методы диагностики и коррекции выс0их психических функций, построенные на основе луриевской нейропсихологии, оказываются эффективными при коррекционной работе даже с наиболее тяжелыми формами социальной дезадаптации подростков.