Обобщенная модель познавательной деятельности индивида

А. И. Назаров, кандидат психологических наук

Идет ли речь о познавательной деятельности (приобретении нового знания) или о познавательных процессах (ощущении, восприятии, мышлении), психолог, как правило, либо вторит философу, либо рассматривает только конкретную деятельность, имеющую специфическое предметное содержание и специфический набор реализующих ее действий и операций. Подражание философу с привлечением таких понятий, как «отражение», «чувственное», «рациональное», «эмпирическое», «теоретическое» и т. д., указывает на то, как следует понимать познавательную деятельность вообще, но ничего, естественно, не прибавляет к знанию ее психологической специфики, оставаясь бесплодным идеологическим ритуалом, чем-то вроде марша на церемонии бракосочетания в районном загсе. Другое дело — конкретная деятельность, например усвоение понятия количества, формирование умения считать в уме, обучение приемам геометрического мышления. Здесь психолог демонстрирует чудеса изобретательности и творчества, которые только он как психолог и может совершить. Но вот рано или поздно обнаруживается досадное обстоятельство: познавательный аспект деятельности поддается концептуальной репрезентации только в эмпирических терминах, т. е. через те частные элементы, которые присущи именно данной деятельности. Отечественная психология накопила огромное множество таких конкретных исследований. Можно ли обобщить их, оставаясь психологом и не заимствуя философских понятий, которые на чужой территории превращаются в пустые абстракции?

Этот вопрос возник у меня после прочтения нескольких лекций по общей психологии студентам разных специальностей, в том числе и психологам. Каждый раз я чувствовал, что традиционная форма изложения материала по таким темам, как «Ощущения и ленинская теория отражения», «Виды познавательной деятельности», «Принципы материалистической психологии» и т. д., наталкивается на полное ее неприятие и безразличие как к тем «важнейшим» философским основаниям, о которых следует говорить в первую очередь, так и к тем конкретным исследованиям, которые излагаются потом. Диалектический материализм для нефилософов оказывается бессодержательным, а репрезентация психологии познавательной деятельности на материале детсадовского и школьного обучения производила слабое впечатление на людей, испытывающих на себе все прелести обучения в высшей школе и уже давно овладевших навыками письма, понятием количества, общими приемами решения арифметических задач, разными формами мышления. Все высшее (в смысле Л. С. Выготского) у этих людей уже сформировалось, но житейских психологических проблем от этого не убавилось.

Ясно, что когда речь идет о познавательной деятельности, не начинающейся с нуля, а опирающейся на относительно широкую базу знаний, которыми владеет индивид, главным становится уже не процесс формирования (например, умственных действий), а оперирование материалом — как тем, который подлежит усвоению, так и тем, который входит в сложившуюся систему знаний индивида. Но как раз этот аспект познавательной деятельности не был аттрактором для психологов, застрявших на генетическом принципе анализа психических процессов. Зато во всей своей полноте и сложности он предстал совсем в другой области — в искусственном интеллекте, так называемой инженерии знаний, вообще в деле создания многих компьютерных технологий. Не заставили себя ждать и первые разработки проблемы форм представления (репрезентации) знаний, имеющей, как мы увидим позже, непосредственное отношение к указанному аспекту. Несмотря на разнообразие предложенных решений (продукционные системы, фреймы, семантические сети, логика предикатов, нечеткие множества), все они основаны на идее логически организованной структуры знаний. Но если для психолога очевидно, что логическая форма репрезентации живого знания отнюдь не единственная [Зинченко, 1998], то для инженера других форм просто не существует. Конечно, логизм — существенный атрибут знания, но едва ли это может оправдать тот логический фетишизм, которым пронизаны все инженерные концепции форм представления знаний. Ведь существуют не только до-, но и послелогические формы разумной деятельности.

Все это побуждает переосмыслить понимание познавательной деятельности и создать такую ее концептуальную модель, в которой философский, психологический и технический аспекты были бы представлены не как разные предметы разных дисциплин, а как различные явления одной и той же сущности. О некоторых ориентирах на пути решения этой задачи я и хочу рассказать уважаемому читателю.

* * *

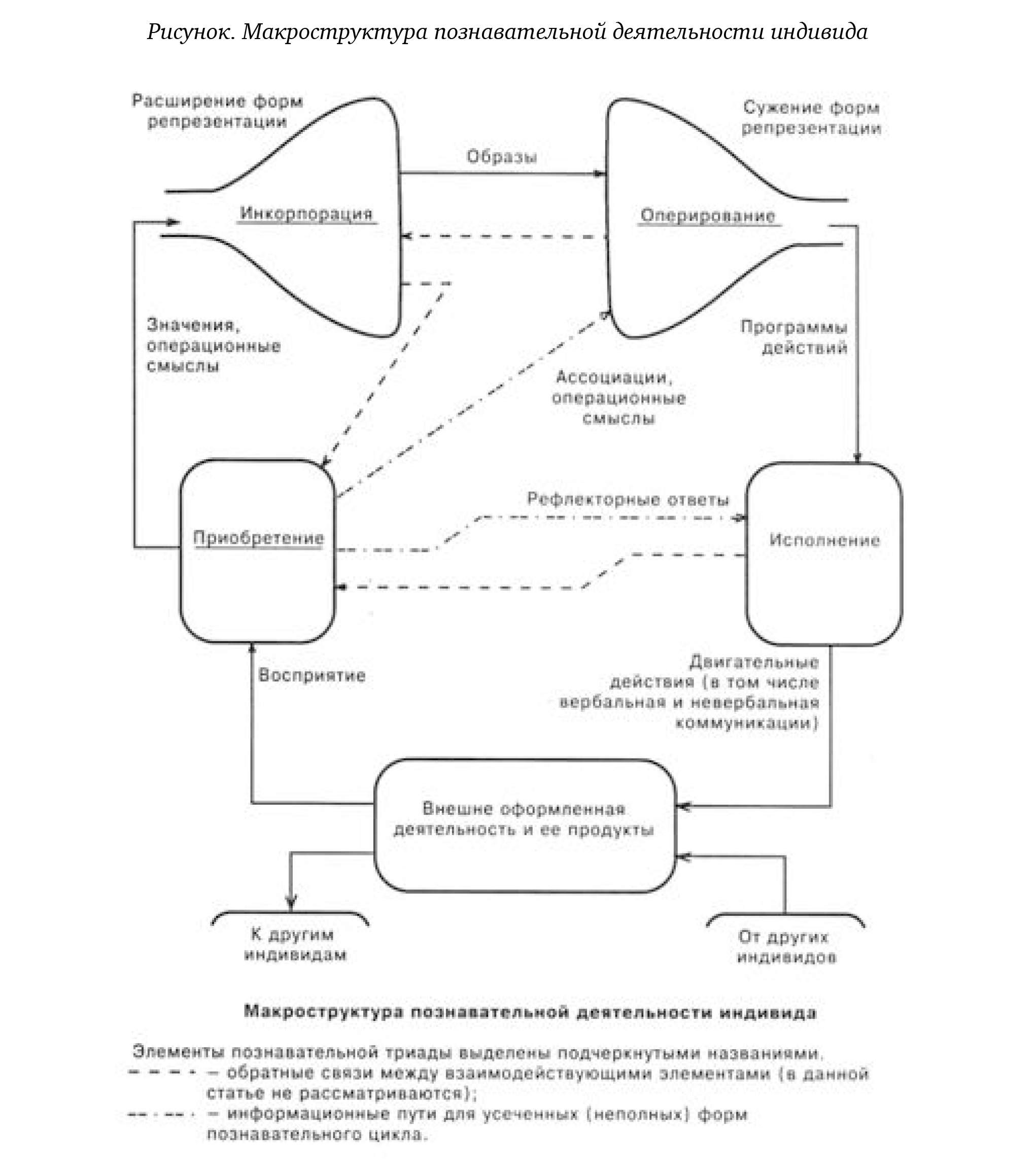

Начнем с рассмотрения макроструктуры познавательной деятельности. Ее можно представить в виде триады, образуемой взаимодействием трех относительно самостоятельных этапов (см. рис.) — приобретения, инкорпорации и оперирования. На этапе приобретения происходит восприятие привходящей информации, абстрагирование значений и предварительное понимание воспринятого материала. На этапе инкорпорации приобретенный опыт осмысливается и встраивается во внутренний мир индивида, принимая разнообразные субъективные формы репрезентации. На этапе оперирования осуществляется построение действия или деятельности индивида с частичной или полной объективацией личного опыта, т. е. обратным преобразованием субъективных (внутренних) форм репрезентации во внешние (объективные) формы. Более подробно о каждом этапе будет сказано ниже. Сейчас остановимся на некоторых общих соображениях.

1. Изображенная на рисунке триада представляет собой замкнутую структуру, которая может начать свое функционирование или остановить его на любом из трех этапов. Конкретное место начала или остановки определяется текущими условиями деятельности и ее содержанием.

2. Все этапы триады равноправны, ни один из них не является командным, и между ними имеется двухсторонняя (диалоговая) связь. Здесь нет наперед заданной последовательности, определяющей очередность работы каждого этапа; такую последовательность можно установить только post factum, после завершения познавательного цикла.

3. Познавательный цикл может быть неполным и состоять из двух или даже одного этапа. Структурная полнота познавательной деятельности (количественно она равна числу задействованных этапов), а также конкретная конфигурация этой структуры (возможны 7 таких конфигураций) определяют один из показателей психологического качества данной деятельности.

4. Отдельный этап реализуется специфическим для него набором операций, взаимодействующих с внекогнитивными структурами и процессами (память, эмоции, мотивы); благодаря такому взаимодействию эти три системы, с одной стороны, задают начальные усло

вия, или психологический фон, на котором организуется познавательный процесс, а с другой — сами подвергаются модификации под влиянием продуктов познавательной деятельности. Оперативный состав реализаций будет рассмотрен отдельно для каждого этапа.

5. По отношению к внешней среде триада, как сугубо внутренняя система, может быть либо открытой, либо закрытой. В первом случае возможны три варианта: открытие по входу (через восприятие внешних воздействий), открытие по выходу (через внешние действия) и одновременное открытие входа и выхода. Соответствующие примеры: для первого варианта — созерцание природы, слушание музыки или доклада; для второго варианта — написание текста, подсчет предметов с помощью движений руки (здесь восприятие выполняет не познавательную, а техническую функцию, участвуя в регуляции двигательных актов); для третьего варианта — чтение текста, ощупывающие движения руки.

Теперь в общих чертах рассмотрим содержание каждого этапа. Начнем с этапа приобретения. В качестве конкретного материала познавательной деятельности выберем текст. Последний будет интересовать нас только как материальный носитель некоторого фрагмента знания, поэтому ни содержание текста, ни форма его представления (письменная, печатная, устная или электронная) не имеют существенного значения. С этой точки зрения в тексте есть все элементы, которые так или иначе затрагивают главные психологические моменты познавательной деятельности. (Интересна аналогия, обнаруженная и захватывающе представленная В. П. Зинченко в его недавней книге «Живое знание»: человек и мир как текст.)

Текст — это не только исходный пункт познавательного действия. С ним связано и то конечное содержание, к которому это действие должно найти дорогу. Явный, непосредственно данный, чувственно доступный материал (буквы, слова, предложения, пространственная форма) и неявная, пока еще неощутимая суть (то, что постигается работой рассудка и разума) — все это определяет динамику познавательного процесса, смысл которой заключается в том, что в деятельности индивида происходит обращение исходного противоречия: неявная суть становится явной для сознания, но уже в других, нетекстовых чувственных формах. Такая динамика может переживаться субъектом по-разному — от полного слияния процессов чтения и понимания (в случае простого, компетентного текста) до трагедии их полной несовместимости, когда даже сверхвнимательное и многократное прочтение не приводит к пониманию.

Здесь следует отметить еще одно важное обстоятельство. Для всех, кто читает текст, он является исходным пунктом познавательного процесса. Но есть только один автор (иногда коллективный) текста, для которого последний служит конечным продуктом деятельности. И для автора не существует проблемы выявления сути текста: она осталась у него в голове. С возникновением текста единство сути и явления, содержания и формы, идеи и ее чувственного воплощения, как оно представлялось внутреннему взору автора, распалось, и оба члена союза превратились в две независимые автономии: одна — в виде субъективной идеи, другая — в виде объективной материи, вернее одной из ее разновидностей. Именно материи, и ничего более. Только в таком материальном, безыдейном качестве текст предстает перед читающим его.

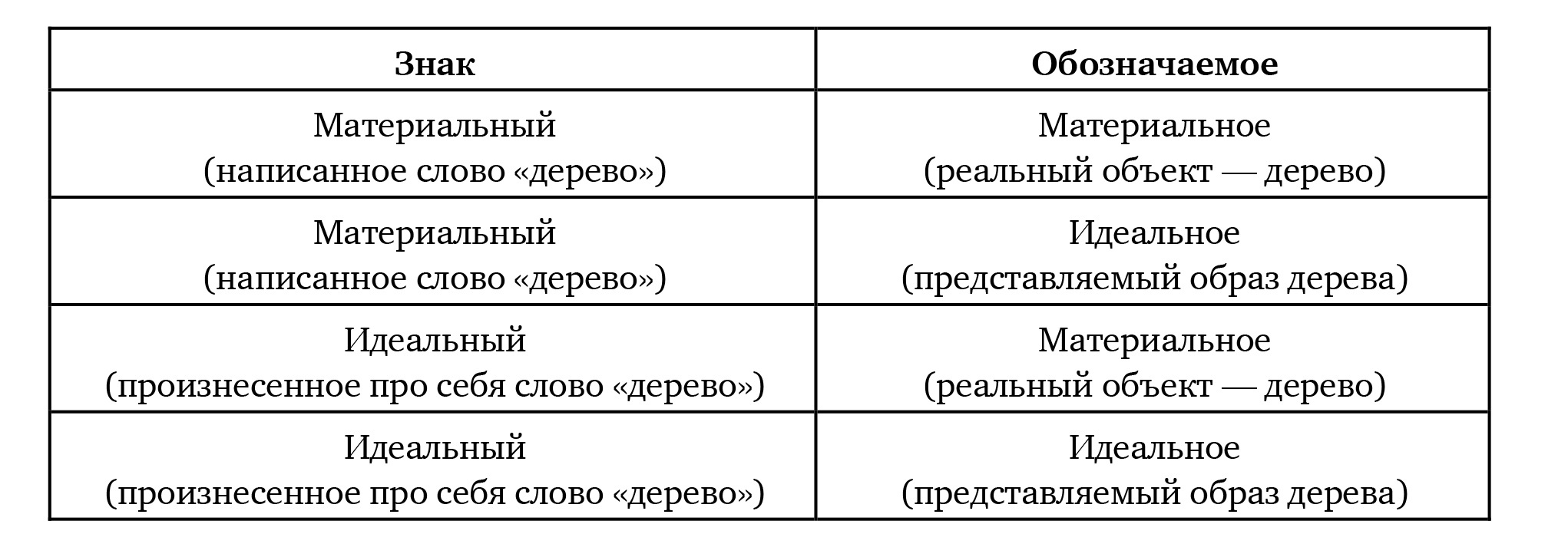

Восприятие текста как материального объекта — одна из первых оперативных составляющих процесса приобретения. В силу устройства органа восприятия (зрительного, слухового или тактильного) человек может воспринимать текст только отдельными фрагментами — обычно по одному или по два слова (по крайней мере при внимательном чтении содержательного материала). В процессе чтения образуется длинная последовательность таких фрагментов. Далеко не каждому и не всегда удается удержать в памяти эту последовательность точно в том виде, в каком она была воспринята: объем нашей кратковременной памяти ограничен, а при непрерывном поступлении в нее данных между ними возникает интерференция, в результате которой происходит потеря информации. Одним из способов преодоления ограниченных возможностей сенсорной памяти (т. е. памяти, в которой материал хранится точно в той чувственной форме, в какой он был воспринят) является повторение — специфически человеческий прием, относящийся к теме памяти, которую здесь мы рассматривать не будем. Известен другой путь преодоления мнемической проблемы — переход от сенсорной репрезентации материала к семантической, т. е. представление его в виде системы значений и смыслов. Эту вторую оперативную составляющую этапа приобретения в дальнейшем будем называть семантизацией. В современной психологии понятия «значение» и «смысл» настолько усложнились, что во избежание погружения в концептуальную трясину мне кажется лучше пользоваться их прагматической интерпретацией. При этом оба понятия я буду относить только к текстовому материалу. Итак, значение — это идеальная (т. е. нематериальная) связь между двумя независимыми содержаниями, одно из которых (знак) несет информацию о другом (обозначаемом). И знак, и обозначаемое могут быть как материальными, так и идеальными, но связь между ними всегда идеальна. Здесь возможны четыре варианта.

Обратим внимание на первый вариант, когда устанавливается идеальная связь между двумя до этого независимыми материальными содержаниями. Человек может воспринимать слово «дерево», как и сам реальный объект — дерево, но не знать о существовании значащей связи между ними. В такой ситуации находится, например, ребенок, еще не умеющий читать, или иностранец, не знающий русского языка; такие случаи встречаются и при некоторых заболеваниях мозга (асемия). Даже человек, уже владеющий солидным словарным запасом, может встретиться с «незнакомыми» словами, хотя сами по себе обозначаемые ими содержания могут быть ему известны. Все это говорит о том, что, во-первых, семантическая связь между двумя содержаниями не заключена ни в одном из них, взятых по отдельности; во-вторых, что эта связь существует только идеально, в конечном счете только в сознании индивида. Нет значений вне индивидуального сознания. Это положение относится и ко всем прочим вариантам сочетаний знака и обозначаемого.

Здесь необходимо объясниться. В философии диалектического материализма преимущественно принимается во внимание внеиндивидуальный аспект значения, его объективность, независимость от индивидуального сознания. Значение в виде своего материального носителя выступает для субъекта внешним образцом, в котором заключен некоторый фрагмент социального опыта. Индивид имеет дело с «готовыми» значениями, которые нужно только извлечь, усвоить и которыми нужно овладеть. Психология начинается после «готового» значения, которое, войдя в сознание конкретного индивида, обрастает субъективными атрибутами. Эта философско-психологическая иерархия лучше всего представлена словами А. Н. Леонтьева:

«...значения ведут двойную жизнь. Они производятся обществом и имеют свою историю в развитии языка, в развитии форм общественного сознания. В этом объективном своем бытии они подчиняются общественно-историческим законам и вместе с тем внутренней логике своего развития.

При всем неисчерпаемом богатстве, при всей многосторонности этой жизни значений. в ней остается полностью скрытой другая их жизнь, другое их движение — их функционирование в процессах деятельности и сознания конкретных индивидов, хотя посредством этих процессов они только и могут существовать» [Леонтьев, 1975, с. 147].

Я выделил последние слова в этой цитате, поскольку, на мой взгляд, они логически несовместимы с тезисом об объективном бытии значений. Если значения пребывают в «объективном своем бытии», то как они могут жить «полностью скрытой другой их жизнью»? Этот вопрос легко перевести в плоскость соотношения категорий явления и сущности или вовсе причислить к объективному бытию и эту скрытую жизнь (говорят же сейчас о «бы- тийности сознания»). Но это уже область чистой философии. Отметим лишь следующее. Упомянутая А. Н. Леонтьевым двойственность значения не является атрибутом самого значения. Она обнаруживается лишь при теоретическом анализе значения, когда оно выступает не как потенциальный продукт познавательной деятельности, а как ее виртуальный и абстрактный объект. Для познающего индивида, еще не знающего данного значения, последнего просто не существует до выполнения определенных действий, хотя это значение кем-то, кому оно известно, и представлено в виде знака. Но знак — это еще не значение, а лишь материал для деятельности, либо воплощающей, либо воссоздающей это значение. Последнее в обоих случаях всегда остается в субъекте (по крайней мере в разных субъектах), в идеальном плане.

Вопрос о том, где локализовано значение, в сознании субъекта или вне его, или в том и другом, имеет не только сугубо теоретический аспект. Мне кажется, что стихийная вера инженеров в объективность и внесубъектность значения во многом определяет тот логический фетишизм, который заводит в тупик работы по созданию компьютеризованных форм представления знаний и так называемых интеллектуальных систем. Но это тема для другого разговора.

Отрицание внесубъектности значения приводит нас к обескураживающему вопросу: как же происходит «извлечение» значения из текста, если последний в своей сенсорной репрезентации не содержит значения? Да и при чем здесь в таком случае текст? Кавычки здесь не случайны: раз значение извлекается, значит, оно уже там (в тексте) есть, а с этим мы не согласны. Нельзя согласиться и с тем ответом на поставленный вопрос, который можно считать традиционным для кибернетического подхода: при восприятии текста происходит декодирование знака. В строгом смысле кодирование и декодирование — это оперирование знаками безотносительно к их значениям. Машинный перевод текста с одного языка на другой — это декодирование, и в этом причина, мягко говоря, низкого качества такого перевода, а то и полной его бессмыслицы. Чтобы перевести английское forest в русское «лес», машине ничего не нужно знать о том, что это такое: значение, которое связывает эти два знака, находится вне них, оно осталось в голове программиста. Правда, машина может предложить еще один вариант перевода (например, «заповедник»), а какой из них выбрать — разбирайтесь сами. Кстати, выбор значения имеет прямое отношение к предмету нашего разговора. Полисемия слова, являющаяся камнем преткновения для машинного перевода, легко (по крайней мере, в случае знакомых слов и доступного для понимания текста) преодолевается человеком даже при очень беглом чтении: из нескольких значений слова мы практически мгновенно схватываем то, которое адекватно передаваемому содержанию. Чтобы понять, как это, возможно, вернемся к нашему основному вопросу, сформулировав его, с учетом приведенных замечаний, несколько иначе: как приобретается значение?

В нашем контексте термин «приобретение» имеет двоякое содержание. Это может быть впервые появляющееся в сознании, новое для данного субъекта значение или же это извлечение из памяти знаемого значения по его воспринимаемому признаку (знаку). В свою очередь, новое значение может иметь два источника: опыт других людей, передаваемый, например, посредством текста, или собственную творческую деятельность индивида. Указанные источники определяют разное психологическое содержание операций семантизации, поэтому есть смысл выделить три типа значений: постигаемые, знаемые и создаваемые. Постижение значения имеет место, например, при знакомстве с новым, неизвестным для нас словом или каким-либо другим знаком. Есть только три варианта постижения: или обратиться к соответствующей литературе за разъяснениями, или расспросить того, кто знает это слово, или заново перечитать предшествующий и последующий фрагменты текста, чтобы самостоятельно «догадаться» о значении нового слова. В любом из этих вариантов мы реконструируем неизвестное значение, воспринимая знакомые слова и оперируя извлеченными из нашей памяти, т. е. знаемыми значениями. Мы не берем значение извне, пересаживая его в нашу голову и добавляя к нему субъективные «прибамбасы», а создаем его для себя заново, используя внешний и внутренний материал. При этом мы закрепляем за новым знаком то значение, которое возникло в нашем сознании в результате рекомбинации знае- мых значений. Обратите внимание: рекомбинации значений, а не словесных знаков, которые сами по себе ничего не порождают, что бы об этом ни говорили разного рода символисты. Иначе говоря, не значение извлекается из слова (в данном случае — нового), а слово (уже готовое, то, которое перед нашими глазами, или же слышимое) привлекается к новому значению, возникшему в нашем сознании в результате рекомбинации. Последняя возможна потому, что в невербальном опыте содержится гораздо больше информации по сравнению с той, которая вербализуется в сознании. Вообще, невербальная информация так относится к вербальной, как внешний мир к его субъективному образу: первый гораздо богаче, и, обращаясь к нему, мы расширяем объем наших знаний; точно так же, обращаясь к невербальному опыту и рекомбинируя его, мы обогащаем поле значений, к которым приобщаем новые слова.

Может возникнуть впечатление, что, противопоставляя психологическую версию семантических операций общепринятой философской и лингвистической, мы сталкиваемся с проблемой яйца и курицы. Действительно, как же воспринимаются самые первые слова, когда в памяти еще нет знаемых значений (скажем, у малыша, который только учится говорить)? Чтобы уйти от этой логической ловушки, нужно учитывать два обстоятельства, хорошо известные из литературы по детской психологии (см., например: [7, с. 259—284]). Во- первых, значение слова раскрывается не только с помощью других слов: ребенок понимает (по крайней мере частично) речь взрослого еще задолго до того, как научится пользоваться ею. Во-вторых (и этим отчасти объясняется первое), одно и то же значение имеет множество различных репрезентаций; В. П. Зинченко называет это «вавилонским столпотворением языков» [5, гл. 4]. Поэтому к полисемии слова следует добавить еще и полизнаковость значения, в силу чего непонятное слово всегда может быть представлено в виде нескольких равноценных комбинаций знаемых вербальных и невербальных знаков.

При восприятии знакомых слов текста далеко не всегда осознается значение каждого из них, особенно во время беглого чтения. И это не случайно. Дело в том, что, загружая кратковременную память и сознание последовательностью отдельных значений, мы затрудняем себе работу по уяснению смысла, которое требует симультанного (одновременного) охвата нескольких, иногда не только единиц, но и десятков значений. С подобными затруднениями часто сталкивается ребенок, который еще не научился хорошо читать: долго задерживаясь на каждом слове и понимая значение каждого из них, он не может сразу схватить смысл прочитанного, который или так и остается непознанным, или, если у ребенка хорошая память и текст не очень длинный, может реминисцировать спустя какое-то время. То же самое наблюдается на том этапе овладения иностранным языком, когда требуется перевод на родной язык каждого прочитанного слова. Еще одна интересная аналогия, свидетельствующая о реципрокности соотношения между значением (частью) и смыслом (целым): при зрительном восприятии узким полем (1-3 угловых градуса) значительно затрудняется, а иногда и вовсе становится невозможным узнавание даже хорошо знакомой сцены или картинки. Все это обусловлено природой смысла, построение которого входит составной частью в процесс семантизации.

Смысл — это соотношение нескольких (по крайней мере двух) значений. Отдельность, независимость, даже абсолютная автономия являются существенными атрибутами значения. Оно дискретно и аналитично. Благодаря значениям непрерывный и целостный мир (как объективный, так и субъективный) представлен нашему сознанию дифференцированно, в виде вербальных или невербальных обозначений предметов, явлений, событий. В отдельно взятом слове нет смысла, есть только значение. Смысл появляется при включении слова в некоторый контекст. Благодаря смыслу в сознании восстанавливается та целостность, которая была утрачена в значениях. Так называемое «единство сознания» (В. Вундт) не трансцендентально (И. Кант), да и вообще оно коренится не в сознании, которое столь же синтетично, сколь и аналитично, а в смысловом строении нашего внутреннего опыта.

Объединение нескольких значений в одну смысловую единицу, или смыслообразование, — сложный процесс. С одной стороны, он подчиняется определенным правилам грамматики и логики, которые мы усваиваем еще в детстве, обучаясь говорить, читать и писать. Например, очень важно для легкого и быстрого осознания смысла соблюдать известную последовательность слов, варьирование которой допускается лишь в ограниченных пределах. В последовательности «в романтизма моей период это мистический был жизни» гораздо труднее увидеть смысл, чем в последовательности из тех же слов «это был мистический период романтизма в моей жизни». Вся грамматика и стилистика любого языка построены так, что они способствуют быстрому смыслообразованию. Этой же цели служат пространственная организация и печатное оформление текста (разбивка его на озаглавленные разделы, абзацы, использование разных шрифтов и т. п.). С другой стороны, этих правил и приемов часто оказывается недостаточно, чтобы произошло осмысление, пусть даже запоздалое. Это в равной степени относится и к научным, и к художественным текстам, и к устной речи. Иногда мы постигаем смысл отдельных фрагментов текста (предложений или даже абзацев), но не можем сложить из этих частных смыслов единое целое, образующее сквозную идею текста. Почему так происходит? Отчасти это объясняется все теми же ограничениями объема кратковременной памяти, особенно когда нужно удерживать в ней более десятка слов. Многие младшие школьники не могут справиться даже с простой арифметической задачей именно по этой причине: они не в состоянии не то чтобы осмыслить задачу, но даже удержать в сознании одновременно все ее условия, к тому же часто зашумленные не относящимися к делу словами. Но есть и другая веская причина, связанная со смысловой организацией опыта индивида.

Дело в том, что на формальных основаниях грамматики, стилистики и житейской логики покоится лишь первый, если не нулевой, уровень многоэтажной иерархии смыслов. Это уровень штампов и синергий, только не двигательных, о которых писал Н. А. Бернштейн, а умственных, ментальных; здесь различие в «субстанциях», а не в атрибутах, главным из которых является стереотипность, в нашем случае стереотипность семантизации. Штамп есть штамп, так что, пожалуй, все сказанное об этом Н. А. Бернштейном применимо и к семантическим стереотипам (попробуйте это сделать, будет очень интересно). Не впадая в искушение подробнее остановиться на актуальной теме шаблонности массового менталитета, отмечу лишь одну важную особенность этого уровня: его смыслы охватывают небольшие количества значений, образуя довольно многочисленную группу относительно автономных операционных смыслов, которые в дальнейшем будут использоваться для формирования смыслов более высоких уровней на этапе инкорпорации. Грамматика и синтаксис не идут дальше отдельного предложения, в котором в среднем не так уж много слов. (Современный читатель, кстати, предпочитает короткие предложения, будучи, по-видимому, не в силах оторваться от базового уровня штампов и синергий.) А формальная логика, лежащая в основе всей бюрократии и рассудочного мышления, оперирует силлогизмами, состоящими из трех или немногим более высказываний. Такое ограничение «смыслового объема» необходимо и разумно, если операционные смыслы применяются как вспомогательные средства. Без них было бы невозможно нормальное межиндивидуальное общение, в том числе и обмен знаниями. Операционные смыслы, наряду с другими психическими образованиями, в частности установкой, помогают быстро преодолевать проблему полисемии слова: они а priori ограничивают круг значений, осознаваемых во время чтения текста, оставляя для этого только наиболее часто употребляемые нами, привычные. Они же позволяют нам узнавать слова или даже фразы по очень небольшому минимуму сенсорных признаков (вспомним опыты со сверхкороткой экспозицией значимых слов, незавершенных слов и фраз; игнорирование пропусков букв в слове или слов в предложении при беглом чтении; восприятие зашумленных изображений и т. п.). Иногда из этого делается вывод о примате смысла над значением, даже о первичности смысла и вторичности значения или о первичности целого (например, зрительного гештальта) по отношению к его части. Но здесь непременно нужно иметь в виду относительность этой первичности: в замкнутом цикле взаимодействия между значениями и смыслами вопрос о том, что чему предшествует или является определяющим, едва ли можно считать принципиальным и решать его подобно основному вопросу философии. Здесь все зависит от конкретных обстоятельств: какими операционными смыслами владеет данный индивид, есть ли необходимые и достаточные условия для их инициации. Признание же того факта, что не только операционные, но и инкорпоративные смыслы (о них речь будет идти ниже) возникают в деятельности индивида, а не даны заранее, вообще делает упомянутый вопрос схоластическим.

И наконец, последнее. Всякий стереотип малочувствителен к ситуациям, причем до такой степени, что он может инициироваться спонтанно, без какой-либо внешней причины. Он запускается по малейшему поводу, иногда даже неадекватному. Можно приводить множество примеров из самых разных областей психологии, начиная от инстинктивного поведения животных и кончая бредом психически больного. Я упоминаю об этом свойстве стереотипов, чтобы ответить на поставленный выше вопрос о неполноте осознаваемых значений при беглом чтении текста. Теперь ясно, что для инициации операционного смысла достаточно неполного набора образующих его значений или даже очень скудного набора сенсорных признаков. Ведь узнают же милого по походке...

Что касается затруднений, с которыми индивид может встретиться в процессе смысло- образования, то они обусловлены несколькими причинами. Во-первых, неопределенностью связи между значениями и смыслом. Один и тот же смысл можно передать с помощью разных значений (парафразы). При этом один набор значений или даже одно из них может оказаться неизвестным для данного индивида. И наоборот, одни и те же значения могут инициировать разный смысл в зависимости от контекста, субъективных установок, ассоциаций и стереотипов, свойственных данному индивиду. В научных текстах такая неопределенность обычно минимизируется путем дополнительных разъяснений, строгих определений и уточнений. В художественных и особенно поэтических текстах, напротив, эта, по выражению В. П. Зинченко, свобода слова используется в максимальной степени (иносказания, подтекст, внетекстовый контекст, актуализация разных значений путем использования почти идентичных по звучанию или написанию слов и т. п.). Поэтому субъективные смыслы, возникающие у читателя, не всегда совпадают с теми, которые имел в виду автор текста. Во-вторых, может сказаться некомпетентность читателя (профессиональная, интеллектуальная или возрастная), которую иногда невозможно преодолеть даже путем введения целого ряда промежуточных значений, разве что объяснив все на пальцах. И в этом случае приобретенные смыслы будут существенно отличаться от авторских.

Мы рассмотрели три составляющие этапа приобретения знания: восприятие, абстрагирование значения и актуализацию операционных смыслов. Последние две составляющие можно объединить в одном термине «семантизация» с тремя ее возможными вариантами: неполная (представлено только значение), полная (значение + смысл) и сокращенная (смысл). Начинаясь с восприятия, приобретение на нем может и остановиться. В этом случае мы имеем чувственное познание. Семантизация частично также относится к чувственному познанию, в котором высшей формой репрезентации является представление, но все же в ней есть и элементы рационального познания.

Если отвлечься от содержания чувственного опыта и выйти на самый высокий уровень абстракции, можно отметить, что одним из важнейших продуктов чувственного познания является идеальная форма репрезентации этого опыта (независимо от источников его происхождения) в сознании индивида. Идеальное — это прежде всего дар природы, а уж потом — философская категория. Другое дело, что мы культивируем этот дар, развиваем его до такой степени, что видим в нем только культурное и теряемся в решении элементарного вопроса о том, где оно находится — в нас, вне нас или между нами. Простейшие натуральные формы идеального — образ восприятия и представление. С них все начинается, и в конечном счете все к ним возвращается — в полном согласии с законом отрицания отрицания. На этом принципиальном моменте следует остановиться особо. Нужно только договориться о терминах. К настоящему времени сложилось два различных понимания слова «образ» — образ восприятия и образ мира (в смысле А. Н. Леонтьева); иногда отождествляют образ и представление. Чтобы исключить нежелательное влияние подтекста и неадекватных операционных смыслов, я буду пользоваться тремя безусловно разными терминами: «перцепт» (образ восприятия), «представление» (в обычном его значении), «Образ» (о нем будет сказано ниже). В перцепте субъективное и объективное содержания составляют неразрывное единство: в образе восприятия мы не можем отличить, что принадлежит объекту, а что — нашему сознанию; более того, обе составляющие локализуются нами во внешнем пространстве. Подробнее и вернее всего об этом сказано А. Н. Леонтьевым [6, с. 59—60]. В представлении уже есть основание (природное, а не логическое) для непосредственного разграничения этих двух содержаний и двух субстанций, которым они принадлежат: содержание представления о предмете отличается от перцепта и локализуется, в отличие от последнего, в голове воспринимающего. Правда, таким оно становится не сразу: малыши, подобно первобытным людям, часто отождествляют представление с перцептом, и требуется накопление опыта практических действий с предметами, чтобы природная предпосылка превратилась у них в упомянутое свойство представления. В представлении субъект впервые получает в готовом виде идеальную форму репрезентации предметов и событий объективной реальности, открывающуюся для него в той мере, в какой это обеспечивается возможностями восприятия. Вместе с тем рождается и первая невербальная сигнификативная функция: представление означает предмет. Конечно, представление — это еще не знак, потому что оно и похоже и непохоже на предмет, скорее, это предвестник знака. (В. И. Ленин, критикуя в своем «Материализме и эмпириокритицизме» Маха и Авенариуса за знаковую теорию ощущений, вместе с водой выплеснул из ванночки и ребенка.) Представление, будучи идеальным дериватом перцепта, существенно отличается от него: перцепт возникает при наличии воспринимаемой реальности, тогда как представление, раз возникнув вместе с ним, затем уходит в свободное плавание и может появляться в сознании (спонтанно или произвольно) независимо от этой реальности. Но все же оно не уходит от нее далеко, сохраняя свое подобие ей. Именно поэтому перцепты и представления остаются единственными чувственными репрезентациями реальности, к которым в критические минуты возвращается заблудившееся в абстракциях сознание.

Текст, воспринимаемый индивидом, репрезентирован в его сознании не только перцеп- тами и представлениями, в данном случае вербальными. Такая репрезентация достаточна для значений. Что касается операционных смыслов и смыслов более высокого порядка, формирующихся на этапе инкорпорации, то здесь уже необходима репрезентация в форме Образа (я пишу его с большой буквы, чтобы отличить от традиционного, довольно размытого понимания). Образ — это смесь чувственного и рационального содержаний. Именно своей рациональной компонентой он отличается от представления. В чувственной форме рациональное знание находит способ своей репрезентации в сознании индивида, и этот способ является единственно возможным. Даже самые предельные абстракции представимы в виде своих названий (мы озвучиваем про себя соответствующие слова) или своих конкретных примеров; при этом, по крайней мере в норме, мы учитываем всю условность такой репрезентации, подобно тому как мы соглашаемся с условностью театрального зрелища. (Интересное обсуждение этой темы в контексте психолингвистики содержится в работе В. Ф. Петренко [9, с. 12—22].) На мой взгляд, противопоставление образных и вербальных форм репрезентации [Paivio, 1969] или образного и необразного мышления [Kosslyn, 1994] возникло на почве отсутствия понимания различия между Образом и представлением. Дело не в том, образное ли наше знание или нет, а в том, какой Образ представлен в нашем сознании в каждом конкретном случае.

Выше я определил смысл как соотношение нескольких значений. Вначале эти соотношения существуют вне индивида, как отношения между предметами и событиями внешней среды. Посредством сигнификативной функции, формирующейся в практических действиях индивида с предметами, эти отношения (уже не только между предметами, но и предметно-действенные) переносятся в идеальный план, выступая для индивида как отношения между перцептами и представлениями. Здесь нет никакой проблемы так называемой инте- риоризации: идеальное возникает вместе со своим чувственным содержанием, и в таком конкретном виде оно и существует для субъекта, ничего не подозревающего о том, что он обрел «высшую форму отражения действительности». Проблема заключается в другом. Даже в перцептах, не говоря уже о представлениях, невозможна непосредственная репрезентация целого ряда содержаний, имеющих важнейшее значение для приобщения индивида к социальному опыту. Ни в восприятии, ни в представлении не дано назначение предмета (например, орудия труда), его связь с другими предметами, которую нужно учитывать при выполнении того или иного действия. В них могут быть даны только ситуативные пространственно-временные соотношения и признаки: ближе — дальше, слева — справа, больше — меньше, раньше — позже, быстрее — медленнее. В такой чувственной репрезентации эти соотношения узнаются раньше, чем в их словесном обозначении. Малыш может правильно расположить предметы по воспринимаемому образцу или представляемой картинке, но не по словесному описанию. Вообще, ограниченность чувственного познания, по сравнению с рациональным, стала почти очевидным фактом благодаря многовековым стараниям философов. Но здесь они, к сожалению, не пошли дальше первого отрицания, в результате чего рациональное знание стало пределом возможностей человеческого интеллекта не только в их собственных глазах, но и в глазах всего остального ученого мира. Между тем психологи (здесь нужно отдать должное нашей отечественной психологии), может быть сами того не сознавая, подготовили солидную почву для второго отрицания, в котором рациональное знание выступает как промежуточная, а не конечная ступень развития познания. Но не будем опережать грядущие события и возвратимся к тем натуральным чувственным формам репрезентации, которым еще неведомы сила и слабость абстрактного мышления.

Понятно, что движущие силы перехода от натуральных форм репрезентации к рациональным лежат вне сферы чувственной идеальности, да и вообще вне индивида, у которого внутренняя мотивация к овладению социальным опытом появляется поздно, а иногда и вовсе отсутствует. Я имею в виду не отсутствие познавательного мотива, а его ситуативность, личностную ограниченность, из-за которой так называемая социализация принимает форму деятельности по принуждению; это вынужденная, а не свободная социализация, с которой знакомы далеко не многие. Не могу, хотя и отвлекаюсь от нашей темы, не отметить, что благодаря марксизму мы превосходно знаем об объективных причинах, условиях и механизмах социализации, но, будучи долгое время ограничены им, ничего не знаем о ее субъективных аспектах, обнаруживая их важность только тогда, когда рост массы индифферентных, ничем не интересующихся людей достигает критической величины...

Итак, переход к рациональному познанию, одним из способов которого является чтение текста, требует иных форм репрезентации знания, помимо перцептов и представлений. Обычно здесь называют вербальную, абстрактную репрезентацию, противопоставляя ее образной, наглядной (ссылки см. выше). Средством вербальной репрезентации является слово. Последнее часто понимается не только как отдельный знак, но и как речь, т. е. система знаков. Именно в таком расширенном смысле говорит о слове А. Р. Лурия; он отмечает [8, с. 43—48], что слово:

• обозначает (предмет, его свойство, отношение к другому предмету, действие, состояние);

• анализирует (абстрагирует отдельное свойство или качество);

• обобщает (относится к целому классу, а не его отдельному представителю);

• является средством общения;

• несет в себе опыт поколений.

Разумеется, здесь есть подтекст: имеется в виду не то, что само по себе слово делает все это, а что слово приобретает эти функции в деятельности человека как социального существа. Во всяком случае, именно так А. Р. Лурия понимали психологи (в их числе был и я), слушавшие его лекции и читавшие его труды. Кстати, аналогичный подтекст, на мой взгляд, есть и у М. М. Бахтина. Да и вообще, у классиков подтекста предостаточно, чем охотно пользуются современники, переводя чужие подтексты в свои тексты. Я не обращал бы внимания читателя на указанный подтекст, если бы он был очевиден не только для психологов, но и для всех. К сожалению, это далеко не так, и среди серьезных работ как гуманитарного, так и естественного профиля иногда встречается буквальное (оно же и желаемое) понимание слова как деятельного существа, а не как особого средства, которое применяется этим существом и тем самым приобретает свои «волшебные» свойства. Вот и Александр Романович в порыве своей страстной любви к слову иногда забывает о подтексте и говорит, например: «...называя предмет, человек анализирует его, причем делает это не на основании конкретного собственного опыта, а передает опыт, накопленный в общественной истории.» [Лурия, 1998, с. 46].

А разве нельзя назвать предмет, не анализируя его и не обобщая? И разве для анализа предмета не нужны другие слова, кроме названия или даже независимо от него? А зачем же тогда вообще нужен конкретный собственный опыт, если в таком важном деле можно обойтись без него? Да и можно ли передать общественный опыт, просто называя предмет? (Кстати, бюрократ ответил бы положительно.) Я не адресую эти дотошные вопросы к одному из моих любимых учителей, тем более что в устной речи многое прощается; просто так оказалось, что в устной форме отразилось возможное искаженное понимание, не имеющее никакого отношения к сказанным словам и скорее противоречащее их духу.

И все же мне кажется необходимым явно развести действительное и подразумеваемое, тем более что за действительное выдается итог теоретических размышлений, а не то, с чем имеет дело конкретный индивид, часто не обнаруживая в слове опыта поколений.

Овладение социальным опытом требует удержания в идеальном плане несоизмеримо большего объема знаний, чем это возможно с помощью перцептов и представлений. Да и по содержанию эти знания не укладываются в натуральные формы репрезентации, а если такое имеет место, что на первых порах является правилом для детского возраста и не таким уж редким исключением для взрослых, то в результате и получаем детскую «полисемию» слова, синкреты и комплексы (по Л. С. Выготскому), житейские понятия и вообще усеченный интеллект. Главная проблема заключается в том, что социальный опыт задан индивиду в разобранном виде, т. е. не как готовая смысловая конструкция, а как ее детали — набор отдельных слов. Если при усвоении ребенком слов в общении со взрослым они даются вместе со смысловой конструкцией, которая представлена одновременно с невербальными значениями (ребенок видит эту конструкцию и может манипулировать образующими ее предметами), то при чтении текста картина драматически меняется: смысл, оставшийся в голове автора текста, распался на отдельные значения, вернее их материальные компоненты (другого способа передачи смысла просто не существует), причем из этих компонентов можно построить множество других смысловых конструкций. Выше уже отмечалось, что частично задача сборки конструкции решается с помощью операционных смыслов. Но это не устраняет всей проблемы. Ведь операционные смыслы — это тоже детали, правда, более крупные. Однако в этом укрупнении и коренится решение проблемы: несколько операционных смыслов, теряя часть своих несущественных элементов, интегрируются в новый смысл, который в сознании индивида предстает теперь как новое идеальное содержание. Но такая интеграция возможна только в одном случае: если индивид обладает достаточным невербальным опытом, позволяющим в новой структуре знаемых значений, заданной воспринимаемым фрагментом текста, увидеть новое значение. При отсутствии этого опыта создание нового значения становится невозможным, текст либо остается не понятым, либо понимается искаженно. Здесь возможны два выхода: первый — перефразировать текст, включив в него другие, но знаемые индивидом значения (обычно это делает кто-то другой, толкователь); второй — прямо обратиться к невербальной (например, наглядной) репрезентации.

Приведу пример первого варианта, поскольку второй достаточно тривиален. Пусть у некоего Н. в памяти имеется несколько знаемых значений слов: часть, внутри, линия, плоскость, замкнутая, ломаная. Он читает текст: «Многоугольник — часть плоскости внутри замкнутой ломаной линии». Незнакомым является слово «многоугольник». Функция текста в данном случае, как и в любом другом, заключается в том, чтобы упорядочить все значения, как знаемые, так и незнаемые, путем пространственного (и косвенно — временного) расположения соответствующих им слов и их грамматического согласования. В результате на основе знаемых значений актуализируются операционные смыслы. Пусть это будут, например, «часть плоскости», «ломаная линия» и плюс оставшиеся значения — «внутри» и «замкнутой». Возможны и другие комбинации смыслов и значений, но это сейчас не важно. Операционные смыслы имеют двоякую репрезентацию: в виде вербальных перцептов (воспринимаемых слов) и невербальных представлений, без которых слова были бы пустыми, просто зрительными стимулами. Актуализация операционных смыслов еще недостаточна для полного понимания текста. Их тоже нужно соотнести друг с другом. Это соотношение задается оставшимися автономными значениями. Здесь не безразлично, в каком порядке Н. будет актуализировать эти значения. Если он попытается остановиться на первом («внутри»), то возникнет неопределенность: внутри чего? «Ломаная линия» не снимает неопределенности. Другое дело, если Н. обратит внимание на еще не актуализированное значение слова «замкнутой» (мы предположили, что это знаемое значение; если оно ему не знакомо, то он обратится к кому-то за разъяснениями). Это значение модифицирует стереотипное, наиболее вероятное представление ломаной линии как разомкнутого фрагмента, заставив мысленно соединить ее начало и конец (или сделать это практически карандашом на бумаге). В результате возникнет новое представление, обозначающее результат проделанной операции (здесь неважно — в уме или на практике). И этот же результат имеет вербальное обозначение — «замкнутая ломаная линия». Теперь в сознании Н. имеются два смысла с двойной (вербальной и невербальной) репрезентацией, соотнесенные одним значением «внутри». Что касается слова «многоугольник», то его значение, как это определяется логико-грамматической конструкцией текста, эквивалентно смыслу всей следующей за ним фразы. Если бы этот смысл был репрезентирован в сознании Н. в том виде, на котором мы остановились, то тогда каждый раз при встрече со словом «многоугольник» воспроизводилась бы эта репрезентация, т. е. вербальное представление всей фразы, или два невербальных представления (часть пространства и внутри замкнутой ломаной линии), или то и другое одновременно. Такая ситуация возможна, и на первых порах знакомства с новыми понятиями у детей она встречается часто. Но когда накапливается много разных понятий и их нужно применять на деле, то она становится неадекватной. Есть другое возможное продолжение, которое отчасти стимулируется переживаемыми трудностями, но в большей степени предоставляется соответствующей методикой обучения, т. е. исходит скорее извне, чем изнутри. Оно заключается в объединении сознаваемых элементов в одно целое, так чтобы значение слова «многоугольник», уже содержащее его существенные признаки, было репрезентировано одним чувственным содержанием. Для этого достаточно показать (скажем, на чертеже), что часть плоскости находится вот здесь, внутри замкнутой ломаной линии. Как будто мы пришли ко второму из упомянутых выше вариантов, который начинался (но этим же и заканчивался) показом конкретного многоугольника. Однако между нашим длинным путем и тривиальным показом есть принципиальная разница: в первом случае восприятие чертежа явилось естественным завершением проделанной до этого работы по репрезентации в сознании Н. существенных признаков многоугольника; во втором же случае две репрезентации — вербальная и наглядная — так и остались рядоположенными, а если и объединенными, то ассоциативно, по смежности во времени, а не по существу. Закончу пример одним важным замечанием. В приобретении нового знания нет перехода или движения от абстрактного к конкретному: и то, и другое должно быть репрезентировано в сознании одновременно. Надеюсь, что приведенный пример является достаточной иллюстрацией сказанного.

Мы подошли к самому главному. Представление, которое возникло на заключительном этапе понимания текста о многоугольнике, объединив в себе несколько операционных смыслов, — это уже не то представление, которое следует за перцептом и вторит ему, как эхо. В нем одновременно репрезентировано все то знание о многоугольнике, которое до этого собиралось последовательно по отдельным кусочкам. Это и есть то, что я называю Образом. Именно он является тем субъективным содержанием, которое наполняет словесную форму и придает ей смысл. Образ нельзя сводить к чему-то наглядному, как это справедливо по отношению к представлению, тем более нельзя противопоставлять Образ вербальной репрезентации. Вербальная и невербальная репрезентации даны в нем одновременно, но осознаются по-разному в зависимости от уровня осмысления текста: на уровне операционных смыслов мы осознаем слова, на уровне их интеграции — новые представления. А ведь представления — это чувственные репрезентации объективной реальности. Поэтому слова В. П. Зинченко: «Смысл рождается не из слов, а из действий с предметами...» [Зинченко, 1998, с. 52] я бы продолжил: и из представляемых (а значит, идеальных) действий.

Построение Образной репрезентации — основное содержание этапа инкорпорации приобретенного знания. Знание, застрявшее в формах перцептов и представлений и не дошедшее до Образа, — это мертвое знание, которое может воспроизводиться в своих застывших формах, но не способно производить, порождать что-то новое. Это не значит, что оно не нужно. Иногда нам приходится, например, применять теорему Пифагора, и мы делаем это, воспроизводя ее почти дословно или в виде формулы, даже если совершенно забыли ее доказательство. А разве напрасно мы учили таблицу умножения, правила грамматики и многое другое, что так и запечатлелось в нашей памяти, как оно было воспринято? Все мы в большей или меньшей степени зубрилы. Но есть другое знание, иное по содержанию и форме. Это субъектное знание, рожденное и существующее только в идеальном мире индивида. Оно не приобретается, хотя и вырастает из приобретенного знания. И в нем есть то, чего нет в последнем, подобно тому как в побеге есть то, чего нет в семени. Это знание коренится в Образах, континуум которых увеличивается по мере накопления приобретенного опыта. Будучи в начале продуктами приобретенного знания, Образы ведут затем самостоятельную жизнь: Образ мира на время исчезает в мире Образов. Законы этих двух миров диаметрально противоположны, как противоположен порядок обозначающих их слов. Мир Образов поражает своей непредсказуемостью, неожиданностью, странностью, внешней алогичностью, даже нереальностью и вместе с тем гениальным проникновением в реальность, простотой и естественностью решений жизненных проблем. Почему же логически стройный, выверенный и доведенный до совершенства образ приобретенного знания, который действительно является всего лишь отражением (пусть даже особым) внешнего объективного мира, превращается в фантастическое чудовище, только в своих деталях напоминающее о внешнем? И в чем смысл такого превращения?

Ответы на эти вопросы, как мне кажется, логически совместимы с ранее высказанной Ф. Е. Василюком идеей о том, что многополярный образ (точнее, его чувственная ткань) является представителем тела: «Любой образ, даже образ, связанный с самой абстрактной идеей, всегда воплощен в чувственном материале, его всегда «исполняет» целый ансамбль осознаваемых и неосознаваемых телесных движений и чувствований» [Василюк, 1993]. Эта мысль имеет, на мой взгляд, интересное продолжение. Дело в том, что телесность Образа обусловливает ряд его свойств, которые никак не связаны с его внутренним содержанием. Образ, как и тело, живет в движении: он постоянно меняется, появляется и исчезает, усиливается и затухает. Как правило, его очень трудно долго удерживать в сознании, не прибегая к специальным приемам или вспомогательным средствам (в том числе и внешним). Прекрасное описание динамики зрительных образов и представлений (без разграничения этих понятий) приводит П. П. Блонский [2, с. 333—364]. Но картина становится еще более драматичной, если принять во внимание полимодальность Образа (в этом его существенное отличие от унимодального представления) и сопутствующее ей богатство интермодальных и неспецифических нервных связей. Благодаря им все Образы функционируют в составе огромной многосвязной системы, элементы которой общаются по принципу «каждый с каждым». Эта система пребывает в постоянном спонтанном брожении, находясь в то же время между молотом сенсорных воздействий и наковальней сознательного контроля. Спонтанная активность нервного субстрата приводит к тому, что, вопреки естественному ходу вещей, освободившись от ограничений всякой логики, разные перцепты, представления и даже Образы смешиваются друг с другом, невзирая на свою модальность и содержание. В результате могут возникать Образы, не имеющие никаких естественных аналогов; это могут быть не только самые невероятные абстракции, но и вполне правдоподобные понятия, концепции, модели, прототип которых во внешнем мире появляется лишь некоторое время спустя. История науки знает немало таких примеров. Их можно дополнить примерами наивного детского творчества, поражающего взрослых своей непосредственностью и алогизмом, а также многих проявлений бредовых состояний, возникающих при расстройствах сознания. В норме эта стихия природной силы находится под контролем нашего разума, степень жесткости которого варьирует в широких пределах. В результате получается бесконечно растянутая «шкала» Образов — от бредовых до безукоризненно отшлифованных логикой рассудка. Обычно эти крайности находятся в состоянии динамического равновесия, что характерно для благополучной, ничем не выделяющейся, серой личности. Смещение точки равновесия в сторону стихийных сил дает одаренную личность, как правило возмущающую общественное спокойствие. Смещение в сторону рассудка, следующего строгим правилам формальной логики, дает не менее богатый спектр формалистов, педантов и бюрократов. У каждого из нас точка динамического равновесия в той или иной степени блуждает по этой шкале в зависимости от целого ряда жизненных обстоятельств и наших внутренних состояний. Но это уже другая тема — тема личностной судьбы приобретенного знания.

На вопрос о смысле тех превращений форм репрезентации, которые происходят на этапе инкорпорации знания, сейчас едва ли можно дать исчерпывающий ответ. Ясно только одно: без этого сугубо индивидного явления живое знание невозможно, и именно здесь следует искать разгадку той тайны, которая отличает человеческое знание от машинного, по крайней мере в его современном варианте.

* * *

Оперирование знанием представляет собой полную противоположность инкорпорации и приобретению. В самом абстрактном виде его можно описать как обратное преобразование форм репрезентации: из внутренних, субъектных форм — во внешнюю, объективную, или из идеальных форм — в материальную. Это целиком сознательный и произвольный процесс, подчиненный стоящей перед индивидом задаче. В своей простейшей разновидности оперирование сводится к произвольному припоминанию операционных смыслов или отдельных значений. К самым сложным случаям относится творческая деятельность, как теоретическая, так и практическая. Отсюда понятен чрезвычайно широкий диапазон технических компонент, обслуживающих этот этап. По существу, здесь включается в работу весь психологический арсенал индивида — от элементарных ощущений до сложных мыслительных процессов. И все происходящее на этапе оперирования имеет один-единственный смысл: найти такую внешнюю, объективную форму выражения личного знания, которая позволяла бы ему стать знанием для других. Но почему же нужно именно искать такую форму? Разве нельзя просто считывать содержимое Образа, подобно тому как сканирующее устройство считывает информацию для компьютера с напечатанного листа бумаги? В некоторых случаях это действительно имеет место и у человека (вспомним опыты Дж.Сперлинга с послеобразами, работы Йенша с эйдетическими образами, яркие представления знаменитого мнемониста Шершевского, описания динамики образов в упомянутом выше исследовании П. П. Блонского). Но всё это образы, которые не поднимаются выше предметных значений и операционных смыслов. Они более интенсивные и устойчивые, и все их содержание заключено в непосредственно переживаемом представлении. Это полностью детерминированные, несвободные идеальные феномены, данные человеку от природы, хотя каждому в разной мере. Социальный заказ на такие образы крайне невелик, что и обусловливает их быстрое затухание по мере приобщения индивида ко всевозрастающему объему знаний, к тому же дифференцированных по разным предметным областям. На смену сенсорной зависимости и автономной нервной детерминации приходит разумно контролируемый процесс выбора чувственного материала для построения Образа, необходимого для решения стоящей перед индивидом задачи. Такой Образ не может быть назойливым, властвующим над сознанием, инертным и стереотипным, ибо он должен постоянно соотноситься с динамикой действия, деятельности и ситуации, в которой они протекают. Поэтому Образы мимолетны, изменчивы, иногда с трудом уловимы для сознания, которое вынуждено работать в условиях чрезвычайно коротких виртуальных экспозиций. Так что ни о каком считывании здесь говорить не приходится.

Знание, которым владеет индивид, не может быть актуализировано сразу, в полном его объеме. Ничем не регулируемый, безостановочный поток экстериоризации знания (в некоторых кругах предпочитают менее удачный термин — «свободный поток сознания») — это скорее патология, чем норма. Знание актуализируется последовательными фрагментами в соответствии с логикой действия субъекта в конкретной ситуации. Но логика действия и структура знания — совершенно разные вещи. Насколько знание (даже самое конкретное) абстрактно и безразлично к той или иной данной ситуации, настолько действие (даже самое абстрактное) должно быть ориентировано в ней, чтобы оставаться адекватным. Это противоречие между аситуативностью знания и ситуативной обусловленностью действия — одна из главных психологических проблем, так или иначе решаемых на этапе оперирования. Не всегда решение дается быстро и легко, но, когда это происходит, остается только удивляться его неординарности, легкости и жизненной правильности. Ф. Василюк приводит ряд интересных примеров Образной репрезентации, возникающей в ответ на вопрос о том или ином абстрактном слове. Один мальчик, когда его спросили, что такое мечта, ответил: «Мечта? О! Это велосипед, гоночный, мне обещали на день рождения...» [Василюк, 1993]. Знание о мечте осталось за кадром, в чем-то невыразимом и, может быть, даже неосознаваемом, но в данной ситуации оно нашло свое личностное выражение во вполне конкретном Образе, не в представлении велосипеда, а в Образе велосипеда-мечты. В иной ситуации это может быть иной Образ мечты. И у другого индивида это будет другой Образ. В таких Образах, возникающих здесь и сейчас, а не хранящихся в архивах памяти, — подлинная жизнь знания.

Только конкретная ситуация позволяет превратить весьма разреженный и динамичный пунктир инкорпорированного Образа в сплошной и стабильный контур оперативного Образа, содержащего информацию, не только извлеченную из памяти и малопригодную для прямого применения, но и воспринятую в данный момент, в ходе выполнения действия. Оторванный от своего объективного источника и материального носителя идеальный феномен, приобретший на время необузданную свободу и готовый поэтому к любому эклектическому союзу, в действии субъекта постепенно вновь обретает черты объективной реальности, обменивая туманное множество своих потенциальных возможностей на единственную реализованную необходимость. Сознание индивида удерживает и эти возможности, и эту необходимость, постоянно сличая их друг с другом, корректируя попеременно то одно, то другое, пока суд разума не вынесет окончательный вердикт. О том, что встреча идеального Образа с реальной ситуацией — это не просто «объективация» или «материализация» идеи, а полный драматизма творческий процесс, говорят такие уже ставшие привычными для психологов понятия, как «оперативный образ», «оперативная память», «оперативный порог», «образ-манипулятор». В этой связи следует особо отметить также концепцию манипулятивной способности зрительной системы1, в которой оперирование образом является необходимым условием достижения его адекватности оригиналу. Позднее эта концепция переросла в фундаментальный принцип интеллектуальной деятельности — принцип свободного действия, обеспечивающего согласованное управление этой деятельностью со стороны как субъективных, так и объективных детерминант [16]. Я не буду останавливаться на конкретных формах реализации свободного действия: в последней из упомянутых работ В. П. Зинченко они рассмотрены достаточно подробно и полномасштабно — от уровня перцепции и сенсомоторики до художественного творчества. Это позволяет обозначить те «узлы развития», которые должны быть развязаны индивидом, чтобы сделать возможным становление свободного действия. Перечислю основные.

1. Формирование системы вынужденных (стереотипных, сенсорно-детерминированных) действий. В этой работе состоит смысл этапа приобретения знания. По существу, эта система ничем не отличается от бернштейновского уровня синергий и штампов, только здесь речь идет о штампах и синергиях на символических уровнях регуляции действий вообще, не только двигательных.

2. Упражнение и тренировка приобретенного знания в различных жизненных (или учебных) ситуациях, или, другими словами, формирование системы оперирования знанием. В процессе оперирования создаются объективные предпосылки для возникновения новых, отсутствовавших на предыдущем этапе форм субъективной репрезентации знания. И здесь напрашивается аналогия с бернштейновским различием между «движением, как оно выглядит со стороны» и «движением, как оно ощущается изнутри» [Бернштейн, 1997, с. 238]. В исходных чувственных формах репрезентации (в виде текста или даже наглядного показа) знание оторвано от своего назначения и смысла, ибо последние существуют только в конкретном действии, из которого проистекает или в котором применяется знание. И в той мере, в какой ощущается, чувствуется действие, ощущается и знание во всей его сущностной полноте. В знании нет ничего такого, чего нет в действии (в идеальном или реальном).

3. Возникновение в рамках оперирования количественно растущей системой вынужденных действий множества комплементарных и избыточных репрезентаций внутреннего опыта. Эти репрезентации находятся в непрерывной спонтанной динамике и в норме не осознаются. Можно предположить, что под влиянием предварительно осознанных компонент действия, занимающих всегда лишь часть полного его состава, актуализируются некоторые фрагменты множества репрезентаций, дополняющий частичное знание о действии до его целостного и осмысленного Образа.

Такая актуализация фрагментов осуществляется в замкнутой системе регулирования на основе принципа смыслового корригирования (ср. с бернштейновским принципом сенсорных коррекций). Это похоже на поиск среди множества деталей разрезанной картинки тех ее фрагментов, которых недостает для завершения уже имеющейся, но неполной конструкции. На этапе инкорпорации происходит подобное «разрезание» приобретенного опыта, чтобы на этапе оперирования воспользоваться его фрагментами или для конструирования нового знания, или для адаптации планируемого действия к текущей ситуации.

Таковы некоторые коллатерали принципа свободного действия, примененного к этапу оперирования знанием.

Заключение

Человеческое познание в целом, исследуемое в философской теории познания, совершается в конкретной познавательной деятельности отдельных индивидов. Процесс этого свершения изучается психологией. Понятно, что теоретический анализ некоего предмета и теоретический анализ производства этого предмета — разные вещи как с точки зрения того, что анализируется, так и с точки зрения применяемых средств анализа. В психологии познавательной деятельности, так же как, впрочем, и в гносеологии, это различие часто игнорируется, из-за чего психология познания превращается в прикладную гносеологию, а сама гносеология скорее напоминает интроспективную психологию. Но сейчас, когда всю громаду накопленных знаний и мощь компьютерных технологий пытаются втиснуть в рамки убогой аристотелевской логики, становится очевидным, что эпоха психологических и философских кентавров уходит в прошлое. Необходима разработка действительно психологической теории познавательной деятельности индивида, который, следует напомнить, является не только пользователем, но и производителем знаний. Опыт отечественной психологии позволяет наметить некоторые контуры такой теории.

Познавательная деятельность индивида — это реккурентный процесс взаимодействия трех относительно самостоятельных этапов: приобретения, инкорпорации и оперирования знаниями. Она может протекать в своей полной и совершенной форме, когда происходят последовательно-параллельные переходы от одного этапа к другому; это характерно для творческой деятельности, продуцирующей новое знание. Возможны и ее усеченные формы, например, в виде механического запоминания воспринятого материала или его сенсорного отпечатка. В основе динамики познавательных циклов лежит процесс построения в сознании индивида значений и смыслов, заданных ему в виде различных репрезентаций (например, в виде текста). Такое построение осуществляется путем рекомбинации знаемых значений, возможным продуктом которой является новое значение или новый смысл.

Инкорпорируясь во внутренний мир индивида, приобретенное знание обретает новые формы репрезентации. Это идеальные, субъектные формы, в отличие от материальных форм, в которых знание было задано. Здесь происходит расширение воронки репрезентаций, высшей разновидностью которых является Образ — чувственный по форме и рациональный по содержанию. Уникальная особенность Образа состоит в том, что его объем (по содержанию) практически не имеет границ: он может быть сколь угодно малым (Образ микрочастицы) и сколь угодно большим (Образ мироздания). По-видимому, вся система знаний, накопленных индивидом, репрезентируется в виде иерархии таких Образов, нижним этажом которой является система операционных смыслов. Далее, поскольку Образы пребывают в живом организме, они находятся в непрерывной спонтанной динамике и взаимодействии, которые далеко не всегда подчиняются формальным, логическим принципам организации знания. Отсюда, с одной стороны, возможна внутренняя, спонтанная генерация нового субъективного опыта, а с другой стороны, — необходимость нормализации этого опыта при передаче его другим индивидам.

И последнее. Субъектные формы репрезентации — это не роскошь, которую мы получаем в дар от щедрой Природы. Это необходимость, обусловленная крайне ограниченным набором искусственных объективных средств обмена знаниями между людьми. Например, читаемые нами тексты (а сколько их!) — это длинные (во времени и пространстве) последовательности, которые мы можем воспринимать только отдельными фрагментами, сук- цессивно. Знанием, представленным в такой форме, нельзя оперировать, его нельзя модифицировать применительно к текущим задачам, не говоря уже о том, что оно не способно продуцировать новое осмысленное знание. Поэтому, если мы хотим применить наше знание в данных конкретных условиях или передать его другим людям, мы должны совершить обратное преобразование репрезентирующих его форм — из субъектных (внутренних) сделать их объектными (внешними). Такое преобразование и осуществляется на третьем, последнем этапе познавательного цикла — этапе оперирования знанием. Действительно, изменение формы репрезентации — это лишь следствие сложного, поистине драматического процесса актуализации, модификации и реструктурирования Образа, регулирующего текущее действие субъекта.

Такова вкратце суть обобщенной модели познавательной деятельности индивида. В ее деталях, пожалуй, нет ничего нового. Но, как мне кажется, оно намечается в той целостной конструкции, которая выше была представлена на суд читателя.

1 См.: Зинченко В.П., Вергилес Н.Ю. Формирование зрительного образа. М., 1969. Гл. 3.