Введение

В условиях реформирования современной системы высшего профессионального образования, направленного на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов с целью повышения качества образовательного процесса, возникает острая необходимость психологических преобразований субъекта профессиональной деятельности (Авакян, 2019; Alieva et al., 2018). Инновационные процессы в педагогической деятельности преподавателя высшей школы обусловливают развитие инновационного потенциала (Авакян, Виноградова, 2019; dela Fuente et al., 2018), актуальность международного научного сотрудничества (López, 2017), что, несомненно, способствует целесообразности формирования инновационной модели высшего образования, предполагающей значимость таких личностных качеств, как готовность к риску, мотивационно-творческая направленность, педагогическая гибкость, мобильность, способность к преодолению профессиональных кризисов и деструктивных явлений в педагогической деятельности. Следовательно, возникает противоречие между необходимостью соответствовать требованиям профессиональной среды и желанием преподавателя высшей школы сохранить педагогическую идентичность, накопленный практический опыт, приводящий к психологическому дискомфорту на фоне разрушения ценностно-смысловых аспектов профессиональной деятельности. В связи с этим очевидным становится предположение о том, что интолерантность преподавателя высшей школы к неопределенности (Павлова, Корнилова, 2019) на фоне отсутствия динамичности индивидуально-психологических особенностей личности препятствует согласованности реальных и идеальных образов «профессионального Я» как результат отсутствия стремления к саморазвитию, самоактуализации (Авакян, 2020; Силакова, Соснило, 2023), приводящий к личностно-профессиональному застою в педагогической деятельности. Это, безусловно, демонстрирует преобладание профессионального отчуждения (Рубанцова, Крутько, 2018; Осин, 2015), педагогической инертности, ригидности мышления и поведения (Певнева, 2023), неспособности к рефлексии (Белолуцкая, Криштофик, Мкртчян, 2022), неосознанности личностного потенциала на фоне шаблонности, схематичности поведенческих действий, приводящих к состоянию эмоциональной напряженности и неудовлетворенности профессиональной деятельностью (Мерзлякова, 2022; Алкаед, Аль Али, Аль-Масаде, 2024). Иначе говоря, страх, тревога, фрустрация (Никифорова, 2021; Филиппова и др., 2019), неопределенность как детерминанты состояния психологической опасности в условиях новых требований профессиональной среды (Тылец, Краснянская, 2023) способствуют снижению когнитивных функций, препятствующих возможности и готовности преподавателя вуза к переоценке ценностных ориентаций, мировоззренческих характеристик личности. В связи с этим возникает предположение о том, что состояние повышенной тревожности и боязни неудачи (Верченко, 2021; Никулина, 2023) в условиях реформирования образовательной деятельности высшего учебного заведения продуцируется совокупностью индивидуально-психологических свойств и качеств личности, определяющих субъективное отношение преподавателя вуза к социально-педагогическим ценностям. Следовательно, в новых условиях педагогической среды формируется психологическая модель поведения, демонстрирующая иррациональные убеждения, нормы, ценности, что способствует деформации профессиональных мотивов (Stupnisky et al., 2018), потребностей, целей, приводящих к состоянию профессиональной деградации. В контексте такого соображения актуализируется проблема педагогического консерватизма преподавателя вуза как динамическое психическое состояние в интегральной системе механизмов психологической защиты от психотравмирующих условий педагогической деятельности с целью преодоления эмоционального выгорания, деструктивного поведения, приводящее преподавателя вуза к профессиональной стагнации и деформации как результату педагогической деятельности.

Цель исследования – определить психологические показатели, соответствующие преподавателям с различным уровнем педагогического консерватизма.

Материалы и методы

Исследование осуществлялось с 2020 по 2023 гг. на базе семи вузов России. Участниками исследования стали преподаватели в возрасте от 25 до 65 лет в количестве 1754 человек (количество женщин составило 70%, мужчин – 30%). Педагогический стаж до 10 лет имеют 20% преподавателей, до 20 лет – 35% преподавателей, до 30 лет педагогического стажа – 25%, до 40 лет – 20% преподавателей высшей школы (средний возраст M = 42,3; SD = 8,7), специализирующихся в гуманитарном, социально-экономическом и техническом направлениях. Исследование проводилось анонимно в соответствии с Этическим кодексом психолога, что, безусловно, способствовало созданию атмосферы сотрудничества и профессионального взаимодействия.

В ходе проведенного исследования был использован опросник «Оценка педагогического консерватизма» И.Б. Авакян, включающий 7 шкал (объективный, субъективный факторы, мотивационный, когнитивный, эмоциональный, коммуникативный, поведенческий компоненты) и 43 пункта (Авакян, Минияров, 2024). Респондентам было предложено ответить на вопросы опросника по пятибалльной шкале от 1 – «никогда» до 5 – «всегда». Низкий уровень педагогического консерватизма оценивался в диапазоне от 43 до 79 баллов; средний уровень педагогического консерватизма – от 80 до 179 баллов; высокий уровень педагогического консерватизма – от 180 до 215 баллов (статья по разработке и валидизации опросника принята к печати в журнале «Научно-педагогическое обозрение» от 29.07.2024).

В процессе эмпирического исследования были использованы методы математической статистики: одновыборочный критерий λ-Колмогорова-Смирнова с целью проверки данных на нормальность распределения; дискриминантный анализ для выявления различных уровней педагогического консерватизма преподавателей вузов; U-критерий Манна-Уитни с целью выявления различий между женской и мужской выборками по показателям и уровню педагогического консерватизма; стандартизированный размер эффекта d-Коэна с целью выявления величины статистического эффекта между показателями педагогического консерватизма преподавателей вузов.

Результаты эмпирического обследования испытуемых заносились в базу данных Excel 2007. Расчет проводился с использованием программы SPSS Statistics 26.0.

Результаты

Согласованность данных выборки с законом нормального распределения установлена с помощью критерия λ-Колмогорова-Смирнова на уровне значимости p ≥ 0,05 (переменные представлены в дискриминантном анализе).

Изучение особенностей педагогического консерватизма преподавателей вуза осуществлялось на основе оценки индивидуальных психологических показателей респондентов, что позволило определить уровень проявления данного состояния.

Таблица 1 / Table 1

Сравнительная характеристика средних показателей мужской и женской выборок по шкалам педагогического консерватизма (N = 1754)

Comparative characteristics of the average indicators of the male and female samples on the scales of pedagogical conservatism (N = 1754)

|

Шкалы педагогического консерватизма / Scales of pedagogical conservatism |

Мужская выборка / Male sample |

Женская выборка / Female sample |

U |

Z |

p |

d-Коэна, размерэффекта / Cohen's d, effect size |

||

|

Медиана / Median |

Среднее значение / Average value |

Медиана / Median |

Среднее значение / Average value |

|||||

|

Объективный фактор / Objective factor |

22,5 |

19,4 |

24 |

21,8 |

10904,5 |

-2,804 |

0,005 |

0,3 |

|

Субъективный фактор / Subjective factor |

13 |

11,7 |

16 |

13,8 |

16655,5 |

3,219 |

0,001 |

0,4 |

|

Мотивационный компонент / Motivational component |

19 |

19,5 |

20 |

20,1 |

15810 |

2,314 |

0,021 |

0,3 |

|

Когнитивный компонент / Cognitive component |

27 |

25,1 |

32 |

29,6 |

17927,5 |

4,573 |

0,000 |

0,5 |

|

Эмоциональный компонент / Emotional component |

29 |

24 |

32 |

28,5 |

17077,5 |

3,659 |

0,000 |

0,4 |

|

Коммуникативный компонент / Communicative component |

17 |

16,4 |

17 |

16,4 |

13763,5 |

0,094 |

0,925 |

0 |

|

Поведенческий компонент / Behavioral component |

13 |

13 |

15 |

13,5 |

14746,5 |

1,16 |

0,246 |

0,2 |

|

Общий показатель / Overall indicator |

144 |

129,2 |

153 |

143,6 |

16709,5 |

3,259 |

0,001 |

0,4 |

Различия в выраженности компонентов педагогического консерватизма в мужской и женской выборках исследования проверялись при помощи U-критерия Манна-Уитни, а размер эффекта этих различий – с помощью d-Коэна. Было установлено, что по всем представленным шкалам педагогического консерватизма выявлен ничтожный ES (Effect Size) = 0 или малый ES (Effect Size) = 0,2-0,5 – размер эффекта d-Коэна (табл. 1).

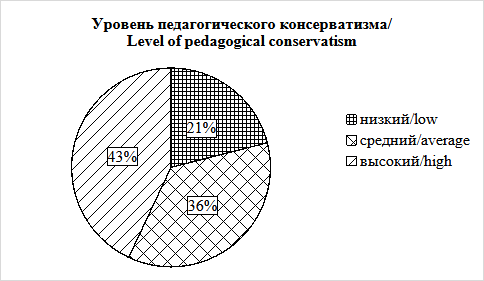

Данные, представленные на рис. 1, демонстрируют низкий уровень проявления педагогического консерватизма у 21% педагогов (от 43 до 79 баллов), выраженность среднего уровня состояния педагогического консерватизма определяется у 36% преподавателей (от 80 до 179 баллов), высокий уровень педагогического консерватизма обнаружен у 43% респондентов (от 180 до 215 баллов).

Рис. 1. Соотношение уровней педагогического консерватизма (N = 1754)

Fig. 1. The ratio of levels of pedagogical conservatism (N = 1754)

Такое соотношение уровней педагогического консерватизма преподавателей вузов обусловливается преобладанием нежелания отказаться от педагогических шаблонов, угрозой потери профессионального статуса, психологическими барьерами в педагогической деятельности, приводящими к профессиональным деформациям и деструкциям.

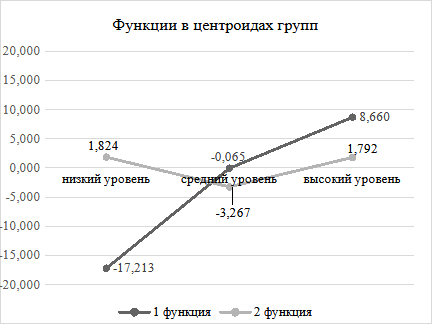

С целью различения групп преподавателей по уровню проявления педагогического консерватизма возникла необходимость применения дискриминантного анализа психологических показателей, который с помощью Лямбда-Уилкса позволил выявить две канонические дискриминантные функции на уровне p ≤ 0,0001. Первая функция демонстрирует дискриминации при соотношении низкого, среднего, высокого уровней педагогического консерватизма; вторая функция – дискриминации между средним и высоким уровнями педагогического консерватизма преподавателя вуза.

Таблица 2 / Table 2

Результаты применения критерия Лямбда-Уилкса

Results of applying the Lambda-Wilks criterion

|

Проверка функции(й) / Checking the function(s) |

Лямбда-Уилкса / Wilks Lambda |

Хи-квадрат / Chi-square |

ст.св. / st.st. |

Знч. / Meaning. |

|

от 1 до 2 |

0,001 |

726,462 |

86 |

0,000 |

|

2 |

0,142 |

216,350 |

42 |

0,000 |

Анализ полученных дискриминантных функций позволяет утверждать, что группа преподавателей с низким уровнем педагогического консерватизма характеризуется высоким коэффициентом показателей: неблагоприятный социально-психологический климат в педагогическом коллективе, потребность в целеполагании, профессиональное отчуждение, страх неудачи, деструктивные взаимоотношения с коллегами и руководством, профессиональное сотрудничество в научной среде, конформизм в профессиональной деятельности, интолерантность к неопределенности, профессиональная жизнестойкость.

В группе преподавателей со средним уровнем педагогического консерватизма отмечается высокий коэффициент показателей: мотивация к избеганию неудачи, большая учебная нагрузка, стремление к личностно-профессиональным притязаниям, непринятие новизны, ригидность мышления, способность к педагогической рефлексии, психоэмоциональная неустойчивость, хроническая профессиональная усталость, переутомление, пассивная стратегия профессионального поведения.

Группа преподавателей с высоким уровнем педагогического консерватизма отличается пониженными показателями: большая учебная нагрузка, профессиональное отчуждение, страх неудачи, хроническая профессиональная усталость, переутомление, поскольку другие представленные психологические показатели в дискриминантном анализе для высокого уровня педагогического консерватизма варьируются в пределах преобладающих значений (табл. 3).

В качестве наиболее доминирующих показателей для всех уровней педагогического консерватизма (низкий, средний, высокий) обнаружены: изменение социально-педагогических ценностей образования (цифровизация, компьютеризация и дистанционное обучение), психологическая неготовность к инновационной педагогической деятельности, психологические защитные механизмы от психотравмирующих событий, низкая самооценка, педагогический стереотип. А также выявлены показатели обратной направленности: способность к педагогической рефлексии, поведенческая гибкость.

Таблица 3 / Table 3

Коэффициенты классифицирующей функции

Classification function coefficients

|

Показатели педагогического консерватизма / Indicators of pedagogical conservatism |

Уровни педагогического консерватизма / Levels of pedagogical conservatism |

||

|

|

низкий / short |

средний / average |

высокий / high |

|

Реализация ФГОС в педагогической деятельности / Implementation of the Federal State Educational Standard in pedagogical activities |

0,656 |

8,939 |

16,377 |

|

Отсутствие материального стимула / Lack of material incentive |

9,261 |

15,947 |

19,502 |

|

Большая учебная нагрузка / Heavy academic workload |

7,147 |

7,347 |

6,529 |

|

Неблагоприятный социально-психологический климат в педагогическом коллективе / Unfavorable socio-psychological climate in the teaching staff |

10,020 |

7,990 |

9,635 |

|

Изменение социально-педагогических ценностей образования (цифровизация, компьютеризация и дистанционное обучение) / Changes in the socio-pedagogical values of education (digitalization, computerization and distance learning) |

20,411 |

29,188 |

33,790 |

|

Биологическое старение педагога / Biological aging of the teacher |

9,529 |

19,113 |

26,773 |

|

Приверженность устоявшимся (традиционным) технологиям обучения / Commitment to established (traditional) teaching technologies |

-3,768 |

-9,241 |

-17,090 |

|

Психологическая неготовность к инновационной педагогической деятельности / Psychological unpreparedness for innovative teaching activities |

19,395 |

25,261 |

28,535 |

|

Состояние эмоционального выгорания, деструктивного поведения / State of emotional burnout, destructive behavior |

7,542 |

16,796 |

29,885 |

|

Психологические защитные механизмы от психотравмирующих событий / Psychological defense mechanismsagainstpsychotraumaticevents |

-29,896 |

-38,351 |

-45,580 |

|

Стремление к творческой самореализации / Striving for creativeself-realization |

16,616 |

19,430 |

21,503 |

|

Мотивация к достижению успеха / Motivation to achieve success |

11,844 |

16,791 |

17,361 |

|

Мотивация к избеганию неудачи / Motivation to avoid failure |

19,158 |

29,803 |

25,008 |

|

Инновационная пассивность / Innovative passivity |

2,806 |

6,940 |

10,320 |

|

Неготовность к риску / Unwillingness to take risks |

-1,808 |

0,920 |

2,940 |

|

Потребность в профессиональном целеполагании / The need for professional goal setting |

10,920 |

2,226 |

6,221 |

|

Стремление к личностно-профессиональным притязаниям / The need for professional goalsetting |

-1,438 |

5,523 |

4,609 |

|

Непринятие новизны / Rejection of novelty |

-5,826 |

-15,072 |

-13,195 |

|

Ригидность мышления / Rigidity of thinking |

-0,693 |

8,857 |

-3,302 |

|

Неосознанность личностного потенциала / Unawareness of personal potential |

9,354 |

15,246 |

25,841 |

|

Интеллектуальные перегрузки / Intellectual overload |

-7,409 |

-1,529 |

11,551 |

|

Низкая самооценка / Low self-esteem |

28,428 |

38,239 |

46,521 |

|

Способность к педагогической рефлексии / Ability to reflect on teaching |

17,334 |

30,377 |

30,187 |

|

Профессиональное отчуждение / Professional alienation |

-6,142 |

-2,556 |

-0,980 |

|

Профессиональное самосознание / Professional self-awareness |

7,998 |

4,280 |

11,734 |

|

Эмоциональная неудовлетворенность педагогическим трудом / Emotional dissatisfaction with teaching work |

5,526 |

22,621 |

25,527 |

|

Боязнь роста интенсивности труда / Fear of increased labor intensity |

8,173 |

25,366 |

28,832 |

|

Повышенная тревожность / Increasedanxiety |

8,817 |

18,435 |

23,433 |

|

Страх неудачи / Fear of failure |

5,308 |

-0,278 |

1,233 |

|

Склонность к экономии энергетических (личностных) ресурсов / Tendency to save energy (personal) resources |

-9,481 |

-10,435 |

-12,319 |

|

Психоэмоциональная неустойчивость / Psycho-emotional instability |

14,655 |

25,474 |

23,312 |

|

Хроническая профессиональная усталость, переутомление / Chronic professional fatigue, overwork |

1,136 |

5,225 |

1,025 |

|

Деструктивные взаимоотношения с коллегами и руководством / Destructive relationships with colleagues and management |

6,217 |

-0,387 |

5,404 |

|

Профессиональное сотрудничество в научной среде / Professional cooperation in the scientific community |

22,049 |

19,489 |

20,173 |

|

Конформизм в профессиональной деятельности / Conformism in professional activities |

20,192 |

12,612 |

12,458 |

|

Конфликтность в профессиональном общении / Conflict in professional communication |

0,091 |

0,766 |

-3,499 |

|

Взаимодействие с инноваторами в педагогической среде / Interaction with innovators in the teaching environment |

28,965 |

29,013 |

33,134 |

|

Коммуникативная толерантность / Communicative tolerance |

2,304 |

-3,305 |

-10,190 |

|

Педагогический стереотип / Pedagogical stereotype |

29,124 |

40,188 |

49,591 |

|

Интолерантность к неопределенности / Intolerance of uncertainty |

-1,146 |

0,011 |

-1,505 |

|

Пассивная стратегия профессионального поведения / Passive strategy of professional behavior |

1,395 |

6,354 |

5,319 |

|

Поведенческая гибкость / Passive strategy of professional behavior |

23,224 |

23,790 |

25,585 |

|

Профессиональная жизнестойкость / Professional resilience |

18,177 |

15,927 |

12,123 |

|

(Константа) / (Constant) |

-452,152 |

-787,105 |

-1073,439 |

Принадлежность групп к соответствующим уровням педагогического консерватизма сгруппирована на 100%-ом уровне.

Результаты дискриминантного анализа свидетельствуют о различных уровнях педагогического консерватизма, поскольку центроиды групп расположены в разных координатных плоскостях на отдаленном расстоянии друг от друга (рис. 2).

Обсуждение результатов

В ходе проведенного исследования определена степень выраженности психологических показателей (объективный, субъективный, мотивационный, когнитивный, эмоциональный, коммуникативный, поведенческий компоненты), что позволило оценить уровень педагогического консерватизма преподавателя вуза. Оценка показателей объективного, субъективного факторов, мотивационного, когнитивного, эмоционального, коммуникативного, поведенческого компонентов и уровня педагогического консерватизма определила малый размер эффекта различий по половому признаку (мужская и женская выборки).

Установлена совокупность преобладающих психологических показателей, дискриминирующих уровни педагогического консерватизма, что свидетельствует о противоречии между потребностью к самоутверждению и психологической неготовностью преподавателя к изменениям в условиях цифровизации и компьютеризации как результат внутриличностного конфликта, приводящего к статичности, шаблонности, стереотипности на фоне активности механизмов психологической защиты. Следовательно, преподаватели с высоким уровнем педагогического консерватизма демонстрируют ярко выраженное инновационное сопротивление педагогическим новшествам на фоне активности защитных психологических механизмов от эмоционального выгорания путем сохранения мнимого комфортного состояния и адекватной самооценки как результат профессиональной неуспешности и непродуктивности, с одной стороны, как способ преодоления трудностей профессиональной среды, с другой стороны. Преобладание низкого уровня педагогического консерватизма преподавателя вуза характеризуется психологическим диссонансом внешнего мотива самоутверждения и отсутствием внутреннего мотива к профессиональному самосовершенствованию, что порождает состояние психического напряжения, преодоление которого возможно через механизмы саморазвития, самореализации, самоактуализации как результат завершенности иерархии акмеологических представлений и характеристик личности.

Данные дискриминантного анализа позволили обнаружить закономерность: чем выше степень проявления психологических показателей, тем выше уровень педагогического консерватизма и наоборот. Показатели обратной направленности, представленные в дискриминантном анализе, имеют отрицательные связи с уровнем проявления педагогического консерватизма преподавателя вуза. В связи с этим возникает осмысление того, что совокупность данных показателей представляется психологическим конструктом преодолевающей модели поведения в состоянии педагогического консерватизма, способствующего формированию профессиональной идентичности как результат согласованности психических процессов, свойств и состояний личности с требованиями педагогической среды.

Таким образом, исследуемые психологические показатели являются предикторами, способствующими возникновению и динамичности педагогического консерватизма преподавателя вуза в условиях инновационных преобразований.

Заключение

Оценка показателей объективного, субъективного факторов, мотивационного, когнитивного, эмоционального, коммуникативного, поведенческого компонентов педагогического консерватизма позволила выявить малый размер эффекта различий по половому признаку.

Результаты эмпирического исследования позволили выявить низкий, средний и высокий уровни педагогического консерватизма преподавателей вузов. Применение дискриминантного анализа позволило построить дискриминантные модели (дискриминантные функции), с помощью которых стала понятна специфика психологических характеристик преподавателей, обладающих разными уровнями педагогического консерватизма.

Таким образом, оценка психологических показателей педагогического консерватизма преподавателя вуза как один из аспектов данной научной проблемы позволяет определить перспективу дальнейшего исследования, направленную на изучение подходов и условий к преодолению состояния педагогического консерватизма как результат психологической модели инновационной деятельности преподавателя высшей школы. Представленные в исследовании предикторы, имеющие отрицательные связи с уровнем педагогического консерватизма (стремление к творческой самореализации, мотивация к достижению успеха, потребность в профессиональном целеполагании, стремление к личностно-профессиональным притязаниям, способность к педагогической рефлексии, профессиональное самосознание, профессиональное сотрудничество в научной среде, взаимодействие с инноваторами в педагогической среде, коммуникативная толерантность, поведенческая гибкость, профессиональная жизнестойкость), рассматриваются в перспективе дальнейшего исследования в качестве показателей психологической готовности к инновационной деятельности как условие преодоления состояния педагогического консерватизма. Следовательно, перспектива дальнейшего исследования направлена на изучение механизмов профессионального самоопределения, саморазвития, самореализации, самоактуализации, саморефлексии в преодолевающей модели педагогического консерватизма, что подтверждает высокое теоретическое и практическое значение полученных результатов эмпирического исследования.

Представленные данные исследования могут быть использованы в процессе психологического сопровождения педагогической деятельности с целью формирования психологической готовности преподавателей вузов к инновационной деятельности как условие преодоления педагогического консерватизма.

Ограничения. В ходе проведения эмпирического исследования проблемы при обобщении результатов не выявлены.

Limitations. During the empirical study, no problems were identified in generalizing the results.