Преамбула

С точки зрения «тайны развития», в словах Л.С. Выготского, вынесенных в название статьи, заключена основная интрига. Это самое интересное, что может быть сказано про развитие. Если принять слова Л.С. Выготского всерьез, а не видеть в них просто красивую метафору, то из них следует: обучать можно так, что ребенок будет развиваться семимильными шагами. Ведь если один шаг в обучении будет давать сто шагов в развитии, то снимается сразу множество проблем: задержки, отставания, отклонения и т. п. Проблемы развития превращаются в «технические» задачи поиска того, как выстроить обучение, чтобы обеспечить необходимый темп движения.

Статья посвящена поиску этого гипотетического механизма и является попыткой предложить вариант его описания. Для этого попробуем проследить, меняются ли представления Л.С. Выготского о связи обучения и развития в продолжение всей его психологической деятельности.

Читая Л.С. Выготского, важно помнить, что этот человек успел поработать в сфере психологии всего десять лет. И хотя Л.С. Выготский успел сделать очень много, фантастически много, можно не сомневаться, что гораздо больше он не успел. Именно поэтому к каждой его фразе, брошенной как бы невзначай, следует относиться как к положению, которое может содержать в себе важную идею, над которой следует основательно поразмышлять в поисках глубинного смысла, заключенного в ней потенциала.

Для тех, кто занимается развитием, ищет пути содействия развитию в случаях его задержек и разнообразных отклонений от нормы, таким тезисом является широко известная фраза, первый и единственный раз встречающаяся в текстах Л.С. Выготского в 1934 г. в работе «Мышление и речь» в шестой главе — предпоследней главе в последней из написанных Л.С. Выготским книг [Выготский, 1982б]. В этой главе, написанной незадолго до смерти[Ахутина, 2008], когда, критикуя позицию К. Коффки по вопросу взаимоотношения обучения и развития, Л.С. Выготский, находясь как бы в полемическом запале, вдруг делает резкое заявление о том, что «один шаг в обучении может означать сто шагов в развитии» [11, с .230]. И, видимо, обращаясь именно к Коффке, он, чтобы критикуемому им автору было более понятно, использует для метафоры немецкую, а не русскую валюту («Мы обучили ребенка на пфеннинг, а он развился на марку» [11, там же][Белопольская, 1997].

Удивительно, что, хотя именно эта работа Л.С. Выготского («Мышление и речь»), где содержится столь интригующее заявление, была первой переведена на Западе и издана там в 1962 г., самому этому положению Л.С. Выготского западными учеными не уделяется должного внимания. Поиски в интернете западных работ, где цитируется это положение Л.С. Выготского или приводится какой бы то ни было комментарий, не дают результатов. Как будто против этого тезиса существует своеобразный заговор молчания. Например, в Кембриджском издании книги «Выготский» (2007) есть статья про книгу «Мышление и речь», в которой есть раздел «Метафоры». Но среди множества метафор, используемых Л.С. Выготским, разбираемое нами высказывание даже не упоминается [ The Cambridge Companion, 2007].

Да и отечественные авторы не особенно склонны упоминать об этой фразе Л.С. Выготского. Ни у Д.Б. Эльконина, ни у В.В. Давыдова, ни у П.Я. Гальперина мы не встречаем ни упоминаний об этой идее, ни каких-либо комментариев. Лишь Л.Ф. Обухова [Обухова, 2005] цитирует это место Л.С. Выготского, правда, заменяя немецкую валюту отечественной, и В.П. Зинченко в своем коротком, но блистательном эссе о Л.С. Выготском дает свое понимание значения особого характера этой связи [Зинченко, 2011].

Можно выдвигать разные гипотезы, почему возник «заговор молчания». Одно из возможных объяснений состоит в том, что к этой фразе относятся именно как к полемическому ходу, резко обозначающему позицию самого Выготского, но фактически означающую лишь то, что он уже сказал ранее: «обучение ведет за собой развитие» (а не просто, как у Коффки, обучение и развитие взаимосвязаны). При таком отношении к этим словам обдумывать их нет смысла, так как это уже известная мысль, но выраженная в гротескной форме. Никакой дополнительной смысловой нагрузки в ней нет.

Возможна другая точка зрения: «ученый погорячился». Желая подчеркнуть важность обучения для развития, его ведущую роль, он позволяет себе лихие заявления, мягко говоря, безответственные. Ведь если задуматься, в действительности, в практике обучения, мы гораздо чаще сталкивается с другими случаями, когда нужно приложить массу усилий в обучении, чтобы добиться микроскопического результата в развитии. Весь наш опыт (или почти весь) находится в противоречии с этим заявлением Л.С. Выготского.

Но ключевое слово в предыдущей фразе — «почти». Дело в том, что редко, может быть, даже очень редко, те, кто занимаются практикой содействия развитию (неважно через обучение или психотерапию), сталкиваются со случаями чудесного перерождения человека, с которым работают. И те внезапные изменения, которые с ним вдруг происходят, которые даже невооруженным взглядом определяются как качественные позитивные сдвиги в развитии, можно образно описать словами Л.С. Выготского: «один шаг в обучении привел к ста шагам в развитии». И эти шаги можно в конкретном случае выявить, показать и сделать предметом анализа.

В этой статье мы попробуем отнестись к вынесенному в название тезису Л.С. Выготского как к «теореме», в формулировке которой содержится важнейшая для психологии развития, педагогики и практики оказания психологической помощи мысль, но она нуждается в доказательстве. Мы попробуем провести теоретическое рассуждение, которое может претендовать на такого рода доказательство, а затем постараемся привести случаи из практики, которые иллюстрируют работу особого психологического механизма, при «включении» которого один шаг в обучении оказывается способным дать сто шагов в развитии.

Часть 1. Формулируем теорему

Итак, попробуем отнестись к афоризму Л.С. Выготского как не просто к метафоре, а к тезису, в котором скрыто глубокое содержание, не разработанное, но нуждающееся в разработке, начиная с постановки проблемы. Для этого нам придется, следуя принципу историчности, воспроизвести схематично творческий путь Л.С. Выготского как движение к этой идее.

Еще раз кратко поясним, как мы понимаем его идею о том, что один шаг в обучении может вести к многим шагам в развитии.

На наш взгляд, здесь содержатся три мысли.

Первая — это реализация положения о том, что обучение ведет за собой развитие.

Вторая — что обучение «чему-то такому», очень важному именно для данного случая, может приводить к развивающему эффекту сразу по нескольким направлениям.

Третья — то, что прямо не высказано, но латентно содержится как постановка проблемы, — обучение можно (и нужно) вести именно так, чтобы оно было развивающим. Вопрос: как это делать?! При каких условиях может быть достигнут этот эффект. (О том, что не всякое обучение и не всегда ведет к развитию, Л.С. Выготский также упоминает в различных контекстах).

Итак, попробуем реконструировать путь Л.С. Выготского как движение к этой идее.

Предварительно рассмотрим десятилетний путь Л.С. Выготского через призму его движения в проблеме развития. Анализ творчества Л.С. Выготского под этим углом зрения позволяет нам выделить пять этапов. Обычно принято выделять три периода с момента его начала работы в психологии: первый — с1924 по 1927 г., второй — с 1928 по1931 г., третий — с 1932 по1934 г. [4; 33; 35; 48, 49 и др.][Выгодская, 1996]. Но, с точки зрения рассматриваемой нами проблемы, мы выделяем еще два этапа, которые связаны с переломными моментами в развитии представлений Л.С. Выготского о развитии.

Первый этап: 1924—1927 гг. Л.С. Выготский начинает свою работу в психологии, занимается проблемой развития и обучения детей с аномалиями, выступает с инновационными представлениями о психологии детей с особенностями развития, ставит проблему развития в контексте задач обучения, социализации и профессионального образования детей с различными дефектами. В этот же период (1926) он пишет «Педагогическую психологию» [Выготский, 1999], где формулирует важное положение о роли самого ребенка в обучении и развитии. В этот же период возникают еще три линии содержательного движения. Одна — это размышление о проблеме сознания, которое в работе 1925 г. трактуется еще не как «связь деятельностей» (это будет позже), а пока что как связь, взаимодействие «систем рефлексов», видимо, под влиянием весьма авторитетных в то время фигур И.П. Павлова и В.М. Бехтерева [Выготский, 1982]. Вторая — размышление об отличии психики человека от психики животных, в ходе которого появляется представление о том, что в «„формуле поведения человека есть часть, которой нет у животных: исторический опыт, социальный опыт, удвоенный опыт» [Выготский, 1982, с. 85]. Третья линия — задача поиска «знаков», при помощи которых эти новые члены формулы между собой связываются. В 1925 г. Л.С. Выготский выводит формулу, ставя знак «+» между историческим и социальным опытом, называя это «удвоенным опытом».

Второй этап: 1927 г. — самоопределение Л.С. Выготского в пространстве современной ему научной психологии, отраженное в ключевой методологической работе «Исторический смысл психологического кризиса», впервые опубликованной лишь в 1982 г. [Выготский, 1982а]. Следует учесть, что Л.С. Выготский пишет эту работу, находясь в больнице с фактически смертельным диагнозом, более полугода без положительной динамики [Выгодская, 1996]. Заключительная часть текста выглядит как завещание, как наказ последующим поколениям психологов, как то, что самому автору, скорее всего, сделать не удастся. Но судьба дарит ему еще 7 лет творческой жизни.

В этой работе, большая часть текста которой посвящена методологии новой психологии, в основу которой положены философия и практика, ставится задача разработки некоего среднего, промежуточного слоя понятий (промежуточного между материалистической диалектикой и изучаемой реальностью, т.е. психикой человека). Л.С. Выготский ищет название для новой науки, но в итоге оставляет за ней имя «психология», подчеркивая при этом, что она должна быть «материалистической» и «исторической». Считая образцом такой науки исторический материализм, описывающий процесс развития общества как закономерную смену экономических формаций, он пишет о необходимости разработки таких понятий, который могли бы не только объяснять и описывать психику, но и способствовать овладению ею. Причину кризиса и, соответственно, движущую силу развития психологии Л.С. Выготский, как известно, видит в бурном развитии прикладной психологии, в возникновении психологической практики, В качестве одной из таких практик он указывает практику воспитания. Столкновение с практикой «„заставляет психологию перестроить свои принципы так, чтобы они выдержали испытание практикой» (10, с. 387). И далее: «.нельзя преувеличить значение новой практической психологии для всей науки; психолог мог бы сложить ей гимн» (там же, с. 387).

То, что Л.С. Выготский придавал столь принципиальное значение практике в развитии «новой» психологии стало широко известно с момента опубликования его работы «Исторический смысл психологического кризиса». Мы называем этап написания этого текста «самоопределением Л.С. Выготского, потому что он не только ставит задачу наработки новой методологии, т. е. системы «посредствующих, конкретных, применимых к масштабу данной науки понятий» (10, с. 419), но и идентифицирует себя с ней. Как мы постараемся показать, вся его дальнейшая работа направлена на то, чтобы создать такой концептуальный аппарат, который позволял бы решать практические задачи в той сфере, в которой он работал как практик. Этой практикой с самого начала была работа с детьми, имеющими особенности развития. И Л.С. Выготский с первого (с момента его прихода в психологию) до последнего дня продолжал заниматься этой проблемой. Но держал в фокусе внимания обе ее стороны: как происходит нормальное развитие, как происходит аномальное развитие ребенка и как можно создать условия для нормального развития в этом случае[Василюк, 1996].

Уже в эти годы он формулирует важное положение о том, что развитие нормальных и «дефективных» (воспользуемся терминологией того времени, от которой, кстати, Л.С. Выготский пытается уйти) детей должно подчиняться одним и тем же законам, и стремится эти законы открыть. Уже в 1924 г. он пишет, что «.слепота есть нормальное, а не болезненное состояние для слепого» [Выготский, 1983, с. 68], что «.правильно педагогическая гигиена предписывает обращаться со слепым ребенком так же, как если он был зрячим» [там же, с. 69], что «.социальное воспитание победит дефективность. Тогда, вероятно, нас не поймут, если мы скажем о слепом ребенке, что он дефективный, но о слепом скажут, что он слепой и о глухом, что он глухой и ничего больше» [там же, с. 72].

Возвращаясь к работе 1927 г. [Выготский, 1982а], обратим внимание на один ход рассуждения Л.С. Выготского, который в каком-то смысле можно рассматривать как ключ к пониманию «теоремы», вынесенной в заголовок данной статьи.

Когда Л.С. Выготский формулирует тезис о необходимости новой методологии, новой системы понятий, он обращается к работе Л. Бинсвангера 1922 г., с которой неоднократно соотносится на протяжении всего текста. В этом пункте он ссылается на Бинсвангера, который «.вспоминает слова Брентано об удивительном искусстве логики, которой один шаг вперед имеет следствием 1000 шагов вперед в науке» [Выготский, 1982а, с. 419].

Через семь лет после этих слов он напишет, обращаясь уже не к развитию науки, а к развитию ребенка, свою знаменитую фразу об одном шаге в обучении, который может означать сто шагов в развитии. В пояснении к ней можно усмотреть прямую аналогию между развитием науки и развитием ребенка. «.если мы научимся, скажем, новому методу мышления, новому типу структур, то это даст нам возможность выполнять не только ту самую деятельность, которая была предметом непосредственного обучения, но во много раз больше — даст возможность выйти далеко за пределы тех непосредственных результатов, к которым привело обучение» [Выготский, 1982б, с. 230]. Напоминаем, что эта фраза приводится в главе шестой, посвященной развитию научных понятий у детей, главе, которая написана в 1934 г. Другими словами, и в 1927 г., и в 1934 г. речь идет о научном мышлении: в первом случае — о развитии мышления в науке, во втором случае — о становлении «научного» мышления у ребенка.

Третий этап: 1928—1931. Оправившись от болезни, Л.С. Выготский, вдохновленный и вооруженный идеей новой методологии, с головой окунается в работу. Подавляющее большинство работ в этот период так или иначе связаны с проблемой развития ребенка. Большая часть текстов посвящена работе с различными категориями особенных детей. В 1928 г. 22 работы из 30 связаны с проблемами развития (в том числе 16 — с развитием особенных детей); в 1929 г. — работ, посвященных развитию, всего 8 (из 18), при этом половина из них связана с тематикой нормального развития; в 1930 г. — 21 работа из 30 прямо или косвенно связана с вопросами развития (17 работ посвящены проблемам патологии развития). Завершается этот этап в 1931 г. написанием эпохального труда с характерным названием, в котором можно увидеть следы его размышлений о психологии как исторической науке в 1927 г., — «История развития высших психических функций» [Выготский, 1983а], в которой дается методологический ключ (новая логика, вспоминая слова Брентано), позволяющий по-новому подойти и к проблеме развития ребенка (человека), и к проблеме сознания, и к проблеме специфики человеческой психики по сравнению с психикой животных (вся линия полемики Л.С. Выготского с бихевиористами и гештальтистами), и метод исследования, имеющий практическое значение, так как исследование ведется путем обучения.

Важно отметить, что статьи со словами «культурное развитие» в названии впервые появляются в 1928 г., а завершается этап впервые появившимся в названии словом «история». С этого момента новая психология, создаваемая Л.С. Выготским, становится по факту «культурно-исторической».

Четвертый этап: 1932 — март 1933 г. В этот период под руководством Л.С. Выготского проводятся основные экспериментальные исследования, базирующиеся на новом понимании развития высших психических функций человека (исследования внимания, памяти, мышления). Завершением этапа, по-ви- димому, можно считать выступление Л.С. Выготского с заключительным словом на конференции 23 марта 1933 г. (текст опубликован в Т. 4 собр. соч. в главе «Проблемы возраста»), на котором Л.С. Выготский вводит понятие «зона ближайшего развития», придавая ему важнейшее значение для понимания развития ребенка как человека, как социального существа [Выготский, 1984]. Фактически с этого момента концептуальный каркас культурно-исторической теории можно считать завершенным, так как в ней появляется понятие, связывающее воедино целый ряд прорывных идей Л.С. Выготского о специфике развития человека, о его сознании, о роли культуры и взаимодействия ребенка с другими людьми, — понятие «зона ближайшего развития».

Пятый этап: 23 марта 1933 — 11 июня 1934. Это был этап, когда счет шел на дни. Это период борьбы, начинающейся травли, смертельной угрозы со стороны природы (болезнь) и не меньшей угрозы со стороны социума [Выгодская, 1996]. «Биологическое» и «социальное» восстали одновременно против Л.С. Выготского и его культурно-исторической теории. Те, кто вчера превозносил Л.С. Выготского, в это время начинают подвергать его жестокой неоправданной критике. Чуть позже (всего лишь через два года после смерти) его книги будут изымать из библиотек, уничтожать, его статьи будут вырезать из журналов, а выдавать для чтения сохранившиеся публикации будут только по специальному разрешению. Но это будет после (с 1936 по 1956 г.). А в этот период, несмотря на «социальную ситуацию», Л.С. Выготский вновь, как и в кризисный для его жизни период 1927 г., самоопределяется культурно-экзистенциальным образом [Зарецкий, 1993], фактически начав разрабатывать исследовательскую программу на основе наработанного концептуального аппарата. То, что формируется исследовательская программа, видно даже по названиям текстов этого периода. Приведем их в той последовательности, в которой они приведены в списке трудов Л.С. Выготского в книге Г.Л. Выгодской и Т.М. Лифановой [Выгодская, 1996]: «Проблема возраста», «Проблема развития», «Проблема сознания», «Проблема обучения и развития в школьном возрасте», «Проблема развития в структурной психологии», «Проблема развития и распада высших психических функций» (это последний доклад Л.С. Выготского, сделанный им за полтора месяца до смерти). В этот же ряд можно включить еще две работы 1932 г. (ничего, что у нас этапы идут немного «внахлест»), связанные с прочтением книг А. Гезелла и Ж. Пиаже: «Проблема развития ребенка в исследованиях Арнольда Гезелла» и «Проблема речи и мышления ребенка в учении Ж. Пиаже».

Самому Льву Семеновичу не было суждено реализовать намечаемую программу. Это уже было делом его соратников и учеников, а также их учеников и т. д. Б.Д. Эльконин считает, что к 2015 г. уже работает пятое поколение сторонников культурно-исторической психологии[Вересов, 2015]. Надеюсь, Б.Д. Эльконин разрешит мне его процитировать без ссылки на печатный труд, поскольку таковой мне не известен. Первое поколение — сам Л.С. Выготский. Второе — ближайшие его ученики и соратники, которые были затем учителями для третьего и четвертого поколений — А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, Б.В. Зейгарник, П.Я. Гальперин, П.И. Зинченко, А.В. Запорожец, Л.И. Божович, Л.С. Славина и другие. Третье поколение — их ученики В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, О.К. Тихомиров, Н.Ф Талызина, Л.Ф. Обухова и другие. К четвертому поколению Б.Д. Эльконин отнес себя и В.В. Рубцова (ведущих магистерского семинара МГППУ), участников рефлексии этого семинара и многих других психологов, плодотворно трудящихся в научных и образовательных учреждениях в России и за рубежом в настоящее время. Пятое поколение — это нынешние студенты и недавние выпускники многочисленных психологических факультетов, которые продолжают опираться на принципы культурно-исторической психологии, их творчески развивать, преломлять по отношению к различным проблемам науки и практики, расширяя поле исследовательских работ и практических разработок[Выготский, 1983].

Здесь следует сделать еще одно отступление от основной темы для того, чтобы из периода 1920— 1930-х гг. вернуться в настоящее время.

Как уже было сказано выше, после снятия запретов на Л.С. Выготского (можно представить какого мужества и какого искусства потребовало это от его учеников, чтобы добиться этого всего лишь через несколько лет после печально известной «павловской сессии») стали появляться первые публикации Л.С. Выготского. Сначала главный труд «Мышление и речь» в 1956 г., затем «История развития высших психических функций» (1960). В 1962 г. «Мышление и речь» переводится за рубежом, сначала на английский, а затем и на другие языки. В 1980-е гг. публикуется шеститомное издание трудов Л.С. Выготского, в которое входят далеко не все его тексты, но по которому уже можно составить представление о той громадной работе, которую он проделал за отведенные ему 10 лет.

После этого рост популярности культурно-исторической психологии начинает стремительно нарастать. В 1990-е гг. создается Международное общество культурных и деятельностных исследований (ISCAR)[Выготский, 1982]. Автору данной статьи довелось участвовать дважды в конгрессах ИСКАРа — в 2008 г. в СанДиего и в 2014 г. в Сиднее. Динамика такова: в 2008 г. в программе были указаны участники 45 стран мира, в 2014 г. — уже 62 страны.

В чем видится секрет столь стремительной популярности концепции Л.С. Выготского. Не может же это быть связано только с тем, что на русском языке было опубликовано собрание его основных сочинений?! На наш взгляд, именно в 1980—1990-е гг. сошлись два фактора, для которых своеобразным катализатором произошедшей «химической реакции» стала одна очень важная особенность самой культурно-исторической концепции. Именно поэтому «химическая реакция» пошла со столь «бурным выделением энергии».

Период 1980—1990-х гг. — это время, когда:

во-первых, стали известны ранее не публиковавшиеся труды Л.С. Выготского, и появилась возможность познакомиться с его трудами в первоисточниках (это важно, так как идеи Л.С. Выготского нередко искажаются, с умыслом или без оного);

во-вторых — и это важнейший фактор — когда резко расширяется запрос на психологию в различных видах практики. То есть время, в которое работал Л.С. Выготский, вернулось, но уже на новом уровне. В конце 1980-х гг. появляются публикации об академической и практической психологии [Эткинд, 1987], о неклассической комплексной практико-ориентированной науке эргономике (базовой частью которой является психология) [Зарецкий, 1989], о психологической практике [Василюк, 1996] и т. д. Из-за рубежа в Россию хлынул поток психологов-практиков, которые начали транслировать западные подходы.

Казалось бы, разве может концепция, которая разрабатывалась на протяжении нескольких лет небольшой группой очень молодых людей (их лидер Л.С. Выготский умер, не достигнув возраста 38 лет), да еще несколько десятилетий назад, в другом историческом времени, быть конкурентноспособной методам и подходам, которые на протяжении этих десятилетий, не лежали недвижимо на полках в спецхранах, а интенсивно разрабатывались многими поколениями ученых и практиков[Выготский, 1999]?! Но культурно-историческая психология оказалась не просто конкурентноспособной. Она начала последовательно завоевывать все новые области практики, перестраивая представления о них, обогащая свой концептуальный аппарат, который изначально — и в этом видится коренная особенность культурно-исторической психологии — создавался на основе, во главу угла которой была положена философия и практика, как это сформулировал Л.С. Выготский в работе 1927 г. [Выготский, 1982а].

Оказалось, что далеко не все понятия, в которых описываются психические процессы, далеко не все теории, которые их великолепно объясняют, пригодны для решения практических задач[Выготский, 1982а]. Культурно-историческая концепция оказалась именно такой теорией, которая самим автором создавалась как инструмент для практики (кстати, сам Л.С. называл свой подход инструментальным). Эвристический потенциал этих понятий раскрывался постепенно. Как это происходило, можно проследить на примере понятия «зона ближайшего развития», которое прочертило удивительную траекторию от некоего общего периферийного момента культурно-исторической концепции до важнейшего методологического принципа диагностической, педагогической, коррекционноразвивающей и, в последние годы, психотерапевтической работы [2; 3; 6; 22; 31; 32; 37; 41; 42; 44 и др.][Выготский, 1982б].

Чтобы не перегружать текст и не давать повода для лишних дискуссий, обозначим некоторые промежуточные вехи. Один из наших уважаемых учителей, который по праву считается одним из наиболее блестящих продолжателей дела Л.С. Выготского, очень острый на язык и большой любитель красиво пошутить, во времена, когда я был студентом, однажды сказал применительно к понятию «зона ближайшего развития»: «В нашей стране хорошую вещь “зоной” не назовут». Еще резче об этом понятии также в устной беседе уже в начале 2000-х гг. весьма авторитетный специалист в области детской психологии, когда я сообщил ему, что пишу статью про ЗБР, резко сказал, что «ЗБР — это ахинея».

В текстах П.Я. Гальперина понятие зона ближайшего развития не встречается вообще [Зарецкий, 2012].

В.В. Давыдов (1996) пишет о том, что педагогический потенциал понятия ЗБР еще предстоит раскрыть [Давыдов, 1996].

В некоторых учебниках по детской психологии и ее истории, выпущенных сравнительно недавно, понятие ЗБР не входит в число основных, хотя культурно-исторической концепции Л.С. Выготского при этом уделяется довольно много места.

Для сравнения — в Кембриджском издании книги «Выготский» 2007 г. (под редакцией Г. Дэниелса, М. Коула и Дж. Верча) понятие ЗБР встречается 46 раз [ The Cambridge Companion, 2007].

Сейчас диагностика развития и ведение педагогических (коррекционно-развивающих) занятий с детьми на основе (с учетом) ЗБР является неотъемлемым принципом, который, как оказалось, технологически воплотить в практике совсем не просто (вот где дает о себе знать методологическая проблема взаимоотношения философии и практики, когда нужно наработать промежуточный — по Л.С. Выготскому — слой эффективных понятий, которые бы и описывали предмет приложения практических усилий, и давали в руки метод, дающий возможность эффективно действовать с этим предметом).

Представляется, что именно изначальная (в замысле) ориентированность разработки теории Л.С. Выготским как инструмента для практики и обусловила стремительный рост ее популярности и востребованности на рубеже ХХ—ХХ1 вв. И пока динамика, как уже было сказано выше, носит характер расширения сфер практики приложения культурноисторической концепции и углубления ее теоретических представлений.

Возможно, на первый взгляд, столь пространное отступление от основной темы данной статьи, выглядит не очень оправданным. И у кого-то возникает вопрос, зачем автору понадобилось так много внимания уделять в общем-то хорошо известным моментам творческой биографии Л.С. Выготского. Но дело именно в том, что за последние 60 лет культурно-историческая концепция и отношение к ней претерпевает существенную динамику. Специалисты, хорошо знакомые с концепцией Л.С. Выготского, продолжают ее для себя открывать, обнаруживая в ней скрытый потенциал [см. например: 23; 42].

Именно это произошло с понятием «зона ближайшего развития». В конце 1990-х—начале 2000-х гг. появляются публикации, которые можно рассматривать как «прорывные» в проблематике связи обучения и развития, видимого сквозь призму понятия ЗБР [Белопольская, 1997; Зарецкий, 2007; Кравцова, 2001; Обухова, 2005; Цукерман, 2006]. Зона ближайшего развития начинает рассматриваться не как плоскость действия, а как сложноустроенное многовекторное пространство, в котором идея о том, что один шаг в обучении может дать не один шаг в развитии, неожиданно обретает глубокий операциональный (т.е. дающий возможность решать практические задачи) смысл. И первое приложение эта идея ЗБР как многовекторного пространства находит в той самой практике, с которой начинал Л.С. Выготский, в практике изучения развития особенных детей и поиска путей содействия этому процессу.

Именно в этой сфере представляется крайне важной такая постановка вопроса: возможно ли так строить педагогическую, психолого-педагогическую, психологическую, консультационную, психотерапевтическую работу с особенными детьми, чтобы один шаг в обучении способствовал многим шагам в развитии? Потому что для этих детей другого пути нет. А этот путь открывает для них реальную перспективу. Практика показывает, что это возможно. Вопрос: при каких условиях?

Часть 2. Ищем доказательство

Для доказательства теоремы обратимся к многовекторной модели ЗБР, разработанной в практике рефлексивно-деятельностного подхода (РДП) для оказания помощи детям в преодолении учебных трудностей, способствующей развитию [21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 52 и др.].

РДП возник как обобщение практики оказания помощи детям с трудностями в обучении, которая опиралась на инновационные подходы учителей, успешно работающих с любыми категориями «трудных» детей. С 1996 по 2002 г. автор данной статьи был одним из организаторов проекта «Летняя школа для детей с особенностями развития и инвалидностью»; в эти школы приглашались учителя и другие специалисты, имеющие успешный опыт работы с различными категориями особенных детей. Сам термин «РДП» начал употребляться для описания той практики, которая возникла в проводимых учителем русского языка Н.Ю. Абашевой совместно с психологом В.К. Зарецким занятиях в летней школе в 1997 г. [Зарецкий, 1998]. В дальнейшем эта практика рефлексиро- валась, расширялась, выстраивалось ее научное обоснование, и в настоящее время она описывается как научно-практический подход, имеющий собственные теоретико-методологические принципы в рамках отечественных направлений в психологии развития (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Н.Г. Алексеев и др.) и технологические процедуры их реализации [Зарецкий, 2013].

Далее мы рассмотрим суть и основное содержание данного подхода и постараемся обосновать возможность его применения в инклюзивной практике.

Исходным пунктом для РДП является рассмотрение любой проблемной ситуации, возникающей в обучении, как ресурсной для развития. Это может быть ситуация ошибки, трудности, непонимания, неспособности (реальной или кажущейся ребенку) что-либо сделать, хронической неуспеваемости, педагогической запущенности и т. п. Но это также может быть ситуация, обусловленная естественными факторами, связанными с «ограниченными возможностями здоровья», например, с инвалидностью.

Проблемная ситуация, возникающая в обучении, указывает взрослому на то, что ребенок не может нечто сделать самостоятельно. Таким образом, то, что нужно сделать ребенку, оказывается за пределами зоны его актуального развития, по Л.С. Выготскому. Если же то, что нужно сделать, находится в зоне его ближайшего развития, то это дает шансы взрослому организовать процесс своего взаимодействия с ребенком так, чтобы

этот «шаг в развитии» ребенком был сделан. В РДП выделены и обоснованы несколько условий, при которых ребенок может сделать этот шаг в совместной деятельности со взрослым, т. е. как на практике «обучение может вести за собой развитие» [Выготский, 1999].

Кратко перечислим некоторые из этих условий.

Во-первых, развитие будет происходить, если ребенок в совместной деятельности занимает позицию полноценного и полноправного субъекта собственной деятельности по преодолению трудностей и ее рефлексии.

Во-вторых, его отношения с взрослым в этой деятельности являются отношениями сотрудничества, причем взрослый находится в позиции помощника главному действующему лицу — ребенку.

В-третьих, развитие происходит в самостоятельной деятельности ребенка и ее рефлексии, осуществляемых с помощью и при поддержке взрослого.

В-четвертых, шаг в развитии осуществляется через присвоение ребенком в этой деятельности тех способов, которые реализуются совместно со взрослым (интериоризацию, по Выготскому) [Выготский, 1984] и через рефлексию собственных и совместных способов деятельности.

В-пятых, развитие в совместной деятельности по преодолению проблемной ситуации может происходить одновременно по нескольким направлениям, или, как писал Л.С. Выготский: «один шаг в обучении может означать сто шагов в развитии» [Выготский, 1982б, с. 230].

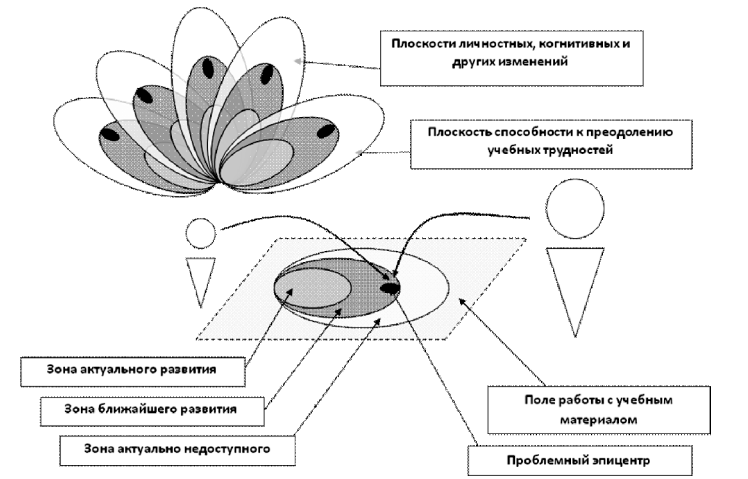

Последний тезис, а также основная суть РДП иллюстрируется нами схемой объемного, а не плоскостного представления о зоне ближайшего развития (рис. 1), идея которого начала развиваться в ряде работ отечественных психологов [см. например: 3; 32; 36; 43].

В соответствии с рис. 1 (про себя мы эту схему стали называть «цветочек») развитие можно представить как уникальное событие в жизни ребенка, когда в проблемной ситуации происходит изменение в сторону расширения границ зон актуального и ближайшего развития сразу по нескольким векторам, и тогда возникает новое качество. Ребенок начинает раскрываться подобно тому, как распускается цветок, отсюда и неформальное название схемы «цветочек».

Остановимся подробнее на описании этой схемы и на примерах того, как в конкретной проблемной ситуации могут осуществляться шаги в развитии (пусть не сто шагов, но хотя бы несколько).

Рефлексивно-деятельностный подход — это система принципов и технологий содействия развитию ребенка в процессе его сотрудничества со взрослым и сверстниками, основанная на поддержке позиции ребенка как субъекта осуществляемой деятельности, ее рефлексии, осознания, перестройки и конструирования способов ее осуществления.

Развитие в учебной деятельности происходит через интериоризацию способов совместной деятельности. Динамика развития — постоянное расширение зон актуального и ближайшего развития по различным векторам индивидуального движения в плоскости освоения предметного материала, а также в других плоскостях, в которых происходит формирование разнообразных способностей и личностных качеств.

Помощь в рефлексивно-деятельностном подходе выступает как поддержка взрослым субъектной позиции ребенка и процессов, связанных с реализацией, рефлексией, перестройкой и конструированием способов деятельности.

Поскольку ребенок рассматривается как сотрудник и партнер взрослого, реальное учебное занятие является продуктом их совместного творчества. Учителя, работающие средствами рефлексивно-деятельностного подхода, руководствуются общей идеей подхода, принципами, ограничениями, которые накладывает позиция сотрудника и идея помощи через рефлексию, а также некоторыми рекомендациями по технологии. Но реальный процесс, еще раз подчеркнем это, разворачивается как в известной мере спонтанный, творческий, ставящий и самого учителя в позицию «развивающегося взрослого».

Задача взрослого — определить зону ближайшего развития в плоскости учебного материала, дать соответствующие возможностям ребенка задания, чтобы прояснить, что он может сам, чего не может, обеспечить индивидуальную помощь. Если проблемы в учебном предмете связаны с состоянием «других векторов», то по этим векторам, благодаря оказываемой помощи, тоже начинается движение.

Важнейшим для ребенка с ограниченными возможностями здоровья является вектор «способность преодолевать собственные трудности», т. е. развитие и укрепление его субъектного начала. Именно недостаточность опыта самостоятельного преодоления различных жизненных (не только учебных) затруднений, постоянное ощущение поддержки со стороны взрослого, граничащее с гиперопекой, может вырабатывать самоощущение, аналогичное феномену выученной беспомощности, описанного М. Селигменом [Seligman, 1992]. И именно это отношение может быть фактором, сдерживающим развитие по другим направлениям, так как препятствует воплощению в жизнь главного исходного условия — формированию у ребенка позиции субъекта обучения, саморазвития, самореализации, ощущения собственной самоэффективности [Bandura, 1977]. А без субъектной позиции не включаются главные механизмы, благодаря которым может начаться одновременное движение по нескольким векторам, регулируемое собственной активностью ребенка.

Возможность при опоре на РДП создавать условия для развития такой позиции и способности к преодолению учебных и жизненных трудностей, с нашей точки зрения, является важным и ценным ресурсом, в частности, для инклюзивной практики[Выготский, 1983а], пока что используемым лишь эпизодически.

В совместной деятельности со взрослым ребенок начинает различать, что он может сделать самостоятельно, при выполнении каких действий он нуждается в помощи. А главное — от занятия к занятию он сам видит динамику, ощущает расширение границ своих возможностей, и — что особенно важно — понимает, за счет чего это достигается.

Это очень хорошо сформулировал один из второклассников, который по уровню успеваемости едва не был отправлен в школу для умственно отсталых детей. Когда консультант, следуя принципу сотрудничества и поддержки субъектной позиции ребенка, спросил, будет ли он решать очередную задачу самостоятельно или совместно, он сказал: «Это задание мы сделаем вместе, а следующее я попробую сам». Конечно, в 9 лет, с диагнозом «задержка психического развития» он не может объяснить, за счет чего то, что мы делаем вместе, он потом почему-то может делать самостоятельно. Но он понимает смысл взаимодействия с консультантом и видит его результаты: то, что вчера он мог делать только совместно, сегодня он может делать самостоятельно (прямо, по Л.С. Выготскому). Благодаря ситуативным успехам, маленьким победам над ошибками и трудностями, осмыслению и изменению способов, рефлексии прежнего и нового опыта в тотальности выученной беспомощности образуется своего рода брешь. У ребенка появляется пространство деятельности, пусть поначалу небольшое, внутри которого он успешен, в котором приложенные усилия обязательно оборачиваются реальным результатом (понимание причин ошибки — это тоже положительный результат, так как становится понятным, над чем надо работать, какую причину устранять).

Возможно, именно потому, что дети, имеющие преимущественно негативный опыт учебной деятельности, привыкшие к неуспеху, склонны проявлять в учебной деятельности симптомы выученной беспомощности, именно на них «терапия успехом» особенно эффективна и показательна. На том, как можно работать с выученной беспомощностью, мы остановимся более подробно. Попутно заметим, что аналоги синдрома выученной беспомощности разной степени выраженности можно наблюдать

не только у детей с ОВЗ, привыкших к своим ограничениям и не стремящихся их преодолеть, но и у детей без ОВЗ, хронически неуспевающих, из неблагополучных семей, которым некому было помогать справляться с трудностями. Нередко таких детей тянут из класса в класс, стараясь не оставлять на второй год. Сами они либо находят обходные пути (списывая у одноклассников контрольные работы, избегая выходов к доске, прогуливая уроки и т. д.), либо смиряются с собственной неспособностью исправить свое положение, не предпринимая вообще никаких попыток изменить ситуацию. Такое поведение (отсутствие конструктивной активности) и переживание (ощущение своей беспомощности, невозможности что-либо изменить, бессмысленности усилий, неверия в себя и уже нежелания что-либо делать) проблемной ситуации, превращает ее в травмирующую, потенциально опасную для психического здоровья. В такой ситуации учебная деятельность отходит на второй план, а на первый план выходит ее психотерапевтический потенциал [Холмогорова, 2011а], т. е. возможность, оставаясь в рамках учебной деятельности, способствовать плодотворным личностным изменениям (личностному развитию).

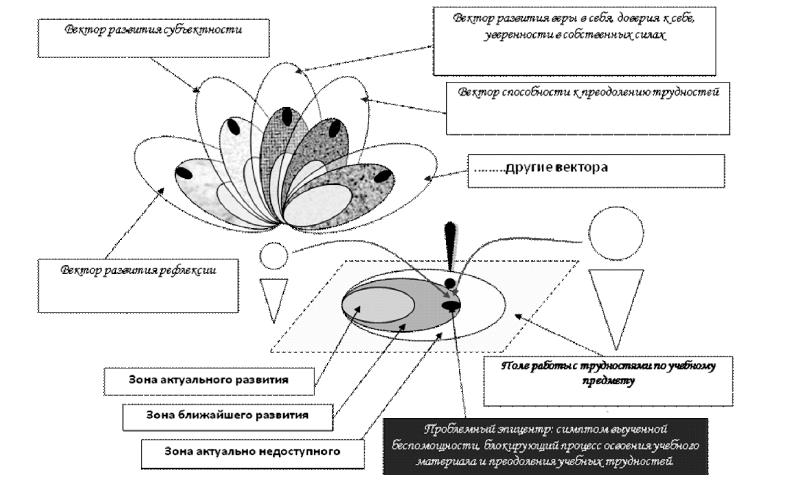

В этой ситуации проблемный эпицентр лежит не в плоскости предметных способов деятельности, а в самом симптоме выученной беспомощности, который и должен стать предметом особой заботы взрослого (им может быть не обязательно психолог, но и учитель, и родитель). При этом плоскости учебной деятельности и плоскость, образованная вектором выученной беспомощности, как бы меняются местами (рис. 2).

Рис. 2. Многовекторная модель ЗБР иллюстрирует случай, когда проблемный эпицентр оказывается в личности, а не в плоскости предметных способов деятельности

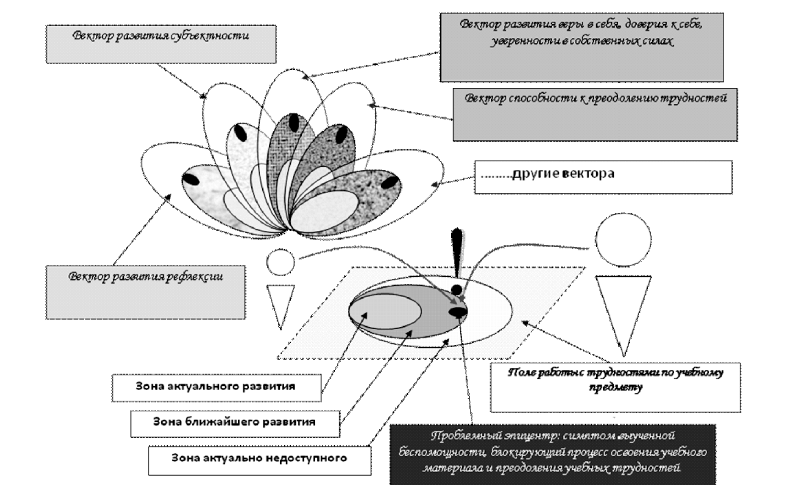

Помощь, направленная на преодоление выученной беспомощности инициирует динамику по тем векторам, с которыми этот симптом связан (субъектность, рефлексия, готовность и способность преодолевать трудности, уверенность в себе, смысл и др.). На рис. 3 тот момент, в который по этим векторам начинается изменение, обозначен изменением цвета соответствующих векторов.

Рис. 3. Многовекторная модель иллюстрирует момент инициации динамики по векторам, связанным

с выученной беспомощностью

С одной стороны, эти векторы, точнее невключение их ресурса для преодоления проблемной ситуации, обусловлены прошлым опытом, который привел к состоянию выученной беспомощности, нередко выражающейся в том, что человек теряет способность делать даже простые, вполне посильные вещи. С другой стороны, то, что эти ресурсы не включаются, подкрепляет выученную беспомощность, укрепляет миф человека о себе, как о неспособном к данному виду деятельности.

В школе нередки случаи, когда, например, ученик, хорошо успевающий по многим предметам, становится двоечником, например, по математике, убеждая себя и других, что он «гуманитарий», поэтому математика ему не дается. В действительности, он уже давно перестал предпринимать какие-либо попытки разобраться с трудностями, поэтому ситуация только усугубляется. Если ребенок перестает предпринимать усилия, чтобы преодолеть возникшие трудности по какому-либо предмету, то это может быть для него довольно опасным в плане дальнейшего развития. Этот способ переживания проблемной ситуации может закрепиться. В другой ситуации, в другой деятельности ребенок может опять посчитать себя неспособным, его активность станет избирательной, жизненное пространство начнет сужаться, и вот он уже становится клиентом для психотерапевта, так как психическое здоровье такого ребенка оказывается под угрозой.

Как же возможно развитие личностных качеств через деятельность? Во-первых, здесь не столь важна сама деятельность. Это может быть деятельность, в которой возникли непреодолимые трудности, но может быть и нейтральная по отношению к ним деятельность, например, игра в шахматы. Ребенок, вовлекаемый в игру в шахматы, может скептически относиться к своей способности добиться в ней каких- либо успехов. Но что если деятельность построена так, что успех неизбежен? — Мы подчеркиваем и специально акцентируем внимание ребенка на том, что наша с ним деятельность успешна всегда. Только успех может быть разным. Если он чему-то научился, это успех в обучении. Если у него не получилось, но он смог отрефлексировать свой способ и понял причину ошибки, то успех в осмыслении, в более глубоком понимании того, что и как он делает.

Такая фокусировка на содержательной стороне деятельности отвлекает от тягостных переживаний беспомощности, создает положительный эмоциональный фон даже в отсутствие достижений в самой деятельности. Одновременно это способствует постепенному втягиванию в нее ребенка. Он именно втягивается, как бы ступая осторожно, прощупывая почву, не опасно ли сюда идти. Самый трудный момент — начало: вовлечь ребенка в деятельность, если он убежден в бессмысленности приложения усилий. И здесь вступает в силу «во-вторых». Во-вторых, в каком-то смысле важнее деятельности становится тот контакт, который будет установлен между ребенком и помогающим ему взрослым. Если это глубокий, эмоционально-смысловой контакт, если отношения выстроены как отношения сотрудничества, если ребенок, даже не доверяя себе, склонен доверять взрослому, верит ему, то это может стать решающим фактором преодоления выученной беспомощности. Если ребенок сопротивляется, не отзывается на предложения начать что-либо делать, мотивируя это тем, что все равно ничего не получится, то в случае хорошего контакта взрослый всегда может сказать: «Ты считаешь, что у тебя ничего не получится? А я думаю иначе. Я умею помогать так, чтобы получилось. Ты мне веришь? Тогда давай попробуем». А дальше уже вступает в действие искусство оказания помощи и организация самих занятий. Если ребенок увидел границу между своими зонами актуального и ближайшего развития, убедился в том, что кое-что он может делать самостоятельно, если то, что вчера он мог делать только с помощью, сегодня делает уже самостоятельно, то этот опыт становится вдохновляющим фактором, вселяющим уверенность в своих силах, пробуждающим желание действовать, укрепляющим толерантность к затруднениям, наделяющим смыслом прилагаемые усилия.

Даже небольшой успех может вызвать к жизни динамику по всем указанным и многим другим не указанным здесь векторам — тот самый эффект, когда один шаг в обучении дает сто шагов в развитии.

Наглядным примером удивительного эффекта именно занятий шахматами для общего, в том числе личностного, развития является опыт ребенка-сироты с тяжелым соматическим заболеванием, в результате которого у него не образовывалась мышечная ткань. Руки и ноги почти бездействовали, пальцы не двигались. Он мог делать движение рукой от плеча (взмахивать) и зажимать небольшие предметы между вторым и третьим пальцем правой руки. Он привык к заботе других о себе, так как его возили на коляске, кормили с ложечки, полностью ухаживали за ним. Сам он мог рисовать и писать, зажимая карандаш в зубах. Интеллект полностью сохранен, но в силу образа жизни сироты, проводящего время преимущественно в больницах, у него была задержка развития. Научившись играть в шахматы, он увлекся игрой и начал осваивать ее довольно серьезно. Однажды ему было предложено поставить на доске мат в 1 ход. Он быстро сообразил, что мат ставится ферзем и сказал, куда (на какое поле) нужно поставить ферзя. Игравший с ним консультант предложил ему самому поставить ферзя. «Я не могу», — был ответ Паши (так звали мальчика). «Мне кажется, ты можешь», — ответил консультант. Тогда Паша, изловчившись, взмахнул рукой и схватил двумя пальцами ферзя. Рука вместе ферзем опустилась вниз. Вторым взмахом руки, Паша, прицелившись, поставил ферзя на нужное поле. Некоторые фигуры, правда, при этом упали, но мат был поставлен. Через неделю Паша ел сам (придумал способ, который позволял ему кушать самостоятельно суп и второе, нажимая локтем на ложку или вилку, лежащую на тарелке). Затем он начал расширять диапазон своих действий. Стал охотно пользоваться ортезами, благодаря которым мог передвигаться на ногах, а не на коляске. Через полгода он мог уже бить по мячу и стал играть со сверстниками в футбол. Он начал ходить в школу. Появилась главная цель — стать самостоятельным в жизни. Он начал развивать руки, сам изъявил желание «попробовать научиться играть на пианино», и нашел способ для себя, сначала на черных клавишах, а потом и на всех остальных. Спустя два года он научился полностью сам себя обслуживать, догнал сверстников в учебе, имеет разносторонние интересы, стал одним из лучших игроков в шахматы в школе.

Чем глубже и сложнее нарушения, тем труднее с ними работать, но тем нагляднее динамика и полученные результаты. В примере с Пашей такой эффект мог бы быть достигнут и на другой деятельности. Но то, что начало было положено в шахматах, не случайно. Для того чтобы хорошо играть, требовался только интеллект. Физические ограничения в этой игре не столь важны. Поэтому Паша быстро уверовал в то, что может хорошо научиться играть. Возможно, эта уверенность и стала ресурсом, который сподвиг его на то, чтобы попытаться сделать ход ферзем рукой, которая, как ему казалось, на это неспособна.

Как мы уже указывали выше, выученная беспомощность — это крайний случай личностной деформации, один из самых тяжелых. Занятия, ориентированные на индивидуальные трудности и особенности детей, могут способствовать самым различным личностным изменениям, которые являются ресурсными для осуществляемой деятельности.

В этой связи хотелось бы вернуться к пониманию связи между ресурсом учебной деятельности как таковой для развития и возможными вариантами этой связи, при которых обучение приводит к многим шагам в развитии.

Так, напомним, что Л.С. Выготский приводил в пример обучение методам мышления, которое может изменить сразу многие деятельности сознания. П.Я. Гальперин, описывая исследования по формированию начальных математических понятий (мера, единица, число) указывает, что следствием этого обучения является изменение оперативных схем мышления об объекте, когда объекты начинают восприниматься не синкретически (и оцениваться по наиболее «сильному» бросающемуся в глаза параметру), а как имеющие различные параметры, каждый их которых измеряется своей величиной [Гальперин, 1998]. В той же статье П.Я. Гальперин подчеркивает, что, например, опора на интерес ребенка, что характерно для обучения по третьему типу ориентировки, дает больший эффект для развития, чем обучение по второму типу или традиционное [Гальперин, 1998].

В статье памяти П.Я. Гальперина [Зарецкий, 2012] автор этих строк обращает внимание на то, как может по-разному интерпретироваться одна и та же мысль. В пример приводятся слова Д.Б. Эльконина, когда он в своих «Дневниках» обсуждает идею Л.С. Выготского о том, что обучение может оказывать, а может и не оказывать влияние на развитие, он рассуждает с позиции главного новообразования для данного возраста. Для младшего школьника главным новообразованием является понятийное мышление. Тогда получается, что если то, чему ребенка учат, с этим новообразованием не связано, то такое обучение эффекта для развития иметь не будет: «...так обучение печатанию на пишущей машинке, каким бы современным способом оно ни производилось, не вносит ничего принципиально нового в умственное развитие. Конечно, человек приобретает при этом ряд новых навыков, у него развивается гибкость пальцев и быстрота ориентации в клавиатуре, но никакого влияния на умственное развитие приобретение этого навыка не оказывает» [Эльконин, 2015, с. 372]. Цитата из текста Д.Б. Эльконина почти точно воспроизводит слова Л.С. Выготского из шестой главы книги «Мышление и речь», которые следуют сразу за тезисом о «ста шагах в развитии». Но именно «почти». У Л.С. Выготского те же по смыслу слова стоят в другом порядке. И смысл принципиально меняется. Приведем цитату полностью. «Один шаг в обучении может означать сто шагов в развитии. В этом и заключается самый положительный момент новой теории (курсив наш. — В.З.). Она учит нас видеть разницу между таким обучением, которое дает столько, сколько дает, и между таким, которое дает больше, чем оно дает непосредственно. Если мы научимся писать на пишущей машинке, то в общей структуре нашего сознания может ничего не измениться (курсив наш. — В.З.). Но если мы научимся, скажем, новому методу мышления, новому типу структур, то это даст нам возможность выполнять не только ту самую деятельность, которая была предметом непосредственного обучения, но во много раз больше — даст возможность выйти далеко за пределы тех непосредственных результатов, к которым привело обучение [Выготский, 1982б, с. 230].

Как видим, Л.С. Выготский здесь рассуждает не с позиции возрастных новообразований и высказывается крайне осторожно: «...в структуре может ничего не измениться». Но, следовательно, при каких-то обстоятельствах может и измениться?! В статье о П.Я. Гальперине мы подробно описываем пример, когда именно обучение печатанию на компьютере по методике обучения слепому, безошибочному десятипальцевому печатанию на пишущей машинке привело — в результате формирования этого двигательного навыка за 18 занятий — к революционным преобразованиям в развитии (случай студентки М.). Это произошло благодаря тому, что первый за много лет успех, достигнутый в ее учебной деятельности, способствовал прорыву блокады, выстроенной выученной беспомощностью. Конечно, дело было не в двигательных навыках как таковых. Урок состоял в другом: как перейти от «я не могу» к «я могу». Тем самым подтверждается мысль о том, что любая деятельность обладает ресурсом для развития.

Заключение

Исходный замысел данной статьи был связан с загадочной фразой Л.С.Выготского, к которой в профессиональном сообществе сторонников культурноисторической психологии до сих пор не было выработано какого-либо отношения.

Для специалистов, работающих в области педагогики, коррекционно-развивающего обучения, психолого-педагогической помощи, консультирования, психотерапии, т. е. различными средствами содействующих развитию детей, у которых этот процесс нарушен теми или иными (биологическими, социальными, психологическими) факторами, раскрытие механизма того, как это возможно, имеет принципиальное значение. Овладение этим механизмом может существенно расширить возможности такого рода практик.

Однако именно неоднозначное отношение к этому высказыванию Л.С. Выготского в профессиональной среде (то, что образно нами было квалифицировано как «заговор молчания»), побудило нас с осторожностью формулировать постановку проблемы в данной статье. Были выдвинуты альтернативные гипотезы: а) в этой фразе не заключено какого- либо дополнительного смысла по сравнению с идеей о том, что обучение ведет за собой развитие, и, с этой точки зрения, совершенно естественно то, что за «шагами» в обучении», следуют «шаги в развитии»; б) к этой фразе следует отнестись как к теореме, в которой заключен важнейший смысл для психологии развития, педагогической практики и различных видов психологической помощи, которые ориентированы на содействие развитию.

Поскольку автор данной статьи относит себя к специалистам, работающим в области именно такого рода практик [Зарецкий, 2013], то вопрос, удастся ли продвинуться в доказательстве гипотезы «б», представляет особую важность. Если удастся продвинуться, т. е. получится выстроить логическое обоснование наличия глубинного смысла в метафоре Л.С. Выготского, то можно будет сделать следующий шаг и поставить проблему того, как можно помыслить механизм, при котором некая особым образом организованная процедура обучения будет способствовать прорыву (т.е. одновременно многим шагам) в развитии.

По этой причине мы исходили из гипотезы «б». Но чтобы не выдавать желаемое за действительное, мы сделали попытку детально проанализировать и представить творческий путь Л.С. Выготского как движение к этой идее, исходя из предпосылки, что проблема развития на протяжении всех десяти лет его работы в психологии была в эпицентре его интересов. В предложенной периодизации десятилетнего пути было выделено пять этапов. Начало движению положено работой об обучении и развитии различных категорий особенных детей; завершение ознаменовано формулировкой идеи, которая имеет важнейшее значение для решения поставленной на старте проблемы.

В промежутке между этими вехами проделана огромная творческая работа, которая заложила основы новой теории, названной впоследствии культурно-исторической, вооружила специалистов методом исследования, позволила сформировать тот самый «промежуточный» слой понятий, о котором как о задаче писал Л.С. Выготский в 1927 г. [Выготский, 1982а], который оказался вполне эвристичным для решения практических задач, в том числе в сфере психологии развития.

Последним «камнем» в фундаменте нового подхода к развитию ребенка стало понятие зоны ближайшего развития. В нем сошлись все нити, связывающие обучение и развитие, ребенка и взрослого, человека и культуру. С момента введения этого понятия, которое, как показывает анализ, окончательно формируется к концу марта 1933 г., начинает меняться язык, которым Л.С. Выготский описывает процессы обучения и развития. Показав значение понятия ЗБР на примере диагностики, Л.С. Выготский не успевает выполнить свое обещание раскрыть педагогическое значение этого понятия [Выготский, 1984; Зарецкий, 2007а]. На протяжении почти полувека понятие ЗБР не входит в число основных понятий культурно-исторической теории, хотя на него опираются и в сфере патопсихологии [Холмогорова, 2011а], нейропсихологии [Ахутина, 2008], развивающего обучения [17; 39; 44; 45 и др.], коррекционной педагогики [Коробейников, 2001]. Однако интерес к этому понятию резко возрастает, когда раскрывается его потенциал как понятия, описывающего не только динамику становления отдельных функций, но когнитивное и личностное развитие ребенка в целом, включая его эмоциональную [Белопольская, 1997] и смысловую [Обухова, 2005] сферы. Построение многовекторной модели ЗБР стало логическим оформлением движения в этом направлении [Зарецкий, 2007].

Взгляд на связь обучения, как совместно-разделенной деятельности ребенка и взрослого, протекающей в ЗБР и тем самым способствующей развитию, позволил выявить и сформулировать некоторые условия, при которых один шаг в обучении может приводить одновременно ко многим шагам в развитии.

В рамках многовекторной модели этот эффект связывается с движением в проблемном эпицентре, при котором возникает по самому важному в данный момент вектору новообразование, изменяющее (вспомним термин Л.С. Выготского — связь деятельностей) всю структуру связи векторов, которые образуют систему внутренних средств осуществления данной деятельности.

Проблемный эпицентр может совпадать с вектором, по которому происходят основные новообразования для данного возраста, но может и не совпадать с ним. Например, в случае, если есть некие внутренние препятствия, которые связаны с главным для возраста вектором, но находятся «в другом пространстве», и без продвижения по ним не может начаться движения по главному для возраста вектору. В описанном нами примере с Пашей таким препятствием была выученная беспомощность, основанием для которой было тяжелое физическое состояние, ограничивающее его возможности движения. Преодоление выученной беспомощности, которое произошло благодаря приобретению опыта самостоятельного действия и понимания, что несмотря на ограниченные возможности он может создавать сам способы своего действия, развивать и расширять свои возможности, привело к активизации движения сразу по многим векторам (учебная деятельность в целом, отношения с другими людьми, отношения к себе, к жизни, к будущему, возникновение различных творческих замыслов, появление осознанного стремления к самостоятельности, принятие ответственности за свою жизнь и др.). Если рассматривать выученную беспомощность как крайнюю степень отсутствия субъектности, то можно сказать, что ее преодоление произошло благодаря прорыву именно по этому вектору. Вместе с опытом успешного самостоятельного действия пробудилось желание быть самостоятельным, возникла вера в то, что это возможно, появилась активность в этом направлении, пошел процесс постановки и решения различных задач, как находящихся в зоне ближайшего развития, так и выходящих за ее рамки. Процесс развития пошел одновременно по разным направлениям «семимильными шагами».

С учетом приведенного выше описания многовекторной модели и анализа случаев, проведенного с ее помощью, мы можем в обобщенном виде ответить на вопрос, при каких условиях может иметь место этот эффект.

1. Мы можем ожидать резкого скачка в развитии каждый раз, когда происходит расширение зоны актуального развития, зоны ближайшего развития и зоны актуально недоступного по любому из значимых для деятельности векторов. Расширение зоны актуального развития приводит к расширению возможностей самостоятельной деятельности. Расширение зоны ближайшего развития расширяет границы понимания и возможности освоения нового опыта. Расширение зоны актуально недоступного можно уподобить «раздвиганию горизонтов», осознанию перспектив дальнейшего обучения и развития.

2. По-видимому, каждый шаг в обучении, способствующий качественному сдвигу по вектору субъектности, может способствовать многим шагам в развитии, так как субъектное отношение пронизывает насквозь все виды деятельности. Все более глубокое понимание роли собственного участия ребенка в процессе развития как «агента» этой деятельности наиболее емко выражено Б.Д. Элькониным: «...образование может быть рассмотрено и рассматривается как прогресс субъектности» [Эльконин, 2015, с. 26].

3. Столь же комплексным эффектом для развития может сопровождаться шаг в обучении, который расширяет возможности рефлексии, так как рефлексия улучшает контакт ребенка с самим собой, помогает ему различать то, что он может и чего не может сам, когда нужно обращаться за помощью, а когда пытаться сделать все самому, видеть границу между ЗАН и ЗБР, «вооружает» субъектное отношение способами саморегуляции, самооизменения, т. е. создает возможность ребенку стать субъектом собственного развития, действующим осознанно[Выготский, 1984].

4. Столь же универсальным вектором, по-види- мому, является способность вступать в отношения сотрудничества со взрослым, принимать помощь, уметь ее запрашивать, опираться на эмоциональную и инструментальную поддержку взрослого, а не отвергать ее [Зарецкий].

5. Еще одним важным вектором, продвижение по которому может давать комплексный эффект, является способность к преодолению трудностей, включающая отношение к ошибке и затруднению, которое может блокировать другие ресурсы личности или же способствовать их мобилизации.

6. В каждом конкретном случае (т. е. у конкретного ребенка или применительно к конкретному виду деятельности) «местоположение внутреннего препятствия на том или ином векторе, может иметь сугубо индивидуальный характер, свойственный лишь одному-единственному ребенку или же ему как представителю определенной группы. В этом случае прорыв в развитии может происходить через продвижение по свойственному данному человеку вектору, через преодоление внутреннего препятствия, специфичного именно для данного случая.

Мы начинали проведенное здесь рассуждение с выдвижения альтернативных гипотез, хотя и с пристрастным отношением к тезису Л.С. Выготского, как имеющему для нас принципиальное значение.

Для тех, кто и после прочтения данного текста настроен скептически по отношению к данному тезису, кто не считает приведенные аргументы достаточно убедительными, кто видит в этом тексте лишь еще один из многих взглядов на творчество Л.С. Выготского, имеющих сомнительное отношение к действительности, попробуем привести последний аргумент.

Да, когда кто-то обращается к текстам Л.С. Выготского, пытается их по-новому интерпретировать, всегда есть опасность, о которой предупреждал А.А. Леонтьев в предисловии к книге С.М. Морозова: «Литература о Выготском множится от года к году, и с каждым годом, к сожалению, научный облик Л.С. становится все более расплывчатым — каждый автор лепит этот облик по собственному образу и подобию, вырвав для этого отдельные мысли и высказывания Льва Семеновича и не обращая внимания на систему этих мыслей и ее внутреннее развитие» [Морозов, 2002, с. 4].

Мы не пытались в этом тексте выстраивать систему представлений Л.С. Выготского подобно тому, как это делали, например, Б.Г. Мещеряков [Мещеряков, 2008] или С.М. Морозов [Морозов, 2002]. Но мы не считаем, что «вырывали отдельные мысли из системы». Мы исходили из того, что при жизни Л.С. Выготского, во-первых, эта система осталась незавершенной, во-вторых, мысль автора была чрезвычайно динамичной, интенсивно двигаясь вокруг нескольких эпицентров. Возможно, именно поэтому разные авторы, даже его ближайшие ученики и соратники, видят работу Л.С. Выготского по-разному. Д.Б. Эльконин, всю жизнь занимавшийся развитием, считает, что главной для Л.С. была проблема сознания (а не развития). Главную книгу Л.С. Выготского «Мышление и речь» называют книгой «о мышлении», «о речевом мышлении», о развитии мышления и речи [11; 35, 49]. А, например, Г.Л. Выгодская и Т.М. Лифанова пишут, что «...вся эта книга от начала до конца посвящена развитию вообще» [Выгодская, 1996]. И мы с этим вполне согласны. Существенные различия в понимании Л.С. Выготского просматриваются и в отношении ко многим его понятиям. Так, например, мы обращали внимание на то, что большинство авторов считают понятие «зона ближайшего развития» одним из важнейших в системе представлений Л.С., но некоторые достаточно авторитетные исследователи в области детской психологии о нем вообще не упоминают.

Если мы переходим в область практики, то и здесь оказывается, что на базе его представлений можно выстроить многие практики. Если взять близкий нам предмет — психолого-педагогическую помощь ребенку в преодолении учебных трудностей, то можно увидеть существенные различия между развивающим обучением [Давыдов, 1996; Рубцов, 2008; Цукерман, 2010], коррекционноразвивающим обучением [Коробейников, 2001], нейропсихологическим подходом [Ахутина, 2008], рефлексивно-деятельностным подходом [Зарецкий, 2013].

Так что и в области теории, и в области практики, не говоря уж о методологии [5; 6; 34; 35; 38 и др.], система представлений, развивавшаяся Л.С. Выготским оставляет широкие возможности для дискуссий.

Та работа, которую проделали мы в поисках аргументов значимости обсуждаемого нами тезиса, была следующей. Мы исходили из предположения, для которого нашли достаточно оснований, что одна из основных линий движения мысли Л.С. Выготского связана с постановкой и решением проблемы развития. В отличие от большинства современников, работающих в области науки психологии, Л.С. Выготский с самого начала ставит задачу не «понимать и объяснять» развитие, он задается вопросом «как помочь?», т. е. вопрос ставиться в русле неклассической науки. Если мы ищем ответ на вопрос, как помочь, то нам подходит не всякое понимание развития, а только такое, на основе которого можно выстроить методы помощи. Кроме того, Л.С. Выготский изначально ставит этот вопрос в практике содействия развитию особенным детям, т. е. когда развитие осложнено различными факторами. Он дает принципиальный ответ: надо строить общие представления о развитии ребенка как человека, двигаться от его ресурсов, а не дефицитов, искать корни развития в культуре и в социуме.

Всплеск интереса к культурно-исторической психологии совпадает по времени с переходом психологии из статуса академической науки в статус практики, требующей основательного научного обеспечения. Именно применительно к этой задаче вдруг и обнаруживается потенциал культурно-исторической теории. Выготский не только призывал к практике, но и сам ею занимался, не только строил объяснительные схемы становления специфически человеческой психики, но разрабатывал представления о механизмах, в опоре на которые можно добиваться «шагов в развитии». Описанный им механизм развития психики ребенка в процессе присвоения им культурно-исторического опыта в ходе взаимодействия со взрослым объединяет в целостность четыре процесса: передачу взрослым культурно-исторического опыта, носителем которого он является; присвоение ребенком этого опыта; процедуры трансляции (Выготский называет их обучением); последствия трансляции для развития ребенка (сейчас бы мы назвали их когнитивно-личностными изменениями — развитием в широком смысле слова).

Думается, что культурно-историческая психология именно применительно к проблеме развития ребенка приобрела такую мощь, потому что она пролила свет на то, что было известно каждому на протяжении сотен, если не тысяч лет. Подобно тому (как пишет Л.С. Выготский), что И.П. Павлов сумел дать объяснение всем известному феномену («при виде пищи слюнки текут»), подобно тому, как слава пришла к З. Фрейду, по его собственным словам, когда он вслух сказал о том, что знала каждая кухарка, Л.С. Выготский показал и концептуально обосновал, что знали все про обучение и развитие ребенка: ребенок, взаимодействуя со взрослым, перенимает его опыт, учится делать то, чего не умеет, но что научились делать до него, и при этом развивается. Но в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей и различных обстоятельств, ребенка можно учить не всему, а только тому, что он способен понять. Обучение тому, что ребенок не способен понять превращается в насилие или дрессировку.

Определив основные механизмы развития в обучении и условия, при которых обучение может содействовать развитию, Л.С. Выготский дал ответ на вопрос, которым задался в начале своей научной и практической деятельности, «как помочь ребенку (развиваться)». Он не успел дать развернутое технологическое описание, как это делать. Но он высказал принципиальную мысль: помогать можно так, что «один шаг в обучении будет означать сто шагов в развитии».

Мы полагаем, что это положение является одним из важнейших для понимания системы представлений Л.С. Выготского о развитии, его механизмах и возможностях психолого-педагогического содействия. Возможно, это последнее положение, которое он успел сформулировать, но не успел обосновать, оставив эту работу на усмотрение его учеников и последователей.

То, что это положение имеет важнейшее значение в свете вопросов, поставленных самим себе Л.С. Выготским, лучше всего, на наш взгляд, иллюстрируют слова В.П. Зинченко о Л.С. Выготском, которыми мы завершаем проведенное рассуждение: «Выготский формулирует положение о том, что обучение должно идти впереди развития. Но это довольно странное опережение, так как обучение делает один шаг, а развитие — два и более. Если учитель окажется чувствительным к зоне ближайшего развития ребенка, то она превратится в перспективу его бесконечного развития [Зинченко, 2011, с. 296] (курсив наш. — В.З.). И как написал после своих слов, вынесенных в заголовок данной статьи, сам Л.С. Выготский на с. 230 шестой главы книги «Мышление и речь» [Выготский, 1982а] «В этом и заключается самый положительный момент новой теории (курсив наш. — В.З.).

[*] Зарецкий Виктор Кириллович, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры индивидуальной и групповой психотерапии факультета консультативной и клинической психологии, ГБОУ ВПО МГППУ, Москва, Россия. E-mail: zar- victor@yandex.ru

[Ахутина, 2008] В примечании к книге «Мышление и речь» сказано, что шестая глава относится к тем, которые были написаны в 1934 г. Но эта глава вместе с последней седьмой главой является логическим завершением и обобщением всей предыдущей книги, другие главы которой были написаны в период с 1929 по 1933 гг. То есть книга «Мышление и речь» охватывает весь период творчества Л.С. Выготского от выработки замысла до его реализации и обрисовывания последующих перспектив. Глава 7 называется «Мысль и слово», но завершается она цитатой из Гете — «вначале было дело». А дело — судя по тексту главы — это совместная деятельность ребенка и взрослого, в ходе которой происходит развитие ребенка. Как сказано в книге Г.В. Выгодской и Т.М. Лифановой (1996), «Мышление и речь» — книга, которая вся целиком и полностью посвящена развитию [Выгодская, 1996].

[Белопольская, 1997] Интересно, что в статье, которая была опубликована в виде предисловия к книге К. Коффки, написанной в том же 1934 г., но, по-ви- димому, несколько раньше, чем глава VI книги «Мышления и речь», проводится та же критика К. Коффки и та же линия рассуждения в вопросе взаимосвязи обучения и развития. Но тезиса о «ста шагах» в этой статье нет. Означает ли это, что мысль Л.С. Выготского при написании им главы VI сделала еще один шаг в своем развитии, что было ознаменовано обсуждаемым нами тезисом? Представляется что это именно так. Продолжая размышлять над структурной теорией Коффки, которая, безусловно, гораздо симпатичнее Л.С. Выготскому с ее тезисом об осмысленности обучения (по сравнению с принципиальным отсутствием осмысленности у Торндайка), Л.С. Выготский видит в ней принципиально неприемлемые положения и стремится их «преодолеть» (в его специфическом понимании этого слова).

[Выгодская, 1996] Иногда в качестве первого этапа выделяется его деятельность, которая завершилась книгой «Психология искусства» [Мещеряков, 2008]. Мы берем за точку отсчета его первые работы, связанные именно с проблемами развития.

[Василюк, 1996] Здесь уместно вспомнить, что Тезисы доклада Л.С. Выготского на коллегии Государственного ученого совета социально-правовой охраны несовершеннолетних (ГУС СПОН) Наркомпроса обсуждались в мае 1924 г. на II съезде СПОН. Л.С. Выготский, который тогда лишь вступал в психологию, сделал объединенный доклад по работе трех секций (слепые, глухие, умственно отсталые). На заседании коллеги присутствовала Н.К. Крупская, которая предложила усилить практическую значимость положений доклада и подчеркнула «.мысль о необходимости найти эффективные пути приближения обучения дефективных детей к условиям обучения и воспитания в общеобразовательной школе. включения таких детей в общественно-трудовую жизнь» [Выгодская, 1996, с. 79].

[Вересов, 2015] Б.Д. Эльконин поделился своими мыслями на этот счет во время рефлексии после магистерского семинара по культурно-исторической психологии в ПИ РАО в июне 2015 г. В той рефлексии участвовали помимо самого Б.Д. Эльконина также Е.О. Смирнова, Ф.Е. Василюк и В.К. Зарецкий, в целом поддержавшие идею Б.Д. Эльконина.

[Выготский, 1983] Я прошу прощения у тех, кого не упомянул в числе представителей поколений, поскольку всех указать не позволяет сам формат статьи. Но каждому психологу, считающему себя корнями принадлежащему к традиции культурно-исторической психологии, предлагается отнести себя к тому или иному поколению и попробовать представить свою историческую траекторию, соединяющую его с Л.С. Выготским и проходящую через поколения учителей.

[Выготский, 1982] На конгрессе в Сиднее в октябре 2014 г. исполнительным комитетом ИСКАРа принято решение переименовать ассоциацию в Международное общество культурно-исторических деятельностных исследований, сохранив без изменения аббревиатуру.

[Выготский, 1999] Разумеется, труды Л.С. Выготского не только «лежали на полках» и подлежали уничтожению. Его ученики, родные и близкие бережно хранили все тексты, конспекты, записи, а своей деятельностью продолжали делать то, что начали вместе с Учителем. И это — наряду с концептуальной культурно-исторической мощью самой концепции — стало главным фактором того, что имя Л.С. Выготского как создателя нового направления в психологии стало известно всему миру.

[Выготский, 1982а] Автор данного текста впервые столкнулся с этой методологической проблемой еще в студенческие годы, когда оказалось, что ни одна из существующих концепций творческого мышления не может быть инструментом для решения практической задачи «формирования творческого мышления» или хотя бы содействия процессу решения творческой задачи (24).

[Выготский, 1982б] В 2014 г. на конгрессе ИСКАРа в Сиднее автор данного текста делал доклад (совместно с А.Б. Холмогоровой), который назывался так: «Понятие "зона ближайшего развития" в педагогике и психотерапии». Первая реакция участников конгресса, присутствовавших на докладе была такой: «ну вот, Выготского не хватало только в психотерапии». Но затем отношение к такой постановке вопроса изменилось, и самого докладчика в итоге выбрали членом Исполкома ИСКАРа.

[Выготский, 1983а] Вспомним задачу, которую в 1924 г. ставила Н.К. Крупская участникам совещания по воспитанию и обучению «дефективных» детей, на котором выступал с докладом Л.С. Выготский [Выгодская, 1996].

[Выготский, 1984] Начиная с конца 1970-х гг. проблематика рефлексии прочертила удивительную траекторию в психологии, изменив, по мнению Н.Г. Алексеева, мышление как таковое [Алексеев, 2002], став объяснительным принципом многих процессов, в том числе, развития, и предметом многочисленных исследований.