Проблема интеграции знаний в современной психотерапии

Дискуссия о возможности и необходимости интеграции знаний является одной из наиболее острых в современной психотерапии. Многие авторы отстаивают теоретическую чистоту подходов, подчеркивая их несовместимость [Лазарус, 2001; Lambert, 1992; Wilson, 1995 и др.]. Интеграция при этом нередко отождествляется с понятием «эклектика», под которой понимается механическое соединение разных техник, оторванных от своих теоретических корней. Такой взгляд согласуется с нормами классической науки, согласно которым существует одно единственно правильное представление об изучаемом объекте. С этих позиций истинная интеграция, а не эклектика, означает построение новой метатеории, объединяющей все интегрируемые концепции [Arkowitz, 1992; Martens, Petzold, 1995].

Исследования эффективности различных подходов до 1980–90гг. часто демонстрировали их приблизительно равную результативность при лечении различных психических расстройств [Luborsky, Singer, Luborsky, 1975; Goldstein, Stein, 1976]. Одной из причин этого феномена, на наш взгляд, является тенденция к интеграции. Например, при лечении пациентов, страдающих соматоформными расстройствами, психодинамически ориентированные психотерапевты активно задействуют техники когнитивно-бихевиоральной психотерапии — информирование, отработка навыков.

Когнитивно-ориентированные психотерапевты все больше обращаются к центральной для психодинамического подхода категории раннего опыта [Guidano, 1988; Liotti, 1988], с которой по соображениям теоретической чистоты отказывались работать бихевиористы, отталкивающиеся от принципа ситуативного детерминизма. Таким образом, практики зачастую жертвуют чистотой подхода в поисках оптимальных средств решения конкретных задач. Одной из попыток создания интегративных теоретических схем, объединяющих традиционные мишени психодинамического и когнитивно-бихевиорального подхода, является двухуровневая схема когнитивных процессов А. Бека [Холмогорова, 2001; Холмогорова, 2006].

Данные о сходной эффективности разных подходов привлекли внимание исследователей к неспецифическим параметрам психотерапии [Вид, 1994] и способствовали разработке проблемы интеграции в направлении поиска общего для разных подходов — выделения так называемых общих факторов эффективности, независимых от специфики применяемого метода. При такой постановке проблемы задача объединения подходов сводится к учету неспецифических факторов эффективности, заложенных в каждом из них.

В попытках создать всеохватывающую модель эффективности исследователи выделяют разные общие факторы. Примером могут служить разработки И. Вайнбергера [Weinberger, 1995], который выделяет следующие неспецифические факторы эффективности психотерапии: терапевтический контакт (рабочий альянс); настрой на успех (часто исключается при исследованиях эффективности, но играет, по мнению автора, большую роль в процессе терапии); конфронтация с проблемами; когнитивный контроль над проблемами; атрибуция успеха и неуспеха, как важный фактор комплаенса, уходов из терапии и ее успешности, в конечном счете. Хотя факторы и описываются как неспецифические, автор явно делает акцент на когнитивной сфере.

Наибольшую известность в европейских странах получили методологические разработки известного швейцарского методолога в области психотерапии К. Граве [Grawe, 1998]. Обобщив большое число исследований, он выделил следующие неспецифические факторы эффективности психотерапии: 1) направленность на компенсацию специфических дефицитов, 2) прояснение для пациента и изменение дезадаптивных представлений (смыслов) и мотивации; 3) актуализация и конкретизация проблем в виде нарушений когнитивных и эмоциональных процессов; 4) активизация ресурсов [Grawe, 1998] [Приводится по: Холмогорова, Гаранян, Пуговкина, Никитина, 2009].

Первый, третий и четвертый факторы в наибольшей степени учитываются в когнитивно-бихевиоральном подходе, ориентированном на компенсацию конкретных дефицитов и максимальную конкретизацию проблем и ресурсов. Второй фактор, связанный с прояснением бессознательной мотивации, — в психодинамической и когнитивной психотерапии. Как подчеркивает К. Граве, научно-обоснованная психотерапия должна содержать мишени и техники, обеспечивающие работу всех четырех неспецифических факторов эффективности.

Хотя сам автор претендует на выработку оснований для интеграции подходов, с нашей точки зрения, эти факторы могут быть полезны в виде предельно общих ориентиров построения психотерапевтической работы, вне зависимости от конкретной школы и конкретного контингента. Они не содержат ключа к построению процедуры работы с конкретным расстройством и конкретным клиентом, так как автор идет по пути обобщения подходов, что увеличивает объяснительный потенциал данной концепции, но снижает ее конструктивность — возможность применения на практике, так как высокий уровень обобщения неизбежно приводит к отрыву от конкретной реальности.

В качестве первого из факторов эффективности психотерапии К. Граве называет направленность на компенсацию дефицитарных способностей, специфических для данной группы расстройств и важных для адаптации. Однако здесь сразу бросается в глаза определенное противоречие — неспецифический фактор состоит в учете специфики проблемных зон каждого конкретного заболевания и каждого конкретного пациента. Таким образом, выделенный К. Граве неспецифический фактор заключается в высоком уровне специфичности работы психотерапевта в каждом конкретном случае. Возникает вопрос, каким образом можно заложить в проекте деятельности психотерапевта максимальный учет этих специфических факторов при разработке моделей психотерапии различных расстройств.

Проблема специфических факторов и специфических методов широко дискутируется, начиная с 1980–1990гг. Так, исследования показали, что могут существовать различные виды психологического «диатеза» к депрессии, что ставит перед практиками специфические задачи и требует выбора определенных приемов и методов работы в зависимости от типа «диатеза» или предрасположенности к болезни [Bleichmar, 1996].

Известный американский исследователь-психоаналитик С. Блатт предпринял попытку выделения таких диатезов, лежащих в основе двух типов депрессии — анаклетического и интроективного, требующих различных методов лечения [Blatt, Felsen, 1993]. Он предположил, что для анаклетического типа, связанного с опытом утрат и проблемой зависимости в интерперсональных отношениях, больший эффект может быть связан с применением интерперсональной психотерапии Г. Клермана, позаимствовавшей задачи и техники развития социальных навыков из когнитивно-бихевиорального подхода. Соответственно, для интроективного типа депрессии с высоким уровнем перфекционизма и самокритицизма в качестве более адекватной была рекомендована длительная психодинамическая работа, основанная на прояснении глубинной конкурентной мотивации и потребности в превосходстве.

Более поздние исследования не подтвердили валидность выделения этих двух конструктов или типов депрессии: оказалось, что проблемы интерперсональной зависимости и перфекционизма могут тесно переплетаться у одного и того же пациента. Многочисленные уходы пациентов из психотерапии (проблема drop out) в большом количестве случаев могут быть связаны с недостаточным учетом удельного веса различных факторов в каждом конкретном случае.

Очевидно, что роль специфических и общих факторов в успешности психотерапии может варьировать в зависимости от конкретного случая. Подытоживая результаты анализа современного состояния исследований в области психотерапии, Lambert M.J., Garfield S.L. и Bergin A.E. указывают, что хотя в ряде исследований не удалось выявить значимых различий при сравнении эффективности разных терапевтических подходов и техник, существуют исследования, показавшие подобные различия [Lambert M.J., Garfield S.L., Bergin A.E., 2004]. Авторы склонны объяснять отсутствие различий между методами тем, что многие (но не все!) случаи дают хорошую реакцию на факторы, общие для всех направлений.

Это касается, в первую очередь, легкой или умеренной выраженности заболевания. Однако большая тяжесть симптоматики бросает вызов общим факторам психотерапии. В случаях тяжело протекающих депрессии, тревожных расстройств приобретает значение разница между направленностью работы и применяемыми техниками. Так, некоторые бихевиоральные и когнитивные техники обладают доказанной большей по сравнению с другими методами эффективностью при лечении тяжелых фобий (агорафобии и панического расстройства), компульсий, нервной булимии, бессонницы и других расстройств. Их комбинация с медикаментозным лечением в ряде случаев еще больше повышает эффективность. Семейная терапия хорошо себя зарекомендовала в профилактике рецидива шизофрении и лечении психических расстройств у детей и подростков.

Авторы делают принципиально важный вывод, предостерегая от слишком доверчивого отношения к результатам различных сравнительных исследований, в том числе метаанализов. Они подчеркивают, что активные и мишенеориентированные интервенции определенно добавляют уникальный элемент в терапевтический репертуар и их ценность не должна преуменьшаться из-за того, что некоторым исследованиям и метаанализам не удалось выявить никаких различий. Опасность утраты результатов многолетних разработок исследователей и практиков разных направлений под давлением далеко не совершенных статистических данных существует в том случае, если позитивистская методология станет господствовать безраздельно и, выражаясь словами Д. Орлинского, научное сообщество попадет в капкан общепризнанной единственной парадигмы [Orlinsky, 2007]. К счастью, это не так. Альтернативные подходы широко обсуждаются учеными и практиками, и мы в данной статье также присоединяемся к этой дискуссии в опоре на наработки отечественной методологии.

Подводя итог возможным вариантам решения проблемы интеграции подходов, понимаемой как синтез знаний о расстройствах и методах оказания помощи, можно выделить следующие возникающие при этом противоречия. Для эффективной практической работы необходимо выделить максимальное количество существенных факторов расстройств. Но поскольку разные факторы выделяются в подходах, построенных на разных теоретических основаниях, возникает вопрос, как связать их в единое целое.

Путь построения метатеории, т.е. выстраивания некоего обобщенного подхода, может вести к отрыву от реальности и снижению возможности улавливать специфику расстройств в каждом конкретном случае. Фокусировка же на специфических дефицитах, как было указано выше, рассматривается как одно из важнейших условий успешной психотерапевтической работы. В классическом подходе, однако, требование построения непротиворечивой целостной картины объекта снижает возможность учета разных факторов, выделенных в разных подходах и исследованиях.

Разрешение этих противоречий, на наш взгляд, возможно, если отказаться от попыток интеграции знаний в объектной плоскости (т.е. не пытаться создавать обобщенную интегральную картину расстройства, в которой бы нашли отражения все разнородные теоретические подходы), и выйти в плоскость психотерапевтического метода. Тогда задача заключается не в том, чтобы увязать между собой различные факторы в целостной обобщенной картине расстройства, а в том, чтобы найти способы интегрировать процедуры психотерапии при работе с конкретным клиентом. Решение этой задачи не предполагает преодоление теоретической несовместимости подходов, но позволяет, оставляя за рамками деятельности психотерапевта существующие между ними различия, наметить логику работы в каждом конкретном случае с учетом всех существенных для данного конкретного случая факторов.

Как отмечают некоторые современные методологи, задача интеграции может быть продиктована специфическими проблемами данного контингента и данного конкретного пациента, для решения которых оптимально совмещение принципов и стратегий различных подходов — так называемая проблемно-ориентированная стратегия интеграции [Хайм с соавт., 1998].

Таким образом, в плоскости деятельности психотерапевта интеграция методов терапии расстройств аффективного спектра предполагает решение двух взаимосвязанных задач: максимально полного описания различных психологических факторов расстройств аффективного спектра, с целью учета их специфики в каждом конкретном случае, и выстраивания последовательности этапов и задач психотерапевтической работы также с учетом этих факторов и особенностей их взаимосвязи в каждом конкретном случае.

Представители разных школ акцентируют разные факторы и дефициты расстройств аффективного спектра, объединение которых в определенную систему в рамках единой многофакторной модели предполагает следование определенным принципам или требованиям. Во-первых, это полнота описания факторов — достаточно полное их вычленение на основе анализа различных теоретических моделей, представляющих собой частичные проекции реальности. Во-вторых, комплексность, т.е. увязывание этих факторов в определенные блоки. И наконец, системность — описание этих блоков, как связанных между собой уровней системы сложного взаимодействия факторов возникновения и течения расстройств аффективного спектра.

Результаты проведенного нами теоретического анализа позволяют выделить систему мишеней психотерапии расстройств аффективного спектра, которая в соответствии с нормами неклассической науки трансформируется в последовательность задач, решаемых в ходе этой терапии, и представлений о новообразованиях, которые являются необходимой базой для перехода от одной задачи к другой. Эта последовательность задач не является универсальной и может значительно варьировать в зависимости от типа расстройства и индивидуального случая, при этом те или иные задачи могут выходить на первый план или являться необходимой базой для решения других задач. Основой интеграции на этом этапе служит проект деятельности психотерапевта, в котором максимально учтены возможные специфические и неспецифические факторы изучаемых расстройств, определены мишени, отражающие их взаимосвязь, и сформулированы задачи работы, соответствующие специфике конкретного случая.

Таким образом, процедура интеграции подходов в неклассической науке включает три этапа: 1) максимально полное описание комплекса факторов, важных для решения практической задачи, в данном случае психотерапии расстройств аффективного спектра; 2) исследование их системных взаимосвязей и вычленение системы мишеней психотерапии; 3) трансформация системы мишеней в последовательность этапов и задач, которая определяется спецификой конкретного расстройства у конкретного пациента [Холмогорова, 2006].

При таком подходе психотерапевт может опираться на указанный «идеальный план» или протокол лечения, но не следовать ему буквально, а каждый раз продумывать «индивидуальный маршрут» для каждого конкретного пациента, сообразуясь с совместно поставленными задачами, дефицитами, препятствующими их решению, и ресурсами, на которые можно опереться.

Общей методологией исследования при позитивистской ориентации становится обучение групп психотерапевтов определенным схемам лечения — протоколам, которых необходимо придерживаться в работе. То есть речь идет об унификации схем лечения в ущерб индивидуальному подходу. После выхода в 1980-х гг. первых руководств по психотерапии структурированные модели при проведении исследований начинают доминировать над так называемыми естественными моделями, т.е. исследованиями психотерапии в естественных условиях приема пациентов, в которых терапевт не связан жестко определенной схемой лечения, принципом рандомизации и т.д.

Оказалось, что сами психотерапевты-практики часто негативно оценивают структурированное лечение, основанное на протоколе [Addis M.E., Krasnow A.D., 2000]. Более того, было обнаружено, что наиболее эффективные психотерапевты в наибольшей степени отклоняются от предписанного схемой лечения протокола [Strupp H.H., Anderson T., 1997]. Еще одно исследование обнаружило даже негативную корреляцию между способностью заучивать протокол и интерперсональными навыками: жесткое следование протоколу затрудняло установление продуктивного рабочего альянса [Henry W.P. et al., 1993] и, в конечном счете, негативно отражалось на результате [Castonguay L.G. et al., 1996].

Один из последних метаанализов, обобщивший данные 90 исследований, зафиксировал, что структурированная модель лечения примерно так же эффективна, как и естественная [Shadish W.R., Matt G.E., Navarro A.M., Philips G., 2000]. Видимо, имеющиеся различия в эффективности между этими двумя моделями, полученные в отдельных исследованиях, связаны cо степенью тяжести и сложности пациентов, а не с моделью лечения как таковой. Примерно тот же самый вывод относительно сравнения двух моделей был сделан авторами мега-анализа, включившим 302 метаанализа различных форм психотерапии [Longabaugh R. et al., 1993].

Таким образом, естественная модель психотерапевтического лечения (основанная на свободном, индивидуализированном выборе терапевтом стратегии и тактики лечения) продемонстрировала свои, как минимум, равные возможности со структурированной моделью (основанной на не структурированном протоколе ведения пациента).

Таким образом, можно сделать вывод, что живой процесс психотерапии не поддается полной схематизации в силу уникальности каждого случая, каждого пациента. В то же время, определенная схематизация, обобщающая опыт, накопленный целыми поколениями исследователей и практиков, представляется необходимой в ситуации столкновения терапевта со сложнейшими проблемами разных типов человеческих проблем и разных видов психической патологии. Возможный выход из этого конфликта будет рассмотрен в следующем разделе статьи.

Многофакторная психосоциальная модель расстройств аффективного спектра как средство синтеза теоретических моделей и систематизации эмпирических исследований

Эклектические установки большинства психотерапевтов-практиков, о которых мы писали выше, отражают неклассический характер психотерапии как науки, ориентированной на решение практических задач и направленной на синтез наиболее полезных средств для их решения. На современном этапе и в плоскости исследований, и в теории можно зафиксировать тенденцию к сближению и интеграции различных направлений психотерапии, в том числе сближение разрабатываемых в них теоретических моделей расстройств аффективного спектра, что является важной основой для их интеграции [Norcross, 1995]. Практически все исследователи в настоящее время акцентируют важную роль раннего опыта и семейных факторов в происхождении этих расстройств: травматический опыт беспомощности, семейные дисфункции в виде низкого уровня принятия и тепла со стороны родителей, их собственное эмоциональное неблагополучие.

Однако наибольший опыт работы с травматическим семейным опытом накоплен в психодинамической традиции и теории привязанности, а в системной семейной психотерапии наиболее полно описаны различные семейные дисфункции, способствующие эмоциональным нарушениям. В понимании личностных факторов аффективных расстройств также происходит определенное сближение разных направлений, в частности и в когнитивной модели, и в теории объектных отношений подчеркиваются такие факторы, как незрелость и ригидность когнитивных структур, преобладание негативных представлений о себе, в сочетании с нереалистичными стандартами, недоверие к людям.

Предлагаемая многофакторная модель расстройств аффективного спектра [Холмогорова, 2006; Холмогорова, Гаранян, 1998а] рассматривает социально-психологические факторы, систематизируя их в блоки разного уровня — макросоциального (культурального), семейного, личностного и интерперсонального. Предполагается, что ряд ценностей современной культуры — культ успеха и благополучия, культ рацио- и сдержанности являются важнейшими социальными факторами эмоционального неблагополучия современного человека: эпидемии депрессивных и тревожных расстройств, ставших наиболее эпидемиологически значимыми в современной культуре.

Трансляция этих социо-культуральных установок в семейную среду порождает особый стиль семейного взаимодействия с крайне высоким уровнем требований к детям и частой критикой в их адрес, что нередко совмещается с запретом на проявление негативных чувств со стороны детей. На уровне индивидуального сознания культуральные стереотипы и семейная идеология трансформируются в такие личностные черты как перфекционизм и враждебность, высокий уровень запрета на открытое выражение чувств. Эти личностные установки, в свою очередь, приводят к снижению уровня социальной поддержки, сужению социальной сети, одиночеству, т.е. интерперсональным проблемам.

Макросоциальные стрессы также рассматриваются как важный фактор риска расстройств аффективного спектра. Социально-экономические потрясения прямо сказываются на функционировании семей, снижают возможности их адаптации, приводят к различным стрессогенным событиям в виде лишений, потерь, трудностей выживания, алкоголизации, а, в конечном счете, даже распаду семей. Травматический опыт жизни в социально-неблагополучной семье также приводит к формированию целого ряда дисфункциональных личностных установок, способствующих эмоциональной дезадаптации.

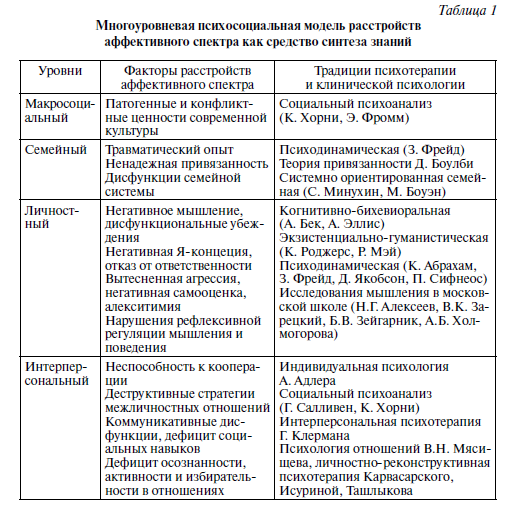

В представленной ниже таблице 1 приводятся результаты обобщения теоретического анализа различных моделей расстройств аффективного спектра в разных традициях, выделены те уровни и факторы, на которых преимущественно концентрировали свое внимание различные традиции клинической психологии и психотерапии.

На основании проведенного теоретико-методологического анализа можно сделать важный для построения процесса интегративной психотерапии и оценки ее эффективности вывод. Средствами синтеза знаний в неклассических научных дисциплинах становятся не всеохватывающие метатеории, а системные модели, объединяющие по определенному принципу накопленные в разных областях науки или в разных школах знания, необходимые для решения практических задач [Швырев, 1995]. Это позволяет выстроить последовательность задач с учетом тех новообразований, которые необходимы для решения каждой последующей задачи.

В качестве теоретической основы систематизации накопленных знаний и проведения необходимых дополнительных исследований выступила представленная выше многофакторная психосоциальная модель расстройств аффективного спектра. Эта модель стала основанием для масштабных эмпирических исследований, которые проводились коллективами лаборатории клинической психологии и психотерапии Московского НИИ психиатрии, а также одноименной кафедры Московского психолого-педагогического университета на протяжении почти пятнадцати лет и описаны в большом количестве публикаций [Воликова, 2006; Воликова, Холмогорова, Галкина, 2006; Гаранян, 2006; Гаранян, Холмогорова, 1996, 2000, 2003; Гаранян, Холмогорова, Юдеева, 2001, 2003; Холмогорова, 2001, 2002а,б,в, 2006; Холмогорова, Воликова, 2004; Холмогорова, Воликова, Полкунова, 2005; Холмогорова, Гаранян, 1996, 1998а,б, 1999; Холмогорова, Пуговкина, 2006; Холмогорова, Гаранян, Петрова, 2003; Холмогорова, Довженко, Гаранян и др., 2002], а также подготовленной к изданию монографии.

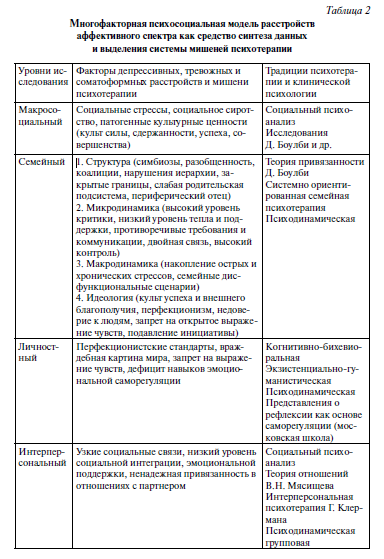

На основе обобщения результатов оригинальных эмпирических исследований популяционных и клинических групп (более 1000 человек), а также их соотнесения с имеющимися теоретическими моделями и эмпирическими данными, была сформулирована система конкретных мишеней интегративной психотерапии расстройств аффективного спектра, представленная в таблице 2.

Выделенная система мишеней стала основанием для формулировки задач и определения этапов психотерапии расстройств аффективного спектра. Интегративная психотерапия депрессивных и тревожных расстройств начинается с этапа психодиагностики, на котором, опираясь на многофакторную модель с помощью специально разработанных интервью и комплекса диагностических инструментов, выявляются конкретные мишени работы и ресурсы для изменений. Далее выделяются группы пациентов, требующие различной тактики ведения.

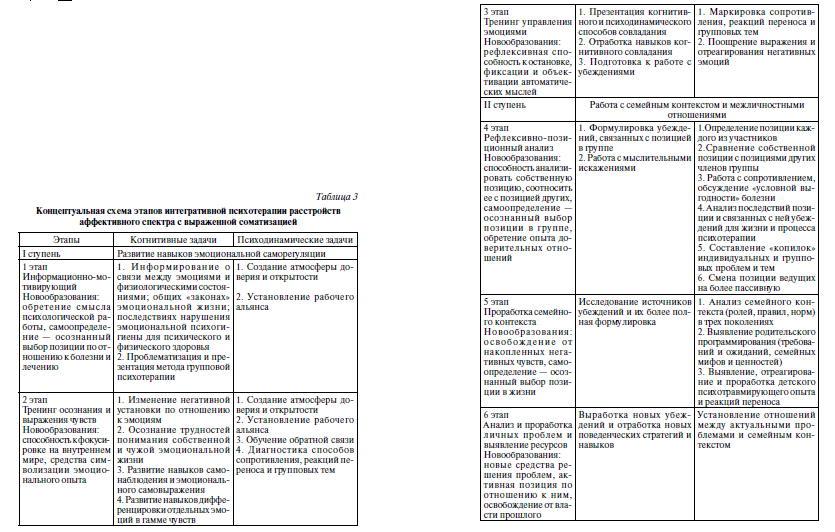

Так, у пациентов с высоким уровнем перфекционизма и враждебности первоначально должны быть проработаны эти контртерапевтические факторы, как препятствующие установлению рабочего альянса, и возможные причины преждевременного ухода из психотерапии. С остальными пациентами работа разбивается на две большие ступени: 1) развитие навыков эмоциональной саморегуляции и формирование рефлексивной способности на основе техник когнитивной психотерапии А. Бека и представлений о рефлексивной регуляции в отечественной психологии; 2) работа с семейным контекстом и интерперсональными отношениями на основе техник психодинамической и системно ориентированной семейной психотерапии, а также представлений о рефлексии, как основе саморегуляции и активной жизненной позиции. Отдельно описана модель психотерапии для пациентов с выраженной соматизацией (см. таблицу 3), в связи со специфическими задачами, для решения которых разработан оригинальный тренинг развития навыков эмоциональной психогигиены.

В соответствии с нормами неклассической науки в качестве одного из оснований интеграции подходов выступает представление о последовательности задач, решаемых в ходе терапии расстройств аффективного спектра и тех новообразованиях, которые являются необходимой базой для перехода от одной задачи к другой

Одной из задач, важных при разработке модели интегративной психотерапии, стало преодоление моделирующего представления о процессе психотерапии как приложении терапевтом набора техник к набору проблем. Процесс психотерапии рассматривается как протекающая в диалогическом контакте совместная деятельность терапевта и пациента, направленная на выработку общих целей, имеющих смысл как для терапевта, так и для клиента (обязательный первый этап) и их реализацию в опоре на имеющиеся у пациента ресурсы и выработку необходимых для их достижения новообразований. Пациент выступает как активный субъект перестройки привычных дисфункциональных механизмов реагирования и решения проблем, а терапевт — как рефлексирующий практик, устанавливающий новые связи между своими знаниями о заболевании и схемой этапов психотерапии в каждом конкретном случае как уникальном.

Принципы и процедуры исследования эффективности психотерапии расстройств аффективного спектра на основе представления о методологическом статусе психотерапии как науки неклассического типа

При организации пилотажного исследования эффективности психотерапии расстройств аффективного спектра на основе оригинальной интегративной модели мы руководствовались моделирующим представлением о психотерапии, основанном на разработках о неклассических науках (см. часть I данной статьи). Мы также опирались на анализ результатов исследования эффективности процесса психотерапии [Пуговкина, Никитина, Холмогорова, Гаранян, 2009; Холмогорова, Гаранян, Никитина, Пуговкина, 2009] с выделением наиболее надежных из них. Ниже кратко сформулированы общие принципы проведения такого исследования и охарактеризованы связанные с ними процедуры.

- В основе исследования лежит многофакторная психосоциальная модель расстройств аффективного спектра, учитывающая наиболее важные теоретические разработки различных психотерапевтических подходов и результаты эмпирических исследований, на основе которых выделяется система научно-обоснованных мишеней расстройств аффективного спектра.

- На основе представленной модели разрабатывается комплекс диагностических методик, соответствующих разным уровням исследования (личностному, семейному, интерперсональному), и осуществляется индивидуальная диагностика пациентов с целью выявления системы мишеней разного уровня, которая дополняется клинической диагностикой врачом-психиатром с оценкой сложности (коморбидность), тяжести и давности заболевания.

- В результате комплексной диагностики и первичного интервью вместо стандартизированного протокола лечения для каждого пациента составляется индивидуальный «маршрут», при необходимости назначается медикаментозное лечение.

- На основе данных психодиагностики и первичного интервью также выделяется группа «риска» в плане резистентности или негативного эффекта, которая обеспечивается супервизионным сопровождением и специальным анализом факторов резистентности.

- В случае необходимости (выявление новых обстоятельств и мишеней) в ходе супервизии корректируется первоначально разработанный маршрут.

- После 10-15 сессий оцениваются изменения на каждом уровне (личностном, семейном, интерперсональном), выделяется группа с клинически значимыми изменениями в результате краткосрочного лечения, на основе разработанного комплекса методик определяются предикторы успеха краткосрочного лечения.

- Далее оценивается клиническая значимость полученных результатов, выделяются предикторы успешности психотерапии, прерывания психотерапии, резистентности, негативного эффекта.

- Кроме того, оценивается социальная валидность полученных результатов на основе заполненного пациентом бланка самоотчета.

- Собирается катамнез и на его основе оценивается устойчивость полученных результатов.

- Оцениваются факторы, связанные с процессом (в первую очередь, уровнем комплайенса с психотерапевтом и психиатром).

В данной статье нами была предпринята попытка наметить пути выхода из конфликта между объективистски и герменевтически ориентированными методологиями исследования в психотерапии на примере разработки принципов исследования интегративной психотерапии расстройств аффективного спектра. Анализ различных теоретических моделей, систематизация и проведение эмпирических исследований, основанных на принципах доказательности, позволяет вычленить и детально изучить различные факторы, вносящие вклад в возникновение и течение этих расстройств и наметить систему мишеней психологической помощи. Эта система знаний, отражающая опыт, накопленный за долгие годы различными исследователями и практиками, служит основой для построения индивидуального для каждого конкретного случая маршрута. Результаты исследования факторов эффективности интегративной психотерапии расстройств аффективного спектра будут рассмотрены в следующих публикациях.