Особая роль символа в творческом акте наглядно выступает в наших экспериментах по знаковому опосредствованию решения творческих задач, или, как их называют, «задач на соображение» [Эльконин, 1981]. Приведу некоторые результаты этой работы, не вдаваясь в подробное описание и детали экспериментов.

Задача «на соображение» — традиционный объект психологического изучения творческого (продуктивного) мышления. Ее определяли как задачу, для решения которой решающему, во-первых, не нужны никакие специальные знания, а во-вторых, у него отсутствуют готовые способы (приемы, правила) решения.

Анализ подобных задач позволяет утверждать, что в основе их строения лежит такая соотнесенность данных и требований, которая провоцирует решающего на неосознанное допущение области поиска, в которой заведомо не находится верное решение. Но еще более важно, что само это провоцирование приводит именно к неосознанности выбора области поиска, т. е. к тому, что пространство возможностей действия не выступает как особый предмет. Можно наблюдать, как в поисках решения человек буквально «бьется, точно муха о стекло», и это, естественно, не приводит к успеху, поскольку он не видит границ собственного действия. Что же может являться предметом и формой (способом) опосредствования в таком поведении? Ведь посреднику нет смысла «подкладывать» человеку нужные ориентиры для достижения результата, т. е. попросту, с разной степенью наглядности подсказывать верное решение задачи.

Те эксперименты, результаты которых я намереваюсь бегло описать, являются попыткой ответа на этот вопрос: предметом посредничества в данном случае должно и может быть самоопределение (определение места и границ возможного действия) в ситуации, а его формой — знаково-символическое представление требуемых действий.

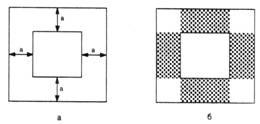

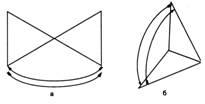

Приведу пример знакового опосредствования решения одной из задач. Задача «Мост»: расстояние между квадратным островом и берегом, также имеющим форму квадрата, равно «а». С помощью двух дощечек длиной ровно по «а» каждая надо перекинуть мост с берега на остров (рис. 1, а).

В этой задаче спровоцировано действие в области, задаваемой кратчайшим расстоянием между берегом и островом (рис. 1, 6). Так и действовали испытуемые (ученики. Ш — 1Х классов). Ведь для достижения результата не хватает совсем «чуть-чуть» (рис. 2, а, б, в).

Рис. 2

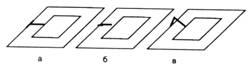

После нескольких неудачных попыток решения экспериментатор менял формулировку задачи на следующую: «Требуется самими дощечками как бы изменить форму водоема». Лишь несколько детей приняли задачу в такой формулировке и нашли верное решение. Для остальных экспериментатор вводил метафору разрезания водоема дощечками, говоря: «Представьте себе, что дощечки как бы разрезают водоем, меняя его форму». Если дети не понимали, что это значит, экспериментатор приводил пример того, что он имеет в виду, изображая на рисунке подобное «разрезание» (рис. 3). После этого все дети пытались действовать, исходя из понимания сказанного (рис. 4, а, 6, в). Те дети, которые принимали метафору, находили верное решение задачи (рис. 5).

Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5

Итак, принятие образно-символической формы представления действия как изменения его же исходной ситуации приводит к верному решению творческой задачи, а непринятие — не приводит.

Непринятие образно-символической формы выражалось в том, что «разрезание водоема» строилось само по себе (как ответ экспериментатору), а решение задачи — само по себе, т. е. «разрезание» не становилось иносказанием и изображением возможного пути решения.

Здесь мы сталкиваемся с тем, что Л. С. Выготский называл «обратимостью знаковой операции» [3, с. 61—65]. Ясно, что дело вовсе не в том, чтобы в соответствии с требованиями задачи реально осуществить эту «операцию» (разрезание). В самом образе моста как «разрезающего» снимается вопрос о нужной связи дощечек, который был основным для ребенка до введения в решение символической формы (рис. 1). После ее введения решающему задачу надлежит снова вернуться к вопросу о реальной конструкции, но на этот раз — удерживая значение моста как разрезающего водоем. В опосредствовании решения следующей задачи феномен обратимости оказался более развернутым и открылся полнее.

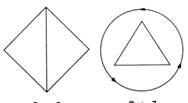

Для решения задачи «Шесть спичек» (из 6 спичек требуется построить 4 равных равносторонних треугольника) характерно то, что испытуемые пытаются достигнуть результата, и действуя лишь в плоскости и не выходя в трехмерное пространство, но при этом не выделяют саму плоскость как особый предмет — носитель возможных ориентиров действия [1, 4, 5, 6, 7].

Невыделенность и непредставленность той ситуации, относительно которой строится результат, провоцируют неверный путь поиска в решении этой задачи, и поэтому при опосредствовании нельзя прямо выделить исходную ситуацию действия (указать на нее).

Неверный путь поиска провоцируется за счет того, что целостная исходная ситуация (плоскость) выступает как набор кажущихся уже известными ориентиров действия (точек на плоскости). Эта «кажимость» возникает тогда, когда способ построения одного треугольника переносится на построение объединения треугольников, но сам этот перенос не становится для ребенка предметом размышления. Для опосредствования решения задачи «Шесть спичек» необходимо специально выявить и оформить неявно содержащийся в исходной ситуации и неявно допускаемый решающим задачу образец развертывания действий. Именно так, через представление развертывания требуемых действий «на языке» исходной ситуации, опосредствовалось решение задачи «Мост».

На задачу «Шесть спичек» такой способ опосредствования прямо перенести нельзя. В составе данных этой задачи нет пространственно выделенной исходной ситуации — не на что обращать требуемые действия и не в чем их оформлять. Необходимо было найти ту форму, в которой развертывание требуемых действий было бы представлено как построение (порождение) их же исходной ситуации, т. е. как построение некой формы пространства. При этом в виде формы пространства должен быть вынесен вовне неверный способ развертывания требуемых действий и в таком виде, т. е. в виде предмета, этот способ должен стать объектом преобразования.

Изображение процесса объединения треугольников (перехода от построения одного треугольника к построению другого) в виде оформления пространства и должно быть содержанием посреднического действия. В этом действии следует строить такой переход между построением результата (связью треугольников) и построением исходной ситуации (формой пространства), при котором способ построения результата оборачивается построением исходной ситуации.

Было выдвинуто предположение, что этого можно достичь, если объединение треугольников представить как их движение друг относительно друга. Построение, изображение и обобщенное описание этого движения должны были стать содержанием посреднического действия.

Эксперименты, реализующие это предложение, проводились одновременно с двумя испытуемыми. Каждый из них работал с определенным материалом: один с шестью карандашами, другой с четырьмя равносторонними треугольниками, вырезанными из толстого картона.

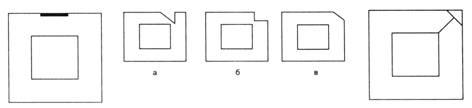

На первом этапе эксперимента (построение знаково-символической формы) действия испытуемых регламентировались следующими требованиями: 1) размещение треугольников — образец для расположения карандашей; 2) испытуемый, работающий с карандашами, должен остановить партнера тогда, когда возможности (варианты) размещения карандашей исчерпаны. Испытуемые довольно быстро приходили к такой связи треугольников, при которой исчерпываются возможности действия карандашами (рис. 6).

Рис. 6 Рис.7

Тогда экспериментатор убирал один из треугольников, на место его вершины клал маленький винтик и говорил, что этот винтик изображает вершину убранного треугольника и что движением этой «вершины» относительно оставшегося треугольника надо искать нужную связь двух треугольников — такую, к которой можно присоединить третий и четвертый треугольники. По мере того как испытуемые пробовали реализовать эту инструкцию (первый двигал «вершину» относительно оставшегося треугольника, второй — один из треугольников относительно другого), экспериментатор давал новые задания: а) изобразить и описать (назвать словом) то движение, которое не подходит для решения задачи (рис. 7); 6) перестроить его и построить то движение (а не связь треугольников), которое подходит для ее решения.

Изображение и описание движения «вершины» как направления ее движения относительно оставшегося треугольника (например, как «движения вокруг» треугольника) вне фиксации множества тех связей треугольников, которые являются моментами этого движения, и должно было выступить как форма пространства. Изображение (и описание) движения должно было быть той знаково-символической формой, в которой развертывание требуемых действий (связывание треугольников) было бы представлено как построение их же исходной ситуации (формы пространства).

Аналогично тому, как символическое действие в задаче «Мост» (разрезание водоема) служило посредником перехода от связей дощечек к форме водоема, построение и изображение движения одного треугольника относительно другого должно было служить посредником перехода от связей фигур к форме пространства и, наоборот, от формы пространства к связям фигур.

Итогом проведения этой серии экспериментов (так же как и итогом серии экспериментов с задачей «Мост») было установление соответствия между принятием символа и верным решением задачи. Однако, в отличие от серии, где опосредствовалось решение задачи «Мост», в описываемой серии экспериментов сам процесс принятия символа был выражен рельефнее, что позволило нам построить предположения о формах принятия знаково-символического опосредствования.

Мы наблюдали несколько типов неверного построения («натурализации») знаково-символическрого действия.

Для первого типа характерно использование движения «вершины» как средства планомерного опробования и фиксации различных расположений треугольников. Для действовавших таким образом испытуемых движение было совокупностью «ходов» «вершины». Изображение движения «вершины» было затруднено, а если и строилось, то оставалось фиксацией множества расположений треугольников «ходов» и не становилось описанием на «языке» пространства единого способа их получения.

Для второго типа характерно противопоставление не направлений, а точных рисунков траекторий движения «вершины». Например, движению по кругу противопоставлялось «квадратное», «треугольное» или «волнистое». Такие траектории не могут быть соотнесены с требованиями задачи. Построение и изображение «круглых», «квадратных» и «треугольных» движений вершины было не обозначением требуемых действий, а не имеющим отношения к решению задачи ответом на вопрос экзаменатора: «Какое движение не подходит?» Испытуемые, демонстрировавшие этот тип действования, спонтанно переходили на непосредственное решение задачи, которое не было означено изображением и описанием движения.

При третьем типе построения переходного действия испытуемые строили изображение неподходящего направления движения «вершины». Они, например, говорили, что не подходит движение «вокруг» треугольника или даже «движение в области вокруг треугольника». Но в движениях самих треугольников друг относительно друга и в построении результата из карандашей или треугольников эти испытуемые не могли перестроить неподходящее движение «вершины». Движение треугольников оставалось лишь реализацией и копированием направления движения «вершины», а не его «переводом» на язык реального (а не изобразительного) действия.

Приведенные нами три типа решений можно считать формами «непринятия» знакового опосредствования. Ни один из испытуемых, действовавших таким образом, не нашел верного решения задачи.

Смысл приведенных форм «неприятия» знака состоял в том, что либо выраженные через движение «вершины» возможности (ограничения) построения результата не становились определением пространства, либо, наоборот, движение, изображенное как форма пространства, не становилось определением возможностей (ограничений) построения результата. Сутью этих обеих противоположных характеристик неприятия знакового опосредствования является то, что изображение и описание движения «вершины» не становится означением процесса построения результата, т. е. предложенное нами средство не становятся знаково-символическим оформлением пути движения к результату.

В половине верных решений наблюдалось сокращение и обобщение первоначально развернутого и дискретного перемещения «вершины» относительно треугольника. Это перемещение становилось условным взмахом руки вокруг треугольника, указывающим на направление движения, а не строящим точный рисунок его траектории. При этом движение «вершины» описывалось в терминах пространства, например как движение «вокруг» треугольника.

Однако обобщенного изображения движения «вершины» в ряде случаев оказывалось недостаточно для верного решения задачи. Наиболее интересный материал, касающийся того, каким образом изображение движения «вершины» означивает процесс построения результата, был получен нами в тех случаях, когда испытуемые переходили от различны форм непринятия знака к верному решению задачи. На этом переходе у них возникали специфические манипуляции. Обычно эти манипуляции появлялись после настойчивых требований экспериментатора искать и строить целостное движение, а не отдельные расположения треугольников. Они, как правило, возникали не у того испытуемого, который перемещал «вершину» и задавал образец движения треугольников, а у того, который должен был реализовывать этот образец на картонных треугольниках. Эти манипуляции отличало акцентирование того движения, которое производится на треугольниках, и безразличие к существующим «внутри» движения отдельным их расположениям. Формы акцентирования были различны. Например, испытуемый обращал внимание экспериментатора или партнера на движение, которое он производил, нарочито интонируя его в речи («Р-раз!.. Джжик!»). Другим способом акцентирования целостности движения было многократно повторение взаимоперемещений треугольников по одной траектории. При этом треугольники сначала сближались, а потом отдалялись (рис. 8, а, б).

Мы считаем, что многократность и обратимость составляли способ акцентирования единства движения. Такие манипуляции, которые мы назвали циркулярными, могли длиться до 5 минут.

Рис. 8

Акцентированность именно перехода расположений треугольников при безразличии к отдельным расположениям «внутри» этого перехода позволяет квалифицировать интонирование в речи и «циркулярность» движения как пробу, предметом которой является один переход многих взаиморасположений треугольников.

Своеобразна и форма этой пробы — акцентирование целостности движения. Такая форма свидетельствует о том, что в пробе действия с треугольниками из результативных, реализующих движение «вершины», преобразуются в демонстрирующие то, что именно они реализуют. «Циркулярные» движения и движения, интонированные в речи, не отображали в себе, а изображали собой инструкции экспериментатора или партнера. Это были действия, имитирующие и проигрывающие инструкции, даваемые экспериментатором или партнером, т. е. означивающие их в материале тех действий, которые должны были эти инструкции осуществить.

Пробы движения были указаниями на инструкцию, а не ее реализацией, т. е. по своей функции в процессе совместного решения задачи это были жесты, направленные к себе или к другим. Испытуемые не реализовывали образец, а показывали его теми средствами, которыми должны были реализовать. Действия испытуемых преобразовывались из обозначаемых инструкцией в обозначающие ее.

Эти материалы привели нас к предположению о том, что принятие обозначающего характеризуется обратным процессом превращения самого обозначаемого в обозначающее и изображающее то, что именно принимается. В нашем случае это значит, что «перевод» изображения движения «вершины» в процесс связывания треугольников возможен и происходит только тогда, когда осуществляется «перевод» процесса связывания треугольников в изображение движения. В противном случае изображение движения существует само по себе, а построение результата — само по себе. В процессе решения задачи одно движение «вершины» тогда является иносказанием множества возможных (а не наличных) связей треугольников, когда через множество связей треугольников выделяется и изображается одно движение «вершины».

В результате опытов по опосредствованию решения задачи «Шесть спичек» стало ясно, что знаково-символическая форма, представляющая возможности действия, чтобы стать таковой (т. е. изображением будущих действий и, следовательно, формой планирования решения задачи), должна быть двунаправленным, двуакцентным образованием. В ней должно быть представлено такое отображение развертывания требуемых действий в одном предмете (в форме водоема, пространстве движения «вершины»), которое является и отображением самого этого предмета в развертывании требуемых действий.

Итак, можно констатировать:

Представление действия как преобразующего его же ситуацию и условия является формой посредничества в решении творческой задачи.

Такое представление строится через превращение реального действия в символическое, что и является необходимым условием успешности посредничества.

Достаточным условием такой успешности служит «обратное проникновение» символа в реалию. При этом сами реальные действия по конструированию требуемого результата — связыванию его элементов (например, дощечек в задаче «Мост» или треугольников в задаче «Шесть спичек») — становятся изображающими ту символическую реальность, относительно (в «свете») которой производятся.

Образно-символическое представление действия и его продукта, в котором сняты отдельные операции по его построению, и опробование этого представления в самих этих операциях (попытки приведения этих операций в соответствие с образом и идеей) являются психологически одновременными.

Данные констатации очень важны, так как в них обнажается психологический механизм соотнесения двух преобразований (Д1 и Д2), составляющих продуктивное действие.

Эти преобразования, а также специальные действия по выражению («выпячиванию») образности и сокрытию «конструкционности» не выступают психологически независимыми, внешними по отношению друг к другу. Условием творческого акта является специальный этап ориентировки, содержанием которой становится опробование отображения образности в конструкции, т. е. опробование того, какая конструкция отвечает этой образности и этому значению действия, какова «этость» идеи перехода от осуществления действия к действию самого осуществления или, другими словами, какова реалия идеи.

Работа выполнена при содействии Российского фонда фундаментальных исследований.