Введение

Физическое насилие по отношению к интимному партнеру (далее — супружеское насилие) относится к числу важнейших социальных проблем.

Жертвами супружеского насилия становятся и женщины, и мужчины [1; 2; 3; 4; 7; 9; 13; 20; 44; 62; 63], но отношение к мужчинам-жертвам и женщинам-жертвам в этом случае различно, что, в частности, связано и с оценкой частотности различных ситуаций супружеского насилия.

В западных исследованиях проблема особенностей отношения к мужчинам- жертвам и соотношения мужского и женского супружеского насилия обсуждается с конца прошлого века, есть работы, утверждающие идею гендерной симметрии в супружеском насилии [21; 44; 62; 63], и есть те, кто с этим не согласен [12; 13; 20; 27; 55]. Статистические данные относительно различий в распространенности насилия мужей против жен и жен против мужей, полученные на отечественной выборке, противоречивы. Так, в репрезентативном социологическом исследовании 2003 года получены данные о том, что почти две трети женщин и половина мужчин знакомы с семьями, в которых муж хотя бы однажды ударил жену, а со случаями, когда жена первая ударила мужа, сталкивалась только треть опрошенных, на основе чего авторы сделали вывод о преобладании мужской агрессии в семьях [1, с. 45]. Однако результаты анализа самоотчетов респондентов о пережитом и совершенном насилии в отношении интимного партнера, полученные в 2013 году, показывают, что гендерные различия в уровне агрессии не значимы [4]. Отмеченные противоречия могут быть связаны как с изменившимися реалиями, так и с различиями в формулировках вопросов, так как респонденты могли не знать о характере насилия в других семьях, о чем спрашивали в работе 2003 года, но давать достоверные ответы о собственном опыте. Сложность анализа определяется в том числе и высокой латентностью такого рода преступлений, тем, что жертвы обоего пола далеко не всегда обращаются за помощью и не сообщают о преступлении [1; 2; 3; 9; 10], хотя, согласно данным официальной уголовной статистики, для супружеских убийств соотношение между убитыми мужьями и женами приближается к показателю один к одному [9, с. 102].

Изучение фактического положения дел в супружеском насилии лежит в области дальнейших, более глубоких и более детальных социологических исследований. В рамках данной работы важно отметить сам факт существования женской агрессии в супружеских отношениях, сложность вопроса о фактическом соотношении мужского и женского насилия и выраженное различие в отношении к мужской и женской агрессии. Проблема супружеского насилия часто формулируется как «проблема женщин» или «проблема насилия в отношении женщин», в результате чего мужчины- жертвы воспринимаются с недоверием, им сложнее обращаться за помощью и получать помощь [28], а насилие мужчин против женщин, даже при равенстве последствий, оценивается более строго [29; 61]. Искажение восприятия супружеского насилия в зависимости от пола жертвы распространено весьма широко. Так, в работе Дж. Уокера и коллег [69] на материале анализа фокус-группы аспиранток, будущих судебных психологов, показано, что участницы, оценивая виньетки, рассказывающие о ситуациях насилия по отношению к интимным партнерам, намеренно изложенных без указания пола партнеров, интерпретировали ситуации как исключительно ситуации агрессии мужчин по отношению к женщинам. При дальнейшем обсуждении они оценивали агрессию женщин по отношению к мужчинам как менее серьезную и направленную на самооборону. Эти данные показывают, что даже будущие специалисты, вероятно, знакомые с разными точками зрения на соотношение мужского и женского насилия в семье, склонны видеть в супружеском насилии прежде всего женскую проблему. Существующее смещение в восприятии супружеского насилия представляет собой значимую проблему, препятствующую и изучению насилия, и оказанию помощи жертвам [19; 59]. Вместе с тем восприятие и оценка жертв и агрессоров окружающими имеют первостепенное значение и для предотвращения подобных преступлений, и для последующей помощи жертвам [1; 8; 23; 57; 66; 70].

Отношение наблюдателей к жертве и агрессору определяется множеством факторов, одним из которых выступает стремление сохранить непротиворечивый образ справедливого мира. Однако когда речь идет о вине представителя своей группы, то при оценке вины участников действует принцип группового фаворитизма, и члена своей группы обвиняют меньше, чем члена другой группы.

Вера в справедливый мир и обвинение жертвы

Как показали эксперименты М. Лернера [47], людям важно сохранять веру в справедливое устройство реальности, а так как незаслуженные страдания противоречат принципу справедливости, то для его сохранения вина за происшедшее возлагается на жертву. Последующие многочисленные исследования подтвердили существование этой тенденции [см., в частности, 31; 33; 34], показав ее роль в приспособлении к среде. Представление о том, что мир предсказуем и в нем существуют правила — это полезная иллюзия [67], которая дает ощущение возможности контролировать происходящее и прямо связана с интернальностью [15; 30], что позволяет рассматривать ВСМ как неотъемлемую часть нормального развития человека и важную адаптивную установку, «в соответствии с которой люди убеждены в том, что мир устроен упорядоченно и корректно, представляет собой такое место, где каждый человек в конечном итоге получает то, что заслуживает: и награды, и наказания» [6, с. 18]. Люди с высоким уровнем ВСМ оценивают мир как хороший и правильный и стремятся к сохранению существующего положения вещей [32], что достигается как положительной оценкой актуальной реальности, так и отрицанием существующих несовершенств. Для поддержания этой полезной иллюзии люди не только приписывают вину жертвам, рационализируя несправедливость и отрицая существующую дискриминацию, например, по возрасту [49], но и не замечают собственной дискриминации [22].

Связь показателей ВСМ с отношением к жертвам супружеского насилия представляет особый интерес в силу распространенности ситуаций и зачастую терпимости жертв к агрессии партнера. Однако при достаточной изученности вопроса об отношении к жертве связь ВСМ с атрибуцией вины жертвам супружеского насилия остается изученной недостаточно, а имеющиеся данные носят противоречивый характер. Так, в исследовании К. Кристиансен и Р. Джу- льетти [45], проведенном на студентах, показан слабый вклад ВСМ в атрибуцию вины женщине-жертве насилия со стороны интимного партнера-мужчины. А согласно данным И. Валор-Сегуры и коллег [68], ВСМ и сексизм вносят больший вклад в обвинение жертвы, чем пол, и ВСМ прямо связана с атрибуцией вины жертве. В исследовании И. Коррейи и коллег [23], включавшем только женщин-респондентов, выявлена значимая прямая связь ВСМ с атрибуцией вины женщине-жертве, а в более ранней статье Р. Шуллер и коллег [57] показано, что только у женщин ВСМ прямо связана с обвинением женщины-жертвы домашнего насилия, обвиняемой в убийстве мужа при самообороне.

Структура ВСМ неоднородна, и в ней выделяют в том числе два связанных между собой, но выполняющих несколько разные функции фактора — веру в справедливость мира для себя лично (ЛС) и веру в общую справедливость для всех (ОС) [26; 48]. ЛС обеспечивает позитивное самовосприятие, прямо связана с внутренним локусом контроля и не связана с обвинением людей, находящихся в неблагоприятных обстоятельствах [16; 17; 64].

Но люди, уверенные, что происходящее с ними лично — это результат их собственных действий, могут приписывать вину жертве, если жертва на них похожа. Так, у женщин с высокой степенью идентификации с группой женщин ЛС прямо связана с оправданием супружеского насилия по отношению к женам, а при низкой идентификации с группой женщин эта связь не значима [24]. Если жертва воспринимается другими женщинами как похожая, то, возлагая на нее ответственность за насилие, женщины избегают ощущения невозможности влиять на происходящее. А ОС активируется при оценке внешних событий и работает на сохранение непротиворечивого, предсказуемого образа социальной реальности, что и проявляется в слабом альтруизме, более строгом отношении к преступникам и большей атрибуции вины тем, кто находится в неблагоприятных обстоятельствах [16; 17; 64].

Вклад сходства с жертвой в отношение к жертве

Согласно теории ВСМ [47], невиновность жертвы из группы идентичности в большей степени угрожает образу справедливого мира, чем невиновность жертвы из другой группы, что должно приводить к большему обвинению похо

жей жертвы, чем непохожей. Но, как показывают исследования, принадлежность жертвы к своей группе сама по себе не повышает приписанную ей вину, а согласно имеющимся данным [14; 24], вина непохожей жертвы оценивается выше, чем вина похожей. Меньшая атрибуция вины похожей жертве соответствует теории защитной атрибуции [60], согласно которой респонденты уменьшают вину жертвы, если есть риск оказаться на ее месте.

Гендерные различия в атрибуции вины жертве и агрессору

Анализ результатов исследований, посвященных изучению гендерных различий в атрибуции вины в ситуации межгендерного конфликта, показывает, что при оценке женщин-жертв супружеского насилия или агрессии со стороны интимного партнера женщины приписывают женщинам-жертвам меньшую вину, чем мужчины [18; 29; 35; 36; 46; 51; 52; 59; 65; 68; 70; 71], что соответствует теории защитной атрибуции. Гендерные различия в отношении к мужчине-агрессору изучены меньше. В некоторых исследованиях женщины в соответствии с гендерным фаворитизмом приписывали мужчине- агрессору большую вину, чем мужчины [51; 54], но в некоторых работах мужчины и женщины не различались в атрибуции вины мужчине-агрессору [18].

Слабо изучены и различия отношений к мужчинам-жертвам в зависимости от пола респондентов. Так, в некоторых исследованиях получены данные о том, что женщины больше сочувствуют жертве, чем мужчины, независимо от пола жертвы, и приписывают мужчинам и женщинам-жертвам равную вину [36; 54; 59; 65]. Р. Харрис и С. Кук [36] объясняют этот эффект более зависимым, более уязвимым положением женщин вообще и, как следствие, большей иден

тификацией женщин с позицией жертвы, а мужчин — с позицией агрессора вследствие действия гендерных стереотипов. Но в других исследованиях этот эффект не воспроизводится — оценка жертвы происходит на основе гендерного фаворитизма, и женщины приписывают женщине-жертве меньшую вину, чем мужчине-жертве [18; 72]. И, как показывают имеющиеся исследования, гендерный фаворитизм не проявляется в атрибуции вины женщине-агрессору [29].

Исследования, предметом которых были различия в отношении к агрессору в зависимости от пола агрессора, показали, что в большинстве случаев [29; 35; 53; 58; 59; 61; 65] мужчинам-агрессорам приписывается большая вина, чем женщинам-агрессорам, а последствия агрессии мужчин по отношению к женщинам воспринимаются как более тяжелые и опасные [11]. Ш. Хамби и Э. Джексон [35] показали, что это смещение объясняется разницей в физических размерах и физической силе мужчин и женщин, и более сильному партнеру, способному причинить больший вред, приписывается и большая вина.

Однако работы, посвященные изучению отношения к агрессору и жертве супружеского насилия, проводились на разных выборках, в фокусе внимания исследователей во многих случаях было влияние ситуативных факторов — алкогольного опьянения персонажей, их семейного статуса, особенностей поведения и пр. — на множество отдельных показателей — степени ответственности, уровня тяжести последствий, серьезности преступления, необходимости обращения в полицию, уровня сочувствия к каждому и пр., что затрудняет сравнительный анализ.

Вместе с тем имеющиеся данные показывают, что ситуация супружеской агрессии в гетеросексуальных парах несимметрична по частотности обсуждения и особенностям восприятия — агрессия мужчин против женщин обсуждается чаще, жена-жертва в силу сложившихся гендерных стереотипов воспринимается как «типичная жертва», а мужчина в силу стереотипов и в среднем большей физической силы — как типичный агрессор [59], и социальные нормы в отношении насилия женщин против мужчин менее ясны, чем нормы в отношении насилия мужчин против женщин [61].

А так как выявленные эффекты восприятия агрессора и жертвы супружеского насилия, состоящие в прямой связи обвинения жертвы с уровнем ВСМ и групповым фаворитизмом при атрибуции вины жертве, в большей степени характеризуют отношение к участникам типичной ситуации, чем к участникам нетипичной ситуации, то можно предположить, что сложившиеся схемы восприятия и оценки агрессии мужей против жен не актуализируются при оценке ситуации агрессии жен против мужей. Это предположение может быть конкретизировано в двух общих гипотезах.

1 общая гипотеза

Так как обвинение жертвы направлено на поддержание образа предсказуемого, управляемого мира, то можно предположить, что типичная жертва в большей степени угрожает иллюзии справедливости, чем нетипичная жертва, и необходимость в поддержании иллюзии справедливости возникает только при оценке вины жены-жертвы агрессии со стороны мужа как «типичной жертвы», из этого следует, что:

1) атрибуция вины жене-жертве прямо связана с ОС независимо от пола респондентов и с ЛС у женщин;

2) атрибуция вины мужу-жертве не связана с показателями ВСМ независимо от пола респондентов;

3) вина агрессора не связана ни с ОС, ни с ЛС независимо от пола респондентов и пола жертвы.

2 общая гипотеза

Так как групповой фаворитизм проявляется в более благосклонном отношении к группе идентичности, а отождествление с персонажами нетипичной ситуации менее вероятно, то можно предположить, что гендерный фаворитизм проявляется при оценке персонажей типичной ситуации, и не проявляется при атрибуции вины персонажам нетипичной ситуации, следовательно:

1) при оценке ситуации агрессии мужа по отношению к жене мужчины приписывают агрессору меньшую, а жертве большую вину, чем женщины, а при оценке ситуации агрессии жены против мужа мужчины и женщины не различаются в уровне атрибуции вины агрессору и жертве;

2) женщины приписывают мужу- агрессору большую вину, чем жене- агрессору, и равную вину мужу и жене в позиции жертвы;

3) мужчины приписывают жене- жертве большую вину, чем мужу-жертве, и равную вину жене- и мужу-агрессорам.

Респонденты (1157 человек, 679 женщин, от 18 до 66 лет, М=43,55), из них 739 — с высшим образованием, 121 — с незаконченным высшим, 46 студентов, 212 — со средним образованием и 41 имеющих ученую степень, заполняли гугл-форму, включающую в себя шкалы «Вера в справедливый мир» и «Вера в личную справедливость» [5], представляющие собой перевод и адаптацию шкалы К. Дальберт [25]. Опросник состоит из 13 утверждений, 7 из которых составляют шкалу ЛС, примеры утверждений: «Как правило, жизнь ко мне справедлива», «Я верю, что обычно получаю то, что заслуживаю», а 6 — шкалу ОС, примеры утверждений: «Я считаю, что, по большому счету, люди получают то, что заслуживают», «Я уверен, что справедливость всегда побеждает несправедливость». Согласие с утверждениями оценивается по 7-балльной шкале.

Для измерения атрибуции вины жертве и агрессору в ситуации супружеского насилия использовалась виньетка с описанием ситуации физической агрессии одного партнера по отношению к другому:

«А. и П. женаты три года. Однажды на вечеринке муж П. приревновал жену к знакомому, с которым та танцевала, и когда они пришли домой, стал обвинять ее в легкомысленном поведении. Жена А. возражала, завязалась ссора, муж не сдержался, ударил ее, А. упала, ударилась о косяк двери и разбила лоб до крови».

В одной форме виньетки агрессором был муж, а жертвой жена, в другой — агрессором была жена, а жертвой муж. Участников просили оценить виновность жены и мужа по 7-балльной шкале. В половине случаев анкета начиналась с опросника, а в другой половине — с виньетки.

Результаты

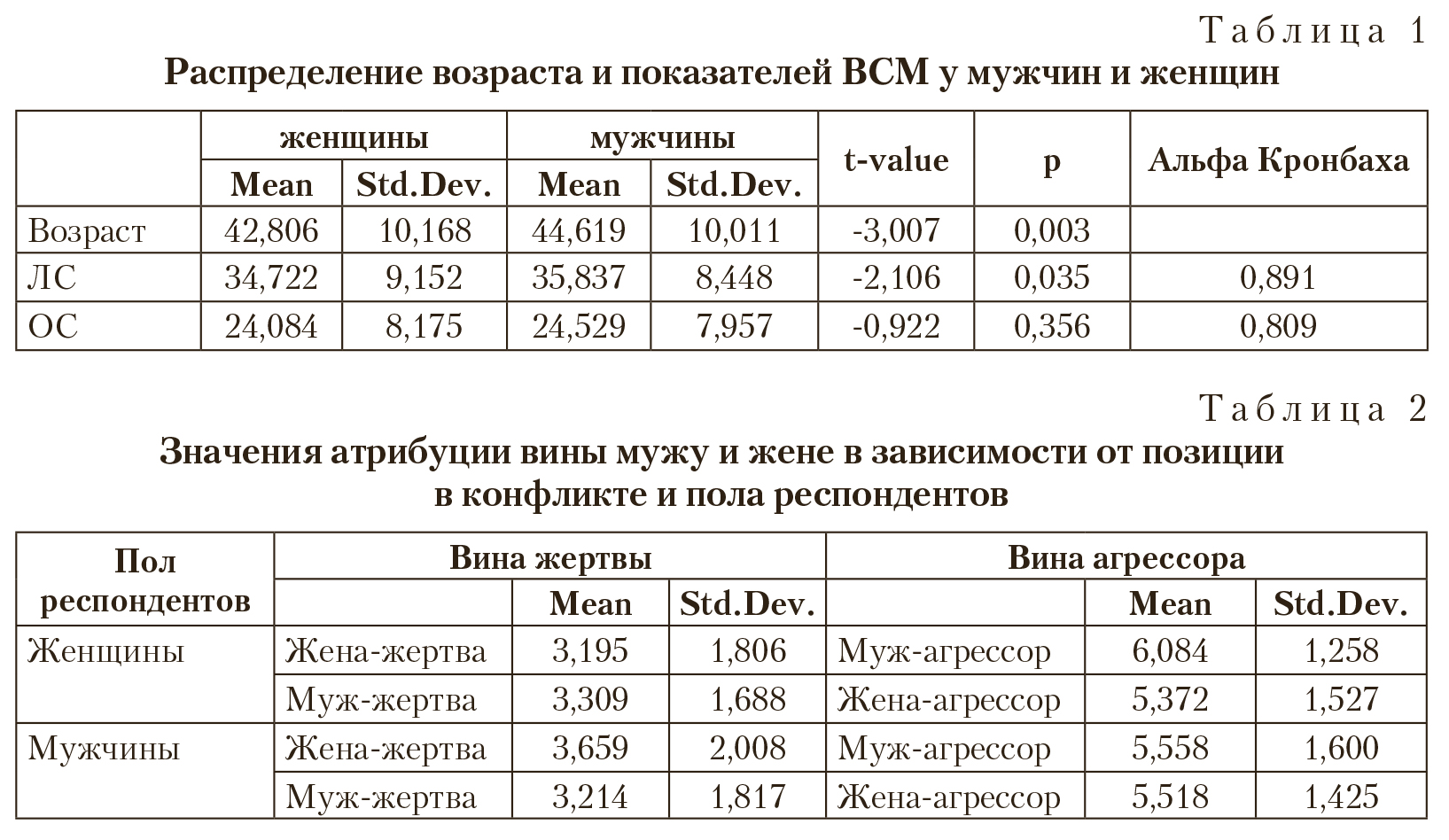

Описательная статистика возраста и показателей ЛС и ОС у мужчин и женщин представлена в табл. 1.

Мужчины значимо старше женщин, у них выше уровень ЛС, различия в уровне ОС отсутствуют.

В табл. 2 представлены средние и стандартные отклонения атрибуции вины участникам конфликта женщинами и мужчинами. Ни в целом по выборке, ни в подвыборках мужчин и женщин атрибуция вины жене и мужу ни в целом, ни в зависимости от позиции в конфликте не имеют нормального распределения.

Для проверки гипотезы о связи атрибуции вины жертве и агрессору с показателями ВСМ был использован метод непараметрической корреляции Спирмена. Анализ результатов показал, что у женщин атрибуция вины жене-жертве прямо связана с ОС (r=0,160, р=0,004) и ЛС (r=0,206, р=0,000). Вина мужа-агрессора, жены- агрессора и мужа-жертвы с показателями ВСМ не связана. В подвыборке мужчин вина жены-жертвы обратно связана с ОС (r=-0,198, р=0,001) и с ЛС (r=-0,201, р=0,001), вина мужа-агрессора обратно связана с ОС (r=-0,142, р=0,022). Вина мужа-жертвы и жены-агрессора не имеет значимых связей с показателями ВСМ.

Для проверки гипотезы о проявлении гендерного фаворитизма в отношении типичных и нетипичных персонажей был использован дисперсионный анализ.

В подвыборке, оценивающей ситуацию мужа-агрессора и жены-жертвы, мужчины приписывают значимо большую вину жертве, чем женщины (F=9,392, n=0,014, р=0,002), а агрессору — значимо меньшую, чем женщины (F=21,875, n=0,033, р=0,000). Но в подвыборке, оценивающей ситуацию жены- агрессора и мужа-жертвы, мужчины и женщины не различаются в атрибуции вины мужу и жене.

В подвыборке женщин вина жертвы в зависимости от пола жертвы не имеет значимых различий, но мужу-агрессору приписывается значимо большая вина, чем жене-агрессору (F=41,132, п=0,060, р=0,000). В подвыборке мужчин жене- жертве приписывается большая вина, чем мужу-жертве (F=6,371, п=0,013,

р=0,012), а вина агрессора в зависимости от пола агрессора не имеет значимых различий.

Обсуждение результатов

Гипотеза, согласно которой только типичная невинная жертва противоречит образу справедливого мира, а значит, и у женщин, и у мужчин-респондентов атрибуция вины жене-жертве как типичной жертвы прямо связана с показателями ВСМ, а атрибуция вины мужу-жертве как нетипичной жертвы не связана с ВСМ, подтвердилась частично.

В подвыборке женщин вина жены- жертвы тем выше, чем выше уверенность в существовании правил, нарушение которых наказуемо, что определяет связь атрибуции вины жертве с ОС, и тем выше, чем выше ощущение возможности самому влиять на происходящее, что определяет прямую связь с ЛС. Таким образом, супружеское насилие воспринимается женщинами как справедливое возмездие за допущенные ошибки и, по сути, оправдывается. Прямая связь атрибуции вины жене-жертве с ВСМ у женщин соответствует теории компенсаторного контроля, согласно которой люди, оказавшиеся в позиции жертвы или идентифицирующие себя с жертвой, могут восстанавливать ощущение контроля реальности, обвиняя себя или жертву в том, что нечто произошло из-за их собственного неправильного поведения, и таким образом восстанавливать иллюзию влияния на происходящее [43; 45]. Согласно данным Р. Янов-Бульман [37; 38], для человека, оказавшегося в позиции жертвы, обвинение себя дает возможность сохранять высокую самооценку [37], и можно предположить, что, обвиняя жену, женщины стараются «сохранить лицо».

Но, вопреки теоретическому прогнозу, у мужчин связь атрибуции вины жене-жертве с показателями ВСМ обратная, для них чем выше уверенность в справедливости и предсказуемости мира, тем ниже вина и жены-жертвы, и агрессора-мужа. У мужчин нет, как у женщин, необходимости в компенсаторном контроле, так как они не предполагают оказаться на месте жертвы. Одновременно можно предположить, что мужчинами ситуация агрессии мужа по отношению к жене не воспринимается как угрожающая их образу справедливого мира, и они не нуждаются в оправдании агрессии виной жертвы. Одновременно чем выше ощущение справедливости мира, тем ниже для мужчин и вина мужа-агрессора. Можно предположить, что в соответствии с групповым фаворитизмом похожий агрессор не может быть виноват. Возможно также, что мужчины рассматривают ситуацию агрессии мужа по отношению к жене как слабо поддающуюся контролю и потому снимают с него вину за происшедшее.

Различия в характере связи атрибуции вины агрессору и жертве у мужчин и женщин могут быть объяснены с позиций теории обоснования систем Дж. Джоста, в соответствии с которой [39; 40; 50] люди испытывают склонность оправдывать и рационализировать сложившееся положение дел, что позволяет примириться с актуальной социальной реальностью [43], эта склонность в большей степени выражена у тех, кто находится в худшем положении, повышая у них терпимость к несправедливости [41; 42]. Одна из функций прямой связи ВСМ с обвинением жертвы заключается в стабилизации существующего положения вещей [32], и, приписывая вину жертве, женщины как бы укрепляют сложившуюся семейную ситуацию. Оправдание совершенного насилия виной жертвы позволяет рассматривать происшедшее как закономерный результат неправильного поведения жертвы, ситуация в этом случае выглядит как управляемая, насилие — как справедливое, а общее положение вещей — как не нуждающееся в изменении. А отсутствие прямой связи ВСМ с атрибуцией вины жертве у мужчин можно рассматривать как проявление меньшей тенденции к оправданию ситуации типичного супружеского насилия.

Вина нетипичных жертвы и агрессора, как и предполагалась, не имеет связи с ОС и ЛС ни у мужчин, ни у женщин. Вина мужа-жертвы и жены-агрессора не противоречит образу справедливого мира и не вызывает необходимости его восстанавливать и оправдывать агрессию. У респондентов нет сложившегося образа мира, включающего правила поведения, при нарушениях которых физическое насилие жены в отношении мужа будет расценено как справедливое, а ситуация агрессии жены против мужа не воспринимается как сложившаяся система отношений.

Общая гипотеза о том, что гендерный фаворитизм проявляется при оценке персонажей только в типичной ситуации, подтвердилась. Оценивая участников ситуации агрессии мужа против жены, мужчины и женщины приписывают персонажу своего пола меньшую вину, чем персонажу противоположного пола. А при оценке вины мужа-жертвы и жены-агрессора различия в оценках вины персонажей мужчинами и женщинами не значимы. Можно предположить, что, оценивая жену-агрессора и мужа- жертву, респонденты не отождествляют себя с персонажами своего пола, занимающими нетипичные позиции.

Более подробный анализ показал, что женщины приписывают равную вину мужу и жене в позиции жертв, а мужчины — мужу и жене в позиции агрессора. Атрибуция женщинами равной вины жертвам, независимо от пола жертвы, согласуется с ранее полученными данными [36; 59] о том, что женщины в равной степени сочувствуют и женщинам-, и мужчинам-жертвам, вероятно, отождествляясь с позицией жертвы. Мужчины же, одинаково оценивая вину жены и мужа в позиции агрессора, вероятно, отождествляются с позицией агрессора. А оценка персонажей, занимающих позицию, противоположную типичной для мужчин и женщин, происходит в соответствии с гендерным фаворитизмом, мужчины приписывают мужу-жертве меньшую вину, чем жене-жертве, а женщины приписывают мужу-агрессору большую вину, чем жене-агрессору.

Можно предположить, что при оценке вины участников ситуации семейного насилия респонденты отождествляют себя не только со своей гендерной группой, но, прежде всего, с типичной для своей гендерной группы ролью. В этом случае оценка вины персонажа противоположного пола с типичной для своего пола ролью в конфликте осуществляется на основе идентификации с ролью, что определяет отсутствие значимых различий в оценке агрессоров у мужчин и жертв у женщин. Полученные результаты в целом подтверждают предположение о значимости типичной позиции в конфликте, связанной с традиционными гендерными ролями, согласно которым муж с большей вероятностью воспринимается как типичный агрессор, а жена — как типичная жертва.

Результаты уточняют ранее полученные данные о том, что и мужчины, и женщины приписывают большую вину более сильному агрессору, показывая, что на отечественной выборке этот эффект выявлен только в подвыборке женщин. Возможно, речь идет о культурных различиях, но необходимо проверить полученные результаты на устойчивость на больших выборках.

Полученные результаты вносят вклад в данные о действии группового фаворитизма, показывая, что при оценке ситуации супружеского межгендерного насилия он проявляется при атрибуции вины персонажам, занимающим в конфликте позицию, противоположную типичной позиции респондента. При оценке вины персонажей, занимающих позицию, соответствующую типичной для пола позиции в семейном конфликте, различий в атрибуции вины нет.

Ограничения исследования

Исследование носит ориентировочный характер, фокус был сосредоточен на ограниченном количестве возможных переменных. Выборку составили пользователи социальной сети Фейсбук, что позволяет говорить об определенной смещенности выборки. К сожалению, не удалось собрать уравненную по возрасту выборку женщин- и мужчин-респондентов, в исследовании не были учтены этнические и культурные характеристики участников, их конфессиональная принадлежность и другие характеристики, которые могут оказывать влияние на отношение к участникам ситуации семейного насилия.

Требуется проверка полученных результатов как на больших по объему выборках, так и на более локализованных. В работе не был учтен возможный вклад субъективной оценки типичности каждой из ситуаций супружеской агрессии и анализ связи выявленных эффектов с оценкой типичности ситуаций. Не был учтен личный опыт столкновения участников с семейным насилием в целом и

супружеским насилием в частности, который, предположительно, мог повлиять как на оценку типичности ситуаций насилия, так и на связь типичности с другими показателями. Не рассматривался вклад ситуативных переменных, таких как различие в состоянии и поведении участников, степень тяжести травмы и пр., что может оказывать влияние на атрибуцию вины. Перспективным представляется и учет гендерной идентичности респондентов как фактора, который может вносить вклад в выраженность гендерного фаворитизма при атрибуции вины персонажам.

Необходимо рассмотреть и вклад как субъективной оценки фактической, связанной с наличием материальных ресурсов, возможности женщин и мужчин прервать отношения, включающие насилие со стороны партнера, в атрибуцию вины жертве разного пола.

Выводы

Полученные эмпирические результаты уточняют представление о связи атрибуции вины жертве с измерениями ВСМ, показывая, что только типичная невиновная жертва супружеского насилия противоречит образу справедливого мира и только у тех, кто может идентифицировать себя с позицией жертвы, в результате только у женщин ЛС и ОС прямо связаны с обвинением жены-жертвы как типичной жертвы. У мужчин связь ОС с атрибуцией вины жене-жертве обратная. При этом вина мужа-жертвы (нетипичной жертвы) не имеет связей с ВСМ ни у женщин, ни у мужчин.

Эмпирические данные подтверждают предположение о различии в особенностях атрибуции вины участникам типичной и нетипичной ситуации супружеского насилия, показывая, что проявление ингруппового фаворитизма на основании гендера происходит только при возможности отождествления с персонажем на основании типичной для гендера позиции в ситуации супружеского насилия. При отсутствии такой возможности, когда представитель своего гендера занимает нетипичную позицию в супружеском конфликте, групповой фаворитизм при оценке вины персонажа не проявляется.