В первой статье данного исследования было выдвинуто предположение, что новейшую историю отечественной христианской психологии можно условно разделить на три этапа («вдохновения и энтузиазма», «институционализации» и «конституирования»), каждый из которых решает специфические задачи [Василюк 2015]. Была зафиксирована проблема слабой структурированности, избыточной разнородности, аутистической замкнутости многообразных форм воплощения христианской психологии, так что порой возникает впечатление, что у нас не одна, а много христианских психологий. Знаменитая формула «единство в многообразии» еще не обрела первого члена: многообразие есть, а единства — нет. Эта проблема выдвигает в качестве центральной задачи наступающего периода — задачу конституирования христианской психологии.

Первый шаг на пути к ее решению выглядит весьма прозаично — он состоит в инвентаризации и первичной классификации разных форм воплощения христианской психологии, которые и составляют, собственно, данную область. Минимальный объект такой классификации мы будем называть «проектом». Это может быть научное исследование по тематике христианской психологии, образовательная программа, случай из консультативной практики, модель взаимодействия психологического центра и церковного прихода и пр.

Если необходимо упорядочить некоторый массив объектов, до конкретных действий по их сортировке, приходится провести подготовительную работу — создать структуру и логику «складирования», приготовить удобные «полки». В этом и состоит главная задача статьи: произвести первичную разметку поля христианской психологии.

Поэтому на данном этапе исследования в каждом «проекте» нас будет интересовать не его индивидуальная физиономия, а скорее родовые, типологические характеристики, методологический генотип. Чтобы его определить, нужно реконструировать философско-методологические предпосылки проекта, даже если они вовсе не артикулированы авторами.

Проект курса православной психологии

Проанализируем проект, безусловно относящийся к полю «христианской психологии», — замысел курса «православной психологии» для будущих священнослужителей. С.Л. Воробьев приводит замечательный документ — письмо одного из наиболее почитаемых старцев Русской православной церкви ХХ в., иеросхимонаха Сампсона (Сиверса), обращенное к руководству Московской духовной академии: «Ваше высокопреподобие всечестный о. Протоиерей! Очень жаль, выражу я, грешнейший и убогий ученостью, что на лекциях по нравственному богословию, т. е. по аскетике (которая с некоторых пор не читается и не преподается в нашей Духовной Академии), не введен предмет “Православная психология”, который анализировал бы психологию страстей греховных, наклонности к ним, виды их проявлений, корни их и происхождение...»

Прервем на минуту чтение письма. Эти первые слова старца для психолога-христианина могут прозвучать настоящим призывом, ему захочется сразу заняться анализом психологии страстей, использовать профессиональный опыт для того, чтобы вникнуть в генетические их корни, проследить, как из семейной ситуации в детстве рождается та или другая страсть, какой смысл она несет для человека, как она влияет на его характер и на отношения с другими людьми и т. д. Он готов уже включиться в работу и начать разработку учебного курса «Православная психология», но... пусть дослушает, о какой психологии речь: «...корни их и происхождение и, — продолжает старец, — невольно бы научал пастырей быть лекарями грехов и пороков кающихся и смог бы наглядно-убедительно приводить к покаянию, которое не есть осознание наименованиями греха священнику на исповеди, но есть жительство, перерождение сердца с принесением плодов осознания греха, т. е. оплакивания, ненависть до проклятия их и страха воспоминания их содеянного, с надоедливой мольбой о прощении их, помощи не повторить, ненавидеть, и волю от сердца уметь приносить противоположное дело бывшему оплаканному греху. Вот тогда только будет покаяние (как св. Златоуст требует). Вот тогда будет пастырство, т. е. проповедничество покаяния. Только тогда священник может сказать о себе: я удостоился быть пастырем, или: я удостоился величайшей чести на земле быть пастырем» [Воробьев 2012, с. 100—101].

Не правда ли, к концу письма профессиональный психологический пыл должен заметно остыть? Отчего это? Когда речь зашла о психологическом анализе страстей греховных, казалось, можно сохранить привычную научную отстраненную позицию. Но дальше по ходу письма оказывается, что старец мыслит «психологию» как дисциплину, живущую совсем не в научном контексте, а в контексте церковном, в сердцевине церковной жизни, в таинствах, в аскетическом подвиге, в пастырском душепопечении. В этом контексте, где речь идет о «перерождении сердца», об «оплакивании греха», «ненависти до проклятия», «надоедливой мольбе о прощении», — сохранить отстраненную, невовлеченную научную позицию невозможно, и профессиональный психолог чувствует, что весь его десятилетиями накопленный багаж знаний об условных и оперантных рефлексах, о кривой Эббингауза и законе Йеркса-Додсона, о самоактулизации и акцентуации, о структуре личности и методах психотерапии здесь, в этой жизни просто не уместен, что «убогий ученостью» старец Сампсон, в миру граф Сиверс, принадлежащий по рождению к одному из самых знатных российских домов, человек, в детстве сидевший на коленях императора, а в юности, уже будучи монахом и чудом выжив после большевистского расстрела, ставший по просьбе академика И.П. Павлова его духовным отцом (хоть был на сорок лет младше духовного чада), что это вовсе не тот человек, которому моя психологическая ученость может дать что-то в действительности полезное.

Очевидно, что, столкнувшись с таким проектом курса «Православная психология», профессиональный психолог должен испытать как минимум когнитивный диссонанс. В чем его причина?

Во-первых, в несовпадении исходных позиций и базовой аксиологии. Старец занимает церковную позицию, его аксиология — сотериологиче- ская [Воробьев 2012]. Подход его к предмету изучения (преподавания) носит пастырский характер: опытный пастырь должен по замыслу этого курса наставлять будущих священников в искусстве душепопечения.

Культурная же позиция психолога — научная, за его спиной не Отцы Церкви, а научные авторитеты, он опирается на научные знания и открытия. Его подход к проблеме страстей носит исследовательско-аналитический характер, он готов использовать психологические знания и методы для изучения причин и следствий страстей, резонно предполагая, что добытые научным путем знания о закономерностях формирования страстей в разные возрастные периоды, в зависимости от семейно-воспитательного контекста, законы протекания психических процессов во время актуализации страсти и пр., что все эти научные знания окажутся полезными для будущего священника в его деле духовного наставничества.

Во-вторых, принципиально отличаются их представления о самом объекте изучения в рамках проектируемого курса «Православная психология». Исходная онтология и антропология старца совершенно не натуралистичны, ни о каком «естественном» или о «светском» человеке, по-видимому, в этом курсе вовсе бы не упоминалось. Это энергий- ная и синергийная антропология [Хоружий 2005]: человек мыслится не эссенциалистски как некая сущность, раз и навсегда детерминированная определенными законами, а как онтологически открытое бытие, мыслится в контексте духовной практики, аскетики, предельная цель которой, ее телос, — обожение [Флоренский 1914; Хоружий 1998]. Этим задается и главный предмет всего курса — покаяние и борьба со страстями.

Совсем другая антропология, другой образ человека у носителя профессиональной психологической установки. Человек описывается в этом горизонте как «социо-био-психическое» существо, поведение и психика которого детерминированы психологическими, социокультурными и биологическими закономерностями и их интерференцией. Церковно-религиозный контекст, конечно, может попасть в поле зрения профессионального психолога — но всего лишь как один из ряда социокультурных контекстов, каждый из которых «на равных правах» вносит свой вклад в детерминацию поведения и сознания человека. разницу базовых представлений описать на максимально обобщенном методологическом языке, мы увидим, что противопоставление проходит по двум линиям — по линии «подхода» и по линии «объекта». При этом сам подход определяется в конечном итоге «общей культурной позицией», которую занимает автор, и соответствующей аксиологией. «Объект» же определяется общей онтологией и антропологией, в контексте которых он выделяется или полагается.

* * *

Эти радикальные отличия исходных позиций и представлений позволяют наметить первичный эскиз поля христианской психологии. Если разницу базовых представлений описать на максимально обобщенном методологическом языке, мы увидим, что противопоставление проходит по двум линиям — по линии «подхода» и по линии «объекта». При этом сам подход определяется в конечном итоге «общей культурной позицией», которую занимает автор, и соответствующей аксиологией. «Объект» же определяется общей онтологией и антропологией, в контексте которых он выделяется или полагается.

По первой линии мы видим противопоставление двух подходов, которые можно обозначить как «христианский» и «научный» («христианский» подход в проекте «Православной психологии» определяется православной церковной позицией, сотериологической аксиологией, а сам подход выступает в данном случае в виде пастырско-душепопечитель- ного). Противопоставление по линии «объекта» можно свести к оппозиции «христианский» — «светский». Конкретно в проекте «Православной психологии» термин «христианский» по отношению к объекту, как мы видели, раскрывается следующим образом. Главная тема курса, насколько можно судить по письму старца, — «страсти греховные». Базовый антропологический образ дан в аскетическом аспекте — первичный вопрос носит не морфологический характер (как устроен человек?), а — деятельный (что он с собой делает, чтобы спастись?). Поэтому и сам основной «объект» не просто «страсти греховные», а «страсти греховные и покаяние». Страсти понимаются, прежде всего, как предмет аскетической борьбы человека, как предмет преодоления, и потому знания «о наклонности к ним, видах их проявлений, корнях их и происхождении...» нужны не как самоценные, а как служебные, технические знания, помогающие в деле покаянного преодоления страстей.

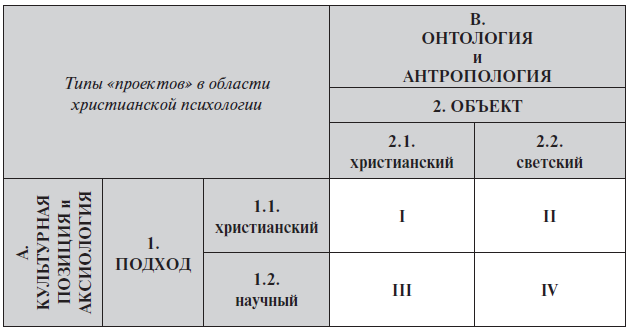

Если свести эти обобщенные оппозиции в одну типологическую таблицу, мы получим следующий первичный эскиз поля «христианской психологии» (рис. 1).

Такое описание исследовательского[Алексейчук] поля не зря названо «первичным эскизом». Оно сразу же вызывает множество вопросов: а) почему научный подход противопоставлен «христианскому», а не «религиозному»?; б) сказать о некоем психологическом подходе «научный» — значит не сказать ничего, потому что на статус научности претендуют самые разные, иногда взаимоисключающие методологические подходы; в) равно и определение подхода как «христианского» требует конфессиональной расшифровки в силу серьезных догматических различий, существующих

Рис. 1. Первичный эскиз поля «христианской психологии»

Структура таблицы. Таблица отражает зонирование поля «христианской психологии». В ней выделяются две большие зоны — «ПРЕДМЕТНАЯ», которая включает в себя 4 типа проектов (на схеме — римские цифры I—IV в светлой области) и «ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ», которая состоит из «подхода» и «объекта» (на схеме — тонированная область). Логика чтения таблицы: некоторый проект психологического исследования (или практики) относится, например, к типу III, если автор мыслит объект своего познания как специфически христианский (скажем, «сведение ума в сердце») и при этом стремится реализовать научноисследовательскую установку по отношению к этому объекту. Цифровые и буквенные обозначения понадобятся в дальнейшем для удобства обозначения «координат» того или иного проекта на карте христианской психологии.

внутри христианства. Это только первые из множества вопросов, так сказать, «слева» (на схеме), со стороны подхода. Не менее остро встают вопросы и «сверху», со стороны «объекта исследования»: в) существует ли специфические «христианские» память, внимание, скорость реакции в отличие от «светской» памяти, внимания и скорости реакции?; г) что имеется в виду под «объектом исследования» в самом общем плане, можно ли его назвать «психическое как таковое» или «психической реальностью» и тогда различать (2.1) «христианскую психику» и (2.2) «светскую психику»? И можно ли в этом случае закрепить за пунктом 2.1 термин «душа», а за пунктом 2.2 термин «психика»? Но может быть, «объектом» можно объявить «сознание» (и говорить о христианском и нехристианском сознании)? Или «деятельность», «поведение», «опыт»? По существу мы здесь попадаем в область проблемы предмета психологии — ни много ни мало. д) Однако независимо от решения вопроса об общей категоризации «объекта», само по себе различение «христианского» и «светского», конечно, не выдерживает критики даже с формальнологической точки зрения. Почему не «религиозный» vs «светский»? А с другой стороны, если точкой отсчета является «христианское» (сознание, опыт и т. д.), то почему ему противопоставляется «светское», а не «мусульманское», «иудаистское», «буддистское» и пр.?

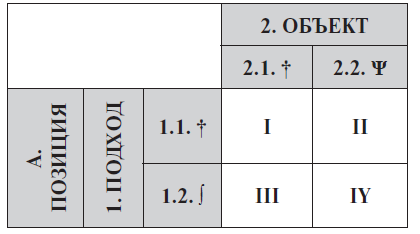

Эта терминологическая невнятица, как ни странно, не является в данном случае дефектом, а, напротив, дает преимущества с точки зрения задач исследования. Мы хотим с максимальной теоретической открытостью подойти к населяющим поле христианской психологии «проектам», отказываясь от претензий на терминологическую монополию, от попытки создания методологического эсперанто и заранее признавая, что каждый проект будет говорить на своем наречии, пользоваться своими понятиями и различениями. С учетом этой установки удобнее и точнее основные линии межевания всего предметного поля «христианской психологии» выражать не терминами «христианский — научный», «христианский — светский», а символами — «креста», «интеграла» и «пси»: «t - I» и «t - ^». Различное терминологическое и понятийное прочтение этих символов в разных проектах может стать как раз характерным симптомом того или иного методологического типа. А на выявление и упорядочивание этого разнообразия типов и нацелена наша работа. На рис. 2 представлен упрощенный, формализованный вид эскиза.

Рис. 2. Формализованный эскиз поля «христианской психологии»

* * *

Первичный эскиз, разумеется, далек от точной карты поля христианской психологии, но это первый, важный шаг к созданию такой карты. Второй же состоит в поверке эскиза конкретными исследованиями и разработками по тематике христианской психологии. Нужно проверить, имеются ли у эскиза сколько-нибудь значимые ориентирующие потенции, можно ли с его помощью дифференцировать различные проекты и соотносить их с разными координатами поля христианской психологии. Для этого дадим краткий анализ нескольких случаев, пытаясь проиллюстрировать ими выделенные зоны данного предметного поля.

Тип I. «Православная психотерапия» митр. Иерофея

В 2004 г. вышел русский перевод книги митрополита Иерофея Вла- хоса «Православная психотерапия». Напрасно мы станем искать в почти четырехсотстраничной монографии ссылки на Фрейда, Юнга или Роджерса. Автор, разумеется, слышал о том, что в современном мире «психотерапия получила широкое распространение», что «многие наши современники обращаются к психотерапевтам, ища утешения и успокоения», что «современный человек ощущает потребность в исцелении» [Иерофей 2004, с. 10]. «Я знаю, — пишет митр. Иерофей, — что термин “психотерапия” появился недавно и многие психиатры обозначают им определенный подход к лечению страдающих неврозом. Однако, поскольку многие психиатры не знакомы с учением Церкви или не желают его применять и поскольку их антропология весьма отличается от антропологии и сотериологии святых отцов, я воспользовался лишь термином “психотерапия”, а не их мнениями» [Там же, с. 12].

Стремясь найти ответ на запрос современного человека, греческий иерарх обнаруживает все, что нужно, в христианстве. Митрополит верит, что «Православие располагает большим “психотерапевтическим потенциалом”, или, вернее, само Православие по существу является терапевтической наукой... Однако оно явным образом отличается от других психотерапевтических методик, поскольку в центре его стоит Богочеловек, а не просто человек, и поскольку оно достигает своей цели не с помощью человеческих методик, но благодаря помощи и действию божественной благодати при подлинном взаимодействии божественной и человеческой воли» [Там же, с. 10—11].

На этом, собственно, разговор о психотерапии заканчивается, и даже само слово «психотерапия» в основном тексте книги (не считая предисловий и названий глав) встречается всего три (!) раза. О чем это говорит? О переживании полной самодостаточности Православия в сфере, относящейся к душевным процессам. В Православной традиции уже есть своя психология со своим языком, своей антропологией, своими представлениями о структуре душевных органов (сердце, ум, душа и пр.) и функций, своими методами анализа душевных состояний, своими нормами душевного здоровья и формами патологии (одна из глав книги так и называется «Православная психопатология», речь в ней идет о лечении страстей души), своей практикой душепопечения и т. д.

Легко увидеть почти полное совпадение «православной психотерапии» митр. Иерофея с замыслом «православной психологии» иеросх.

Сампсона. Каким образом можно разместить «православную психологию» и «православную психотерапию» на нашем исходном эскизе?

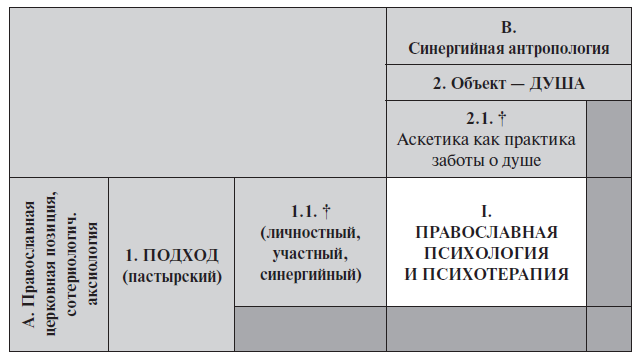

«Позиция» (пункт А на схеме), которую очевидно занимают авторы, есть позиция Православной церкви, их аксиология носит сотериологический характер. «Подход» (п. 1) прямо называется православным, что отражается и в вынесении этого слова в названия проектов. Важная характеристика подхода: в нем доминирует не познавательная, исследовательская установка, а установка практическая, «медицинская» («Православие как медицинская наука» — таково название первой главы книги митр. Иерофея). Поэтому в обоих случаях этот подход можно назвать «пастырским». Речь, главным образом, идет не о познании человека, а о врачевании, исцелении его, имеющего в виду предельную цель и ценность — спасение.

Пастырский подход раскрывается и конкретизируется (п. 1.1 схемы) в таких его характеристиках, как «персонологичность», «участ- ность» и «синергийность». Личностный, персонологический характер пастырского подхода выражается в превалировании интереса к судьбе конкретного человека, а не к общим идеям и закономерностям (как в классическом научном подходе). Участность — в том, что пастырь не занимает отстраненную, нейтральную позицию по отношению к жизни человека. Синергийный — в том, что и познание, и влияние на человека уповают не только и не столько на человеческие усилия и методы, сколько на «соработничество» человеческих и божественных энергий [Хоружий 2005].

Онтология и антропология (пункт В схемы) органически связаны с этим подходом. В этом варианте «христианской психологии» исходная онтологическая картина мыслится совсем не так, как в «обычной», научной психологии — не как биологическая эволюция, не как социокультурная сфера, не как пространство индивидуальной человеческой жизни, она мыслится в полном соответствии с Символом веры. Специальной антропологической главы в «Православной психотерапии» митр. Иерофея мы не найдем, но из общего контекста видно, что он придерживается «троицеобразной» антропологии св. Григория Паламы («...об отображении в человеке Троической тайны можно говорить, имея в виду, что не триадо- логия является “человекообразной”, но антропология — “троицеобразной”... Не человек служит основой для объяснения Триединого Бога, но Триединый Бог — для объяснения человека. Такое объяснение является не просто психологическим и человеческим, но богооткровенным» [Ие- рофей 2004, с. 205]).

Что касается общего имени «объекта» (п. 2) православной психотерапии — это «душа и ее исцеление», конкретные же предметы (п. 2.1) — «образ Божий», «ум», «сердце», «помыслы» и их исцеление 72

(«Рассматривая предмет православной психотерапии... — пишет митрополит, — необходимо, во-первых, сказать о том, что такое душа и как она исцеляется, во-вторых, объяснить, какова связь между образом Божиим, душою, умом, сердцем и мыслью, а в-третьих, показать, как исцеляется ум, сердце и мысль (помыслы).» [Там же, с. 95]).

Еще раз подчеркнем, что «объект» православной терапии не рассматривается как объект изучения, а прежде всего — как объект попечения (= заботы, терапии), причем не только священника-психотерапевта, но и самого «пациента», нормальное, обычное состояние которого состоит в постоянной деятельной заботе о собственной душе, аскетическом делании.

«Светская психика», носителем которой является человек вне духовного подвига, в поле внимания этой версии «православной психотерапии» не попадает, а случайно попав, тут же интерпретируется как болезненное следствие аскетического нерадения. «Сегодня много говорят о психологических проблемах. Я убежден, что так называемые психологические проблемы суть проблемы помыслов, помрачения ума и нечистого сердца. Именно нечистое сердце, как описывают его святые отцы, помраченный и скотоподобный ум и нечистые помыслы и создают эти так называемые проблемы. Если же человек внутренне исцелится, откроет свое сердце, очистит умную часть своей души и освободит разумную ее часть, то у него не будет и психологических проблем. Он будет испытывать блаженный и нерушимый мир Христов (конечно, я говорю все это без учета телесных болезней, происходящих от утомления, истощения, старческой немощи и изнашивания организма)» [Там же, с. 15—16][Бобган, 2005].

Итак, проекты «православной психологии» и «православной психотерапии» представляют собой чистый случай 1-го типа предложенной типологии. Они методологически радикальны, самодостаточны и оттого герметичны, никакая «светская» психика, никакие «научные» (или даже другие религиозные) подходы не попадают в горизонт их рассмотрения. И поэтому с позиций этих проектов все поле «христианской психологии» можно было бы изобразить, стерев с общей карты следы «светского» и «научного» (рис. 3).

Имена, которые можно было бы присвоить такой версии христианской психологии, в зависимости от контекста таковы: «православная психология», «святоотеческая психология», «пастырская психология», «аскетическая психология».

Рис. 3. Общий вид поля христианской психологии с позиций «православной психологии и психотерапии»

Тип II. Христианский подход к секулярному сознанию

К этому типу относятся психологические исследования, которые исходят из христианских позиций, а объектом своего изучения избирают психологию неверующего человека.

Внутренние установки и мотивы таких исследований могут быть самыми разными (миссионерскими, апологетическими, обличительными и пр.), но почти неизменно общая их черта — оценочное отношение к своему предмету, нехристианскому сознанию.

Это отношение может быть как негативным, так и позитивным. В первом случае «светская психика», как она представлена в научной психологии, трактуется как греховная периферия души. «С христианской точки зрения, становление человека — это осуществление (восстановление) образа Божия в своей индивидуальной жизни; это преодоление сил греха, отсечение периферии души — часто мрачной, пошлой и неприемлемой, ставшей по сути “плотью”. Есть серьезные основания полагать, что классическая психология занимается изучением этой “периферии души”, психикой падшего человека, этой “плотью”, которую она именует “психикой”» [Слободчиков 2004, с. 12]. Интересно, что при такой нелицеприятной оценке ни падший человек, который квалифицируется как «неоязычник», ни научная психология не отвергаются, — но отношение к ним определяется практическими задачами христианской миссии. «Сегодняшний проповедник должен уметь говорить христианские истины на языке сознания неоязычника. Но для этого необходимо знать, как оно, это сознание, устроено. И здесь практическая психология и психологическая практика многое что могут сказать и сделать» [Там же, с. 16].

При позитивном же отношении во всяком человеке, в том числе неверующем, усматриваются естественные проявления христианского сознания (в духе знаменитого тезиса Тертуллиана «душа по природе христианка»). Предметом такого типа психологических теорий и исследований могут становиться такие «естественные» феномены, как совесть [Флоренская 1991], потребность в поисках смысла бытия (П. Тиллих, В. Франкл), способность верить как таковая, независимо от ее религиозного содержания [Братусь, Инина 2014]. С христианской точки зрения эти идеи и исследования объединяет интуиция, что «язычники, не имеющие закона, по природе законное делают... что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их.» (Рим 2:14—15).

Чрезвычайно распространенный жанр работ, относящихся к этому методологическому типу, — сравнительные исследования. В качестве предмета сравнения выбирается феномен, который присутствует как в христианском, так и в секулярном сознании, это может быть терпение, гнев, уныние, семейные отношения и пр. Вот примеры показательных названий: «Христианские и секулярные аспекты социально-психологической категории “терпение”» [Глаголев 2000], «Природа переживания гнева в научно-психологической и святоотеческой литературе [Гаврилова 2011]. Внутренней подоплекой компаративистских работ порой выступает наивная апологетическая установка, желающая доказать, что христианство не только рождает святых, но и статистически значимо улучшает нравы, душевный строй человека, его отношения и жизнь, — и все это можно доказательно зафиксировать эмпирическим исследованием. Ученые сравнивают совладание с трудными жизненными ситуациями у верующих и неверующих [Тобалов 2004][Братусь, 2014], социальные страхи у этих групп [Грошева 2004] и обнаруживают, что даже «твиты» у христиан, судя по психолингвистическим признакам, более счастливые, чем у атеистов (см.: [Алексейчук 2013]).

Водораздел между «христианским» и «светским» (верующими и неверующими и пр.) в таких отчасти социологически ориентированных исследованиях проходит между разными людьми, но часто граница проводится по территории души одного человека. В этом случае в интрапсихическом пространстве христианскому сознанию противопоставляются «светские», «секулярные», «языческие», «ветхие» (и пр. в зависимости от контекста) мотивы, помыслы, ценности. В практике современной психотерапии при работе с верующими клиентами приходится встречаться не с монолитным сознанием, не с каким-то одним языком, а с причудливой, противоречивой смесью дискурсов, с «вавилоном рациональностей» [Watson 2014], порой несовместимых друг с другом, так что самые разные стандарты, нормы, ценности, взятые из разных источников, противоречащие друг другу, составляют особую реальность душевной жизни, с которой приходится иметь дело и психотерапевту, и священнику, и самому человеку в своей внутренней работе над собой. И эта реальность создает множество феноменов психопатологии веры, которые нуждаются в особом изучении и терапии [Инина 2014; Филоник 2015].

Методологическая оппозиция «f vs Т» (см. рис. 1) в разных исследованиях прочитывается очень по-разному[Братусь, 1995], в частности, нередко как «вера — неверие». На уровне анализа индивидуального сознания феномен «неверия» может оказаться не за границами веры, не по ту сторону христианского сознания, а его внутренней проблемой, внутренней драмой, предметом христианской «практики себя» («Верую, Господи! помоги моему неверию» [Мк. 9:24]).

Однако и межличностное понимание противопоставления «верующий — неверующий» в конкретных психологических исследованиях вовсе не разводит их по разные стороны баррикад, напряженное противостояние между ними авторы иногда превращают в особую тему. Например, в работе белорусской исследовательницы и психотерапевта Л. Лысюк, посвященной христианской модели семьи в семейной терапии [Лысюк 2004], в точном соответствии с формулой ап. Павла[Братусь] анализируется чрезвычайно актуальная проблема помощи семье, объединяющей в себе верующих и неверующих членов.

Тип III. Психологический анализ религиозного опыта

Типологическую зону III населяют проекты, реализующие научнопсихологический подход к религиозному психологическому опыту. Это — область с давно устоявшимся названием «психологии религии», которая методологически противопоставляется «религиозной психологии» (см.: [Дубова 1999; Зенько 2009]) прежде всего по основанию исходной позиции и аксиологии исследователя, — научные ли они или религиозные.

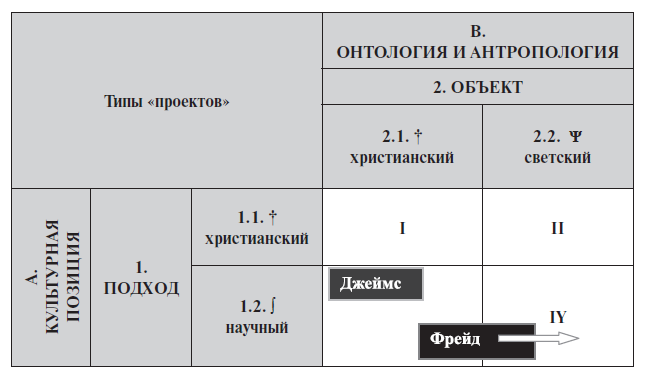

Очевидными классическими образцами научно-психологического изучения религии могут служить знаменитый труд У. Джеймса «Многообразие религиозного опыта» [Джеймс 1993] и не менее знаменитое «Будущее одной иллюзии» З. Фрейда [Фрейд 1969]. Несмотря на формальную отнесенность обеих книг к одной и той же методологической области (III тип проектов на рис. 1), работы Джеймса и Фрейда радикально различаются между собой.

Эти различия можно зафиксировать и в выборе исходной позиции и аксиологии (п. А на рис. 1), и в зоне подхода (п. 1 и 1.2) при определении гносеологической стратегии исследования. Начнем с последней.

Что касается познавательных установок У. Джеймса, он пытается прежде всего понять религиозное переживание, отнестись к нему доверчиво и открыто, бережно сохранив его в аутентичном виде, насколько позволяет научный метод. З. Фрейд, напротив, безапелляционно и монологически объясняет религиозные феномены, исходя из своих априорных конструкций.

На сциентистском суде Фрейда этим феноменам не предоставлено права голоса и защиты, они редуцируются к психологическим, точнее к психопатологическим механизмам (обсессивный невроз). Сам метод познания — «закрытый», дедуктивный. Фрейд начинает не с фактов религиозного опыта, а с собственных теоретических конструкций развития цивилизации, с общих описаний отношения человека с природой и культурой. Человек при этом в своем ядре мыслится как инфантильное существо, жаждущее беспрепятственного удовлетворения любых импульсов. Отождествляясь со своим героем, отец психоанализа с печалью признает нереализуемость инфантильной мечты. Тут-то и призывается религия как элемент этой теоретической конструкции: ее функция в целом состоит в том, чтобы утешить инфантильного сластолюбца, который вместо вожделенного нарциссического всемогущества и блаженства оказывается страдающим существом, беспомощным перед лицом природных стихий, смерти и социальных требований. «Боги, — пишет Фрейд, — сохраняют свою троякую задачу: они должны устранить ужасы природы, примирить с жестокостью судьбы, которая особенно сказывается в факте смерти, а также вознаградить за страдания и лишения, налагаемые на человека совместной культурной жизнью» [Фрейд 1969, с. 200].

Для целей нашего анализа важно не столько содержание «психологии религии» З. Фрейда, сколько ее философско-методологические характеристики. Казалось бы, в своем подходе к изучению религиозного сознания Фрейд занимает научную позицию и реализует исследовательскую установку, но общий дух и стиль его письма носит другой характер — идеологический. Концовка «Будущего одной иллюзии» особенно наглядно показывает, что реальная позиция Фрейда — это не позиция ученого, а позиция сциентистского, атеистического идео- лога[2000. № 4], который противопоставляет чужому «религиозному» богу своего бога науки: «Наш бог — Логос» [Там же, с. 231]. Ситуацию исследования он превращает в ситуацию идеологической войны, уверяя, что противник (религия) в конечном итоге обречен, но, увы, пока силен, неустраним и придется еще долго ждать, пока он вовсе сойдет с исторической сцены. Оттого в речи Фрейда много от риторики диспута, интонаций усталого раздражения, попыток дискредитации религии. Кончается книга тоскливым стоическим выдохом: «Нет, наша наука — не иллюзия. Но иллюзией было бы верить, что мы откуда-нибудь (т. е. из религии. — Ф.В.) могли бы получить то, чего наука нам дать не может» [Там же, с. 232].

Аксиология обеих теорий также радикально различается. Фрейд оценивает религию исключительно функционально, с точки зрения психологических и социальных задач, которые она решает (как если бы именно он, а не Джеймс, был апологетом прагматизма). Джеймс же не просто высоко оценивает способность религии помогать человеку преодолевать страдания, он сплошь и рядом возвышается над собственной философией прагматизма и формулирует, а точнее сказать воспевает уникальный дар религии наполнять жизнь и душу человека радостной осмысленностью бытия вопреки всем обстоятельствам: «При религиозных переживаниях жертвы и отречения действительно полноценны: даже ненужные жертвы лишь увеличивают душевную радость. Религия делает для человека легким и радостным то, что при других обстоятельствах для него является игом суровой необходимости. Если религия — единственная сила, способная выполнить эту задачу, то ценность ее, как проявления человеческого духа, стоит вне всяких сомнений» [Джеймс 1993, с. 49].

Этих сопоставительных наблюдений достаточно, чтобы убедиться, что методологическое поле III «Научно-психологический анализ религиозного опыта» очень неоднородно. На нашем эскизе различия между версиями Джеймса и Фрейда можно схематически выразить следующим образом (рис. 4).

Теория Джеймса тяготеет к границе с I зоной: именно благодаря научной открытости исследователя самому феномену религиозного опыта

Рис. 4. Неоднородность типологического поля III. Возможность схематического изображения методологических различий проектов

удается научно выразить его в неискаженном виде. Теория же Фрейда тяготеет к границе с IV зоной и даже переступает эту границу: религиозному опыту отказывается в праве быть именно религиозным, его подлинная сущность имеет психологическую или психопатологическую, а не религиозную природу, религиозный опыт — мнимость, «иллюзия». Здесь мы встречаемся с методологическим парадоксом: Фрейд изначально занимает идеологическую позицию, и потому, яростно отстаивая рационализм, ценности объективного научного познания, он на деле покидает почву науки. В борьбе с религией он думает победить тем, что символически (магически) уничтожит объект своего исследования — религиозные феномены, разоблачив их психологические механизмы, победить религию тем, что науку сделает религией, а разум объявит богом. Он, кажется, не замечает, что полностью побежден структурой и формой религиозного (точнее, псевдорелигиозного) мышления. Зеркало, в котором Фрейд видит религию, — кривое зеркало идеологии. В отличие от Джеймса, в труде которого доминирует здоровый реализм классической науки.

Не от того ли основной эмоциональный тон книги Фрейда — уныние, а книги Джеймса — радость. «Слово “религия” в моем представлении... должно означать новое царство свободы, свободы от всякой борьбы, песнь вселенной, раздающуюся в наших ушах, и вечную жизнь, открывающуюся нашим взорам. В своих наиболее характерных проявлениях религиозная радость имеет мало общего с чувством “облегчения”. Она не ищет облегчения, она принимает зло во внешнем мире, под формой чувства, но знает, что внутренне она постоянно его преодолевает. Если вы спросите каким образом религия борется с терниями жизни и смотрит в лицо смерти, таким образом уничтожая силу разрушения, — я не буду в состоянии ответить, ибо это тайна религии. Чтобы постичь ее, необходимо самому быть религиозным человеком...» [Джеймс 1993, с. 46—47].

Тип IV. Научное исследование психических процессов

Эта методологическая разновидность психологических проектов в рамках нашего типологического эскиза могла бы мыслиться как остаточный тип, который не входит в сферу интересов христианской психологии, поскольку здесь реализуется обычный научный подход к процессам и состояниям, которые описываются и изучаются вне всякого отношения к христианской антропологии. Однако, как ни странно, на деле это оказывается не так. На уровне эмпирических психологических исследований и конкретной психологической практики существует множество фактов, феноменов и методов, которые христианская психология не может обойти и без которых не может (и не хочет) обойтись.

В книге «Психология детства» В.В. Зеньковского [Зеньковский 1995], последовательно реализующего христианский подход к душе ребенка, кроме специфических тем («детские религиозные представления», «духовная содержательность детства» и т. д.), как-то совершенно естественно обсуждаются такие традиционные для «секулярной» детской психологии темы, как психология игры, возрастная периодизация, развитие зрения, слуха и пр. В самом деле, странно было бы для автора изучать психологию ребенка с христианских позиций и давать рекомендации в том числе по его религиозному воспитанию, обходя, например, такую тему, как развитие интеллекта, или перенося ее на плоскость ключевой для христианской антропологии категории «ума», которая к психологической категории мышления никакого отношения не имеет. Любые представления ребенка, в том числе религиозные, любое осмысление им жизненного опыта, в том числе религиозного, включают в себя интеллектуальные операции. Поэтому, исходя из соображений целостности, В.В. Зеньковский вовсе не игнорирует их и вполне сознательно пользуется данными, полученными в обычной, светской, научно-исследовательской психологии.

Знание феноменов Пиаже, знание механизмов обусловливания, знание всех открытых психологией законов функционирования психики необходимо христианскому психологу и для теоретической, и для практической работы, их не нужно заново переоткрывать.

Но может ли христианский подход в психологии не только взять, но что-то значимое дать научному психологическому знанию? Да, существует немало классических психологических тем, для которых у христианской психологии есть ценнейший материал. Например, проблема «психической саморегуляции». Христианская аскетическая традиция фиксирует факт, что человек может согрешить не только действием, мыслью, но и слухом, зрением, даже обонянием. Этот факт с позитивно-психологической стороны раскрывает возможность (а отчасти и «методику», «культуру») личностного произвольного управления перцептивным опытом, что особенно важно для практической психологии и педагогики в связи с опасностями современной информационной эпохи (см.: [Зенько 2007]).

Второй пример: в этом номере журнала публикуется большой обзор по проблеме духовного (религиозного) совладания, который показывает, какими ценными фактами и методами может обогатиться научнопсихологическое исследование совладающего поведения при введении духовного горизонта в анализ этой стандартной психологической темы [Шаньков 2015].

Третий пример. Исследование психологии молитвы [Василюк 2005] подводит к важным теоретическим выводам, что молитва — не просто один из предметов психологического исследования, но и фундаментальная психологическая категория. На онтологическом уровне это означает, что молитва есть неустранимое измерение психологического опыта, существующее у всякого человека, верующего или неверующего (пусть в скрытых, редуцированных, искаженных формах), и анализ сознания, не учитывающий этого измерения, будет заведомо неполным.

Этих немногих примеров достаточно, чтобы сделать предварительный общий вывод. Описываемая научной, «светской» психологией психологическая реальность входит в сферу интересов христианской психологии, она многое из нее берет и должна взять и не меньше может и должна дать. Христианская психология «играет» и на этом поле и не собирается с него уходить.

Если перевести взгляд от секулярной психологической теории к секулярной психологической практике, в частности практике психотерапевтической и психиатрической, то и она не может быть оставлена христианской психологией. Выше уже упоминалось о сравнительных анализах феноменов, которые могут относиться как к сфере духовной, так и к сфере естественной и в зависимости от этого приобретают разную трактовку. Вот характерное[Братусь, 2011] название книги Д.А. Авдеева — «Депрессия как страсть. Депрессия как болезнь» [Авдеев 2001]. Для православного психиатра, психолога, равно как и для православного священника, невозможны игнорирование медицинского психиатрического знания о депрессии и попытки сведения любых психопатологических проявлений такого рода к страсти и греху уныния. Им необходимо проводить «дифференциальную диагностику», болезнь квалифицировать как болезнь и лечить ее как болезнь, и это вовсе не уступка светскому, секулярному подходу, а как раз реализация христианских принципов трезвости и икономии по отношению к конкретному человеку.

В практике христианской психологической помощи используются также и многие методы, разработанные научной психотерапией в секулярном клиническом контексте. Не все из них приемлемы для христианской психотерапии? — Да. Но какие из этого следуют выводы? Во-первых, о задаче разработки квалифицированной критики методов, реконструкции их философского, богословского и антропологического измерений. Во-вторых, о необходимости развития специальной методологической экспертизы, кри- териологии и способов решения вопроса о совместимости определенных психотерапевтических методов с христианскими ценностями и антропологией. В-третьих, об адаптации этих методов для решения задач психологической практики, реализуемой с христианских позиций.

Таким образом, и методы «светской» психотерапии попадают в сферу интересов христианской психологии. Словом, светская научная психология — вовсе не чуждая, заморская, враждебная страна для психологии христианской. Она — ее ближайший партнер, с которым не прекращаются продуктивные отношения на разных уровнях[Василюк, 2005].

Изнутри само й светской научной психологии наблюдается мощное «встречное» движение, фиксирующее и рост интереса к духовной жизни у все большего числа людей, и рост исследований в этой области. «Научное изучение религиозных и духовных феноменов переживает ренессанс», — пишет авторитетный американский психолог [Эммонс 2004, с. 15]. Очень важно то, что сама психология меняется в ходе этих исследований, меняется ее подспудная антропология, все больше утверждается понимание того, что духовное измерение жизни является не факультативной надстройкой, а неустранимым антропологическим феноменом, дефицит которого неизбежно восполняется опасными суррогатами и приводит к психопатологии (см.: [Там же, с. 16]).

Научная психология как партнер христианской психологии остается, разумеется, светской академической дисциплиной, но ее объект на наших глазах радикально меняется — само секулярное сознание оказалось преходящей модернистской конструкцией. В современной философии активно обсуждается наступление постсекулярной эпохи [Хабермас 2008; Штёкль 2012; Хоружий 2012]. Научной психологии еще только предстоит осознать этот исторический факт и принять новый теоретический вызов.

Конечно, все это не означает, что отношения между христианской психологией и психологией научной вот-вот выйдут на новый уровень сотрудничества. Светская, научная психология — не только партнер, но и оппонент христиански-ориентированной психологии. Их теоретические позиции противостоят друг другу, что вовсе не исключает плодотворности полемики между ними.

Христианская психология укоряет научную в том, что она изменила изначальному предмету психологии — «душе», что узурпировала прекрасное имя самой науки и незаконно им пользуется, что ради научности метода психология оскопила душу, сформировав на ее месте удобный для экспериментальных исследований предмет — «психику» [Братусь 2000, 2014].

Научная психология не остается в долгу. Главный ее упрек в каком-то смысле симметричен: она обвиняет христианскую психологии в том, что та изменяет научному методу, научному подходу, что она идеологична и потому не может претендовать на место среди респектабельных направлений психологической науки.

Есть еще и третья сторона в этом споре — церковные христианские мыслители, от которых достается любой психологии. Они остро критикуют и психологию, и нарастающий благодаря ей психологизм современной культуры (см., например: [Шмеман 2013]). В те же годы, когда у нас публиковались «Начала христианской психологии» [Братусь и др. 1995], в Америке вышла монография «Конец “христианской” психологии» (1997, русский перевод: [Бобган, Бобган 2005]), авторы которой с библейских позиций отвергают саму идею христианской психологии как вредоносной для христианского благочестия. Они полагают, что христианская психология некритично использует светские психотерапевтические методы, а «профессиональная психотерапия с лежащими в ее основе психологическими теориями представляет собой по меньшей мере духовную подмену, сомнительную в лучшем случае и вредную — в худшем. Цель нашей книги... — пишут авторы, — поднять вопрос очищения Церкви от этой еретической напасти» [Там же, с. 8]. Сложился уже целый жанр обличительной христианской литературы, подвергающей сокрушительной богословской критике психологию и психологические авторитеты [Димитриевич 2001; Медведев, Калашникова 2001; Дронов 1998; и др.].

И все же некоторым авторам порой удается перейти с поля идейной брани на конструктивную площадку философии науки. И здесь при обсуждении коллизии «христианский vs научно-психологический подход» сама научность науки из боевого знамени превращается в проблему и предмет философского анализа. Примером такого исследования может быть статья А.Н. Кричевца «О месте христианской психологии в системе наук» [Кричевец 2007]. Автор указывает, что представления об аксиологической беспредпо- сылочности научного исследования являются иллюзией. Философией науки убедительно показано влияние этических и эстетических интуиций исследователя на результаты исследовательской работы даже в естественных науках. «Хорошая» наука, по мысли автора, не заявляет голословно о своей изначальной беспристрастности, а выявляет собственные философские, ценностные, богословские предпосылки и стремится к честной рефлексии их влияния на собственные исследовательские процедуры и результаты. Применительно к психологии это означает, что она должна разрабатывать подходы, которые укоренены в том или ином философском представлении о человеке и его месте в бытии. Из этих общих посылок автор выводит следствие, что христианская психология (наряду с другими религиозно-ориентированными психологическими теориями) не только возможна, но и необходима для развития психологии. Без введения «ценностно-нормативного слоя в саму психологическую науку» [Там же, с. 19] невозможно решить фундаментальные проблемы психологической науки, в частности проблему личности. Таковы основные тезисы статьи А.Н. Кричевца.

Если попытаться найти место этого исследования на поле христианской психологии, то окажется, что оно не относится ни к одному из четырех типов проектов, заданных этой типологией (см. рис. 1). А между тем статья прямо посвящена христианской психологии. Дело объясняется тем, что это пример работы, локализованной не в «предметной», а в «методологической» зоне схемы.

А именно: основная область интересов автора сосредоточена в пунктах А, 1 и 1.2 (см. рис. 1). Культурная позиция (п. А), которую занимает автор в этом тексте, позиция представителя «Науки» как одной из сфер культуры, о развитии науки главным образом он и радеет. Соответственно, в данном случае доминирует «научный подход» (на схеме 1.2), христианский же рассматривается как потенциально расширяющий, обогащающий подход научный. Выходит, что в данном методологическом проекте научный подход (1.2) не противопоставлен христианскому (1.1). Научный подход вовсе не исключает религиозного, а включает его в себя. Научный подход, с точки зрения автора, содержит два компонента: «аксиологические предпосылки» (религиозные, этические, эстетические) и собственно «научно-исследовательские элементы». Доводя эту мысль до предела, можно было бы утверждать, что психология не просто может быть христианской, она должна быть христианской (или мусульманской, или иудейской, или языческой и т. д.).

Это пример нетривиальной версии решения проблемы о соотношении научного и христианского подходов. Для картографии поля христианской психологии этот проект показателен тем, что иллюстрирует возможности работы не в предметной, а в методологической зоне.

* * *

Шаг по направлению к конституированию области христианской психологии, который предпринят в этой статье, состоит в первичной типологизации различных населяющих ее проектов. Была выдвинута своего рода «географическая» гипотеза: предложен эскиз поля христианской психологии, размечены разные его участки, каждому из которых соответствует тот или иной тип исследовательских проектов.

Опыт соотнесения данного эскиза с конкретными образцами христианской психологии приводит к некоторым, отчасти неожиданным выводам.

а) Обнаружилось, что реальное поле христианской психологии шире, чем могло казаться. В частности, — и это наиболее парадоксальный результат, — оно включает в себя (!) обычную, светскую, секулярную психологию[Василюк, 2015]. Конечно, включает не как вассальное княжество, а — как партнера, часто как оппонента, даже противника, но без нее, без традиционной научной психологии, без ее великих достижений и великих заблуждений, — нет и не может быть реальной христианской психологии.

Христианская психология в своей конкретной исследовательской, образовательной, консультативной практике не может и не должна высокомерно отвернуться от позитивного знания и методов, разработанных поколениями светских ученых и практиков, иначе ей бы пришлось заново открывать законы зрительного восприятия, механизмы психопатологии, закономерности детского развития и пр. Христианская психология должна вырабатывать своё отношение к научному знанию о закономерностях психики, но она не может от него отказаться, не может уйти с этого поля, перестать считать его своим.

б) Пространство христианской психологии неоднородно, в нем присутствуют разные ландшафты. Это пространство «делится не на два» (психология христианства и христианская психология), оно «делится на четыре»: в статье описаны четыре типа проектов, методологически принципиально различных, но логически сопряженных между собой, которые в совокупности и образуют предметное поле христианской психологии.

в) Введен зональный принцип описания пространства христианской психологии. Он заключается в том, что каждый отдельный проект может преимущественно действовать в «предметной» зоне (относясь к одному из четырех типов), а может — в «методологической» зоне, на том или ином конкретном ее участке (например, проблематизировать и уточнять само противопоставление «христианского и научного» подходов, или обсуждать оппозицию «душа — психика» при анализе предмета христианской психологии).

г) Методологическое межевание области христианской психологии, как выясняется, достаточно пластично. В конкретных исследовательских проектах границы между участками и зонами могут преодолеваться, а то и сдвигаться, изменяя площадь разных зон.

д) Само пространство христианской психологии не просто размеченная линиями плоскость, это динамическое поле, поле напряженного диалогического противостояния, напоминающее не план дачного кооператива, а карту военных действий.

Все это — предварительный эскиз поля христианской психологии, сделанный на ограниченном материале. Дальнейшая задача — подробная картография этого поля. Как всякая топографическая работа, дело это большое и кропотливое, а как всякая полевая экспедиция — интригующее. Такая карта может стать средством общей ориентировки и навигации в трудах по развитию христианской психологии, дать возможность повысить уровень философско-методологической трезвости исследований и разработок и тем способствовать переходу христианской психологии к новой, «критической» стадии своего развития.

[Авдеев, 2001] Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 13-06-00590 «Вера как общепсихологическая категория»). This work was supported by the Russian Foundation for Humanities (project № 13-06-00590 «The faith as the subject for general psychology»).

[Алексейчук] В этой статье мы для удобства будем преимущественно говорить об «исследованиях», хотя поле христианской психологии, как упоминалось, включает в себя кроме исследовательских проектов также образовательные, практические, информационные и пр.

[Бобган, 2005] Интересно, что тело рассматривается автором как подлежащее действию естественных, биологических законов. Но что позволено телу, то не позволено душе — она не мыслится в безличностном, объективистском, натуралистическом залоге, т. е. не мыслится как «психика».

[Братусь, 2014] См. подробный обзор зарубежных исследований по проблеме духовного совладания в этом номере журнала [Шаньков 2015].

[Братусь, 1995] «Душа — психика», «христианский — неоязыческий», «религиозный — секулярный» и пр.

[Братусь] «...неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим» [1Кор. 7:14].

[2000. № 4] «Хотя Фрейд заявлял, что с презрением относится к философии, он определенно выражал философские идеи в духе материалистической, атеистической идеологии. Его философия представляла собой экстремальную форму позитивизма, считающего религию опасной и метафизику излишней» [Элленбергер 2004, с. 150].

[Братусь, 2011] Характерное, но неточное. «Депрессия» не может быть «страстью» просто терминологически, это слово из медицинского дискурса, в котором нет места аскетическим квалификациям. Точнее было бы говорить о противопоставлении «уныния» и «депрессии».

[Василюк, 2005] Факт остается фактом, у многих христианских психологов сохраняется выраженная тенденция отмежевания от светской научной психологии, огульные обвинения ее в том, что она-де изучает падшую психику падшего человека. Христианская психология, однако, в своей сердцевине свободна от фарисейской брезгливости: падшего человека? — да, но ведь именно он и нуждается в психологической помощи, а психология и не претендует на то, чтобы стать агиологией, изучать святость и преображенного человека.

[Василюк, 2015] Это парадоксальное отношение включения говорит о том, что данное смысловое поле, по-видимому, не подчиняется простому закону логических объемов понятия. Логика здесь многоплановая, примерно такая же, как при соотнесении понятий Европа и Россия: Россия — часть Европы, но при этом не Европа, Россия — и партнер Европы, и извечный оппонент.