Введение

Широкий класс формирующихся при самых разных заболеваниях жалоб в когнитивной сфере чаще всего обобщенно обозначается как «жалобы на память». Осознание когнитивных дефицитов и описание пациентами затруднений в повседневной активности происходит в форме именно «жалоб на память» [Каверина, 2013]. При этом в англоязычной литературе получил распространение термин «subjective memory complaints (SMC)», употребляемый наряду с терминами «subjective cognitive complaints» и «neurocognitive complaints» [Burmester, 2014; Caramanna, 2023; Kawagoe, 2019; Perez, 2022; Sánchez-Arenas, 2023; Zapater-Fajarí, 2022]. Предъявляемые пациентами жалобы на память являются важной составной частью самооценки здоровья в социологических исследованиях [Козырева, 2020], они используются в разработке программ профилактики когнитивного снижения позднего онтогенеза [Рощина, 2022; Sánchez-Arenas, 2023], в характеристике субъективного возраста пациентов и способов совладающего поведения [Сергиенко, 2022], а также предлагаются в качестве основного критерия эффективности проводимых реабилитационных мероприятий [Nauta, 2023].

Однако одновременно с признанием важности изучения жалоб на память, во многих работах подчеркивается, что субъективные высказывания не отражают объективную картину имеющихся когнитивных дефицитов. Так, лонгитюдное наблюдение за группой пациентов с глиомами мозга показало, что жалобы на память, оцениваемые с использованием опросника когнитивного функционирования, коррелируют с результатами тестов лишь на самых ранних этапах наблюдения. По мере развития заболевания и нарастания выраженности когнитивных нарушений соответствие между жалобами и результатами тестирования исчезает [Caramanna, 2023]. Процесс осознания проблемы — это фиксация в памяти случаев, когда она вас подводит, сопоставление и обобщение эпизодов повседневной жизни. Такие действия требуют определенного объема и прочности памяти, делая процесс невозможным при достижении мнестическим дефектом определенной критической величины, нарушающей процессы авторефлексии [Каверина, 2013].

Еще одним фактором, искажающим соотношение между жалобами на память и объективными результатами ее тестирования, является эмоциональное состояние пациентов. Например, в исследовании с участием больных эпилепсией субъективные жалобы на память демонстрировали связь со степенью депрессии, но не коррелировали с результатами когнитивного тестирования [Galioto, 2015]. Депрессия и руминация являются значимыми предикторами субъективных когнитивных жалоб, тогда как объективные характеристики памяти такого соотношения не демонстрируют [Szyszkowska]. Пациенты с синдромом хронической усталости сообщали о когнитивных трудностях как о наиболее инвалидизирующей проблеме, однако когнитивные тесты выполнялись ими также, как в группе нормы [Øie, 2022]. Частые жалобы на память после перенесенного COVID-19 привели к многочисленным исследованиям этой проблемы по всему миру. Жалобы на память у пациентов, перенесших COVID-19, оказались связанными с симптомами депрессии и посттравматического стрессового расстройства, но не с результатами когнитивного скрининга [Goldstein, 2023; Gomzyakova, 2022; Pihlaja, 2023].

Характер жалоб на память может зависеть и от текущих ситуационных событий. В одном из исследований 90 выздоровевших после COVID-19 людей и 210 испытуемых контрольной группы случайным образом были разделены на две подгруппы. Первая подгруппа прочитала статью с описанием долговременных неврологических последствий у выживших после COVID-19. Вторая подгруппа прочитала статью с нейтральной информацией. После этого все участники исследования ответили на вопросы анкеты, оценивающей их собственные жалобы на память. Выздоровевшие после COVID-19 пациенты, прочитавшие статью о последствиях этого заболевания, более активно жаловались на свою память, чем все остальные выборки участников. В генерации жалоб на память отчетливо проявились эффекты внушаемости и тревожности [Winter, 2022]. В ряде случаев при оценке состояния здоровья пациенту требуется ретроспективно сравнить свое текущее состояние с тем, каким оно было до начала заболевания. При этом, как правило, наблюдается переоценка своего здоровья и качества жизни в период «до болезни», особенно выраженная у пожилых пациентов. Результаты таких ретроспективных исследований здоровья не могут использоваться в характеристике динамики когнитивных процессов [Hinz, 2021].

Еще одна трудность заключается в проблеме навязанных высказываний. Любой опросник предъявляет пациенту проблемную область «в готовом виде». Больному остается только согласиться или не согласиться с ее наличием. При этом его спонтанное представление о характере повседневных затруднений может не включать данную проблему. Более того, сравнение свободных спонтанных отчетов и методов структурированного опроса показало, что в свободном повествовании присутствуют важные детали, которые упускаются при анкетированном сборе информации. В целом, метод спонтанного повествования о жалобах имеет бо́льшую ценность для прогнозирования объективных нарушений памяти, чем оценка с помощью анкеты, однако в изучении жалоб на память чаще используются именно жестко структурированные опросники и анкеты [Burmester, 2014].

Преобладающее число нейропсихологических исследований посвящено изучению последствий очаговых поражений мозга, приводящих к затрудненной реализации различных факторов мозгового обеспечения психических процессов. При этом когнитивная феноменология иных воздействий на мозг, не вызывающих видимого повреждения его макроструктур, почти не исследована. В клинике хиазмально-селярных менингиом — внемозговых доброкачественных новообразований, располагающихся на основании мозга и компримирующих медио-базальные отделы левой или правой височной доли, — практически не регистрируются когнитивные нарушения, например, нарушения речи, в то время как жалобы на память звучат весьма отчетливо [Galkin, 2021]. Кроме того, находящийся в зоне непосредственной компрессии опухолью гиппокамп и прилегающие к нему образования являются структурами так называемой «сети покоя мозга» (the Default Mode Network, DMN), связанной с генерацией спонтанных мыслей, автобиографических воспоминаний и личностных переживаний в периоды отсутствия внешних целей и задач, причем воксельная морфометрия во время фМРТ-покоя демонстрирует различия коннективности этих отделов мозга у пациентов, имеющих жалобы на память, и людьми без когнитивных жалоб [Kawagoe, 2019; Yeshurun].

Задачей настоящего исследования являлось изучение характера спонтанно высказываемых жалоб на память пациентами с мягкой компрессией медио-базальных отделов левой или правой височной доли в сопоставлении с данными контрольной группы здоровых участников, а также поиск экспериментальных коррелятов переживаемых когнитивных затруднений.

Материалы и методы исследования

Выборка. Исследовалась однородная выборка из 48 пациентов с менингиомами хиазмально-селлярной области в возрасте от 32 до 68 лет (М=51.03; SD=13.33); 75% женщин. Во всех случаях диагноз «доброкачественной менингиомы» был установлен на основании типичной клинической картины и данных нейровизуализации. У 25 пациентов диагностировалось левостороннее расположение опухоли (далее в тексте — «грЛВ»), а у 23 пациентов — правостороннее (далее в тексте — «грПР»). Эти две группы были сопоставимы по морфометрическим характеристикам опухоли и степени компрессии полушария. Исследование проводилось в разные сроки после лучевой терапии, обеспечившей остановку роста опухоли. Контрольная группа состояла из 24 здоровых испытуемых (далее — «грК»). Все три группы были сопоставимы по возрастному и гендерному составу, а также — уровню образования и другим социально-демографическим признакам.

Методики. Все испытуемые выполняли две авторские методики, оценивающие спонтанные аспекты пространственного смещения внимания [Кроткова, 2018]. Первая методика с условным названием «Звездочки» заключалась в предъявлении на темном фоне монитора стимулов в виде множества точек, напоминающих картину звездного неба. Двумя взаимно перпендикулярными тонкими линиями экран был разделен на четыре одинаковых части. Количество точек не поддавалось подсчету, но в одной из частей экрана их было на 15% больше. От испытуемого требовалось показать, в какой части, как ему кажется, точек больше. Преобладающее поле возникало в псевдослучайном порядке в каждой из частей экрана в ходе 40 экспозиций. Ни на какой стадии выполнения задания испытуемый не получал обратной связи о том, правильны его выборы или нет. Ответы испытуемого свидетельствовали о возможности симультанного сопоставления стимулов в разных областях зрительного поля и равномерности распределения внимания в целом [Кроткова, 2018].

Вторая авторская методика с условным названием «Методика АВП» заключалась в предъявлении стимулов, состоящих из трех расположенных в ряд цветных изображений предметов (триплет картинок). Время экспозиции каждого триплета — 10 секунд. За это время испытуемый должен был внимательно посмотреть на стимулы и постараться их запомнить. Последовательно предъявлялись пять разных триплетов. Через 10 минут после окончания презентации проводилась процедура свободного воспроизведения хранящихся в памяти стимулов. Испытуемый должен был вспомнить и назвать в любом порядке предметы, которые он недавно видел на экране. Еще через 15 минут проводилась процедура узнавания стимульного материала. На мониторе компьютера в псевдослучайном порядке появлялись одиночные картинки, среди которых были как полностью идентичные исходному образцу, так и несколько отличающиеся от него деталями, цветом, расположением в пространстве. Также в псевдослучайном порядке появлялись и совершенно новые, никак не связанные с исходным образцом изображения. При появлении каждой картинки испытуемый должен был сказать, видел ли он раньше именно эту картинку, видел ли похожую на нее или такой картинки не было совсем. Стимульный материал на этапе узнавания состоял из 30 картинок: 15 картинок, идентичных образцу; 10 картинок, похожих на латеральные стимулы в триплетах, и 5 новых дистракторов [Кроткова, 2018].

Спонтанное изложение жалоб на здоровье. Исследование пациентов осуществлялось в рамках ежегодных периодических осмотров, проводимых после лучевого лечения в Центре нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Исследование здоровых участников осуществлялось после их добровольного согласия на рассказ о своем здоровье и выполнение экспериментальных заданий. Протокол исследования был одобрен Локальным этическим комитетом Центра. От всех испытуемых было получено информированное письменное согласие на участие в исследовании.

Беседа о здоровье у всех участников предшествовала выполнению экспериментальных заданий. Ее началом служили следующие слова. «Сейчас мы попросим вас рассказать о своем здоровье. Расскажите нам все, что вас так или иначе беспокоит в вашем самочувствии. При этом мы просим упоминать не только проблемы, относящиеся к профилю нашего Центра, но обозначить любые жалобы на здоровье, которые у вас есть, включая жалобы на когнитивные процессы, например, внимание и память. Особенно важно описать изменения здоровья за последний год. Что, как вам кажется, улучшилось или ухудшилось за последнее время». Повествование велось в свободной форме. Каждый пациент сам решал, о чем он хочет рассказать и в какой последовательности это сделать. Психолог мог задавать уточняющие вопросы по тому или иному фрагменту рассказа, но не вмешивался в спонтанную логику изложения респондента.

С разрешения респондентов вся беседа о здоровье записывалась на диктофон и переводилась в текстовый вид. При обработке протоколов в тексте выделялись смысловые фрагменты, относящиеся к тому или иному классу жалоб. Смысловой фрагмент — это одна законченная мысль или один фактический пример, вне зависимости от числа слов, которые затратил респондент для его передачи. В некоторых случаях пациент в своем повествовании повторно возвращался к какой-то жалобе или снова пересказывал тот же пример. При обработке такие возвраты подсчитывались как самостоятельные смысловые фрагменты. К смысловым фрагментам относились указания как на ухудшение, так и на улучшение в той или иной области. В контексте данного исследования смысловые фрагменты характеризуют спонтанное желание человека говорить на ту или иную тему, связанную с его здоровьем и текущим состоянием. Смысловые фрагменты в высказываниях участников исследования относились к самым разным областям соматической и психической сферы. В данной статье будут проанализированы только высказывания по отношению к когнитивным процессам.

Методы статистической обработки данных. Статистический анализ данных проводился с помощью языка статистического программирования и среды R (версия 4.3.1) в IDE RStudio (версия 2023.09.0). Тестирование статистических гипотез о различии в распределении категориальных переменных в независимых выборках тестировали с помощью критерия Хи-квадрат и точного критерия Фишера. Корреляцию между количественными величинами оценивали с помощью коэффициента корреляции Спирмена. Нулевую гипотезу в статистических тестах отклоняли при уровне значимости p<0.05.

Результаты

В спонтанном рассказе респондентов о своем здоровье и существующих проблемах были выделены смысловые фрагменты, относящиеся к когнитивной сфере. Они подразделились на две части. Одна часть высказываний была непосредственно связана с речью: «я в разговоре не могу найти нужное слово или вспомнить какое-то название», «я забываю имена людей, даже тех, которых хорошо знаю», «если мне говорят о чем-то быстро, то по окончании я иногда не понимаю, о чем вообще шла речь», «иногда я хочу что-то сказать, а заговорил — и теряю эту мысль» и подобные. Эти смысловые фрагменты мы условно обозначили как «вербальные жалобы на память». Другая часть жалоб не имела такой непосредственной связи с речью: «теряю вещи, не могу вспомнить, куда положил», «не узнаю людей, с кем давно не виделся», «пошла из комнаты на кухню, а по дороге забыла, зачем шла», «смотрю фильм и только к концу начинаю понимать, что его уже видела» и др. Эти смысловые фрагменты спонтанного рассказа мы условно обозначили как «ситуативные жалобы на память». В таблице 1 приведены числовые значения для распределения этих двух типов смысловых фрагментов в трех группах испытуемых.

Таблица 1. Количественное распределение жалоб в трех группах

|

Группа |

Тип жалоб на память |

Mean |

SD |

Median |

Q1 |

Q3 |

Min |

Max |

|

грЛВ |

Вербальные |

3.379 |

4.459 |

2.000 |

0.000 |

5.000 |

0.000 |

16.000 |

|

грПР |

Вербальные |

0.478 |

1.039 |

0.000 |

0.000 |

0.500 |

0.000 |

4.000 |

|

грК |

Вербальные |

0.696 |

1.222 |

0.000 |

0.000 |

1.000 |

0.000 |

5.000 |

|

грЛВ |

Ситуативные |

3.241 |

4.223 |

3.000 |

1.000 |

4.000 |

0.000 |

22.000 |

|

грПР |

Ситуативные |

3.435 |

3.369 |

3.000 |

0.000 |

5.500 |

0.000 |

12.000 |

|

грК |

Ситуативные |

1.826 |

1.969 |

1.000 |

0.000 |

2.500 |

0.000 |

7.000 |

Примечания. Mean — среднее значение, SD — стандартное отклонение, Q1 и Q3 — первый и третий квартили, Min и Max— минимальное и максимальное количество жалоб

Вербальных жалоб на память было зарегистрировано в три раза больше в грЛВ по сравнению с грК (р=0.010) и, также, в три раза больше в грЛВ по сравнению с грПР (р=0.002). Ситуативные жалобы на память в клинических группах встречались с одинаковой частотой, и, хотя их было меньше в грК, однако порога статистической значимости это различие клинических групп от группы здоровых испытуемых по ситуативным жалобам не достигло (р=0.227).

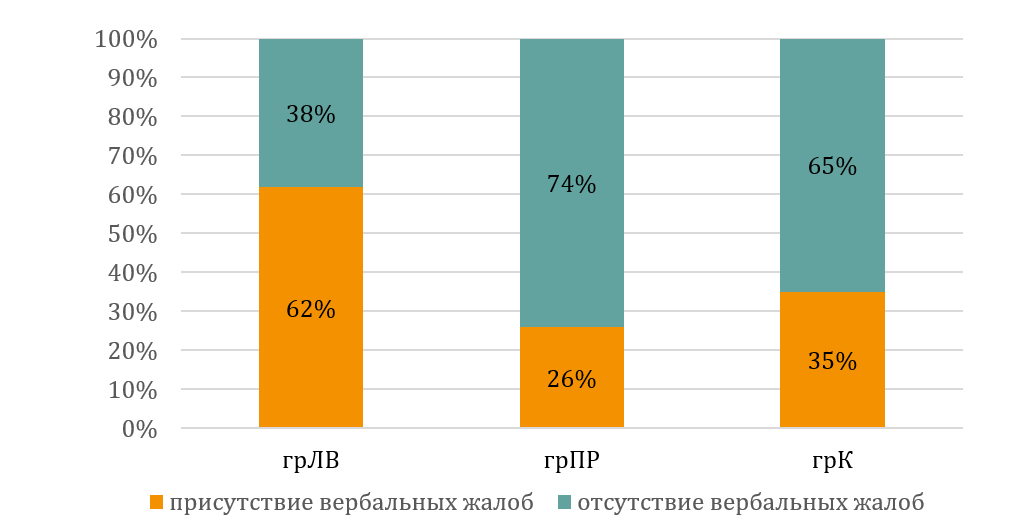

Таблица также показывает разброс индивидуальных значений. По каждому типу жалоб в каждой группе были испытуемые, у которых соответствующие смысловые фрагменты в спонтанном рассказе отсутствовали, а также те, у которых их было очень много (до 22 смысловых фрагментов по ситуативным жалобам в грЛВ). Мы провели дополнительный анализ по принципу наличия или отсутствия каждого типа жалоб. Результаты для вербальных жалоб представлены на рис. 1. Доля респондентов, имевших хотя бы один смысловой фрагмент с соответствующим типом жалоб, и доля тех, кто таких жалоб не имел совсем, представлены разными цветами. По такому принципу распределения для вербальных жалоб грЛВ также значимо отличалась от грПР и грК (р=0.022). Но для ситуативных жалоб различий между группами не было (р=0.649).

Рис. 1. Распределение в группах участников с присутствием и отсутствием вербальных жалоб

Число смысловых фрагментов, посвященных когнитивным проблемам, в рассказе респондента зависело не только от выраженности проблемы, но и от общего желания приводить примеры и детализировать какие-либо аспекты в области здоровья. Поэтому на следующем этапе анализа была проведена балльная оценка спонтанного желания респондентов обозначать когнитивные дефициты, имеющая следующее общее основание. Ноль баллов выставлялся в случае полного отсутствия жалоб на когнитивные процессы. Один балл выставлялся при единичных упоминаниях каких-либо проблем в когнитивной сфере, произносимых «вскользь», без эмоциональных акцентов и детализации проблемы. Два балла выставлялись при подробном изложении когнитивных затруднений и отчетливой эмоциональной включенности в проблему, но в общей картине повествования когнитивные жалобы не занимали доминирующего положения. Три балла выставлялись за спонтанное повествование, в котором когнитивные проблемы занимали центральное положение — респондент постоянно обращался к этой теме, детализировал, демонстрировал максимальную эмоциональную включенность. С опорой на это основание были сформулированы правила выставления дробных промежуточных оценок с точностью до десятых балла. Далее были посчитаны зависимости между выраженностью когнитивных жалоб и числовыми показателями в проводившихся экспериментальных заданиях.

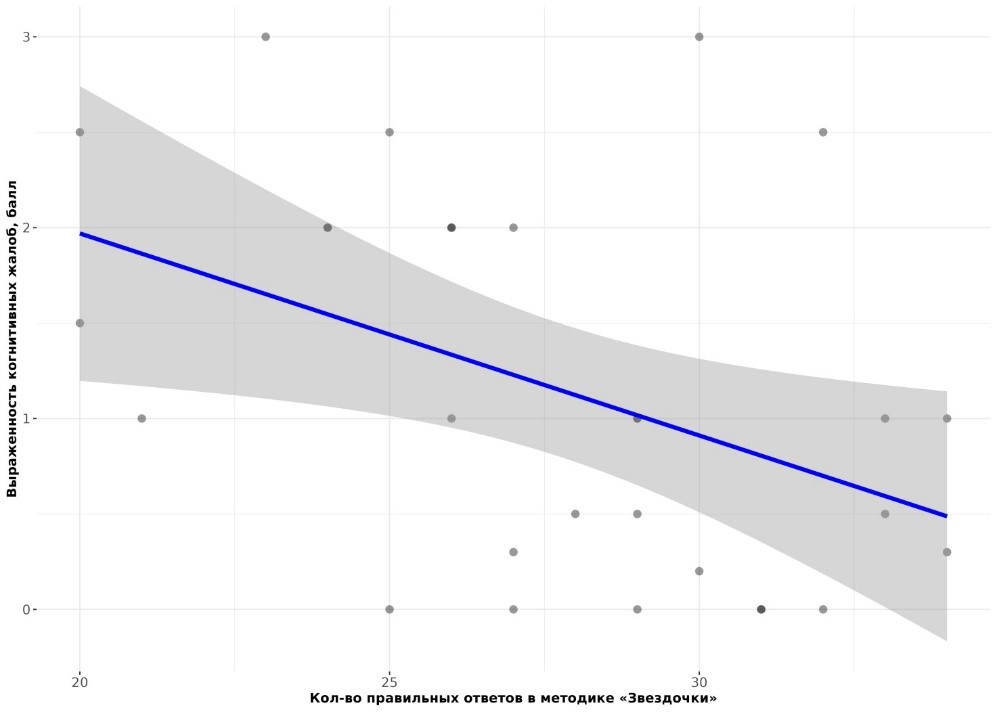

С использованием балльной оценки в грЛВ была обнаружена значимая отрицательная корреляция когнитивных жалоб с общим числом верных ответов в методике «Звездочки». Чем хуже пациент выполнял этот тест, тем более выраженно в его спонтанном повествовании о здоровье присутствовали когнитивные жалобы (r=-0.42, р=0.023). Эта зависимость проиллюстрирована на рис. 2.

Рис. 2. Диаграмма рассеяния: выраженность когнитивных жалоб в условных баллах у пациентов грЛВ в зависимости от числа правильных ответов в методике «Звездочки»

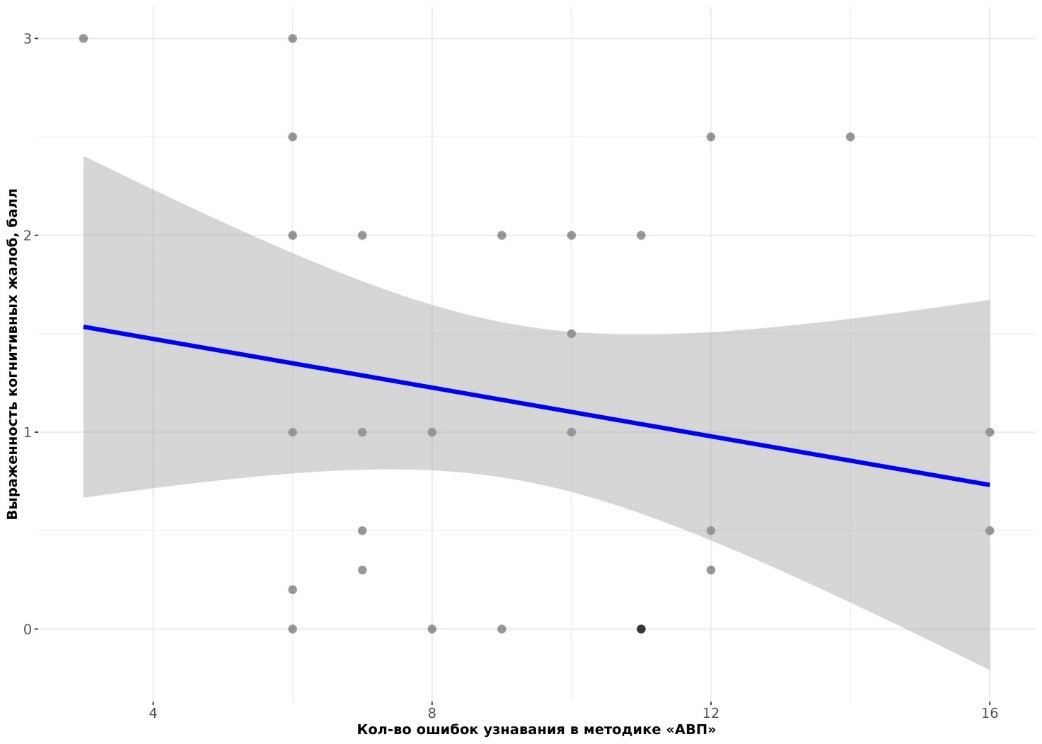

С использованием балльной оценки в грПР была обнаружена значимая отрицательная корреляция когнитивных жалоб с числом ошибок узнавания в методике АВП. Чем больше ошибок узнавания было в тесте АВП у пациентов этой группы, тем меньше когнитивных жалоб они предъявляли (r=-0.43, р=0.049). Эта зависимость проиллюстрирована на рис. 3.

Рис. 3. Диаграмма рассеяния: выраженность когнитивных жалоб в условных баллах у пациентов грПР в зависимости от числа ошибок узнавания в методике АВП

Кроме двух указанных и проиллюстрированных зависимостей никакие другие экспериментальные показатели не обнаружили достоверных корреляционных связей с когнитивными жалобами респондентов.

Обсуждение

В нашем исследовании однородная клиническая выборка характеризовалась мягким компрессионным воздействием на височную долю мозга. В литературе практически отсутствует описание когнитивной симптоматики при мягком компрессионном воздействии на отдельные мозговые структуры. Публикации, посвященные компрессии всего мозга при дислокационном синдроме, носят иной характер. Общемозговая компрессия сопряжена со смещением срединных структур, повышением внутричерепного давления, часто — развитием гидроцефалии. Напротив, в нашей клинической выборке общемозговая симптоматика практически отсутствовала. Внемозговые доброкачественные новообразования располагались на основании мозга в непосредственной близости к медио-базальным отделам левой или правой височной доли. Опухоль сдавливает эти отделы, но не инфильтрирует вещество мозга, не разрушает его. Кроме того, медленный рост этих новообразований способствует компенсаторным перестройкам. Этими двумя факторами объясняется длительное отсутствие клинической симптоматики и выраженных очаговых нейропсихологических симптомов у таких больных [Galkin, 2021].

Выбор данной группы пациентов был связан с проблемой функционирования сети покоя мозга (the Default Mode Network, DMN). Экспериментальные парадигмы нейровизуализации (фМРТ, ЭЭГ, МЭГ, фНИРС) все чаще отдают предпочтение модели, в которой испытуемый получает инструкцию «ничего не делать и ни о чем целенаправленно не размышлять». Это состояние, обозначаемое как «состояние покоя», обнаруживает высокую коннективность ряда анатомически удаленных друг от друга областей мозга. Эта церебральная сеть повышает свою активность в состоянии покоя и, наоборот, деактивируется при выполнении когнитивных задач, связанных с внешним миром. В обзорной публикации «Nature Neuroscience» демонстрируется связь сети покоя мозга с генерацией субъективных переживаний, событийных воспоминаний, планирования и фантазирования. DMN является ключевой нейрональной структурой, осуществляющей интеграцию входящих извне сигналов с энграммами памяти субъекта и формированием смыслов [Yeshurun]. Зависящий от DMN механизм спонтанной генерации мыслей, воспоминаний и переживаний сходен с процессом свободного повествования о когнитивных проблемах. В отличие от жалоб, вызываемых соматическим дискомфортом, для спонтанного рассказа о когнитивных затруднениях требуется погрузиться в личные воспоминания, заново пережить неудачные ситуации, связанные с собственным поведением, найти способ их логичного изложения. В наших клинических группах опухоль непосредственно компримировала височные отделы DMN (гиппокамп и прилегающие структуры) [Kawagoe, 2019; Yeshurun].

Ни у кого из наших пациентов при стандартном нейропсихологическом исследовании не регистрировалось афатических нарушений. Не было заметно речевых нарушений и при непосредственном с ними общении. Однако значимое преобладание вербальных жалоб на память при левосторонней латерализации патологического процесса свидетельствует о внутренних затруднениях в реализации вербальных процессов, которые присутствуют у пациентов с компрессией височных отделов левого полушария. И здесь мы подходим к важному замечанию, практически не акцентированному в литературе, посвященной когнитивным жалобам. Когда человек предъявляет какие-либо жалобы на память, он не может ориентироваться на показатели тестов «среднестатистической нормы». Но он может сопоставить свои внутренние ощущения легкости или затрудненности в реализации соответствующих процессов до начала заболевания и в текущий момент. И хотя ценой внутреннего напряжения и усилий он может сделать возникшие затруднения незаметными для окружающих, его субъективная оценка, его жалобы на память выступают важным диагностическим сигналом.

Можно предполагать, что измененная функциональная активность испытывающих сдавление участков нейрональной сети в первую очередь приводит к изменениям специфичных для данного полушария способов переработки информации. Вот как это проявлялось в субъективных жалобах и ощущениях пациентов с компрессией височных отделов левого полушария: «Мне стало трудно сразу находить нужные предметы. Если я просто «пробегусь глазами», как раньше, то ничего не найду. Например, если бегло посмотрю на полку в магазине, то могу вообще не понять, что на ней стоит. Я должна смотреть медленно, конкретно, по очереди на каждый предмет на полке, и только тогда я понимаю, что здесь находится…», «Если я Судоку решаю, я не могу полностью строчку охватить и увидеть. Мне надо посмотреть на каждую клеточку, в каждую конкретную точечку…». Такие жалобы указывают на патологическое усиление сукцессивного, пошагового, зависящего от временны́х параметров сканирования пространства.

Наоборот, при компрессии височных отделов правого полушария патологически усиливается симультанное восприятие окружающих объектов и стратегия угадывающего чтения. Охватывается взором сразу все поле и прочтение происходит по принципу наиболее частотных связей слов. Логически человек понимает, что прочитал неверно, но для того, чтобы перейти на сукцессивное чтение, ему теперь требуются специальные волевые усилия и специальный контроль. Вот как передают пациенты эти появившиеся в их жизни проблемы: «Мне стало трудно читать. Иногда я пропускаю слова. Иногда я читаю совсем не то, что написано. Например, иду по улице и вижу объявление: «снимаю девушку». Понимаю, что не может такое быть в объявлении. Останавливаюсь, пытаюсь прочитать каждое слово отдельно. Наконец, прочитываю правильно: «снимаю двушку». Человек хочет снять квартиру… У меня сейчас чуть ли не в каждом предложении такая ошибка возникает, приходится каждое слово контролировать, правильно ли я его прочитала. Таких трудностей никогда раньше не было». Проведенный анализ субъективных жалоб пациентов позволяет более точно охарактеризовать искажения в процессах переработки информации при компрессии мозговых структур.

Самостоятельный интерес представляют корреляции когнитивных жалоб с результатами тестовых заданий. В группе пациентов с левосторонней компрессией снижение точности ответов в методике «Звездочки» коррелировало с нарастанием выраженности когнитивных жалоб. Эти данные перекликаются с описанной выше тенденцией усиления пошаговой сукцессивной стратегии восприятия в этой группе (затрудненности целостного симультанного восприятия). Для успешного выполнения методики «Звездочки» требуется одновременное восприятие всех четырех областей монитора, которое позволяет сравнить их по насыщенности звездочками и принять решение, в какой области звездочки преобладают. Эта задача не решается последовательными попарными сравнениями разных участков стимульного поля. Можно предположить, что утрированное осуществление сукцессивной стратегии переработки информации в результате компрессии структур левого полушария является общим маркером ухудшения функционального состояния левого полушария мозга. Поэтому, чем хуже результаты выполнения теста, тем более выраженно предъявляются пациентами когнитивные жалобы, свидетельствующие о различных затруднениях в повседневной активности. Данная зависимость регистрируется только в грЛВ. Она отсутствует у здоровых испытуемых и в грПР.

Другой методикой, обнаружившей связь с выраженностью когнитивных жалоб, оказалась методика АВП. Эта методика создавалась как задание, позволяющее выявить специфические мнестические проблемы при оценке новизны стимулов в момент их узнавания в случае патологических воздействий на гиппокамп и прилежащие зоны [Кроткова, 2018; Galkin, 2021]. В группе с правосторонней компрессией мозга была обнаружена зависимость выраженности когнитивных жалоб от общего числа ошибок узнавания в методике АВП. Но эта зависимость оказалась парадоксальной! По мере нарастания числа ошибок узнавания в тесте, то есть, по мере нарастания мнестического дефекта, когнитивные жалобы пациентов не увеличивались, а, наоборот, становились все менее выраженными. Эта зависимость регистрировалась только в грПР, она отсутствовала в грЛВ и у здоровых участников исследования. Мы можем предположить, что в латентном виде здесь регистрируются первые признаки анозогнозии, широко описанной при деструктивных поражениях правого полушария мозга, но при его компрессии, возможно, проявляющиеся в виде снижения числа спонтанно предъявляемых жалоб.

Если связь когнитивных жалоб с результатами тестов часто не подтверждается в исследованиях (об этом подробно во введении к статье), то поиск морфологических и биохимических изменений, а также нейрофизиологических маркеров когнитивных жалоб идет с большим успехом. Подчеркиваются изменения в капиллярной сети, корреляция когнитивных жалоб с объемом гиперинтенсивности белого вещества сосудистого происхождения [Arola, 2023]. Постулируются зависимости когнитивных жалоб от функционирования гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, уровня кортизола и его суточного цикла [Zapater-Fajarí, 2022]. Маркерами субъективных жалоб на память в ЭЭГ предстают изменения в спектре мощности, особенно — повышенная мощность тета-ритма в состоянии покоя и потеря альфа-реактивности на открывание глаз [Perez, 2022]. Однако, во всех этих исследованиях жалобы на память выявляются и оцениваются с помощью анкет, то есть прямых вопросов пациенту о присутствии у него той или иной проблемы. Нас же в контексте настоящего исследования интересовали спонтанные высказывания пациентов о наличии у них затруднений в когнитивной сфере, которые они произносили в рамках свободного повествования о своем здоровье. Полученные результаты позволяют выдвинуть гипотезу о том, что при ухудшении функциональных возможностей DMN в правом полушарии наблюдается снижение спонтанной генерации личных воспоминаний и переживаний, связанных с проблемами повседневного поведения.

Уязвимость наших рассуждений о работе сети DMN в настоящий момент связана с тем, что общее направление размышлений участников исследования задавалось приведенной в описании методики инструкцией. Однако это были достаточно широкие границы, в рамках которых пациент мог излагать любые проблемы, связанные с его повседневной активностью. В настоящий момент наши пациенты участвуют в другом исследовании, где состояние покоя ничем не регламентируется, а отчет о содержании потока ассоциаций, впечатлений и эмоциональных состояниях дается после завершения сеанса. Сеансы покоя сопровождаются объективизацией сочетанности в работе разных отделов мозга (фМРТ, фНИРС, ЭЭГ). В последующем предполагается сопоставить эти вновь получаемые данные с характером спонтанного рассказа о связанных со здоровьем проблемах повседневной активности.

Заключение

Спонтанно генерируемые жалобы при легкой компрессии височных отделов дефолтной сети мозга обладают признаками полушарной специфичности.

При левосторонней компрессии преобладают жалобы на вербальные процессы и затрудненность симультанного восприятия. Выраженность когнитивных жалоб в целом коррелирует с экспериментально выявляемыми проблемами пространственного распределения внимания.

При правосторонней компрессии проблемы распределения внимания, наоборот, характеризуются гипертрофированной симультанной стратегией переработки информации и угадывающим чтением. Выраженность когнитивных жалоб обнаруживает зависимость от числа ошибок узнавания, но эта зависимость носит парадоксальный характер: чем хуже показатель памяти, тем менее выраженными становятся когнитивные жалобы пациентов. Выдвигается гипотеза о том, что компрессия височных отделов сети DMN в правом полушарии приводит к снижению спонтанной генерации воспоминаний о неудачах собственного опыта.