1. Идея «Я=Мир» в развитии личности

Каждое из пяти названных слов («Идея», «Я», «Мир», «Развитие», «Личность») звучит вполне привычно. Что поделаешь? Обыденное сознание привязчиво!.. Вот почему первое, с чего мы начнем, – это определим их смысл в философской и психологической традиции. Расшифровывая их, мы обозначим основные категории субъектной парадигмы в образовании, а связывая их воедино, – возможные пути его построения.

ИДЕЯ. Обыденное сознание отождествляет мысль и идею. В редких случаях – и я мог бы привести довольно забавный пример – в самом языке встречается противопоставление: «Это – не мысль, это – идея!» Между тем в истории западноевропейской и отчасти русской философии «идея» если и отождествлялась с «мыслью», то лишь в динамике «отождествление – растождествление». В гегелевской философии «идея» выступает в пульсации взаимопереходов мысли и мыслимого. Надо ощутить эту пульсацию, чтобы прочувствовать, что гегелевская «идея» – это что-то живое. Поэтому я предложу читателю провести небольшой сеанс медитации – попробовать углубиться в смысл фразы, которая прозвучит так: «То, о чем я думаю сейчас» (... оставляю «место» для медитации....). Заметим, что происходит. Мысль (то, что является частью меня, моей субъективности) то и дело замещаете чем-то находящимся вне мысли (чем-то объективным, лежащим за пределами меня самого); потом мысль как бы догоняет и захватывает мыслимое, затем последнее опят вырывается вперед и т. д. Взаимопереходы мысли и мыслимого, которые мы только что пережили, даю нам представление об идее – динамической форме единства субъективного и объективного – мысли мыслимого.

Я. В противоположность обыденным представлениям о едином и единственном Я (как бы точечном центре сознания) Я для нас триедино. Мы выделяем три ипостаси Я (каждая сопричастна каждой): Единичное Я, Особенное Я, Всеобще Я. Референцию Единичного Я человека образует его бытие как автономного существа. «Я, каков я есть сам по себе, есть мое Единичное Я», – могло бы сказать о себе Единичное Я, будь оно способно к полноценной саморефлексии; увы, такая способность Единичному Я заказана. Опыт самости как самобытия невыразим (вот чем в данном случае оборачивается присущая слову сила обобщать – слабостью. Ведь, понятное дело, содержании единичного Я обобщению не подлежат). Особенное Я человека – это область его осознанных идентификаций: «Я – белый, представитель среднего класса, выпускник такого то колледжа и т. п.»; Особенное есть также и «Физическое» Джемса, «Территория Я» и т. п., т. е. область того, что человек считает своим и, соответственно, защищает. Есть смысл подчеркнуть, что Особенное Я, репрезентирующее некое «Мы», отграничено от «Они». Эта противопоставленность отсутствует во Всеобщем Я – субъективированном средоточии Универсума. «Разум», «Воля», «Свобода» – все это атрибуты Всеобщего Я. Всеобщее Я соприродно (замечательные описания слитности с природой мы встречаем в художественной литературе и искусстве).

МИР. По-видимому, нет ничего более обманчивого, чем считать, что люди, в сущности, придерживаются Единого представления о мире. Различие онтологических картин мира, которыми полнится философия, определяется различием интуитивных концепций мира, свойственных обыденному сознанию.

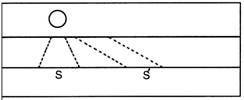

В предлагаемой мною онтологической модели мира последний предстает как Мир Четырех Миров: Образующими Универсума являются «Природа», «Рукотворный мир», «Мир другого (других)», «Я сам» (В. А. Петровский, 1987). Есть два утверждения, описывающие взаимоотношения между этими «мирами». Первое из них вполне тривиально: оно заключается в том, что любой Объект на земле или на небе входит, по крайней мере, в один из «миров». Второе – менее очевидно, и оно состоит в том, что любой объект входит в каждый из четырех «миров». Представим себя ночью на морском берегу. Луна. Лунная дорожка на воде. (См. рис.)

Что же дано нам в созерцании? «Природа»? – Да, несомненно. Но, с другой стороны, перед нами то, что мы называем: «морской берег», «луна» и т. п., – иначе говоря, природа дана нам сразу как Человеческая природа («Рукотворный мир»). Художники, говорил Сомерсет Моэм, научили нас видеть мир. А сколько всего лунных дорожек на воде? (Сознаюсь, только в зрелом возрасте я задал себе этот вопрос.) Очевидно, столько, сколько людей на берегу, у каждого – своя («Мир другого»). И наконец, попробуйте доказать мне, что то, что я вижу, не есть «комплекс моих ощущений»! Природный мир, Рукотворный мир, Мир другого, Мир моего самосознания – все это грани Единого Мира, и каждая соприкасается с каждой. Философский камень, если бы он существовал, думается мне, имел бы форму тетраэдра. Однако мало признать единство. Важно подчеркнуть еще и отличие каждой из граней. Пространство и Время каждого из миров специфично. «Расстояния» в физическом мире и на шахматной доске несравнимы. В «Мире других» представления о «далеком» и «близком» релятивны и изменяются, буквально, от одного к другому. («Муравей и Стрекоза поспорили. Муравей сказал: «До леса далеко». Стрекоза сказала: «Нет, совсем близко!» Кто прав?) А в мире «Я сам», если вспомнить аргументацию Дж. Беркли, вообще не существует расстояния «до меня». То же можно сказать и о специфике протекания времени в этих «мирах». Следовательно, и «движение» в каждом из «миров» специфично. И это только один из аспектов сравнения этих «миров»!

РАЗВИТИЕ. Обыденное сознание с легкостью необыкновенной отождествляет «усложнение», «обогащение», «прогрессивное изменение вообще» и – «развитие». Но есть как минимум одно отличительное обстоятельство, выделяющее развитие в особую категорию явлений. Это – самодвижение. Если отталкиваться от известных схем экспликации категории «развитие» в работах Г. П. Щедровицкого [Щедровицкий, 1995], то оказывается, что в этих удивительно простых схемах содержится основание для постановки парадоксального вопроса: «А развивается ли личность?» Кощунственное сомнение возникает в связи с тем, что без другого человека никакое собственное развитие индивида, очевидно, не происходит (представим себе младенца вне человеческого сообщества); но этот другой воздействует извне, и, таким образом, личность ребенка – вроде бы! – не самодвижется, а движима внешними воздействиями. Правомерно ли в таком случае описывать ее как развивающуюся? Да, правомерно, но только при определенной трактовке категории личность.

ЛИЧНОСТЬ. Математическое по форме записи неравенство: «Личность # Индивид» (А. Н. Леонтьев) выразило и в значительной мере стимулировало тенденцию многих исследователей в трактовке личности шагнуть за пределы обыденного. В 1981 г. я предложил концепцию персонализации, согласно которой личностное в человеке существует не только в самом человеке (внутреннем пространстве его бытия) и даже не только «между» ним и другими людьми, но и в пространстве жизни другого человека (других людей).

Бытие человека в другом человеке (метаиндивидное существование личностного) было описано мною как идеальная представленность и продолженность человека в людях – его отраженная субъектность. Нет этой «второй жизни» в других – нет и личности. В дополнение к методу «надситуативной активности» (В. А. Петровский, 1975, 1976) и ряду других методических разработок был – предложен метод «отраженной – субъектности» (В. А. Петровский, 1985), позволяющий фиксировать эффекты идеальной представленности и продолженности человека в других людях, в итоге мы получили значительный экспериментальный материал – эмпирический базис рождающейся теории свободной причинности (эта теория развивается в моих книгах и статьях [8-14]). Личность здесь раскрывается как «единомножие» четырех форм субъектности, выявляющихся в витальном, духовно-практическом, коммуникативном и когитальном отношениях человека к миру. Сама же субъектность раскрывается как «causa sui»» (причина себя). Она реализуется в моментах выхода человека за границы предустановленного (надситуативные акты), отраженности его в других людях (идеальная представленность и продолженность) и возвращенности к себе (воспроизводство своего бытия в других).

2. «Я=Мир» как идея субъект-развивающего образования

Предлагаемая нами стратегия образовательной работы заключается в том, что воспитывающий взрослый создает совершенно особую развивающую среду. В ней определенным образом синтезированы («соорганизованы») «природные», «предметные», «социальные», «экзистенциальные» образующие жизненного мира ребенка: суть этого синтеза в создании условий для движения деятельности, и в частности активнонеадаптивнных (надситуативных) действий всех участников образовательного взаимодействия, а также для всесторонней отраженности их субъектных проявлений. Иначе говоря, воспитывающие взрослые вовлекают ребенка в такую предметно-социальную среду, в которой становится возможным движение его собственной деятельности, осуществление надситуативных актов познания, творчества, эмоционального освоения мира. «Открытия», совершаемые ребенком, выступают для него самого как независящие от взрослого. Воспитатель создает для ребенка условия проявления и переживания им собственной субъектности. При этом жизненное пространство, социокультурное, пространство сознания других, самосознания превращаются в зеркало субъектности детей и воспитывающих взрослых. Конкретную реализацию данной стратегии мы усматриваем в формировании и практическом воплощении трех проектных идей. Они должны быть отмечены в порядке естественного развития наших представлений о самоценных формах активности – познавательных, волевых, эмоциональных устремлениях личности, которые, как предполагается, могут возникнуть уже в дошкольном возрасте при специальной организации образовательных взаимодействий между взрослым и детьми.

Первая проектируемая характеристика субъект-развивающего образования – это культивирование уникального опыта ребенка. Существенно, что здесь такой опыт выступает в качестве не только источника, но и ценностного горизонта образования. В традиционной педагогике собственный опыт ребенка рассматривается как своего рода «сырье» образовательного процесса, которое должно быть обработано и использовано по законам безлично-всеобщего. Единичное (например, «эйдосы» Гуссерля) никогда не рассматривалось как конечная цель – всегда лишь в качестве предпосылки, не более. Индивидуальное видение, языки постижений, чувствования, эмоциональные отклики, интенциональность – все подлинно субъективное должно было быть если и не отставлено, то оставлено лишь для того, чтобы «опереться». Между тем вершинным для субъект-развивающего образования, как нам думается, должен был бы стать именно такой ориентир, упущенный, или, если прибегнуть к арго, «опущенный» разработчиками.

Ненареченный «классиком», но уж точно классик педагогической мысли, Герман Гессе, творя Касталию, апеллировал ко Всеобщему; нелишне вспомнить, что лишь за пределами «педагогической провинции» его Мастер игры соприкоснется с Особенным, так, впрочем, и не успев обрести Единичное... Между тем образование в русле личностно-ориентированной дидактики должно выступить доподлинно как испытание.

Вторая характеристика – это признание ценности обоюдного опыта – опыта Особенного. То, что рождается при этом, не сводится лишь к предметной стороне открывающегося. В нем явственно присутствует Значимый другой, ощутимо именно присутствие другого («человек это присутствие», – отмечал Хайдеггер). Эффекты присутствия человека в человеке были исследованы в многообразных психологических экспериментах на основе реализации метода «отраженной субъектности» (В.А. Петровский, 1984, 1994). Но что в таком случае можно было бы сказать о Значимом другом, если иметь в виду его роль в образовательном процессе? Люди приобщаются друг к другу, постигая единый для всех «предмет», и в то же время они его постигают, лишь приобщаясь друг к друту, достигая резонанса взаимоотраженности. Существенно и самоценно ощущение сопричастности, значимости именно данного круга лиц, очерченность круга. В этом контексте образование должно быть осмыслено как посвящение.

Третья проектируемая черта – ставка на универсальность опыта. В рамках развиваемой нами системы представлений речь могла бы идти об опыте постижения трансфинитного («актуально-бесконечного»). Классический пример трансфинитного – понятие треугольника, которое не может быть исчерпано каким бы то ни было конечным множеством эмпирических треугольников. Бесконечность здесь дана в понятии сразу и вся. Определяя ценности субъект––развивающего образования, мы задаемся вопросом о переживаемости трансфинитного, о форме и условиях его чувственной данности (В. А. Петровский, 1995). Замечено, что на мгновение, как бы вспышками нам открывается бесконечное в его полном объеме (Б. Г. Кузнецов). Но что предшествует этому и что здесь зависит от нас? Традиционные стратегии образования ориентированы на развитие у детей компетентности в сферах «конечного» и «эмпирического» познания и практики (парадигма ЗУН). Разрабатываемая нами стратегия исследования и конструирования образовательных заданий адресована Всеобщему, представленному в движении категорий «бытие», «ничто», «становление», «качество», «количество», «мера», «возможность», «действительность» и т. д. Рождается особая область психологических и педагогических исследований. Исходные ее «предметы»: свобода, бессмертие, совершенство. Образование под этим углом зрения выступает как обращение.

Процессы (само) испытания, посвящения и обращения человека – в единстве друг с другом – образуют существо субъект-развивающего образования. Идея «Я=Мир» – это исходная ценность, средство и вместе с тем становящийся результат-предпосылка развития личности. Человек на этом пути раскрывает себя в своей свободной причинности как подлинный Субъект Мира. Максима состоит в том, чтобы осмыслить субъект-развивающее образование как особый процесс, захватывающий человека. Этот процесс – вдвижение в движение идеи. И эта идея – есть Мир.

3. Дошкольное образование: «Долой ЗУНы!» – Что вместо?

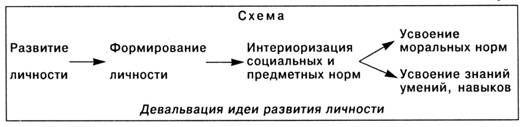

Обсуждая вопрос о соотношении идей субъект-развивающего образования и традиционного образования (парадигма ЗУН), можно проследить логику множественных редукций, которые претерпевала идея развития личности в ходе ее препарирования для сиюминутных нужд общества, заинтересованного в производстве не только «винтиков», но и, как говорит А. А. Леонтьев, «отверток» (см. схему).

При подмене идеи «развития» идеей «формирования» очевидным образом выпадает момент спонтанности; рост личности интерпретируется как управляемый извне (что, конечно, абсурдно и противоречит самой сути развития личности как ее самодвижения). Сведение процессов формирования личности к интериоризации социальных и предметных норм элиминирует витальные и экзистенциальные отношения; космичность бытия человека, его слитность с природой, микрокосм его самости – все это упраздняется во имя правилосообразного (адаптивного) поведения. Завершающий шаг в этих подменах – переход к доктрине развития как усвоения того, что «когда-нибудь» пригодится в жизни; при этом не остается места ни духовности, ни душевности. Феномен современного педагогического сознания заключается в том, что деятели образования, рассуждая о Госстандартах и нажимая на ЗУНы, искренне убеждены, что это и есть развитие личности.

Альтернативу парадигме ЗУН образует субъектная парадигма построения дошкольного образования. Впервые она была намечена нами при выделении двух моделей образовательных взаимодействий с дошкольниками – учебно-дисциплинарной и личностно-ориентированной («Концепции дошкольного воспитания», 1988).

В пределах данной статьи я остановлюсь на некоторых методических решениях, реализующих стратегию субъект-развивающего общения с детьми дошкольного возраста. Смысл психолого-педагогической работы, проводимой автором и его сотрудниками, – поиск условий, в которых ребенок способен выступить перед самим собой как субъект самоценных форм активности, будь то устремленность к познанию, действию или эмоциональному освоению мира.

Идея метода состоит в том, что ребенок, общаясь со взрослым и следуя его требованиям, имеет шанс совершать открытия, выходящие за пределы знаемых ожиданий и требований взрослого; предметная ситуация такова, что каждое подобное открытие переживается ребенком как сюрприз – косвенный результат произведенных действий. Позиция взрослого – это позиция поддержки детей в их открытиях. Таким образом, методологию экспериментальной работы с детьми образует композиция ранее разработанных автором методов «виртуальной», «отраженной» и «возвращенной субъектности» (В. А. Петровский, 1993).

Приведу несколько иллюстраций.

Развитие познавательных устремлений детей. В одном из экспериментов (исследование С. В. Максимовой) мы предлагали детям рассмотреть картинки альбома с засекреченными изображениями (сказочные персонажи, замаскированные многочисленными линиями, образующими визуальный «белый шум»). На первой странице альбома ребенок мог видеть самую запутанную картинку, на второй – менее запутанную и т. д. Нас интересовали условия, при которых у самого ребенка, независимо от побуждающих воздействий взрослого, проявится потребность осмысливать изображенное.

Традиционная модель общения предписывает взрослому заранее ставить перед ребенком познавательную задачу («Вот догадайся, что здесь нарисовано!..»), оценивать действия ребенка с точки зрения их правильности-неправильности («Да, это так», «Нет, не так...» и т. п.), предлагать готовые способы действия («Вот на это обрати внимание», «Попробуй вспомнить, как мы это делали раньше»).

Альтернативная модель реализуется в эксперименте. Ребенку показывают первую картинку альбома (самую зашифрованную) и говорят, что под первой лежат еще несколько. Если ребенок захочет вслед за верхней рассмотреть последующие, он должен иметь возможность это сделать. Ребенку говорят всего одну фразу: «Вот посмотри!» (не помогая словами, например, такими: «Ну, посмотри повнимательней, что здесь нарисовано?»). Далее взрослый сопровождает высказывания ребенка подобно эху (так называемая эхо-парафраза). Например, ребенок спрашивает: «Ой, что это?», взрослый вторит ему: «Что это?» На слова ребенка: «Петелька какая-то...» – взрослый говорит «Петелька...» и т. п. Повторяется целиком вся фраза ребенка или ключевое слово. Сверх этого взрослый не говорит ничего (ничего!). Что же выясняется? При таком стиле общения дети самостоятельно ставят перед собой задачу узнать, что нарисовано, достоверно чаще, чем в случае реализации традиционной модели общения, включающей в себя советы, наставления и оценки (р < 0,05). В том же исследовании обнаружились существенные различия между характером проявления познавательных устремлений детей дошкольного и школьного возрастов. У младших школьников, по сравнению с дошкольниками, ослабляется связь между возрастающими способностями решать задачи и желанием это делать: «хочу» перестает сопровождать «могу», в то время как у дошкольников переживание «могу» означает «хочу». Итак, организация обучения младших школьников такова, что их устремленность к познанию замещается «оспособленностью».

В другой экспериментальной ситуации (исследование Н. А. Процко) ребенок видит в окошечке ширмы, лежащей поверх листа бумаги с рисунком, небольшой фрагмент этого рисунка, в остальном полностью закрытого ширмой. (Представим себе луч от фонарика, выхватывающий детали окружения в полной темноте.) Легко превратить данную ситуацию в традиционное задание на опознание целого по части (точнее, по частям, которые могут последовательно открываться, по мере того как ширма с просветом будет перемещаться по рисунку). Для этого достаточно попросить ребенка догадаться, что на нем нарисовано (традиционная модель общения). Однако здесь реализуется иной путь общения с детьми, отвечающий принципам субъект-развивающего обучения. В первой серии эксперимента мы предлагаем ребенку просто смотреть в окошечко, перемещая ширму над линией; единственное требование – постоянно видеть линию в окошечке. Сразу же выяснилось: пятилетние дети, если их заранее не попросить об этом, не пытаются узнать, что представляет собой целое, открывающееся им по частям. Во второй серии они сами придумывают картинки и закрывают их ширмой. Теперь взрослый (экспериментатор) выполняет ту же работу, что и ребенок в первой серии эксперимента. При этом он так же, как и ребенок только что, не проявляет интереса к тому, что нарисовано под ширмочкой. Например, взрослый вслух произносит такие слова: «Черточка... точечка... еще черточка... плавная черточка... уголок...» и т. п. Словом, на глазах у ребенка, взрослый «не может» догадаться о том, что достоверно известно ребенку (надо видеть, с каким энтузиазмом дети наблюдают за действиями взрослых, «борения»: помочь – не помочь, ликование: «а я знаю!», и т. п.). После этого с ребенком вновь проводится первая серия эксперимента. Общий результат – резкое повышение познавательной активности (дети не просто способны, откликаясь на просьбу экспериментатора, узнавать целое по частям, но и стремятся к этому).

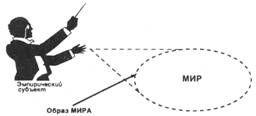

Эти эксперименты, на мой взгляд, приоткрывают различие между двумя картинами мира, обусловливающими различие между теми людьми, для кого познание не самоценно (хотя, возможно, и имеет прагматический смысл), и теми, кто одержим познанием (см. рис. А, Б).

рис. А

В первом случае (рис. А) мир предстает как существующий вне и независимо от познающего и только в результате познания обретающий свои черты. Образ Мира осмысливается как результат собственных усилий эмпирических индивидов – единственных очевидцев бытия мира.

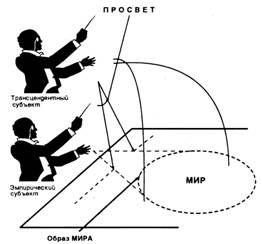

рис. Б.

Во втором случае (рис. Б) мир, каким он выступает в познании, уже существует в том виде, в каком он будет приоткрываться познающему. Мир при этом дан разом и весь трансцендентному субъекту – надмировому свидетелю и обладателю предсуществующих форм. Познанная часть мира – как бы просвет, в котором является мир, вступая в сферу непотаенного (курсивом выделены категории М. Хайдегтера [Хайдеггер, 1993]). Мир не столько предпосылка познания, сколько послание от знающего к узнающему; само же познание – расшифровка тайнописи.

В эксперименте с детьми мы, по существу, создавали условия, в которых дети могли почувствовать себя носителями абсолютного знания: ощутить себя взрослыми (ибо только взрослые в глазах ребенка являются носителями абсолютного знания) и в то же время открыть для себя, что взрослые, подобно детям, могут обладать ограниченным знанием. Таким образом, через отождествление себя со взрослым ребенок мог выступить перед собой в двоякой роли: эмпирического субъекта (которому надлежит искать истину) и трансцендентного субъекта (которому истина дана «как на ладони»). Не является ли опыт подобного противоречивого тождества подлинным источником познавательных устремлений? В экспериментах со старшими школьниками мы находим косвенные свидетельства в пользу этого (см. результаты исследования «презумпции существования решения» (В. А. Петровский, 1978, 1992)). Одаренные дети порою кажутся не столько решающими задачу, сколько уже знающими и как бы припоминающими решение (насколько подтверждаются эти наблюдения и что могло бы лежать в их основе, мы планируем исследовать совместно с В. Г. Грязевой, в развитие идей Концепции экологии творчества). Остается отметить только (хотя это и вполне очевидно), что, говоря о мировоззренческих моделях А и Б, я ни в коей мере не сравниваю их истинности (что есть истина в этом вопросе, и кто ее обладатель?). Речь идет лишь об особенности интуитивных картин мира, частично сознаваемых, частично нет; точно так же, говоря об опыте противоречивого тождества эмпирического и трансцендентного субъектов, я в данном случае имею в виду опыт переживания этого тождества человеком, а не что-то иное.

Развитие волевых устремлений детей. Дошкольное детство – такой период развития личности, когда возможна актуализация волевых тенденций как самоценных (исследование А. Д. Грибановой). Своеобразие подхода заключается в том, чтобы стимулировать саморефлексию детей в ситуации потенциального преодоления трудностей (дети подвергают рефлексии свои переживания в ситуации потенциального волевого акта, а также до совершения волевого усилия, в процессе и после). Складываются условия, когда переживание своих возможностей осуществить акт преодоления («я могу») выступает источником желания выполнить волевое действие («я хочу»).

Таким образом, не столько заданность ситуации преодоления, сколько рефлексия по поводу своих переживаний, поддержанная взрослым, выступает источником развития воли как самоценной тенденции. Так ли, однако, самоценна эта тенденция, как хотелось бы думать? Ответ на этот вопрос имеет прямое отношение к становлению идеи «Я=Мир» в процессе развития личности как субъекта воли. Сегодня мы проводим исследования, объединяющие две линии наших разработок: исследования мотива границы (В. А. Петровский, 1971, 1975, 1990) и исследования условий порождения волевого акта. Мотив границы – это побуждение индивида преодолевать границы предустановленного. Под нашим руководством были проведены исследования, показавшие, что дети дошкольного и школьного возраста без какой бы то ни было прагматической цели проявляют стремление к выходу за черту. Теперь необходимо выяснить, действительно ли волевой акт, возникший свободно, как косвенный результат саморефлексии, будет побуждать к выходу за границы требований ситуации. Не есть ли это свидетельство рождения устремлений к неограниченному и всестороннему проникновению в мир?

Развитие эмоциональных устремлений детей. Характеризуя эмоциональные устремления детей, мы вводим новое понятие «эмоциональной сложности» по аналогии с «когнитивной сложностью». Под эмоциональной сложностью понимается число независимых критериев, дифференцирующих переживания. Высокой эмоциональной сложности соответствует богатая палитра переживаний (эмоциональных нюансов мирочувствия). Нами предложен метод оценки эмоциональной сложности, основанный на определении индекса нетранзитивности предпочтений при сравнении различных объектов (В. А. Петровский, 1993, 1996). Положим, испытуемый, сравнивая цвета, отдает предпочтение красному цвету перед зеленым (К>3) и зеленому перед синим (3>С); следует ли из этого, что красный цвет должен быть при этом предпочтительнее синего (К>С)? Ни в коей мере! Вполне возможно, что отношение транзитивности будет нарушено, и окажется, что именно синий цвет предпочтительнее красного (С>Ю). Испытуемый, очевидно, перешел на новый критерий сравнения. Чем больше таких критериев (не обязательно вербализуемых), тем выше эмоциональная сложность.

Как обогатить эмоциональную палитру детей? Включать детей в игровую деятельность, в которой совершается выбор того или иного объекта (игровая роль, игровой предмет, реальный или воображаемый партнер, время и место действия ит. п.). Свобода выбора при этом в большей или меньшей степени ограничена (право первого, второго, третьего и т. д. выборов по очереди достается разным детям); необходимо, однако, найти скрытые или неочевидные для других преимущества сделанного выбора. Словом, почти как в жизни! – безгранична свобода внутренне оправдать свой выбор. Взрослый может «обрадоваться» выбору: «О! Твоя машина – разведчик, она будет ездить ночью, и никто не будет видеть ее в темноте...» (таков путь рационального обоснования). Другой путь: разговор с ребенком о ландшафте, на фоне которого цвет машины будет особенно выигрышен, освещении и т. п., можно поинтересоваться, с какой машиной будет «дружить» машина, раскрашенная в этот цвет, и т. п. (эмоциональное обоснование). В эксперименте не только с выбором цвета, но и выборами других объектов и ситуаций, при построении беседы с детьми можно опираться на принципы проективных методик (переводя в план сознания детей неосознаваемые ими основания выбора, – в этом случае у детей рождается переживание «осознанного авторства»). Подчеркну, что осознанный характер действий детей, поясняющих оправданность своих выборов, не означает рациональности эмоциональных истоков выбора (попробуйте доказать, что красное «хорошо сочетается» с зеленым, а синее способно «пожертвовать всем» для оранжевого!). Существенно, что ощущение резонности выбора появляется вначале post factum (оно-то и составляет содержание того «открытия», которое делает ребенок в контакте со взрослым); однако далее дети стремятся совершать подобные открытия самостоятельно. Проверяется гипотеза о том, что таким образом обогащается круг «степеней свободы» мирочувствия (эмоциональная сложность), благодаря чему может быть существенно расширен спектр эмоциональных устремлений детей.

Здесь приведены примеры лишь некоторых экспериментальных разработок, проводимых нами и иллюстрирующих общую стратегию исследований в рамках субъектной парадигмы построения образовательных взаимодействий с детьми. Подробнее о результатах конкретных экспериментальных разработок, а также о развивающих заданиях, принципах педагогического образования и путях построения авторских программ образовательных учреждений можно прочитать в книге «Психология воспитания» (1995).