Введение

Активные миграционные процессы являются неотъемлемой и неизбежной частью жизни современного общества, вследствие чего нередко становятся источником макро- и микросоциальных проблем на всех уровнях его функционирования. Сегодня около 300 миллионов мигрантов образуют население отсутствующего на географических картах мира «мобильного континента» (Екимова, Зимина, 2024), и все чаще звучат заявления об «эпохе миграции» (Bradatan, Popan, Melton, 2010) и «новой расе кочевников» (Екимова, Зимина, 2024). Трудно недооценить глобальные последствия столь масштабных социальных процессов, очевидно, что возникающие в этой связи задачи требуют для своего решения объединения усилий специалистов из различных областей науки и практики.

Так, предметом психологических исследований в последние десятилетия регулярно становятся проблемы социализации и социокультурной адаптации мигрантов (Гриценко и др., 2023; Константинов, 2018; De Haas, 2021; Meca at al., 2025), травмы миграции (Екимова, Зимина, 2024; Achotegui, 2023), вопросы формирования и трансформаций новой социальной идентичности (Anagnostopoulos, Vlassopoulos, Lazaratou, 2006; De Lise, Luyckx, Crocetti, 2024; Navarrete, Jenkins, 2011; Ward, Szabó, 2023). Закономерно, что особое внимание уделяется задачам инкультурации молодежи и подростков-мигрантов (Anagnostopoulos, Vlassopoulos, Lazaratou, 2006; Phinney, 2022; Schwartz, 2018; Weber et al., 2021), в частности в условиях образовательных учреждений (Baumert, 2024; Byrd, Legette, 2022; Schachner et al., 2018). В целевом фокусе исследований нередко оказываются этническая идентичность мигрантов (De Lise, Luyckx, Crocetti, 2024; Karataş, 2023), взаимосвязь социальной, этнической и других видов идентичности (Волков, Сачкова, 2022; Константинов, Осин, 2023; Arias Cubas, Jamal Al-deen, Mansouri, 2023; Stoessel, Titzmann, Silbereisen, 2014), а также транскультуральные новообразования: бикультурная ориентация, транснациональность, транскультурный капитал и др. (Arias Cubas, Jamal Al-deen, Mansouri, 2023; Bradatan, Popan, Melton, 2010; Meca at al., 2025).

Принято выделять объективные: поддержка государства, уровень жизни населения, социальное равенство, социальная безопасность, культурное многообразие и толерантность населения в стране иммиграции и др., а также субъективные универсальные критерии адаптированности мигрантов: чувство базовой безопасности, эмоциональная насыщенность и осмысленность жизни, высокая самооценка и самоуважение, удовлетворенность самореализацией и прочее (Константинов, 2018; De Haas, 2021), и ряд других маркеров психологического благополучия (Константинов, 2018; De Lise, Luyckx, Crocetti, 2024; Navarrete, Jenkins, 2011; Ward, Szabó, 2023; Weber et al., 2021). В то же время часть этих критериев при несоответствии становятся источниками хронического множественного стресса мигранта, известного как «синдром Улисса» (Екимова, Зимина, 2024; Achotegui, 2023; Meca at al., 2025; Navarrete, Jenkins, 2011).

Социальная адаптация в условиях миграции предполагает одновременное включение человека как минимум в два социокультурных контекста: страны происхождения и принимающей страны, что неизбежно приводит к изменениям как в поведении, так и в системе представлений, убеждений и ценностей, а в результате – к трансформациям идентичности. В этом ключе идентичность – многомерное системное личностное образование, которое можно рассматривать как продукт непрерывной адаптации и регуляции в различные временные периоды в различных контекстах социального взаимодействия (De Lise, Luyckx, Crocetti, 2024).

Социальная и личностная идентичность являются психологическими новообразованиями подросткового возраста и исключительно уязвимы по отношению к негативным факторам социальной ситуации развития в условиях миграции. Так, специальный конструкт «мера культурной бездомности» был предложен для оценки неблагоприятного опыта отдельных людей, которые с раннего возраста погружены в более чем одну культурную среду (Navarrete, Jenkins, 2011). Они сообщали о всепроникающем чувстве «быть иным», когда смешанный расовый, этнический и семейный контексты приводили к формированию у молодого человека запутанных и ненадлежащих паттернов поведения, к хроническому чувству «непринадлежности», стыда, к постоянным самообвинениям, социальной и эмоциональной изоляции (Navarrete, Jenkins, 2011; Stoessel, Titzmann, Silbereisen, 2014).

Исследование процесса формирования культурной идентичности еврейских подростков, участников израильской иммиграционной программы, приехавших в принимающую страну без родителей, проводилось в течение трех лет. Было выделено три этапа трансформаций идентичности: обесценивание родины и идеализация страны миграции в предмиграционный период, разочарование в принимающей стороне и укрепление культурной идентичности родины в первый год после иммиграции, формирование противоречивой бикультурной идентичности в более поздний период. Отмечено, что чувство принадлежности к родине у подростков было сильнее, чем чувство принадлежности к принимающей стране, хотя их отношение к стране иммиграции было более позитивным, чем к родине (Anagnostopoulos, Vlassopoulos, Lazaratou, 2006).

В одной из недавних публикаций представлены результаты масштабного международного исследования аккультурации и адаптации молодых мигрантов в возрасте от 13 до 18 лет (N = 5366) и определены четыре профиля аккультурации: интегративный, этнический, национальный и диффузный. У мигрантов с интегративным (бикультурным) профилем оказались лучшие результаты психологической и социокультурной адаптации, а у молодых людей с диффузным, слабо структурированным и неопределенным профилем – худшие (Phinney, 2022).

Учитывая, что подростки из семей мигрантов живут в нескольких социокультурных контекстах, у них параллельно формируется этническая (страны происхождения) и национальная (принимающей страны) социальная идентичность. Многомерное лонгитюдное исследование, проведенное в Северной Италии, имело своей целью определить взаимосвязь процесса формирования идентичности с благополучием у подростков с различным происхождением (Karataş, 2023). Участниками были 1396 учащихся средней школы, из них 20,89% подростков были иммигрантами. Обнаружен широкий спектр тесных взаимосвязей между процессами идентификации и благополучием подростка. Аналогично представленному выше исследованию (Phinney, 2022), учащиеся из семей-мигрантов были отнесены к одному из четырех типов идентичности: этнически ориентированному, национально ориентированному, двойному и маргинализированному. Самой благоприятной для личностного развития оказалась двойная идентичность, наименее благополучной – маргинализированная, то есть собственно «непринадлежность» (Karataş, 2023).

Результаты исследования моделей культурной идентификации подростков из семей иммигрантов в Берлине были сопоставимы с представленными выше. Большинство молодых людей проявляли одновременную приверженность обеим культурам: страны происхождения и принимающей страны, однако ориентация на культуру страны происхождения была более выраженной. С типологической точки зрения наиболее благоприятной стратегией социальной идентификации оказалась бикультуральная: к этой группе были отнесены около 40% молодых мигрантов, причем вероятность двойной идентификации не зависела от культуры происхождения (Baumert, 2024).

Значительное внимание в зарубежных исследованиях адаптации и аккультурации молодых мигрантов уделяется так называемым межкультурным переменным: ценностям семейных отношений, установкам на аккультурацию, владению языком принимающей страны, культурным ориентирам (Phinney, 2022); проводится оценка микро-, мезо- и макроуровневых контекстуальных влияний на развитие, согласование и интеграцию культурных идентичностей (Ward, Szabó, 2023, Baumert, 2024).

Традиционно в качестве ключевого фактора формирования идентичности подростка, в частности подростка-мигранта, рассматривается семья (Волков, Сачкова, 2022). В то же время не менее значимой для личностного развития социальной общностью в подростковом возрасте является группа сверстников, вхождение в которую может быть особенно тяжелым для подростка-иммигранта в силу высоких требований к уровню владения средствами невербальной и вербальной коммуникации (Волков, Сачкова, 2022), принятым в молодежной среде принимающей страны.

В этой связи одним из основных контекстов социализации подростков из семей мигрантов становится школа как пространство усвоения нормативных требований и ожиданий общества и как мультикультурная среда межличностного общения (Meca at al., 2025). Выделяют минимум три уровня школьного контекста с точки зрения того, как они могут влиять на результаты адаптации учащихся-мигрантов: (1) межличностное взаимодействие в классе, (2) характеристики класса и школы и (3) академическая политика на уровне школы и страны (Schachner et al., 2018; Byrd, Legette, 2022).

Кроме зарубежных, аналогичные по целям и результатам исследования представлены также в отечественных публикациях. Так, исследование социальной и этнической идентичности подростков, по разным причинам иммигрировавших с родителями в Россию из стран Средней Азии, показало, что самое большое влияние на уровень социальной и этнической идентичности несовершеннолетних мигрантов оказывает семья (Константинов, Осин, 2023). В исследовании стратегий социокультурной адаптации как предиктора психологического благополучия детей иностранных граждан в России участвовали 669 школьников (Гриценко и др., 2023). Предикторами общего психологического благополучия для учащихся средних классов, то есть собственно подростков, оказались уровень развития гражданской (страны проживания) и этнической идентичности.

В большинстве публикаций отмечается особая роль, которую играет в процессе психологической адаптации и аккультурации молодых мигрантов этническая идентичность. С одной стороны, в условиях миграции у человека слабеет чувство общности со своим народом, снижается интенсивность связей с его историей и культурой, но с другой – именно этническая идентичность остается на протяжении всей жизни неизменно единственной, создавая основу его внутренней стабильности (Мурсалыева, 2023). В то же время, как показали многочисленные зарубежные исследования (Karataş, 2023; Phinney, 2022; Ward, Szabó, 2023), доминирование этнической идентичности в структуре социокультурной идентичности молодого мигранта неблагоприятно для его вхождения в контекст социальных отношений принимающей страны (Phinney, 2022).

В настоящее время во многих западных странах темпы иммиграции достигли рекордно высокого уровня, а межкультурное взаимодействие начинает доминировать во всех сферах жизни общества и во всех возрастных группах населения. Сложившаяся ситуация диктует свои правила социальной адаптации, интеграции и социализации не только для мигрантов. Все больше подчеркивается значимость для «здоровой» личности бикультурализма и поликультурализма как «сплава» этнической и национальных идентичностей (Schwartz, 2018). Утверждают, что «гибкий социальный субъект», усвоивший правила и ограничения различных социокультурных сред, функционирует в континууме транснациональности и гипотетически может сформировать транснациональную идентичность (Bradatan, Popan, Melton, 2010).

В последнее время в исследованиях миграционных процессов на смену простым дихотомическим конструктам типа «адаптация/аккультурация», «ассимиляция/интеграция», «этническая/национальная идентичность» приходит транскультурный подход к пониманию миграционных процессов. Разнообразный набор транскультурных навыков, знаний и паттернов отношений, коммуникативные компетенции и многоязычие являются потенциальным активом – транскультурным капиталом, который молодые мигранты могут приумножать и использовать (Arias Cubas, Jamal Al-deen, Mansouri, 2023).

Наше исследование продолжает решать общую для целого ряда работ задачу выявления проблемных зон формирования идентичности у подростков в условиях миграции (Гриценко и др.; Константинов, 2018; Anagnostopoulos, Vlassopoulos, Lazaratou, 2006; Baumert, 2024 и др.) и фокусирует внимание на взаимосвязях и взаимовлиянии социально-психологической адаптации подростков-мигрантов с отдельными компонентами этнической, социальной и личностной идентичности (Гриценко и др.; Мурсалыева, 2023; Anagnostopoulos, Vlassopoulos, Lazaratou, 2006). В то же время обсуждение зарубежных и отечественных исследований, а также анализ результатов математико-статистической обработки полученных эмпирических данных проводится с позиций культурно-исторической теории развития – в контексте социальной ситуации развития через призму основных психологических новообразований подросткового возраста. В культурно-деятельностной парадигме исследуемые феномены рассматриваются как компоненты целостной системы новообразований психики – ее «функциональные органы» (А.Н. Леонтьев), а оценка системных структурно-функциональных связей проводится на основе многомерных математико-статистических корреляционных и факторных моделей.

Основной целью исследования стало определение особенностей и анализ проблем формирования социальной и этнической идентичности у подростков в ситуации миграции.

Гипотезы исследования. Подростки из семей мигрантов испытывают значительные трудности социально-психологической адаптации в новой социокультурной среде.

Специфическая социальная ситуация развития – мультикультурные условия социализации – является причиной неблагоприятных трансформаций этнической и личностной идентичности у подростков-мигрантов.

Материалы и методы

Исследование проводилось в январе–марте 2024 года в г. Стамбуле и г. Москве.

«Всего в исследовании приняли участие 74 подростка: 36 девочек и 38 мальчиков в возрасте 12–17 лет (средний возраст – 15,13), из них:

39 русскоязычных подростков из семей мигрантов, семьи которых выехали из стран СНГ и проживали за границей от 1 года до 10 и более лет (в среднем 3,7 года). Все подростки обучались в Стамбуле в русских школах в мультинациональных классах;

35 подростков, постоянно проживающих в России, где они родились, и обучающихся в г. Москве в классах с преобладанием этнического большинства» (Зимина, 2024, с. 39).

Необходимо отметить, что все подростки воспитывались в социально благополучных семьях.

- «База исследования

- Частные русские школы в Турции:

Интернациональный образовательный центр “Лидер”, г. Стамбул,

Международная русская школа имени А.С. Пушкина, г. Стамбул.

- Государственное бюджетное образовательное учреждение “Школа № 97”, г. Москва.

- Процедура и методы исследования

Тестирование подростков в г. Стамбул и г. Москва проводилось очно в дневное время в условиях образовательных учреждений.

Использовались следующие диагностические методики:

- Методика диагностики социально-психологической адаптации (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда (адаптация Т.В. Снегиревой);

- Тест жизнестойкости С. Мадди (адаптация Д.А. Леонтьева);

- Методика изучения социальной идентичности (МИСИ) Л.Б. Шнейдер и В.В. Хрусталевой;

- Методика “Этническая идентичность” О.Л. Романовой;

- Тест “Кто Я?” (М. Кун, Т. Макпартленд; модификация В.В. Лазуриной).

Обработка эмпирических данных проводилась в программе SPSS 22, использовались: описательные статистики, сравнительный анализ групповых показателей с применением непараметрического U-критерия Манна-Уитни, ранговый корреляционный анализ Спирмена, факторный анализ» (Зимина, 2024, с. 40–42). Материалом для проведения эксплораторного факторного анализа стала матрица ранговых корреляций, а использование метода главных компонент позволило не делать предположений о характере распределения исходных данных (Кулаичев, 2006).

Результаты

Представленные ниже результаты были получены при выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) Е.П. Зиминой на тему «Особенности и проблемы формирования социальной идентичности у подростков-мигрантов» (Зимина, 2024).

В исследовании приняли участие две группы подростков:

«группа 1 – “подростки-индигены”, которую составили несовершеннолетние, проживающие в стране рождения и не имеющие опыта внешней миграции.

группа 2 – “подростки-мигранты”, которую составили несовершеннолетние, проживающие в настоящий момент за пределами страны рождения (г. Стамбул), в иноязычной социокультурной среде» (Екимова, Зимина, 2024, с. 412).

Показатели социально-психологической адаптации подростков двух групп оказались одинаково благоприятными: и подростки-индигены, и подростки-мигранты имели высокий уровень адаптированности, проявляли в целом позитивное отношение к себе и к другим. Среднегрупповые показатели социально-психологической адаптации в двух группах подростков достоверно не различались, как и уровни сформированности социальной идентичности, которые соответствовали статусу достигнутой идентичности.

Однако, как можно было предположить, уязвимым звеном в условиях миграции оказалась этническая идентичность (табл. 1): у подростков, проживающих в стране рождения, по сравнению с подростками-мигрантами, был более высокий уровень этнической идентичности, они лучше чувствовали принадлежность к своему народу и выше оценивали ее значимость. В свою очередь, подростки-мигранты при среднем уровне этнической идентичности имели низкий показатель этнической принадлежности, то есть не чувствовали себя принадлежащими к своей национальной общности.

Таблица 1 / Table 1

Показатели этнической идентичности подростков (N = 74) по группам

Indicators of adolescents’ ethnic identity (N = 74)

|

Параметры / Parameters

|

Индигены / Indigenous

(N = 35)

|

Мигранты / Migrants

(N = 39)

|

Uэмп /

Uemp

|

Ρ

|

|

Чувство принадлежности к своей этнической группе /

A sense of belonging to one's ethnic group

|

17,86

|

15,31

|

439

|

0,008**

|

|

Значимость этнической принадлежности /

The importance of ethnicity

|

24,57

|

21,92

|

505

|

0,05*

|

|

Оценка взаимоотношений этнического большинства и меньшинства /

Assessment of the relationship between the ethnic majority and the minority

|

22,03

|

19,92

|

490

|

0,037*

|

|

Общая этническая идентичность /

Common ethnic identity

|

64,46

|

57,15

|

434

|

0,007**

|

Примечание: * – уровень достоверности различий 0,05, ** – уровень достоверности различий 0,01. Uэмп – эмпирическое значение U критерия Манна-Уитни

Note: * – reliability of differences at the 0,05 level, ** – reliability of differences at the 0,01 level. Uemp – empirical value of the Man-Whitney U test

Заметно различались в сравниваемых группах также и профили личностной идентичности: в то время как в обеих группах подростков были одинаково хорошо развиты рефлексивное «Я» и социальное «Я», у подростков-индигенов превалировали характеристики деятельного «Я» и коммуникативного «Я», необходимые для активной социализации. В то же время в структуре личностной идентичности у подростков-мигрантов заметно усиливалось влияние ситуативного состояния идентичности как средства «гибкой адаптации» в поликультурной среде.

Таким образом, хотя сравнительный анализ не обнаружил у подростков-мигрантов ни явных признаков нарушений социально-психологической адаптации, ни проблем формирования социальной идентичности, у них имела место дефицитарность этнической идентичности и наблюдались трансформации личностной идентичности: снижение ее активно-деятельностной и коммуникативной составляющих.

Результаты корреляционного анализа параметров социально-психологической адаптации подростков и показателей социальной и личностной идентичности представлены в табл. 2.

Таблица 2 / Table 2

Взаимосвязь показателей социально-психологической адаптации и социальной идентичности подростков по группам

(N = 74)

Relationship between the psychological adaptation and social identity in adolescents (N = 74)

|

Параметры / Parameters

|

Индигены /

Indigenous

(N = 35)

|

Мигранты /

Migrants

(N = 39)

|

|

Уровень социальной идентичности / Social Identity

|

|

Дезадаптивность /

Disadaptation

|

–0,477**

|

–0,273

|

|

Неприятие других /

Rejection of others

|

–0,466**

|

–0,225

|

|

Эмоциональный комфорт /

Emotional comfort

|

0,161

|

0,360*

|

|

Эмоциональный дискомфорт /

Emotional discomfort

|

–0,506**

|

–0,385*

|

|

Внешний контроль /

External control

|

–0,360*

|

–0,421**

|

Примечание: * – корреляция значима на уровне 0,05 (двусторонняя), ** – корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя).

Note: * – correlation is significant at the 0,05 level (two-sided), ** – correlation is significant at the 0,01 level (two-sided).

Как можно увидеть, в группе подростков-индигенов присутствуют устойчивые отрицательные корреляционные взаимосвязи социальной идентичности и показателей психологической дезадаптации как на интегративном уровне, так и в эмоциональной сфере, и в сфере межличностных отношений. То есть развитие социальной идентичности активно способствует снижению у подростков-индигенов дезадаптивных проявлений. В то же время у подростков-мигрантов регуляторная функция социальной идентичности проявляется гораздо слабее: исключительно для стабилизации эмоциональных состояний и как противовес внешнему контролю.

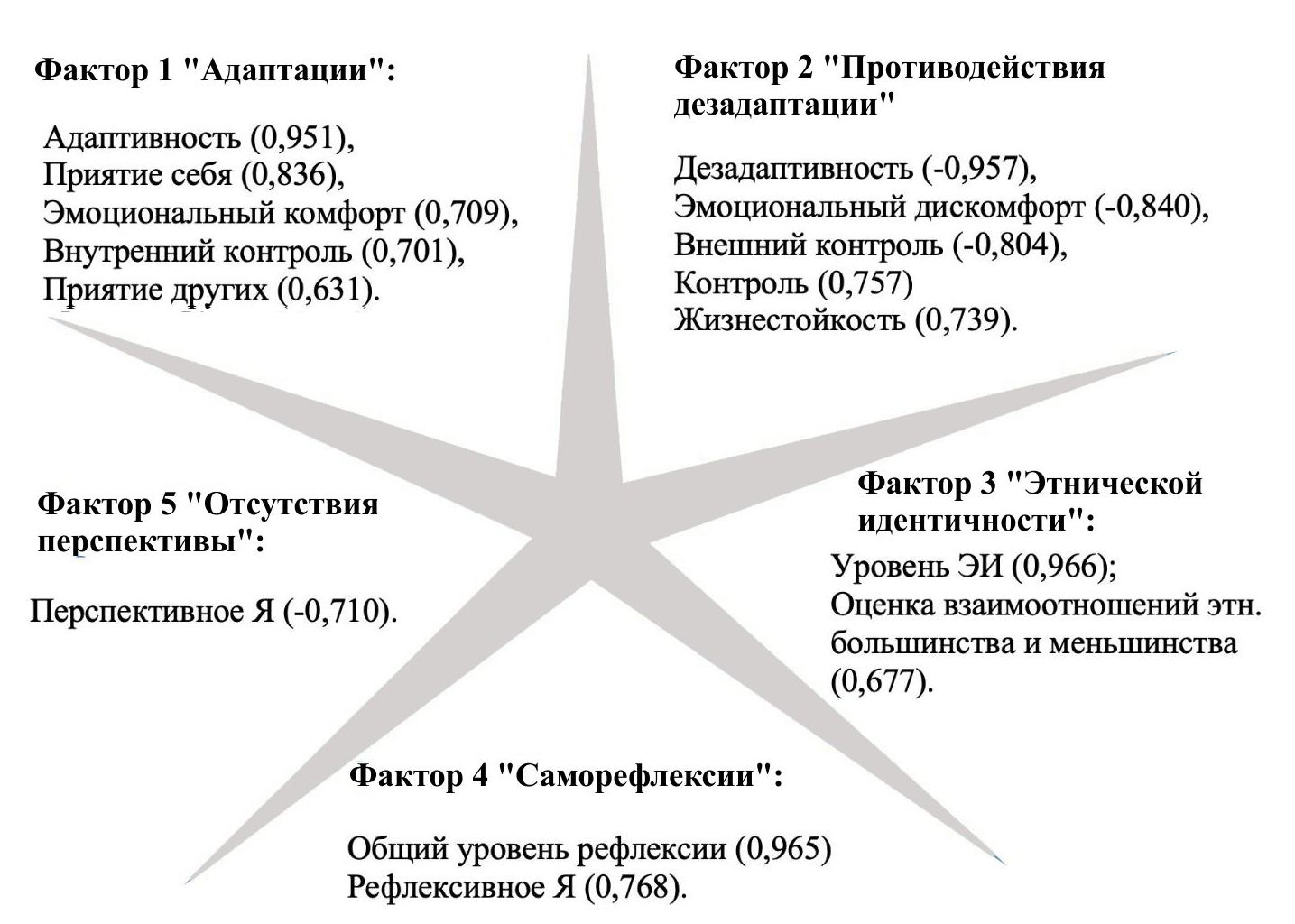

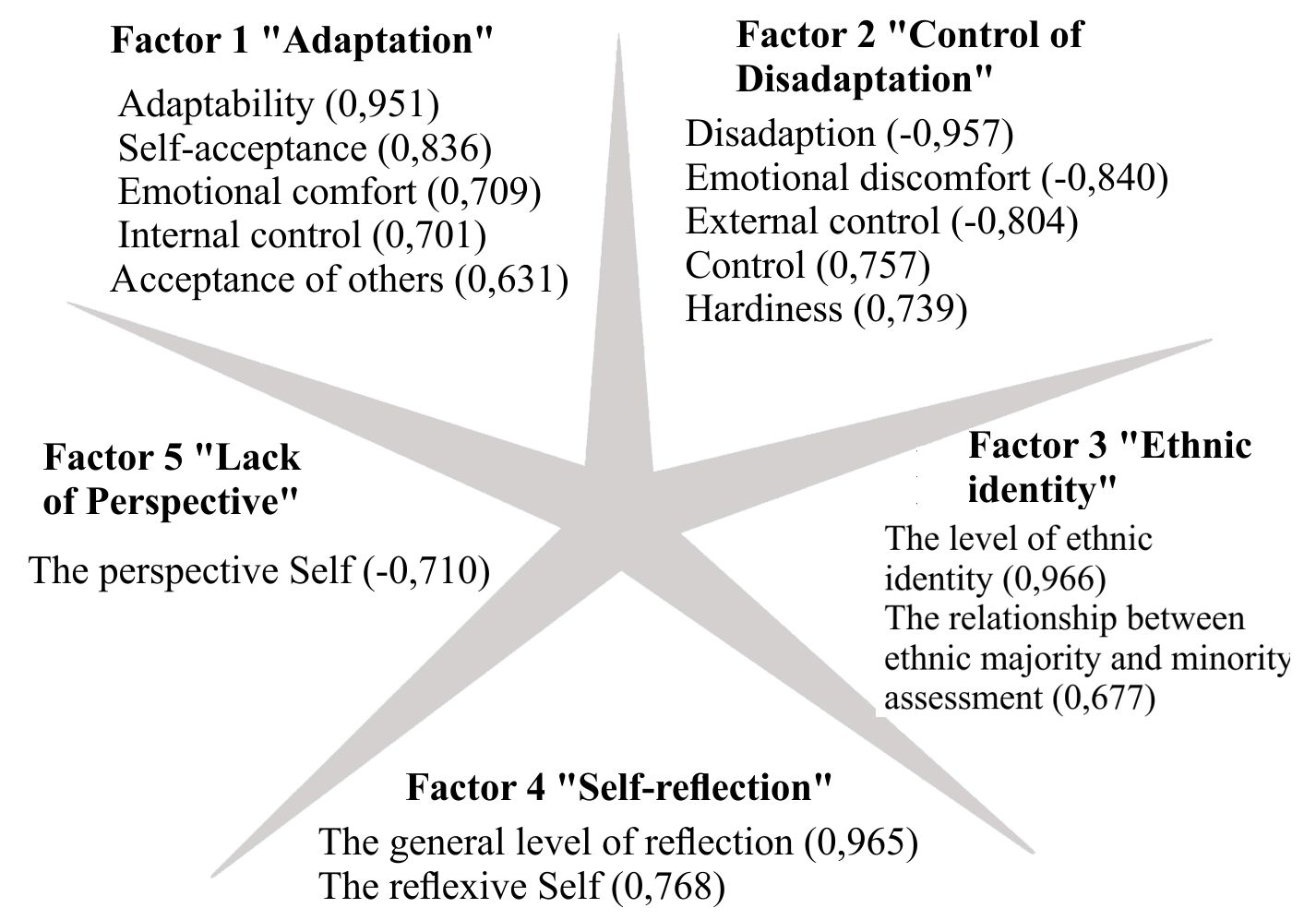

В целях системного представления результатов эмпирического исследования был проведен факторный анализ переменных с Vаrimax-вращением факторов. Факторные структуры функциональных систем социально-психологической адаптации подростков-индигенов и подростков-мигрантов представлены на рис. 1 и 2.

Факторный анализ данных подростков-индигенов позволил выделить пять факторов, объясненная совокупная дисперсия которых составила 54,32%. Самым мощным был Фактор 1 «Адаптации», который включал в себя следующие параметры: Адаптивность, Принятие себя, Эмоциональный комфорт, Внутренний контроль и Принятие других. То есть «ключом» к социально-психологической адаптации подростка-индигена является позиция принятия себя и других, что в сочетании с внутренним контролем поведения дает подростку чувство эмоционального комфорта.

Фактор 2 «Противодействия дезадаптации» (11,07% дисперсии) объединял параметры дезадаптации с отрицательной факторной нагрузкой: Дезадаптивность, Эмоциональный дискомфорт, Внешний контроль и шкалы жизнестойкости: Контроль и Жизнестойкость. То есть устойчивость к стресс-воздействиям и контроль над ситуацией успешно противостоят дезадаптивным тенденциям и ориентации на «внешнее управление» у подростков-индигенов.

Фактор 3 «Этнической идентичности» (10,60% дисперсии) включал общий уровень этнической идентичности и оценку взаимоотношений этнического большинства и меньшинства.

Рис. 1. Факторная структура функциональной системы социальной адаптации подростков-индигенов

Fig. 1. The factor structure of indigenous adolescents’ functional system of social adaptation

Фактор 4 «Саморефлексии» (7,61% дисперсии) объединил Общий уровень рефлексии и Рефлексивное Я, что свидетельствует об активном формировании у подростков «самосознающего Я».

Фактор 5 «Отсутствия перспективы» (4,82% дисперсии) обладал незначительной мощностью и включал единственную характеристику личностной идентичности с отрицательной факторной нагрузкой – Перспективное Я. Дефицитарность перспективного Я оказалась зоной неблагополучия в структуре идентичности подростка-индигена.

В целом функциональную систему социально-психологической адаптации подростков-индигенов можно определить как устойчивую и целостную: фактор Адаптации является самым мощным, а дезадаптивные тенденции успешно блокируются, причем этническая идентичность является компонентом общей адаптационной структуры, а рефлексия и саморефлексия обеспечивают необходимую осознанность. Слабым звеном системы является Перспективное Я, что указывает на необходимость целенаправленного формирования у подростков перспективы личностного развития.

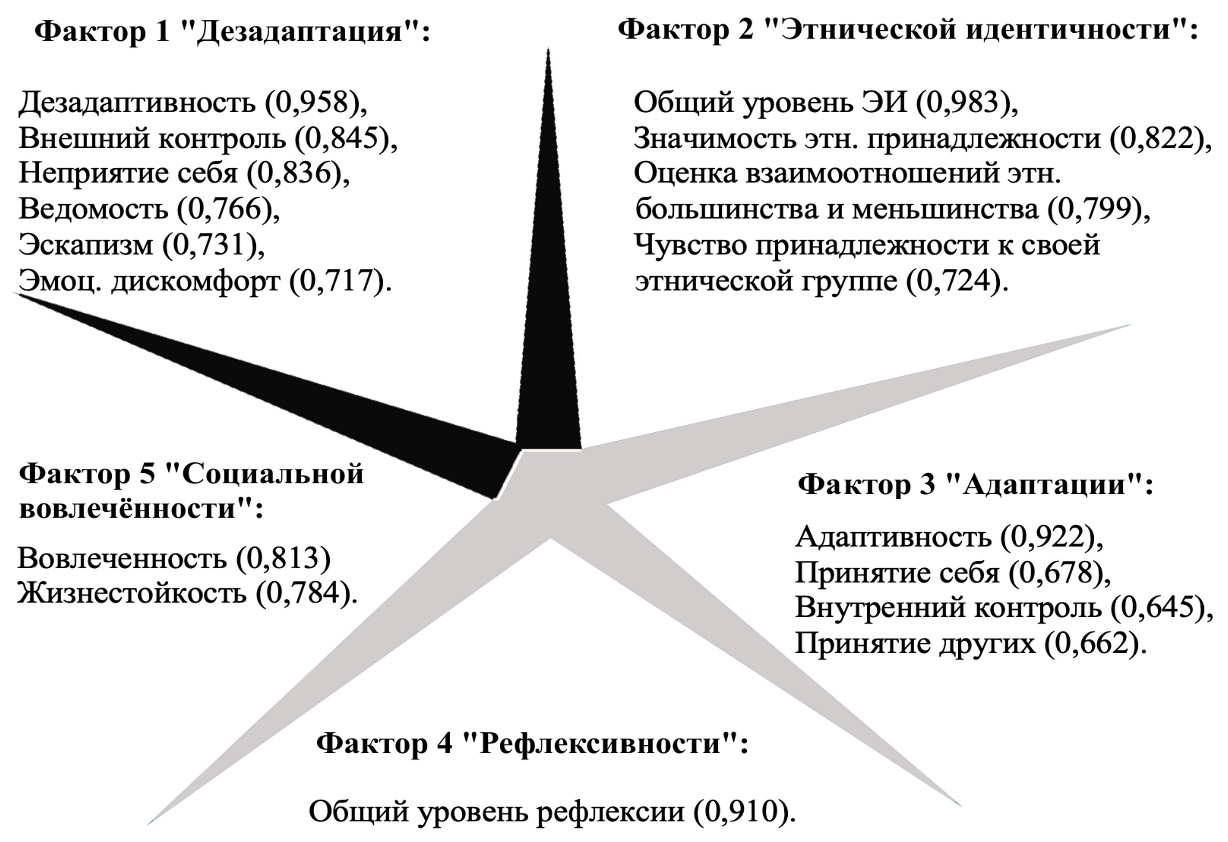

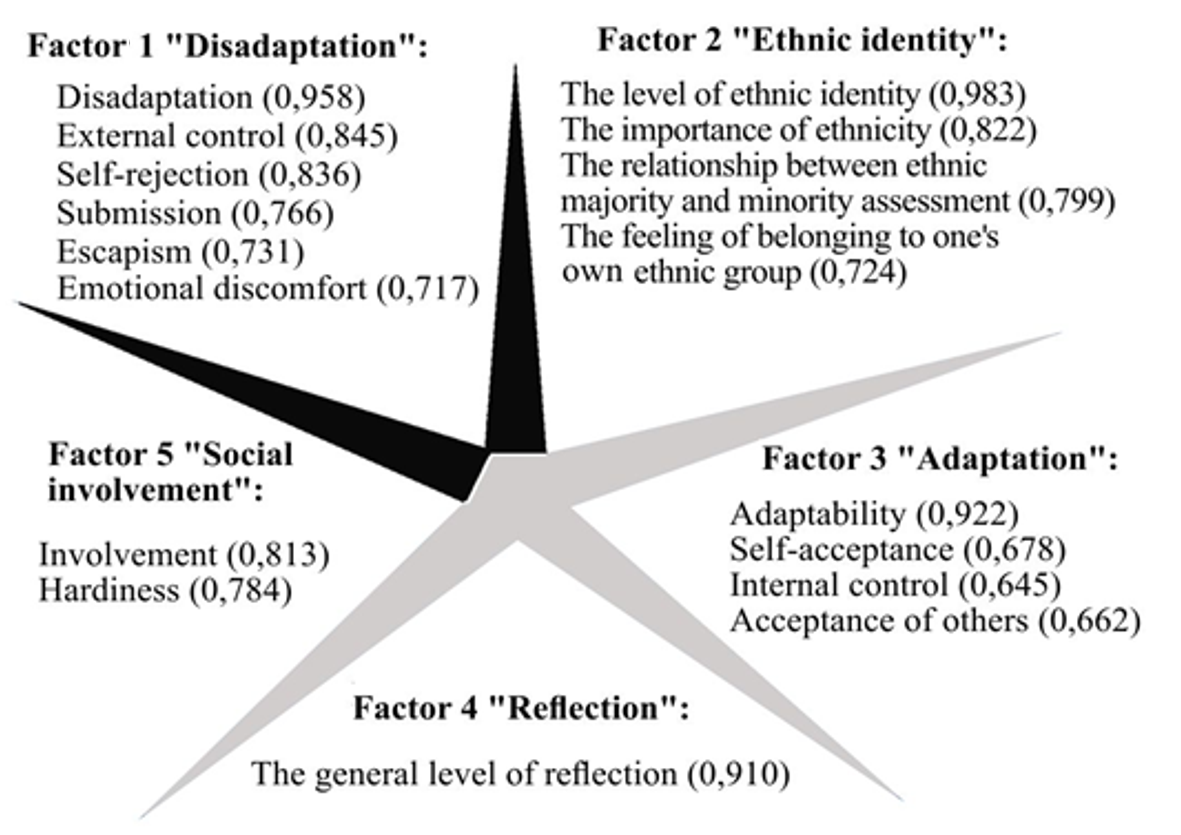

Рис. 2. Факторная структура функциональной системы социальной адаптации подростков-мигрантов

Fig. 2. The factor structure of migrant adolescents’ functional system of social adaptation

Факторный анализ данных подростков-мигрантов позволил также выделить пять факторов, объясненная совокупная дисперсия которых составила 52,32%. Самым мощным (23,29% дисперсии) в этой группе оказался Фактор 1 «Дезадаптации», который включал в себя параметры социально-психологической дезадаптации: Дезадаптивность, Внешний контроль, Неприятие себя, Ведомость, Эскапизм и Эмоциональный дискомфорт. То есть социально-психологическая дезадаптированность подростка-мигранта в сочетании с внешним контролем и подчинением являются для него источником эмоционального дискомфорта, неприятия себя и стремления «бежать из ситуации» (Эскапизм).

Фактор 2 «Этнической идентичности» (12,0% дисперсии) включал в себя практически все параметры этнической идентичности: Общий уровень, Значимость этнической принадлежности, Оценку взаимоотношений этнического большинства и меньшинства и Чувство принадлежности к своей этнической группе. То есть этническая идентичность, несмотря на дефицитарность, служит для подростка-мигранта опорой и противовесом мощным дезадаптивным тенденциям.

Фактор 3 «Адаптации» (8,5% дисперсии) объединял Адаптивность, Принятие себя, Внутренний контроль и Принятие других. Этот фактор идентичен фактору 1 в структуре социальной адаптации подростков-индигенов, однако обладает гораздо меньшей мощностью и лишен эмоциональной составляющей адаптации (Эмоциональный комфорт).

Фактор 4 «Рефлексивности» (6,5% дисперсии) оказался довольно «слабым» и включал только Общий уровень рефлексии без рефлексивного, самосознающего Я.

Фактор 5 «Социальной вовлеченности» был самым незначительным (3,5% дисперсии), объединяя Вовлеченность и Общий уровень жизнестойкости. То есть способность выдерживать стрессовые нагрузки у подростков-мигрантов обеспечивалась не за счет собственного контроля над ситуацией, как у подростков-индигенов, а благодаря активной включенности в нее.

В целом систему функциональных связей социально-психологической адаптации подростков-мигрантов можно назвать дезадаптивно-расщепленной: самым мощным, доминантным фактором в которой является фактор дезадаптации, противодействие ему в системе обеспечивают этническая идентичность, адаптивность без ее эмоциональной составляющей и в меньшей степени – способность к рефлексии и вовлеченность в ситуацию (Зимина, 2024).

Обсуждение результатов

Как можно заметить, результаты проведенного нами исследования оказались неоднозначными. С одной стороны, по основным диагностическим критериям социально-психологической адаптации подростки, проживающие в стране рождения, и подростки, находящиеся в ситуации миграции, практически не различались. То есть полученные нами на этапе сравнительного исследования результаты свидетельствуют не в пользу основной гипотезы.

Это можно объяснить, на наш взгляд, эквивалентностью групп: ограничениями по возрасту, общей этнической принадлежностью респондентов, проживающих в современных мегаполисах в благоприятных социально-экономических условиях семейной среды, обучающихся по аналогичным образовательным программам на родном языке и др., а также тем, что все семьи подростков-мигрантов находились в стране иммиграции больше года, то есть прошли этап адаптации.

В то же время структурно-функциональный анализ взаимосвязей социально-психологической адаптации и характеристик идентичности подростков из двух сравниваемых групп позволил обнаружить негативные внутренние трансформации и дезадаптивные тенденции в функциональной системе психики подростка в условиях миграции. Необходимость подстройки под противоречивые внешние требования и социокультурные условия при слабой опоре на структуру собственной этнической идентичности (а), преимущественно ситуационная, внешняя обусловленность поведенческих реакций (б) и ограниченные возможности управления ситуацией (в) становятся причиной скрытой функциональной социальной дезадаптации, эмоционального дискомфорта и неприятия подростками-мигрантами как себя, так и других. Таким образом, можно говорить о подтверждении первой гипотезы исследования на уровне факторной модели. Вторая гипотеза – о трансформациях структуры идентичности подростка в условиях миграции – получила подтверждение на обоих этапах исследования.

Полученные нами результаты во многом согласуются с результатами аналогичных исследований в отношении необходимости поддержания у подростка-мигранта чувства этнической принадлежности и сохранения связей с культурой страны происхождения (Baumert, 2024; De Lise, Luyckx, Crocetti, 2024; Phinney, 2022). Однако в целом ряде исследований установлено, что доминирование этнической идентичности может стать препятствием для адаптации молодых людей в принимающей стране (Karataş, 2023; Meca, 2025; Stoessel, Titzmann, Silbereisen, 2014). Ближе всего позиция нашего исследования к идеям бикультурального и поликультурального подходов к анализу психологических последствий миграционных процессов, ориентированного на стратегии и возможности эффективного развития личности в динамически трансформирующейся социальной среде (Мурсалыева, 2023; Anagnostopoulos, Vlassopoulos, Lazaratou, 2006; Arias Cubas, Jamal Al-deen, Mansouri, 2023; Baumert, 2024; Bradatan, Popan, Melton, 2010 и др.).

Заключение

Обобщая полученные результаты, хотелось бы подчеркнуть необходимость и значение дальнейших исследований проблем адаптации молодых мигрантов к условиям новой социокультурной среды не только в узком контексте формирующейся идентичности и личности, но и на уровне микро-, мезо- и макротрансформаций динамично изменяющегося «транскультурного», «мультинационального» социального пространства жизни современного человека.

Именно эти характеристики современного социума все больше определяют условия формирования и трансформаций психологических новообразований на всех этапах личностного развития взрослеющего человека. Проблемной же зоной формирования социальной и этнической идентичности является необходимость соблюдения между ними устойчивого динамического баланса, что удается далеко не всем подросткам-мигрантам и требует выработки оптимальной стратегии построения идентичности.

В нашем исследовании было установлено, что внешне успешное решение задач социально-психологической адаптации подростка-мигранта не является гарантией его внутреннего благополучия. В то время как у подростка-индигена функциональная система социальной адаптации является устойчивой и целостной, система социально-психологической адаптации подростка-мигранта остается дезадаптивно-расщепленной.

Таким образом, первая гипотеза исследования была подтверждена на уровне функциональной модели, а вторая гипотеза (специфическая социальная ситуация развития – мультикультурные условия социализации – является причиной неблагоприятных трансформаций этнической и личностной идентичности подростков-мигрантов) подтвердилась на обоих этапах исследования.

Мы видим перспективу продолжения работы в расширении качественных и количественных характеристик выборки и в дополнении диагностического инструментария методами исследования социально-психологических условий адаптации подростков в условиях миграции. Необходимо отметить, что теория культурно-исторического развития психики и культурно-деятельностная парадигма отечественной психологии являются глубокой и надежной основой для организации аналитических и эмпирических исследований, что позволяет выйти из узкопрагматических рамок экспериментального дизайна. В свою очередь, использование системных моделей, наполненных конкретным психологическим содержанием, может стать альтернативой бесконечному множеству эклектичных математико-статистических конструктов, лишенных зачастую какого-либо научного смысла.

Ограничения. Исследование имеет ограничения с точки зрения выборки и использованных методов, а также лимитировано территориально. В целях обеспечения надежности полученных результатов в небольшую по объему выборку вошли подростки только одной этнической группы с общим социально-экономическим статусом. Методологические ограничения касаются дизайна исследования: оно имело не лонгитюдный, а срезовый характер, что ограничивает возможности причинно-следственной интерпретации результатов.

Limitations. Possible issues in generalization of results include limitations of the sample and the methods, as well as geographical limits. In order to ensure the reliability of the results obtained, the small sample included adolescents of only one ethnic group living in megapolises in prosperous families with a good socio-economic status. Methodological limitations relate to the design of the study: it was not longitudinal, but cross-sectional, which limits the possibilities of causal interpretation of the results.