Введение

Как известно, история не терпит сослагательного наклонения, однако анализ вариантов возможного – осмысленных и артикулированных – помогает строить будущее. Исследовательские интересы Михаила Юрьевича Кондратьева обошли области, связанные с цифровым общением или виртуальной реальностью: новаторская проблематика приходила к нему из актуальной «контактной реальности», как, например, психология дорожного движения (Кондратьев, Кочетова, 2012). Кроме того, лишь в последние годы цифровая коммуникация стала разворачиваться таким образом, что для ее изучения остро актуальными оказываются положения классиков советской психологии (стратометрической теории А.В. Петровского (Петровский, 1976), теории психического развития и возрастной периодизации Д.Б. Эльконина (Эльконин, 1989) и др.), которые Михаил Юрьевич развивал в своих работах. Гипотезы о том, что заинтересовало бы М.Ю. Кондратьева, если бы в настоящее время он продолжал исследования, весьма условны, однако возможно предположить, что он не смог бы пройти мимо общения подростков на цифровой социальной платформе ТикТок.

Следуя логике многогранности исследовательской работы Михаила Юрьевича, в фокусе анализа данной статьи находятся три идеи, в разные годы обсуждаемые в его научных работах, которые будут проверены на теоретический потенциал в отношении осмысления психологического содержания коммуникации подростков на цифровой коммуникативной платформе ТикТок: (1) игра как сохраняющийся вид ведущей деятельности у подростков (при смене ведущего вида) (Кондратьев, 1997), (2) авторитет в контексте межличностной коммуникации и группового развития подростков (Кондратьев, 1987; Кондратьев, Кондратьев, 2007); (3) монодеятельность как характеристика условий существования некоторых подростковых групп (Кондратьев, 2006).

Цель статьи – на эмпирическом материале русскоязычного сегмента цифрового социального медиа ТикТок доказать наличие активности подростковой группы на данном ресурсе и обсудить использование теоретических схем, предложенных М.Ю. Кондратьевым, о роли игры, авторитета и взросления подростков в условиях моноструктурированности подростковой группы, с опорой на специфику цифровой коммуникации ТикТок.

ТикТок в психологических исследованиях

На протяжении последних лет в разных психологических исследованиях подчеркивается, что социальная платформа ТикТок – наиболее популярный цифровой ресурс у молодежи и подростков (высокое число скачиваний приложения для просмотра на телефоне, значительный сегмент молодежи в аудитории) (Cervi et al., 2021; Dankowska-Kosman, 2021; Zenone, 2021).

С точки зрения описания самого ресурса ТикТок – это цифровая социальная платформа и цифровое социальное медиа (не социальная сеть, поскольку не обладает всеми признаками социальной сети, где ставка – на межличностные отношения и сети «друзей», как, например, цифровая социальная сеть «ВКонтакте») (Щербакова, 2020). Содержанием деятельности пользователей медиа является потребление и обмен короткими видео (с возможной монетизацией успеха) (Ling et al., 2022), а видео ТикТок ранее представляли музыкальные ролики, сейчас же – тематически разнообразные (Regasa, Ettisa, 2023).

Популярность ТикТок обусловлена спецификой цифровой реальности, которая создается на платформе. В этой реальности пользователь существует в формате активной или пассивной стратегии. Пассивная стратегия предполагает, что, заходя на «территорию ТикТок», пользователь просматривает видео, которые его заинтересовали, а алгоритмы ТикТок находят и предлагают к просмотру нечто похожее (Rodriguez, Zhao, 2024). Получается, что пользователь оказывается в искусственно сконструированном мире («эхо-камере»), подогнанном под предпочтения пользователя на основании предыдущего опыта просмотра (нет необходимости сравнивать, искать, алгоритмы ТикТок решают за пользователя, что показать) (Foster, Ellis, 2024). Включенность пользователя в этот искусственный мир подтверждается не только просмотрами видео, но и «лайками», репостами, комментированием просмотренного контента.

Активная стратегия предполагает создание и размещение собственных видео в ожидании того, что кто-то захочет их просмотреть, одобрить («лайкнуть»), прокомментировать или переслать (сделать репост). При создании аккаунта на ТикТок будущего тиктокера инструктируют (на основе алгоритмов ТикТок), разъясняя, какими должны быть видео, чтобы они были приняты и признаны аудиторией: а именно, короткими и «сцепленными» через хештеги с уже существующим контентом (Dankowska-Kosman, 2021). Фактически алгоритмы ТикТок артикулируют дилемму-вызов: необходимо создать уникальный видеоконтент, подражая другим, чтобы потом другие пользователи подражали созданному видео (необходимо создать «вирусное видео») (Ling et al., 2022).

В случае ТикТок опасения о психических перегрузках и интернет-зависимости становятся ведущими темами в области психического здоровья подростков именно из-за существования пользователей в комфортном мире предпочтений (существование внутри «эхо-камеры») (Akyil, Oral, 2024; Conte et al., 2024; Montag et al., 2021; Zheluk et al., 2022; Virós-Martín et al., 2024). Другая проблема – возможность влияния и контроля пользователей платформы через алгоритмы ТикТок, особенно в контексте того, что ТикТок – первая незападная (китайская) цифровая платформа, к проблемам сохранения психического здоровья присоединяются политические опасения (Gray, 2021).

С другой стороны, «креатив» ТикТока был высоко оценен и подхвачен педагогами, использующими данный ресурс как методическую площадку для продвижения учебных материалов (Jacobs et al., 2025; Lamimi et al., 2024). Видео ТикТок стали рассматриваться в контексте самовыражения, творчества, личностного развития, удовлетворения потребностей (в аффилиации, в признании и т.п.), укрепления самопонимания и самооценки (Foster, Ellis, 2024; Risalah, Rina, 2024).

Как и другие известные цифровые социальные сети, цифровая социальная платформа для обмена видео ТикТок оказалась информативной площадкой для изучения цифрового поведения пользователей, при этом – уникальной в контексте психологического содержания. Ее уникальность сосредоточена на проблеме подражания (действия по правилам), по образцу, которая в психологии и философии означается термином «мимесис» (Когаловский, 2022; Хорошилов, 2014). Мимесис не просто повторение, а система отношений с миром, когда копирование как бы преодолевает конечность существования, непрерывно воспроизводя образ-образец (Хорошилов, 2014).

В психологии более распространенным является термин «подражание», при этом подражание – один из механизмов социализации, способ вхождения в культуру. Д.А. Хорошилов представляет концепции Г. Тарда и А. Бандуры как наиболее «заточенные» на анализ подражания, а «нарративную психологию» связывает с подражанием через «выражение» (рассказ, нарратив и есть мимесис – подражание и выражение истории самой жизни) (Хорошилов, 2014).

Алгоритмы ТикТок предлагают творить через мимесис – использовать образцы для подражания, придумывая (творя) и подражая непрерывно и одновременно, что реконструирует дискурс игры.

Ставка на мимесис раскрывается в рекомендациях ТикТок посредством установки «действовать по правилам»: в рекомендациях на сайте подробно описываются правила создания успешного продукта (вирусного видео) в формате решения учебной задачи (постановка цели, планирование, поэтапная реализация и т.д.), а также происходит обучение управлением «подписчиками» (Создание аккаунта, 2025). Умение учиться – самостоятельно, вне прямой педагогической поддержки – является одной из центральных тем российской психологии обучения (Цукерман, 1996; Сиднева, 2017). ТикТок призывает тиктокеров учиться на «материале жизни», предлагая инструкцию и оценивая результат (достижение стадии «вирусного продукта»), словно воссоздавая пространство квазипедагогической лаборатории.

Другая психологически значимая стратегия выстраивания отношений на ТикТок – ставка на развлечение, когда мотивация вовлеченности в контент обусловлена удовольствием от погружения в ожидаемый, искомый материал (алгоритмы ТикТок ищут и предлагают то, что соответствует предыдущим запросам и реакциям).

Таким образом, к психологически значимым характеристикам в использовании социального медиа ТикТок возможно отнести следующие:

• потребность в аффилиации, что типично для включенности в цифровую виртуальную коммуникацию (у ТикТока большой сегмент именно молодежной аудитории);

• средство развлечения и существование в «эхо-камере», локальном пространстве, построенном «по запросу» (создание псевдозащитного пространства идентичности);

• игра и мимесис (активное включение в создание «вирусного видео» или пассивная поддержка просмотрами, репостами и «лайками» видеоконтента – игра и экспериментирование);

• обучение эффективности в цифровых социальных отношениях через действия «по правилам» (подготовка «цифрового продукта») и управление «подписчиками» (обучение и саморазвитие в цифровой социальной среде).

Признавая актуальность изучения данной цифровой коммуникативной площадки, включая психологические аспекты, необходимо отметить, что эмпирических исследований об особенностях существования русскоязычного сегмента ТикТок крайне мало, а существующие не рассматривают ТикТок нейтрально и тем более с позитивной стороны, называют его «социальной сетью», несмотря на базовые противоречия с психологическим пониманием, что есть социальная сеть, поскольку ТикТок связывает не «друзей», не людей, объединенных межличностными отношениями, а ситуативно – некую группу, по меткой характеристике исследователей, с близкими «эстетическими пристрастиями» (Zulli, Zulli 2022).

Кроме того, повторяя за зарубежными исследователями тезис о популярности ТикТок у подростков, в настоящее время российские психологи ограничены в конкретизации общей установки, затрудняются разъяснить на русскоязычном материале, что же привносят подростки-тиктокеры в жизнь данного цифрового ресурса.

Методы

В данном исследовании предполагается использовать эмпирический материал, полученный с русскоязычного сегмента платформы ТикТок, для проверки на его основе актуальности идей, над которыми работал М.Ю. Кондратьев – существование игры в изучаемом цифровом коммуникативном поле, возможную идентификацию авторитетного лица в цифровой коммуникации и поиск признаков монодеятельности при погружении подростка в цифровую среду ТикТок.

В качестве метода сбора и анализа эмпирики использовался праксиметрический метод – метод анализа продуктов деятельности, а именно – видео, которые на социальной платформе ТикТок получили максимальные показатели признания (просмотры, «лайки», репосты, комментарии). Эмпирика для анализа собиралась следующим образом. Для идентификации сферы активности подростков-тиктокеров было принято решение использовать архивные материалы ТикТок (с 2018 по 2021 годы), поскольку после начала специальной военной операции (СВО) компания ByteDance, владеющая ТикТок, ограничила загрузки на платформу нового контента, а также запуск прямых трансляций на территории Российской Федерации из-за опасения нарушений российского законодательства. В результате тиктокеры для размещения собственного видео и просмотра нового контента использовали VPN (Virtual Private Network), технологию, позволяющую обходить блокировки, что повлияло на аудиторию ресурса.

Для идентификации русскоязычного контента использовался автоматический поиск (при помощи программного обеспечения), включающий несколько этапов. Сначала извлекался контент, связанный в хештегах с кириллицей, далее в «ручном режиме» (методами интерпретативной лингвистики) были идентифицированы 244 хештега об общественно-культурной и политической жизни Российской Федерации. На основании данных хештегов извлекался необходимый эмпирический материал (видео и их метаданные – время создания, количество просмотров, лайков, репостов, комментариев и т.п.). Таким образом, была создана коллекция видеотекстов: 2520 видео, 244 хэштега (#допинг (в спорте) (230 видео), #Олимпиада (в Токио) (194 видео), #Россия (188 видео), #русский (188 видео), #русский язык (203 видео), #театр (99 видео), #кино (79 видео), #живопись (122 видео), #сказки (108 видео), #литература (137 видео), #песни и танцы (97 видео) и др.).

Из общей коллекции на основании метаданных идентифицировались «вирусные видео» – 215 видео. Для этого использовались средние и показатели стандартного отклонения по всем четырем позициям: просмотры, одобрения («лайки»), пересылки («репосты») и комментарии. К «вирусным» были отнесены видео с показателями выше среднего в группе по всем указанным позициям, 9% от общего объема изучаемой коллекции видео.

«Вирусные видео» были закодированы при помощи классификатора, в том числе у них были определены темы вне хештега. В результате была получена совокупность «вирусных видео» с тематической разметкой и кодами, раскрывающими конструктивные и психологические особенности данного мультимодального контента.

Поскольку ТикТок создавался как площадка обмена короткими музыкальными роликами, как площадка для развлечения, в процессе анализа предполагалось выяснить новые тематические координаты русскоязычного сегмента ТикТок, а также получить ответы на следующие исследовательские вопросы:

• представляют ли «вирусные видео» интересы подростковой аудитории (насколько вероятно участие подростков в создании вирусных видео);

• какие подростковые тематики связаны с эстетикой ТикТок (отражают игровые подражания и т.п.), а также поддерживают мимесис в контексте отражения актуальных переживаний подростков;

• какие особенности цифровых социальных отношений подростков возможно идентифицировать и охарактеризовать с опорой на теоретические схемы, используемые М.Ю. Кондратьевым об игре, авторитете и моноструктурированности с опорой на материалы цифровой коммуникативной площадки ТикТок.

Таким образом, на уровне интеграции полученной эмпирики и теоретического анализа с опорой на работы М.Ю. Кондратьева планировалось выяснить, в каких аспектах подростками на цифровой коммуникативной площадке ТикТок используется игра, кто может выполнять функции авторитета в условиях цифровой коммуникации, существуют ли признаки монодеятельности и моноструктурированности подростковой группы в процессе потребления и/или обмена видео в данной цифровой среде.

Результаты

Стратегия, согласно которой исследование строится не на опросах, а на анализе продуктов деятельности – видео с цифровой платформы, предполагает идентифицировать пользователей ТикТок сугубо по их «следам». В данном случае следы, указывающие на характеристики аудитории – это тематика видео в сочетании с метаданными (просмотрами, «лайками», репостами, комментариями). Интерпретируя тематику видео с точки зрения интересов аудитории, например, принимая за эталон круг интересов подростков, возможно предположить с большой долей вероятности наличие в общей аудитории подросткового сегмента, особенно если речь идет о вирусном видео. Вирусность видео (сбор более ста тысяч «лайков» за короткий срок, в перспективе – миллионные просмотры и поддержка) раскрывает психологические аспекты феномена цифровой коммуникации: просмотры и «лайки» указывают на зоны интереса участников коммуникации, создают координаты в создании нового содержания общения.

Среднее число просмотров у анализируемых «вирусных видео» – 33997093 (около трех с половиной миллионов на видео), «лайков» – 2125162 (более двух миллионов на видео), репостов – 69877 (чуть менее семидесяти тысяч), комментариев – 25230 (более двадцати пяти тысяч).

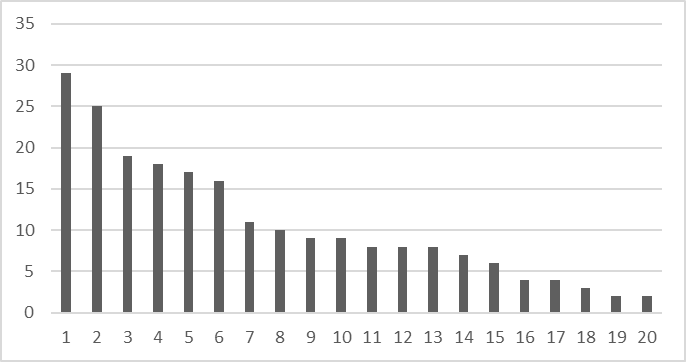

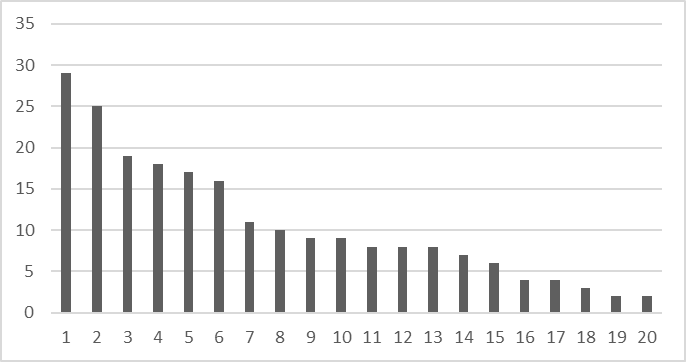

Какие тематики видео оказались наиболее популярными у пользователей русскоязычного сегмента ТикТок? Согласно рисунку, двадцать тематических групп вирусных видео объединили весьма разнородные интересы тиктокеров (см. рисунок).

Рис.

Рис. Показатели популярности тематик вирусных видео ТикТок (215 видео): по оси ординат – абсолютная частотность; по оси абсцисс: 1 – О В.В. Путине; 2 – Школа и экзамены; 3 – Символы-мотиваторы; 4 – Об отношениях; 5 – Приколы и хайп; 6 – О языках; 7 – Питомцы; 8 – Испытания и тренировки; 9 – Мужская работа; 10 – Персоны; 11 – СССР и история; 12 – Россия и русские; 13 – Спорт; 14 – Повтори-ТикТок; 15 – Оппозиция; 16 – Природа; 17 – Тело; 18 – О Китае; 19 – Новороссия и Крым; 20 – О В.А. Зеленском

Fig. Popularity of viral video topics on TikTok (215 videos): Along the ordinate axis – absolute frequency; along the abscissa axis: 1 – About Putin; 2 – School and exams; 3 – Motivating symbols; 4 – About relationships; 5 – Jokes and hype; 6 – About languages; 7 – Pets; 8 – Tests and training; 9 – Men’s work; 10 – Persons; 11 – USSR and history; 12 – Russia and Russians; 13 – Sports; 14 – Repeat-TikTok; 15 – Opposition; 16 – Nature; 17 – Body; 18 – About China; 19 – Novorossiya and Crimea; 20 – About Zelensky

Все темы в «возрастной логике» возможно разделить на три группы: очевидно «подростковую» (например, «Школа и экзамены», «Повтори-ТикТок»), вероятно «подростковую» (например, «О языках», «Тело»), а также группы смешанного типа, которые могли в той или иной форме вовлечь подростков (например, «СССР и история», «Мужская работа»). С точки зрения объема, «весомости популярности» каждое десятое вирусное видео было о Президенте Российской Федерации или о школьных проблемах, включая экзамены. В среднюю группу по популярности (каждое двадцатое) вошли видеомотиваторы, видео об отношениях (дружбе, любви), видео с приколами, видео о языках, о питомцах и о тренировках/испытаниях. Подростковые и молодежные видеотеатрализации («Повтори-ТикТок»), как и эксперименты с телом (как наносить макияж, тату и т.п.), хоть и пробились в группу вирусных видео, однако их количество оказалось невелико (например, «Повтори-ТикТок» – всего 6 видео, 3% от общего объема выборки).

Тематический анализ вирусного контента на российском сегменте подтверждает существенный вклад в наполнение ТикТока контентом со стороны молодежи, включая подростков, которые до СВО постоянно выкладывали и просматривали видео, например, посвященные школьным проблемам (преимущественно – экзаменам), что повлияло на состав вирусного видео русскоязычного ТикТока.

Молодежный и подростковый игровой компонент, включая предложения поиграть в «повторюшки», внедрен также в другие по тематике видео – о языках, о приколах.

Что касается «политически ориентированного видео» (о президенте, истории и т.д.), оно строится на лозунговом принципе, с долей юмора и по принципу душевных «школьных нарративов». В совокупности создается обобщенный образ вирусного видео ТикТок – как продукта жизнеутверждающей молодежной культуры, где голос (образ мира) подростков имеет отчетливые и характерные подростковые черты.

Обсуждение

Доказав на основе содержания русскоязычного сегмента ТикТок наличие у данного цифрового социального медиа подростковой аудитории, рассмотрим теоретические схемы, которые могли бы лучшим образом понять новые цифровые условия социализации подростков. Схематизация и упрощение психологических аспектов цифровых социальных площадок до обсуждения проблем зависимостей не выдерживает критики: если современные подростки выбирают данный ресурс для общения, современным исследователям необходимо разносторонне анализировать новые коммуникативные пространства, детализируя возможные негативные и позитивные следствия.

Игра в коммуникативном пространстве ТикТок

Роли игры в подростковом возрасте М.Ю. Кондратьев рассмотрел в статье «Типологические особенности психосоциального развития подростков» (Кондратьев, 1997). Ключевая идея статьи в отношении игры заключается в том, что при «застревании» на предыдущих этапах развития в контексте ведущей деятельности (фактически – «застревание в ведущей деятельности», соответствующей предыдущим возрастным этапам (по Д.Б. Эльконину)) на второй план отодвигается интимно-личное общение, которое не может быть выстроено на основе игровых правил. Зацикленность подростка на игровой деятельности (игра не была должным образом отыграна на предыдущем возрастном этапе), по мнению М.Ю. Кондратьева, мешает становлению интимно-личного общения со сверстниками и взрослыми, угнетает учебно-профессиональную деятельность, блокирует психосоциальное развитие.

В то же время, подчеркивает М.Ю. Кондратьев, игра у подростков занимает заметное место, хотя и теряет свою самоценность, приобретая соревновательно-конкурентный характер и выступая «в качестве способа статусного становления и повышения престижа подростка прежде всего в группе сверстников» (Кондратьев, 1997).

ТикТок «на входе» задает правила игры, форматируя игровое пространство по лекалам «нормативного подростничества», а именно – как пространство игры, конкуренции, стремления к выигрышу. Однако ТикТок – не социальная сеть, в нем нет ставки на интимно-личное общение, игра в данном цифровом коммуникативном пространстве – вид совместной деятельности, производящей удовольствие, ощущение победы и/или проигрыша (если видео подростка не оказалось популярным).

Ориентация ТикТок на мимесис в создании контента более согласуется с опорой на навыки пользователя, сформированные учебной деятельностью. В том случае, если у тиктокера есть проблемы со сформированностью учебной деятельности, цифровая платформа пытается компенсировать «недоразвитие» пользователей своими программами обучения.

Миметические правила и практики ТикТок, поддержанные алгоритмами, возможно описать на трех уровнях:

• на уровне творчества тиктокеров, реализующих рекомендации платформы по подражанию на основе креативных репликаций (креативные формы повторений) / уровень (креативного) подражания;

• на уровне алгоритмов платформы, подающих видеоконтент, релевантный запросу, формирующий «эхо-камеры», воспроизводящих исключительно «желаемую реальность» / уровень воспроизведения;

• на уровне рефлексии общественного самочувствия при помощи анализа цифровых инструментов популярности (просмотры, репосты, «лайки» и т.д.), которые позволяют пользователям выразить самоощущение, согласующееся с внутренней картиной мира / уровень выражения.

Таким образом, игровой характер ТикТок, согласно интерпретациям М.Ю. Кондратьева, может расцениваться как релевантный задачам подросткового возраста (как способ статусного становления), за исключением тех случаев, когда подросток по каким-либо причинам злоупотребляет временем в потреблении контента, принимая позицию оценивающего зрителя, и оказывается погруженным в информационный феномен «эхо-камера».

В примерах русскоязычного сегмента ТикТок подростковый и игровой характер наиболее очевидно просматривается в вирусных видео с репликациями ТикТок (3%), а также в миметических практиках воспроизведения, когда алгоритм «подсказывает» подростку, как снять «вирусное видео» (13%, 29 вирусных видео о школьной жизни).

Именно позиционирование ТикТок как цифрового социального медиа, не претендующего на функции социальной сети, позволяет (за исключением случаев провала в «эхо-камеры») играть без претензии на замещение интимно-личных отношений. Игра здесь – не видимость «жизненного мира», а площадка для развлечений, где у подростка есть шанс проявить себя и «статусно продвинуться» благодаря социальному успеху (снимая вирусные видео), включая монетизацию успеха.

Авторитет в коммуникативном пространстве ТикТок

В работах М.Ю. Кондратьева авторитет интерпретируется как осознанная внутренняя готовность делегировать другой личности право на принятие ответственного решения и оценку значимых обстоятельств в совместной деятельности и в организации отношений в группе (Кондратьев, Кондратьев, 2007). Отношения авторитетности он раскрывает в формате следующей модели: индивидуальные особенности авторитета (интраиндивидный уровень) – отработка («подгонка») отношений авторитета в условиях совместной деятельности (интериндивидный уровень) – идеальная представленность авторитетного лица (метаиндивидный уровень) – реализация отношений авторитетности в совместной деятельности и общении (интериндивидный уровень).

Однако в условиях цифровой коммуникации, например, заходя на пространство ТикТок, подросток общается не с другими – подростками или взрослыми, а с некой «цифровой силой», вынужден принимать те правила, которые ему задают алгоритмы. Знакомство с инструкциями, разъясняющими правила, позволяет подростку выбрать пассивную, активную или смешанную позицию как тиктокера (смотреть чужое видео или также размещать свое). Алгоритмы ТикТок встречают подростка, предлагая принять правила «цифрового авторитета» или отказаться от участия в общении (авторитет не выбирается, а принимается подростком). Выполняя рекомендации, обучаясь размещать видео по правилам, подросток вступает во взаимодействие с «цифровым авторитетом», принимая цифровые отношения авторитетности (Как работает алгоритм в Тик-Ток…, 2022). По сути «цифровой авторитет» – это искусственный интеллект (ИИ), опирающийся на методы машинного обучения, который, взаимодействуя с каждым тиктокером (пассивным или активным), не только предлагает правила (обучает правилам этой площадки), но и подстраивается под пользователя (подросток взаимодействует с искусственным интеллектом ТикТока).

Примечательно, что М.Ю. Кондратьев вписывает в отношения авторитетности подростковой группы отношения с педагогом – авторитет педагога. Авторитет учителя обусловлен тем, что он является источником информации и референтным лицом, что и формирует отношения авторитета (Кондратьев, 1987). Именно этот контекст отношений складывается у подростков с «цифровым авторитетом» – искусственным интеллектом ТикТока, фактически ИИ занимает позицию учителя в данном цифровом коммуникативном пространстве.

Анализ стратегий взаимодействия подростка с «цифровым авторитетом» ТикТока (с ИИ ТикТока) может раскрыть возможности пользователя к подчинению или сопротивлению, стремление «расширить» границы, создавая новый вирусный контент. Тогда застревание в эхо-камерах контента ТикТок может расцениваться как личностная особенность, близкая к подчинению, к несубъектности и даже виктимности – то есть к личностным феноменам, характеризующим личность, нуждающуюся в психологической помощи.

Если же учесть, что «цифровой авторитет», ИИ ТикТока, ориентирован на условный социальный стандарт, принятие цифрового авторитета ТикТока и следование его рекомендациям позволяют подростку на уровне контента воспроизводить социальные нормы (демонстрировать популярную «нормальность»).

Так, анализ вирусного видео русскоязычного сегмента ТикТок в данном эмпирическом исследовании раскрывает тематику, типичную для подростков: вирусные видео снимаются о школьных проблемах, экзаменах, уроках, о смешных историях, связанных с русским языком и т.д. «Цифровой авторитет» ТикТока, как и школьный учитель, выполняет роль агента социализации, подталкивающего подростков к «креативному воспроизводству» (к креативной репликации) типичного и нормативного.

Роль моно- и полидеятельности подростков в коммуникативном пространстве ТикТок

Еще одна проблема, одна из центральных в исследованиях М.Ю. Кондратьева – роль монодеятельности или полидеятельности в процессе взросления подростков (Кондратьев, 2006). С точки зрения социальной психологии имеет значение не столько моно- или полидеятельность, сколько моноструктурированность группы, складывающаяся в условиях монодеятельности. Если подросток по каким-либо причинам взрослеет в условиях моноструктурированности контактной группы, та единственная позиция в структуре группы, которая не изменяется, поскольку нет изменений деятельности (и группы), формирует его личность.

В настоящее время подростки, создавая гибридный формат общения, особенно это касается дискурса цифровых социальных сетей, переносят реальную группу в цифровое пространство, воссоздавая дублированием моноструктурированность группы общения. Социометрическая позиция подростка, например, из школьного класса, при дублировании контактов в цифровые социальные сети переносится в цифровое поле, следовательно, формируется моноструктурирование, незыблемость социометрической позиции подростка в контактной группе (и в онлайн-, и в аналоговой реальности).

ТикТок, не являясь социальной сетью, не требует реконструкции сети «друзей» при создании аккаунта, позволяет сохранить автономность при использовании цифровой коммуникации. Гибридизация, смешение круга общения – цифрового и реального – с точки зрения нежелательности моноструктурированности возможны при участии подростка не в цифровых социальных сетях, а на цифровых коммуникативных платформах, например, платформах обмена – как на ТикТок.

Временные границы (лимиты) цифрового общения при этом по-прежнему необходимы (гигиена цифровой зависимости), однако проблема моноструктурированности группы (как при дублировании социальных сетей) теряет вес.

Заключение

Анализ работ М.Ю. Кондратьева позволяет обнаружить в них идеи, созвучные современным социально-психологическим вызовам и проблемам. Цифровое социальное пространство непрерывно усложняется: новые технологические форматы, новые феномены цифрового взаимодействия непрерывно изменяют социально-психологический дискурс. В то же время психологическая научная рефлексия сводится фактически к констатации проблем и опасностей нового цифрового поля коммуникаций, а в инструментальном плане ограничивается опросами и анкетами.

Теоретические инструменты, используемые М.Ю. Кондратьевым в приложении к цифровому взаимодействию, представляются не только уместными, но и прорывными. Да, Михаил Юрьевич не успел использовать акторно-сетевой подход (Latour, 2005), в контексте которого, например, искусственный интеллект изучается как актор социальных отношений, однако он детализировал схему психологического анализа авторитета (включая авторитет педагога) таким образом, что существенно облегчил задачу теоретизации при изучении цифровых социальных отношений.

Проведенное эмпирическое исследование на материале русскоязычного сегмента цифрового социального медиа ТикТок позволило охарактеризовать вклад подростков в создание вирусных видео, а также проанализировать возможный выход теоретических конструктов, разрабатываемых М.Ю. Кондратьевым, на пространство изучения цифровой коммуникации. Было выяснено, что русскоязычный сегмент вирусных видео ТикТок содержит контент, прямо указывающий на активную роль подростков на данной цифровой коммуникативной площадке: так, школьная тематика оказалась второй по объему в выборке вирусных видео, кроме того, в выборке присутствовали и другие типичные подростковые тематики, а также тематики смешанного (подростково-молодежного) формата.

Анализ цифровой коммуникативной площадки ТикТок в контексте игры показал, что игра на ТикТок существует как феномен, релевантный задачам возрастного развития подростка, как способ статусного становления и повышения престижа. Предлагая подросткам цифровое взаимодействие, ТикТок представляет игру, где ключевым элементом становится мимесис (как репликация, имитация, подражание и одновременно выражение). Предложение игры-мимесиса ТикТок связывает с алгоритмами, обучением и одновременно – с творчеством, что обусловливает психологический интерес к данной коммуникативной площадке.

Использование теоретической схемы «авторитета» в отношении анализа коммуникаций на ТикТок убеждает, что коммуникативное поле цифровых социальных платформ объединяет людей и компьютерные программы (программы-роботы), что особенно ярко проявляется при взаимодействии именно на ТикТок. Алгоритмы ТикТок, сопровождающие действия на платформе как пассивных, так и активных тиктокеров, – это программа искусственного интеллекта, которая обучает пользователей творчеству-репликации и обеспечивает для просмотра привлекательный контент, способствующий при психологическом неблагополучии созданию индивидуальных информационных эхо-камер (психологических капсул с комфортной информацией).

Что же касается теоретической рамки поли- и монодеятельности, нежелательности взросления в условиях моноструктурированности группы, ТикТок, поскольку не является социальной сетью, а служит цифровой площадкой для обмена видео, может быть использован именно как инструмент расширения цифрового общения, как способ выхода из моноструктурированности группы общения при дублировании контактов (то, что происходит при переносе реальных контактов в цифровые социальные сети).

Теоретическая глубина и многогранность идей М.Ю. Кондратьева может вдохновлять для исследования самых разных областей социальной психологии, например, при сопоставлении отношений власти в больших и малых группах (Радина, 2016), при осмыслении социально-психологических аспектов локдауна во время пандемии (Радина, Балакина, 2020), или – как в данном случае – при рефлексии опыта взаимодействия подростков с искусственным интеллектом. Это позволяет оценивать теоретические ресурсы российской (советской и постсоветской) психологии не только в контексте выдающейся истории мысли, но и как сосредоточение идей, позволяющих по-новому оценить современные технологические и социальные перемены.