Наше исследование связано с планирующей функцией мышления (в ранних работах научной школы Эльконина—Давыдова именуемой внутренним планом действий, ВПД). Ее изучение, начатое в 1960-е гг. работами Я. А. Пономарева [Пономарев, 1964], было продолжено в 1970—1980е гг. В. Х. Магкаевым [Магкаев, 1974], А. З. Заком [Зак, 1980; Зак, 1982; Зак, 1984], Е. И. Исаевым [Исаев, 1983], П. Г. Нежновым и А. М. Медведевым [Медведев, 1995] и не прекращалось до настоящего времени. (Одно из относительно недавних исследований выполнено И. Н. Федекиным [Федекин, 2000]). Выбор планирования определялся изученностью этой функции и выверенностью эмпирических показателей ее сформированности, что позволило нам с определенной уверенностью приступить к построению формирующей методики по форме ЗБР. При этом функция планирования выступала в качестве материала нашего исследования, его предметом была организация ЗБР этой функции.

Научно-исследовательский интерес к ЗБР — понятию, введенному Л. С. Выготским [Выготский, 1982; Выготский, 1984] в позднем, так называемом инструментальном периоде его научного творчества (1932—1934)1, имеет еще более длительную историю как в отечественной, так и в зарубежной психологии. С этим понятием связаны два смежных контекста исследований — изучение развития в «норме» (контекст возрастной психологии и психологии развития) и изучение отклоняющегося развития (контекст дефектологии и специальной психологии). Начиная с работ самого Л. С. Выготского, проводятся сравнительные исследования нормального и отклоняющегося развития, что позволяет лучше понять общее и особенное в развитии высших психических функций [Гущин, 2009; Корепанова].

В западной психологии понятие «зона ближайшего развития», определяемое как «zone of proximal development», систематически применяется в исследовательских программах Дж. Брунера [Bruner, 1984; Cole, 1984], А. Браун [Brown, 1979; Brown, 1985], М. Коула [Cole, 1985; Wertsch, 1980] и Дж. Вёртча [47]. Так, в исследованиях Дж. Брунера особое внимание уделялось освоению коммуникативной функции речи на ранних стадиях онтогенеза, а также изучению до-вербального когнитивного развития. Дж. Вёртчем исследовалось взаимодействие матери и ребенка в ситуации решения комбинаторных задач-головоломок по составлению картинки из множества мелких фрагментов, обеспечивающее переход от внешней регуляции к саморегуляции. Разработки А. Браун и ее сотрудников направлены на построение диагностики развития на основе индекса (показателя) потенциала развития — меры того, насколько ребенок способен улучшить решение интеллектуальных задач в сотрудничестве со взрослым по сравнению с исходными, проведенными самостоятельно.

В последнее десятилетие исследовательский интерес к ЗБР связан с определением места этого понятия в категориальном строе культурно-исторической психологии [8; 16; 18; 19, 22], а также с уточнением внутренней структуры ЗБР [18—21; 28], динамики происходящих в ней переходов от интер- к интра-форме действия [Гинзбург, 1981; Обухова, 2005]. Кроме этого, определяются как границы применимости понятия, так и возможности его операционализации [Божович; Гинзбург, 1981], уточняются критерии и показатели эффективности [Варданян, 1981].

Для нашего исследования наибольший интерес представляют работы И. А. Корепановой [18—21], Л. Ф. Обуховой и И. А. Корепановой [Обухова, 2005], в которых развернуто построение зоны ближайшего развития предметного действия, а само предметное действие рассматривается (вслед за А. В. Запорожцем, А. Н. Леонтьевым, В. П. Зинченко, Д. Б. Элькониным) как единица анализа психического. В нашей работе также исследовалось предметное действие и возможности его формирования посредством процедуры, построенной по форме ЗБР. Мы также рассматривали предметное действие как единицу, причем не только как единицу функционирования высших психических функций, но и как единицу развития (вслед за Д. Б. Элькониным и Б. Д. Элькониным), в нашем исследовании также представлена развернутая операциональная сторона действия, выполнение задания требует предметного манипулирования. При этом между нашим пониманием предметности действия, его динамики и роли взрослого в его построении и понимании, которое представлено в отмеченных работах, есть некоторые различия. Соотнесение исходных представлений, методических подходов и особенностей предметности формируемых действий может стать содержанием отдельной статьи. Здесь же отметим, что наша работа строилась в контексте теории развивающего обучения

[Давыдов] и была связана с одним из новообразований учебной деятельности — функцией планирования. Отметим также, что планирование подходит под характеристики высшей психической функции в том ее понимании, которое представлено в работах Л. С. Выготского.

Мы исходили из предположения, что выделение теоретической формы планирования в ее противопоставлении эмпирической, принятое в традиции исследований теории Эльконина—Давыдова [12—15; 17; 24], само по себе недостаточно для построения опосредствований, обеспечивающих переход от выявляемого актуального уровня развития этой функции к более высокому уровню. А построение опосредствований перехода и представляет основной психолого-педагогический интерес, с точки зрения теории Л. С. Выготского. Их поиск был основным смыслом нашего исследования.

Для нас были важны размышления Д. Б. Эльконина о происхождении планирования (внутреннего плана действия) из особой формы взаимодействия (интер-формы): «… “Внутренний план” рождается как функция сообщения другому человеку способа действия, т. е. в результате сотрудничества особого типа» [Эльконин, 2004, с. 11]. Д. Б. Эльконин также отмечал, что «внутренний план действий — это только тогда и там, где есть ориентировка на характер и результат действий другого человека — партнера или конкурента… Как я должен поступить, если он так… Что он в это время делает? Это механизм, координирующий совместную деятельность, но не рядом, а в сотрудничестве при наличии общей цели. Кажется, в этом суть дела!» [Эльконин, 1989, с. 499].

При обосновании экспериментально-исследовательского подхода и при проектировании методик мы придерживались ориентиров, как заданных предшествующими работами, выполненными в русле теории Эльконина — Давыдова [1; 3; 13—15; 24—27; 30], так и определяемых предметом нашего собственного исследования. В результате сложилась следующая совокупность требований к исследовательской методике:

- материалом для диагностики планирования может быть предметная система, заданная множеством состояний, переходы между которыми определяются единым принципом ее преобразований, поэтому подходящим материалом могут служить пространственно-комбинаторные задачи;

- планирование позволяет выбирать кратчайшие способы достижения результата, поэтому методика должна содержать требование нахождения кратчайшего по числу операций решения; такое решение — индикатор развитого планирования;

- задача не может быть решена только путем следования инструкции, необходим перевод условий и требований задачи в план средств планирования и контроля за выполнением действий;

- диагностическая методика должна выявлять широкий спектр проявлений, позволяющий фиксировать как устойчивые типы решения, так и смешанные, переходные; именно переходные типы могут представлять интерес для построения ЗБР;

- организация ЗБР предполагает контролируемый переход от совместно-распределенного действия экспериментатора и испытуемого к самостоятельному действию испытуемого.

- в процессе такого перехода освоение и осознание ребенком способа выполнения действия обеспечивается поэтапной сменой позиций, занимаемых взрослым-экспериментатором (инициатора построения ориентировки, исполнителя, контролера, оценщика), и соответствующих видов сотрудничества.

При построении совместно-распределенных действий мы ориентировались на результаты работ В. В. Рубцова [Рубцов, 1987] и других исследователей, работавших и работающих в сотрудничестве с ним (Ю. В. Громыко [Громыко, 1982], Н. И. Поливанова [Поливанова, 1987], М. А. Семенова [Поливанова, 1987], И. В. Ривина [Ривина, 1987]).

В исследовании приняли участие учащиеся V— VI классов лицея № 9 и гимназии № 11 г. Волгограда, всего 122 человека. Приглашая для работы пятиклассников, мы предполагали, что для них завершен цикл учебной деятельности, обозначаемый как «младшая школа», и можно ожидать сложившихся новообразований, включая вставшую функцию планирования.

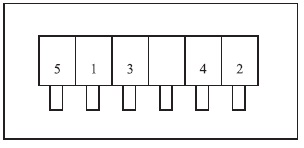

Мы начали с фронтальной диагностики с применением бланковой методики «Перестановки» для определения актуального уровня планирования. Прототипом этой методики была методика В. Х. Магкаева [Магкаев, 1974], схожие методические средства использовались в исследованиях А. З. Зака [13—15]. Испытуемым предлагалось решить задачи, в которых из одной последовательности (композиции) цифр нужно было получить другую. Каждая пространственная композиция состояла из пяти цифр и пустой клетки, последовательность которых можно было изменять по простейшему правилу: за один ход любая цифра последовательности могла быть перемещена в пустую клетку. Целевая композиция, которую нужно было получить в результате решения, оставалась неизменной во всех задачах: _, 1, 2, 3, 4, 5 (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид задания в методике «Перестановки»

Работа с методикой включала следующие этапы.

- Инструктирование и отработка инструкции.

- Тренировочные упражнения, выполнение которых контролировалось экспериментатором. По просьбе школьников он давал необходимые разъяснения. В дальнейшем вмешательство экспериментатора в ход решения прекращалось.

- Выполнение основных задач, при решении которых испытуемым предлагалось «уложиться» в заданное количество ходов (трех-ходовка, четырех-ходовка, пяти-ходовка).

- Выполнение «свободной задачи», где от испытуемых ожидали самого короткого решения, такого, при котором количество ходов было бы минимальным. Само же название задачи определялось тем, что количество ходов в ней не было указано и не было ограничено: была задана исходная последовательность и явно избы точное количество пустых строк для записи ходов и промежуточных состояний. При нормативном решении в три хода задача занимала целый бланк (лист формата А 4) и могла быть выполнена как за минимальное число ходов (три), так и за девять и более ходов.

Методика «Перестановки» позволила дифференцировать «теоретиков», «эмпириков» и «манипуляторов», а также выявить переходные способы действия, на которых и было сосредоточено наше исследование. Численно испытуемые распределились следующим образом:

- «теоретики» — 31 человек (25,4 %);

- способ со смешанными симптомами теоретического и эмпирического — 12 человек (9,8 %);

- «эмпирики» — 30 человек (24,6 %);

- способ с симптомами эмпирического и манипулятивного — 20 человек (16,4 %);

- «манипуляторы» — 29 человек (23,8 %).

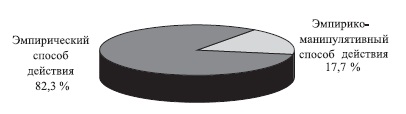

Результаты представлены на диаграмме (рис. 2).

Рис. 2. Процентное распределение способов планирования по результатам методики «Перестановки»

Различение «теоретиков» и «эмпириков» является традиционным для теории В. В. Давыдова. Критерии их различения определены как в логическом, так и в психологическом отношении. Экспериментальные показатели разработаны и апробированы в целом ряде исследований, проводившихся представителями этой научной школы: Л. И. Аршавиной [Аршавина, 1982], А. З. Заком [13—15], Е. И. Исаевым [Исаев, 1983], В. Х. Магкаевым [Магкаев, 1974], Л. К. Максимовым [Максимов, 1979], В. Т. Носатовым [Носатов, 1978], Я. А. Пономаревым [Пономарев, 1964] и др. В нашем исследовании также обнаружились известные симптомокомплексы.

«Теоретики» показывали полноценное планирование:

- принимали задачу и удерживали ее в ходе решения;

- соблюдали правила и требования, что позволяло выполнять задания четко и самостоятельно без вмешательства экспериментатора;

- были ориентированы на выработку общего способа, что обеспечивало правильное и быстрое решение всех задач (обобщение «с места» — показатель, введенный В. А. Крутецким [Крутецкий, 1968]).

«Эмпирики» смешивали планирование и исполнение:

- улучшали результаты от попытки к попытке (неоднократное стирание и переписывание, что ясно просматривается на бланках);

- ориентировались преимущественно на результат, а не на способ, поэтому критерием успешности для них было «попадание в ответ»;

- ориентировались на внешние особенности условий — форма бланка «провоцировала» такой способ действия, поэтому в «свободной задаче» они стремились заполнить все оставленные для решения строки и могли делать по 9—12 ходов вместо нормативных трех.

Эти симптомы смешения поисковой и конкретно-практической ориентаций хорошо известны, они были обнаружены в исследованиях Л. В. Берцфаи [Берцфаи, 1963], где показано, что «эмпирики» строят ориентировку только в рамках решения практических задач.

«Манипуляторы» — особая группа испытуемых, которая характеризуется самыми низкими показателями способа действия. Выделение этой группы и определение оснований для ее самостоятельного рассмотрения было проведено П. Г. Нежновым и А. М. Медведевым [Медведев, 1995]. Манипулятивный способ — это отказ от опробующих действий при упорных попытках решить задачу волюнтаристски, вопреки правилам и условиям (это в учебной ситуации называется «подогнать под ответ»). В отличие от «эмпириков», «манипуляторы» никак не относятся к собственному опыту: они его не накапливают, не структурируют, не обращаются к нему. Их действия исключительно ситуативны и импульсивны. Непринятие инструкции, затруднения в усвоении правила решения обнаруживаются у них еще на этапе тренировки.

Неожиданным результатом для нас стало не само обнаружение такого способа, а его распространенность — «манипуляторы» составили около четверти испытуемых (23,8 %). Они не могли освоить элементарное (куда же проще!) правило, что не позволяло им действовать даже на эмпирическом уровне.

Были обнаружены переходные формы, совмещавшие симптомы смежных типов. Так, испытуемые, проявившие черты теоретико-эмпирического подхода, — это «почти теоретики». «С места» они не обобщают, но, сделав несколько попыток, приходят к минимальному решению. Таких школьников было 12 (рис. 2, сектор 2 — 9,8 %).

Школьники, сочетавшие черты эмпирического и манипулятивного способов действия, задачи решали, но игнорировали требование наименьшего числа ходов. Предвидение результатов действий у них было ограничено: каждый последующий ход выводился ими из предыдущего. При таком решении, которое можно назвать пошаговым, испытуемые «планировали» действия только на один ход при утере общего направления преобразований. Таких школьников обнаружилось 20 (рис. 2, сектор 4 — 16, 4 %).

Мы сосредоточились на низких уровнях планирования — эмпирико-манипулятивном (20 чел.) и манипулятивном (29 чел.). На рис. 2 эти группы школьников выделены из общего числа испытуемых (секторы 4 и 5). Далее мы работали только с этой группой (всего 49 чел.). Исходное (до коррекции) процентное распределение способов действия в этой группе представлено на рис. 3.

Рис. 3. Соотношение эмпирико-манипулятивного и манипулятивного способов в группе коррекции

В коррекционной методике решалась задача построения интерформы действий экспериментатора и испытуемого, что соответствовало идее эксперимента по форме ЗБР. Согласно классическому определению ЗБР, «в сотрудничестве, под руководством, с чьей-то помощью ребенок… может сделать больше и решить более трудные задачи, чем самостоятельно» [3, с. 247—248]. Переход от того, что ребенок не умеет делать сам, но может сделать с помощью взрослого, к тому, что он сможет делать сам, предполагает поэтапность, при которой степень и качество помощи взрослого должны меняться. При этом важное значение приобретает качество сотрудничества, в том числе характер обращений испытуемого за помощью.

В методике использовалась конструкция, в соответствии с особенностями которой методика получила название «Линейка». Из двух полос плотного толстого картона была склеена линейка. Нижний слой был сплошным, в верхнем слое были прорезаны окна, в них плотно входили картонные фишки с изображением цифр. К каждой фишке был приклеен матерчатый язычок, за который ее можно было с некоторым усилием вынуть из окошка. Такие особенности конструкции позволяли растягивать отдельные операции и препятствовать импульсивным хаотичным проявлениям манипулятивной активности. Одна фишка была пустой, на ней не было изображения цифры — аналог пустой клетки в бланковой методике. Общий вид «линейки» представлен на рис. 4.

Рис. 4. «Линейка». Вариант исходного расположение цифр

Процедура состояла из следующих этапов. 1-й этап. Распределение операций: «Сейчас мы будем переставлять фишки. Расставим их по порядку: пусто, один, два, три, четыре, пять. Я отвечаю за пустышку, ты — за все остальные цифры. Я вынимаю пустышку, а ты вставляешь в окошко какую-нибудь цифру. Нам нужно расставить их по порядку». Далее экспериментатор вынимал пустую фишку, а испытуемый вставлял в освободившуюся клетку фишку с цифрой. Если длительные перестановки не приводили к решению, экспериментатор задавал вопрос: «Как ты думаешь, почему у нас не получается?». Испытуемому предлагалось обсуждать каждый ход.

2-й этап. За пустышку отвечал испытуемый, а за фишку с цифрой — взрослый, он ставил на освободившееся место какую-либо цифру. Перестановки продолжались до тех пор, пока фишки не были расположены по порядку. После этого обсуждалось, можно ли решить задачу более коротким способом, и попытка решения повторялась.

Особенность этого этапа состояла в «непонятливости» взрослого-экспериментатора, который уводил от короткого решения, провоцируя испытуемого на вмешательство, коррекцию и управление. Он нарочно ставил не ту цифру в позицию, которую освобождал испытуемый, вынимая пустышку. В этом состояла методическая реализация перехода к такому совместному действию, в котором инициатива делегировалась испытуемому. Этап завершался, когда испытуемый аргументировал перемещение какой-либо цифры тем, что она должна занять свое место, которое должно у нее быть в целевой композиции.

3-й этап. Экспериментатор передавал пустышку испытуемому и предлагал выполнять обе взаимосвязанные операции самостоятельно. Мы полагали, что «пустышка» несет знак позиции другого, с которым необходимо было координировать действия. (Пустышка как узелок на память в классическом примере Л. С. Выготского о действенности знака. А координация движений пустышки и цифры ассоциируется с одним из метафорических замечаний Д. Б. Эльконина о содержании ВПД: «Я действую так, чтобы организовать, подготовить действия другого. Одной рукой я держу гвоздь, а другой его забиваю… Две руки как два человека» [Эльконин, 1996, с. 58]. В нашем случае «пустышка» — еще и знак предстоящего хода, метка освобождающегося пространства, поля возможного действия, того что Л.С. Выготский определял парадоксальным термином «актуальное будущее поле». «Создавая… рядом с пространственным полем также и временное поле для действия, столь же… реальное, как и оптическая ситуация, — пишет Л. С. Выготский, — … ребенок получает возможность динамически направлять свое внимание, действуя в настоящем с точки зрения будущего поля…» [Выготский, 1984, с. 47].

Роль «пустышки», если рассматривать действие с операционально-технической стороны, абсурдна — метить пустым пустое. Но с точки зрения смысловой стороны действия, ее перемещение — это «торможение» действия на этапе намерения, это вынесение намерения за границу непосредственного манипулирования.

4-й этап. Предлагалось перейти к решению с пошаговой фиксацией ходов на бумаге. При выполнении задания испытуемые перемещали фишку и записывали ее новое расположение на листе бумаги ниже «линейки». Далее предлагалось ответить на вопросы: «Сколько ходов было сделано?», «Это короткое решение?», «Можно сделать за меньшее число ходов?».

5-й этап. В завершение мы возвращались к решению задач методики «Перестановки». При этом специально не оговаривалась возможность использования «линейки», она оставалась на столе.

Перейдем к описанию эксперимента.

1-й этап. При распределении операций у всех испытуемых проявилось множество агареакций, которыми сопровождалось принятие поставленной экспериментатором задачи: «Я уже понял, как надо делать», «Расставить по порядку ...Так ... Понятно», «Сейчас подумаю... Так...» и пр. Такими высказываниями подтверждался контакт с экспериментатором на уровне формального диалога, первый шаг в принятии задачи.

На этом этапе определились две группы испытуемых. В первую вошли носители переходного эмпирико-манипулятивного способа (20 человек).

Данные испытуемые продемонстрировали четкое освоение правила: обмен цифры с пустой фишкой был не случайным и приводил к успешной расстановке цифр по порядку. В ответ на вопрос: «Что ты сейчас будешь делать и почему?» школьники объясняли каждый ход. Например: «Я сейчас беру тройку и меняю ее с соседней пустой клеткой, потому что после нее стоит четверка, а нам надо расставить 1, 2, 3, 4, 5. Потом двойку и ставлю на место, где была тройка. А дальше уже просто: у единицы только один ход, ее надо поменять с пустой».

В этой группе 18 человек при успешном решении задачи за минимальное число перестановок смогли объяснить и раскрыть принцип решения: «За один ход переставляю одну фишку с цифрой и ставлю в то место, где была пустышка», «Можно менять с пустым квадратиком, смотреть, где он». Два человека объяснений не дали, но могли решать задачи.

На этом эксперимент для всех этих двадцати испытуемых прекращался. В целом можно констатировать их переход на устойчивый эмпирический способ действий.

Ко второй группе были отнесены остальные испытуемые (29 человек), у которых обнаружились трудности в закреплении элементарной операции перестановки, чьи преобразования так и не приводили к решению. На вопрос взрослого: «Как ты думаешь, почему у нас не получается?», — они отвечали: «Не знаю. Все правильно делаю …», «Скоро получится. Здесь надо долго передвигать, сразу нельзя» и т. д. А при ответах на вопрос: «Как ты считаешь, какой цифрой нужно ходить?», — эти испытуемые продолжали воспроизводить лишь формально-декларативную сторону намерений: «Я не знаю, просто переставляю и — получается», «Вот тройку выбираю, потом другую цифру выбираю и так все время» или «Выбираю, чтобы получилось правильно...» и т. д. Характерным для этих высказываний было описание уже произведенных операций: отмечалось то, что уже сделано, а не то, что предстоит. Это были не намерения, а отчеты о выполненных операциях вне их связи друг с другом и общим замыслом (ввиду отсутствия такового).

С представителями этой группы работа была продолжена.

2-й этап. Задача состояла в том, чтобы пробудить инициативу испытуемого по ориентировке действия. На это были направлены обращения экспериментатора:

- Как ты думаешь, это удачное решение?

- А можно как-то по-другому?

- Давай подумаем, какую цифру теперь лучше поставить?

Экспериментатор совершал намеренные ошибки. Сначала испытуемые реагировали на ошибки экспериментатора, когда абсурдность его действий была очевидна: до окончательного решения оставался один или два хода. Затем переходили к управлению действиями взрослого, заранее упреждая ошибки и предлагая свои варианты.

3-й этап. Испытуемый самостоятельно выполнял взаимосвязанные операции обмена пустышки и цифры. Наблюдались варианты такого обмена.

Первоначально обмен пустой фишки с цифрой у большинства (26 чел. из 29) выполнялся двумя руками. Мы полагали, что координация движений рук с фишками, когда одна рука освобождает потенциальное пространство действия для другой, — предельно простая, элементарная форма «действия с действием» (термин Б. Д. Эльконина [Эльконин]). У пяти испытуемых было отмечено изначальное выполнение операций одной рукой. При этом они выкладывали фишку с цифрой на стол, «пустышку» переставляли на место цифры, цифру — на место пустой клетки.

Самостоятельный переход от выполнения действия двумя руками к его выполнению одной рукой обнаружили 7 из 26 чел.: в процессе решения задачи школьники отказывались от пустой фишки (вынимали ее из линейки и выкладывали на стол) и затем работали одной рукой только с фишками-цифрами.

У 19 испытуемых действия двумя руками сохранились.

Мы отмечаем здесь эту особенность операционально-технической стороны преобразований, поскольку считаем ее симптоматичной: выполнение перестановок двумя руками фиксирует натуральный способ действия, в таком действии нет знакового опосредствования, в нем не строятся средства по удержанию «актуального будущего поля» (термин Л. С. Выготского).

4-й этап. Переход к решению с пошаговой фиксацией ходов на бумаге сопровождался вопросами экспериментатора: «Это самое короткое решение? Можно ли решить за меньшее количество ходов?». Ответы были следующие: «Наверное, можно. Надо подумать», «Нет, не получается за меньше решить», «Я не знаю, как еще можно за меньше решить, я не нашла», «Уже нет», «Нельзя», «У меня не получается», «Можно и за меньше, но это надо дольше думать». Отметим субъективность этих оценок: если долго не получается, то лучше и нельзя.

Отсутствие критерия минимального решения, неуверенность, что найденное решение кратчайшее при дистанции всего лишь в три хода, позволяет говорить о слабости рефлексии, т. е. об отсутствии обращенности на способ своих действий и понимания его предметных оснований.

5-й этап. Испытуемые возвращались от натуральных действий с фишками к повторному решению задач в уже знакомой им бланковой форме. Внимание было обращено на особенности выполнения школьниками задания, в том числе — на форму выполнения действий. При таком переходе от работы с «линейкой» к решению бланковых заданий экспериментатор специально не оговаривал необходимость и возможность использования «линейки». В результате 20 человек отказались от натурально-предметной формы действия и перешли к действиям «в уме» с записью результатов решения на бланке. При этом 15 школьников решали задачи в уме безошибочно, 5 человек продолжали допускать ошибки.

Подведем итоги. При распределении операций между взрослым и ребенком становится возможным переход на более высокий уровень действия. Такой переход опосредствуется введением предмета, который представлен, с одной стороны, как натуральный, чувственно осязаемый, а с другой — как несущий значение действия другого — партнера по совместному действию. С помощью этого предмета-посредника, можно поэтапно переходя от совместнораспределенных действий к самостоятельным действиям, передать полноту оперирования испытуемому. В большинстве случаев при этом удается передать ему и ориентировку. При этом такой переход не гарантирован и, по выражению Б. Д. Эльконина [Эльконин, 1981; Эльконин], становится «зоной риска» экспериментатора.

Из всех принявших участие в этой работе 49 человек у 20 школьников с эмпирикоманипулятивным способом решения можно констатировать по крайней мере переход на устойчивый эмпирический способ действий. Во взаимодействии со взрослым их действия стали осмысленными. Из 29 устойчивых «манипуляторов» 15 отказались от использования «линейки» при переходе от совместных предметных действий с экспериментатором к самостоятельному решению трех, четырех-ходовок, решив эти задачи безошибочно, в свободной же задаче они не смогли найти короткое решение. Эти испытуемые были отнесены нами к «эмпирикам», так как решение задачи выполняли самостоятельно, но не удерживали общий способ действия. Остальные 14 человек могли решать задачи с использованием «линейки», а при переходе к бланковой форме делали ошибки, хотя правило больше не нарушали. При таком решении планирующие действия испытуемых соответствовали проявлениям эмпирико-манипулятивного способа.

Динамика способов планирования в результате проведения коррекционной процедуры представлена на рис. 5. В результате эксперимента группа устойчивых манипуляторов «распалась», так как у всех ее представителей выявлен переход к более высокому уровню планирования. Поэтому в диаграмме на рис. 5 манипулятивный способ действия не представлен вовсе.

Рис. 5. Соотношение эмпирико-манипулятивного и манипулятивного способов после коррекции

Значимость выявленной в результате проведения коррекционной процедуры динамики способов планирования оценивалась нами с применением критерия Пирсона [33, с. 113—141, 328]. Проверка достоверности изменений показала, что уровень развития планирующей функции мышления в экспериментальной группе действительно повысился: χ2эмп = = 42,95, p < 0,01.

Выводы. Повышение уровня функции планирования действительно возможно в экспериментальной ситуации, построенной по форме ЗБР. При этом существенной особенностью ситуации выступает такая организация взаимодействия экспериментатора и испытуемого, при которой предполагается контролируемая поэтапная передача всей полноты ориентировки испытуемому. Важным моментом такой передачи является акцентирование знаковой роли действия, когда за элементом предметной структуры и операцией с этим элементом закрепляется значение действия участника (кооператора) совместного решения задачи.

В процессе построенного нами перехода от интер- к интра-форме действия у испытуемых с низким актуальным уровнем развития мысленного планирования (фактически с отсутствием планирования) и у испытуемых с неустойчивыми показателями уровня развития планирования наблюдалось освоение и осознание способа выполнения действия. Причем испытуемым, показавшим актуальный уровень, близкий к эмпирическому, было достаточно понять предметный смысл действия. Для них не потребовалось разворачивать интер-форму действия. Для «манипуляторов» освоение способа требовало развернутой интер-формы и всей поэтапности построения способа.

Выявленные нами статистически достоверные различия (p < 0,01) подтверждают наличие значимой позитивной динамики способов планирования у учащихся с низким уровнем его развития.

Главным результатом работы мы считаем реализацию в логике эксперимента и его динамике представления Д. Б. Эльконина [38—40] об исходной форме планирования (ВПД).