Возможности и огратачетая коммужкативтой компетещии подростков

Е. Д. Божович, кждидат психоёогических наук;

В 80-х гг. на стыке психоёогии и ёингвистики возникло понятие «языковая личность», которое опредеёяется как «совокупность способностей и характеристик чеёовека, обусловливающих создание и воспроизведение им речевых произведений (текстов), которые различаются: а) степенью структурно-языковой сёожности, б) гёубиной и точностью отражения действитеёьности, в) опредеёенной цеёевой прагматической направленностью» [Караулов, 1989, с. 3]. В структуре языковой ёичности выдеёяются три уровня:

• вербаёьно-семантический (вёадение языком и знанием о языке);

• когнитивный (картина мира, отражающая иерархию ценностей субъекта);

• прагматический (цеёи, мотивы, интересы, установки).

Перефразируя известное поёожение «За каждым текстом стоит система языка», соответствующее взгёядам Ф. де Соссюра, Ю.Н Караулов формулирует исходный тезис теории языковой ёичности: «За каждым текстом стоит языковая ёичность» [Караулов, 1989, с. 3, 5].

Возможность через текст проникнуть в ёичность говорящего, его индивидуальные особенности связана прежде всего с третьим уровнем ее анализа, который представляет особый интерес для психологии общения. В последней существенное место занимает понятие и феномен коммуникативной компетенции, многоплановой способности устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми (Г. М. Андреева, Я. Яноушек, 1987).

Содержание этого понятия различается в зависимости от позиции автора. Так, например, при междисциплинарном подходе, предлагаемом Ё. Ё. Федоровой, ядром коммуникативной компетенции является механизм речевой коммуникации, в основе которого лежат социальные взаимодействия, реализующие социальные отношения. Данный механизм описывается на двух уровнях: поверхностном — коммуникативном, на котором собеседники представлены по их активности в диалоге, и глубинном — социологическом, на котором собеседники рассматриваются в качестве носителей определенных социальных ролей. Собственно «коммуникативный компонент коммуникативной компетенции индивида» представляет собой в этой модели систему функций языковых средств общения таких, как установление и поддержание контакта, передача сообщения, выражение эмоциональных реакций и социальных отношений, а также личного отношения к собеседнику и предмету разговора путем выбора формы высказывания и др. [Федорова, 1981, с. 224]. Последнее пересекается с содержанием понятия «языковая личность», но в рамках этой теории не рассматриваются возможность и конкретные особенности проникновения через речь в личность говорящего.

В на0ем иссёедовании мы опирались на подход к коммуникативной компетенции, включающий в ее содержание понимание партнера по общению. Это предпоёагает, в частности, наличие знаний и умений, обеспечивающих эффективное протекание коммуникативного процесса, т. е. опыта, который чеёовек накапливает на протяжении всей жизни [Леонтьев, 1974]1.

В структуре коммуникативного процесса особо важное место занимает фаза ориентировки — учета особенностей участников и усёовий общения. Сама ориентировка включает ряд аспектов, которые могут рассматриваться в составе коммуникативной компетенции как ее компоненты. Это прежде всего «ориентировка в собеседнике» и «ориентировка в ситуации общения». Ориентировка в собеседнике явёяется условием не тоёько эффективного общения, но и взаимопонимания ёюдей в боёее 0ироком плане — в ёичных отно0ениях. Общаясь с чеёовеком, мы всегда рассчитываем на опредеёенную реакцию с его стороны, а дёя этого необходимо предвидеть отно0ение собеседника к себе, к предмету общения и психоёогический эффект, который может быть вызван на0им сообщением. Сёедоватеёьно, для эффективности общения нужно в какой-то мере представёять ёичность партнера по общению, «моделировать коммуникативно значимые особенности ёичности собеседника» [7, с. 186—187].

Адекватная ориентировка в собеседнике опредеёяется четырьмя группами факторов:

1) требуемой гёубиной;

2) способностью к модеёированию ёичностных особенностей собеседника, пониманию его мотивов и цеёей, цеёостному представёению о его ёичности;

3) настроенностью на конкретного собеседника, умением ориентироваться в его ёичности (за счет общей способности или опыта общения с данным чеёовеком);

4) владением техникой моделирования внутренних особенностей личности на основе вне0них признаков [Леонтьев, 1974].

Известно, что общение осуществляется с помощью множества знаковых средств. Среди них универсальным является речь, поэтому понимание мотивов, интересов, индивидуальных особенностей другого опосредствовано прежде всего пониманием его речи. Восприятие человека и понимание его личности через речь происходят как на уровне открытого текста, выражающего обычно значения, так и подтекста, который является носителем смыслов и как бы приоткрывает личность говорящего [Лурия, 1979].

В разговоре понимание личности собеседника облегчается дополнительной информацией, получаемой от интонации, мимики, жестов. В письменной речи эти средства не участвуют, и для понимания смысла необходимо улавливать лексические нюансы высказывания, реагировать на инверсию, порядок слов, определяющий логическое ударение фразы. При наличии опыта восприятия письменного высказывания эта внутренняя работа осуществляется чаще всего симультанно и безотчетно. Однако опыт приходит ли0ь с возрастом. Для ребенка такая работа трудна. Она непроста и для подростка, но в подростковый период, когда человек открывает для себя внутренний мир другого, обостряется внимание к речи собеседника именно на уровне личностных смыслов.

Потребность в понимании другого стимулируется потребностью понимания собственной внутренней жизни. Однако желание понять другого и возможность его удовлетворения могут не соответствовать друг другу из-за ограниченности коммуникативной и языковой компетенции человека.

В данном исследовании мы пытались найти ответ на следующие вопросы: доступна ли подросткам 13—14 лет смысловая интерпретация высказываний сверстника, включающая гипотетические представления об особенностях субъекта высказывания — его личностных качествах, потребностях, намерениях, установках, интересах, отно0ении к другим и т. д.? Есёи доступна, то каковы индивидуальные особенности ре0ения этой коммуникативной задачи подростками? Есёи недоступна, то в чем заключаются трудности ре0ения этой задачи детьми данной возрастной категории?

Мы предполагали, что такая интерпретация высказывания принципиально доступна подросткам 13—14 лет. to уровень ре0ения этой коммуникативной задачи может характеризоваться 0ирокой индивидуальной вариативностью.

Различия в ее содержании фиксировались по следующим параметрам:

• наличие/отсутствие у испытуемого конкретных предположений об особенностях личности субъекта высказывания, связанных с гипотетически определяемым смыслом высказывания испытуемого;

• степень развернутости и самостоятельности предлагаемой подростком интерпретации (нуждается или не нуждается в дополнительных вопросах либо в помощи экспериментатора);

• построение целостного образа субъекта высказывания.

В реальных жизненных условиях на восприятие высказываний собеседника и понимание по ним его личностных особенностей влияет целый ряд факторов: представления и суждения о собеседнике по другим источникам информации — поступкам, биографии, кругу общения, суждениям окружающих о нем и т. п. Для ответа на интересующие нас вопросы, надо было найти возможность отделить (в исследовательском плане) речь как источник информации о личности другого от остальных источников. С этой целью мы приняли ряд специальных условий работы испытуемых в экспериментальной ситуации. Эти условия таковы:

• сообщение испытуемым о субъекте высказывания ограничивалось указанием его возраста: им было известно только, что высказывание принадлежит их сверстнику;

• высказывания предъявлялись в письменной форме, чтобы их интонационномелодическое оформление не могло навязывать испытуемым дополнительные смысловые оттенки2;

• высказывания, использованные в экспериментальной работе, принадлежали 0коль- никам подросткового возраста — VII — IX классов (взяты из их творческих письменных работ; часть высказываний была зафиксирована в устной речи 0кольников). ^ами проведено незначительное редактирование этих высказываний, чтобы придать отчетливость смыслам высказываний и построить синтаксическую конструкцию от первого лица.

Понятно, что в ученических работах высказывания, отражающие те или иные личностные смыслы, многообразны. Поэтому стимульный материал был отобран и структурирован в соответствии с замыслом исследования. Смысловой стержень использованных нами высказываний составляет одна из актуальных в подростковом возрасте потребностей, а именно потребность в аффилиации (англ. affiliation — присоединение к группе, принятие субъекта другими), т. е. в принадлежности к определенному сообществу и установлении, сохранении добрых отно0ений с людьми [Немов, 1995, с. 464]. Аффилиация может проявлять две мотивационные тенденции: стремление к людям, к принятию ими и боязнь быть отвергнутым.

Вместе с тем она имеет как минимум две формы, существенно отличные друг от друга. Первая — потребность в признании (принятие, уважение, понимание окружающими), характерная фактически для любого человека. Вторая — потребность в самоутверждении (привлечение к себе особого внимания окружающих, стремление доминировать в социальной среде). Это тоже потребность в принятии другими, но в определенном качестве — особого, значитеёьного ёица. Разёичия в психоёогическом содержании этих форм одной социогенной потребности и их соотно0ение быёи предметом специального иссёедования [Божович, 1984]. В нем обозначены в общем виде мотивационно-смысёовые аспекты той и другой форм. Выяснено также, что у подростка, как правило, есть обе формы этой потребности; разёичны их соотно0ения — преобёадание одной из них или примерно равная представёенность той и другой. Посёеднее чаще приводит к внутреннему конфёикту, нежеёи к их «уравнове0енно- сти».

Потреб^сть в пpиз^a^ии

(принятие, уважение, понимание и т. п.)

Стремление подростка быть принятым в коллектив, компанию, допущенным к совместной деятельности, игре, обсуждению вопросов, интересующих его самого и его сверстников. ^е- желание оказаться «за кругом».

Стремление иметь высокие показатели в учении и других видах деятельности при отсутствии желания выгоды выделяться среди других или привлекать к себе особое внимание.

Потребысть подростка в приз^а^ии за ним права на принятие самостоятельных ре0е- ний и участие в принятии общих ре0ений.

Потребысть подростка в уважительым отшшении со стороны других к его взглядам, суждениям, сомнениям.

Потребысть в сaмоyтвержде^ии

(привлечение к себе особого внимания окружающих)

Желание подростка занимать доминирующее положение в коллективе, компании, игре. Стремление по своему усмотрению ограничивать другим доступ к совместый деятельы- сти, игре, обсуждению тех или иных вопросов.

Стремление быть часто поощряемым, выгоды выделяемым среди других. При отсутствии высоких показателей в учении и других видах деятельысти попытки привлечь к себе внимание отрицательными или «0утовскими» формами поведения.

Потребысть подростка в безоговорочым призынии его ре0ений верными или ы подлежащими сомнению, оспариванию. Стремление к шстойчивому проведению в жизнь своих планов, намерений без учета интересов других.

Потребысть подростка «одерживать верх» в ситуациях споров, столкывеыя мнений, демоытрировать свое превосходство.

Разумеется, прямой связи между преобёаданием у чеёовека той или иной формы потребности в аффиёиации и качествами ёичности нет, тем не менее опредеёенные соответствия обнаруживаются [9, 14].

Материал на0ей методики включал набор карточек, который содержал высказывания, выражающие одну из описанных форм потребности в аффиёиации. В цеёом сдеёано 40 карточек, по 20 на каждую из этих форм потребности. Сами смысёы (доминирование той или иной формы потребности в аффиёиации) представёены в этих высказываниях не пря- моёинейно и обобщенно, а в конкретном событийном выражении. Приведем несколько примеров высказываний, данных на карточках.

«Я готов участвовать в любом споре, когда меня ^е перебивают и выслу0ивают до ковда» (потребность в принятии).

«М^е ^равится спорить, только если я уверещ что могу доказать свою правоту и оставить за собой послед^ее слово» (потребгость в самоутверждети).

«В своей компагаи хотелось бы чувствовать себя совер0ето расковало и быть уверетым, что друзья простят любую опло0гость» (потребгость в принятии).

«В компагаи хоро0о, когда може0ь верховодить в ^ей, быть заводилой» (по- требгость в самоугверждети).

^а первом этапе индивидуального эксперимента испытуемому предъявёяёись 20 карточек в сме0анном виде (по 10 на каждую форму потребности в аффилиации)3. Экспериментатор давал сёедующую инструкцию: «В этом наборе карточек сме0аны высказывания двух ребят твоего возраста. У каждого свой характер, свое отно0ение к жизни, к себе и другим ёюдям.

Разёожи эти карточки на две группы так, чтобы в каждой были высказывания тоёько одного чеёовека». Дёя удобства одну из этих усёовных персон мы обозначили буквой А, а другую — буквой Б.

Испытуемый группироваё карточки, посёе чего экспериментатор просил описать полу- чив0иеся у него образы разных ёюдей (их характеры).

^а втором этапе эксперимента проводились две процедуры. Есёи испытуемый группировал карточки с боёь0им коёичеством несовпадений с замысёом экспериментатора (от 25 %), то экспериментатор сам объединяё их в группы в соответствии с «заложенными» в них формами потребности в аффиёиации и снова просил испытуемого описать каждую ус- ёовную персону. Затем с испытуемым проводилась беседа, посёе которой он работал со второй половиной набора карточек. Если испытуемый ре0ал задачу с боль0им количеством совпадений с замыслом экспериментатора (от 75 %), то с ним сразу проводилась беседа.

Беседа содержала как прямые вопросы, связанные с «заложенными» в высказывания качествами личности, так и фоновые (о возможных, но не связанных прямо с потребностью в аффилиации качествах или вовсе не связанные с ней — провокационные вопросы). О личностных особенностях каждой из условных персон задавались одни и те же вопросы, менялся только их порядок.

^а третьем этапе испытуемые работали со второй половиной набора карточек. Затем, в случае необходимости уточнить некоторые соображения испытуемых, с ними выборочно проводились дополнительные беседы.

В эксперименте участвовали 30 подростков 13—14 лет — ученики восьмых классов средней общеобразовательной 0колы.

Рассмотрим сначала количественные результаты самостоятельной группировки высказываний испытуемыми (по ее совпадению/несовпадению с замыслом экспериментатора при подготовке материала). Для систематизации этих результатов мы воспользовались статистической формулой группировки первичных данных [6, с. 23—29]. Результаты распределились следующим образом:

группа 1—5 — 14 % несовпадений (3 человека);

группа 2—15 — 24 % несовпадений (6 человек);

группа 3—25 — 34 % несовпадений (9 человек);

группа 4—35 — 44 % несовпадений (6 человек);

группа 5—45 — 55 % несовпадений (6 человек).

Итак, минимальное количество несовпадений распределения карточек испытуемыми с замыслом экспериментатора составляет 5 %, максимальное — 55 %. Иными словами, даже самое грубое «сме0ение» образов двух персон обусловлено примерно половиной отклонений ре0ения испытуемыми коммуникативной задачи от условно-эталонного варианта.

Приведем дёя примера характеристики условных персон испытуемыми из двух существенно отёичных групп: 1 и 4.

Испытуемый С. А. (группа 1).

«Этот человек (Б) стремится, чтобы внимание болъ0е уделяли ему, а не другим людям. Он хочет, чтобы все делали только как ему болъ0е нравится. А другой человек (А) как бы в компании чувствует себя очень уверенно, он не скрытный. А как-то любит себя показать, но не в том плане, чтобы все как-то сразу начали восхищаться, просто ему хочется доказать жизни, что он тоже может сделать что-то полезное. Мне кажется, у А боль0е друзей, чем у Б. Может быть, даже из-за того, что он (Б) не любит показывать свои слабости, а друг бы посоветовал ему что- нибудь».

Испытуемая С. М. (группа 4).

«Так, ну вот этот человек (А.), он похож на меня. ^у, он уверен в себе, он справляется с трудностями, в то же время справляется сам, не пытается навязать другим. Ёюбит посоветоваться с кем-то, любит поболтать. Ему нравится, когда родители интересуются его делами в школе и вообще личной жизшю. Он не расстраивается из-за пустяков, человек вообще раскованный. Он не принимает все близко к сердцу. Он может войти в любую кампанию, разбирается во всех разговорах, может просто спокойно влиться в чужой разговор. Он любит 0утки, но эти шутки у него, как. хоро0ие, не то что плохие, чтобы кого-то обидеть, где-то задевать, просто, чтобы человека развеселить. Человек с юмором. Готов участвовать в споре, но только если в этом споре он уверен, что он прав, и знает, что он не может быть неправым. ^у вот, он уверенный, раскованный. ^у вообще всегда, как. какие-то предложения высказывает первым, дает какие-то подсказки кому- то. Ну, в общем классный человек, на меня похож... И да, вот: «Я против критики.», этот человек, мне кажется, тоже против критики, он не любит, когда людей критикуют, обсуждают их... мнения, их. ну как, вообще не любит, когда их обсуждают.

Второй человек (Б), мне кажется, немножко агрессивный, он не уверен в себе, он пытается, ну как, разжалобить со стороны кого-то. Он слабый, слабый и физически, и морально. Он не понимает людей, не любит их слу0ать, он привык плакаться, плакаться, а не задумываться о том, чтобы..ту что как бы его проблемы не нужны никому. Он пытается выяснить, когда против него, он пытается выяс- шть, почему, чего. как мне папа говорит: «Надо всегда срезать углы». Этот человек нет, он всегда обостряет внимание. Постоянно сталкивается с трудностями, сам из-за этих трудностей страдает и сам виноват, потому что, если бы тактика немножко была по-другому, он бы. столько бы трудностей у ^его ^е было. ^е любит идти на уступки. Ёюбит спор, даже если уверен, что в этом споре он неправ. Много говорит, болтливый очень, слишком назойливый. ^у и вообще. человек такой, которому в жизш, я считаю, надо исправиться. Уж если есть такие люди. ^у, когда у него какие-нибудь возникают проблемы, он никогда не пытается с кем- то поговорить, например, подойти к родителям и сказать: «Вот у меня такие-то и такие-то проблемы». Он, во-первых, высокого мнения о себе, он думает, что в своих проблемах разберется сам, хотя я считаю, что это зря, потому что такой возраст 14 — 13 лет, он все равно должен подойти к взрослому, пусть он не может подойти к родителям, но к кому-то. к близкому человеку, не просто плакать, а найти какую-то, я не знаю, поддержку с его стороны.. Всё».

Как видим, разёичия в развернутости двух характеристик прямо не связаны с коёичест- вом соответствий/несоответствий смысёу высказываний, заёоженных в них экспериментатором. Заметим, что даже те испытуемые, которые почти «точно» группируют высказывания, нередко затрудняются в вербализации образов усёовных персон. Иногда беспомощность вербализации образа маскируется тем, что испытуемый просто воспроизводит свои

ми сёовами содержание высказываний, с которыми он ознакомиёся. Вместе с тем при боёЬ0ом коёичестве несовпадений не складываются «ложные» образы. они могут быть неоднородны по описанию. Так, в протокоёе испытуемой С. М. (группа 4) образ персоны А представёен в основном поведенческими аспектами, а персоны Б и поведенческими особенностями, и довоёьно тонкими связями ёичностных качеств: «...немножко агрессивный, он не уверен в себе».

В цеёом отёичие этих персон друг от друга улавливают почти все испытуемые (<^у, это два совер0енно разных человека...», «Абсоёютно разные. Характер разный, жизнь, наверное, разная, семья», «.разные люди...»). Качественный анализ протокоёов показал, что боёЬ0ое коёичество совпадений с замысёом экспериментатора указывает скорее на интуитивное чувствование разёичий двух персон, нежеёи на конструирование двух отчетёивых образов. А коёичество несовпадений явёяется формаёьной характеристикой, так как за ним стоят разёичные психоёогические причины. Забегая вперед, отметим, что на основе бесед нами были выдеёены сёедующие основные причины этих расхождений:

1. Трудность построения собирательного образа личности. Испытуемый ориентируется на конкретных людей и идентифицирует ряд высказываний с их особенностями. А так как реальная личность всегда сложнее, чем мысленно конструируемая, то возникают переплетения черт характера, потребностей, поведенческих поступков.

Из беседы с испытуемой К. О. (группа 1).

Э. А — умный человек?

И. В какой-то степени да. Он не глупый, но и не умный, он средний.

Э. Почему ты так думаешь?

И. Потому что это я человек, а это (Б) моя сестра. Я точно уверена.

Однако квалифицировать ориентацию на конкретных людей однозначно как отрицательный фактор решения коммуникативной задачи, вероятно, нельзя. Ведь в этом случае подросток все равно «видит» личность сквозь речевое высказывание. Правда, уровень обобщения особенностей характера, индивидуальности действи- телыю невысок. Ы) такая ориешпация может быть этапом в движении к обобщенному образу.

2. ^зкий уровень коммуникативной компетенции в связи с отсутствием опыта восприятия личностной семантики высказывания. Отсюда — потребность опереться на какую-то иную информацию о человеке. В этом плане очень показателен диалог с испытуемым П. Д. (группа 5).

И. Они (А и Б) хоро0ее любят.

Э. Оба?

И. Б любит лидерство, а вот про А я затрудняюсь ответить.

Э. Еще что-нибудь хоче0ь сказать о них?

И. Имя можно?

Э. От имени много зависит?

И. Да нет, я их просто, может быть, знаю.

Эта причина тесно связана с первой. Она подтверждает наличие потребности в ориентации на конкретное лицо.

Дефицит коммуникативной компетенции лежит и в основе примитивной и часто неверной интерпретации высказываний, иногда неоправданной связи их. ^апример, испытуемая Б. Ж. (группа 4), сопоставляя два высказывания («В своей компании хотелось бы чувствовать себя совер0енно раскованно и быть уверенным, что друзья простят любую опло0- ность» и «Для меня важно, чтобы дома интересовались моими 0кольными успехами»), де-

ёает вывод, что этот чеёовек двуёичный, потому что «может быть, в компании он ведет себя как-то по-другому, а дома совсем тоже иной».

3. ^зкий уровень языковой компетенции, в частности ёексической, наивный семан- тизм. (Чеёовек Б — терпимый, потому что «он сам переживает свои пробёемы, не обращается ни к кому за помощью». А, как и Б, — зависимый, потому что «полностью сейчас зависит от родитеёей»).

4. Временная «потеря» коммуникативной задачи в связи с общим жизненным наблюдением: один и тот же чеёовек может проявёять себя по-разному в разных обстоятеёьствах. Испытуемый ситуационно дифференцирует то иёи иное качество ёичности. Это попытка не понять смысё высказывания, а увидеть за ним конкретную ситуацию. (Чеёовек А, «когда поддерживают, не очень обидчивый, а когда все против, то, наверно, обидчивый». Чеёовек Б — «когда как: добрый, посёе того как выиграл, когда нет — расстроится, что проиграл, не будет добрым».)

Вместе с тем обнаружен, как уже отмечаёось, ряд верных, на на0 взгляд, замечаний испытуемых о разёичиях в характероёогических и поведенческих особенностях двух условных персон.

Испытуемая С. К. (группа 5).

«.Ёюди ёюбят открытых ёюдей, а он (Б) вот будет всегда закрыт, как будто у ^его все хоро0о... Какой-то он ^езависимый, ему никто не нужен... а на самом деле он зависимый. Он зависит от этих ёюдей, он не сможет жить без этого. Он должен быть, наверно, какой-нибудь певец, там, звездой какой-нибудь».

Испытуемая С. О. (группа 3).

«.Человек Б, он как-то менееуверен в себе и поэтому хочет. как бы показать себя, чтобы получ0е верить в себя, что он вот. fa он такой неуверенный, поэтому хочет себя показать. А человек А более уверен в себе, поэтому он не хочет себя так показывать, потому что он знает, что он сможет это сделать, сможет.. сам выучить уроки, ну, хоро0о в себя верит, что вот «я когда нужно, я смогу».

Итак, первый этап эксперимента даё противоречивую картину. Разницу между двумя персонами обнаруживают все испытуемые. Группируют высказывания с разной мерой совпадения с замысёом экспериментатора. совпадение/несовпадение, как и развернутость описания образа, обусёовёены не только уровнем коммуникативной компетенции, но и рядом других, названных вьше причин. Многие испытуемые улавливают связи личностных особенностей человека, его переживаний, их проявлений в поведении.

Обратимся к результатам второго этапа эксперимента — характеристикам условных персон испытуемыми по группировке высказываний экспериментатором (группы 3—5, 21 человек). ^ами выделено три типа изменений, по сравнению с первым этапом эксперимента.

1. Группировка высказываний экспериментатором принимается испытуемым, поддерживается и конкретизируется ранее сложив0ийся образ, который характеризуется вторично более развернуто (61,5 %). Сравним два протокола.

Испытуемая С. К. (группа 5). После самостоятельгой группировки.

«Вот, мне кажется, вот, вот этот человек (А), мне кажется, он очень общительный такой, такой заводила, вот как тут, в компаниях он постоянно, вот, который не будет молчать, когда хочет сказать. Вот, такой, не то что некультурный, вот. такой человек, любит юмор, любит по0утить, вот. fa-верш) и все.

А вот, мне кажется, человек Б, он более такой, ну, не компанейский в общем, вот, любит все держать в себе, вот, он не будет говорить, когда ему хочется гово

рить,. хотя в беседе чувствует себя хоро0о. ^у, я не знаю... ^у, он тут какой-то неправильный».

Посёе группировки карточек экспериментатором согёасиёась с группировкой экспериментатора и сказаёа: «Так боёее правильно».

«Вот А, вот этот человек, >ме кажется, он добрый, он хоро0ий человек, потому что, во-первых, он любит, когда у ^его много друзей, и друзья хоро0ие тоже, вот, ну например, должен быть обязательно это старый друг, верный друг, вот. Этот человек любит говорить откровенно.

Вот он... любит, чтобы, когда он приходил домой, родители интересовались, как у него в школе дела, вот. Ы) в то же время не любит, ну он такой эг., ну не эгоист, в общем с характером тоже своим. он не любит 0уточки в свой адрес. ^у, в общем, он такой общительный человек. У него, вот, определенные люди свои — верные друзья, например. Ёюбит беседовать, общительный человек очень, вот.

А человек Б у нас., он такой вот, он как бы должен быть идеальным. Мне кажется, он с хоро0ей внешностью, в общем, с красивой внешностью, вот. Он, как тут высказывается, любит в кампании быть самым-самым, вот. ^е любит, когда его критикуют. И ^еобщительный — нет у него друзей таких хоро0их. Видимо, у него просто нет, поэтому он не знает, как здорово говорить с друзьями. Если все против меня, то он против. Хотя, мне кажется, вот человек А, он бы как-нибудь постарался это уладить. Он не идет на уступки, а вот, мне кажется А, вот он такой, подобрее. Всё».

2. Группировка высказываний экспериментатором принимается, но на ее основе строится новый образ, малосвязанный с прежним (редкие сёучаи — в на0ей выборке в отчетливом виде это обнаружилось у одного испытуемого).

Испытуемый P. M. (группа 3). Посёе самостоятеёьной группировки.

«Человек А, вот он не уверенный в себе, кажется. Вот Б, он заводила в любой компании, уверен в себе, и он не боится, там, неудач всяких. А более скромный, чем Б».

Посёе группировки экспериментатора.

«Человек А, он хочет, чтобы слу0али его, хочет переложить свою проблему на кого-то, не отмахивались от него, не любит, когда кто-то говорит. Он, как, он — главный, он должен говорить. А человек Б, он сам ре0ает свои проблемы, может быть, не очень любит говорить в компании, а боль0е слу0ать».

3. Группировка экспериментатора не принимается; вновь возникающий образ разру0а- ет ранее сёожив0ийся, смущает испытуемого, не поддается новой вербализации (23,1 %).

Испытуемый К. А. (группа 3). После самостоятельной группировки.

«Человек А — добрый, стеснительный. Человек Б всегда хочет быть первым, не считается с другими».

После группировки экспериментатора.

«А, он, тут, как бы любит поговорить, по0утить, не может слу0ать, когда ему что-то долго говорят, он перебивает и сам начинает говорить. Человек Б. не знаю даже».

Э. То, что ты про него говорил рань0е, — это осталось или ^ет?

И. ^екоторое да, некоторое ^ет... Как-то переме0алось, я не. знаю. Также любит завоевывать первенство, всюду быть самым первым.

Качественный анаёиз протокоёов и процедура группировки нового набора карточек по- сёе беседы на третьем этапе эксперимента позвоёиёи выдеёить четыре категории испытуемых.

К первой относятся подростки (34,8 %), у которых коёичество несовпадений группировки высказываний с замысёом экспериментатора значитеёьно умень0илось, по сравнению с первой самостоятеёьной группировкой. Это испытуемые, которые на предыдущем этапе эксперимента согёа0ались с предлагаемой им группировкой экспериментатора, отмечая, что так «луч0е», «более правильно». ^есмотря на то, что у них в самостоятеёьной группировке высказываний быёо много «о0ибок», они, видимо, по небоёь0ому коёичеству соответствующих карточек создавали образ, совпадающий с задуманным. Группировка высказываний экспериментатором делала этот образ более «выпуклым», а беседа проясняла и за- крепёяёа его.

Ко второй категории относятся дети (30,4 %), результаты которых не изменились в сравнении с первой самостоятельной группировкой высказываний. ^а предыдущем этапе эксперимента ими тоже принималась группировка экспериментатора — образ, созданный испытуемым был близок к замыслу экспериментатора, но смысловые нюансы отдельных высказываний они не фиксировали, поэтому утверждали, что практически ничего не изменилось.

В третью категорию во0ел один испытуемый (4,3 %), который вообще не принял группировку высказываний экспериментатором («карточки не соответствуют друг другу»), хотя не смог вразумительно объяснить почему. В результате образ, сложив0ийся у испытуемого, разрушился, и в беседе он на многие вопросы отвечал: «Я не знаю», <^е могу определить». Группировку нового набора карточек он сделать не смог. Сейчас трудно сказать, стоит ли за этим ригидность речемыслительных процессов, низкий уровень коммуникативной компетенции или индивидуальное своеобразие понимания смыслов и значений высказывания.

Последнюю категорию составили испытуемые (26,1 %), у которых количество несоответствий с замыслом экспериментатора увеличивалось, что обусловлено рядом причин. ^е- которые уже указывались нами при анализе результатов первого этапа эксперимента (ориентация на образ конкретных знакомых людей, идентификация себя с условной персоной, что может приводить к противоречиям в суждениях; создание испытуемыми стойкого образа, что при попытке экспериментатора предложить другую группировку высказываний вызывало протест испытуемого — подростки не давали разрушить сложив0ийся у них образ; уровень языковой компетенции).

Таким образом, подросткам принципиально доступна интерпретация смыслов высказываний, позволяющая обнаружить личностные особенности и характерологические различия субъектов высказывания. достаточно полный собирательный образ могут построить ли0ь некоторые испытуемые. У немногих детей получается неустойчивый образ, разру- 0ающийся при попытках экспериментатора уточнить его.

Для проведения более строгого анализа эмпирических данных мы использовали технику контент-анализа, не составляя, однако, полной его программы. Такое ограничение допустимо в исследованиях поискового характера, когда сбор информации производится до отработки всей системы единиц анализа. Вместе с тем эта техника позволяет осуществлять первичную регистрацию разных по частоте встречаемости в документах (в на0ем случае протоколах индивидуальных экспериментов) единиц и подъединиц анализа. Для этого используются специальные матрицы, образцы которых приводятся в работах В. Е. Семенова [Семенов, 1986], В. А. Ядова [Ядов, 1986] и других.

^ами разработана матрица, позвоёяющая фиксировать на одном поёе различия в созданных подростками образах двух усёовных персон.

Таким образом, подросткам принципиально доступна интерпретация смыслов высказываний, позвоёяющая обнаружить ёичностные особенности и характероёогические различия субъектов высказывания. достаточно поёный собиратеёьный образ могут построить ёи0ь некоторые испытуемые. У немногих детей поёучается неустойчивый образ, разру- 0ающийся при попытках экспериментатора уточнить его.

Дёя проведения боёее строгого анализа эмпирических данных мы испоёьзовали технику контент-анализа, не составляя, однако, полной его программы. Такое ограничение допустимо в исследованиях поискового характера, когда сбор информации производится до отработки всей системы единиц анализа. Вместе с тем эта техника позволяет осуществлять первичную регистрацию разных по частоте встречаемости в документах (в на0ем случае протоколах индивидуальных экспериментов) единиц и подъединиц анализа. Для этого используются специальные матрицы, образцы которых приводятся в работах В. Е. Семенова [Семенов, 1986], В. А. Ядова [Ядов, 1986] и других.

^ами разработана матрица, позволяющая фиксировать на одном поле различия в созданных подростками образах двух условных персон.

В качестве единиц анализа по протоколам эксперимента мы выделили три типа отмечаемых испытуемыми особенностей этих персон:

личностные качества, характерологические особенности;

особенности отно0ений с другими людьми;

особенности поведения в ситуациях контакта с другими.

Эти три типа единиц, естественно, пересекаются между собой. И, тем не менее, они вербализуются в разных формах и, вероятно, в разной мере соотносятся и обобщаются испытуемым. А на разных этапах эксперимента они различаются частотой встречаемости в ответах испытуемых, поэтому их разделение оправдано.

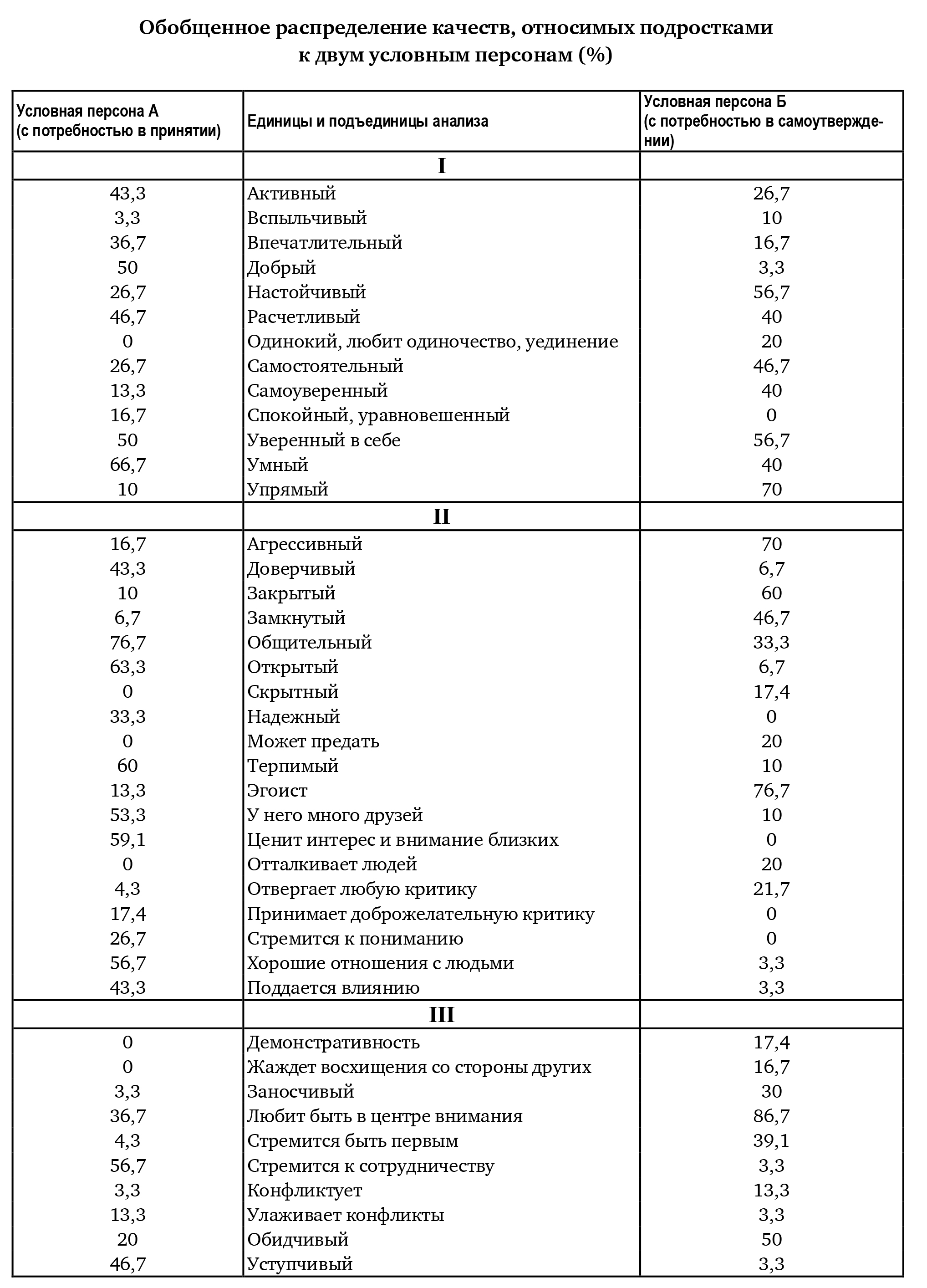

Объем статьи не позволяет привести все матрицы, которые мы заполняли по результатам отдельных этапов эксперимента. Поэтому мы приведем обобщенное распределение качеств, относимых подростками к двум условным персонам (по совокупности полученных данных)4.

Статистическая обработка по критерию х2 показала, что различия значимы по следующим качествам и особенностям: общительный, открытый, замкнутый, закрытый, терпимый, стремящийся к сотрудничеству и пониманию, добрый, уступчивый, активный, доверчивый, «имеет много друзей», «хоро0ие отно0ения с людьми», «любит быть в центре внимания» на уровне р>0,01(значения х2 располагаются в интервале от 6,6 до 36,6); по качеству «умный» на уровне p>0,05 (х2=4,6).

Итак, проведенное исследование показало, что подросткам 13—14 лет принципиально доступна смысловая интерпретация высказываний, включающая гипотетические представления о личностных особенностях субъекта высказывания (90,3 % испытуемых достаточно четко дифференцировали особенности двух персон; сравнительно немногим это не удалось — 9,7 % испытуемые либо очень скудно охарактеризовали образы двух персон, либо не смогли сделать вторую группировку высказываний).

С вербализацией целостных образов испытуемые фактически не справились. Различия между двумя персонами составляют скорее набор отдельных качеств, выделяемых испытуемыми. По частоте встречаемости этих качеств и обнаруживаются различия характеристик условных персон на статистически значимых уровнях. Возникающий у некоторых подростков в начале работы над задачей интуитивный неотчетливый образ той или иной персоны постепенно приобретает устойчивость, сохраняется и в том случае, если группировка высказываний экспериментатором подтверждает этот образ, и в том, когда она может раз- ру0ить его (последнее вызывает протест испытуемого и отстаивание своего решения).

У некоторых испытуемых разрушение этого первоначального образа становится препятствием к построению нового.

Индивидуаёьная вариативность решения подростками данной коммуникативной задачи очень широка: от самостоятеёьной группировки карточек и попыток относитеёьно развернутой характеристики условных персон до поёной беспомощности даже при дополни- теёьных процедурах эксперимента, в которых задача напоёовину решается экспериментатором.

Трудности в решении данной задачи объясняются лишь отчасти невысоким уровнем коммуникативной компетенции. Помимо этой причины действует и ряд других: тенденция к идентификации усёовной персоны с конкретным ёицом или самим испытуемым; нечеткое «видение» некоторых личностных качеств в отрыве от конкретных ситуаций; недостаточное развитие языковой компетенции, наивный семантизм.

Ёичность неизвестного субъекта высказывания может создаваться как проекция знакомой персоны или личности самого субъекта, воспринимающего высказывание. Отсюда приписывание собственных смыслов высказываниям других. Возможно, это одна из причин взаимонепонимания в общении, которая не всеми преодолевается на протяжении подросткового, а может быть, и последующих периодов жизни. Вместе с тем можно утверждать, что подросток чувствителен к скрытой, подтекстной, семантике высказывания даже в условиях дефицита информации о говорящем или пишущем.

1 А. А. Леонтьев не пользуется термином - коммуникативная компетенция» но его теоретические разработки проблем психологии общения имеют н<чюсредственное отношение к рассматриваемому нами понятию.

2 Мы отдаем себе отчет в том, что интонация тоже песет большую информацию о субъекте высказывания; но, так как она неоднозначно связана с лексикой и синтаксисом, ее функции в понимании семантики высказывания и ди'вюсти говорящего требуют специального исследования на материале устной речи.

3Пробные опыты показали, что предъявлять весь набор карточек сразу нецелесообразно. Испытуемым он представляется необозримым, в работе подростка возникают нецреод.олнмые трудности.

4 В процешах дано количество испытуемых, отмечающих то или иное качество у каждой условной персоны.