Введение

В данной статье рассматривается вопрос профессиональной включенности педагога-психолога массовой общеобразовательной организации в инклюзивный процесс школы и его позиция в создании инклюзивной образовательной среды.

Реализация основных принципов инклюзии невозможна без участия школьного психолога как основной фигуры психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательных отношений. При этом деятельность психолога в системе образования должна рассматриваться как часть общей работы по системному междисциплинарному сопровождению образовательного процесса, от которого во многом зависит эффективность и качество процесса инклюзии.

Ранее уже отмечалось, что на сегодняшний день отсутствует научное обоснование системы психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования как процесса, ориентированного на удовлетворение разнообразных образовательных потребностей обучающихся [Выготский, 1983]. В современной ситуации развития инклюзии в образовании и накопления практического опыта неизбежно встает вопрос о поиске моделей и технологий реализации психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях совместного обучения учеников с разнообразными потребностями, что, в свою очередь, потребует научного анализа современной инклюзивной практики.

Межведомственный комплексный план мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года) содержит отдельное мероприятие «Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ», которое предусматривает отработку новых механизмов и методов психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивных общеобразовательных организаций [Межведомственный комплексный план]. Но данная стратегическая задача образовательной политики не в полной мере раскрывает содержание системы поддержки в инклюзии, которая адресована не только обучающимся с ОВЗ и инвалидностью, но и другим участникам образовательных отношений [15].

Обсуждение модели инклюзивной школы сформировало актуальный запрос на обеспечение психолого-педагогических условий инклюзивного образования, опираясь на понятие «особые образовательные потребности». Понятие «особые потребности» трактуется в мировой практике в более широком значении и позволяет отойти от исчерпавшей себя медицинской модели инвалидности — понятия, на котором долгое время строились концепции определения нормы и отклонений от нее [Выготский, 1983]. Этот эволюционный шаг в развитии идеи инклюзии в отечественном образовании формулирует профессиональный запрос на профессиональную позицию педагога-психолога, от которого зависит учет индивидуальных особенностей обучающегося, анализ его образовательных и социальных потребностей, построение совместной учебной деятельности. По словам профессора В.В. Рубцова, «никакая доступная среда как таковая, никакие пандусы не решат вопрос для таких детей, не обеспечат образовательную и социальную инклюзию. Здесь нужны профессионально подготовленные люди, которые реально умеют решать очень тонкие вопросы инклюзии, фактически вопрос включения человека с разными, не обязательно с ограниченными возможностями в ситуацию взаимодействия и понимающей общности, решать вопросы человека со своими проблемами, сложностями, возможностями, склонностями и интересами, чтобы правильно ввести его в социальную ситуацию» [Рубцов, 2016, с. 77].

Дискурс о профессиональной роли и ответственности педагога-психолога в инклюзивном образовании формирует высокие требования к диапазону профессиональных компетенций специалиста. На II Всероссийской научно-практической конференции «Инклюзия XXI века: теория и практика российского образования детей с особыми образовательными потребностями» И.А. Коробейниковым была высказана серьезная обеспокоенность отсутствием качественной коррекционно-психологической работы с обучающимся с ОВЗ в инклюзивной школе. Он подчеркивал, что уменьшение и даже игнорирование роли клинического знания порождает негативные последствия и приводит к видимому пренебрежению точностью и надежностью клинической квалификации случая, что затрудняет возможность дифференциации вариантов развития детей и определение на этой основе оптимального образовательного маршрута для каждого ребенка. Модель деятельности специалистов ПМПК не дает клинической картины нарушения, а электронная форма заключения обедняет содержательность основных выводов обследования и полноту рекомендаций. При этом сегодня в инклюзивных условиях обучаются дети с нарушениями интеллекта и множественными нарушениями развития. Е.Л. Инденбаум в своей докторской диссертации остро ставит вопрос профессиональной ответственности специалистов за реализацию инклюзивной модели образования для обучающихся, имеющих нарушения интеллекта. «Ограничения психосоциального развития, закономерные при легких формах интеллектуальной недостаточности, требуют не только своевременной и профессиональной квалификации, но и определения зон ответственности участников сопровождения, закрепленного в соответствующих нормативных документах» [Инденбаум, 2011, с. 11].

В свою очередь, исследования проблематики образовательных отношений в условиях инклюзии требуют анализа понятия социальной ситуации развития и модели ее динамической структуры, разработанных в отечественной психологической науке. Профессиональная работа с социальной ситуацией развития является наиболее обоснованной для включения, поскольку позволяет провести глубокий и полный анализ психолого-педагогических условий, а также выявить контекст социальных норм, требований, ожиданий и форм сотрудничества [Юдина, 2018]. Кроме того, данная система понятий дает возможность анализа процесса индивидуального развития и возрастных особенностей в отношениях между детьми. Внимательное прочтение новых федеральных программ для обучающихся с ОВЗ дает понимание, что соответствие возрастно-нормативных оснований развития и уровня образовательных результатов при совместном обучении детей с разными индивидуальными особенностями нарушается, и индивидуальная образовательная траектория обучающегося с ОВЗ требует специального проектирования при личном участии его самого [Приказ Министерства просвещения, а].

Актуальный этап развития психологической службы образования связан с обсуждением Концепции развития психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования в Российской Федерации на период до 2025 г., которая основывается на принципах активной роли педагогов-психологов (психологов в сфере образования) как участников педагогической команды для обеспечения психологически благоприятной и безопасной образовательной среды, являющейся одним из условий повышения качества образования, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. Кадровые задачи концепции связаны с развитием профессиональных компетенций педагогов-психологов в области оказания психолого-педагогической помощи (в том числе использования средств альтернативной и дополнительной коммуникации) обучающимся с ОВЗ, инвалидностью — как основы для профессиональной эффективности в инклюзивной образовательной практике; междисциплинарного взаимодействия с педагогами-дефектологами, учителями-логопедами, педагогами-тьюторами, ассистентами (техническими помощниками), медицинскими работниками в части комплексного сопровождения развития обучающихся с особыми образовательными потребностями как основы для профессиональной эффективности в инклюзивной образовательной практике [Письмо Минпросвещения России].

Профессиональные модели деятельности педагогов-психологов школ, которые задает инклюзивная парадигма образования, прежде всего связаны с сотрудничеством с учителем и другими членами педагогической команды. Идея междисциплинарного взаимодействия школьного психолога с педагогом отражена и в профессиональном стандарте «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» и является основным показателем профессиональной эффективности специалиста в образовательной практике [Приказ Министерства труда]. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с особыми образовательными потребностями, формирование и реализация планов по созданию инклюзивной образовательной среды школы — является одной из профессиональных задач школьного психолога.

Методы и выборка мониторингового исследования

Федеральный центр по развитию инклюзивного общего образования по заданию Министерства просвещения Российской Федерации провел в 2023 г. федеральное исследование инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях общего образования (ОО). Мониторинг проводился в образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (включая гимназии, лицеи, кадетские школы и проч.), кроме отдельных общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (коррекционные школы, интернаты и проч.). Совокупная выборка — 3054 школы из 82 субъектов Российской Федерации. В исследовании приняли участие 1370 городских ОО и 1684 сельские школы. Основные группы респондентов — руководители школ, педагоги и родители. В опросе приняли участие 23 578 педагогов ОО, 48 060 родителей. При конструировании выборки учитывалось соотношение педагогов, которые преподают у обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, и педагогов, не вовлеченных в работу с этими категориями учеников, а также соотношение родителей по критерию наличие/отсутствие детей с ОВЗ и инвалидностью.

Метод анализа данных, представленных в статье, ‒ частотный.

Результаты и их обсуждение

В рамках данной статьи мы проанализируем отдельные показатели, отражающие обсуждаемые вопросы развития психологической службы общего образования и составляющие отдельные структурно-содержательные элементы инклюзивной образовательной среды.

По результатам исследования, в 76% ОО разработано Положение о психологической службе, и 85,2% ОО имеют Положение о психолого-педагогическом консилиуме. По данным администрации ОО, кабинеты педагога-психолога есть в 71% школ. Результаты говорят о наличии системного результата по развитию психологической службы образовательных организаций, которые получены за последние годы посредством региональной и федеральной политики и широкой системы повышения квалификации педагогов-психологов школ, проведенной Московским государственным психолого-педагогическим университетом по заданию Министерства просвещения.

В части обеспечения государственных гарантий ОО в отношении обучения и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ) школы заключают договоры с другими образовательными организациями и взаимодействуют с психолого-медико-педагогическими комиссиями (45% ОО) и центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (31% ОО). Взаимодействие ОО с другими организациями обеспечивает открытость и качество образовательного процесса инклюзивной школы, в том числе реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы в сетевой форме. С точки зрения развития данного процесса, важно усилить активность самих ПМСС-центров и ПМПК в сотрудничестве с образовательными организациями в целях ресурсной поддержки инклюзивного образовательного процесса. Именно эти междисциплинарные команды специалистов обладают всеми необходимыми компетенциями и технологиями комплексной диагностики и сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Важнейшим фактором эффективности психологической службы системы образования является наличие специалистов в школе. В таблице представлены данные со средним значением количества обучающихся с ОВЗ на 1 ставку специалистов психолого-педагогического сопровождения. В целом среднее значение по российской выборке показывает, что требование приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 [Приказ Министерства просвещения] соблюдается в части деятельности педагогов-психологов — в среднем около 18 обучающихся с ОВЗ на одного педагога-психолога. Но нужно заметить, что разница этого показателя в различных субъектах РФ колеблется от 4,56 (Республика Дагестан) до 44,7 (Челябинская область), что говорит об огромном различии в кадровой обеспеченности психологической службы школ в субъектах Российской Федерации.

Табл. 1. Наличие штатных специалистов в соответствии с численностью обучающихся с ОВЗ, данные по РФ, число

|

Кол-во обучающихся с ОВЗ |

Кол-во штатных единиц |

Кол-во обучающихся с ОВЗ на 1 ставку |

|

педагог-психолог |

3591,8 |

18,40 |

Готовность школы к психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ в оценке педагогов была представлена по пяти критериям: от «полностью готова» до «совсем не готова». Половина (45%) учителей считает, что школа полностью готова, каждый третий (28%) учитель считает, что школа практически готова. В то же время частичную готовность школы по этому показателю подтверждают 16% опрошенных учителей, и 11% педагогов полагают, что их школа практически или совсем не готова к обучению детей с ОВЗ и инвалидностью в части их психолого-педагогического сопровождения. Следовательно, почти каждый третий учитель, работающий в инклюзивной школе, испытывает дефицит психолого-педагогической поддержки своего ученика. С учетом данных по штатной обеспеченности педагогов-психологов в работе с обучающимися с ОВЗ можно допустить, что основной причиной неготовности является профессиональный уровень специалистов.

Анализ данных администрации ОО по социально-психологическому компоненту инклюзивной образовательной среды показал, что 85% ОО, вошедших в мониторинг, оказывают социально-психологическую поддержку детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 84% обеспечивают консультации педагога-психолога, в 78% ОО организованы индивидуальные коррекционные занятия, что говорит о достаточно высоком уровне поддержки в инклюзивной образовательной среде массовых школ.

Одной из характеристик инклюзивной среды образовательной организации является вовлеченность родителей в процессы жизни школы. Частотное распределение результатов по анализу данных родителей в этом исследовании (кол-во анкет родителей — 48 060) по показателю их участия в важных процедурах и мероприятиях ОО дало следующие результаты: в согласовании индивидуального образовательного маршрута для своего ребенка участие принимают 11,5% респондентов, 8,5% родителей указывают на свое участие в психолого-педагогическом консилиуме ОО, каждый четвертый родитель имел возможность посещать уроки (24%), во внеклассных мероприятиях доля участия родителей — 57% от всей выборки. Анализируя среднюю переменную по показателю «участие родителей в согласовании индивидуального маршрута для своего ребенка» в агрегации разных субъектов Российской Федерации, можно увидеть различия в диапазоне от 10,8% (Республика Дагестан) до 48% (Москва).

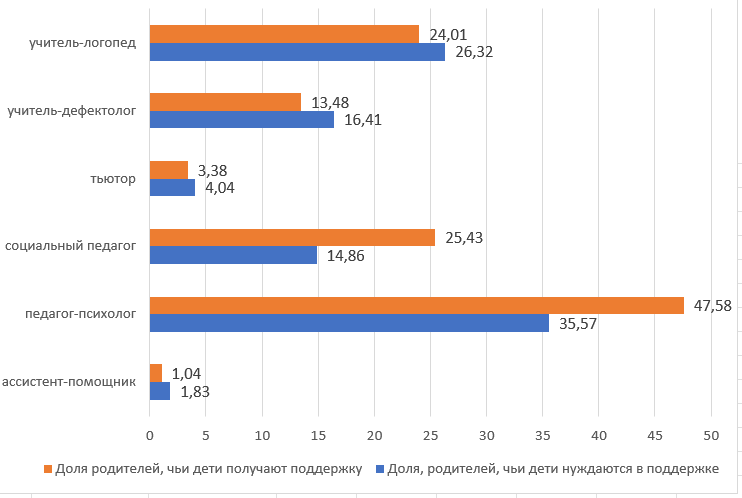

Важными показателями по удовлетворению потребности в сопровождении стали сравнительные данные родителей (выборка равна 48 060 человек) по получаемой помощи их ребенком и помощи востребованной. Опрос родителей показал, что доля родителей, чьи дети нуждаются в поддержке педагога-психолога образовательной организации, ниже, чем доля родителей, чьи дети получают такую поддержку в ОО, соответственно 36% к 47% (см. рис. 1). Этот вопрос требует дополнительного обсуждения.

Рис. 1. Доля родителей, чьи дети нуждаются в социально-психологической поддержке, и доля родителей, чьи дети получают ее в ООО, %, n=48 060

Заключение

Образовательная среда только тогда становится инклюзивной, когда система специальных условий и психолого-педагогического сопровождения формирует участие каждого обучающегося в совместной деятельности в качестве активных субъектов, которые способны менять и преобразовывать среду в свои актуальные возможности. Л.С. Выготский полагал, что «глубоко антипедагогично правило, сообразно которому мы, в целях удобства, подбираем однородные коллективы аномальных детей. Делая это, мы идем не только против естественной тенденции в развитии таких детей, но, что гораздо более важно, мы лишаем аномального ребенка коллективного сотрудничества и общения с другими, стоящими выше него детьми, усугубляем, а не облегчаем ближайшую причину, обусловливающую недоразвитие его высших функций». Поэтому, заключает он, «чрезвычайно важно с психологической точки зрения не замыкать аномальных детей в особые группы, но возможно шире практиковать их общение с остальными детьми» [Выготский, 1983]. Этот методологический наказ лежит в самом «сердце» инклюзии, в системе форм и методов ее реализации.

И последнее. Процесс инклюзии развивается в отечественном образовании уже более десяти лет. За эти годы профессиональная трансформация наших возможностей и технологических ресурсов дала ответы на многие сложные вопросы инклюзивной образовательной практики. Педагогическое сообщество приняло этот вызов и, пройдя сложный путь отторжения, обсуждения и сомнения, поверило в развивающие возможности совместного обучения. На этом этапе педагогу нужен профессиональный партнер, специалист, хорошо знающий процессы развития и владеющий анализом индивидуальных особенностей учеников. Вследствие этого вопросы профессиональной позиции педагога-психолога в развитии инклюзивной образовательной среды становятся предельно актуальными. Размышляя об этой задаче, вспоминается мысль профессора В.Т. Кудрявцева: «Психолог как личность, уверенная в своих профессиональных силах, начинается с безусловного самопринятия. В ином случае он едва ли сможет быть полезным людям» [Кудрявцев]. Инклюзивный потенциал образовательной среды наших школ во многом зависит от профессиональных сил педагогов-психологов, от их профессиональной уверенности и включенности в сложные вопросы образовательной практики, от принятия своей роли в развитии включающего образования.