Многие зарубежные и отечественные авторы указывают на различные недостатки сиротских учреждений: отсутствие постоянного, заботящегося о ребенке взрослого человека; неправильная организация общения взрослых с детьми; отсутствие программ, направленных на компенсацию развития, вызванного проживанием вне семьи [Прихожан, 2005], [Прихожан, 2009]. С большой вероятностью подобные недостатки приводят к проблемам в социализации выпускников сиротских учреждений. В частности, в диссертационном исследовании Н. В. Москоленко приводятся следующие катамнестические данные: за 10 лет из почти 150 выпускников школы-интерната вступили в брачные отношения 15 человек, из которых лишь 6 оформили брак официально. За это время у них родились 5 детей, один из которых оставлен матерью в роддоме [Москоленко].

Общепринятым является понимание, что именно личность является агентом социализации ребенка. Большинство отечественных и зарубежных исследователей полагают, что развитие личности ребенка возможно только в рамках совместной деятельности и общения (социального взаимодействия) с взрослым, в котором последний выступает для ребенка в нескольких аспектах: как образец для подражания формирования жизненного сценария ребенка [Джемс]; [Ритцер]; [Божович, 1968]; [Выготский]; [Лисина, 1978]; [Фельдштейн, 1999], как носитель образцов поведения и норм [Фельдштейн, 1999]; как зеркало, глядя в которое ребенок формирует представления о себе (когнитивную составляющую образа я) и самооценку [Ритцер]; [Прихожан, 2009]; [Бернс], что складывается у ребенка в определенный образ взрослого.

Для изучения образа взрослого у детей- сирот нами были выделены следующие аспекты представления о взрослом у детей дошкольного возраста [Асмолов, 1996]-[Би, 2004]; [Выготский]; [Кайл Роберт. Тайны, 2002]; [Лисина, 1978]; [Кулагина, 2006]; [Якобсон, 1989]; [Сатир Вирджиния. Психотерапия, 2006]; [Хоментаускас, 2006]:

взрослый как морально-нравственный авторитет;

взрослый как регулятор поведения (воспитатель);

взрослый, дающий ребенку авторитетную оценку;

взрослый в родительской роли: осуществляющий заботу по отношению к ребенку, утешитель и защитник;

взрослый в родительской роли: партнер ребенка по взаимодействию и общению.

В исследовании приняли участие 47 детей в возрасте от 5 до 7 лет, из которых 23 - дети-сироты, воспитывающиеся в детском доме, и 24 - дети того же возраста, воспитывающиеся в семье. Подавляющее число исследуемых детей-сирот имели опыт жизни в семье.

Для исследования данной модели взрослого нами была составлена батарея диагностических средств, включающая и разработанную нами методику структурированного игрового взаимодействия. Методика представляет собой полуструктурированную совместную игру ребенка и экспериментатора, где последний, давая свободу в игре ребенка, создает так называемые «игровые ситуации», т. е. организует специальное взаимодействие, в котором поведение ребенка может характеризовать его представление о родительской и регулирующей роли взрослого, моральных нормах, характеристиках детско-родительского взаимодействия (позиции: партнерства, подчинения, эгоизма, доминирования).

В качестве игровых материалов используются: 2 куклы, изображающие взрослых (мама и папа), и 2 куклы, изображающие детей (мальчик и девочка), различная игрушечная мебель и посуда. Совместная игра ребенка и экспериментатора фиксируется на видеокамеру.

Игра с ребенком происходила на специальном игровом поле, поделенном на четыре равные части, которые играют роль комнат. Перед началом игры мебель расставляется по комнатам, а испытуемому ребенку предлагают поиграть в игру, в которой он может быть либо ребенком, либо взрослым, соответственно экспериментатор становится вторым персонажем, которого ребенок не выбрал себе. Экспериментатор уточняет у ребенка также, кем он будет, роль какого персонажа выбрал для себя (возраст, пол) и какого - для экспериментатора. Два других персонажа после выбора удаляются экспериментатором из поля видимости ребенка.

Спустя некоторое время экспериментатор предлагает ребенку сменить роли: если он был взрослом, то стать ребенком или наоборот.

В таблице представлены характеристики модели взрослого и диагностирующие их игровые ситуации. С позиции «взрослого» (экспериментатор в роли «ВЗРОСЛОГО», испытуемый ребенок в роли «РЕБЕНКА») экспериментатором реализовались игровые ситуации 1-4. С позиции «ребенка» (экспериментатор в роли «РЕБЕНКА», испытуемый ребенок в роли «ВЗРОСЛОГО») экспериментатор обеспечивал игровые ситуации 5-11. Помимо игровых ситуаций мы осуществляли оценку поведения испытуемого в роли взрослого и ребенка, наблюдая за его поведением в этих ролях.

Таблица 1

Соотнесение характеристик представления о взрослом и диагностирующих их игровых ситуаций

|

Представления о взрослом |

Игровые ситуации |

|

Взрослый - регулятор поведения, воспитатель, запрещающий авторитет |

1. Немотивированная угроза, агрессия со стороны «взрослого» за то, что «ребенок» по сути не совершал («я тебя накажу!») |

|

Взрослый как дающий авторитетную оценку ребенку |

3. Похвала, проявление любви, нежности |

|

Взрослый как осуществляющий заботу по отношению к ребенку, утешающий и защищающий |

11. Ситуация, требующая морального выбора |

|

5. Ситуация, требующая помощи взрослого («телевизор не включается»). |

|

|

6. Ситуация, требующая помощи взрослого («страшно засыпать») |

|

|

7. Ситуация нехватки жизненно необходимых вещей («куртки чтоб пойти гулять») |

|

|

8. Ситуация глобальной опасности (пожар) |

|

|

10. Похвала, проявление любви, нежности («молодец») |

|

|

Совокупность игровых ситуаций 11, 5- 8, 10 |

|

|

Взрослый - партнер ребенка по взаимодействию и общению |

9. Отказ от выполнения предложенных видов деятельности («не хочу!») |

|

2. Отказ от выполнения предложенных видов деятельности («не хочу!») |

|

|

Совокупность игровых ситуаций 9 и 2 |

Для верификации параметров оценки игровых ситуаций и поведения испытуемых в той или иной роли нами был использован метод экспертных оценок. Группа, состоящая из пяти экспертов, в целом согласилась с выбранными параметрами оценки результатов и признала способность разработанных нами игровых ситуаций диагностировать выделенные аспекты представления о взрослом у ребенка дошкольного возраста. Стоит отметить также, что оценки экспертов были достаточно согласованны между собою.

Для выявления представления о взрослом как осуществляющим заботу мы использовали 6 игровых ситуаций, а также отдельно выделили такой параметр как «общая характеристика заботы»( диаграмма 1). Значимые различия по критерию Хи-квадрат были получены по игровой ситуации 8 (ситуация глобальной опасности, пожар) а также ситуации 10 (ребенок благодарит или хвалит взрослого, проявляет к нему нежность).

В игровой ситуации 8 экспериментатор в роли ребенка сообщал взрослому, что начинается пожар, кричал, что он (ребенок)

боится и не знает что делать. Все дети, воспитывающиеся в семье (100%), тем или иным образом положительно решили данную ситуацию: тушили пожар, пытались успокоить ребенка либо брали его с собой и выбегали из загоревшейся квартиры. В выборке детей-сирот часть из них отрицательно решила исход данной ситуации, т. е. не потушила пожар и не позаботилась о ребенке (17%).

В игровой ситуации 10 экспериментатор в роли ребенка проявляет к взрослому теплые и нежные чувства. Все испытуемые дети из семьи адекватно восприняли данную ситуацию, их отношение к ребенку улучшалось, а инициатива возрастала. У части детей-сирот подобные проявления со стороны взрослого вызвали отторжение и непринятие, смущение (20%).

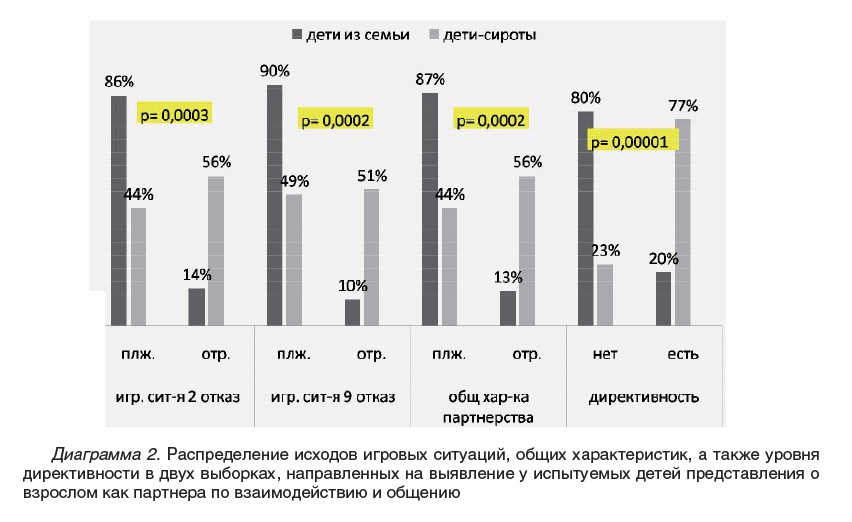

Для выявления представления о взрослом как о партнере по взаимодействию и общению мы использовали две игровые ситуации, а также отдельно выделили такие параметры как «общая характеристика партнерства» и «директивность» (диаграмма 2).

Значимые различия по статистическим критериям Хи-квадрат и Манна-Уитни были получены по каждому из выделенных нами параметров: игровая ситуация 2, игровая ситуация 9, «общая характеристика партнерства», «директивность».

В игровой ситуации 2 экспериментатор в роли «взрослого» отказывался что-либо делать из того, что хотел испытуемый ребенок в роли ребенка. Испытуемые дети, воспитывающиеся в семье, в большинстве спокойно и адекватно восприняли отказ взрослого выполнять их желания и просьбы, лишь небольшая часть из них (4 ребенка) не приняли отказ взрослого и либо на него обижались, либо пытались заставить его сделать то, в чем он им отказал. В группе испытуемых детей-сирот наблюдалась совершенно иная картина: большинство детей-сирот не принимали отказ взрослого (56%). Только меньшая часть детей-сирот (44%) приняла отказ взрослого, тем самым проявив уважение к его правам.

В игровой ситуации 9 экспериментатор в роли ребенка отказывался что-либо делать из того, что хотел испытуемый в роли взрослого. В группе детей, воспитывающихся в семье, большинство уважительно относилось к отказу ребенка что-либо делать (90%), лишь небольшая часть детей из семьи пыталась заставить ребенка это сделать (10 %). В группе испытуемых детей- сирот больше половины (51%) не приняли отказа ребенка выполнить желаемое, пытались всячески его заставить, угрожали, требовали подчинения. Так, девочка из числа детей-сирот в ответ на нежелание ребенка (которым был экспериментатор) ложиться спать выпорола его, мальчик- сирота обещал «выкинуть» еду ребенка, если он сейчас же не встанет с кровати. Только меньше половины детей-сирот восприняли отказ ребенка адекватно, проявив тем самым уважение к его правам.

По параметру «общая характеристика партнерства» также можно заметить значимые различия: дети, воспитывающиеся в семье, вели себя с другим персонажем во многом по-партнерски, уважая его свободу и не блокируя его инициативу (87 %). Бо́льшая часть детей-сирот предпочитали командовать партнером и требовали подчинения, блокировали его инициативу, а в случае когда экспериментатор был в роли «взрослого», пытались манипулировать им (56 %).

По параметру «директивность» выявлены явные различия между выборками. В процессе проводимой работы дети, воспитывающиеся в семье, не блокировали инициативу и активность партнера, а скорее, наоборот, наблюдали за действиями другого человека (80 %о). Лишь небольшая часть детей из семьи вели себя достаточно директивно и пытались полностью командовать ребенком (20 %). В выборке детей- сирот все обстояло совершенно иначе: дети-сироты практически не наблюдали за партнером, сразу брали всю инициативу на себя вне зависимости от того, в какой роли они находились. Было такое ощущение, что они старались воспроизвести некоторую программу действий с ребенком (как правило, действий бытовых: накормить, положить спать, умыть, сводить в туалет

и т. д.). Это было похоже не на какое-то взаимодействие, а скорее на воздействие персонажа испытуемого ребенка-сироты на персонажа экспериментатора (77%). Также дети-сироты достаточно часто критиковали партнера по игре, допускали унижающие ребенка реплики, давали прямые инструкции и указания.

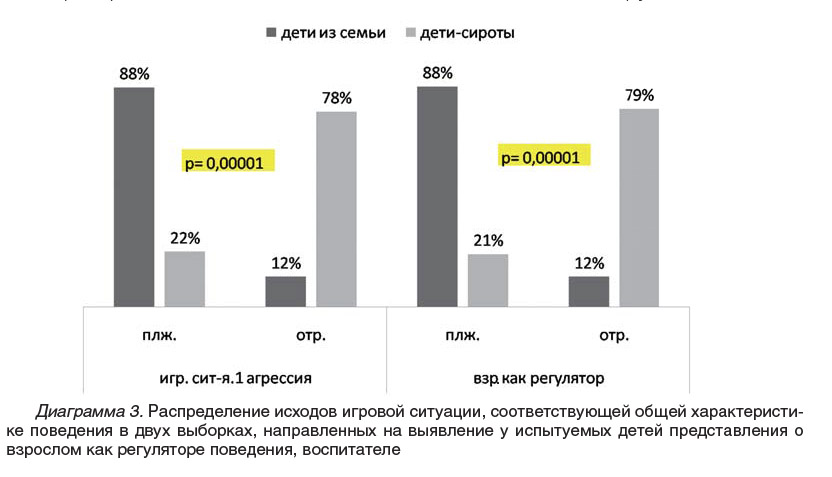

Для выявления представления испытуемых о взрослом как регуляторе поведения, воспитателе нами использовалась игровая ситуация 1, а также описание поведения испытуемых детей (диаграмма 3).

Значимые различия по статистическим критериям Хи-квадрат и Манна-Уитни были получены в распределении ответов в игровой ситуации 1, а также по характеристике «взрослый как регулятор».

В игровой ситуации 1 экспериментатор, находясь в роли взрослого, начинал громко говорить, что он накажет ребенка за действие, якобы совершенное ребенком, которое на самом деле ребенок не совершал («взрослый» кричит на «ребенка», потому что он смотрит по телевизору то, что «взрослый» запретил смотреть).

В выборке детей, воспитывающихся в семье, подавляющее большинство испытуемых (88 %о) активно пытались отстаивать свою невиновность и доказать «взрослому», что он не запрещал им то, за что ругает. Из того как они это делали, можно сделать вывод, что они уверены в том, что «взрослый» их услышит и согласится с их доводами, что взрослый - справедливый человек. В выборке детей-сирот подавляющее большинство испытуемых детей (78 %о) отреагировали на ситуацию агрессии отрицательно: они испытывали страх, не пытались отстаивать свои права, их персонажи убегали, прятались от взрослого либо начинали оправдываться, говорить, что сделали это случайно и что больше так делать не будут.

Полученные данные свидетельствуют, что дети-сироты способны осуществлять заботу по отношению к другому в меньшей степени, чем дети из семьи. Представление о взрослом как о партнере по взаимодействию и общению в выборке детей-сирот в большинстве случаев носит отрицательный характер: дети-сироты не склонны уважать цели и желания партнера, принимать отказ подчиняться требованиям другого; у большинства из них наличествует представление о взаимоотношениях взрослого и ребенка как начальника и подчиненного. Однако значительная (чуть меньше половины) часть детей-сирот способны уважать цели и желания другого. Подавляющее большинство детей-сирот ведут себя с партнером достаточно директивно: очень мало наблюдают, сразу начинают командовать, допускают много критических и унижающих другого высказываний, блокируют его инициативу. Дети-сироты, как правило, ориентированы на свои цели, а не на цели другого. Они в большинстве своем склонны воспринимать взрослого как агрессивного и исполнять его требования не из-за его авторитета и тесной эмоциональной связи с ним, а скорее из-за угрозы страха наказания или какого-либо насилия над ними.