Введение

Изменения, происходящие в современном обществе, в том числе нестабильность, социальные угрозы, «плавающая» экономическая составляющая, оказывают влияние на формирование Я-концепции детей подросткового возраста. Особенно яркими становятся проявления агрессивного поведения в контексте современных общественных реалий. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представляет результаты исследований, показывающие растущий уровень аутоагрессии подростков. Старшие подростки, склонные к аутоагрессивному поведению, чаще остальных имеют проблемы, связанные с физическим здоровьем.

Аутоагрессия — это агрессия, направленная на себя, действие, наносящее ущерб собственному физическому и психологическому здоровью.

Аутодеструктивное поведение, такое как самоповреждение, может быть вызвано различными факторами. В некоторых случаях это может быть попыткой снять эмоциональную боль или стресс, а в других — способом контролировать свою боль или испытывать ощущение реальности. Некоторые люди также могут осуществлять самоповреждение в качестве способа наказания себя за ошибки или определенные поступки. Однако самоповреждение не является здоровым или продуктивным способом решения проблем и может иметь серьезные последствия для физического и психического здоровья.

Помимо этого, самоповреждение может быть связано с расстройствами психики, такими как депрессия, тревожные расстройства или расстройства личности. Люди, страдающие от этих расстройств, могут испытывать боль или неудовлетворенность собой, что может приводить к самоповреждениям.

Отсутствие здоровых стратегий совладания с трудностями также может стать фактором, приводящим к самоповреждениям. В такой ситуации личность не знает, как справиться с эмоциональной болью или стрессом, и поэтому обращается к деструктивным стратегиям, таким как самоповреждение, чтобы снять напряжение. Однако такие стратегии не помогают решить проблему и могут создавать дополнительные травмирующие негативные последствия.

В период подросткового развития у детей формируется представление о себе, включающее реальное и идеальное «Я». Структура концепции «Я» является основой личности подростка и влияет на его психологическое благополучие. Разнообразие аспектов структуры личности помогает подростку адаптироваться, что особенно важно в этом периоде, так как подростковый возраст является фактором риска для появления агрессивного поведения, включая суицидальное поведение. Эмоциональность, высокая эмоциональная активность и демонстративное поведение могут стимулировать саморазрушительное поведение.

Для того чтобы преодолеть аутодеструктивное поведение, важно распознать источник проблемы и найти здоровые способы совладания с трудностями. Для оказания эффективной помощи подросткам, склонным к аутогарессивному поведению, важно понимать особенности Я-концепции таких подростков. Данное исследование посвящено анализу особенностей Я-концепции, их влиянию на формирование склонности старших подростков к аутоагрессивному поведению.

Изучение особенностей Я-концепции и аутоагрессивного поведения

Анализ отечественных и зарубежных источников по проблемам подросткового возраста, Я-концепции и агрессивного поведения показал, что подростковый возрастной кризис имеет достаточно продолжительный временной отрезок — до наступления юности. В данный период радикально меняются взгляды, окончательно формируется саморегуляция, самоконтроль подростков, их эмоциональная сфера, ценностно-нравственные ориентации (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, Л.И. Божович) [Божович, 2011; Выготский, 2009; Пиаже, 2008].

В старшем подростковом возрасте становится все более важным формирование собственной идентичности и самоопределения. Подростки начинают осознавать свои сильные и слабые стороны, интересы, ценности и жизненные цели. Они начинают осознавать себя как индивидуальность, отличную от других [Шаповаленко, 2005; Эльконин, 1971].

Одним из способов формирования идентичности является социальное сравнение — сравнение себя с другими людьми, особенно сверстниками. Подростки стремятся выяснить, как они вписываются в общество, группу, и находят свое место в них. Этот процесс может быть конфликтным и сложным, так как подростки могут ощущать себя недостаточно соответствующими определенным нормам или ожиданиям социума. В то же время, подростки начинают осознавать свои личные ценности и убеждения. В подростковом возрасте дети начинают задаваться вопросами о своей сущности, целях и смысле жизни (Д.Б. Эльконин, Е.В. Бурмистрова) [Божович, 2008; Бурмистрова, 2015; Выготский, 2009; Эльконин, 1971].

Для благополучия личности в старшем подростковом возрасте большое значение имеет структура Я-концепции. Границы собственного поведения, самооценка, вера в собственные возможности и постановка жизненных целей определяется концепцией личности. Способность ориентироваться в жизни, строить коммуникацию с окружающими определяется Я-концепцией (В.В. Столин, Р. Бернс) [Бандура, 1984; Столин, 1983].

Компоненты Я-концепции продолжают свое формирование в старшем подростковом возрасте. Особенно активно происходит процесс индивидуализации Я-концепции. У старших подростков происходят изменения в области самооценки, регуляции поведения, ценностных ориентиров (Р. Бернс, Е.В. Бурмистрова) [Бернс, 2019; Бурмистрова, 2015].

В старшем подростковом возрасте особенно ярко может начать проявляться агрессия. Она может быть как враждебной, так и защитной, а также иметь направленность. Внешняя агрессия проявляется в окружении подростка, в семье. Наибольший вред несет внутренняя агрессия. Она является деструктивным паттерном поведения. Особенности проявления агрессивного поведения индивидуальны (К.Г. Юнг, Э. Фромм, А. Бандура, А.А. Реан) [Бандура, 1984; Психология человека от, 2002; Руженков, 2008; Фромм, 2020; Юнг, 1998].

Агрессивное поведение может служить подростку защитной реакцией на несправедливое отношение, способом отстаивания личных границ, проявляться в адаптационных процессах. Если агрессия подавляется, возникают невротические состояния. Согласно исследованиям агрессии, на ее проявление могут влиять различные факторы, среди которых влияние значимых взрослых, особенности воспитания в семье и эмоциональная поддержка родителей, особенности межличностной коммуникации (А. Бандура, Л.И. Семенюк, И.А. Фурманов, С.О. Кузнецова) [Кузнецова, 2010; Семенюк, 2019; Фурманов, 2015; Bandura, 1961].

Одним из деструктивных видов агрессии является аутоагрессия. Данный вид агрессии направлен на самого себя. Агрессивное поведение в подростковом возрасте может иметь различные причины и формы проявления. Некоторые подростки могут проявлять агрессию во внешней форме, например, через конфликты с окружающими. Также агрессия может проявляться внутренне, например, через саморазрушительное поведение или негативные мысли о себе.

Агрессивное поведение может проявляться адаптивно и деструктивно. При адаптивных формах проявления агрессии подросток справляется со сложными жизненными ситуациями, получает инструменты для защиты своего мнения и интересов, отстаивает личные границы. Чрезмерное и деструктивное проявление агрессии приносит вред самой агрессирующей личности и может навредить окружающим (А.А. Реан, Н.А. Польская, С.Н. Ениколопов) [Ениколопов, 2005; Польская, 2015; Психология человека от, 2002].

Факторы, влияющие на проявление агрессии в подростковом возрасте, могут быть разными. Сюда можно включить гендерную идентичность, уровень агрессии и поведения значимых взрослых в окружении, поддержку семьи и способность налаживать здоровые отношения со сверстниками [Настольная книга практического, 2008; Фетискин, 2002].

В старшем подростковом возрасте склонность к аутоагрессивному поведению приводит к снижению саморегуляции, уровня самосознания. Снижается возможность к рефлексии. Деструктивное поведение детей приводит к искажению реальности, в том числе неадекватному восприятию собственной личности. Развитие аутоагрессии в подростковом возрасте имеет связь с особенностями структуры Я-концепции личности (А.Г. Амбрумова, Н.А. Польская) [Амбрумова, 2015; Польская, 2014].

В основе исследования использованы положения отечественной психологии о формировании личности в подростковом возрасте (Л.С. Выготский, Л. И. Божович) [Божович, 2008; Выготский, 2009]; представления о развитии Я-концепции (Р. Бернс; Е. Пирс, Д. Харрис; В.В. Столин) [Бернс, 2019; Приложение 10. Изучение; Столин, 1983]; исследования агрессивности (А. Бандура, А.А. Реан) [Психология человека от, 2002; Bandura, 1961].

В данном исследовании были выдвинуты следующие гипотезы: 1) имеется связь склонности к аутоагрессивному поведению старших подростков с особенностями Я-концепции; 2) подростки, склонные к аутоагрессивному поведению, имеют низкую самооценку и уровень самопринятия, а также склонны к самообвинению; 3) имеются различия среди девочек и мальчиков в склонности к суицидальному поведению.

Выборка исследования

Группу респондентов составили 150 старших подростков (67 мальчиков и 83 девочки), средний возраст которых составил 16 лет. Исследование состояло из двух этапов. На первом этапе была проведена диагностика 150 человек на выявление склонности к аутоагрессиивному поведению по методике Е.П. Ильина с целью определения выборки. Выборку составили группы из 56 старших подростков с аутоагрессивным (24 мальчика и 32 девочки) и 94 старших подростков с гетероагрессивным поведением (43 мальчика и 51 девочка), обучающиеся 9–10 классов МБОУ СОШ № 3 имени Адмирала Нахимова г. Геленджик (табл. 1).

Табл. 1. Описание выборки исследования

|

1 этап исследования |

2 этап исследования |

||||

|

чел. |

средний |

чел. |

средний |

||

|

Мальчики |

67 |

16 лет |

Мальчики с аутоагрессивным поведением |

24 |

16 лет |

|

Девочки |

83 |

16 лет |

Девочки с аутоагрессивным поведением |

32 |

16 лет |

|

Мальчики с гетероагрессивным поведением |

43 |

16 лет |

|||

|

Девочки с гетероагрессивным поведением |

51 |

16 лет |

|||

Методики исследования

При проведении исследования связи особенностей Я-концепции и склонности к аутоагрессивному поведению старших подростков был использован пакет методик.

- Опросник ауто- и гетероагрессии, разработанный Е.П. Ильиным [Ауто- и гетероагрессия], применяется для выявления направленности агрессивного поведения. Опросник состоит из 20 утверждений и двух интерпретационных шкал: «аутоагрессия» и «гетероагрессия».

- Методика «Изучение склонности подростков к суицидальному поведению» (СПСП) М.В. Горской [Пакет диагностического инструментария, 2021] направлена на выявление склонности подростка к суицидальному поведению. Методика позволяет оценить выраженность тревожности, фрустрации, агрессии и ригидности.

- Методика исследования самоотношения (МИС) С.Р. Пантилеева [Пиаже, 2008] предназначена для выявления структуры самоотношения личности, а также выраженности отдельных компонентов самоотношения: закрытости, самоуверенности, саморуководства, отраженного самоотношения, самоценности, самопривязанности.

Результаты и обсуждение

При проведении сравнительного анализа результатов подростков, склонных к аутоагрессивному и гетероагрессивному поведению, использовались непараметрические статистические методы — критерий U Манна — Уитни и коэффициент ранговой корреляции ρ Спирмена.

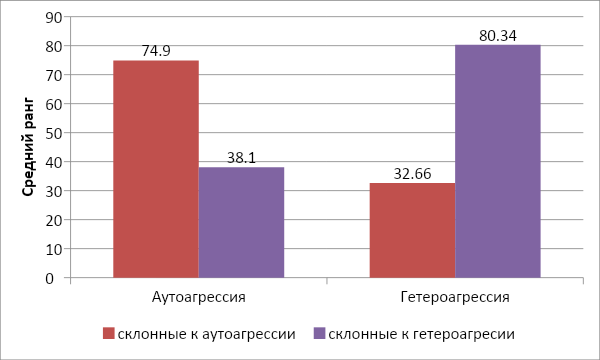

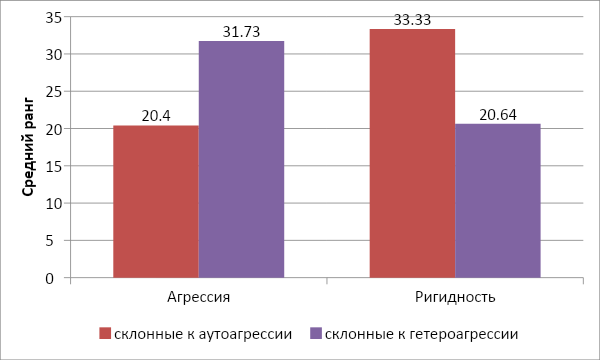

При сравнении подростков, у которых наблюдается склонность к аутоагрессии, и подростков, склонных к гетероагрессии, были выявлены следующие данные. По шкалам методики Е.П. Ильина достоверными оказались различия по всем имеющимся показателям (рис. 1).

Обнаружены достоверные различия по обеим шкалам опросника Е.П. Ильина. Соответственно, подростки, имеющие высокий уровень аутоагрессии, — склонны к аутоагрессивному поведению (U=537,5; p<0,001). Подростки, имеющие склонность к гетероагрессивному поведению, согласно результатам методики, имеют высокий уровень гетероагрессии (U=233; p<0,001).

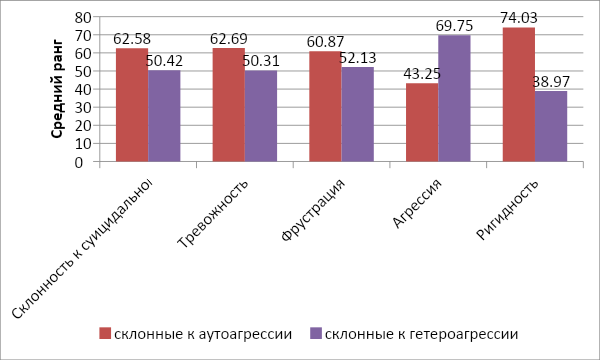

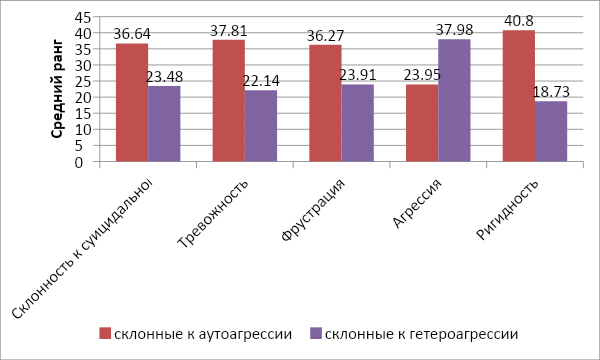

Важным показателем является склонность подростков к суицидальному поведению. Согласно данным методики М.В. Горской «Склонность подростков к суицидальному поведению», только 14% подростков имеют склонность к представлению образов и фантазий суицидального характера. Однако в наибольшей степени они связаны со склонностью к риску, получению острых ощущений и эмоций. Не выявлено подростков, которые имеют достаточно высокий уровень склонности к суициду. Результаты анализа сравнения подростков, имеющих склонность к гетероагрессивному и аутоагрессивному поведению, следующие (рис. 2).

Были выявлены значимые показатели по всем шкалам методики М.В. Горской. Высокий уровень тревожности демонстрируют те подростки, которые имеют склонность к аутоагрессивному поведению (U=1221,5; p<0,05). Также у данной группы респондентов высок показатель ригидности (U=586,5; p<0,001). Общий показатель склонности к суицидальному поведению имеет значимое значение (U=1227,5; p<0,05). Группа респондентов, состоящая из подростков, имеющих склонность к гетероагрессии, показывает значимо высокий уровень по шкале агрессии данной методики (U=826; p<0,001).

Рис. 1. Показатели аутоагрессии и гетероагрессии подростков, склонных к аутоагрессии и гетероагрессии

Рис. 2. Показатели склонности к суицидальному поведению подростков, склонных к аутоагрессии и к гетероагрессии

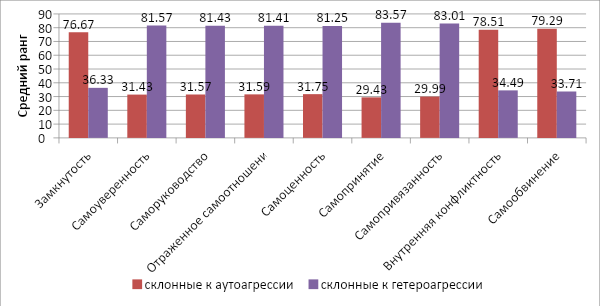

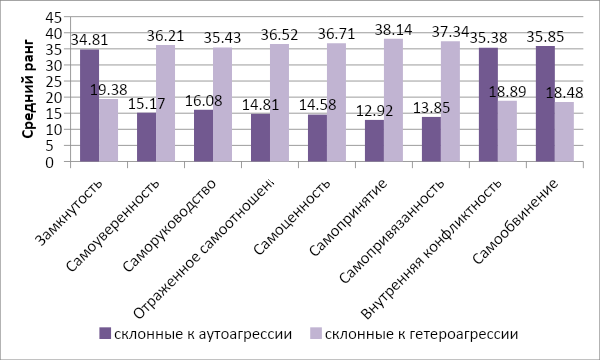

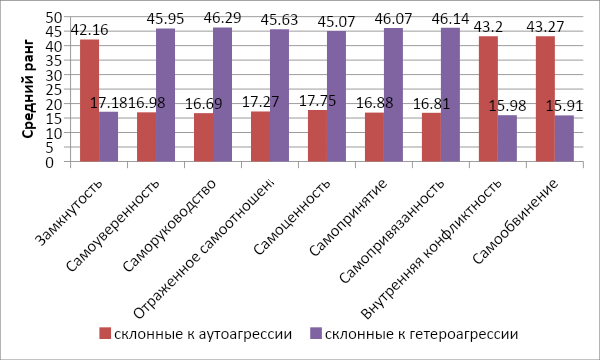

Показатели отношения к самому себе у подростков также имеют различия. Согласно результатам теста МИС, имеются различия данных по всем представленным шкалам. Аутоагрессивное поведение подростков приводит к повышению показателей шкалы замкнутости (U=438,5; p<0,001). Также у подростков, склонных к аутоагрессии, высок показатель внутренней конфликтности (U=335,5; p<0,001). Подростки, склонные к аутоагрессии, согласно полученным данным, в количестве 7,2% от общего числа группы респондентов, могут принимать на себя вину за совершенные действия. Часто это сопровождается вспышками гнева, направленными вовне — на окружающих людей. 8,9% подростков, склонных к гетероагрессии, также имеют тенденцию к самообвинению. Показатели самообвинения у подростков, склонных к аутоагрессивному поведению, остаются высокими (U=291,5; p<0,001).

Подавляющее большинство подростков, склонных к аутоагрессии (92,8%), склонны не признавать свою вину, перекладывать ответственность за совершенные действия на окружающих. В данную группу входят 21,5% подростков, склонных к гетероагрессии. Подростки, склонные к гетероагрессивному поведению, более ценят собственную личность (U=182; p<0,001), имеют высокий показатель самопринятия (U=52; p<0,001) и самопривязанности (U=83,5; p<0,001). Гетероагрессивные подростки наиболее самоуверенны (U=164; p<0,001), имеют высокий уровень саморуководства по показателям соответствующей шкалы (U=172; p<0,001). Также данная группа подростков отличается значимо высокими показателями отраженного самоотношения (U=173; p<0,001) (рис. 3).

Рис. 3. Показатели самоотношения подростков, склонных к аутоагрессии и гетероагрессии

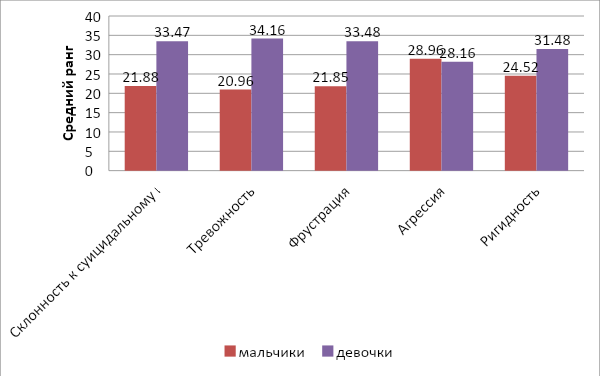

Рис. 4. Показатели склонности к суицидальному поведению мальчиков и девочек, склонных к аутоагрессии

Для подтверждения частной гипотезы исследования, проведен сравнительный анализ мальчиков и девочек. Рассмотрим сравнение показателей склонности к суицидальному поведению (рис. 4). Достоверные различия обнаружены по ряду шкал. В связи с этим важно отметить, что девочки более тревожны (U=203; p<0,01), фрустрированы (U=224,5; p<0,01), чем мальчики. Также показатель склонности к суицидальному поведению у девочек более выражен по сравнению с мальчиками (U=225; p<0,01).

Сравнительный анализ данных самоотношения мальчиков и девочек подросткового возраста, склонных к аутоагрессии, показал, что мальчики имеют значимо более высокий уровень по шкале, отвечающей за показатели саморуководства (U=206,5; p<0,01) (рис. 5). Соответственно, мальчики, склонные к аутоагрессии, имеют более высокий уровень волевой регуляции чаще, чем девочки (склонные к аутоагрессии), могут опереться на собственное «Я» и признать причастность своей личности к достижению успеха.

Рис. 5. Показатели самоотношения мальчиков и девочек, склонных к аутоагрессии

Сравнительный анализ подростков, склонных к гетероагрессии, не показал значимых различий.

Сравним показатели мальчиков, имеющих склонность к гетероагрессии, и мальчиков, склонных к аутоагрессии. Значимо более агрессивны (U=189,5; p<0,01) и ригидны (U=172; p<0,01) мальчики, имеющие склонность к аутоагрессивному поведению (рис. 6).

Рис. 6. Показатели склонности к суицидальному поведению мальчиков, склонных к аутоагрессии и склонных к гетероагрессии

Показатели отношения подростков к самим себе имеют значимые различия. Мальчики подросткового возраста, имеющие склонность к аутоагрессивному поведению, наиболее замкнуты (U=136,5; p<0,001). Также отмечается высокий уровень внутренней конфликтности (U=123; p<0,001). Склонность к самообвинению (U=111,5; p<0,001) также имеет место в данной группе выборки. Склонные к гетероагрессии мальчики подросткового возраста более самоуверенны (U=64; p<0,001). Они имеют значимые показатели саморуководства (U=86; p<0,001). Саморуководство может быть проявлено в ситуации неопределенности и неизвестности новой ситуации, когда сложно выбрать, как правильно действовать или какие последствия могут возникнуть, личность может полагаться на средовые воздействия и подчиняться им, чтобы избежать возможных ошибок. Однако, с развитием опыта и установлением новых практик и навыков, человек может постепенно начать проявлять больший контроль над новыми ситуациями. Практика и опыт позволяют расширять границы «Я» и развивать способность к личному контролю в новых условиях. Мальчики, склонные к аутоагрессивному поведению, чаще предпочитают новизну и изменения и испытывают удовлетворение от новых ситуаций и вызовов. У них может быть более высокий уровень контроля в новых условиях, поскольку они больше ориентированы на поиск новых возможностей и роста. Также у мальчиков, имеющих аутоагрессивное поведение, значимо выше уровень отраженного самоотношения (U=55,5; p<0,001), что говорит о большей способности вызывать у окружающих симпатию; значимо выше показатели самоценности (U=50; p<0,001), самопринятия (U=10; p<0,001) и самопривязанности (U=32,5; p<0,001), что дает данной группе больше вероятных возможностей к изменению (рис. 7).

Рис. 7. Показатели самоотношения мальчиков, склонных к аутоагрессии и склонных к гетероагрессии

Рассмотрим сравнительный анализ девочек, имеющих склонность к аутоагрессии, и девочек, не имеющих склонности к аутоагрессии. Девочки подросткового возраста, имеющие склонность к аутоагрессивному поведению, значимо более тревожны (U=214; p<0,001). Также значимо выше уровень фрустрации (U=263,5; p<0,01). Шкала ригидности в данной группе показывает значимо более высокие показатели (U=118,5; p<0,001). Это говорит о том, что при попытке изменить условия, явно нуждающиеся в данных изменениях, чаще возникают затруднения у девочек, склонных к аутоагрессии. Общий показатель склонности к суицидальному поведению также выше у девочек, склонных к аутоагрессии (U=251,5; p<0,01). У девочек, склонных к гетероагрессии, наблюдается более высокий показатель по шкале агрессии (U=238,5; p<0,01). Это определяет особую активность психики девочек, которая характеризуется стремлением к лидерству и проявлением силы по отношению к окружающим (рис. 8).

Рис. 8. Показатели склонности к суицидальному поведению девочек, склонных к аутоагрессии и склонных к гетероагрессии

Показатели самоотношения у девочек также имеют значимые различия (рис. 9). Девочки, имеющие склонность к аутоагрессивному поведению, имеют значимо более высокие показатели замкнутости (U=75; p<0,001), что говорит о более выраженном защитном поведении. Также значимы показатели внутренней конфликтности (U=41,5; p<0,001) и самообвинения (U=39,5; p<0,001). Девочки подросткового возраста, склонные к гетероагрессии, более уверенны в себе (U=15,5; p<0,001), имеют больше возможностей к изменению ситуации и саморегуляции (шкала саморуковдства) (U=6; p<0,001). Им проще — так же, как и мальчикам, склонным к гетероагрессивному поведению, — создавать о себе благоприятное впечатление у окружающих, что подтверждают данные шкалы отраженного самоотношения (U=24,5; p<0,001). Девочки, склонные к гетероагрессивному поведению, имеют значимо более высокие показатели самоценности (U=40; p<0,001), самопринятия (U=12; p<0,001) и самопривязанности (U=10; p<0,001).

Рис. 9. Показатели самоотношения девочек, склонных к аутоагрессии и склонных к гетероагрессии

Таким образом, можно отметить, что склонность к аутогрессии, несмотря на зачастую неосознаваемый характер проявления, может влиять на представление о собственном «Я», уровень самооценки и склонность к суицидальному поведению у детей старшего подросткового возраста.

Выводы и заключение

Анализ результатов исследования взаимосвязи аутоагрессии и склонности к суицидальному поведению с самоотношением подростков, склонных к аутоагрессивному поведению, показал, что подростки, имеющие склонность к аутоагрессивному поведению, имеют особую потребность избегать отношений с самими собой. Подростки ригидны, стремятся прежде всего сохранить свои качества, не прилагая усилий по их изменению и развитию. Это позволяет им избежать ряда трудностей, с которыми придется столкнуться при изменении условий, которые явно требуют изменений.

Когда собственное «Я» воспринимается подростками, склонными к аутоагрессии, как внутренняя опора, помогающая направлять действия и корректировать поведение, коммуникацию с обществом, то уровень аутоагрессии и показатели склонности к суицидальному поведению снижаются. При восприятия собственного «Я» как причины неудач, принятия вины за поступки показатели агрессивности возрастают.

Склонные к аутоагрессивному поведению мальчики имеют тенденцию избегать открытых отношений с собственной личностью. Это повышает показатели склонности к суицидальным проявлениям поведения. Девочки, имеющие склонность к аутоагрессивному и суицидальному поведению, имеют высокий уровень агрессии, фрустрации, ригидности и тревожности.

При высоком уровне тревожности подростков, которые имеют склонность к гетероагрессивному поведению, повышается склонность к проявлению такого поведения, а также повышается ригидность, не позволяющая изменить нуждающиеся в этом условия.

Можно говорить о том, что существует влияние склонности к аутоагрессивному поведению на особенности Я-концепции старших подростков. Таким образом, гипотеза и ряд частных гипотез подтверждены. Данное исследование позволяет говорить о востребованности дальнейшего изучения связи склонности к аутоагрессивному поведению и особенностей Я-концепции на различных возрастных развития личности.

Ограничения: данная работа является исследованием связи компонентов Я-концепции старших подростков с их склонностью к аутоагрессивному поведению, освещая особенности и значимость имеющихся связей. В дальнейших исследованиях данной проблемы возможно проведение лонгитюдного исследования на предмет изменения структурных компонентов Я-концепции юношей и девушек, а также изменение их склонности к аутоагрессивному поведению с течением времени.