Введение

С момента своего возникновения в середине 1960-х гг. и особенно в последние два десятилетия электронный гипертекст, его специфика и влияние на психическое развитие учащихся достаточно активно изучаются в психологии (Н.В. Беляева; А.Е. Войскунский, О.Н. Арестова, М.Ю. Солодов; М.Ю. Лебедева с соавт.; К. Ганель с соавт.; Д. Дестефано, Ж. Лефевр; Й. Цумбах, И. Пикснер; К. Райнер; Л. Сальмерон и др.). Интерес к данной проблематике определяется той ролью, которую гипертекстовые системы играют в современных средствах информации, представляя собой реальную альтернативу печатным текстам и занимая все большее место в образовательном процессе.

Среди важнейших проблем изучения гипертекста психологи выделяют следующие: усиление когнитивной нагрузки на учащихся при взаимодействии с нелинейным текстом (Войскунский, 2017; DeStefano, LeFevre, 2007; Skulmowski, Xu, 2022; Taky-eddine, Madaoui, 2024), специфика навигационной деятельности, влияние структуры гиперссылок на внимание пользователей и понимание текста (DeStefano, LeFevre, 2007; Schurer, Opitz, Schubert, 2023), использование когнитивных и метакогнитивных стратегий при чтении гипертекста (Берлин Хенис и др., 2023; Лебедева, 2022; Миронова, Борисенко, Шишкова, 2024) и др.

Анализ релевантных публикаций позволил выделить ряд положений, на которые следует опираться в исследованиях гипертекста.

Первое. Гипертекст как одна из цифровых технологий отличается от классического печатного тем, что гипертекстуальность в полном объеме реализуется именно в электронном гипертексте, обладающем такими характеристиками, как виртуальность, дисперсность структуры, интерактивность, композиционная нестабильность, нелинейность, открытость, мультимедийность и др. (Стройков, 2024, с. 16-17).

Второе. Своеобразие структуры гипертекста определяет особенности его восприятия и работы читателя с ним. Виртуальная структура электронного текста, включающая основной текст и встроенные в него гиперссылки, ведущие к гипотекстам (термин «гипотекст» используется в наиболее общепринятом понимании: как минимальная текстовая единица гипертекста, доступная после открытия гиперссылки (Рязанцева, 2010, с. 54)), предполагает нелинейный характер чтения, его фрагментарность, выстраивание индивидуального читательского маршрута. Ряд ученых отмечают, что при недостаточном развитии навыков работы с гипертекстовыми структурами читатель, особенно начинающий, может «потеряться» в киберпространстве, уйти по ссылкам далеко от основного текста и не справиться с исходной задачей (Salmerón et al., 2015; Schurer, Opitz, Schubert, 2023).

Третье. Взаимодействие с гипертекстом увеличивает когнитивную нагрузку по причине необходимости интегрировать и удерживать в рабочей памяти информацию из разных информационных единиц. Увеличение когнитивной нагрузки может негативно сказываться на успешности выполнения заданий (DeStefano, LeFevre, 2007). С другой стороны, как показали результаты недавних исследований, при должной организации учебного процесса возможно минимизировать отрицательные стороны взаимодействия с гипертекстом (потерю ориентировки, отклонение от изучаемой темы и др.) и разработать стратегию сбалансирования когнитивной нагрузки в цифровом обучении (Skulmowski, Xu, 2022; Sweller, van Merriënboer, Paas, 2019).

В целом, несмотря на значительный массив исследований гипертекста, большинство из них носит теоретический характер и нередко дублирует информацию, полученную на ранних этапах его изучения. В дефиците оказываются исследования, связанные с учебным гипертекстом, который отличается от неучебного (аутентичного) прежде всего особым образом организованной учебно-научной информацией. Учебный гипертекст характеризуется такими свойствами, как строгое соответствие поставленной учебной задаче, завершенность и целостность, более четкая структура, ограниченное количество ссылок, содержащих достоверную информацию. В силу указанных свойств учебный гипертекст позволяет в определенной мере управлять познавательной деятельностью школьников.

К числу недостатков современных исследований гипертекста относится также редкое обращение к точным методам. Ощущается нехватка работ, проведенных методом окулографии (айтрекинга) – методики видеорегистрации движений глаз. Ряд таких исследований выполнен зарубежными учеными (Rayner et al., 2006; Salmerón et al., 2015; Strukelj, Niehorster, 2018), в то время как на русскоязычных выборках данный метод применяется редко (см., напр.: (Белоедова, 2023; Берлин Хенис и др., 2023; Оганов, Корнев, 2018)).

Исследование гипертекста с помощью окулографического метода является очень перспективным. Данный метод позволяет объективизировать как процесс восприятия текста, так и способы взаимодействия с текстом. С помощью анализа глазодвигательной активности возможно исследование моделей читательского поведения и его видов, стратегий чтения. Однако следует принять во внимание, что использование айтрекера на практике имеет ряд ограничений и сложностей (см. подр.: (Походай и др., 2022)), о которых будет сказано ниже.

Цель работы – выявление с помощью айтрекера психологической специфики взаимодействия учащихся 7–8 классов с учебным гипертекстом, а именно следующих особенностей: 1) первичного восприятия текста и следования установке на последовательное аналитическое чтение, 2) распределения внимания учащихся в процессе работы с основным текстом и содержанием гиперссылок, 3) ориентировки в тексте и его понимания.

Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие гипотезы: 1) поскольку учебный гипертекст отличается специальным моделированием представленной в нем информации для организации и управления деятельностью учащихся, мы предположили, что первичное чтение учебного гипертекста будет последовательным, сопровождаться ознакомлением учащихся с содержанием гиперссылок по мере их появления в основном тексте; 2) в силу дополнительной когнитивной нагрузки, возникающей при работе с гипертекстовыми структурами, у подростков будет доминировать недостаточно высокий уровень понимания учебного гипертекста.

Материалы и методы

В ходе исследования был проведен констатирующий пилотажный эксперимент с использованием следующих методов и методик.

- Окулографический метод. Для регистрации движения глаз применялся айтрекер Gazepoint GP3 с частотой регистрации 60 Гц и 9-точечной калибровкой перед началом эксперимента. В зависимости от имеющихся в школах компьютеров стимульный материал экспериментатор демонстрировал на мониторах либо с диагональю 14 дюймов и разрешением 1920х1080 точек (n = 9), либо на мониторах 17 дюймов с разрешением 1280х1024 точек (n = 24). Участники исследования находились на расстоянии 700-800 мм от экрана. Во время записи положение головы респондента зафиксировано не было. С помощью айтрекера отслеживалась запись только первичного чтения, работа с диагностическим тестом видеорегистрации не подлежала.

Статистический анализ результатов регистрации окуломоторной активности осуществлялся с помощью средств языка программирования Python и программного обеспечения jamovi (V. 1.6.23.0).

- Анкета с данными испытуемого. В анкете учащиеся указывали свой возраст, пол, класс.

- Авторский диагностический инструментарий «Понимание гипертекста», основанный на теории И.Р. Гальперина о видах информации в тексте (Гальперин, 2007) и реализующий градуально-уровневый подход, в соответствии с которым понимание рассматривается не в бинарном противопоставлении (понял/не понял), а как стадиально разворачивающийся феномен (понял больше/меньше) (Щербакова, Обольская, 2023). Ранее, используя данный подход, нами была разработана диагностика уровня понимания текста подростками в процессе смыслового чтения с листа и с экрана (Миронова, Борисенко, Шишкова, 2023).

В качестве стимульного материала был выбран фрагмент из учебной книги «Пушкин, его друзья и современники», посвященный предкам А.С. Пушкина (Граник, Концевая, Миронова, 2022), поскольку исследование выполнено в развитие научной школы акад. РАО Г.Г. Граник, в частности, ее исследований чтения и понимания текста (Борисенко, Миронова, Шишкова, 2022) (книга входит в серию «Школьное литературоведение на психологической основе»). На основе данного текста был разработан экспериментальный учебный гипертекст гуманитарной направленности, включающий девять гиперссылок разного объема и сложности и иллюстративный ряд из пяти рисунков: автопортрет Пушкина 1829 г., герб рода Пушкиных (в основном тексте), портрет Петра I, а также изображения на карте Африки Эфиопии и Камеруна (в гиперссылках). Длина гипертекста – 4,5 стр. формата А4 (1058 слов). Выбор длинного текста обусловлен прежде всего необходимостью скроллинга (прокрутки) и переходов по гиперссылкам. Индекс читабельности Флеша (FRE) для данного текста равен 44 баллам 1, что соответствует категории достаточно сложных текстов и вместе с тем доступных учащимся данной возрастной группы.

Специально разработанный диагностический инструментарий включает задания на вычитывание двух видов текстовой информации: фактуальной (описанных событий, места и времени действия) и концептуальной («системы отраженных в тексте взглядов, мыслей и чувств автора» (Гальперин, 2007, с. 27)). Всего в нем 12 заданий, из которых 5 закрытого типа и 7 открытых, предполагающих краткий или развернутый ответ. Данные задания были составлены так, чтобы для успешного их выполнения испытуемым требовалось прочитать и основной текст, и содержание гиперссылок. Критериями оценивания развернутых ответов стали полнота высказывания и его адекватность исходному тексту. Качественный анализ осуществлялся методом экспертных оценок по трехбалльной шкале. В экспертную группу вошло пять специалистов (три филолога, два психолога), имеющих опыт работы со школьниками подросткового возраста. Для оценки согласованности мнений экспертов применялся коэффициент альфа Кронбаха, его значение составило 0,87. На основании суммарных баллов было выделено пять уровней понимания текста (очень низкий: практически полное искажение смысла – 0–24% от максимально возможного числа баллов; низкий: поверхностное понимание – 25–49%; средний: частичное понимание – 50–69%; относительно высокий: недостаточно полное и точное понимание – 70–84%; высокий: достаточно полное и точное понимание – 85–100%).

Выборка. В пилотажном исследовании, которое проводилось в апреле–мае 2024 г., приняли участие 33 испытуемых – учащихся 7–8 классов двух общеобразовательных организаций Москвы и Московской области (12 мальчиков и 21 девочка, возраст – 12–15 лет (M = 13,8, SD = 0,8)), в том числе 7-й класс: n = 11, 8-й класс: n = 22. У всех участников нормальная или компенсированная до нормальной острота зрения, хорошая или отличная успеваемость по релевантным предметам (русскому языку, литературе и истории).

Процедура эмпирического исследования. Вначале испытуемые заполняли анкету, проводилась процедура калибровки айтрекера. Далее учащимся давалась инструкция: внимательно прочитать текст на экране компьютера, последовательно открывать по ходу чтения встречающиеся в тексте гиперссылки, после этого выполнить задания на понимание прочитанного. Инструкция предполагала аналитическое чтение, ориентированное на раскрытие содержания текста и его структуры, что, в терминах зарубежных психологов (Salmerón et al., 2015), соответствует глубокой обработке текста. Время на чтение, в ходе которого происходила регистрация движений глаз, не ограничивалось. После прочтения текста испытуемые письменно отвечали на вопросы диагностики, при этом они могли пользоваться текстом.

Общая длительность эксперимента для каждого испытуемого составила 35–40 мин.

Результаты и обсуждение

Для анализа данных, полученных с помощью окулографии (наборы экспериментальных данных см.: (Борисенко, Ганичева, Миронова, Шишкова, 2025)), были выбраны следующие параметры: количество фиксаций и их средняя длительность, общее время чтения текста, количество переходов по гиперссылкам, длительность просмотра релевантных позиций гипертекста, распределение средних длительностей фиксаций внутри абзацев. Выделенные параметры относятся к числу общепринятых для анализа в современных айтрекинговых исследованиях (Походай и др., 2022; Salmerón et al., 2015; Strukelj, Niehorster, 2018).

В ходе исследования нами было сделано важное наблюдение относительно распределения внимания испытуемых: вопреки распространенным утверждениям, что основной стратегией чтения с экрана является чтение-сканирование, чаще всего по принципу известного «F-паттерна», при котором количество зрительных фиксаций сконцентрировано в верхней и левой частях страницы (Nielsen, 2006), в чтении экспериментального учебного гипертекста F-паттерн не прослеживался. Вероятно, это связано с тем, что F-образный шаблон описывает поведение пользователей в процессе просмотра веб-контента, однако цель чтения у наших испытуемых была иная – не просмотровое, а аналитическое учебное чтение гипертекста.

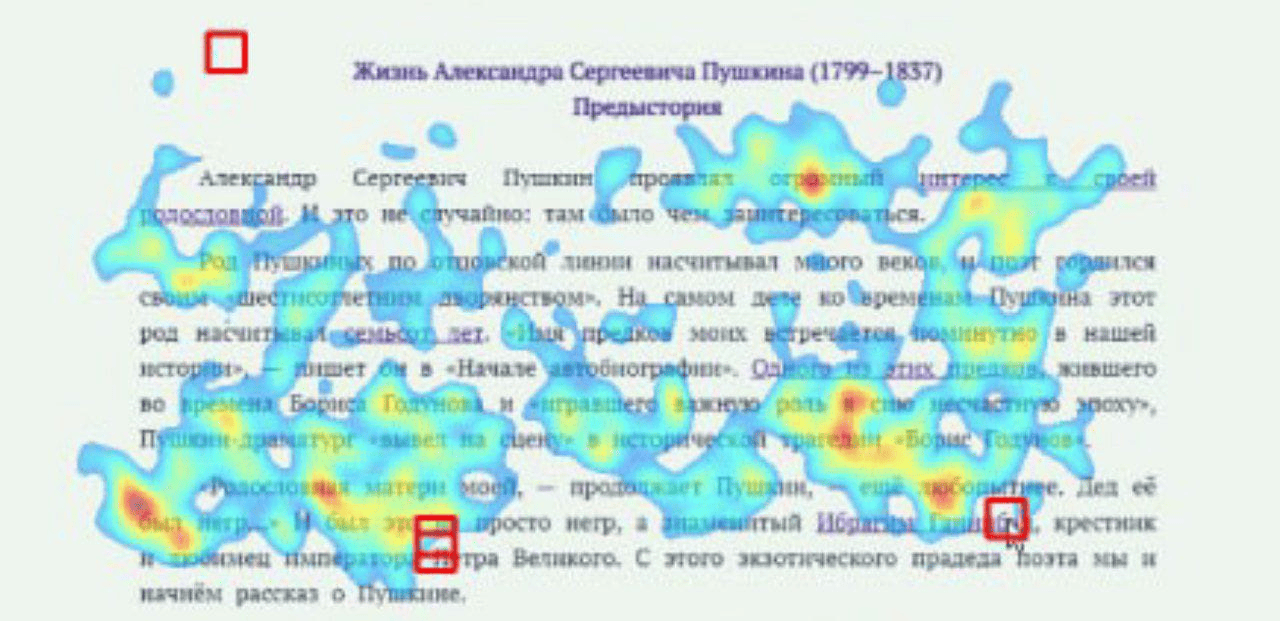

На рис. 1 показан пример типичной тепловой карты фиксаций взгляда при первичном знакомстве с начальной страницей стимульного текста.

Рис. 1. Индивидуальная тепловая карта начальной страницы гипертекста (первые три абзаца): красными квадратами обозначены места кликов мышки

Fig. 1. Individual heat map of the initial hypertext page (first three paragraphs): the red squares indicate the locations of mouse clicks

Визуализация данных показывает, что текст читается достаточно последовательно, без существенных пропусков. С точки зрения внимания в область наибольшей интенсивности попали второй и третий абзацы, содержащие конкретную фактуальную информацию о родословной Пушкина. Исследователи отмечают, что средняя длительность фиксаций возрастает, когда фиксируются низкочастотные и менее предсказуемые слова и когда участок текста содержит большее количество важных мыслей (Назаров, Мещеряков, 2009). К этому перечню добавим сами гиперссылки (в данном фрагменте их четыре, все они несут важную смыслообразующую функцию) и ключевые слова (огромный интерес к своей родословной, род Пушкиных, Бориса Годунова, родословная матери, был негр).

В результате в процессе чтения подростки применяли не F-паттерн, а так наз. паттерн приверженности (сommitment pattern), или шаблон «соблюдение обязательств», обнаруженный исследователями Nielsen Norman Group в дополнение к основному F-шаблону и наряду с другими (Z-паттерн, «слоеный пирог», «пятнистый шаблон» и т.д.). Суть шаблона приверженности – в фиксации взгляда практически на всех элементах страницы, чтении по принципу «строчка за строчкой, абзац за абзацем». Отмечается, что данный паттерн применяется редко, в основном мотивированными читателями, заинтересованными в контенте (Pernice, 2017).

Таким образом, было выявлено, что, хотя в целом в силу имманентных свойств, присущих гипертексту, большинство школьников читали текст нелинейно, переходя по гиперссылкам, первичное чтение и основного текста, и гипотекстов было относительно последовательным. Подобная последовательность чтения во многом объясняется особенностями данного исследования, объектом которого является учебный гипертекст.

Рассмотрим процессуальную сторону чтения некоторых наиболее важных структурных компонентов гипертекста: формулировки задания и так наз. сильных позиций текста, к которым принадлежит заголовочный комплекс.

На формулировке задания участники удерживали взор довольно длительное время (в среднем 3,8 сек., стандартная ошибка среднего (SEM) – 0,75), что является свидетельством правильного реагирования на инструкцию (установки на аналитическое чтение), на заголовке и подзаголовке – 2,3 сек. (SEM = 0,40), на иллюстрациях перед началом текста – 1,4 сек. (SEM = 0,40). При этом участники, использовавшие экран диагональю 14 дюймов, читали задание значимо медленнее, чем участники, работавшие с экраном диагональю 17 дюймов (критерий Манна–Уитни, p = 0,002). Также учащиеся, работавшие с 14-дюймовым экраном, медленнее читали и основной текст (р = 0,003). Полученные результаты вполне объяснимы: чем меньше размер экрана, тем сложнее процесс чтения, что подтверждается имеющимися в литературе данными о связи размеров экрана со скоростью чтения (Лебедева, 2022; Rayner et al., 2006).

На рис. 2 показан пример еще одной тепловой карты, отражающей среднюю длительность фиксаций на различных участках верхней части начальной страницы, центральной и периферической областях экрана.

Рис. 2. Индивидуальная тепловая карта верхней части начальной страницы учебного гипертекста, построенная для одного испытуемого

Fig. 2. Individual heat map of the top of the home page of an educational hypertext, constructed for one student

Бóльшую среднюю длительность фиксаций на текстовых фрагментах, чем на иллюстрациях, можно объяснить тем, что для данного гипертекста визуальная составляющая не играет существенной роли: все рисунки, кроме одного, выполняют декоративную или иллюстративную функцию и не несут значимой смысловой нагрузки.

Важным показателем является средняя скорость чтения гипертекста. Она вычислялась традиционным способом (количество слов всего гипертекста делилось на время чтения). Для данного текста средняя скорость чтения составила 115 слов в минуту, т.е. гипертекст в среднем читается достаточно медленно, что, вероятно, обусловлено дополнительной когнитивной нагрузкой, связанной с переходами по гиперссылкам. Аналогичные результаты увеличения времени обработки текста (и особенно количества фиксаций) в случае аналитического чтения сложного текста зафиксированы в исследованиях зарубежных ученых (Rayner et al., 2006; Strukelj, Niehorster, 2018). Вместе с тем полученный результат мы расцениваем как предварительный, анализ скорости чтения гипертекста требует проведения дополнительного окулографического исследования.

Далее рассмотрим данные, касающиеся навигационной деятельности и результативности понимания текста.

Характер и эффективность чтения гипертекста определяются количеством переходов пользователей по гиперссылкам: чем больше гиперссылок будет открыто, тем больше информации станет доступно читателю и может быть им воспринято. Выстраивание индивидуального маршрута чтения – одно из преимуществ гипертекстовых структур по сравнению с традиционным линейным текстом. Этот показатель является важным для айтрекинговых исследований гипертекста: он раскрывает индивидуальность и результативность взаимодействия с текстом. Однако в нашем случае речь идет о взаимодействии с учебным текстом; соответственно, мы старались минимизировать вариативность выполнения учебной задачи установкой на внимательное, аналитическое чтение и требованием переходить по всем гиперссылкам, а затем возвращаться к чтению основной страницы по стрелке «Назад».

В таблице представлено количество учащихся, открывших разное число гиперссылок.

Таблица / Table

Количество открытых гиперссылок

Number of opened hyperlinks

|

Число гиперссылок / Number of hyperlinks |

Количество учащихся, открывших гиперссылки / Number of students who opened hyperlinks (n = 33) |

|

8–9 |

19 (57,5%) |

|

5–7 |

6 (18,2%) |

|

2–4 |

3 (9,1%) |

|

0–1 |

5 (15,2%) |

Как видим, бóльшая часть испытуемых (75,7%), следуя инструкции, в процессе чтения переходили по основной части гиперссылок. Однако число учащихся, открывших менее половины ссылок, также было достаточно большим – около четверти (24,3%). Кроме того, была небольшая группа подростков (пять человек (15,2%)), которые, игнорируя инструкцию, читали его как обычный текст, не открывая гиперссылки (или открывая только одну) и, следовательно, теряя больше половины информации. Это свидетельствует либо о сознательном отказе учащихся от следования инструкции, либо о том, что данная группа школьников не понимала специфики гипертекста, не имела опыта работы с ним.

Далее с помощью разработанного диагностического инструментария мы проанализировали уровень понимания прочитанного гипертекста. Результаты оказались следующими: низкий и очень низкий уровни продемонстрировали 13 испытуемых (39,4%), средний – 16 человек (48,5%), а высокий и относительно высокий – всего 4 (12,1%), т.е. гипотеза относительно преобладания недостаточно высокого уровня понимания подтвердилась.

Отметим, что параллельно нами проводилось сравнительное исследование уровня понимания при чтении двух идентичных по содержанию версий учебного гипертекста – электронного и печатного. Было обнаружено, что учащиеся, работавшие с электронным вариантом, значимо лучше (р < 0,05) справились с диагностическим тестом в целом и с вычитыванием фактуальной информации в частности, в то время как в понимании концептуальной информации значимых различий выявлено не было (р > 0,05) (Миронова, Борисенко, Шишкова, 2024). Однако так же, как и в представляемом исследовании, уровень понимания оказался достаточно низким: только 9,7% учащихся сумели полностью верно понять и сформулировать главную мысль текста и около половины (50,5%) с заданием не справились.

В целом можно констатировать, что учащиеся 7–8 классов обладают недостаточным уровнем практических навыков, необходимых для эффективного взаимодействия с учебным гипертекстом. Вероятно, это объясняется тем, что процесс овладения навыками работы с электронным текстом происходит у них стихийно, а обучение цифровому чтению в настоящее время не является задачей школы.

Заключение

В проведенном нами исследовании были установлены особенности первичного восприятия учебного гипертекста учащимися 7–8 классов, их ориентировки в тексте и распределения внимания в процессе работы с основным текстом и гиперссылками. Выявлена специфика взаимодействия подростков с гипертекстом по таким параметрам, как характер чтения, навигационная деятельность и уровень понимания текста, а также собраны предварительные данные о скорости чтения. Получены новые данные о процессуально-результативной стороне понимания учащимися 7–8 классов сложного учебного гипертекста.

- Установлено, что, хотя в целом в силу имманентных свойств, присущих гипертексту, испытуемые читали текст нелинейно, первичное чтение, фиксируемое айтрекером, было относительно последовательным, без существенных текстовых пропусков. Известный F-паттерн в нашем эксперименте не нашел подтверждения. Испытуемые применяли противоположный шаблон – «паттерн приверженности», для которого характерно чтение всего текста, а взгляд фиксируется практически на всех элементах страницы.

- Выявлены особенности навигационной деятельности учащихся 7–8-х классов при взаимодействии с гипертекстом. Вопреки распространенным опасениям, что наличие гиперссылок может увести читателя с основного маршрута и привести к потере ориентировки, бóльшая часть испытуемых (75,7%) осуществляла навигацию по ссылкам от начала к концу в заданном порядке. Однако число школьников, открывших менее половины ссылок или не открывших ни одной, также было существенным (24,3%).

- В целом по выборке (n = 33) высокий и относительно высокий уровни понимания продемонстрировали только 12,1% учащихся. В обеих параллелях преобладают очень низкий и низкий уровни понимания (39,4%). Полученные данные свидетельствуют в пользу выдвинутой нами гипотезы о наличии у подростков определенных когнитивных трудностей при работе с гипертекстом, что может негативно сказываться на его понимании.

Перспективы изучения гипертекста возможны в нескольких направлениях: в расширении размера выборки, корректировании хода эксперимента (выполнении диагностики без возможности обращения к прочитанному тексту, что позволит повысить репрезентативность данных, фиксируемых с помощью айтрекера), проведении сравнительных исследований – электронного и печатного гипертекста, электронного учебного и аутентичного гипертекста и др.

Ограничения проведенного исследования связаны с использованием двух мониторов разного размера, типом айтрекера, а также с небольшим, хотя и достаточным для первичной апробации размером выборки.

Limitations of the study are related to the usage of two different sized monitors, the type of eye tracker, as well as a small sample size (sufficient though for initial validation).

1См.: Удобочитаемость и естественность больших текстов [б. г.]. URL: https://progaonline.com/textquality/result/c719bc1e4ca53ed6aff686106308e035 (дата обращения: 15.09.2024).