Введение

Исследования указывают на ряд проблем в сопровождении игры педагогами: подмена игры квазиигрой (Галасюк и др., 2023; Якшина, Ле-ван, 2022); непонимание генезиса и ключевых особенностей игры, отсутствие постановки адекватных педагогических задач, низкое качество игровой среды (Шиян и др., 2021); директивность педагога вместо партнерства с ребенком (Абдулаева, Алиева, 2020; Якшина, Ле-ван, 2022; Bredikyte, 2022; Devi, Fleer, Li, 2021).

Педагоги понимают игру по-разному, что соответствует двум исторически сложившимся позициям по отношению к игре: утилитаризма и признания самоценности игры (Галасюк и др., 2023; Якшина, Ле-ван, 2022). Позиция утилитаризма предполагает организацию специальных игровых уголков для игры, а игра понимается как правильно выстроенное действо, имеющее целью развитие представлений детей об определенной социальной или профессиональной области и нормах действий и поведения в ней. Педагог из этой позиции видит в процессе игры многое (уровень развития речи, практических навыков ребенка, особенности коммуникации и действий в конфликтных ситуациях), но не замечает саму игру, динамику ее развития, а следовательно, не ставит педагогические задачи, соответствующие логике развития игры. Из второй позиции в фокусе внимания оказываются натуральные формы игры, которая определяется широко – по мотиву («мотив игрового действия лежит не в результате действия, а в самом процессе» (Леонтьев, 1981, с. 486)) и по наличию свободы ребенка: игра рассматривается как деятельность, свободная от участия взрослого (Смирнова, 2014).

Обе позиции создают риски и могут лежать в основе неэффективного сопровождения игры педагогом: в первом случае игра подменяется квазиигрой, т.е. игрой по форме, но не по содержанию; во втором – упускаются из вида ключевые критерии игры (расхождение видимого и смыслового поля (Выготский, 2004), двусубъектность (Кравцов, Кравцова, 2017)), не поддерживается появление культурных, высших форм игры, связанных с возникновением сюжетной игры, т.е. развитие игры как деятельности (Галасюк и др., 2023).

Эффективное сопровождение игры – это создание условий для развития игры, включающее как непосредственное участие педагога в совместной игре как партнера и посредника, так и косвенную поддержку игры (наблюдение за игрой, помощь в обустройстве игрового пространства, обеспечение материалами, комментирование и помощь играющим детям не из игровой позиции) (Галасюк и др., 2023; Сингер, ДеХаан, 2019; Якшина, Ле-ван, 2022; Bredikyte, 2022; Loizou, Loizou, 2022). Амплификация условий для игры в детских садах требует исследования особенностей сопровождения игры педагогами, а также факторов, повышающих его эффективность.

Сопровождение игры педагогом не сводится к стихийной игре с детьми (когда педагог просто время от времени играет с детьми), это управляемый процесс, требующий постановки педагогической задачи с учетом динамики развития игры, потребностей детей и их зоны ближайшего развития. Эффективное сопровождение одновременно развивает игру, остается чувствительным к потребностям играющих детей (Bredikyte, 2022; Devi, Fleer, Li, 2021) и подразумевает анализ педагогом как динамики самого процесса игры, так и развития игры в целом (Сингер, ДеХаан, 2019). Помимо этого, для уместного присоединения к детской игре педагогу необходимо уметь анализировать собственные действия, то, какой эффект они оказывают на действия детей, замечать возникающие сложности и гибко изменять свои действия, учитывая обратную связь от детей (Pramling et al., 2019). В нашем исследовании мы понимаем педагогическую рефлексию как выход за пределы непосредственной деятельности для ее анализа, выделения ситуации затруднения и ее осмысления (Белолуцкая, Криштофик, Мкртчян, 2022; Шиян и др., 2019) и рассматриваем ее как механизм согласования ценностей развития и средств педагогической деятельности (Исаев, Косарецкий, Слободчиков, 2000). Мы предполагаем, что педагогическая рефлексия является одним из факторов, обеспечивающих эффективность сопровождения игры. Ценность педагогической рефлексии для сопровождения образовательного процесса и одновременно трудоемкость процесса рефлексии, ее низкий уровень у педагогов, испытывающих сложность в анализе собственной деятельности, отмечаются в ряде исследований (Groschner et al., 2018; Pehmer, Groschner, Seidel, 2015). Однако исследований, изучающих роль педагогической рефлексии в сопровождении игры дошкольными педагогами, не проводилось.

Цель исследования: установить взаимосвязь качества сопровождения игры и уровня развития рефлексии педагогов.

Гипотеза: качество сопровождения игры связано с уровнем развития педагогической рефлексии.

Материалы и методы

Исследование проводилось в 2022–2023 гг. Качество сопровождения игры оценивалось по видеозаписям совместной игры детей и педагога в привычной обстановке дошкольной группы.

Анализ видеозаписей включал 3 уровня интерпретации данных (Hedegaard, 2008): просмотр и анализ всех видео (наличие подлинной игры на видео, характер участия педагога, длительность включения педагога), выделение категорий для анализа действий педагога, тематический анализ видео на основе культурно-исторического подхода к пониманию роли взрослого в развитии игры.

Качество сопровождения игры, представленной на видео, оценивалось по следующим параметрам, выделенным на основе культурно-исторического подхода к пониманию игры (Галасюк и др., 2023; Шиян и др., 2024):

- использование неструктурированных материалов (НМ),

- преобладающая позиция педагога по отношению к детской игре (см. табл. 2),

- преобладающий тип предложений педагога в игре,

- преобладающий тип реакции педагога на предложения детей (Сингер, ДеХаан, 2019),

- эффект от действий педагога. В этом параметре оценивается, действует ли педагог в зоне ближайшего развития детей, т.е. переходит ли детская игра после присоединения педагога на более сложную форму реализации, остается ли на прежнем уровне или разрушается.

Каждый параметр оценивался от 0 до 2–3 баллов (минимальный общий балл – 0, максимальный – 11). В основу 3 уровней заложено представленное в культурно-историческом подходе понимание роли педагога в развитии игры (Галасюк и др., 2023; Кравцов, Кравцова, 2017; Шиян и др., 2024; Эльконин, 1999) (табл. 1).

Таблица 1/ Table 1

Качество сопровождения игры (уровни) / Play support quality levels

|

Низкий (0–4 балла) / Low (0-4 scores) |

Недоступны НМ, позиции педагога: отстраненная, дидактическая, функционер. Действия педагога разрушают игру детей. Педагог не вносит предложений и игнорирует предложения играющих детей / UM are unavailable, teacher’s positioning in play: outsider, didactic, formal functionary. A teacher's actions destroy the children's play. A teacher does not make suggestions and ignores the suggestions of the children playing. |

|

Средний / (5–8 баллов) / Medium (5-8 scores) |

Доступно небольшое количество НМ, позиции педагога: комментатор, игровой менеджер, наблюдатель, подыгрывание, лидер. Предложения педагога касаются продолжения сюжета. Игра детей не меняется /Only limited UM are available, teacher’s positioning in play: commentator, stage manager, observer, partial involvement in play, leader. A teacher suggests ideas about play-plot development. There are no changes in children’s play. |

|

Высокий / (9–11 баллов) High / (9-11 scores) |

Доступно много НМ, позиции педагога: посредник, партнер. Педагог замечает и поддерживает предложения детей, в результате действий педагога игра детей усложняется, появляются новые способы игры Ample UM are available, teacher’s positioning in play: mediator, partner. The teacher notices and supports children’s play ideas. As a result of teachers’ actions, children’s play develops, becomes more complicated, and new ways of playing appear. |

Условные обозначения: НМ – неструктурированные материалы / Legend: UM – unstructured materials.

Уровень развития педагогической рефлексии оценивался по письменным комментариям педагогов к собственным видео. Комментарии представляли собой ответы в свободной форме на вопросы, фокусирующие педагогов на анализе своей деятельности, выявлении затруднений. Предварительно педагоги получили список вопросов для анализа видео и могли их обсудить с экспертами, прояснить формулировки и задать уточняющие вопросы. Каждому педагогу предлагалось посмотреть собственное видео сопровождения игры и оценить его, отвечая на следующие вопросы:

- Какие дефициты развития игры у детей я увидела на видео?

- Какие сильные стороны развития игры у детей я увидела на видео?

- С какой педагогической задачей я присоединяюсь к детской игре?

- Что получилось в моем включении в детскую игру? Как я это увидела?

- Как мое присоединение отразилось на игре детей?

- Что не получилось в моем включении в детскую игру? Как я это увидела? Почему это могло произойти?

- Что можно сделать в следующий раз в отношении детей с учетом этого опыта?

- Что можно сделать в следующий раз в отношении себя и своих действий с учетом этого опыта?

В ходе анализа эксперты оценивали комментарии педагогов к видео по 5 параметрам:

- соответствие педагогической задачи игре детей на видео: насколько педагог видит, понимает дефициты игры и ставит педагогические задачи сообразно этим дефицитам;

- понимание динамики развития игры детей (в соотнесении с видео): насколько педагог понимает, происходят ли изменения игры детей в результате тех или иных действий педагога;

- согласованность педагогической задачи, реальных действий и оценки педагогом эффекта от своих действий: насколько педагог способен увидеть соответствие наблюдаемой игры той задаче, которую он ставит, и тем действиям, которые он предпринимает;

- понимание своих дефицитов и сильных сторон, планирование следующего шага сопровождения игры в отношении детей и своих действий: возможность педагога анализировать собственные действия в совместной игре с детьми и учитывать это в планировании последующей работы.

Каждый параметр оценивался по шкале от 0 до 3 баллов (минимальный общий балл – 0, максимальный – 15).

В оценке видео и комментариев приняли участие 4 эксперта: педагог, представляющий практику высокого качества сопровождения детской игры (по результатам экспертизы по шкале ПДИ), два исследователя из двух университетов, которые занимаются изучением игры более 30 лет и имеют порядка 100 публикаций по этой теме, в том числе в рецензируемых журналах, а также сертифицированный эксперт в области оценки качества образования. Все эксперты работают в рамках методологии культурно-исторической психологии и теории деятельности. Межэкспертная согласованность – 85%. Для оценки межэкспертной согласованности эксперты независимо друг от друга оценивали 2 видео сопровождения игры и 2 комментария к ним (видео с комментариями выбирались случайным образом) по выделенным параметрам, далее подсчитывался процент точных совпадений в оценках экспертов с общим согласованным баллом.

Характеристика выборки. Видеозаписи предоставили 39 дошкольных педагогов из нескольких регионов Российской Федерации. При первоначальном анализе были исключены 11 видеозаписей, представляющих квазиигру, т.е. организованную педагогом постановку, предполагающую разыгрывание заранее известного сценария. Авторы оставшихся видеозаписей (28 педагогов из 19 образовательных организаций) составили выборку исследования. Большинство педагогов выборки (47,6%) имеют педагогический стаж 11 и более лет, 28,6% – от 3 до 10 лет, 25% – менее 3 лет. 71,5% педагогов имеют высшее образование, среднее профессиональное у 21,4%, неоконченное высшее образование у 7,1%. Выборка формировалась по заявительному принципу.

Результаты

Корреляционный анализ выявил значимую положительную связь между качеством сопровождения игры и уровнем развития рефлексии (r-Спирмена = 0,71, p < 0,01). Педагоги, создающие условия для поддержки игры, чаще более точно определяли собственные и детские сильные стороны и дефициты в игре, ставили адекватную педагогическую задачу и проектировали верный следующий шаг. Педагоги, которые игнорируют игру, включаются в нее формально или используют игру для обучения, чаще пишут комментарии общими словами, не формулируют педагогическую задачу и не могут определить собственные и детские дефициты в игре.

Далее рассмотрим подробнее, на каком уровне находится сопровождение игры и развитие рефлексии у дошкольных педагогов, вошедших в выборку исследования.

Качество сопровождения игры. Средний балл за сопровождение игры составил 5,8 (sd = 2,5, med = 6, min = 1, max = 10). Для выборки наиболее характерны средний (53,5%) и низкий (35,7%) уровни сопровождения игры, только 10,7% педагогов сопровождают игру на высоком уровне качества (табл. 1). Далее представим анализ по 5 параметрам, которые учитывались при определении уровня сопровождения игры.

Использование неструктурированных материалов (НМ). Большинство педагогов обеспечивают доступ детей к неструктурированным материалам во время игры: в 39,3% видео преобладают НМ, в 35,7% – используются единичные НМ, в 14,3% – есть некоторое разнообразие НМ. Только в 10,7% видео НМ недоступны детям для игры.

Преобладающая позиция педагога в сопровождении игры учитывалась при выставлении балла, отражающего уровень качества сопровождения игры (табл. 1). С точки зрения вовлеченности педагога в совместную игру позиции, выделенные в ходе анализа видеозаписей (табл. 2), можно разделить на 3 группы: игнорирование игры (отстраненная позиция), косвенная поддержка (педагог не участвует в игре, но создает для нее условия в группе) и участие педагога в игре (Сингер, ДеХаан, 2019). На высоком уровне качества сопровождения игры педагоги оказывали не только косвенную поддержку игры, но и включались в нее, играя с детьми как партнеры. В то время как на низком уровне педагоги разрушали детскую игру, навязывая детям дидактические задачи, или включались формально, имитируя игру, своими действиями возвращая детей в реальное поле.

Таблица 2/ Table 2

Позиции педагога в сопровождении игры/ Teacher’s positioning in play support

|

Позиция/ Position |

Действия педагога на видео / Teacher’s actions on the video |

|

Дидактическая/ Didactic |

Навязывает внешние цели, руководит и организовывает детей, дает инструкции / Imposes external goals, directs and organizes children, gives instructions |

|

Отстраненная / Outsider |

Не включается в игру, игнорирует играющих детей, занимается своими делами / Doesn’t participate in play, ignored playing children, a teacher is busy with other tasks |

|

Навязчивый вопрошатель / Intrusive interviewer |

Настойчиво задает вопросы, разрушающие игру / Intrusively asks children questions that interrupt their play |

|

Функционер / Formal functionary |

Совершает формальные стереотипные действия в совместной игре, имитирует игру / Acts in formal and stereotypic way, only imitates play |

|

Наблюдатель / Observer |

Находится рядом с играющими детьми, внимательно вовлеченно наблюдает за игрой детей / A teacher is near playing children, involved in play observation |

|

Комментатор / Commentator |

Внимательно наблюдает и комментирует игру для ребенка, не включаясь в нее / Attentively observes and comments on children’s play without participation in it |

|

Игровой менеджер / Stage manager |

Помогает с игровыми материалами и обустройством пространства, предлагает идеи из неигровой позиции /Helps with play materials and space transformation, suggests ideas without participation in play |

|

/ Подыгрывание / Partial involvement in play |

Эпизодически включается в совместную игру, отвечает на приглашение детей, только следует за детьми, сам не предлагает игровые идеи / Occasionally participates in joint play, accepts children's invitation to join their play, but in play the teacher only follows children without suggesting their own ideas |

|

Лидер / Play leader |

Эмоционально вовлеченно участвует в игре, активно предлагает идеи, перехватывает инициативу в игре / A teacher is emotionally involved in the process of play, actively suggests ideas, seizes the initiative and leads the play process |

|

Партнер / Partner |

Эмоционально вовлеченно участвует в совместной игре, принимает детские предложения, предлагает свои идеи в ответ на детские предложения, принимает отказ, поддерживает баланс инициатив детей и педагога / A teacher is emotionally involved in the process of play, accepts children’s ideas, makes their own suggestions in response to children’s ideas, accepts refusal if it occurs, maintains the balance of teacher-child initiatives |

Позиции подыгрывания, лидера и партнера предполагают участие педагога в совместной игре с детьми, однако различаются балансом инициатив взрослого и детей в игре. Позиция подыгрывания предполагает только следование за детьми, взрослый не предлагает никаких игровых идей в течение всего видео совместной игры. Позиция лидера предполагает, что инициатива большей частью на стороне педагога, педагог активно предлагает свои идеи, дети следуют за педагогом. Позиция партнера предполагает соблюдение баланса инициатив на протяжении всего видеофрагмента игры. Наиболее распространенными оказались позиции функционера, дидактическая, подыгрывания, наблюдателя, вопрошателя; наиболее редкими – позиции лидера и партнера по игре. Большинство педагогов в сопровождении занимали 2 и более позиции (чаще всего встречались комбинации позиций, относящихся к косвенной поддержке игры). Для трети педагогов характерно преобладание позиций, негативно отражающихся на игре детей: отстраненная, дидактическая, навязчивый вопрошатель, функционер (Devi, Fleer, Li, 2021). Преобладание той или иной позиции учитывалось нами в оценке уровней сопровождения игры (см. табл. 1). Для 14,3% педагогов преобладающей является позиция партнера и игрового менеджера.

Преобладающий тип предложений педагога в игре. Чаще всего предложения педагогов играющим детям касались разворачивания сюжета игры. Только треть педагогов предлагали детям проблематизацию в игре, т.е. игровую идею, привносящую в игру проблемную ситуацию, конфликт, требующий решения, который одновременно сохраняет игру и развивает ее (Кравцов, Кравцова, 2017; Pramling et al., 2019).

Преобладающий тип реакции педагога на предложения детей. Чаще всего встречается двустороннее взаимодействие педагога с детьми в игре (60,7%), т.е. педагог преимущественно принимает предложения детей, не навязывает свои предложения, 25% делают это время от времени, т.е. часть детских предложений отклоняется педагогом, 14,3% педагогов игнорируют предложения детей, навязывают свои предложения.

Эффект от действий педагога. В трети случаев действия педагогов не оказывали влияния на игру детей. В большинстве случаев действия педагога приводили только к незначительному изменению сюжета игры, повторению игровых действий, увеличению числа используемых предметов-заместителей. Усложнение и появление новых способов игры детей в результате включения педагога наблюдалось в 7,4% случаев.

Уровень развития рефлексии. При оценке уровня педагогической рефлексии средний балл по выборке составил 4 (sd = 3,6, med = 3,5, min = 0, max = 11).

Комментарии педагогов можно разделить на 3 типа по основаниям: суть педагогической задачи, понимание роли педагога, способность выявить ситуацию затруднения, смысловая связь комментария с игрой на видеозаписи (табл. 3).

Таблица 3/ Table 3

Комментарии педагогов к собственным видео / Teachers’ comments on their own videos

|

Тип комментария / Type of the comment |

Педагогическая задача / Pedagogical goal |

Роль педагога/ Teacher’s role |

Ситуация затруднения / Difficulty |

Смысловая связь комментария с игрой на видео / Semantic connection between comment and video |

|

Общие слова об игре / Abstract words about play (39,3%) |

- |

- |

- |

- |

|

Игра как форма обучения / Play as a form of teaching (21,4%) |

Дидактическая / Didactic |

Передача знаний, расширение представлений, эксплуатация игры для обучения / Transfer of knowledge, expansion of ideas, exploitation of play for learning |

- |

- |

|

Игра как самоценная деятельность / Play as valuable for itself (39,3%) |

Поддержка и развитие игры / Play support and development |

Развитие разных аспектов игры через создание условий, наблюдение, участие в игре / Play development through providing appropriate conditions, observation and participation in play |

Выделяются дефициты собственной игры / Highlights the deficiencies of their own play |

Опора на наблюдение за игрой / Based on play observation |

Только педагоги, понимающие игру как самоценность, адекватно выделяли ситуацию затруднения в собственной деятельности.

Понимание динамики развития игры детей (в соотнесении с видео). Педагоги редко в качестве дефицитов игры детей выделяли специфические особенности развития игры: проблемы с сюжетом (15%) или ролевым поведением (5%), короткие ролевые диалоги (2%), проблемы с использованием предметов-заместителей (6%), однообразные игровые действия (6%), дефицит инициативы и самоконтроля (5%), дефицит воображения (2%), доминирование предметной игры (2%), неумение удерживать правила (1%). Наиболее заметными для воспитателей являются дефициты, напрямую не связанные со спецификой развития игры: проблемы с коммуникацией, общением (23%), проблемы с речью (11%), недостаток опыта, знаний об окружающем мире (9%).

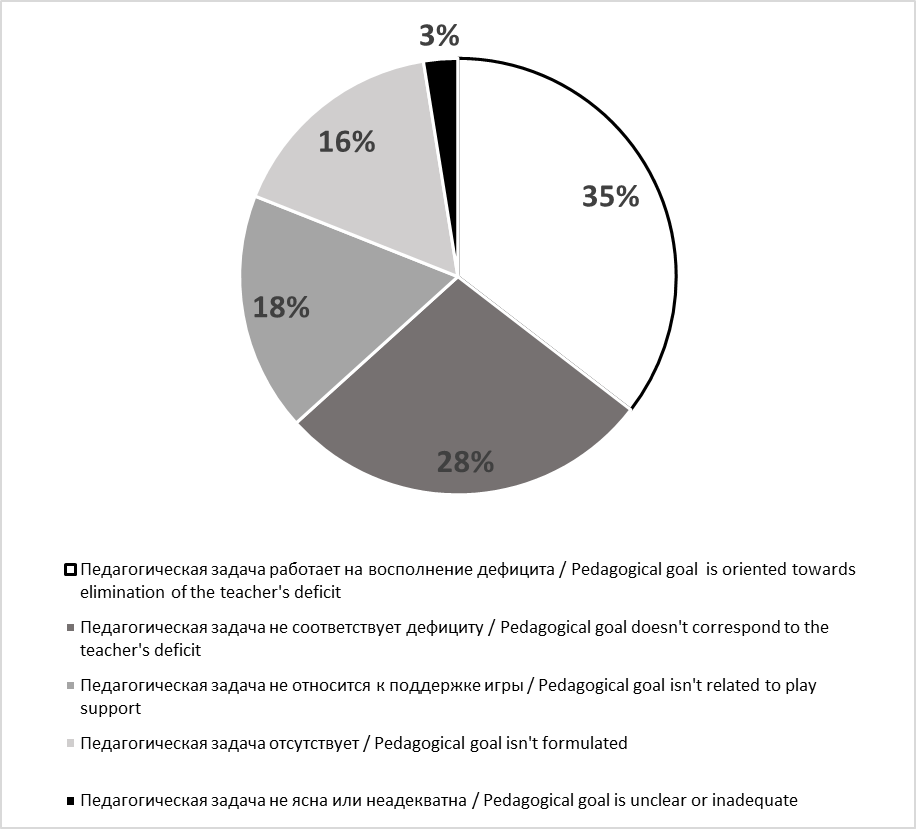

Соответствие педагогической задачи игре детей на видео. По согласованности отмечаемого педагогом дефицита в игре детей и той педагогической задачи, которую он ставит, было выделено 5 типов ответов (см. рисунок).

Рис. Типы ответов педагогов / Fig. Types of teachers’ responds

Понимание своих дефицитов и сильных сторон, планирование следующего шага сопровождения игры в отношении детей и своих действий. Большинство педагогов (57,2%) не могут провести анализ собственных дефицитов и сильных сторон в сопровождении игры. 21,4% педагогов верно выделили свои дефициты (в соотнесении с видео), но не учитывали их при планировании. Только 21,4% педагогов при планировании следующего шага опирались на выделенные дефициты.

Согласованность педагогической задачи, реальных действий и оценки педагогом эффекта от своих действий. Примерно треть педагогов смогли выделить дефицит развития игры детей и сформулировать адекватную ему педагогическую задачу, для остальных педагогов характерен разрыв между наблюдением, пониманием игры и формулировкой задачи.

Обсуждение результатов

Исследование показало, что педагоги редко занимают партнерскую и посредническую позицию, необходимую для развития игры (Абдулаева, Алиева, 2020; Кравцов, Кравцова, 2017; Сингер, ДеХаан, 2019). Это отражает тенденцию, существующую в разных странах (Bredikyte, 2022; Devi, Fleer, li, 2021). Вызывает тревогу преобладание дидактической и функционерской позиций: эксплуатация игры для обучения провоцирует детей на действие в реальном поле и разрушает смысловое поле игры (Галасюк и др., 2023). В отличие от результатов других исследований, в нашем случае педагоги редко занимали отстраненную позицию, что может объясняться как спецификой выборки (заявительный принцип), так и стартовым требованием к видеозаписи (непрерывный эпизод совместной игры детей и педагога). Некоторые педагоги занимали позиции, поддерживающие развитие игры – подыгрывания или игрового лидера, т.е. включались в совместную игру, не навязывая внешних целей, но и не переходя к партнерской позиции, предполагающей баланс инициатив взрослого и детей.

Исследование выявило дефицит рефлексии и сложности в понимании педагогами специфики развития игры: треть педагогов первоначальной выборки вместо игры предоставили видео квазиигры, более половины педагогов в комментариях не выделяли существенные особенности развития игры и не формулировали педагогическую задачу, связанную с игрой.

Анализ видео и комментариев к ним согласуется с другими исследованиями и указывает на наличие двух противоположных тенденций в дошкольной практике: в целом признавая ценность детской игры, педагоги или поддерживают ее, но не включаются в нее, или проявляют утилитарное отношение к игре и пытаются руководить ею (Якшина, Ле-ван, 2022). Это указывает на необходимость поиска средств, помогающих педагогу перейти от привычного дидактизма к позиции посредника в совместной игре с детьми. Красноречивой иллюстрацией является комментарий одного из педагогов, в котором отражаются установки солирующей педагогики: «Очень сложно организовать действительно спонтанную игру, так как детский опыт у всех разный и сложно вовлечь всех детей».

Полученные результаты указывают на разрыв между обучением педагогов (у большинства педагогов высшее педагогическое образование) и практикой, а также обнаруживают дефициты программ педагогического образования (Самодерженков и др., 2021; Якшина, Ле-ван, 2022) и методической поддержки педагогов на рабочих местах.

Обнаруженная связь уровня рефлексии с качеством сопровождения игры подтверждает гипотезу нашего исследования, а также указывает на то, что рефлексивный анализ игры, обнаружение собственных игровых дефицитов не являются препятствием для совместной игры. Выявленная связь может указывать на то, что уровень развития рефлексии повышает качество деятельности, на которую она направлена: если педагог может анализировать собственную игру с детьми и видеть свои дефициты и дефициты игры детей, то он будет уместнее включаться в совместную игру и более эффективно ее сопровождать. Возможна и другая интерпретация полученной связи, нуждающаяся в дополнительной проверке: большой практический опыт играющих педагогов может давать интуитивное понимание процесса совместной игры и, в свою очередь, влиять на уровень рефлексии, позволяет педагогу более чутко наблюдать, выделять нюансы и анализировать то, что происходит. Однако интуиция – это всегда свернутый, мгновенно разворачивающийся, но не всегда отрефлексированный опыт, он может быть не осознан в силу отсутствия соответствующих инструментов, терминологии. Рефлексивный анализ собственной игры дает в руки педагогов инструмент, который помогает перевести процесс сопровождения игры с интуитивного уровня на осознанный и произвольный, от низших к высшим формам поведения.

Заключение

Дизайн нашего исследования не позволяет нам сделать вывод о влиянии высокого уровня педагогической рефлексии на переход к партнерству в игре, однако мы можем предположить, что понимание специфики игровой деятельности и рефлексия собственных затруднений могут быть одними из факторов повышения качества поддержки игры. Процесс рефлексивного анализа – когнитивно управляемый процесс, который может обогащать интуитивный опыт игры педагога. Для эффективного сопровождения игры в дошкольной группе важно грамотно ставить педагогическую задачу сообразно уроню развития игры детей и их потребностям и выстраивать свои действия в соответствии с ней. Таким образом, рефлексия может рассматриваться как один из факторов, определяющих педагогическую компетентность по сопровождению игры в детском саду.

Проверка этого предположения может стать направлением для дальнейших исследований.

Ограничения. Ограничением проведенного исследования является заявительный характер выборки (в выборку не попали педагоги, которым неинтересна поддержка детской игры и которые предпочитают отстраненную позицию по отношению к игре). Процедура сбора данных предполагала, что педагоги сами выберут видео совместной игры, которое они готовы предоставить для исследования, что может не в полной мере отражать общую картину сопровождения игры в той или иной группе. В качестве направления для дальнейшего исследования можно выделить проведение наряду с анализом видео параллельной независимой оценки внешним экспертом качества условий для поддержки игры в группе. Также в исследовании не учитывались особенности образовательной организации (например, тип организационной культуры, ценности, принятые на уровне организации, особенности методической поддержки и обучения педагогов), которые могут оказывать влияние на стратегию сопровождения игры и уровень рефлексии педагогов.